余小洪:古羌是汉藏两族共有祖先的考古学观察

文化意义上的彩陶、石棺墓等遗存证明,新石器时代至早期金属时代古羌是西藏先民来源之一;生物人类学意义上的古DNA、体质人类学证据也证明,古羌是藏族族源之一,以上考古证据可与汉藏同源的文献记载相互佐证。考古证据和文献记载共同证明,古羌是汉藏两族共有祖先,古羌是汉族、藏族的主要来源之一,但非唯一来源。

学界一般认为古羌并非特指某一具体族群,而是对商代甲骨文“羌”、西周金文“戎”、东周以来“氐羌”的泛称,主要分布在中国西北、西南地区[1](P90)。古羌是汉族重要族源之一,汉藏文献记载古羌也是藏族重要族源之一,故可据此认为“古羌是汉藏两族共有祖先”。

基于“铸牢中华民族共同体意识的西藏实践”,西藏自治区教育厅、西藏民族大学组建课题组研究“古羌是汉藏两族共有祖先”这一问题。为寻找相关考古证据,课题组于2021年6-10月调查了拉萨、山南、日喀则、昌都等地的文物考古遗存,参加了西藏自治区文物保护研究所在昌都市边坝县昌果吉墓地的田野考古发掘工作,并在阿里地区、那曲市等地参与了考古调查工作。课题组还跟随四川省文物考古研究院于2021年10月前往四川省甘孜州巴塘县、白玉县等地开展考古调查工作。

基于课题组2021年度的田野工作,结合近年西藏考古成果及汉藏文献记载,讨论古羌是汉藏两族共有祖先,求教方家。

一、文化意义上古羌是汉藏两族共有祖先的考古证据

古代人类创造的物质文化,即考古学所指“文化”。和古人类遗骸揭示的遗传学证据相比,文化意义上的考古证据更多。因考古出土的其他遗存远多于古人类遗骸,能证明古羌是汉藏两族共有祖先的实物证据自然也就更多。

(一)旧石器时代藏北细石器与祖国内地细石器具有相似性

旧石器时代人类社会处于原始社会早期阶段,具有族群或民族性质的人群集团尚未形成。但通过石器形制、石器制作技术的比较研究,一般认为旧石器时代的西藏地方和祖国已建立了联系。

以往,根据西藏日喀则市定日县苏热、那曲市申扎县珠洛勒等地采集的旧石器,认为距今5万至1万年期间西藏采集的细石器和华北地区的细石器有着紧密的文化联系。石硕认为:“华北地区旧石器人群向周边地区尤其向黄河上游青藏高原地区的迁徙与扩散,极可能是造成西藏高原旧石器面貌呈现与华北旧石器相似的特征与文化传统的重要原因……既然在旧石器时代晚期,使用华北小石器传统的北方人群已由黄河上游甘青高原南迁进入青藏高原东南横断山脉地区,那么华北地区旧石器人群经黄河上游甘青地区向西进入西藏高原的可能性就难以避免”[2](P110-115)。但遗憾的是,这些石器均是采集品,并非科学考古发掘出土,年代认识也主要是推测。

为了解决西藏旧石器时代的文化面貌及年代序列,经过多年的考古调查,经国家文物局批准,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和西藏自治区文化保护研究所对西藏那曲市申扎县的尼阿底遗址进行了正式发掘。尼阿底遗址是西藏境内发现的第一处有明确地层叠压堆积的旧石器遗址,也是西藏高原最早的一处有确切测年数据的旧石器遗址。根据尼阿底遗址石英砂进行的光释光测年,尼阿底遗址的年代为距今4万至3万年之间。尼阿底遗址的发现,将人类首次登上青藏高原核心地区的历史推至4万年前。[3](P1049-1051)

尼阿底遗址出土了典型的石叶文化遗存,是青藏高原最早的人类活动证据之一,这些石叶和新疆、宁夏、内蒙古、黑龙江等地发现的石叶具有相似性。[4](P253-269)这些典型石叶文化遗存,是实证旧石器时代西藏地方和祖国关系的有力证据。

(二)新石器时代西藏属“早期中国”的一部分

新石器时代人类进入氏族社会,形成了以血缘或地缘为纽带的族群(并非现代意义的民族),形成了文化意义上的“早期中国”。在我国西北地区(主要指以甘青为主的黄河上游地区)形成了后世文献所指的古羌(也称为“氐羌”,下文同),因气候环境变化、战争等因素,原居于在我国西北地区(主要指以甘青为主的黄河上游地区)的古羌(氐羌),逐渐向周边地区迁徙。其中,向南至川西藏东地区、向西至新疆地区,是其主要的迁徙方向。[5](P51-57 154)具体而言,甘青地区新石器时代的马家窑文化人群不断南下川西高原、金沙江中游,川西北茂县营盘山遗址[6](P1-5)、金川刘家寨遗址[7](P3-21)新石器时代的主体遗存都属马家窑文化。马家窑文化可能经川西高原、金沙江流域,进而影响至西藏高原。

距今约5000-4000年的昌都卡若遗址是西藏第一次科学考古发掘,具有重要的价值,以卡若遗址为代表的卡若文化是西藏最具代表的新石器文化之一。卡若遗址的彩陶、粟作农业,是见证卡若文化与马家窑文化密切关系的主要物证。卡若文化彩陶罐上多刻“折线纹”,其施纹方式与甘青地区马家窑文化彩陶十分相似。卡若文化的粟作农业(典型遗存包括炭化粟及作为收割工具的穿孔石刀等),均与甘青地区、川西高原、金沙江中游地区的粟作农业相同。此外卡若遗址出土的陶双联罐F9:46与四川汉源大窑、固原红圈子89:9、兰州沙井驿也相似。[8]总之,卡若遗址揭示了西藏东部地区与黄河上游及川西高原、金沙江中游地区有着紧密的文化联系,说明卡若遗址的居民有一部分应是源自古羌(氐羌)的马家窑文化人群。卡若遗址的发现,为实证部分西藏先民源自古羌提供了关键性考古证据。

距今约4000-3000年的拉萨曲贡遗址,是西藏腹地首次发现的史前遗存。拉萨曲贡遗址发现的粟作农业、铜箭镞等,揭示了西藏腹地与西藏东部有着紧密的文化联系。进一步说明曲贡文化先民和卡若文化先民之间,应有人群的迁徙、融合。

西藏新石器时代考古发掘的遗址还有昌都小恩达、琼结邦嘎、贡嘎昌果沟、康马玛不错等遗址及调查发现的察雅江钦、墨脱马尼翁等遗址,其中发现的粟作农业或石棺墓遗存等,均显示与黄河上游、川西高原、金沙江中游地区有着紧密的文化联系,实证了新石器时代西藏属“早期中国”的一部分。进而为实证部分西藏史前先民源自古羌提供了关键性考古证据。

(三)早期金属时代西藏属“中国文化圈”的一部分

距今约3000-1400年的早期金属时代,西藏各地与川西高原、云南西北部、新疆南部地区存在紧密的文化联系。

1、西藏东部与川西高原、云南西北部同属“石棺葬文化圈”

一般认为,川西高原、云南西北部的“石棺葬文化”人群属于古羌(氐羌)后裔。位于川西高原、云南西北部的“石棺葬文化”人群,还逐渐向西迁徙,遍布西藏东部各地。

西藏东部石棺墓的墓葬形制有石板石棺墓、石块石棺墓两类,其中石块石棺墓与云南西北部的石块石棺墓相同,石板石块墓与川西高原的石板石棺墓相同。西藏东部石棺墓出土的双耳罐、单耳罐、双耳簋、铜剑等,与川西高原、云南西北部石棺墓出土物基本相同。如:昌都市江达县乃若山石棺墓新发现的双大耳罐,与四川巴塘扎金顶石棺墓[9](P213-218)、云南香格里拉石棺墓[10](P28-39)出土的垂腹双大耳罐相同;昌都市边坝县昌果吉墓地、草卡石棺墓[11](P200-241)考古新发现的菱口漩涡纹圆鼓腹双大耳罐,及贡觉香贝石棺墓[12](P30-34)、洛隆柔旺卡石棺墓[11](P200-241)出土的菱口漩涡纹圆鼓腹双耳罐,与四川甘孜吉里龙石棺墓地[13](P28-36)等出土的菱口漩涡纹圆鼓腹双大耳罐相同。昌都市芒康县古水水电站石棺墓群宗盖地点[14](P41-51)采集的三叉格铜剑,与四川雅安汉塔山石棺墓[15](P337-366)出土的三叉格铜剑相同。昌都市热底垄石棺墓[16](P569-572)出土的铜刀,与四川盐源[17](P1-200)出土的铜刀相同。昌都市边坝县冬卡都石棺墓[18]((P239))与炉霍城西石棺墓[19](P3-9)都出土十分罕见的海螺,文化内涵相近。

以上考古发现,都是实证西藏东部与川西高原、云南西北部同属“石棺葬文化圈”的重要物证。

2、“石棺葬文化”人群向西藏中部、北部、西部延伸

属于古羌(氐羌)后裔的“石棺葬文化”人群,自西藏东部还逐渐深入至西藏中部、北部、西部各地。

拉萨曲贡遗址晚期石室墓出土的铁柄铜镜[20](P208-209),祖型可能源自广义意义上的中亚地区[21](P61-69),但其柄部制作工艺与川西高原[22](P33-45)、云南地区的带柄铜镜相似,镜面装饰风格与滇文化[23](P137-148)相关。

那曲安多布塔雄曲石棺墓M1新发现的铜钺形器与四川炉霍呷拉宗石棺墓地出土的铜钺形器M2:1、四川炉霍通龙村石棺墓地采集的铜钺形器相同[24](P63-69),其祖型当源自云南、广西地区出土的靴形铜钺。那曲安多布塔雄曲石棺墓M1新发现的无格铜剑与四川茂县城关石棺墓出土的无格铜剑DM7:1、四川宝兴瓦西沟石棺墓出土的无格铜剑M4:2形制完全相似。[24](P63-69)约当中原魏晋时期,那曲班戈佳琼镇谷列石棺墓新发现的小型菱口漩涡纹双耳罐,说明“石棺葬文化”已在藏北高原本地化,“石棺葬文化”人群已在此生活较长时间。

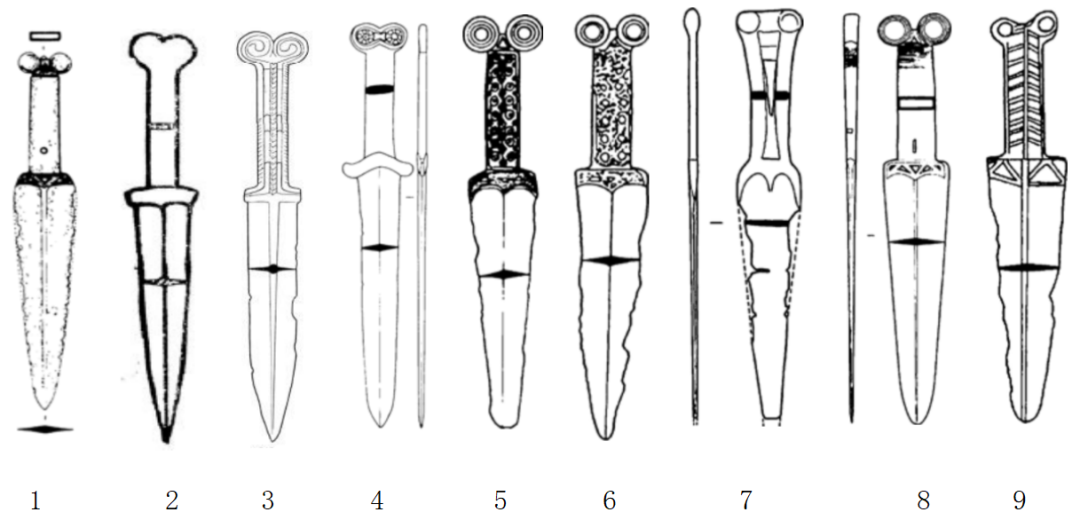

阿里札达县格林塘墓地出土的双圆饼首铜剑PGM6:4,与四川盐源老龙头墓地[17](P1-200)发现的双圆饼首铜剑完全相同,金沙江中游地区石棺墓中也常见此类双圆饼首铜剑。这类铜剑与内蒙古等地发现的双圆饼首铜剑相似[25](P125),后逐渐流传至西南石棺墓分布区,并在西南石棺墓分布区开始流行,是西南石棺墓出土青铜器中的典型器物之一。(图1)札达县格林塘出土的双圆饼首铜剑PGM6:4的直接源头当是金沙江中游地区石棺墓,但遗憾的是,西藏东部、北部尚未发现此类铜剑,还缺乏中间环节。

图1:双圆饼首铜剑、双圆饼首铜刀

图1:双圆饼首铜剑、双圆饼首铜刀

注:1.西藏扎达PGM6:4;2.云南德钦纳古采集;3.四川盐源C:194;4.四川盐源C:512;5.云南剑川鳌凤山M76:1;6.云南永胜金官龙潭;7.北京玉皇庙YYM71:2;8.内蒙古毛庆沟M60:6;9.宁夏于家庄NM2:右1。

以上考古发现,是实证“石棺葬文化”人群向西藏中部、北部、西部延伸的重要物证,进而说明古羌(氐羌)人群也随之进入西藏中部、北部、西部地区。

3、绿洲丝绸之路向西藏西部延伸与“高原丝绸之路”的凿通

汉晋以来,绿洲丝绸之路沿线的人群多是古羌(氐羌)的后裔,绿洲丝绸之路(主要指新疆南部地区)上的古羌也逐渐向西藏西部延伸。

西藏阿里地区故如甲木[26](P563-587)、曲踏[27](P29-50)、皮央东嘎[28](P14-31)、桑达隆果等墓地出土的黄金面具、丝绸、漆器、汉式一字格铁剑、带柄铜镜、木俑、“S”纹木牌、木梳、木盘等大量文物,与新疆南部扎滚鲁克[29](P89-136)、山普拉[30](P1-25)、尉犁营盘[31](P4-45)、洛浦比孜里[32](P144-146)等墓地出土物基本相同,文化内涵相同或相近。具体而言,约公元前3世纪-公元1世纪(约当中原秦、西汉至东汉初),绿洲“丝绸之路”已开始向高原延伸,但影响有限。约公元1-5世纪(约当中原东汉至魏晋时期),西藏西部出土大量丝绸、汉式一字格铁剑、漆器,说明在这一时期,绿洲“丝绸之路”深入影响至西藏西部。[33](P21-27)以上考古发现,实证新疆南部的绿洲丝绸之路向西藏高原的延伸,促使了“高原丝绸之路”的凿通、形成。

西藏西部、东部的考古发现,揭示了早期金属时代西藏与川西高原、新疆南部、金沙江中游地区有着紧密的文化联系,其中西藏东部与川西高原同为“石棺葬文化圈”,西藏西部与新疆南部、川西高原及金沙江中游建立了远程交换网络。茶叶、丝绸、一字格铁剑、汉式铜器的发现,反映了汉文化已对西藏产生了重要影响。考古实证“丝绸之路”已延伸至西藏高原,“高原丝绸之路”形成于汉晋时期。

二、古羌是汉藏两族共有祖先的生物人类学证据

来自体质、古DNA等生物人类学的证据,可进一步证明古羌是汉藏两族共有祖先。

(一)体质人类学证据

对现代藏族人群体质特征的调查研究显示,现代藏族属蒙古人种,在体质特征上与现代华北和西北地区的人群颇为接近[34](P1-179)。韩康信将现代藏族人群与我国西北地区出土古代人骨材料进行比较,发现西藏卡姆类型(东藏类型)与青海卡约文化居民、新疆焉不拉古代居民的头骨之间表现出强烈的一致,佐证了现代藏族居民与我国西北地区古代居民之间存在密切的种族溯源联系的观点[35](P6-15)。

随着西藏田野考古发掘工作的展开,出土了一些古代人类遗骸,为从体质人类学角度研究西藏古代人群提供了基础资料。拉萨曲贡遗址早期灰坑H9出土女性颅骨的形态观察和测量显示该颅骨具有明显的蒙古人种的特征,与现代东亚蒙古人种、南亚蒙古人种和北亚蒙古人种均有相似之处,或许反映了西藏新石器时代居民的体质特征尚未完成分化[36](P234-236)。阿里故如甲木墓地出土汉晋时期人颅骨反映了蒙古人种的主要特点,研究者将故如甲木男性人群与我国部分古代人群进行了颅骨形态特征的对比分析,发现故如甲木与川西高原卡莎湖古代人群最为接近,与新疆多岗和察吾乎组也比较接近[37](P435-449)。那曲察秀塘古代祭祀遗址出土9-11世纪的男性个体,面部特征具有蒙古人种的大部分形态特点,其头骨与安阳殷墟祭祀坑III组、IV V组头骨较为接近[38](P)。根据殷墟甲骨卜辞的记载,唐际根等学者认为殷墟王陵区部分人祭坑中的人骨遗骸属于羌人[39](P24-28)。

(二)古DNA证据

相比于体质人类学,分子生物学能够提供更加精准的遗传信息。随着近年来古DNA的提取和分析技术不断进步,分子生物学在考古研究中的应用越来越广泛,学者们也开始对西藏考古遗址出土古代人类骨骼进行古DNA分析研究,这为探索西藏古代人群的来源和演化提供了新的研究视角。

张雅军等获取了阿里故如甲木墓地汉晋时期人群中26个个体的线粒体DNA数据,发现这故如甲木墓地古代人群DNA单倍型类群较为多样化,说明他们的母系来源较为多元化。大部分个体属于欧亚大陆东部特有单倍型类群,从基因水平证明了故如甲木古代人群属于东亚人群,并与现代藏族和生活在西藏的其他少数民族都有较近的母系遗传关系。[37](P435-449)

丁曼雨等提取了日喀则市萨迦县拉洛乡拉托唐古墓地出土的3个个体的线粒体全基因组数据,该墓地的年代为距今760-675年。分析发现3例古代个体的线粒体DNA分属于2个单倍群(M9a1a1c1b1a和A17),其中A17单倍群则在中国现代西南彝族、苗族频率较高,说明拉托唐古墓地古代个体与现代中国西藏居民以及现代中国西南彝族、苗族人群具有一定的母系遗传关系。[40](P1-11)

付巧妹团队提取了甘肃、青海、西藏和四川地区距今5200-300年的75例古代人群线粒体基因组。其中包括西藏昌都热底垄和小恩达遗址,阿里皮央东嘎遗址格林塘墓地,那曲察秀塘和布塔雄曲遗址出土7个个体的古DNA数据。分析发现那曲布塔雄曲个体与一个来自青海同德宗日遗址的个体有同一种单倍型G2b2a。昌都小恩达遗址的一个个体与青海拉吉盖遗址的一个个体共享一个单倍型Z4ala,这种单倍型主要出现在中国云南地区 及越南地区的人群中。小恩达另外一个个体与青海同德宗日遗址的两个个体共享单倍型G2al。以上情况说明青藏高原低海拔地区和高海拔地区之间确实存在一定的遗传联系。那曲察秀塘个体出现单倍型M9alalclbla,此单倍型是广泛分布在西藏、甘肃、青海、云南、印度北部、尼泊尔等地的现代青藏高原周边人群特有的单倍型,表明西藏高原从古代到现代人群之间具有一定的遗传连续性。研究者还将西藏、青海西部和尼泊尔的20个古代个体划为高海拔组,将来自青海东部、甘肃和四川的55个古代个体划为低海拔组,两组人群之间具有密切的遗传关系,表现出区域遗传的连续性;高、低海拔古人群都与现代中国北方人群和现代西藏人群有更相关的母系遗传联系,说明青藏高原古今人群存在母系遗传连续性。青藏高原古代人群与现代藏人具有较近的遗传关系,他们与东亚的大部分现代人群具有相似的遗传成分,表现出东亚密切的遗传特征,同时也与南亚人群具有一定的遗传联系[41](P1-101)。

多项古DNA数据、体质人类学研究表明青藏高原先民与内地先民存在长期的基因交流史,进一步证明汉藏自古同源,古羌是汉藏两族共有祖先。

三、汉藏文献关于古羌是藏族族源之一的记载

关于古羌是吐蕃及稍晚正式形成的藏族族源之一,汉藏文献均有相关记载。

(一)汉文史书关于吐蕃属西羌的记载

关于西羌,《后汉书·西羌传》载:“西羌之本,出自三苗,姜姓之别也。其国近南岳。及舜流四凶,徙之三危、河关之西南,羌地是也。滨于赐支,至乎河首,绵地千里。赐支者,《禹贡》所谓析支者也。南接蜀、汉徼外蛮夷,西北接鄯善、车师诸国。所居无常,依随水草。地少五谷,以产牧为业。其俗氏族无定,或以父名母姓为种号”。[42](P2875-2876)据《后汉书》记载西羌的活动范围主要在今西北、西南诸地。

汉文文献中关于吐蕃属西羌的记载,始于《旧唐书》。《旧唐书·吐蕃传》载:“吐蕃在长安之西八千里,本汉西羌之地也,其种落寞知所出也。或云南凉秃发利鹿孤之后也”。[43](P5219-5220)《新唐书·吐蕃传》:“吐蕃本西羌属,盖百有五十种,散处河、湟、江、岷间。有发羌、唐旄等,然未始与中国通。居析支水西,祖曰鹘提勃悉野,健武多智,稍并诸羌,据其地。蕃、发声近,故其子孙曰吐蕃而姓勃窸野”。[44](P6071)《新唐书·吐蕃传》相关记载远较《旧唐书·吐蕃传》详细,两者关于吐蕃属西羌的看法是一致的。

吐蕃在统一青藏高原的过程中,逐渐兼并过苏毗、白兰、附国、女国等部族,这些部族均属羌人[45](P60-61)。吐蕃军民到达上述地方后,逐渐与苏毗、白兰、附国、女国等羌人部族融合,形成了现代意义上的藏族。

(二)藏文文献关于汉藏同源的记载

藏文文献《汉藏史集》载:“最初,在玛卡秀雅秀地方的上部有什巴之王子,名叫丁格,生有三子,分为汉、藏、蒙古。”[46](P1-123)虽然上述记载均带有浓厚的神话色彩,但至少可以看出藏族史学家对汉、藏、蒙古族同源说的认同。《汉藏史集》还把始于党项羌的木雅看成是藏族先民的一部分的,而且《汉藏史集》明确指出藏族先民中的韦氏和达氏是在汉藏交界的地区,也即是汉文史籍所说的西羌地区。藏文史籍中关于藏族古代先民的姓氏也即是藏族先民的氏族部落的记载,与汉文古籍对西羌部落的记载相对应。[47](P13-18)

汉、藏文献均有羌是藏族族源之一的记载,尤其是藏文文献的记载显得尤为重要。

结 语

基于考古发现,在距今4-5万年的旧石器时代,藏北细石器文化遗存与新疆、宁夏、内蒙古、黑龙江等地的石叶文化遗存具有相似性。新石器时代以来,卡若遗址、曲贡遗址等考古发现,实证部分西藏史前先民源自古羌。早期金属时代以来,西藏东部与川西高原、云南西北部同属“石棺葬文化圈”,同属古羌人群。“石棺葬文化”向西藏中部、北部、西部延伸,古羌人群也随之进入西藏各地。新疆南部的绿洲丝绸之路向西藏西部的延伸,部分古羌人群也随之进入西藏西部地区。

古DNA研究证明西藏早期人群与古羌人群存在基因交流,体质人类学也证明西藏早期人群与古羌地存在人群迁徙、文化交往交流交融的情况。

基于以上考古发现与研究,再结合唐宋文献的记载,我们认为部分西藏早期人群源自古羌,古羌是汉藏两族共有祖先。需要提及的是古羌是藏族主要族源之一,但非唯一来源。

原文刊登于《西藏民族大学学报》2022年第5期

- 0000

- 0002

- 0000

- 0001

- 0000