为未来而发掘过去——田野发掘技术的讨论

作者近照

三个多月的发掘,笔者深刻体会到前辈们所说“考古是一门遗憾的艺术”中的真义。一方面,我们破坏了这些地层和遗迹,但另一方面我们通过这样的破坏,像一个艺术家一般“重建”、“刻画”出当时当地的面貌。

最近一个月以来,由于对很多发掘原则和方式的熟习和对探方性质的明晰,渐渐地笔者也开始思考与田野发掘有关的技术问题。需知在田野发掘中的最基本也是最低要求便是遵守田野发掘的规章章程以及基础的发掘原则,诸如“刮面-划线-由晚及早逐层发掘”等。然而在笔者看来,除了守好这一条“基础线”的原则外,在发掘中我们应当、也必须在此上进行有效、有机的探索。

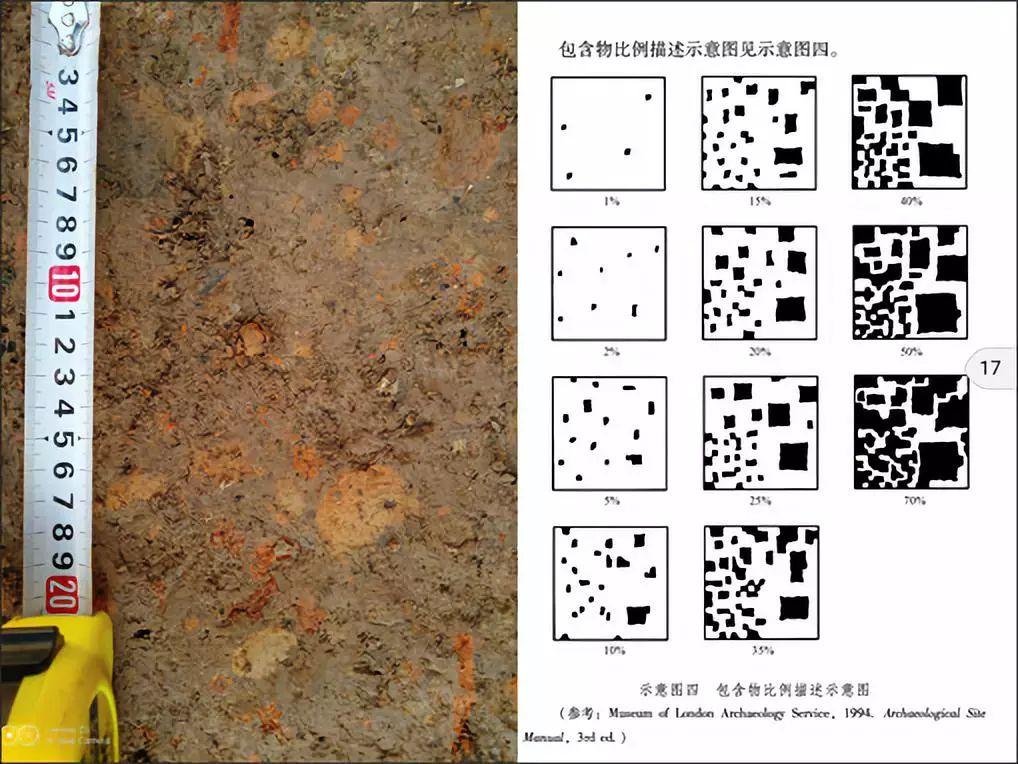

其一,发掘中“容错机制”的建立。诚然,人非机器,在发掘过程中我们时刻面临着各种各样的“选择题”,而这也意味着我们也不免面临失误。与其力避出错而步步为营,倒不如思考如何充实发掘细节使得往后错失的细节“有迹可循”、“有据可依”。在笔者看来,田野发掘中的容错机制即是指在发掘中出现操作或判断的错误后仍能有空间进行资料“倒查”的系统操作,进而复原发掘情景以减少错误的影响。这一“空间”来源于发掘过程中的细节——诸如探方日记、每日发掘草图等的把控和充实。在我们探方发掘的后期,由于发掘进度加快,且探方地层分布复杂——区域小、形状不规则、厚度不均匀,同一水平面上多块地层露头;这使判断地层是否完全发掘结束十分困难。此时,我们尝试在划定地层范围后用手机为该地层土质土色的典型区域拍照并在照片旁标示土质土色及主要包含物,随后立即画探方分布图或测点;这样的操作有利于了解该地层与同一水平面地层的关系,对于后期制作层下平面图表示地层范围随深度变化而变化的特征具有重要参考意义。

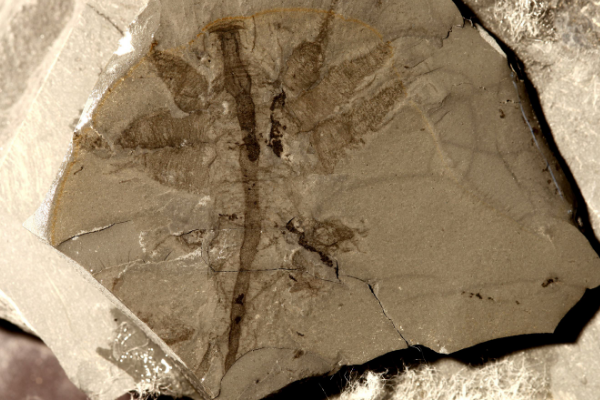

对照《田野考古工作工作规程(2009)》记录地层包含物种类及比例

此外,在地层的遗物收集中,我们也尝试利用标签的“备注”栏记录陶片的具体出土位置,诸如上中下层,东西部等。我们察觉到在发掘中遗迹的处理和记录细节是远丰富于地层的,由于我方的遗迹遗物出土较多,加之曾发现有活动面的存在,这样丰富陶片的记录在日后的研究中或能有一定的统计学上的意义。幸运的是,我们曾有两处遗迹是在发掘中从地层改为遗迹处理的,正是这样每一层“惯例性”地充实发掘细节,使得我们在修改标签时也有了较清晰的方向,避免了发掘材料的混乱和细节丢失。总的来说,在笔者看来一个适合的容错机制是应建立在细致的发掘记录的基础上的,这要求考古工作者在发掘工作中时刻保持敏锐的触觉,尽己所能洞悉并记录发掘中的“普通”与“不普通”;对于发掘记录系统的设计和排布而言,则是应尽可能地丰富细节的记录。

其二,程序与实质的关系问题。发掘中笔者不时被这样的问题困扰着,前段日子的思考中让笔者回忆起了2017年许宏老师在暨大讲座时所说的一句话:“我们考古,想到什么就挖到什么。”他解释道,这句话的意思并非指我们考古人要根据自己的想法“创造”遗迹,而是我们在面对茫茫大地的时候必然也必须要有一个想法“带领”我们迈出“下一步”。而很幸运地,二里头的“井字形大道”便是在这样先设的想法中被“验证”的。诚然,在发掘过程中我们需要严格按照规程“划线-分层-判早晚-发掘”,这应当是对我们田野考古人的最低要求,也即是“合规”,在参与发掘的前半个月里,这也是笔者孜孜以求的状态。但诚然,在日复一日的训练之下,笔者困惑更多的是如何从这4x4的方块中获得更大的发掘、求索的动力。也就是说如何在发掘过程中我该如何说服自己,如何理解面前这一抔抔红土,从而获得一个“合理”的状态。而这两种状态并不悖逆,且合理是建构于合规之上的:在合乎程序的发掘中我们积极地思考“WHAT-WHY-HOW” 更有利于我们判断不同地层、不同遗迹之间的关系。以我们的探方为例,在我们的第六层下出现了一片土质土色特殊,厚度均一的地层,根据它显现出来的种种证据——厚度均一、表面平整、包含物极少、土质细腻、土色特殊,笔者的第一直觉就是——它是人为有意铺设的,供某种活动使用的活动面;而出于它作为一个活动面的特殊性,意味着它很大可能不是一个独立存在的遗迹,而是与同为“某种活动”而产生的另外一些遗迹配套而存在的;由此在发掘中我会更加关注,甚至有意寻找是否有与它同一层下又或者是同一水平面上的遗迹,思考它们之间有否关联,而这些关联又有否可能指出它们所服务的“某种活动”。

在后来笔者自发的实践看来,这样由某种想法带领下的发掘并不影响发掘程序上的合规;更甚者,笔者认为这样更有利于发掘者留意发掘中的“细枝末节”,从而减少细节的丢失。再举一例,在我们探方的西部自第3层起便呈现出与探方其他地层细微的不同,这种不同来自于红烧土粒的密集程度以及颗粒粒径大小,但这样单纯以包含物为判定标准的差异似乎太过“吹毛求疵”,故而在上半段的发掘中便有意地“忽略”了,但笔者在日记记录中仍保有这样一个想法:这些红烧土密集的区域的下方或存在着某个被破坏的遗迹,而这些早早显露出来的便是其存在的“征兆”。怀揣着这样的想法,近日的发掘中终于验证了笔者的猜想——这或许是一个弧形隆起的遗迹!而在往后对该遗迹的复原中,或许笔者有意无意的记录便可以派上用场。如果从田野发掘技术上提一个经验总结的话那便是:“为什么下方的遗迹会影响上方地层包含物的形态和分布?这种影响是人力还是自然力的结果?这种“征兆”又是否可以成为以后田野考古中对遗迹的预判?如果单单凭着“程序正义”笔者便无法留意到这些细节,更无法对此有更深入的思考。

细致剔除红烧土堆积表面浮土

使用RTK对遗物位置进行测量

其三,宏观与微观的关系问题。在笔者看来整体视角与微观操作在考古发掘中是相互影响、相互依存的关系。在考古发掘中我们既先需要一个整体的认识和方案带领而开始发掘,但在发掘过程中我们更应依靠微观的发现,即每个探方、每个地层、每个遗迹的细节来验证、纠正、重建“整体认识”,并再有这个不断更新的“整体认识”带领而进行进一步的发掘,如此才能形成一个有机、有效的发掘观。在笔者看来,“整体认识”的建立和把控有赖于考古领队,而“认识”的调整或重建则有赖于探方发掘者与领队良好的交流。

更值得深思的是,出于现在发掘记录模式的限制,这些细节更无法呈现于发掘报告等文字资料之上,也就是说,如果在发掘过程中连作为第一手接触考古材料的我们都没有关注并记录下的细节,更罔论让将来整理发掘材料或是阅读报告的人作出有效的组合和复原。也就是说,我们发掘者先要“想到什么”,才有可能“挖到什么”,而这个过程中联结的证据链条才有可能更充分的呈现在后来人的面前,供给他们更多的材料,更充分的讨论空间或许才是田野考古人最重要的使命。

【声明】本文作者为中山大学考古专业叶梓琪,由本号首发,若有引用,务请注明。

- 0000

- 0001

- 0001

- 0000

- 0000