许宏:二里头人喜食“烧烤”?

在几十万年前的旧石器时代,东亚大陆上的先民就开始用火,烤肉恐怕是学会用火以来最早的食肉方法。到了二里头时代,烤肉仍然比较盛行。在二里头遗址以及二里头文化的其他遗址,都发现了不少烧焦了的兽骨,猪骨和牛骨居多,构成其食文化的一大特征。在中国的食文化中,随着二里头都邑的衰落,烤肉的传统也中断了很久。

*文章选自《最早的中国:二里头文明的崛起》(许宏 著 三联书店2021-5)。

农业经济的发展是古代文明形成的必要前提之一。在东亚大陆多元的农业体系中,以粟和黍两种小米为主的旱地农业是中原地区的主要生业。粟富含蛋白质和脂肪,且易于消化。在现代中国北方,妇女怀孕生产期间,以及人们每天的早餐,都还经常喝小米粥。黍(脱壳后称黄米)有黏性,营养价值高,在中国古代多用于酿酒。粟和黍也是二里头时代最主要的两种农作物。

▲二里头陶器上的农作物图像与农具 二里头遗址出土的谷物收割工具有石刀、石镰和蚌镰等,未见铜制农具。可见在王都还生活着不少从事农业生产的农民。

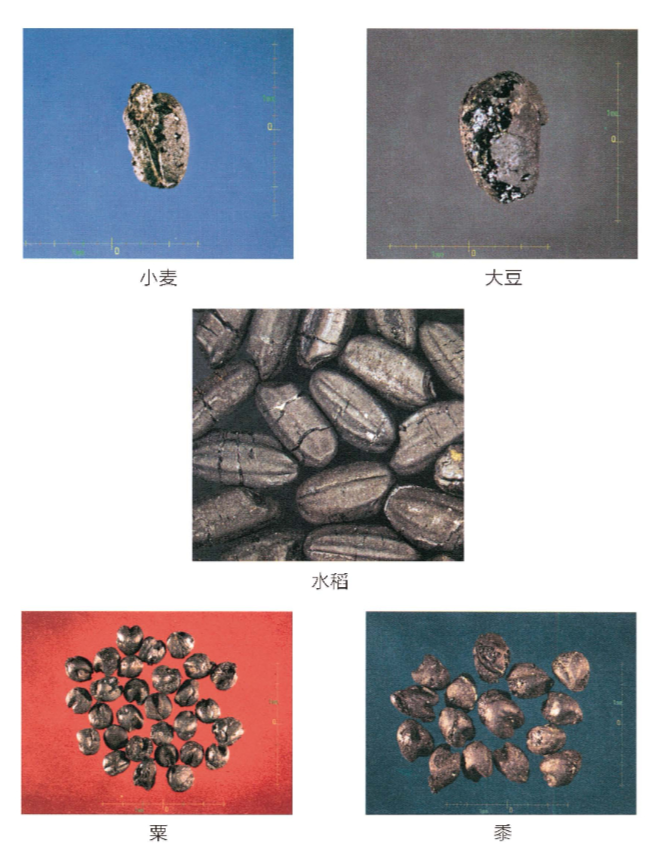

在包括二里头遗址在内的中原地区多个遗址的二里头时代堆积中发现了水稻、小麦和大豆。其中二里头遗址炭化稻谷的数量约占出土农作物总数的三分之一,仅次于炭化粟粒的数量,说明稻谷在当时人们生活中的地位日益重要。小麦可能是由西亚经中亚传入中国的,在龙山时代的黄河流域即有发现,二里头时代则已传入中原地区的核心地带。野生大豆在公元前6000多年的河南舞阳贾湖遗址就有发现,到二里头时代,已经历了数千年的栽培驯化。大豆等豆科植物,这时应已成为粟、黍以外的另一主要栽培作物。

▲二里头出土的“五谷” 中原地区到了二里头时代,后世所谓钓“五谷”——粟、黍、稻、麦、豆己基本齐备。

▲二里头出土的“五谷” 中原地区到了二里头时代,后世所谓钓“五谷”——粟、黍、稻、麦、豆己基本齐备。

多品种农作物种植制度的意义不仅在于提高农业的总体产量,而且还能够降低单系粮食种植的风险系数,是古代农业发展水平的一个重要标志。有的学者甚至认为这时已能够在同一块耕地上加以轮作。

遗址出土的动物种属鉴定表明,二里头人获取的肉食资源以家畜为主,其中家猪一直占大宗,绵羊和黄牛从早期到晚期有大致增多的趋势,狗则始终保持着一定的比例。其中,家犬和家猪的饲养可以上溯到公元前六七千年前,而中原地区家养黄牛和绵羊的起源时间则大致为公元前2500—前2000年。由于公元前3000年以前甘青地区的史前文化遗址里已发现了家养的绵羊,因此家养绵羊随后出现在中原地区,很可能与文化的传播有关。

▲二里头的动物埋葬 埋入祭祀坑的黄牛

▲二里头的动物埋葬 埋入祭祀坑的黄牛

考虑到家养黄牛和绵羊在当时和日后的宗教活动中扮演着重要的角色,人们为何驯养这两种动物就十分耐人寻味。在龙山时代的遗址中就发现有将数头牛整齐摆放、将绵羊捆绑后埋葬的现象。这些很可能都是与宗教相关的活动留下的遗迹。在二里头时代的遗址中,也发现有在兽坑内埋葬多头完整牛、羊的情况,或与祭祀有关。此后的二里岗时期,用牛和羊祭祀的实例时有发现。到了商代晚期,牛和羊成了祭祀活动中使用的主要动物,甚至被赋予了区分王与卿大夫在祭礼中的等级地位的作用。

▲二里头的渔猎工具 二里头遗址出土有不少铜、骨箭头,既可充作兵器,也可用于狩猎。此外还发现捕鱼用的骨、蚌、铜质鱼钩,骨鱼镖和陶网坠等,表明都邑的居民还在郊外从事一定的渔猎活动。遗址中大量野生动物骨骸的发现也印证了这一点。

粟、黍和稻等作物,都需要脱粒和精碾,然后将粒状的米或煮或蒸,才能食用。与小麦加工成粉状然后做成面包、馒头、面条等“面食”不同,它是呈粒状时就被直接做成米饭或粥,所以称为“粒食”。用于蒸煮的器具是陶器。为提高烹调用器的耐火性,要在胎土中羼入砂粒,考古学上称这类器物为夹砂陶,基本上可以看作炊器的代名词。炊器一般要做得薄些,以便热量传导。由于每天都要使用,所以炊器比盛物用的食器或盛贮器皿更易于破碎,因此生产量比较大。在二里头遗址,炊器占出土陶器的三分之一甚至二分之一左右。日本学者冈村秀典教授对二里头文化的炊食器有较深入的研究,这里列举一下他的分析。

▲二里头的蒸煮器与刻槽盆 在二里头时代,以米加水进行蒸煮的陶炊器,主要是罐、鼎和鬲三种。罐或放于地面之上,在周围点火;或放在支脚或灶上,其下受火加热。制作时如在罐下安上实心的三足就成为鼎,三足为空心袋状的炊器则称为鬲。蒸食物的盆形陶器甑底部有孔,可以放在罐或鬲上使用。

二里头文化的炊器主要是圜底罐和鼎。罐在从当地龙山文化发展而来的过程中,由平底变为圜底。圜底罐底部陶胎变薄,热传导效能高,但无法放置于平面,因此一般要与灶配合使用。灶内置罐,其下以火加热,这与从罐的侧面加热的方法相比,热能的传导速度和利用率都有大幅度的提高。这种圜底罐在二里岗文化时期得到了继承,但逐渐小型化,不久即为容量更小的鬲所取代。现代人类学的研究结果表明,随着肉类等副食的不断丰富,人类主食的消费量反而减少。随着文明化的进程,上古先民的饮食生活得到改善,有可能是导致炊器变小的重要原因。

拥有三个袋形足的鬲,最早出现于龙山时代的黄土高原,随后向周边地域扩散。进入二里头时代,鬲在黄河以北的晋南(东下冯文化)和豫北冀南(下七垣文化)地区较为盛行。在二里头文化的核心区域,除了少量输入品外,基本上不用鬲。因此,学术界有一种观点认为,用罐、鼎和用鬲两种不同的炊事习惯,可以把夏人和其他族群区分开来。二里岗文化的鬲继承了下七垣文化同类器的形制,随着商人灭夏、商王朝的势力范围不断扩大,鬲的使用在空间上也大范围地扩展,成为最具中国特色的炊器。

蒸食物用的甑与公元前3000年左右中国各地的酒器大体同时盛行,因此有学者推测它可能是用来蒸酿酒用的米。中原龙山文化甑的底部有许多小孔,二里头文化继承了其形制,但底部一般仅有3—5个较大的孔。孔的数量由早期至晚期逐渐减少。为避免米从孔中流下,甑底还应当铺有竹木编的屉帘。

另外还应提到一种粮食加工工具—刻槽盆。这种器物呈钵形,口沿上大多有流。内壁刻有沟槽,往往呈放射线状。可以将芋头或红薯等块根类食物磨碎食用。这种器物也继承自中原龙山文化,多见于黄河以南地区,到二里岗文化时期,由于饮食生活的变化而衰落。

吃喝行为都属“进口”活动,因此饮、食用器也应当一起谈才是。饮器尤其是其中居于大宗的酒器,在前文我们讲了不少,这里就不赘述了。二里头都邑的人进餐时,盛饭菜的器皿有盆、盘和豆等,都用质地细密的黏土制成,表面经过精心打磨。与烹调用器一样,二里头这类器具大多由当地龙山文化的同类器演化而来。

在中国,桌椅的使用要晚到唐代以后,此前进餐都是席地而坐。筷子的普及是汉代以后的事,汉代以前则以手进食。食物和器皿分别使用的分餐制也是汉代以后才出现的,所以在家都是全家一起吃饭,所用食器也与此相应。《礼记·曲礼上》言及共餐时用一个大器皿盛菜肴大家分食,教人用手抓饭时手指要并拢以防米粒掉下,吃肉干时不能用牙撕咬,等等。以现在的感觉看,虽吃相有些不雅,但大家一团和气,由此可以想见那时进餐时的有趣景象。

▲一座贵族墓随葬的陶器“全家福”。

▲一座贵族墓随葬的陶器“全家福”。

盆分为深腹圜底和浅腹平底两种,形体都较大,口径在30厘米左右。像今天中国菜使用的大盘一样,当时也应当是全家共享的餐具。也有口径在10厘米多的小盆,但出土数量较少,与其说是分餐时各人用的餐具,更可能是用来盛小菜的公用器皿。

二里头文化中富有特色的三足盘(或称三足皿),应源于山东龙山文化,到二里岗文化时期则基本不见。这种器物也是以口径30厘米左右的大型器居多,大概也是公用器皿。

豆在新石器时代的山东大汶口文化和长江中游的大溪文化中即已出现,龙山时代则见于众多的区域。“豆”的字形应当是仿豆这类器物的正面形状,古典文献中有在木质的豆中装上供品献祭于神的记载。二里头时代盛行喇叭状高柄豆,到了二里岗文化时期,器形变小,以粗矮柄豆为主。

二里头文化墓葬中,随葬品均为实用器,一般不随葬烹调用器,但常见饮食用器。随葬品中豆的出土频率最高,应与豆用于祭祀等特殊场合有关。在二里头文化墓葬中,豆、盆的组合较为多见,也有豆、三足盘,或豆、盆、三足盘的组合。各种器物一般只有一件,最多两件。

大家知道,在几十万年前的旧石器时代,东亚大陆上的先民就开始用火,烤肉恐怕是学会用火以来最早的食肉方法。陶器发明以后,人们可能学会把肉煮着吃。日本学者冈村秀典教授认为,到了二里头时代,烤肉仍然比较盛行。在二里头遗址以及二里头文化的其他遗址,都发现了不少烧焦了的兽骨,猪骨和牛骨居多,构成其食文化的一大特征。位于郑州以西的荥阳竖河遗址中,被烧过的动物骨头以猪骨和牛骨居多。据统计,龙山文化时期的烧骨约占总数的三分之一,而二里头时代则占总数的五分之一。烧烤时把骨头都烤焦的情况应当比较少,所以当时烤肉的比例恐怕还要高些。可知那时无论王都还是农村,烤肉和煮肉一样,是一种较普遍的食用方法。

到了稍后的二里岗文化时期,被烧过的兽骨的数量大幅度减少。商周时代,用来煮肉的铜鼎成为最重要的礼器之一。除了把作为牺牲的动物整只放在柴堆上烧烤的“燎祭”外,贵族们用于祭祀和食用的基本上是生肉、干肉和用鼎煮的肉,烤肉则一般不用了。此后,在汉代的画像石上还可以见到烤肉串的情景,但那是受了西域文化的影响。在传统的中国菜中,把肉放在火上直接烧烤的做法基本上不见了。可以说,在中国的食文化中,随着二里头都邑的衰落,烤肉的传统也中断了很久。

六、双轮车辙痕与马车起源之谜

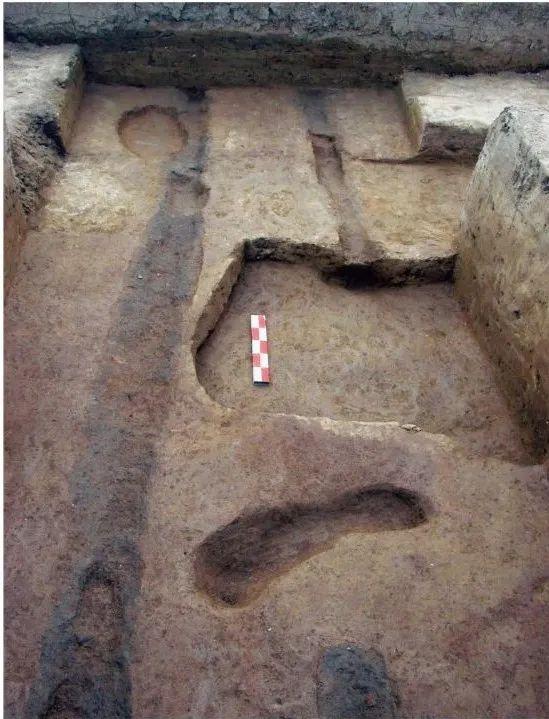

在二里头宫殿区南侧的大路上,我们发现了两道大体平行的车辙痕。两辙间的距离约为1米。它的时代相当于二里头文化早期。这是当时所知中国最早的双轮车的使用痕迹(据报道,近来在河南淮阳平粮台遗址,发现了龙山时代的车辙痕)。无独有偶,20世纪90年代,在二里头遗址的西北部也曾发现过相当于二里头文化晚期的车辙痕,辙距为1.2米。稍晚于此的,还有偃师商城发现的二里岗文化时期的车辙,辙距也为1.2米。在偃师商城和郑州商城还分别发现了小型的青铜车軎(轴头)及铸造车軎的陶范。但这些是马车的蛛丝马迹吗?回答应当是否定的。

到目前为止,中国最早的马车见于商代晚期的安阳殷墟遗址,其轨距一般为2.2—2.4米。而二里头和偃师商城遗址车辙的轨距仅为1—1.2米,显然比马车的车体窄得多。因此基本上可以肯定它不是马车,而是具有某种特殊功用的车子。至于是用人力还是其他畜力来拉动,就不得而知了。

▲发现于宫殿区南侧大路上的车辙 使用双轮车的传统肯定会便于东亚先民在商代晚期接受外来文化的影响,最终形成具有自身特色的车马文化。

▲洛阳皂角树出土二里头文化陶器刻符 有学者认为这应当就是目前所见最早的“车”字。

▲洛阳皂角树出土二里头文化陶器刻符 有学者认为这应当就是目前所见最早的“车”字。

在中国古代文献中,人们认为舟、车的发明是圣人所为。舟、车的发明,是文明进程中的重要创造,是人类认识和利用自然的重大成就。两河流域的苏美尔人至晚在公元前2500年便有了用于运输和战争的板轮车。公元前第二千纪初,中亚草原上已出现了马拉战车。始见于商代晚期的马车究竟是本土起源还是受西亚文明或欧亚大陆游牧民族的影响而产生,这一问题在学术界还有很大的争议。

持本土起源观点的学者可以举出不少古代文献中关于晚商以前马拉战车的记载,甚至认为中国养马、驯马和用马的历史可以早到龙山文化时期。但近年动物考古学的研究表明,在二里头、二里岗时代甚至殷墟前期的遗址中都未发现马骨,可以肯定中原地区在前殷墟时代没有家马存在的证据。西北地区的齐家文化和四坝文化发现有驯化的马,其来源可能与欧亚草原文化交流有关。 殷墟后期才有家马与马拉战车的突然大量出现,且战车结构完善、工艺复杂。目前还找不到它本土起源的线索。

▲安阳殷墟商代晚期的车马坑。

▲安阳殷墟商代晚期的车马坑。

鉴于上述,关于家马和马车起源的问题,应该说基本上清楚了。考古发现尤其是动物考古学家的参与是解决问题的关键。本无家马和马车的龙山时代至商代前期,在后世文献中却被描绘得车马飞扬,极为热闹。这倒提供了一个有趣的例证,即它们的记述并非全都如实地反映史实,而是掺杂了作者所属时代——东周至汉代乃至更晚时期才有的事物与理念。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000