何炳棣|华夏人本主义文化:渊源、特征及意义(三)

三、特殊伦理:兴灭继绝

所有原始文化无不崇拜生殖能力,无不具有对传宗接代的基本关怀;这种生物意义的自我延续可认为是人类普遍的愿望,不是任何民族所独有的。但是,举世主要文化之中,以子孙世代繁衍为“焦点(或中心)价值”(focal value)的,恐怕只有古代中国文化。如《诗经·大雅·既醉》:“威仪孔时,君子有孝子,孝子不匮,永锡尔类。其类维何,室家之壶(束),君子万年,永锡祚胤。”《诗经·大雅·假乐》:“受禄于天,保右命之,自天申之。干禄百福,子孙千亿。”《毛传》认为这类诗是祭宴后对成王的祝颂诗。西周青铜器铭文中“子孙永宝”、“其子子孙孙万年永宝用”之类之辞甚多,不必详细列举。对宗族绵延昌盛怀有如此强烈愿望的文字表现,在人类史上是罕见的。但“兴灭国,继绝世”更不能不认为是华夏人本主义所独有的伦理观念与制度。观念上,兴灭国继绝世是生命延续的愿望从“我”到“彼”的延伸;制度上,兴灭国继绝世是新兴王朝保证先朝圣王永不绝祀的一套措施。尽管远古政治和武力斗争的实况不容过分美化,兴灭国继绝世在一定程度上确实反映华夏文化的一系列奠基者的宽宏气度和高尚情操。

兴灭国继绝世制度化最早的追叙是《史记·五帝本纪》:“……禹践天子位。尧子丹朱,舜子商均,皆有疆土,以奉先祀。服其服,礼乐如之,以客见天子,天子弗臣,示不敢专也。”《史记·夏本纪》:“〔禹〕封皋陶之后于英、六。”皋陶原是东夷之人,可见立嗣封典自始即是超种族的。夏亡,汤封夏后,商亡,周封纣兄微子于宋以奉商祀都是人所熟知的史实。《史记·周本纪》追叙克殷之后“武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞”。其中黄帝、尧、舜之后就是郑国著名政治家子产在公元前548年所说的“三恪”[32]。恪是尊敬的意思,三恪的地位“尊于诸侯,卑于二王之后”[33]。因为夏商两代与周时代接近。

形成这种制度背后的观念值得追溯。其中最早、最基本的原始人类相信死者和生者一样,都需要经常的饮食。《礼记·礼运》“夫礼之初,始诸饮食”,无疑是正确的概述。随着祖先崇拜的升级,祭享之物标准越来越高,注重牲祭,于是便产生祖宗之灵必须“血食”的信念。血食在周代文献里可上溯到舜。《礼记·郊特牲》:“有虞氏之祭也,尚用气。血腥爓祭,用气也。”意思是越类似最原始的茹毛饮血、保持牲肉血腥的气味,就越表示对神的尊敬,因为如《礼记·礼器》所说:“礼也者,反本修古,不忘其初者也。”近年考古发现山西陶寺早期遗址(大约公元前2500年左右)祭祖用牲已经等级化[34]。山东龙山文化中晚期(大约公元前第三千纪后半)寿光王城遗址也发现了“奠基用的猪、犬、人牲”[35]。这些发现较舜略早,证明《礼记》所保留的远古史实的可信。盘庚以后,商王祭祖有时用牲数量大得惊人。到了周代,祭牲仪节更随着主祭者身份及祭祀对象而等级制度化。血食实际上变成贵族宗庙祭祀权力系统的象征词;最大的不孝和不幸就是子孙由于行为过失或政治斗争失败而“灭宗废祀”,使祖宗不得血食。兴灭国继绝世的原则不但应用于远古和夏商二代,并且在春秋时代还应用到邢、曹、陈、蔡等中小型邦国短期灭亡后政治和宗教地位的恢复。

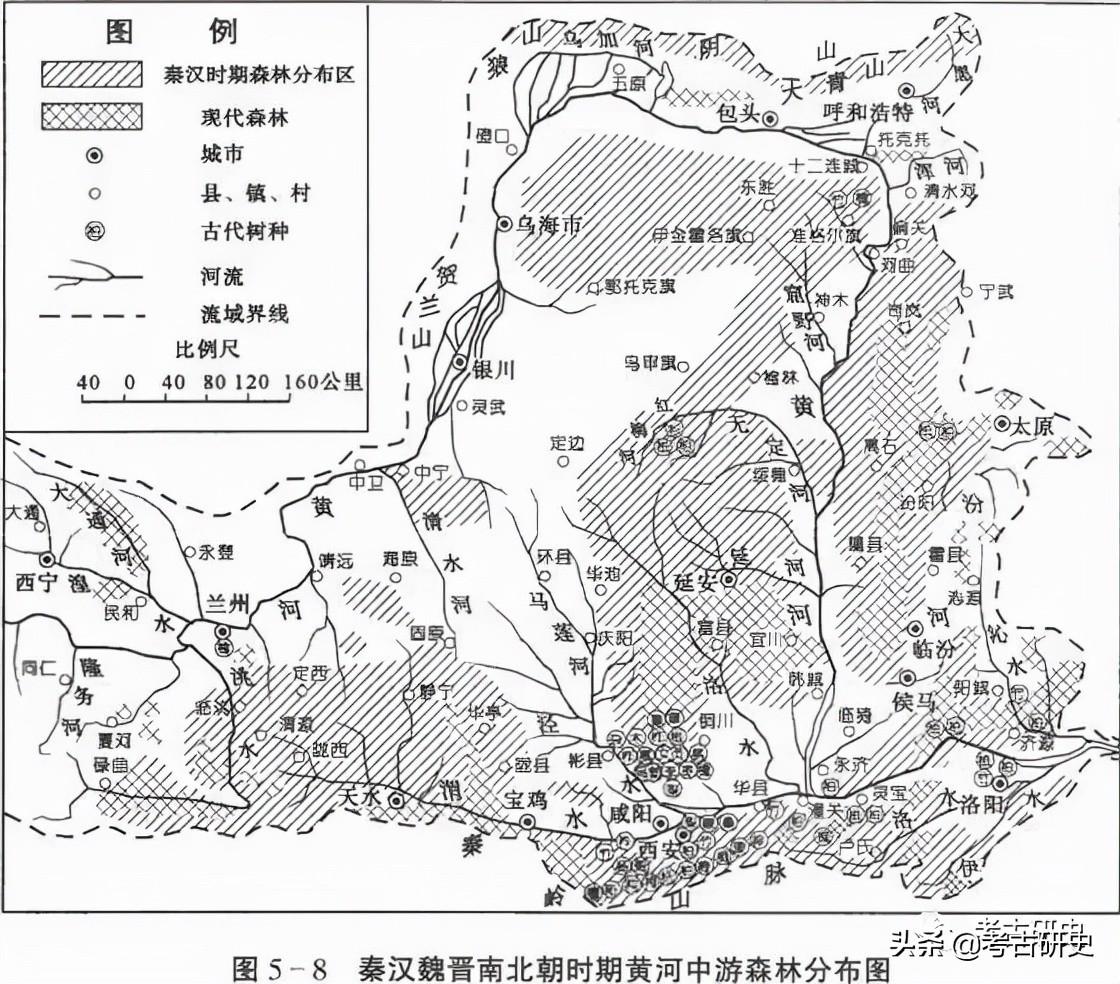

另一更重要的“彼、我”观念的演化也值得追溯。彼、我观念不但是人类自古至今所共有的,远在智人出现之前,灵长目动物及熊虎等猛兽从本能上就用种种方法标志出自己必须独占的生存空间,同类的动物本能上一般也不得不遵守互不侵犯的“默契”,否则不是两败俱伤就是同归于尽[36]。新石器时代的人群,尤其是有了定居农业之后,各氏族、部落之间从生存逻辑上就非互相尊重“地盘原则”(territoriality)不可。诚然,正如《左传·僖公十年》“神不歆非类,民不祀非族”所反映,远古之人所关怀的是完全基于血缘近亲极小的“我”群,其余全属于“彼”群。可是,渭水下游南岸诸小河沿岸仰韶早期聚落星罗棋布、鸡犬相闻的景象,有理由使我们相信当时的人们(甚至他们若干世代的祖先)已有必要的智慧了解避免暴力冲突、培养相互容忍、尊重彼此生活空间是共存共荣的先决条件。频繁的接触、知识和技艺的交换互利,再加上同语(文)同种这重要因素,使得仰韶先民我群意识的扩大和彼群意识的相应缩小。考古发现的荦荦大端——仰韶文化遗址多而且密、文化延续最久、文化堆积最厚、文化传播最广——似乎都在支持以上的臆测。

龙山时代已进入国史中的传说时代。有幸地,留法深通史学方法,1930、40年代主持北平研究院历史方面研究的徐旭生(炳昶)教授,在其力作《中国古史的传说时代》中,大体已经层层剥出庞杂传说中的史实内核。至晚在公元前第三千纪的前半,发源于陕西渭水上游姜水附近的姜姓炎帝部族和发源于陕北姬水附近的姬姓黄帝部族已很强大;二族虽累世通婚,似曾发生过武力冲突,不久即言归于好。徐旭生曾作极简要的叙述[37]:大约华夏〔笔者案:即炎黄〕集团从陕西、甘肃一带的黄土原上,陆续东迁,走到现在河南、山东、河北连界的大平原上,首先同土著的东夷集团相接触。始而相争,继而相安,血统与文化逐渐交互错杂。

这个综结在《左传》中得到充分证明。《左传·僖公二十一年》(前639)最后一项纪事有关东夷太皞之后子爵小国须句的亡国与复国。叙事开头对古史有所追述:“任、宿、须句、颛臾,风姓也,实司太皞与有济〔济水〕之祀,以服事诸夏。”须句子逃到鲁国请僖公出兵为他复国、延续祀典,主要理由是保卫寡民的小国、崇尚太皞和有济的祭祀,既是完全合乎“周礼”,又是华夏文化国家义不容辞的责任。结果鲁僖公次年春出兵“伐邾,取须句,反其君焉”。《左传》的作者加了“礼也”二字的赞扬。可见兴灭国继绝世的原则至少自夏禹到春秋一千多年间,是应用到华夏及非华夏先朝先王和邦国诸侯的。

古代华夏先民所独有的兴灭继绝的伦理观念和制度,对我国以后两种平行的历史发展影响至为深远。因为从很早即能将生命延续的愿望从“我”族延伸到“他”族,“华夏”这个种族文化圈子就越来越大,几千年间就容纳进越来越多本来“非我族类”的人群与文化。《孟子·离娄下》:舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。文王生于岐周,卒于毕郢,西夷之人也。地之相去也,千有余里,世之相后也,千有余岁,得志行乎中国,若合符节。先圣后圣,其揆一也。

从最早窄狭的“华夏”观点看,舜是东夷之人,文王是西夷人;可是从不断扩大的“华夏”种族文化圈着眼,舜和文王都已变成对华夏文化做出过重要贡献的圣王了。今日中国之所以是一个具有共同文化和政治意识的、由56个民族构成的国家,正是兴灭继绝优良传统从未间断的历史体现。

与多民族国家的历史发展相平行的,是原本表现于贵族阶级的中心价值观念的逐步渗透民间。孟子另一名言正是我们讨论的理想起点。《孟子·离娄上》:“不孝有三,无后为大。舜不告而娶,为无后也。”赵岐注:“于礼不孝者三事:阿意曲从,陷亲于不义,一也;家贫亲老,不为禄仕,二也;不娶无子,绝先祖祀,三也。三者中,无后为大。”《孟子》原文是为传说中古圣王娶妻不告父母辩护,第二种不孝反映自春秋以降不少低层贵族经济状况的困难,所以三不孝之说全是针对贵族而言的。可是,随着春秋战国政治、经济、社会、军事、思想、意识的巨变和秦汉大一统郡县制帝国的形成,特别是由于宗法制度(除皇室外)和多阶层封建世袭贵族已不存在,孟子的名言失去了它原来的阶级性,逐渐取得了全民性。当中古门第早已消融,范[仲淹]氏义庄(北宋,1050年创建)式“近化型”家族组织开始兴旺以后,简化了的孟子名言对全部中国社会影响之大是不难“计量”的。虽然近千年来中国人口(除短期战乱和蒙古统治期间以外)持续增长的经济及制度因素很多[38],今日中国人口之所以能占全人类五分之一以上,是与“不孝有三,无后为大”的长期社会实践牢不可分的。

注释

[32]《左传·襄公二十五年》,郑玄注较杜预注正确。郑注及《礼记·乐记》都说武王封黄帝之后于蓟,封尧之后于祝,与《史记》小有不同,但《史记》言封后事较详。

[33]竹添光鸿,《左氏会笺》,襄公二十五年“笺”。

[34]见高炜《中原龙山文化葬制研究》,《中国考古学论丛》,页100。

[35]高广仁,《山东史前考古的几个新课题》,《中国考古学论丛》,页69。

[36]Henri p.Hediger, “The Evolution of Territorial Behavior”, in Sherwood L. Washburn ed., Social Life of Early Man(Chicago: Aldine, 1961),pp.34-57.

[37]徐旭生,《中国古史的传说时代》(北京:科学出版社,1962),页86。

[38]详见Ping-ti Ho, Studies on the Population of China, 368—1953 (Cambridge: Harvard University Press, 1959) and later printings.

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000