何炳棣|华夏人本主义文化:渊源、特征及意义(一)

一、物质基础:村落定居农业

华夏人本主义文化的发祥地是华北黄土高原与毗邻平原的地区。产生这人本主义文化的物质基础是自始即能自我延续的村落定居农业。为正确了解这一基本史实,我们必须首先澄清中外相关多学科的一个共同错觉:原始农耕一般都是“游耕制”[1]。实际上这不过是一个假定,而且是以某类地区特殊的历史经验硬行作为普遍历史经验的大胆假定。他们共同的理由是:原始农夫不懂施肥,而土地的肥力因耕作而递减,在当时土旷人稀的条件下,农人随时都得实行休耕,并同时非开辟新耕地不可。他们认为开辟新耕地最直截了当的办法是砍伐及焚烧地面上的植被,这就形成了所谓的“砍烧法”,也就是“游耕制”[2]。

最早讨论黄土物理及化学性能与农作方式关系的,是20世纪初美国地质学家和中亚考古发掘者庞波里(Raphael Pumpelly)。针对着世界最大、最典型的黄土区,也就是华北黄土区,他曾作以下的观察和综述[3]:它(黄土)的肥力似乎是无穷无竭。这种性能,正如著名德国地质学家李希特浩芬(Ferdinand Richthofen)所指明,一是由于它的深度和土质的均匀;一是由于土层中累年堆积、业已腐烂了的植物残体,雨后通过毛细管作用,将土壤中的各种矿物质吸引到地面;一是由于从(亚欧大陆)内地风沙不时仍在形成新的堆积。它“自我加肥”(self-fertilizing)的性能可从这一事实得到证明:在中国辽阔的黄土地带,几千年来农作物几乎不靠人工施肥都可年复一年地种植。正是在这类土壤之上,稠密的人口往往继续不断地生长到它强大支持生命能力的极限。

笔者从1960年代末即怀疑游耕制说真能应用于中国黄土地带。为谨慎计,我于1970年夏天在电话中请美国国家科学院院士、举世公认的大麦源流的权威伊利诺州立大学哈兰(Jack R. Harlan)教授,根据他对华北古自然环境、各种农作物起源及地理分布的专识,再就比较原始农耕的观点,坦白地对华北最早耕作方式作一臆测。他毫不迟疑地作了以下的答复:(1)华北地区最早的耕作方式绝不是一般所谓的砍烧法或游耕制,因为经典的游耕制一般需要每年实耕八倍的土地:换言之,土地耕作一年之后要休耕七年之久,肥力才能恢复。(2)华北远古农夫大概最多需要每年实耕三倍的土地,内中有些可以一年耕作两年休耕,有些可以连续两年耕作一年休耕,性能较好的黄土可以连年耕作而不需要休耕。(3)砍烧法或游耕制一般限于热带及多雨地带,这类地区农业的枢纽问题是肥力递减,而黄土地区农业的枢纽问题不是肥力递减而是如何保持土壤中的水分。应该强调的是,哈兰所提的第三点是他个人独有的论断,不是一般考古、人类、历史、经济学家们所能洞悉的。听他讲完之后,我才告诉他以上的臆测与中国古代文献所述不谋而合。

两三天后,我把哈兰上述几点推断在电话中向毕都(George W. Beadle)博士(1958年诺贝尔奖得主、分子生物学家、芝加哥大学将退休的校长)作一简报,并说明中国古代文献确是反映出一个最多三年的轮耕周期,内中的确包括不须休耕、三年中休耕一年或两年的土地,但第一年清理平整了的土地照例不马上播种,要到次年才播种。

毕都博士立即作了科学解释:由于初垦土地地表杂草等野生植物虽已经人工清除,土块虽已经翻掘平整,但土壤内仍有大量植物残体没有腐烂,如立即播种收获一定很少。这是因为土壤中植物残体在逐步腐烂过程中所生的氮素,极大部分都被土壤中多种微生物所吸取,种籽所能得到的氮素非常有限。但是,如果第一年仅仅维持地面的平整而不立即播种,第二年开始播种的时候,土壤中原有的植物残体已经彻底变成了富氮的腐质,此时微生物不但不再吸取氮素,并且放出大量的氮素来滋养种籽,因此第二年的单位产量必然很高。他笑着说他本是以小麦、牛肉著名的内布拉斯加州(Nebraska)的“农夫”,深明此中道理。他相信聪明的远古华北农夫从实际观察和经验中很自然地就会实施第一年平整土地暂缓播种的耕作体制。

以科学原理重建华北最早的农耕方式必须与我国古代文献互相印证。古籍中所言耕作方式必须从“菑”、“新”、“畬”三个专词意涵中去寻索。《尔雅·释地》:田,一岁曰菑,二岁曰新田,三岁曰畬。

这清楚地说明一、二、三岁的田各有其专名,专名合起来就已反映出一个三年轮流休耕制。此三词中“新”和“畬”比较易解:“新田者,耕之二岁强墟刚土渐成柔壤……畬者,田和柔也。”[4]需要详释的是第一年的“菑”。“菑”的音和义都含有“杀”意。《尚书·大诰》“厥父菑”,孔颖达《正义》:“……谓杀草,故治田一岁曰菑,言其始杀草也。”《诗经·小雅·大田》郑玄注:“反草曰菑。”《尔雅·释地》郭璞注:“今江东呼初耕地反草为菑。”“菑”的主要意义是使土壤中所有的植物残体化为腐质。

“菑”是第一年待耕而未耕之田之义,在《尚书》及《诗经》中得到充分的证明。《尚书·大诰》:“厥父菑,厥子乃弗肯播。”明明指出“菑”在播先。《诗经·周颂·臣工》:“如何新畬?於皇来牟。”极其明显,小麦大麦只种在第二年的新田和第三年的畬田。

此外,《周礼》也有两处述及周代授田通则。《大司徒》:“不易之地家百畮:一易之地家二百畮:再易之地家三百畮。”《地官司徒·遂人》:“上地,夫一廛,田百畮,莱五十畮……;中地,夫一廛,田百畮,莱二百畮……;下地,夫一廛,田百畮,莱二百畮……”两种概述稍有不同。后者上中下三等授田正额虽同是百亩,但莱(备休耕轮作之地)的授予原则仍与前者同样反映一个最多三年周期的轮耕制。

科学与训诂互证密合有如此者!

惟有自始即是自我延续的村落定居农业,才能合理地解释华夏文明起源的三个事实,即何以距今7000多年前一些早期新石器文化聚落的农业生产已达远较想象为高的水平[5];何以渭水下游南岸与终南山麓间多条小河沿岸仰韶文化早期半坡类型文化聚落遗址——类皆具有房屋、窖穴、陶窑、墓地等组成部分——分布能如此密集;何以只有在累世生于兹、死于兹、葬于兹的最肥沃的黄土地带才可能产生人类史上最高度发展的家(氏、宗)族制度和祖先崇拜。

注释

[1]著名的《西安半坡》(北京:文物出版社,1963),石兴邦,《半坡氏族公社》(西安:陕西人民出版社,1979),以及西安半坡博物馆、陕西省考古研究所、临潼县博物馆,《姜寨》(北京:文物出版社,1988),就是主例。海外倡游耕制说者以张光直教授为领袖,有力支持者有植物分类学家李惠林教授,柏克莱加州大学历史系David Keightley教授,加拿大人类学家Richard Pearson教授等多人。对上列海外四教授意见系统的批评,可参阅Ping-ti Ho,“The Paleoenvironment of North China: A Review Article”, The Journal of Asian Studies, Vol. XLIV, No. 4, August, 1984。

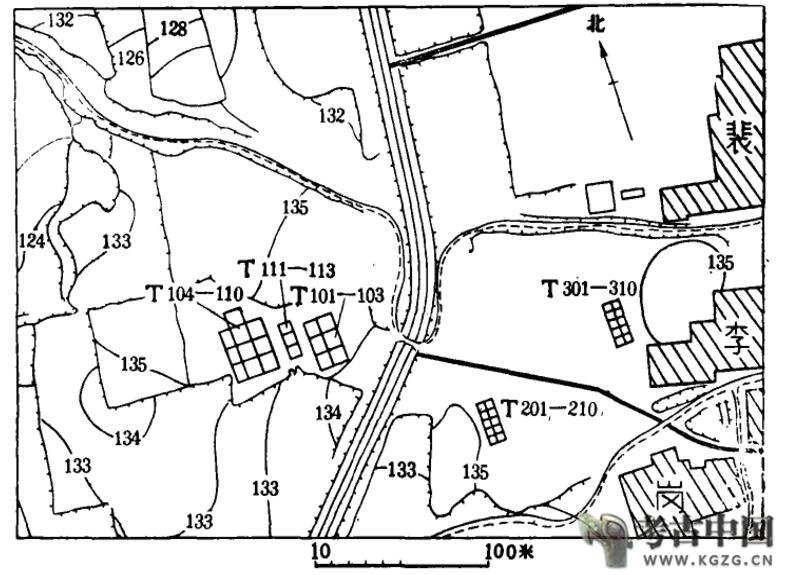

[2]“砍烧法”和“游耕制”的英文名词是可以通用的:“slash-and-burn”及“shifting agriculture”。有时亦可用“swidden”这形容词。为辅助正文的讨论,此注提供一重要史前及当代事实——渭水下游南岸、终南山麓间诸小河沿岸仰韶聚落遗址密集的程度即足以说明此一地区自始就不可能有足够的空间施行游耕制。从半坡遗址分布的情况来看,它们所临的浐河全长约50公里,除南北两端外,在长度约40公里的两岸已发现仰韶聚落遗址25处之多;全长40公里的沣河沿岸已发现的13处遗址完全集中于最肥沃的十多公里的中段。详见西安半坡博物馆,《西安半坡》,页1—2。西北大学黄土研究室,《黄土高原地理研究》(西安:陕西人民出版社,1981),页30:“秦岭北麓及咸阳地区……大部分地方土质较好,保水能力强。”因此,有些地方已发现的仰韶遗址竟较今日村落还要密集!详见严文明,《仰韶文化研究》(北京:文物出版社,1989),页225。这些仰韶遗址虽不可能全是同时的,但诸小河间的横向距离或不足10公里或至多20公里。果真如一般考古、人类及其他学人所预设,当时确是施行游耕制的话,每个仰韶村落,除居住、日常活动、家畜、陶窑、墓地等所需空间之外,还需要至少八倍每年实耕的土地。这西安附近渭水终南山麓之间的羽状地带无论如何也安置不下如此密集的仰韶农村聚落点。基本上,密集就是游耕的有力反证。

[3]Raphael Pumpelly ed., Explorations in Turkestan: Prehistoric Civilization of Anau, 2 Vols.; 1908, vol. I, p.7.

[4]郝懿行,《释地·五》,《尔雅义疏》,嘉业堂本。

[5]佟伟华,《磁山遗址的原始农业遗存及其相关问题》,《农业考古》(1984年第1期);任式楠,《公元前五千年中国新石器文化的几项主要成就》,《考古》(1995年第1期),页39。前者说明7000年前有些磁山文化遗址窟穴总体积之大已足反映当时一个聚落存粮(华北粟、小米)超过十万斤之多。后者指出属于裴李岗文化的河南许昌丁庄文化遗址所发现炭化栽培小米品种的优良令人赞叹。以千粒重量和颗粒大小估算,7000多年前的品种已可与今日佳质高产的春谷相比,已胜过今日质量较差的夏谷了。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001