杨鸿勋:南越王宫殿辨——与“船台说”商榷

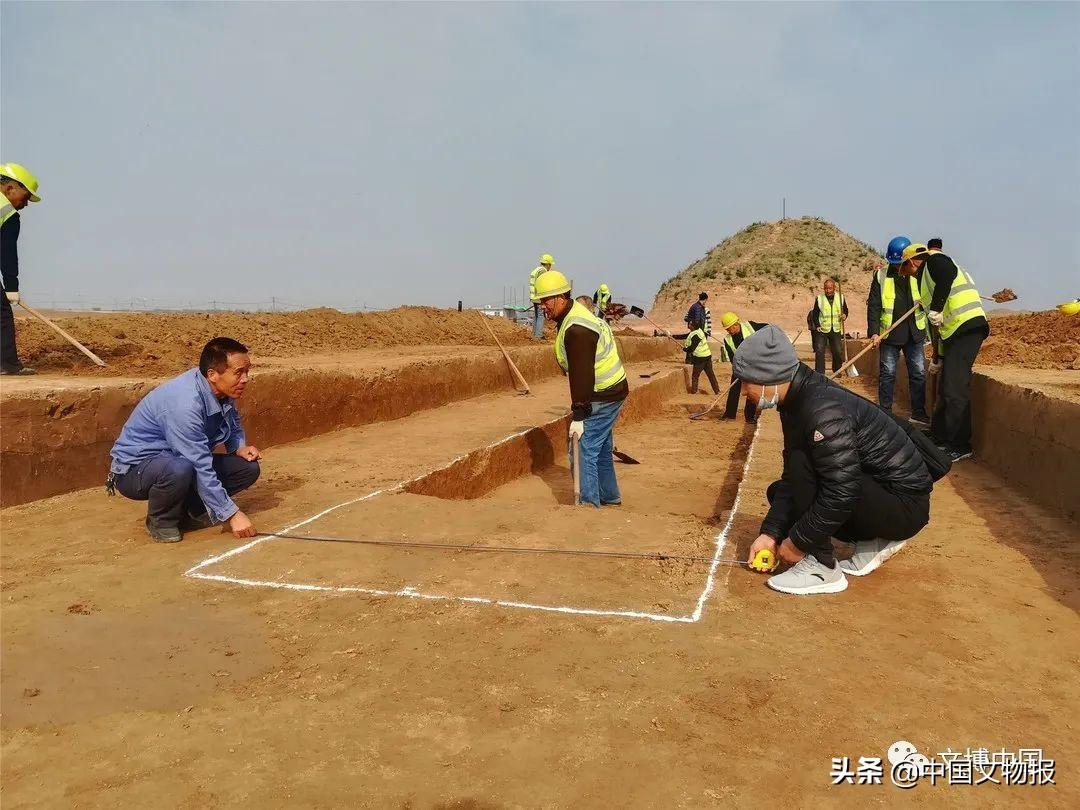

70年代中叶,在广州市区发掘了一处秦至西汉时期的大型建筑遗址。这次发掘并不是全面揭露,仅是开了三条长32、宽4米的探沟,田野考古工作即得出结论——指为“造船工场”的“船台”遗迹。当时,按照这一前提,特别邀请与造船有关单位的工作人员在发掘现场听取有导向的解说,从而得到他们的附议,然而作为“船台”的立论根据并不充分。仅就学术工作的方法论而言,道理十分简单:对于古代遗址的鉴定,在难于辨别其性质的情况下,理应是首先作深入的考古学考察;对于有大量建筑遗迹和构件遗存的遗址,更是应该作建筑考古学的专业考古鉴定,而不是将仅仅剩下一个基础的残迹作为基本完整的东西来加以解释。这样的情况是不少的,即残缺的此物酷似完整的彼物。这是从事考古工作时,极应警惕的。其实这一遗址,根据普通考古学、建筑考古学和地理历史学的专业分析,可以发现无论从考古地层学、文化类型学、环境总体关系,还是从建筑学逻辑来看,都表明它不可能是“船台”,而是一座宫殿遗址。笔者于1975年应邀赴发掘现场参观时,已谈了个人的初步看法,供发掘主持人参考。原本期待进一步扩大发掘范围,搞清整体之后再研究定性,但此后没有再得到进一步交换意见的机会。1981年,有专攻造船史的青年学者对此“船台”遗址产生了怀疑,在其研究这一问题的过程中,笔者在接受他的访问时已贡献出个人意见。但其质疑文章发表后,竟未能引起学术界应有的注意。后来“船台”作为定论,以致载入了1986年出版的经典性《中国大百科全书·考古学》一书。为了正确认识这一重要的遗址,有必要再予以分析说明,进行商榷。

关于这一遗址的位置及其时代,从事此项发掘工作的考古学家业已做出了清楚的说明。这一遗址位于广州市中心旧称“禺山”之地,是汉朝以来堆积形成的一个东西长约300米的高地。遗址埋在这一高地之下约5米深处,南距今珠江北岸1,300米。这一遗址经放射性碳素断代,年代为距今2,190±90年,即公元前240±90年;结合遗址出土秦半两、汉初半两钱以及秦至西汉官用瓦当和西汉初年的陶器等遗物来看,应为秦统一岭南至西汉初期文、景二帝期间的建筑遗存;这一时期,即南越王赵佗时代。南越王赵佗原是秦封南海郡(郡治就在番禺)的龙川令,二世时代行南海尉;秦亡社会纷乱中,拥兵割据自立为“南越武王”。这些宫殿都是“南越国”创立之后建造的;汉武帝元鼎六年,发兵至番禺,“楼船攻败越人,纵火烧城”平灭了南越。发掘者推测,这一建筑创始于南越赵佗称王之后,而毁于南越灭亡时的战火中。

笔者的不同看法是:据遗址地层判断,压在被称做“船台”遗迹之上的7A、7B层,都是出有涂朱和未涂朱“万岁”瓦当等高质量大型宫殿以及附属建筑遗迹、遗物;尽管尚未揭露,但已探明附近即有大型宫殿基址。这样看来,压在下面的被称做“船台”的宫殿遗迹,不会是南越割据政权瓦解时被烧毁的,而应该是在这之前的一次火灾中废弃的。废弃之后,在这一带又建造了新的宫殿,其遗迹就是7A、7B层之所见。这里是一个宫殿建筑群,这些宫殿只有营建先后的不同,而没有时代的差别——均属南越时代的遗存。这里宫殿建筑群完全被毁,是在南越灭亡时。

针对这一遗址被认定为“造船工场”的“船台”遗存于1982年所发表的质疑文章,已从造船技术与造船史以及建筑史的角度作了一些分析,基本上质疑是成立的,只是论证稍显薄弱。笔者认为证明这一遗址不是“船台”是宫殿遗址的依据是充分的。这里,再作一简要的论述。

一、既然水平,即非船台

船台的滑道必需具备一定的坡度,以便船舶造成之后容易顺滑道下水。“滑道坡度对中型船舶一般为1/20-1/16,小型船舶为1/16-1/10”。《中国大百科全书·考古学》在阐述“广州秦汉造船工场遗址”的“一号船台”时称:“已揭露出长29米,呈水平状”,如此长度仍不见坡降,可知它决非船台的轨式滑道。试掘简报解释说:曾在一号“滑板”往西延伸方向距离88米处、低于“滑板”75厘米的层位探到木头,认为这也是“滑板”,以此证明它有坡度,这显然是没有说服力的。因为其一,钻探到木头不一定就是同一整体;再者,有木头的不一定就是“滑板”。

二、既作船台,何必垫平坡地?

如果选址这里建船台,一定是地势坡度与临水的条件合适。试掘简报介绍说:“从试掘范围内的断面及钻探初步得知,这一层(按:指第10层——建筑基址)原是呈东南高向西北倾斜”,应该说这一建筑地段原为船台所要求的坡地。然而当年建筑施工时,却是首先用土垫平了这一地段,即试掘简报在叙述第9层时所说的“第二号船台西段下面有建台时填平地面的一层回填土”。这充分表明所造的建筑物需要平整,而不需要斜坡。而斜坡才是船台所具备的,因此所建的不是船台。

三、并非“弯木地牛”

作为“船台”的重要立论根据之一,所谓烤制船舷木料所需的设施——“弯木地牛”遗迹,实际上它是垂直穿过“船台”遗迹、与“船台”有叠压关系的两道相当长的平行木板以及木桩,即使这一残迹已不辨形制,但仍可以看出这不是一个单独的设置,更不具备所谓“弯木地牛”的特征。

四、宫殿群落中的一座殿堂

地理历史学的研究结果表明,这一遗址所在的位置,正是秦至西汉初年时期形成的古番禺城址的中心范围,周围不断发现当时的高级建筑遗迹;又,据1991年9月中国考古学会第八次年会的论文宣称:“广州中山路一处位于中山四路至中山五路、在距地表5-6米处发现用砖石铺砌的地面。走道与地面相距100多米,从地理形势及出土遗物判断,属同一时期的建筑群。中山四路揭露出一段长20余米的砖、石走道,呈东北向西南延伸(即向中山五路方向延伸)。走道中间平铺两行灰白色砂岩石版;两侧为大型印纹方砖,砖边长70厘米、厚1215厘米,表面饰菱形纹图案。走道面上及附近文化堆积中多见绳纹版瓦、筒瓦,有些瓦上印有‘公’、‘官’、‘卢’等单字戳印。还发现有卷云箭镞纹瓦当、涂朱的‘万岁’瓦当、砖质窗棂、涂朱、绿的砖雕脊饰等建筑构件。筒瓦直径1315厘米,瓦当直径13.6-15.2厘米。距走道10米左右的绳纹瓦砾层下发现大型木构建筑,发掘简报推断为造船工场,也有的专家认为属建筑遗存。走道遗迹属宫(官?)署建筑遗迹,则是没有异议的”。其实,被认为是“船台”的遗址,在其直接堆积的8层出土有与咸阳秦宫瓦当和崇安汉时代大约为闽粤王宫城瓦当相类似的“云树纹”(云箭纹)瓦当、特别是遗址7A、7B地层出土带有“万岁”字样的瓦当,就已表明它不是一般的造船工棚而是宫殿遗址了。更何况在“船台”遗迹周边、甚至就在它的近旁10米左右处,发现同一时代的如此高级铺装的甬路、彩绘砖雕构件等等,特别是还有涂朱红色的“万岁”瓦当,这就进一步确证了这一遗址实乃大型宫殿而不是一般“官署”,更不是“造船工场”的遗存。并且这座巨大的宫殿不是孤立的,在它的周围,包括它在内,当年是一个宏伟的宫殿群落,它应该就是秦至西汉时期南越王的宫城所在。

五、“一、二号船台”实为一个建筑整体

发掘所见认定为“船台”的三排基本东西走向的平行木构遗迹,每排为大枋木铺设,下垫有枕木。南数第一、二排距离很近,只有1.8米,所以共同用同一枕木,即所谓“一号船台”。第三排与探方外(北)的第四排距离稍远——2.8米,不是共同枕木,即所谓“二号船台”。一、二排大枋木已露出东端,向西延伸出探方,揭露长度为29米;第三排揭露长度为16米多。在大枋木之上,立有截面方形的所谓“木墩”,原位未动;“木墩”间距不等,但有规律。尤为重要地是,一、二、三排的“木墩”,竟保持有相互对位的统一轴线关系(仅“一号船台”东数第四“木墩”与“二号船台”错位23厘米,即相差半个“木墩”)。这一现象表明,三排“木墩”决非两个各自独立的“船台”,而是一个建筑整体。

六、“三号船台”也应是同一建筑

如上所述,既然三排“木墩”为同一建筑整体,则探方以北的第四排“木墩”也必然位于统一的南北轴线之上。进一步,已探得第四排以北还有类似的两排,即所谓“三号船台”,推测其“木墩”也应与已知的对位,即它与已揭露部分也应是同一座建筑的组成部分。

七、“船台”工棚的支棚何在?

如果这些是船台的木墩,那么工棚的支柱遗迹又在哪里?为了工人劳作和保护制作中的船体防晒、防雨,船台是不可能没有工棚的,尤其是在炎热而且多雨的广东地区,工棚设置必不可少;更何况堆积中伴出大量屋瓦,这就提供了原有建筑设置的直接证据。既然遗址没有柱迹,它就不可能是船台。

八、烧不完的“木墩”

无论是工棚起火殃及木墩还是木墩引燃,都不可能普遍燃烧到每一个木墩(由于埋藏年久,有些“木墩”的炭迹随着朽木脱落了);更为离奇的现象是,只烧“木墩”的顶面而不烧侧面,更不烧同样是易燃的“木滑道”和“枕木”;另外,“木墩”燃烧不尽,都留下一段即行熄灭。以上的遗迹现象,都是与“船台”的结论不符的。

九、“木墩”实为木柱残段

显然这些“木墩”只是构件的残迹,而不是完整构件。其顶部残端有火烧痕迹,这就完全排除了它是暴露在空气中的“木墩”的可能性。因为如果它们是暴露在空气中的,则引燃后早就烧光了。最多有个别幸存,而现在是基本都保留了下来。这座毁于火的建筑何以能够保留下一排排的“木墩”呢?只有顶端被烧的“木墩”本身已作了回答:此建筑被烧时,这些所谓的“木墩”都是埋在堆积泥土中的,仅有上段暴露在外。也就是说,“木墩”原来都是被埋藏在长期使用过程的堆积地层中的木柱。火烧后,它们多数只剩下埋在堆积泥土中的柱脚一段。发掘所见的个别木柱残段,高度有96、97厘米,表明被塌落部件所压而熄灭,所以保留较长。这一现象与北魏洛阳永宁寺塔基的栽柱遗存情况有类似之处。枕木和大枋木因为是完全埋在泥土中的,所以没有燃烧的迹象。

十、有柱脚榫就不是“船台木墩”

否定“木墩”而推断为木柱残段的另外一个证据是:船台的木墩需要浮摆在滑道上,以便船舶造好之后撤除,而第三排木柱残段却发现了长6厘米、直径9厘米的圆榫、插入大枋木上的卯眼当中。这样尺寸和形式的圆榫正是柱脚榫,因为立柱后安装上部横向梁、枋时,需要转动调整木柱以使柱头榫眼对准梁、枋的榫头,所以柱脚榫要求做成圆柱状而不是一般的方柱体。由此也可证明它决非船台的木墩,而是高大的木柱残存。

十一、干阑宫殿

关于辨别遗址所见的是木柱残段而不是“木墩”,其实无需更多的建筑考古学的专业分析,仅凭普通考古学的知识即可解决。考古地层学告诉我们,叠压在含有“枕木”、“滑板”的9层之上的含有炭迹泥土伴生大量残瓦等建筑与生活遗物的第8层,就是位于当时地面之上的堆积。试掘简报记述:在第8层“采集标本大小千余件,计有板瓦、筒瓦、瓦当三种”;“灰土,土质很杂,含炭屑较多。有较多的瓦片,还有蚬壳和食后弃置的家畜残骨、橄榄核等物”;“发现有大量的有机堆积物,如橡子壳、菱壳、兽骨、鱼骨、龟甲、鳖甲以及残破的陶器等等”。8层未见居住面而发现上述与“船台”毫无不相干的大量生活遗迹,与河姆渡遗址的情况极为相似,这表明它原为架空地板的干阑形制——正是岭南的这一湿热地区建筑所应有的。它与地区接近、时代接近、性质接近的崇安宫城的主殿一样,同是低支架的干阑宫殿。从民族学材料得知,干阑式建筑基于使用习惯,其架空地板或将地板的一部分是浮摆在龙骨上,也就是说可以方便地掀开地板向下投弃生活垃圾。

十二、问题在于错认建设地坪为使用期地面

这一遗址的试掘田野工作,与河姆渡遗址水井遗迹的发掘出现了同样的问题。河姆渡水井遗迹就是因为忽略了井干木构露头的原为塘底的黑色淤泥层(井位于当年锅底形池塘底部中央),而一直下挖到完全暴露出木构井干为止,从而对于挖出的这座特别的“木构建筑”感到茫然。面对这座既不能储物又不能住人的建筑物,不仅普通考古学的专家、就连请来“会诊”的两位建筑史学的老教授也感到难以认知,只有同意田野考古工作者们所猜测的“原始宗教设置”。

这里,也是因为没有辨认出废弃时的地面,而直接将建筑的基础发掘出来而产生误解的。第8层是这座宫殿使用期间的堆积层,实际上它已形成了新的地面从而掩盖了建殿时的原地面;这也就使得木柱和地栿成为浅埋的栽柱、暗础了。了解到这一点,是认识火灾现象的一个关键。

十三、小于“船台木墩”的柱径

试掘简报说:“木墩用格木,一律底大上小,除五个为圆形外,其余都是方形。墩心都已腐朽。其中保留最大的一个底部长宽41×43厘米,上部残朽。清理土层时有四个木墩上部还有灰(按:约为‘炭’之误)痕可见……”。描述“木墩”所谓“底大上小”,实际情况是,保存较好的可以看出原来柱身微有收分;另外,大部分是残留很短,而且腐朽过甚,其形体几乎成为锥状,并非原貌了。总地说,截面为方形而略有误差,40厘米左右见方正是已知秦至西汉宫殿建筑的主要支柱尺寸,而小于承受此大型船台侧压力的木墩所需的截面。

十四、连续柱础——地栿

所谓“木墩”之下的“枕木”、“滑板”,其实是泥泞地基的一种建筑基础。考古报道它是“建造在灰黑色的沉积粘土层上(初步鉴定属海相地层)”,“秦代在此建造船场时已成沉积的泥滩”,即该地区当年的低洼地势正是一种泥泞地基。《试掘》一文所附遗址土层断面图已表示出包含在9层中的“大枕木”不是摆在沉积粘土之上,而是埋在沉积粘土(10层)下挖的基槽之中的,它显然是一种基础。这种基础的简易做法早见于新石器时代的河姆渡文化和良渚文化遗址;在二里头夏遗址中,则有进一步地发展。前者为木柱下垫木板块,而形成独立基础,后者是列柱立于木枋——地栿之上,而形成防止不均匀沉陷的带状连续基础。广州的这一秦至西汉时期遗址,则是更进一步的做法,它出现有将两排距离较近列柱的两条枋木带状基础又用较短的枋木(枕木)连接起来,使两者联合作用,从而形成一个抗不匀沉陷的基础整体。

十五、进深五间的大殿

这一遗址经钻探和发掘,已知是南北平行排列的六排列柱遗迹,即《中国大百科全书·考古学》介绍所说:“船台区有三个呈东西走向平行排列的造船台”。南数第一、二排柱之间的南北距离为1.8米,约合秦与西汉八尺(中-中);第三排与第四排之间的距离为2.8米,合一十二尺;第五排与第六排未发掘,情况不详。第二排与第三排之间的距离约为3.2米,合一十四尺;据已揭露的木柱对位布置,可以推测三、四排柱(“二号船台”)为进深的中间;按东西横轴对称,则第二、三排与四、五排的间距应该相等。即这是一座进深五间的大殿,六排柱的总宽度即这座建筑的通进深,约为12.8米,约合秦与西汉五十六尺。

一、二排柱之间距离较小为1.8米,因而柱底加工较粗放,即简报所说“底部不平,另加薄板垫稳”,所以推测这是荷载较小的外廊部分。至于距离较大(2.8米)的三、四排柱,则做法要仔细得多,即简报所说“木墩底部都做出一个小圆榫(长6厘米、径9厘米),滑板上凿出一个圆卯相套合”,这才是大殿的主体所在。

十六、大殿东南角

一、二排枋木的东端,又有殿堂建筑遗址的铁证:在一、二排大枋木东端有横向枋木向北延伸。试掘简报援引当年船厂老工人的解释,认为这是“横阵”;其下同样垫有枕木,被说成是为了保护“横阵”与滑道的一致,“不致局部下沉,影响船体的稳定”。这里,“横阵”与“滑道”的枕木是断开的,对于略董基础工程的人来说,它不起联合作用是显而易见的。简报进一步援引造船工人的话说:“船头部分要伸出船台之外,‘横阵’上的一对木墩所承受的压力比其他地方要大得多,所以基础特别坚实。”简报忘记了自己所推测的“滑道”是向西下水,船头应该朝西,“横阵”这里是船尾!可见所谓船头悬臂、需要加固基础的说法,是无稽之谈。

“横阵”仅露出4米多长,它向北延伸出探方,不能证明它只属于此“滑道”,很可能是更长的一道枋木地栿。东端的这道地 ,明确地否定了造船滑道的可能性,因为滑道只需朝向水体延伸,而不要任何障碍,以便船舶造成之后顺滑道下水。现在这里设置横向枋木,显然是出于一、二枋木到此截止、而且向北转折的设计意匠,也就是说,此处是建筑的东南转角。

十七、推测大殿长度

发掘者据延长线上88米处仍探到木头,而推测“船台”在百米以上。这座建筑是否有这样长呢?已知秦和西汉宫殿的空间体量尺度巨大,最重要的宫殿——阿房与长乐、未央前殿的主体建筑,其通面阔确实都在百米以上,其通进深则在30~50米之间。现在这一遗址的规模远逊于秦和西汉的宫廷主殿,仅有南北六排柱,推测通进深仅为12.8米,看来其通面阔是不可能达到一百米的。据勘察,这一宫殿遗址周围都有建筑遗存,在列柱轴线上延长88米处仍然探到木头,也不能就肯定它属于这一建筑,更何况层位低下许多呢?

十八、顺坡地的等高线布置

遗址所在的广州,其地理环境是东北为白云山区——白云山脉向西南延伸为越秀山,其西北部是低矮的丘陵地带;东、西部为流溪河与西江、北江携带泥沙所造成的冲积平原。总体地势是东北高、西南低——向东南和西南倾斜。具体到这一遗址的建设地段,试掘简报称:“从试掘范围内的断面及钻探初步得知,这一层(按:指第8层——建筑基地)原是呈东南高向西北倾斜”。如果是船台,则正好向着水面,作东南-西北的倾斜布置。然而实际情况表明,已揭露被称为“船台”的三排“木墩”遗迹,是基本顺等高线布置的。

十九、与秦汉宫殿的朝向一致

推测已探到的北部的“三号船台”亦即第五、六两排列柱,与已揭露的柱位也有对应关系。果真如此,则这六排列柱所形成的柱网,显然是一座殿堂的格局。从这一大殿的面阔来看,它朝向东南,即纵轴为北偏西10°左右,正和已知秦、汉宫殿相同,例如咸阳宫一号址和三号址的方位就是北偏西13°及10°30′。如果是“船台”的方向,应该是滑道朝向水体,决无“木墩”排列一线要和当时的宫殿一样面向东南的必要。

二十、推测大殿十四间

东西排列的柱间距——大殿面阔,从已揭露的柱位(“木墩”)来看,从东起第一间开始依次为:1.60、1.80、1.90、2.36、3.20、1.90、2.77、2.68、1.86、3.20、2.12、2.06米,略可分为大、小两种开间,大者约为2.8~3.2米,即十二尺至十四尺;小者约为1.6~2米,即七尺至九尺(都有40厘米左右的误差)。大、小开间的排列,由东向西依次为小、小、小、小、大、小、大、大、小、大、小。1982年发表的质疑文章所附推测的平面柱图,是言之成理的:向西侧探方外扩展两小间,通面阔一共是十四间(该文误称“13间”),这符合秦至西汉尚多遵守的偶数开间的古制,也正好形成纵轴对称——大殿东、西两端各为四小间(两端为应力集中之处,在泥泞地基的情况下更容易破损,经验告诉当时的工匠,懂得了增加柱子缩小跨度以提高构架的强度与稳定性);再加上两侧向中轴数各有大、小、大三间。于是,便形成通面阔一百三十六尺,合31.28米。殿堂作此类大、小相同的布局,是有先例的,例如陕西省扶风县召陈村西周建筑遗址F3就是如此。

二十一、具备生活起居功能的大殿

如果我们对这座大殿的原状作进一步的一设想,则首先要根据伴出的生活遗物推测其功能性质,这样才可讨论其平面的可能布局。试掘简报叙述“地层堆积”说:“第8层:西汉初年堆积。这层的分布面积不大,基本上是覆盖在第一号船台上面,东厚西薄,由0.2至0.55厘米(按:单位应为‘米’之误)。这层是灰土,土质很杂,含炭屑较多。有较多的瓦片、陶片,还有蚬壳和食后弃置的家畜残骨、橄榄核等物。”当年堆积的生活垃圾和长期淤土范围表明,只覆盖在这座基址上,而且“东厚西薄”;据此可知,这是一座具有生活起居功能的殿堂。它应作前堂后室的布局,即室内是由东、北、西三面室、旁、夹围成中部开敞的大堂。按古老的穴居传统习俗,进饮食的地方在室内东北部——所谓“宦”的位置,发展至秦、汉,按照已改进了的房屋,已经改为在堂的东部,这正与遗迹“东厚西薄”的堆积相符合。

其屋盖应为四阿形式,鉴于体量巨大,有可能是《西都赋》所说的“反宇”,即屋盖每坡都呈“上尊而字卑”的折面。

二十二、伴出建筑工具和施工遗迹

《中国大百科全书·考古学》在介绍这一“造船工场遗址”说:“船台区及加工场地上散落着大量炭屑和小木片。另外,在1号船台还出土有铁凿、铁锛、铁挣凿、木垂球、磨刀石等造船工具”,这一说法是不客观的。田野工作表明,若干建筑遗址都遗存有当年施工时遗留的木屑等建材遗物,不能就说成是造船厂的木材“加工场地”,河姆渡遗址就在干阑长屋附近堆积有大量此木片、木屑之类。特别是在潮湿地段施工,木屑等被掺入泥土中不易清理,而遗留了下来,这不能证明就是造船工场。至于所列举的几种工具,也都是建筑工程所需要的,不能指为就是“造船工具”。

来源:《中国文物报》

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000