葛兆光:预流的学问——重返学术史看陈寅恪的意义

摘要:关于陈寅恪先生的学术史意义,只有置之于20世纪上半叶中国学术转型,以及当时的国际学术特别是东洋与西洋“东方学”(“东洋学”)及“中国学”的大趋势中,才能够得到深入理解。晚清民初即陈寅恪先生进入学术世界前后,中国学术尤其是历史学领域,出现了“历史缩短”、“空间放大”、“史料增多”的新趋势,现代中国学术正是在这样的趋势中,同时在西洋与东洋的“东方学”(“东洋学”)或“中国学”的刺激下,才出现了巨大变化。陈寅恪与他的学术同行,不仅在学术上能够“预流”,即在重大历史问题上与国际学界进行对话与竞争,同时也站在“中国”与“世界”之间,促使20世纪上半叶的中国学术界尤其是历史学界重视新问题、发掘新资料、探索新领域,突破传统汉族中国历史空间,呈现出中学与西学汇通的新取向。

关键词:预流 东方学 东洋学 陈寅恪 学术史

引言:历史研究:在民族与世界之间

这个题目,其实季羡林先生1990年就已经提到了,他列举了梁启超《清代学术概论》里谈到的清代“西北史地之学”、王国维1925年演讲说的最近的新发现和新学问,以及陈寅恪在《陈垣敦煌劫余录序》里说到的“新材料和新问题”,讨论了什么才是“预流的学术”①。

那么,今天我们为什么还要重提这个题目呢?坦率地说,是基于如下考虑。第一,希望人们真正关注一下在大学里面,什么是真正的学术。笔者越来越感觉到,我们现在的大学不太像做学术的地方,有时候甚至像风月场,也有时候像游乐场,而且有时候,专业的学术和业余的爱好,好像也分不清楚。大学怎么会变得跟大学之外的地方没什么不同?这真奇怪。所以,我们首先要关注的是:什么是大学里面真正该有的学术。其次,笔者也想请学人关注一下学术史,以及怎样从学术史的角度理解前人做的事情。反过来说就是,大学,尤其是人文学科的研究,绝不是拍拍脑袋,凭自己的小聪明和感悟就讲一个引子。1929年,是陈寅恪到清华大学的第四年——他1925年底应清华学校的邀请,离开法国回到中国,1926年初来到清华,清华的聘书其实九个月之前已经寄出,但陈寅恪请了假,1926年才来,所以这时只是他回国的第四年②。当时,北京大学1929年的毕业班在毕业之际请陈寅恪题词,陈寅恪就给同学们题了两首诗。第一首诗的前两句是:“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死。”③就是说,一批又一批的人到日本去学习中国史,让中国的知识分子觉得真是羞愧欲死。大家能从这句话里感受到,陈寅恪先生对由外国人讲中国史感到很没面子,很丢人。所以诗的后两句写道:“田巴鲁仲两无成,要待诸君洗斯耻。”意思就是,要等待你们一洗耻辱。换句话说,中国历史学要有自己解释中国历史的能力,不要等到外国人去替我们解释,这当然是带有一些民族感情色彩在里面的。第二首诗的四句是:“添赋迂儒自圣狂,读书不肯为人忙。平生所学宁堪赠,独此区区是秘方。”就是说读书不是为别人,是为自己读;我一生学问没有什么能赠送给你,只有这句话是我的秘方,能赠送给你。他的意思就是说,读书做学问要把学问当作根本,当作生命,是你自己的事情。

如果仅仅看到这一点的话,人们会觉得陈寅恪是不是一个非常强调民族学术独立,或者说强调民族主义史学立场的人呢?也不完全是。到了1931年,纪念清华学校成立二十周年,这时清华刚刚改名为大学不久,此前很长一段时间都叫做清华学校。现在有些人总是把王国维、陈寅恪、梁启超、赵元任所在的研究院称作“清华大学国学研究院”,这个名字有两重错误,应该叫“清华学校研究院”。那个时候清华大学叫清华学校,而且这个研究院不叫“国学研究院”,只是研究院最初设立的“国学门”。清华学校成立二十周年之际,陈寅恪写了一篇文章,叫做《吾国学术之现状及清华之职责》④,里面有一句话说:“国可亡,而史不可灭。”意思就是说国家可以亡,但自己的历史不可以灭掉,为什么?因为他认为,这“实系吾民族精神上生死一大事”。有一年,笔者曾经与一个以色列的历史学家对谈,当时感受非常深刻的就是,在以色列这个国家,历史学可能是最发达的学科之一。因为以色列在强敌环伺之下,在一个地方重建立国,它必须要证明:我们是一个国家,我们是一个民族,我们有一个共同的历史,这样,犹太人才能够有认同,才能够团结起来。陈寅恪讲的这句话也是这个意思,哪怕形式上的国家、政府、朝廷可以灭掉,但是自己的历史,自己民族认同的根不能灭掉,所以,他对历史非常重视。但他也讲了另一段话:“今日国虽幸存,而国史已失其正统。”意思是,虽然我们国家还存在,可是我们国家的历史已经研究得很不好了。为什么呢?“东洲邻国以三十年来学术锐进之故,其关于吾国历史之著作,非复国人所能追步。”他所说的“东洲邻国”就是日本,意思是说,日本人研究中国史比中国人还厉害,他们有很多历史著作,反而我们还赶不上。从这段话可以看到,陈寅恪一方面在学术上很坚持民族本位,但另一方面,又非常客观地承认东洋人、西洋人对中国研究的长处。那么,这两首诗和一段话都出现在20世纪二三十年代之交,我们要问,为什么在这个时候,陈寅恪集中表达了他在历史问题上的一种焦虑?

所以,我们今天要重返学术史。

一、晚清民初学术变化,以及1920-1930年代的学术新契机

我们现在的学术史研究,有一个很奇怪的现象,好多人号称自己研究学术史,但实际上讲的都是人的感情、人的精神、人的思想观念。比如说王国维,一个人可能连王国维研究的甲骨之学也不懂,对王国维研究的西北史地、金元史等等都不懂,就去研究王国维。他只记得一条,王国维往昆明湖一跳,表现了他“义不食周粟”,“五十之岁,只欠一死”,可是这不叫学术史研究。很多人也研究陈寅恪,但是一研究陈寅恪,就记住他在王国维纪念碑上写的两句“独立之精神,自由之思想”⑤,还有就是他给中国科学院的那封回信中说的,不宗奉马列主义⑥。这也不是学术,虽然这种立场很可贵很重要,但它只是一个人的思想。我们当然应该缅怀这些学者的精神气质,可问题是把这些东西当学术,学术史就变成观念史或者精神史了。所以,我们今天要重返真正的学术史。讲到真正的学术史的时候,可能就没那么有趣了,既没有人跳湖,也没有人立碑,我们现在要讲的是比较枯燥的学问。

首先笔者会讨论晚清到民初,换句话说,就是20世纪初的那二三十年之间学术的变化。从晚清到民初,我们用最简单的方法来回顾学术史的话,中国学术史最重要的三方面的变化,第一方面是历史缩短,第二方面是空间变大,第三方面是史料增多。

何谓“历史缩短”?就是缩短传说历史的古老性和神圣性,通过历史考据来翻案,讲很多古代经典的伪造,渐渐引出“疑古”,就是尽可能地缩短神话时代,或者考证历史传说,通过历史考据来重新叙述历史,把三皇五帝以来的漫长的传说的、神话的历史清理掉。这个一方面是所谓学术现代化,或者说学术科学化的一个表现,即不能拿传说和神话来代替历史。所以,三皇五帝时期的传说就要慢慢地被去除,即从历史中把这些传说和神话驱赶出去。但是,另一方面也是革命性的需要。因为经书和史传里所谓道统和神话的消灭,瓦解尧、舜、禹、汤、文、武的历史系统,甚至瓦解孔子以来的道统的神话,是当时一个重建历史、重塑现代中国的一个必须途径。这个可能很多人都知道,它从康有为(1858-1927)以来,一直延续到顾颉刚(1893-1980)的《古史辨》,是有这样一个新传统的⑦。但这个所谓的“缩短历史”,将神话和传说从历史中驱逐出去,在日本和朝鲜也同样存在。日本向来就说,大和民族从天神降临一直到天皇出现,历史不比尧舜禹短。可是从白鸟库吉(1865-1942)——日本现代史学家中很重要的一个人物——到津田左右吉(1873-1961),都在破除这个神话。同时,在朝鲜也在破除一个神话。朝鲜有两个神话系统,一个神话系统是以中国殷商末期的箕子为源头创建的(箕子是朝鲜的先祖)。但是后来,朝鲜为了自己立国的自尊,为了重塑自己的历史,它不愿意说箕子,改说檀君,檀君是长白山天池降临,时代与尧舜相当,因此历史很长。但是,我们注意到,那个时候包括日本白鸟库吉的《檀君考》,都在瓦解这个神话。另一个日本有名的朝鲜史学者今西龙也写了一篇《檀君考》,指出檀君并不是朝鲜民族全体的始祖,只是平壤一代有关当地仙人王俭的传说和祭祀用的萨满仪式,要到蒙元入侵的危机之时,为了鼓舞、动员、认同,才变成全民族的始祖神的⑧。所以,在19世纪末20世纪初这段时间内,整个东亚(这几个国家)都开始了从历史中驱逐神话和传说的运动,这是当时学术的一个趋势⑨。

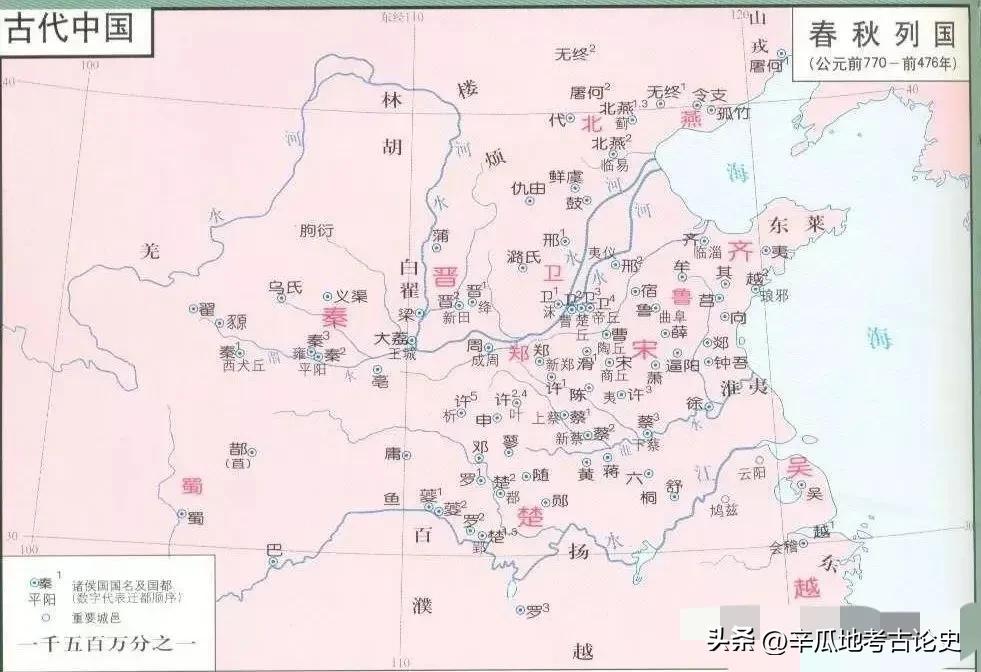

第二,何谓“空间变大”?就是把研究历史的地理范围变得更大。比如说研究中国,就不再把中国历史局限在“三皇五帝到如今”那样一个系统里面,换句话说,就是不再把历史局限在传统的汉族中国的范围内。这一方面也有学术现代性的意义,当时欧洲的中国学家也就是东方学家,因为探险、殖民等一系列活动,对于中国的周边包括新疆、西藏、印度、中亚以及东南亚(包括缅甸、越南)都有很多的研究。而且因为这个广阔的地区内语言非常复杂,宗教非常复杂,文化彼此不同,所以,就发展出了一整套所谓欧洲“东方学”的传统。欧洲最早比较宗教学的成果之一,就是由牛津大学的马克斯·穆勒(Max Muller)编的《东方圣书集》,共46册。书中把印度的吠陀文献、佛教文献,各种各样的东方文献都汇集在一起,这就推出一种学术趋向,即语言、历史、文献的互相比较,所以,宗教学在一开始被称为“比较宗教学”,其名言就是歌德那句“只知其一,就一无所知”⑩。在汉学家里面,不要说我们熟悉的伯希和,就是他的老师沙畹(Edouard Chavannes,1865-1918),除了做过《史记》的翻译之外,也继承和发扬了欧洲东方学的传统,对汉族中国之外的中亚、印度、南海等等区域的中西交通史,始终特别关注。他对《魏书·西戎传》(1905)、《后汉书·西域传》(1907)、《后汉书·班超班勇传》等有关中西交通的文献,做过很深入的研究;在翻译文献上,除了他得到“儒莲奖”的法文翻译义净《大唐西域求法高僧传》(1894)之外,另有与人合译的《悟空行纪》(1895),翻译北魏的《宋云行纪》(1903)、宋初的《继业行纪》(1902,1904)及宋代出使辽金的许亢宗《宣和乙巳奉使行程录》(1897-1898)、南宋淳熙年间周煇的《北辕录》(1904)。同时,他也对景教碑(1897)、突厥十二支(1906)、印度来华僧人僧会(1909)、求那跋摩(1904)、闍那崛多(1905)进行过研究或考证。此外,如果要了解今天的云南,也要看他当年对南诏德化碑等石刻资料(1900,1909)、丽江历史(1912)等的研究论述(11)。

这个趋势在西洋人中是如此,东洋人中亦是如此。东洋人,包括之前所提到的白鸟库吉等人,以及京都大学的内藤湖南(1866-1934),也包括比内藤湖南和白鸟库吉更早的学界前辈,像那珂通世(1851-1908)。他们这一群人都出现于一个共同的研究趋势中,总结下来就是:他们开始不仅仅对汉族中国有兴趣,而且对“满、蒙、回、藏、鲜”都有兴趣。“满”就是满洲,“回”就是回疆即新疆和中亚一代,“蒙”就是蒙古,“藏”就是西藏,“鲜”就是朝鲜。因此,一方面是学术上东洋人在跟随着西洋人走,西洋人有这些学问,东洋人也要与他们一较高下,但同时它又与当时日本对于中国领土的野心有很大的关系。因为在晚清的时候,日本一个很流行的说法,就是“清国非国论”,意思就是大清帝国不是一个现代国家,所以,它们认为中国早晚都要被列强瓜分的,而日本要参与到其中去。思想家、教育家福泽谕吉(日本最大面额的钞票一万日元上印的便是他的头像)在明治三十一年(1898)曾发表过一篇《十四年前の支那分割论》,文中回忆自己在1884年曾经指出,中国被列强分割的危险迫在眉睫,似乎不可避免,因此,已经现代化了的日本,为了自身安全要采取措施,参与分割的竞争(12),一方面我们要保全中国,指的是保全汉族中国,另一方面我们要加入列强去参与竞争,把满、蒙、回、藏、鲜分离出中国。这是当时一个很大的趋势,这个趋势背后虽然有殖民主义、帝国主义等各种各样的问题,但是,也使国际学术出现了一种新的潮流,即对于中国周边的非汉族地区历史、地理与文化研究的热情高涨。而且,因为要研究“满、蒙、回、藏、鲜、越、印”这样一些地方,它又推出了一种非常现代的、非常国际化的一种学术潮流,即要懂得多种语言、多种宗教、多种历史,以及要善于比较。

这时的中国学术界也在发生变化。中国传统学问一直到清代都是“以中国解释中国”,用汉文资料解释中国的传统,一直到清代还是四书五经、二十四史、《资治通鉴》一类的东西,包括清代考据学,基本上也是在中国传统的文本文献里面做研究。可是,到了晚清,情况发生了一点变化。当时在列强的压力以及中国内部出现的问题共同作用下,从清代的嘉庆、道光到咸丰,出现了一个新的学术趋向,这个新趋向是研究西北地理与历史。西北地理与历史,其实主要就是指现在的新疆一带,同时,因为研究西北地理和历史,又出现了研究蒙古史的潮流,研究西北史地和蒙古史就迫使中国人要去知道外面的情况,包括突厥、回鹘以及各种更早期类似“西域三十六国”,于是,中国学术悄悄地在发生一种变化,就是它不能自给自足了,它必须向外国人学习,知道外国人怎么研究,知道外国文献是怎么样。可是,要知道外国文献是怎么样,就必须学习另外一些语言,所以,实际上中国当时也开始了一个悄悄的学术变化,这个变化到了晚清已经有很多成就,以蒙元史为例,当时有撰《新元史》的柯劭忞(1850-1933)、撰《元秘史笺注》的沈曾植(1850-1922)和撰《蒙兀儿史记》的屠寄(1856-1921)。这一学术潜流来源很久,从嘉庆、道光之后,就有西北史地之学中的张穆《蒙古游牧记》、魏源《元史新编》、何秋涛《朔方备乘》这三部标志着传统西北史地之学终结的著作,后来又有柯劭忞、洪钧、沈曾植、李文田、缪荃孙、屠寄等人有关西北史地和蒙古历史的学问。当时,因为中国人善于用中文史料来对证新发现的异族史料,中国人的学问反而在那个时候是很领先的,以至于那珂通世、内藤湖南都要学习中国当时的论著。1850-1860年代出生的中国学者,与同时代的日本、欧洲学者,其实没有太大差距,所以,沈曾植和罗振玉都敢于讲“欧人东方学业尚在幼稚时代”,“鄙人昔所研习……创立在欧士之前”(13)。后来陈寅恪曾经回忆,因为家世因缘,当年他曾经听到过“京师胜流”中的议论,这时的“学术风气,治经颇尚公羊春秋,乙部之学则喜谈西北史地”(14),前者当然是后来思想史学术史必然提及的康、梁之学,而后者便是上面说的沈曾植、王国维一流的学术兴趣。但问题是,中国人当时没有一个非常强的动力,就是说,这些学术上的变化没有跟中国的命运、中国国家的建设、中国民族国家边疆的建设联系起来,中国人当时没有自觉地意识到这一领域的重要性,所以,这些学问还是少数人的书斋学问,好像象牙塔里的“绝学”,并没有成为整个国家共同关心的问题,这与日本是不一样的。

可是,这个情况在陈寅恪所活跃的二三十年代——中国学术在整个一百年现代学术中最黄金的时代——发生了巨大的变化。

二、1920-1930年代的新发现与新方法

那么,第三个方面的变化是什么呢?就是“史料变多”。由于“历史变短”,很多原来信以为真的史料,被批判,不能用了。由于“空间变大”,原来汉族中国的文献不够用了。所以,人们眼中的史料,不再只是十三经、诸子、二十四史加上《通鉴》,甚至不仅是文集加上石刻了。这里,我们要强调一下20世纪20年代到30年代的新发现和新方法。20世纪20年代的中国学界,大概已经不再需要通过日本人来学习西洋的新东西。中国最早学习西方从很大程度上要靠日本人的翻译,因为日本人翻译得很快,所以中国人常常要借道日本去学西方。可是到了20年代,由于直接留学欧美的人越来越多,而且中国与西方的交往越来越多、越来越方便,所以,西方很多现代学术的方法、理论和研究的兴趣,中国人都已经知道和了解了。那个时代,欧洲的伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)、葛兰言(Marcel Granet,1884-1940)、马伯乐(Henri Maspero,1883-1945)、列维(Sylvain Iévi,1863-1935)、高本汉(Klas Bernhard Johannes Karlgren,1889-1978)都在学术创造力的鼎盛时期,而日本的白鸟库吉、内藤湖南、藤田丰八(1869-1928)、狩野直喜(1868-1947)、市村瓒次郎(1864-1947)、桑原骘藏(1871-1931)、池内宏(1878-1952)、和田清(1870-1963)、羽田亨(1882-1955)等等,也有着很强的学术影响力,所以,中国学者不能不感受到学术竞争的意味。

但是,现代中国学术在什么地方能够超越“东京”和“西京”呢?正巧是在那个时代,所谓中国的文史哲方面最重要的“几大发现”都开始发酵,这给中国学界提供了“预流”甚至“超越”国际学术的极好契机。

这几大发现,最早是王国维在1922年的《库书楼记》里面说的(15),不过,现在大家一般记得的,是1925年他在清华学校作的演讲《最近二三十年中中国发见之新学问》,这篇演讲里说的新发现,就是殷墟甲骨卜辞、敦煌与西域简牍、千佛洞藏经洞的六朝唐人文书、内阁大库书籍档案,不过,在后面这次讲演中,王国维还多讲了一个,就是“中国境内之古外族遗文”(16)。

这里说的“大发现”,第一个就是(殷商)甲骨文。大家知道殷商甲骨文是1900年前后(有人说是1899年)发现的。当时北京有个文人叫王懿荣,他生病了要买龙骨,结果在药店里买的龙骨上发现刻有字。因为他是一个古文字学家,所以他就很注意。然后他就托人多买这个东西,研究后断定这是一个比所谓的钟鼎文更早的文字。由于他的这一发现,之后安阳那一带发现的很多甲骨文都被收集起来,包括像写《老残游记》的刘鹗,包括后来的“甲骨四堂”,甲骨四堂是指中国近代四位研究甲骨文的著名学者:罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、董作宾(字彦堂)、郭沫若(字鼎堂),很多人都对它开始研究。但是,甲骨文虽然在1899年或者1900年就被发现了,但是,任何一个新发现都要进过一段时间的发酵,才能真正成为一个学术新资源,并不是一个发现一出现就成为学术新资源的(17)。

第二个大发现是“敦煌藏经洞”,就是那个倒霉的王道士有一天坐在那儿无意中敲了一下后面的墙,发现墙是空的,于是他把它打开了,发现一个洞,现在我们管它叫藏经洞,里面大概有将近四万卷文书,是在公元1000年前后藏进去的。这些文书的历史长达七八个世纪,有各种珍贵的中古手抄本,包括各种各样的文献,这些文献由于王道士贪财,最早到处贩卖,这里卖一卷那里卖一卷,结果被英籍犹太人斯坦因用极低廉的价钱——现在在我们看来连一卷都买不到的银子——抄走了将近一万卷,这一万卷现藏大英博物馆。紧接着斯坦因来的就是法国人伯希和,伯希和是一个世界顶尖的东方学家,他也同样抄走了差不多一万卷。后来,日本人俄国人都大量地来抢,瓜分得差不多的时候,中国人才如梦方醒,派大员到藏经洞来把剩下的带回北京,扫扫残渣,大概也有八九千卷,最后剩下的都是比较零散的。这么多的敦煌文献,是20世纪初一个巨大的发现。

第三个大发现是“明清大内档案”。明清大内档案过去藏在包括像内阁大库这样一些地方,那时候有人觉得,这是废物,要烧掉,也有人觉得,明清大内档案是废纸,要处理。据王国维说,一共十五万斤,装了九千个麻袋。可是,当时有人很聪明,比如罗振玉,他想,这里面会不会有重要史料,也有人很细心,比如李盛铎,他想,会不会有一两页宋版书夹在里面,如果把它买下来,里面只要有一页宋版书,其价格就远远超过这么多麻袋废纸了。可是,花了四千大洋买来以后,既没有时间,也没有人很好地整理和很好地研究(18)。但这时有两个学者,也就是所谓的“史学二陈”,陈垣和陈寅恪,他们知道之后,都跟傅斯年商量,坚决要把这批东西买回来,他们说,如果不买回来,将来这些东西流落在外国,被外国人拿去研究,就是中国人的巨大耻辱(19)。结果就花了很少的钱把这些东西都买了回来,然后请了几个人,其中包括一位后来在四川大学非常著名的教授徐中舒去整理。整理了很久之后,终于从里面整理出了很多非常珍贵的明清史料,后来编成明清史料很多本。

第四个大发现,就是在现今西北甘肃的居延发现了汉简。这批竹简是当时汉代戍边的一些重要军事驻地和屯田的地方留下来的一些文书,涉及内容十分丰富。那个地方,用今天的话说是“胡汉之间”,可是传统史料大多集中在上层政治、人物和事件上,这种地方这种层级的资料很少。但是,这些资料就是当时汉代的资料,大家知道,越往早资料越少,越往下资料也越少,而这些资料的发现,就给当时研究早期历史,尤其是汉晋时期西北军事、经济、政治、历史的人提供了很多新资料。

这就是所谓的“四大发现”。这“四大发现”同时在20年代到30年代开始发酵。为什么会发酵?其一,是经过了一段时间的研究;再者,是刚好与此时的新观念、新方法、新理论相结合;第三,东洋和西洋的学者的研究,也带来了刺激。所以,一下子就改变了中国文史学界的状况。很快,当时的中国学术界就出现了一片非常崭新的面貌。兹举几个当时清华学校最著名的学者为例。

第一,它使得中国人跟欧洲人和日本人一样,开始真正介入了“四裔研究”,即对周边的研究。像王国维研究辽金蒙元史,陈寅恪在刚刚回到中国的头几年所发表的文章中,除了佛教之外,也是有很多研究满蒙,比如“蒙古源流”的文章。第二,刺激了中国人开始重新探索上古史的源头。19世纪末20世纪初一个很重要的历史研究方向就是历史要缩短。历史缩短不等于“虚无主义”,由于甲骨卜辞的发现,殷商史便可以得到确证。王国维有一篇最著名的学术文章叫《殷墟卜辞所见先公先王考》,这篇文章的手稿笔者曾经在日本见过(20),你可以发现,王国维在写这篇考证文章的时候,其实考虑了很多的理论问题。他使得人们重新开始考证中国文化和历史的源头。此外还有考古学家李济,他组织了很大规模的现代考古发掘,对于中国的历史、民族的源头进行研究,开始在被“西来说”和“疑古说”解构的历史基础上,重建中国文化与历史的自生系谱。第三,就是在旧领域中用新方法。比如赵元任对于语言学的新研究。语言学在清乾嘉时代是非常流行的领域,但是,因为赵元任是哈佛大学留学回来的,他运用了很多新方法,包括录音,包括研究方言语音的音调、音高、音值。此外,也包括其他一些学者对摩尼教、景教、祆教等外来宗教的研究,对佛教、道教进行的研究,都从那时候开始的。

归纳起来,20年代到30年代出现的新的学术取向有三个:第一个是充分重视新发现、新资料的运用;第二个是突破传统中国历史的空间,寻找中国四裔各种殊族和异文,也就是陈寅恪说的“异族之史,殊方之文”,从周边来重新研究中国;第三个是中学与西学的汇通,就是把中国传统学问和西方理论方法,自觉地结合起来,形成新的研究途径。当时,陈寅恪曾经总结过三句话,这三句话虽然是说王国维,但也归纳了当时学术的新方向,第一句话是“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”,也就是用地下考古发现的各种实物跟现在传世文献上的文字材料来相互证明;第二个是“取异族之故书与吾国之旧籍互相补正”,就是外族的文献跟中国的史书互补,像研究辽、金、元、西北史地就要通过这个方法;第三个是“取外来之观念与固有之材料互相参证”,就是用外来的新观念、新理论跟我们中国本身所有的材料来互相证明,这样可以在旧话题中开出新思路(21)。

这时有很多新的学术方法。第一,科学的考古发掘。考古学与地质学、生物学有很密切的关系,考古学分析地层、年代,都非常的接近自然科学。第二个,外语工具。想了解外国的古书、外国的东西,必须要有各种语言知识。据说陈寅恪能懂十几国的外文,这个可能有点夸张,因为他学的很多文字是不能够用来讲的,而是用来看的,比如说吐火罗文没法讲,佉卢文也没法讲,梵文其实现在也没人讲了,他学过的真正还活着的语言,大概就是藏文、满文、印地语等等,但他是因为要研究历史,必须要有多种语言,包括死语言。这是第二个新手段。还有第三个新的手段,就是必须懂得比较,因为研究中国的儒家,就得知道儒家是什么,必须有佛教、道教,甚至摩尼教、祆教、景教,这样才能知道什么是儒家的特点。一个最简单的道理,如果从一出生,你周边一个人都没有,你是孤零零的一个人,像孙悟空一样从石头里蹦出来的,你从来没有见过人,你都不知道你是人;你只有见到另外一个人,才会知道你是长还是短,美还是丑。

所以,19世纪末到20世纪30年代,中国学术实际上发生了翻天覆地的变化,这个时候,西洋的东方学在中国已经耳熟能详,东洋的东洋学也已经被中国学界认识,国际学术潮流已经影响进来。而刚好新资料的发现,也在这个时候开始发酵,加上中国当时的大学开始成熟,并且形成自己学术上的新旧交融。应该说,从20年代到30年代是中国学术最重要的一段时间。正因为这样,才会出现两个现在仍然热门而且被记忆的研究机构;一个是清华学校研究院,只有四个导师,一个主任加一个讲师,竟然能够影响如此深远;第二个是至今还在台湾的历史语言研究所,为什么叫“历史语言研究所”?这是因为那时的研究趋势,是必须既懂得历史又懂得语言。

三、预流:从当时国际学术潮流看陈寅恪

陈寅恪当年给陈垣《敦煌劫余录》写序的时候,曾经讲过,学术必须要有新材料和新问题,用新材料来研究新问题,这就是这个时代学术的新潮流。做学术的人,如果能进入这个潮流,叫做预流;如果不会用新材料,不会研究新问题,叫不入流(22)。这段话很多人都是知道的,那么,陈寅恪自己是怎样的?让我们从国际历史新潮流这个角度来看陈寅恪。

1923年,34岁的陈寅恪还在德国,他从德国给他妹妹写了一封信,这封信后来在中国发表,叫做《与妹书》,这是陈寅恪当教授前唯一发表的一篇论文。如果现在有这样一个人,连助教都当不上,可是,当时的清华学校能够请他当教授。在信里面,陈寅恪让妹妹帮他买佛教的《大藏经》,说我现在需要的太多了,如果回国,除了佛教藏经之外,“其他零星字典及西洋类书百种而已,若不得之,则不能求学”。从这信里可以看出,他有回国以后研究的一套计划(23)。他在信里说,你如果想超过乾嘉诸老,超越清朝的那些学者,超越前代的学术,一定要用西洋语言科学之法,为中藏文比较之学。陈寅恪曾在哈佛大学跟一位老师学梵文。在这七八年的时间里,他其实受欧洲的中国研究和东方研究影响非常深,他知道,无论是西方还是日本,当时对于中国研究,其实主要兴趣、最新成果,都出现在周边的四裔之学和各种宗教问题上,所以,他觉得他回国的时候,恐怕还是要做这样的一些学问。否则,无以跟西人较短论长。这是我们一定要注意的,尽管他那时只有34岁,但是他的学术取径很高。我们很多人觉得,做学术只是做个一定的形式,为什么要爬那么高,这就像朱熹讽刺的那样,有的人泰山不肯爬,爬了小土坡,就以为“一览众山小”了。可是,陈寅恪在日本学习过,在欧美学习的时间更长,他知道国际学术界有这样一个潮流。他一定要预流,而且在预流的时候,同西洋人东洋人竞争,到底谁能够有解释中国的权力,谁能够真正地理解和解释中国。这是陈寅恪很高远的一个想法。

那是二三十年代中国大多数重要学者的普遍心理,一方面我们要跟上时代,预世界之潮流,另一方面我们也要争一日之短长。用比喻的话来讲,叫做玩儿得不好是“班门弄斧”,可是玩儿得好就叫“入室操戈”,能够斩将擒王。用抽象的话说,就是学术上的民族主义和学术上的世界主义,其实在每一个人心中都是彼此交战的。这两者都支持着他要做到一流。所以,陈寅恪从1926年回到中国,到了清华大学以后,就开始按照原来的计划进行。陈寅恪早年,也就是从1927年发表文章到1933、1934年这大概六七年的时间里,他的学术方向和西洋、东洋的新学术潮流是基本一致的。他到清华研究院开课时,讲佛经翻译文学,讲西人之东方学目录学,也就是西方人关于东方学术研究的目录。他也开古代碑志也就是古代碑刻文献即与异族有关系的碑志的研究,摩尼教经典和回纥文译本的研究,蒙古满族文字书籍碑志和历史有关问题的研究等等这样一些课程。他最早发表的文章,也是运用他在美国和欧洲学到的藏文、梵文、满文、蒙古文等一些语言与历史知识所做的研究。在陈寅恪去世很久以后,季羡林先生曾经整理陈寅恪先生留下的若干本笔记本,其中有十几种语文学习资料。季先生将其分门别类,有藏文、蒙文、回纥文、突厥文、吐火罗文、西夏文、朝鲜文、满文、印地文和梵文。他学习过很多文字,这是他当年的一个计划,这计划就是“入室操戈”,在欧洲人和日本人熟悉的领域里,你我较长论短,争一日之短长,这就需要站在世界学术最前沿,这是陈寅恪当时一个重要的想法。他回国后,最早写出来的几篇文章,包括《吐蕃彝泰赞普名号年代考》、《灵州宁夏榆林三城译名考》、《障所知论与蒙古源流》、《蒙古源流作者世系考》,大体都是集中在这一领域的。

不过,话说回来,虽然这个时候陈寅恪关注的是“殊族之史,异域之文”,与东洋、西洋的学术很接近,但我们也要看到,他并不完全和东洋西洋学者一样,而是在同样的领域内有不一样的关怀。我们看两个例子。

第一个例子,是他写的《莲花色尼出家因缘跋》。看起来这只是一个佛教经典中的故事源流问题,但他却从这个故事里面,引申出有关中国传统伦理和社会制度的大话题。他说,“莲花色尼与其所生之女共嫁于其所生之子”的故事,与中国伦理尖锐冲突,所以,“佛法之入中国,其教义中实有与此土社会组织及传统观念相冲突者”,他还联系到中古中国最重要的,从东晋慧远以来,到初唐二百多年间,有关“沙门拜君王”与否的争论,指出,这则因缘故事不仅涉及到了传统伦理中最重要的君臣、父子二伦,而且渲染“男女性交诸要义”,还涉及了夫妻关系。陈寅恪认为,中国文化的要义在于三纲六纪,不管他的看法是不是保守,但从历史上看,“君臣、父子、夫妇”三纲,确实是中国很重要的政治和伦理基础,佛教这个故事,等于是整个儿地挑战了“神州传统道德”,虽然最初也有高僧大德在君臣父子方面维护佛教原初教义,但是在男女性交这种问题上却只能沉默,这说明,“橘迁地而变为枳,吾民族同化之力可谓大矣”(24)。这样一来,这个小小的故事,就呈现了整个中外文化交流、冲突的大问题。后来日本学者中村元也曾举了两个例子,说明在性与男女问题上,传统中国伦理对佛教确实有很大的遏制和压抑。

第二个例子,是1927年陈寅恪回国以后,最早发表的文章之一《大乘稻芊经随听疏跋》(25)。看起来,好像这只是在介绍一份敦煌发现的佛教文献和他的作者,也就是法成。法成这个名字,在汉文佛教文献中从来没有记载,但是陈寅恪在敦煌文书,包括藏文和汉文的各种佛教文献中,看到不少次。那么,他是什么人呢?原来他不是汉族佛教徒,而是一个吐蕃僧人。“知其人为吐蕃沙门,生当唐文宗大和之世,译经于沙州、甘州。”陈寅恪从北京藏文《续藏》的藏、满、汉、蒙四体目录中,发现有一份《深微宗旨确释广大疏》,作者是“震旦律师温个”,译者是“答哩麻悉谛”。原来,《深微宗旨确释广大疏》就是《解深密经》注疏的藏文译本,“温个”就是西明寺圆测,鼎鼎大名的唯识学大师;“答哩麻悉谛”从蒙文找到梵文,从梵文推到藏文,原来就是“法成”的意译。陈寅恪这篇跋文只有不到三页纸,那么,这个研究有什么重大意义呢?

要知道,1950年代国际东方学界的一个重大学术成就,是1952年法国戴密微(Paul Demiéville)《吐蕃僧诤记》出版,他从敦煌文书(P4646)发现印度佛教莲花戒与中国禅宗摩诃衍在吐蕃的冲突,以及影响到吐蕃信仰世界的形成,这个问题开启了大唐与吐蕃佛教关系史的话题。后来1956年,意大利的图齐(Giuseppe Tucci)从藏文文献中印证这一大发现;1960年代到1970年代,日本学者山口瑞凤、上山大峻、今枝由郎,特别是今枝由郎又在敦煌藏文文书(tib828)中发现新证据,从而搞清了大唐与吐蕃文化交流史上一个重大事件,这让我们知道,敦煌文书中的汉文和藏文资料,在涉及吐蕃与大唐方面意义很重要,它可以让我们深入了解:(1)有关汉藏早期佛教交流,(2)敦煌汉藏文书的互相对译,(3)各种语言知识的交互使用,(4)重新审视佛教史甚至历史上的隐与显。这些重要的问题、方法和思路,都可以追溯到1927年陈寅恪这篇短短的文章。陈寅恪文章中郑重地说:“(法)成公之于吐蕃,亦犹慈恩之于震旦。”为什么?因为陈寅恪这篇短短的文章,发掘出一个大唐与吐蕃交流史上的重要人物,和大唐与天竺交流史上的玄奘一样,然而一个天下知名,一个默默无闻,可从佛教史上看,他们“同为沟通东西学术,一代文化所托命之人”。

但1933年以后,陈寅恪的学术开始转向,他不再做这些东西,个中原因很复杂。从客观上来说,这是因为在中国做这些领域的研究,资料不如外国人方便。比如说,我们到美国去,到欧洲去,到日本去,你会发现他们的资料条件比我们的好太多了。同样是研究中国的东西,他们收集的资料,他们图书馆的便捷程度比我们好很多,而且全世界的研究资料他们都买得到。最近,笔者看到刘经富在《文史》2012年第2期上发表的陈寅恪未刊书信,陈寅恪当时要求傅斯年拨款买各种各样的洋书,还说,如果没有这些书,就无法超越东洋人和西洋人。可是,中国的图书馆不具备这样的条件。笔者在清华大学工作过很久,曾经很仔细地在老图书馆搜寻陈寅恪这批人当年的研究。我们应该发现,他们当年的条件比我们现在还是好得多了,据说,陈寅恪还没回中国,清华大学就已经寄给他四千大洋,那时四千大洋是不得了的。有报道说,当时一个工人一个月薪水是两个大洋,也就是2000个工人一个月的薪水。给了他这么多钱买书,而且买了书就给了他用。笔者到清华老图书馆去看,发现很多书确实是他们自己买的,用完了才还给图书馆,书上都有他们的签名。但还是不够,图书资料的缺乏可能是陈寅恪改变学术研究方向的原因之一。而原因之二呢,是陈寅恪认为,中国必须在自己最擅长的领域作出自己的贡献,中古史,尤其传统领域内的中古史,特别是外国人所不擅长的,而这些政治、制度、民族问题,恰恰又是中古史的关键。特别是第三,他认为在中国民族危亡的时候,他一定要研究中国自己的学问,创造出解释中国历史的学术体系来。因此在那个时候,他很快转向了中国史尤其是中古史的研究。

那么,陈寅恪研究中古史的时候,是不是就回到中国传统的学术思路了呢?其实也不是的,在那个时代,谁要想彻底地回到传统思路和方法,研究是不可能好的。令人感到非常奇怪的是,一直到现在,很多人认为陈寅恪是考据学家,他最擅于用文献。其实不然,第一,陈寅恪理论思考能力非常强。第二,想象力其实很丰富,史料常常在他手里面是为他的思想与方法充当证据的。陈寅恪在研究中古历史的时候,他有一套非常完整的框架和几个重要的支点。

第一个,种族。汉族中国的最后形成是在宋代,那时才有了一个完整的、同一性的汉族。在这之前,是很多种族相互交错,我们常用“五胡乱华”来讲西晋末年的那场动乱,到东晋以后及南北朝甚至隋唐,北边就是异族,比如说鲜卑、突厥等等,各种各样民族在北方,像走马灯一样地你方唱罢我登场。所以,学术界有一个说法:中古时期最重要的历史现象之一,就是北方各种民族交融,而南方蛮族也逐渐纳入“中国”之中,使得中国疆域向北向南向西拓展了很多。可是,人们一般都会注意北方,陈寅恪论胡汉问题,也常常讨论北方,但他比很多人更注意南方。他在1944年写的《魏书司马睿传江东民族释证及推论》的上篇《释证》中,就详细地讨论了貉子、巴、蜀、蛮、獠、谿、俚、楚、越(26)。南方与北方,各种种族的融入,使得种族有一个大的更新,但是也有了新的杂糅。一直到唐朝,大家都知道唐朝皇室李家,其实血统也不是很纯正。所以注意种族问题,包括种族的融合、冲突,特别是种族的文化交流,是中古史的一个重要框架,正如陈寅恪在《隋唐制度渊源略论稿》中说的:“全部北朝史中,凡关于胡汉之问题,实一胡化汉化之问题,而非胡种汉种之问题。”(27)

第二个是宗教,中古是中国宗教非常复杂的一个时期。大家知道,一个国家意识形态一旦一统化了,它就会变得很僵化。在汉代独尊儒术之后,思想开始发生一种凝固状态。但是,中古时期的佛教、道教、祆教、景教、摩尼教,各种各样的宗教传入中国,使得中国思想世界重新洗牌。所以到宋代,才能重新熔铸一个中国的文化和信仰世界。所以,中古史里面,宗教是一个重要的东西。陈寅恪发表的很多有关天师道与滨海地区关系、佛教学说的格义、合本子注,以及唐代宗教与政治的论文,影响深远,大家耳熟能详,这里就不再举例了。

第三个是家族和地域。为什么家族很重要?因为中古是一个贵族、世家大族时代,各种不同的家族在当时起了很大的作用。人们通常讲,唐代以前是中古,宋代以后是近世,为什么前面是中古呢?因为前面是贵族社会,而近世是平民社会,这是很不同的,所以在中古,家族尤其是世家大族非常重要。东晋有一句话是“王与马,共天下”,就是王家和司马家共有天下,说明这个世家的力量大得不得了。关于这一点,田余庆先生《东晋门阀制度》的研究相当深入。至于地域的重要性,这是与家族有关的。因为当时中国还没有形成一个高度同一性的文明体,不同的区域有不同的文化,各种世家大族在各个区域有着重要的力量。不同的种族,不同的文化,不同的经济状况,当然会互相有影响,但也相对独立。所以,陈寅恪在《隋唐制度渊源略论稿》中反复提到,当汉代学校制度和博士传授衰落之后,“学术中心移于家族,而家族复限于地域。故汉魏南北朝之学术、宗教,皆与家族地域两点不可分离”(28)。不光是“学术”,宗教也一样,比如研究道教,陈寅恪就特别注意到道教与滨海地区的关系,一下子就把问题提出来了,因为过去受到中原中心历史观的影响,一般都囫囵地讨论,而且道教史又受到五斗米、太平道的暗示,总是注意汉中、蜀地和北方。

因此陈寅恪研究中古,和过去的人很不一样的。他有一整套理论,所以,陈寅恪不是一个只会考证的学者,而是非常强的理论思考的人。兹再举两例:

一个例子是清代学者赵翼,他的《廿二史札记》曾经有一篇“江左世族无功臣”,讲东晋南渡,很多人流亡到了南方,可是,世家大族里边没有会打仗的,所以一直没有功臣。他这话讲了一点意思,可是没有讲完。到了陈寅恪手里,他也看到了这一点,但是分析得更深入。在《魏书司马睿传江东民族释证及推论》的下篇《推论》中,陈寅恪一开始就讲,赵翼讲的这条,实际上暗示了南朝社会史、政治史的问题。可惜作为清朝的史学家,“赵氏未能阐发其意,即江左历朝皇室及武装统治之阶级转移延边之倾向是也”(29)。由于南方出现一些靠武装力量起家的功臣,逐渐取代了原来的氏族大家,取代了原来的贵族,便成为新的统治阶级。大家知道宋齐梁陈,从刘家、萧家到后来的各种皇族,都是从掌握武装力量起来的,然后不断地把贵族社会冲淡稀释。于是到了唐代,才使得世袭的贵族门阀社会得以瓦解,原来等级森严的贵族世家,逐渐被科举入仕的平民阶级所代替。可见,一个传统历史学家与一个现代历史学家,对同一个问题的看法是不一样的。

第二个例子。传说钱钟书先生曾讽刺陈寅恪先生,说考证杨贵妃到皇宫是不是处女,很没有意义。这个问题如果真的像钱钟书讲的那样,确实是无聊。问题是,钱先生是文学家,可能不了解陈寅恪的想法。陈寅恪是说,这里面涉及两个问题:第一个是唐代的李家是不是有胡人血统;第二,如果他有胡人血统,他的汉族的伦理观就不会那么严格。所以,为什么唐高宗会娶他爹的妃子,武则天是当年当过唐太宗的惠妃的。唐玄宗可以把他儿媳妇抢过来,杨玉环是他儿子的媳妇。李氏唐朝没有那么严格的伦理,因为他受胡人传统影响。陈寅恪之所以要考证这个问题,实际上是讲,整个唐代是一个胡汉交融的时代。就像他在《李氏氏族之推测后记》中说的,这涉及如何理解唐王朝的鼎盛原因,正是因为李氏是汉族,可是他的兴起,却是“取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯”才实现的,这就涉及如何评价胡汉关系,理解中古李氏的大关键了(30)。正是因为这样,在1931年到1935年,他才会接连写下《李唐氏族之推测》、《李唐氏族之推测后记》、《二论李唐氏族问题》三篇文章,来郑重其事地讨论这个话题(31)。其实,还有一件事情也很类似,就是所谓皇太妃下嫁多尔衮——当然这是个传闻——到底是不是真的,虽然大家还有很多争论,但是,所谓下嫁多尔衮这样的事情,在满族入关之前和之后的一段时间内,是不是很大的一个问题?这也许涉及满族入关前的风俗和观念问题,所以涉及的背景是很大的(32)。

我们要理解陈寅恪先生,理解他很多的研究,就要知道他背后有重大的思考,而这思考也是现代西方带来的新理论、新观念带来的冲击。同时,他用这种结合了西方新思想、新理论、新思考的东西,加上中国固有的资料,来回应西方人的研究,这正是陈寅恪先生在学术史上非常伟大的意义。

四、什么是当时的国际潮流?

那么,什么是当时的国际潮流?20世纪二三十年代,国际学界,尤其是国际的东方学界,西洋人和东洋人对中国的影响太大了。大到什么程度了呢?晚清以来就有人说过,很多人视西方人为帝天,西方人讲的都对。像当时的法国学者伯希和,以及瑞典学者高本汉等欧洲汉学家的名字,已经被很多人都知道了。而且很多西洋人的研究兴趣,往往成了中国人的模版。很多外国人作的研究,常常是中国学者的启发资源,像钢和泰的《音译梵书与中国古音》,启发了汪荣宝的《歌戈鱼虞古音考》,好多外国的中国学问,却要由外国来评判,像马伯乐关于《切韵》的论述有错,还是高本汉先批评的,还有很多领域的研究,则是外国人开启的,像道教研究,是由日本学者开始,而在法国学者那里变大的。因此,在这个时候,中国学术界就面临一个很严峻的问题:中国学术界还有没有自己的位置?中国的解释是靠中国人做还是靠外国人做?当时很多中国学者在面对国际潮流的冲击下,要么拜倒在洋人的脚下,要么就闭目塞听。但是呢,就是有这样一批非常有智慧,有学识的人,与西方人争东方学之正统的。我们用通俗的说法就是“学战”。兹举三个人为例:

第一个是陈垣。陈垣说过好多次,说我们再不做好的研究,再不研究新发现的资料,将来学术的中心不是欧洲的西京(就是巴黎),就是日本的东京(京都)(33)。第二个是傅斯年,他的说法就更加明确。在1928年,他创建历史语言研究所的时候,写了一篇很长的文章叫《历史语言研究所工作旨趣》,就是讨论历史语言研究所要干些什么,文章最后一段说要争东方学之正统在中国。所以,当时的国际潮流一方面我们要进去,另一方面我们要出来跟他对抗。这比一比,没有打仗的意思,而是和平的和学术的竞争(34)。再一个例子是丁文江,丁文江是一个很有名的科学家,他在人文学这一方面也有很杰出的成就。1930年,丁文江在《中国社会和政治评论》(The Chinese Social and Political Science Review)杂志上发表了一篇文章,专门批评法国的葛兰言。他说,葛兰言写的《中国上古文明论》几乎不值得一读。当然,这个批评有点过激。

陈寅恪也同样是欲与东洋西洋争高下的中国学者,他在国际亚洲学领域要入室操戈,所以,也对东洋西洋学术,能采取平等态度进行批评,绝不是跟风或仰视的。兹举三个例子。

第一个,对欧洲的中国学研究者,他曾经评价过德国学者福兰阁(Otto Frank)。福兰阁写过五卷本《中国通史》,曾经当过汉堡东亚语言历史研究所所长、德国学者联盟主席、柏林普鲁士科学院院士,那时正是他的事业巅峰。可是,1936年的陈寅恪却对他不以为然,说,此公在今日德国情形之下,固然是正统学人,但若仅就其研究中国学成绩来给他奖金,则我担心会影响外界,误会吾辈学术的趋向及标准(35)。意思是说,如果我们把奖给了他,我们会遭到两种怀疑,一种怀疑是因为他是外国人,我们就特别表彰他,或者说是我们好像崇洋媚外,要跟着外国人跑;另外一方面,如果要给他这个奖,有可能让人家怀疑中央研究院的研究趋向是要趋向西洋。陈寅恪讲,如果用中国学者同样的标准来衡量洋人,衡量福兰阁,他不够格。这让笔者觉得,我们今天应当很惭愧,客观地说,如今的西洋和东洋研究中国的学者,如果以中国学者的标准衡量,恐怕各有长短,可是确实现在还有晚清民初那时候“视西人若帝天”的风气,很多人都被我们看作大师、权威,这是因为我们没有陈寅恪先生那种把大家放在同一个尺子上较长论短的气度。这是一个例子。

第二个例子,是前文提到的白鸟库吉。白鸟库吉是日本新亚洲学的代表,他在东京大学是最高的学术权威,应该说是当时日本头号东方学家。日本是分成关东和关西两个学派的,以东京大学白鸟库吉为领袖,他后面有一大批人,他的学生不计其数,他开创了日本东方学的新方向。他最擅长的就是契丹、蒙古、满洲史,但是,在陈寅恪看来,白鸟库吉对契丹史的看法,基本上是受西洋东方学的影响而来的,他依据的材料和解释,如果按时代进步的角度来看已经过时了,而且错误很多。他说,目前日本人对于这几个方面并没有专门权威,不过随西人之后稍采中国材料补之而已(36)。

第三个例子,是大家可能不太注意的《刘复愚遗文中年月及其不祀祖问题》一文,在这篇文章里陈寅恪指出,一个外来的伊斯兰教徒为什么姓刘,这绝不是像藤田丰八、桑原骘藏讲的,或者是对音的缘故,或者是南汉刘氏对广州蕃商的赐姓,而是“刘与李,俱汉唐两朝之国姓,外国之改华姓者,往往喜采用之”,而这个问题的背后,可以看到外来异族,既“家世无九品之官,四海无强大之亲”,但父子都可以通过儒学当到中书舍人、礼部尚书,并且维系着他们自己“不祭祀先祖”的传统,这就是为什么他们会“籍贯纷歧,而俱贾胡侨寄之地”的原因,这样一来,问题就深入得多也大得多了(37)。

这些例子,实际隐含的就是学术的民族自信和学术的世界潮流的内容,它在陈寅恪心里是非常统一地融合在一起的,从1920年代到1930年代,这是当时中国学术界最好的一批学者的共识,就是我们和西方的和东方的学者要有共同的研究潮流,但是,我们又要和他们在同一起跑线上,用同样的尺度来衡量。当然,我们需要说明一点,陈寅恪不是仅仅对外国人那么苛刻,他对本国人也是很严格的,他给冯友兰的《中国哲学史》写过审查报告,很多人以为陈寅恪是高度赞扬了冯友兰,其实你仔细看,或许他是皮里阳秋,对冯书委婉地提出了批评呢(38)。笔者曾经在清华大学图书馆的阁楼上发现很多早年清华的本科毕业论文,其中有些是陈寅恪改过的。一般来说,陈寅恪给学生的分数都不高,而且改得非常严厉,甚至有些地方会说,你这个地方没有看过什么书,希望重作(39)。

结语:回到现代学术史中理解陈寅恪

所以说,陈寅恪代表了20世纪二三十年代这个中国学术的重要时期里,一些知识分子的心理状态,就是学术的国际化和学术的民族性始终是在他心里交战的。也就是说,他不仅在思想上在精神上要求“自由之思想,独立之精神”,同样在学术上,他也是要“自由之思想,独立之精神”。从学术史的角度来看陈寅恪,他代表了二三十年代中国最顶尖的那批学者做学问的态度和做学问的追求,这一点是值得我们所有愿意做学问的人努力和学习的。

①季羡林《序》,撰于1990年,见王永兴编:《纪念陈寅恪先生百年诞辰学术论文集》卷首,南昌:江西教育出版社,1994年。

②关于陈寅恪生平,参看蒋天枢:《陈寅恪先生编年事辑(增补本)》,上海:上海古籍出版社,1997年;卞僧慧:《陈寅恪先生年谱长编(初稿)》,北京:中华书局,2010年。

③陈寅恪:《北大学院己巳级史学毕业生赠言》,载《陈寅恪集·诗集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2002年,第19页。以下引用陈寅恪诗文,皆出自该版本,恕不一一注明。

④陈寅恪:《吾国学术之现状及清华之职责》,《金明馆丛稿二编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2002年,第361-363页。

⑤陈寅恪:《清华大学王观堂先生纪念碑铭》,《金明馆丛稿二编》,第246页。

⑥这一事最先见于陆键东《陈寅恪的最后二十年》(北京:生活·读书·新知三联书店,1997年)。

⑦参看王汎森有关章太炎和“古史辨”的著作:《章太炎的思想》(台北:联经出版事业公司,1985年)、《古史辨运动的兴起:一个思想史的分析》(台北:允晨文化出版公司,1987年)。

⑧[日]白鸟库吉:《檀君考》,《白鸟库吉全集》第3卷,东京:岩波书店,1970年,第1—14页;[日]今西龙:《檀君考》,《朝鲜古史の研究》,东京:国书刊行会,1970年。

⑨胡适在1921年1月28日的《自述古史观书》中就说:“大概我的古史观是:现在先把古史缩短二三千年,从《诗》三百篇做起。将来等到金石学、考古学发达,上了科学轨道以后,然后用地底下发掘出来的史料,慢慢地拉长东周以前。”(《古史辨》第1册,上海:上海古籍出版社,1981年,第22页)

⑩参看[英]麦克斯·缪勒:《宗教学导论》,陈观胜、李培茱译,上海:上海人民出版社,2010年,“序言”第2页。

(11)笔者所见较好的有关沙畹的学术评介,是日本学者池田温撰写的,载高田时雄编《东洋学の系谱(欧米篇)》(东京:大修馆书店,1996年,第104—113页)。近年来,张广达先生对沙畹作了中文世界迄今为止最详细和最深入的研究,见李丹婕对张广达先生的访谈,载《东方早报·上海书评》2015年2月25日。

(12)《福泽谕吉全集》第16卷,东京:岩波书店,1959年,第204—207页。

(13)沈曾植:《与罗振玉书》,许全胜:《沈曾植年谱长编》,北京:中华书局,2007年,第395、401页。

(14)陈寅恪:《朱延丰突厥通考序》,《寒柳堂集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2002年,第162页。

(15)王国维《库书楼记》:“光宣之间,我中国新出之史料凡四,一曰殷墟甲骨,二曰汉晋之简牍,三曰六朝及有唐之卷轴,而内阁大库之元明及国朝文书实居其四。”见王国维:《观堂集林》卷二十三,《王国维遗书》第4册,上海:上海古籍书店影印商务印书馆1940年本,1983年,第34页。

(16)关于当时中国的各种新发现,最早还有一篇重要文献是1922年署名抗父的《最近二十年间中国旧学之进步》,载《东方杂志》第19卷第3号,第33—36页。这篇文章有人怀疑是王国维自己写的,也有人说是樊少泉(别号抗父)写的。此外,有关当事的新发现,还可以看两篇较晚的文献,一是李济《关于中国古代史的新史料和新问题》(李济在武汉大学的演讲,丝倩记录),载《珞珈月刊》第1卷第1期(1933),第24—28页;1938年,胡适参加苏黎世国际历史学大会的英文论文《近年来所发现有关中国历史的新资料》(“Recently Discovered Material for Chinese History”),此文近年来已经有郑群中译文,见《中国历史学评论》第4辑,上海:上海古籍出版社,2014年,第50—54页。

(17)在甲骨卜辞发现之后,这些史料对于中国史解读产生关键影响的研究,要到1916年王国维《殷墟卜辞中所见先公先王考》才出现。这就是为什么《先公先王考》一文被认为是典范的原因。

(18)不过,当时还是公布了一些重要史料。据王国维说,1922年,罗振玉等人已经发现了类似《洪文襄揭帖及高丽国王贡物表》等重要史料,他本人也意识到,这些史料将与《流沙坠简》、《鸣沙石室古佚书》一样重要,见前引《库书楼记》,《观堂集林》卷二十三,《王国维遗书》第4册,第36页。

(19)陈寅恪的《致傅斯年》第二至十通(1928-1929)均与此有关,见《陈寅恪集·书信集》,第19—29页。其中,第六通中说,如果这批档案不买下来,被洋人买走,使得“国史之责托于洋人,以旧式感情言之,国之耻也”(第24页)。

(20)参看葛兆光:《日本所藏王国维殷虚卜辞中所见先公先王考手稿跋》,《九州学林》新一期,香港:香港城市大学出版社,2003年。

(21)陈寅恪:《王静安先生遗书序》,《金明馆丛稿二编》,第247页。

(22)陈寅恪:《陈垣敦煌劫余录序》,《金明馆丛稿二编》,第266页。

(23)陈寅恪:《与妹书》,见《陈寅恪集·书信集》,第1—2页;同时又收入《金明馆丛稿二编》,第355—356页。

(24)陈寅恪:《寒柳堂集》,第169—174页。特别是第174页:“支那佛教信徒,关于君臣父子观念,后虽同化,当其初期,未尝无高僧大德,不顾一切忌讳,公然出而辩护其教中无父无君之说者,独至男女性交诸要义,则此土自来佛教著述,大抵噤默不置一言……盖佛藏中学说之类是者,纵为笃信之教徒,以经神州传统道德所熏习之故,亦复不能奉受。”

(25)陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,第287—289页。

(26)陈寅恪:《魏书司马睿传江左民族之释证与推论》(上),《金明馆丛稿初编》,第78—105页。

(27)陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》二《礼仪》“附:都城建筑”,第79页。

(28)陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,《陈寅恪集》,第20、23页。

(29)陈寅恪:《魏书司马睿传江左民族之释证与推论》下《推论》,《金明馆丛稿初编》,第105页。

(30)陈寅恪:《李氏氏族之推测后记》,《金明馆丛稿二编》,第344页。

(31)三篇文章分别撰写于1931、1933、1935年,见《金明馆丛稿二编》,第320—324、325—343、346—352页。

(32)近来,蔡鸿生先生写了一篇《读莺莺传解读》,也认为“寅恪先生(从《莺莺传》)重构了崔张之恋的历史现场,剥开主角身上的伪装,让人看到婚宦、尊卑乃至胡汉关系交织的唐代风习”。

(33)陈垣的叹息,见郑天挺:《五十自述》,《天津文史资料选辑》第28辑,天津:天津人民出版社,1984年,第8页;曹伯言编:《胡适日记全编》1931年9月14日,合肥:安徽教育出版社,2001年,第6册,第152页。

(34)《傅斯年选集》,天津:天津人民出版社,1996年,第174页;参看傅乐成:《傅孟真先生年谱》,台北,传记文学社,1964年,第28—29页。

(35)陈寅恪《致傅斯年》第三十通(1936年),见《陈寅恪集·书信集》,第53页。

(36)陈寅恪《致陈述》:“盖日人当时受西洋东方学影响必然之结果,其所依据之原料、解释,已依时代学术进步发生问题,且日人于此数种语言尚无专门权威者,不过随西人之后稍采中国材料以补之而已。”见《陈寅恪集·书信集》,第183页。

(37)陈寅恪:《刘复愚遗文中年月及其不祀祖问题》,《金明馆丛稿初编》,第343—366页。

(38)对冯友兰《中国哲学史》,很多人以为陈寅恪《审查报告》对冯书的评价相当高,但笔者细读之下总有另一种感觉,他虽然处处在表彰冯书,比如开头两句就是“取材谨严,持论精确”,但表彰之余的议论背后,又暗寓另一层深意。首先是解释的系统,冯书自己声明是“就中国历史上各种学问中,将其可以与西洋所谓哲学名之者,选出而叙述之”,其实就有“格义”之嫌,而陈寅恪虽然承认这些学问“非经过解释及排比之程序,绝无哲学史可言”,但又背面傅粉地进一步申论:若这样一来,“著者有意无意之间,往往依其自身所遭际之时代,所居处之环境,所熏染之学说,以推测古人之意志。由此之故,今日之谈中国古代哲学者,大抵即谈其今日自身之哲学者也,所著之中国哲学史者,即其今日自身之哲学史者也”。接下来那一句“其言论愈有条理统系,则去古人学说之真相愈远”,真不知是表彰还是批评。其次是文献的运用,冯友兰虽然也相当关注文献年代的考订,但他基本上还是恪守旧说,孔是孔、墨是墨,按照习惯的以书系人、以人设章,把孔、墨、孟、老、惠施与公孙龙、庄子等等分作清晰的章节,但是,陈寅恪《报告》中关于伪材料与真材料的观点,儒家及诸子等经典皆非一时一人作品的看法,以及要用“纵贯之眼光,视为一种学术之丛书或一宗传灯之语录”的方法作考古式的研究,如果严格说来,是否对冯书也是另一种批评呢?再次,在关于下册的《审查报告》中,更有意无意地点出冯书是“取西洋哲学观念,以阐明紫阳之学,宜其成体系而多新解”,举了不少例子来指出冯书于佛教、道教及其对于新儒学之影响尚欠研究,“犹有未发之覆”之缺憾,似乎与胡适对冯友兰书的批评,有相通之处。

(39)参看葛兆光:《学术的意味——学习陈寅恪先生在清华大学毕业论文上的评语及批注》,《光明日报》2001年4月20日。

来源:《文史哲》2015年第5期

- 0000

- 0001

- 0000

- 0001

- 0000