周振鹤:中国历史上五大都城定位的政治地理背景

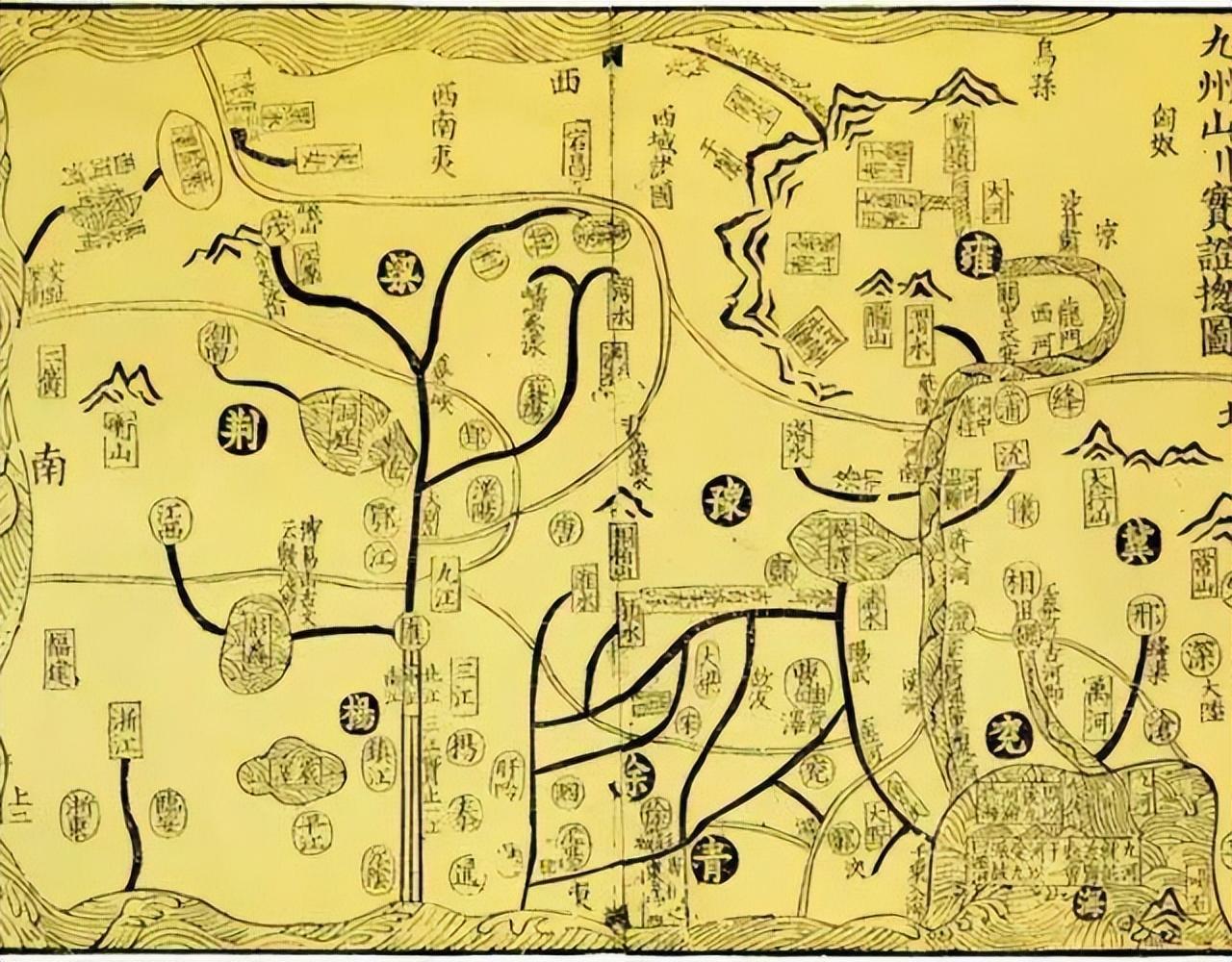

中国古代一统王朝与分裂时期以及近现代的首都,主要都设在现在五个城市或其附近,这五个城市即西安、洛阳、北京、南京与开封。当然还可以数上其他城市,但以这五个城市最为重要,其中又以前三个最为重要,其次是南京,开封只是一个过渡性的古都。如果从地理位置与历史发展而言,这五个城市可以分成两组:东西向的西安、洛阳与开封,南北向的北京与南京。这两组首都所占历史时期也正好明显地分开:前一组占据了前大半段历史,后一组则占据了后小半段历史。再仔细一点分析,每一组的定都过程及其变迁都出现往复徘徊现象。也就是说,在一段时期里同时存在两个地点都适宜建都的情况,难于有绝对的取舍,于是,首都经常在这两个地方来回搬迁,这种搬迁不但只发生于王朝变更之后,有时在一个朝代里也存在短时迁移或同时两都并建的情况。仔细点说,在从西周到唐代长达两千年的时间里,西安与洛阳都同时是适宜建都的地方,所以,首都在两地之间徘徊搬迁多次。从唐末到北宋二百年间,则是洛阳与开封的徘徊时期,这可以算作是一个短短的间奏曲。而大致从金朝到今则是从北京到南京的往复时期,这一时期也长达八百年,而且由于与当代相关联,更显其重要。对首都定位何以存在这样的变迁进行一些分析,或许能让我们理解其背后的政治地理因素。

从政治地理角度来看,适宜建都的地点一般有几个层次的考虑,其中有两个层次最为要紧:一是在全国领土范围内的地理区位;二是建都地点本身的地理环境,包括自然条件与人文基础。在第一层次中的考虑又分为两方面;一是选择全国的地理中心或是有利的控内御外的位置;二是与统治集团的发源地是否相近的原则。

当然从最简单最普通的思路而言,作为一国的政治中心应当位于国家的地理中心位置上,以便于对全国进行行政管理。《禹贡》的五服制与《周礼·职方》的九服制,都是从天下之中为原点扩展开来的。以地理中心为首都的思想可以说是最简单的思路,并不玄虚,无需将此一思想进行无端的拔高。唐代以前中国的政治经济重心在黄河流域,比较大范围的天下之中就在三河地区,从政治地理上来说就是所谓核心区。而从三河缩小到一个地点的天下之中则是洛阳。所以,从西周到唐代,都有在洛阳建都的事实或打算。

虽然王朝领土范围的中心位置是建都的理想位置,但有时却不一定是最合适的现实位置。因为除了理想以外,政治军事经济因素要起着实际的作用。为了王朝的长治久安,一方面要控制内部的敌对势力,另一方面要抵御外部的侵略行为。在这种考量下,首都就可能设在有所偏向的位置而不是地理中心。具体而言,在唐代以前,适合这一要求的是西安一带。西安所处的关中平原,对山东地区(即崤山以东黄河下游地区)而言是居高临下,起着明显的控制作用。而这一地区又有四塞之固的地理优势,即使控制不了东方,也能据险保守独立。洛阳则没有这个优势,万一四方叛乱,则难以保全国家政权。这是控内。而对于御外而言,由于唐朝以前,中原王朝的主要外敌威胁来自西北,对于强盛王朝而言,首都偏于西北有利抗敌自保。如西汉、隋、唐都是如此。到了宋以后的外患则来自正北或东北,所以,首都的定位也要受到影响而发生变迁。

另一个与地理中心有矛盾的因素是政治根据地——王朝时代称为龙兴之地。一般而言,统治集团都力图将首都定在与自己起家的政治根据地不远的地方,这个因素十分重要,周秦隋唐如此,辽金元清亦无不如此。甚至后梁的朱温,明太祖与明成祖(各选择不同地点),中华民国时期的南京国民政府,概莫能外。甚至连割据江东的孙吴政权也有“宁饮建业水,不食武昌鱼”的说法。

在以上因素之外,首都所在地的经济地理条件也有一定的重要性,虽然首都地区的粮食与其他用品可以从全国调配,但粮食供应却要有最基本的保证,于是都城所在地区要求有一块能生产粮食的平原。在以上所说的五大都城中,都有这一优势。与经济地理相关的则是交通条件,首都必须位于交通枢纽处,这样既有利于对全国的政治控制,同时又保证对首都的经济供应。

以上这些条件既互相补充,又互相制约,于是中国的都城,尤其是统一王朝时期,就会出现这样两种情况:一、很难有一个地方完全满足这些条件,既然如此,就会产生某一时期在两个地方徘徊建都的情况;二、在长达三千年时间里主要的都城实际上很少,唐以前只有西安、洛阳,开封只是一个补充。金以后至今主要就只有北京,南京只是一种权宜。以下让我们以历史事实来详细分析上述的结论。

周的先人为了向东开拓,其政治中心从关中西部不断向东迁移,到周文王终于定于丰,在今西安以西丰水西岸。这时的周还只是商王朝的一个诸侯国,随后的武王将政治中心迁到与丰隔水相望的镐。不久,武王伐纣,周取代商朝,统治了中原地区。当周武王君临天下的时候,镐京作为首都就显得过于偏西,洛阳一带处于中原地区之中心位置,有建都的优越地理条件。武王就有在洛阳建都的想法。《逸周书·度邑》讲的就是武王灭商后打算在伊洛一带建立都邑的事。《周书·洛诰》也载周公语曰:“予惟乙卯,朝至于洛师。我卜河朔黎水,我乃卜涧水东,瀍水西,惟洛食;我又卜瀍水东,亦惟洛食。伻来以图及献卜。”说明他在伊洛瀍涧地区建设了洛邑,成为与镐京并立的都城。后者是正式都城,号为宗周;前者是新都城,分为两城,一为王城,一为成周,含有陪都的意味。终西周之世,正式都城虽一直在镐京未迁,但成周始终是镇服东方敌对势力的重镇。

长安旧影

长安旧影

镐京始终不迁的原因有三,上面已经提到:一是关中自然条件好,粮食供应充足;二是离前敌较近,在国家强盛时有利于抵御,而且关中是四塞之地,有险可守;三是与周人之发源地相近,有政治上的后盾。但是,也有一个重要缺点,即在地理上不是全国中心,于行政治理不便,所以,到了东周王权衰落,抵御外敌力量削弱,就不得不将都城东迁王城,远离犬戎等西北民族的侵扰。洛阳处天下之中,不但于对全国行政管理十分有利,而且各地贡赋的调集,商贸上的往来也处于道里均衡的有利地位。但缺点是防守困难,中州平原是四战之地,伊洛小平原更无险可守。所谓东据成皋,西阻崤、渑,背倚大河,面向伊洛的形胜,只是主张建都洛阳的人的说词,真正打起仗来,就如张良所说:“虽有此固,其中小,不过数百里,田地薄,四面受敌,此非用武之国也。”如果王朝内部有敌对势力的叛乱,则洛阳的安全性不如西安。

洛阳旧影

洛阳旧影

所以,西安与洛阳两处对于定都而言,各有利弊,哪一个也不能说占了绝对优势。也正因为如此,唐以前统一王朝的都城的定位也就有了在西安与洛阳之间徘徊迁移的特点。秦始皇统一天下,建立了中国第一个中央集权王朝。秦人也一样从西边来,秦国的都城从西到雍,到栎阳,最后定于咸阳,就在今西安的西北面。秦国以此为基础,打败东方六国,自然也以此为统一天下以后的首都。秦虽然不以洛阳为陪都,但代之以秦始皇经常性地全国巡行活动。秦亡汉兴,仍然出现定都何处的问题,刘邦从东面而来,到了洛阳,定都于此达三四个月。这里既是天下之中,又离老家丰沛较近,他认为是合适的都城所在。后来接受娄敬、张良的建议,才西迁长安。娄、张两人认为关中可以控制全国形势,即山东叛乱而失去控制,靠着关中的险固与富饶,也可自我保全。所以建都于西安一带,优于洛阳。这个预测是正确的,后来汉初异姓诸侯之乱,景帝时吴楚七国之乱,起初虽然声势很大,但不过数月,即已彻底平定。秦国要对付的是东方六国的旧贵族的潜在危险,西汉初期要对付的是东方各诸侯的割据势力,以控内而言,建都关中是合理的选择。就御外的角度看,秦与西汉所面对的北面强敌是匈奴。首都建在关中有利于抗敌。秦代据之收复河套地区,又占河南地建设新秦中,深度地打击了匈奴势力。汉初虽然国力不强,只能以和亲政策与匈奴周旋,但汉武帝以后,国力强盛,以关中为基地而打击匈奴于西北,取得了压倒的优势,不但建设河西五郡,超越秦国疆域,而且开辟西域地区,将今天新疆内外部分地区纳入版图之中。这时的长安就不再过于西偏,而比过去靠近全国领土的中心了。武帝出击匈奴不但于汉代而且于整个中国历史都有很大的意义,与之可比者,只有唐太宗对突厥的抗拒,也是处在大致相同的地理条件下,所以取得很大的成功。因此,如果设想西汉隋唐建都于洛阳,则于匈奴突厥必定有鞭长莫及之感,且将时刻处于其威胁之下。故大致说来,若王朝进取则定都长安,若守成则定都洛阳。东汉国力远逊于西汉,于匈奴于羌均有力不能胜的难处,只能建都洛阳以自保。随后的西晋比东汉更弱,也只能定都洛阳。介于东汉与西晋之间的曹魏只有半壁江山,自然以洛阳为都城。而在两汉之际,短命的新朝王莽也徘徊两都之间,以长安为西都,而打算迁至东都洛阳未果。之后,连在位前后不过三年的更始帝刘玄也先都洛阳又迁长安。汉晋之际都城在洛阳与长安之间的奔波,显示出长安与洛阳在首都地位上的难以有绝对优势的态势。

隋代重新统一天下。经济文化重心依然在黄河流域,全国性的首都依然处在东西轴线上。隋代虽然建大兴城,定都于今西安地区。但视洛阳仍十分重要,隋炀帝以之为东京,此后实际上是两都并建,而且隋炀帝以居洛阳为常。唐代隋立,虽仍以长安为首都。但唐高宗后来移居洛阳,称为东都,又成两都并建态势。武则天称帝正式定都洛阳,长安倒成了陪都。唐中宗虽返都长安,但玄宗前期曾五次移居洛阳,后来才定居长安。这种情况不但可以总括为一句话,那就是:西安的地理偏向需要以洛阳的居中地位来补救。而且还说明洛阳将要取代长安的趋势。到唐末,昭宗终被朱温逼迫迁都洛阳,此后长安永远失去首都地位,只短暂做过后唐的陪都西京。从唐末以后,东西轴线上的首都轮替发生在洛阳与开封之间。

那么,难道中国之大,从西周到唐代两千年,就没有第三个可供选择之处,必得在西安与洛阳之间作取舍?的确如此。因为古代从整个统一王朝的疆域而言,主要部分是在黄河与长江流域。而且从有文字记载以来的历史一直到唐代,文化经济重心一直在黄河流域,这正是中国早期首都必选在黄河流域的基本原因,而在黄河流域最适宜建都的地方除西安洛阳之外,我们的确至今不能想出有第三处。除了以上已经讲过的原因外,由于建都的时间都很长,形成了另一个重要背景,那就是这两处人文因素积淀深厚,都从西周开始便是政治中心与陪都所在,朝纲典制衣冠威仪,积渐而下,其他地方都不能比拟。

西安、洛阳东西迁移幅度虽不小,而南北位移不出纬度一度,实际上,西安、洛阳与开封,几乎就在东西一条直线上,这或可以说是一条建都的东西轴线。元代大一统以前,除非偏安,除非其他特殊原因,统一王朝首都必定不可能定位于长江流域,也不可能定位于中原王朝边缘的北京一带。只能在长安与洛阳之间徘徊。勉强可作为第三个选择的则是开封。从唐末起开封就是真正的政治中心,原因不是别的,就是控制了唐政权的宣武军节度使朱温驻节于此。朱温之所以强迫唐昭宗迁都于洛阳,自然是便于控制。待后梁篡唐而立,就直接定都开封了。这是以自己的根据地作为首都的典型。当然还有另一个原因,是开封利用运河的漕运更加方便,于经济上有明显的好处。但是,由于洛阳长期以来是建都的理想所在,所以朱温定都开封并非一锤定音,接下来便是开封与洛阳的小徘徊期。朱温定都开封不过两年便西迁洛阳,四年后又还都开封。后唐灭梁以后,便迁都洛阳。后晋灭唐,两年后又定都开封,此后才延续至北宋不变。

魏晋南北朝分裂时期的都城建设开始有了离开长安、洛阳一线而发生南北位移的现象,这可以算是后来首都偏离东西轴线之滥觞。北朝仍然可以有建都长安、洛阳之可能,南朝则只能建都于长江流域了。而在长江流域只有三个城市——即三“陵”——有建都的可能,一是秣陵(后称金陵),二是江陵,三是广陵。

南京旧影

南京旧影

广陵即今扬州,只做过西汉诸侯国吴国之都城,气势不够。要到隋代南北运河建好之后,经济地位才大有提高。江陵居长江上游(以今而言是中游),离南方最富庶的江东(今称江南)地区过远,因此东汉末年,最适宜做半壁江山首都的地方,自然非秣陵,即今南京莫属。南京既在富庶地区之内,其地理环境又前据大江,南连重岭,凭高据深,形势独胜。自诸葛亮说“金陵,钟山龙蟠,石头虎踞,帝王之宅”以后,历代帝王更是认为南京是最合适做首都的地方之一。孙权改秣陵为建业,作为吴国都城前后达七十年之久(若除去其间两次短时迁都武昌[今湖北鄂城],也有六十年时间,比明朝与南京国民政府建都南京时间还长)。东晋起,又在由建业改名的建康建都,此后经南朝宋、齐、梁、陈四代不变(其间只有梁元帝都江陵两年,可忽略不计),总共作为以上六个朝代都城的时间达三百三十年之久,统治长江流域与珠江流域等地域广大的半壁江山。与此同时的今北京一带,由于地处中原边缘,长期以来还只是一个州郡级的首府而已。更早时期的北京一带也只做过燕国的都城,燕先只是西周的一个诸侯,后来只是战国的一个弱国。北京地处中原王朝的边缘,既不可能被选择为中原王朝的首都,也不可能作为占据北半个中国政权的都城。北京作为中原王朝的陪都以至首都,是边疆少数民族入主中原后逐渐形成的。

契丹族崛起东北,后建立契丹国,势力逐渐进入中原。五代后晋石敬瑭把幽云十六州的土地割让给契丹,遂使契丹国的南界直到今河北中部一线。幽州政治中心即今北京,938年契丹改国号为辽,并改幽州为南京幽都府(后改析津府),建为陪都,又称燕京。这是今北京作中原王朝之一的辽的陪都之始,北京作为有影响的都城可以从这一年算起,比南京晚了七个世纪。12世纪初,辽的部属女真族继起于东北,十几年后即灭辽灭北宋,建立金朝。金的南疆一直到秦岭淮河一线,远过于辽。仍建辽南京为陪都,改称燕京。1153年,为加强对中原地区的统治,金朝将首都从上京会宁府(今黑龙江阿城)迁至燕京,改称中都大兴府。这是北京成为中原王朝之一的金朝首都之始。从此以后,北京就从半个中国的首都到全中国的首都直到今天,其间虽有迁往南京的往复,但相对而言都比较短暂。13世纪初,蒙古人崛起于北方草原,元朝建立以后不久的1267年,忽必烈即从开平府(今内蒙古正蓝旗东)迁都金中都城,后改称大都。金、元的情况相同,既要统治中原,就不可能将首都设在民族的发祥地,但又不能离得过远。于是北京就成为最合适的地方。北京成为建都最合适的地方,还有一个重要的原因,那就是由于边疆民族的入主中原,带来了东北与北方的辽阔版图,使得原来天下之中的位置有了新解释,从洛阳位移至燕京了。

北京旧影

北京旧影

就自然条件而言,北京山前小平原处于华北平原的最北端,从北方而下,既已进入中原,可以控扼天下,又紧紧背倚边疆民族的发源地。往北可通过燕山山地诸山口,进入蒙古草原,往东北可沿渤海边缘大路进入松辽平原,往南可经太行山山麓通道直达中原地区核心。这种形势十分理想。清人入主关内,出现的依然是辽金元的政治态势。清的龙兴之地在东北,在建立了全国性的一统王朝之后,舍北京外,没有其他更合适的地方作为首都。这时的北京从辽代以来,已经有了近七百年的陪都与首都地位,除了中间明初中断的数十年之外。此后的北洋政府的中华民国,再往后的中华人民共和国对首都的定位无不依此势而来。可以说,除了西安以外,全国没有第二个城市作为首都之气势可以与之相比。西安是以西驾东,而北京则是以北临南。唐以前,山东地区,即黄河下游地区是可以与关西抗衡的政治与经济力量所在。也就是说是东西力量的对峙。宋以后则是南北的对峙。东西对峙以西安为上,南北对峙则以北京为上,形势使然,岂有他哉。中国首都的选择,形势是一个重要的考虑因素,是一个极为重要的传统观念。这一点有时要胜过经济中心的重要性,也要胜过天下之中的实用性。

与金对峙的南宋按照前朝的惯例似乎应该建都南京,但宋高宗没有恢复全宋的雄图,且金兵曾南下深入长江以南甚远,故赵构宁愿躲到更偏安的杭州。这是割据南方的政权的一个例外,不去细说。应该重点述说的是南京作为全国性首都之始。就这一点而言,南京落后于北京近一百年。1368年朱元璋称帝,建立明朝,以应天府即今南京为首都。这是因为南京一方面有帝王之宅的形势,另一方面离朱元璋的根据地淮西老家很近。但形成有趣对照的是,朱元璋之子朱棣从其侄子手中夺取帝位后,思路却与其父完全不同,他一开始就打算迁都北京,原因可能有几方面:其一,北京是其龙兴之地,他封燕王,在北京有比较牢固的政治基础;其二,他的帝位按中国传统观念是篡夺而来,他自然要避开嫌疑是非之地的南京;其三,明朝的主要外敌是北逃的蒙古势力,建都北京有利于抗敌。撇开前两点不谈,第三点考虑是积极的也是有道理的,他六次亲征蒙古,都以北京为基地,对巩固明朝边防起了重要的作用。但是,南京是明太祖钦定首都,永乐帝又不便立时改变,而且他的子孙想法又与他不同,并不都认同北京为首都,想要回到南京去。所以明朝前期,在北京与南京之间有过一场旷日持久的往复阶段,从明朝建立到正式定都北京经过了七十多年时间,即使从永乐元年开始的两京制度算起,也有近四十年之久。

清朝代明而兴,选择北京为首都没有任何迟疑之处,这与金、元时期思路完全相同。而且由于清代所建立的多民族大帝国北部几乎囊括全部蒙古人部落,西北包容准噶永与回部,西南领有西藏地区,远远超过汉唐盛世,北京的地理位置也因此不像过去那样偏向北部,而显得相对比较适宜。或者说,也近乎天下之中的位置了。进入民国时期,北洋政府的政治基础在北方,定都北京自然是不二的选择。但由国民党建立的国民政府,其政治基础却在江浙财团,也因此自然选择南京作为首都。但上面已经说过,作为一个领土广袤人口众多的多民族的国家的首都,北京的地理区位显然优越于偏于东南一隅的南京,这是自古以来的定论。所以中华人民共和国自然也以北京为首都,这是理所当然的。从北洋政府到南京国民政府到中华人民共和国政府之间,由北京到南京再到北京的往复,虽然是不同政权之间的首都变迁,其意义重于明朝前期两京制度的变迁,但时间却不过只有二十二年,远短于明前期的往复期。南京之所以被选为明初与国民政府的首都,还有一个重要的因素是,明代与国民政府的统一行动都是由南而北地完成的。至于元、清两代则恰好相反,所以作为军事行动的策源地,也为定都加上了一个重要的砝码。

英国地理学家柯尼希(V. Cornish)对首都的地理条件作了详细的研究以后认为,建都地点大致要具备三个条件:一是自然仓库(natural storehouse),即首都附近资源丰富,粮食充裕,能满足首都需要;二是交通枢纽(crossways),即首都应位于要道交汇处,交通便利;三是要塞(strongholds),便于防守。这三点对首都而言的确十分重要。西安一带作为首都,其地理区位与这三点全部符合。虽然西安不处于天下之中的位置,于全国行政管理有其不便之处,但西安一带还是处于重要的交通地位上,往西通陇右,往南通巴蜀,往东通中原,往北通塞外,可以弥补不在地理几何中心的缺陷。洛阳于三个条件中只能符合一个,即交通枢纽。所以其建都优势不如西安。而无论西安无论洛阳,都只是在汉人为主的中原王朝,而且政治经济文化重心都在黄河流域里才是合适的。待到经济重心南迁长江流域,政治重心转向北方时,首都自然就可能出现南北的分化了,即北京与南京间的往复。而政治因素重于经济,北京自然在往复过程中占了极大的优势。

但柯氏的总结与中国的情况还不尽相同。在传统中国,地理“形势”是建都的一个极其重要的因素,这是中国文化的要义之一。以西安与洛阳比较,西安的形势胜;以北京与南京比较,北京的形势胜。所以中国自古以来的首都以西安及北京最为强势,是有其道理的。所谓形势,其实就是一种政治地理特征。居高临下,坐东镇西,坐北制南,都是一种势,一是气势,二是地势,这种地理特征用到政治方面,就成了一种政治地理要素,这一点在中国首都定位中是极其重要的,也可以说是一种中国文化与中国人文地理的特征。

另一个重要政治地理因素则是统治集团的政治根据地与首都的关系。中国古代的历史是王朝更替的历史,每一个王朝的兴起都与其政治根据地有密切的关系,这是王朝赖以依靠的政治基础,因此在一般情况下,首都定位会尽量与此基础相近,或离得不远。这是中国传统文化的一个重要特色。但是如果接近政治基础的要求与地理形势发生矛盾的话,那么还是以地理形势为首选考虑因素。西汉定都长安即其显例。当然,政治基础也有其两面性。一方面是保证王朝长治久安,另一方面也有可能妨碍当权者的革新行为。在后一种情况下,倒反而要迁都以避开守旧势力的干扰。如秦孝公为了变法图强,将秦国都城从栎阳搬到咸阳,有摆脱反对变法的贵族们干扰的意图。北魏孝文帝将首都从大同迁到洛阳,更是明显地要减少统治民族拓跋鲜卑对实行汉化的阻力。

在与首都定位有关的政治地理要素中还有一对矛盾,那就是形势要紧还是中心为上。定都于西安与洛阳之间的徘徊,就是这一对矛盾的体现。这是比较难以决断取舍的矛盾,否则不会出现千年以上的徘徊,但比较起来仍是形势重要,而且说到底,天下之中的最大好处只是四方来朝与令下四方的道里均衡而已,如果只是具有天下之中的优势而并不符合作为首都的其他必要条件时,天下之中就未必一定被选作建都地点。因为交通枢纽的地位可以弥补并非天下之中的缺陷,西安与北京可以说是两个重要的交通枢纽,交通方便的优点也就克服了位置偏向的缺陷了。

首都定位是一个相当复杂的问题,本讲重在分析首都在全国范围内所处的地理区位,略及其具体所在地点的自然环境与人文条件,是想要从政治地理角度来加深对定位历史过程的理解。至于对都城布局与宫城结构的研究则是另一个问题,那是确立首都位置以后的第二步工作,与政治地理关系较少,留待以后再行请教方家。

本文选自周振鹤著《中国历史政治地理讲义》(上海人民出版社2022年10月出版)第十三讲,略有删节。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000