鞠荣坤:模仿与化形:史前玉器与动物崇拜探索

新石器时代有许多表现动物崇拜的玉雕。从红山文化晚期到龙山时期(约公元前3500年—前1700年),在先民的思维中,人与动物的联结愈加紧密,投射到艺术品的形象塑造上,即是与动物形体的融合和转化逐渐明显。在这个过程中,图像中的“眼睛”“獠牙和羽翼”以及“冠冕”是三个最重要的特征,体现了人对动物自然力量的汲取和尊奉。

人与动物是中国古代陶石金帛等器类上常见的形、纹创作题材。张光直用“萨满式世界观”来诠释二者关系,并从商周铜器及良渚玉器的研究上提出“人兽母题”或“巫蹻”母题的命名。对此学界不乏讨论之声,商榷主要集中于萨满教理论在中国早期文化研究中的泛用,而忽略了不同地域和历史时期的特殊性问题。但无论如何,这一理论颇具启发性,将许多目光吸引到了对古代人与动物关系的思考上。

在关于信仰观念的探讨中,青铜器与传世文献由于材料丰富而成为主要研究对象,但通过玉器进行的系统阐释尚少,且视野多孤立集中于颇具特殊性的良渚文化、后石家河文化、山东龙山文化等玉器。作为山川之精,玉器在新石器时代先民的信仰实践中起着重要作用,理应得到更多重视。邓淑苹通过对新石器时期华东地区玉器的研究,提出该地区盛行“物精崇拜”,表述精当。但这种崇拜经历了怎样的演变,又是以何种方式表达,尚有更具体的讨论空间。

在展开讨论之前,有必要说明,本文所论的新石器时代玉器中,表现的动物除了四足有毛的兽类,还常见鸟、龟、鳖与昆虫等。故本文关注史前玉器中人与动物相对关系的演变,文中有时径称作“人兽母题”或“人兽主题”。

首先需要阐明早期中国文化里的神、人与动物之间的关系,以及玉器在其中扮演的角色。

《国语·楚语下》所记观射父的一段话,是研究远古时期人神关系的宝贵资料,“古者民神不杂。民之精爽不携贰者……则明神降之,在男曰觋,在女曰巫……及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质……烝享无度,民神同位”。陈来据此提出中国原始宗教经历过民神不杂、民神异业,到民神杂糅、家为巫史,再到绝地天通、无相侵渎三个阶段。考古发现的新石器时代祭祀遗存,虽然尚不能与前述阶段一一契合,但其体现的社会阶序与高等级权贵对宗教资源的集中毋庸置疑,如红山文化的坛、庙、积石冢,良渚文化的高台和堆积玉器的大墓等,统治者乃至整个社会都表现出了通神愿望与宗教狂热。从随葬器物来看,这些统治者可能身兼宗教领袖一职,延至夏商时期依然,如陈梦家就认为商王同时是“群巫之长”。

《说文》对“巫”“觋”的释义是:“巫,以舞降神者也。”“觋,能斋肃事神明也”,此外还有专门“以玉事神”的“巫”。他们可以通过登高山等方式通天,并举行各类仪式将神从天界请来人间,交代信息和指示。在这一过程中,动物可能是神明或神使,这在早期文献中并不鲜见,《山海经》所记诸神大多是半人半兽的体貌特征,有动物为其服务,如四方神为兽身或鸟身,“乘两龙”或“践两青蛇”,龙和蛇便是他们的辅助;西王母“豹尾虎齿”“蓬发戴胜”,有“三青鸟”为其取食,青鸟则是西王母的助手。《左传》载少皞“挚之立也”,其族“为鸟师而鸟名”,将动物作为族群先祖,其族以动物名构建官职体系。考古发现的人兽主题器物,可能是这些神话传说在远古的表现,先民以材质珍贵的美玉雕琢动物主题的玉器,更表明动物之重要性。

《礼记·郊特牲》云:“魂气归于天,形魄归于地。故祭,求诸阴阳之义也。”《淮南子精神训》云:“是故精神,天之有也;而骨骸者,地之有也。精神入其门,而骨骸反其根,我尚何存?”都在表达人死后精神归于天,形体归于地。《左传·昭公七年》指出“魂魄”需要“物精”来供养才能强健,而玉含有的精多,是祭祀活动中的上品,可滋养逝者的魂魄,使其更易于进入神明世界。《山海经·西山经》亦云“天地鬼神,是食是飨;君子服之,以御不祥”,指出了玉器在鬼神界与人间的作用。

因此,先民将玉雕琢成动物形状,可理解为是动物与玉石两种力量的叠加,玉石蕴含的精气加上动物的力量,随葬于墓中以供养和护佑逝者的魂魄。在本文所讨论的新石器时代,还蕴含着人与动物关系的阶段性变化,具体可划分为三个阶段。

第一阶段,人与动物关系彼此独立:约公元前3500年—前3000年。在辽西地区有红山文化晚期,在长江下游有凌家滩文化。

第二阶段,人驾驭动物,地位却低于动物:约在良渚文化早中期,即公元前3300年—前2600年。

第三阶段,人化用动物的力量并出现形态变化:龙山时期,约公元前2300年—前1700年。此阶段中,在长江中游后石家河文化、黄河下游山东龙山文化,甚至黄河上游的龙山时期遗址中,都在玉器上雕琢结合了人与动物两种主题的图像。

在传统“二元论”视角下,人常被看作凌驾万物的主宰,动物无论在生产生活还是信仰观念中都是被利用的对象。然而综观自新石器时代开始出现的“人兽主题”玉器,人与动物的关系呈现出了一种动态变化,从相互独立到联结愈深,人一边渴慕动物的力量,另一边尊奉着它们。具体表现在人眼与动物眼的区别、动物獠牙和羽翼与人体的融合,以及代表通神之力的冠冕在动物头上的出现等三个方面。

此处拟从考古发现的相关玉器材料出发,结合传世品和流散品,对其体现的动物崇拜的表现方式进行阐释。当然,若要更全面地分析这一话题,青铜器、殉牲等材料也是重要内容,但限于篇幅,此处不予涉及。

一、人与动物彼此独立

红山文化多地墓葬出土人与动物形玉雕,其造型与使用方式体现出人们对动物处于朴素的自然崇拜阶段。牛河梁发现的37座墓葬中,出土此类玉雕的有12座,基本都有明确的出土位置。现将具体情况列表如下。(表一)

从墓葬层级来看,除了中心大墓和次中心大墓的玉人和龟、鳖类玉器有着无可争议的特殊地位之外,其他类别无论体积大小与工艺粗精,都不具备等级上的特殊性,出土墓葬也以边缘墓居多。既有研究表明,红山文化最高等级墓葬的玉器必备组合是玉龟、玉璧、斜口筒形玉器和玉镯,其次是玉璧、斜口筒形玉器和玉镯,可见动物主题玉雕并不是衡量等级的主要标准,红山人对大部分动物的崇拜也未产生系统的观念。相比之下,他们更重视用特殊玉器装饰自身,或用玉雕琢人像。这体现了他们对人的力量的崇拜。结合学者对牛河梁N16M4的地位以及墓主身份为巫觋或统治者的认识,该类玉人很可能表现了红山人的巫祝活动。

牛河梁N16M4的玉人五官紧凑,双眼呈弧线形,似微微闭阖,双臂回收举在胸前,双手指尖向上,腹部外凸。图一:1)无独有偶,那斯台遗址采集两件石人,一件呈蹲踞姿态,双眼为弧线,双臂夹紧放在身体两侧,双手虽残缺,但从小臂的姿势可看出完整状态下应置于胸前;(图一:2)另一件为跪坐姿态,面部不清晰,仅以大三角形象征性表现五官,双手并拢置于胸前。(图一:3)石人双膝跪地,臀部贴于脚跟,这在三代时期是一种“做客和见客时必须如此”的恭敬姿势,因不舒适而难以持久。

在祭祖仪式“尸祭”中,受祭者也必须以此姿势端坐,《礼记·礼器》孔疏云:“言尸本象神,神宜安坐,不辩有事与无事皆坐也。”虽然这件距三代年代甚远的石人不一定表现这一礼制,但其端庄严肃的姿态与并拢上举的双手无疑体现了祝祷的意味。其他两件亦然,虽然牛河梁N16M4∶4玉人的下肢形态刻画不甚明晰,但其外凸的腹部呈现出明显的挤压感,表明其下肢也应呈弯曲状,整体姿态紧张严肃。相似的玉人亦见于长江下游的凌家滩遗址。而且当地玉人手腕戴若干手镯,与凌家滩大墓所见墓主腕部堆叠玉镯的现象一致(图二),更佐证了玉人是墓主形象的记录。

北京故宫博物院藏有另一种姿态的红山文化玉人。(图一:4)该玉人呈坐姿,上肢抚于膝上,五官刻画模糊,头顶延伸出两支长角。这种踞坐方式符合人体构造,整体放松、沉静、安详,可能也是红山时期巫祝的一种坐姿,并比前述正坐更易长时间保持。甲骨文中的“祝”为

,形似一头部呈

形的人跪坐于“示”之前,与该件玉巫人的头部颇相似,应是以长角或高冠通神之思维的延续。虽然我们不宜用普遍萨满理论去解释所有早期人类活动,但红山文化作为东北亚地区文化的重要一环,这一现象依旧让人不禁联想到了萨满在通神活动中的装扮,他们认为自己的很多能力都藏在帽子中,如通古斯东部地区常见带有鹿角的萨满神帽。

总体上看,这一阶段人与动物在玉雕造型中各自独立。此时在信仰实践中,身份特殊之人依靠自身力量即可成为通神主体,他们在全身佩戴繁复的装饰品,用珍贵材料雕琢动物形器物,或披挂于身,或葬于身侧。而动物形玉雕则只是在“观物取象”思维的指引下,取材于生活环境的创作。

二、人与动物组合出现

良渚文化早期出现的将人与鸟两种主题雕琢于一件玉器的作品,或反映了人与动物关系进入了新的阶段。赵陵山M77玉人所戴高冠顶部有清晰立鸟形象,人物身体的蹲踞姿态亦与鸟的站姿接近。(图三:1)同理烟墩山M9的侧面玉人,身体呈前胸凸起和背后展翅的状态,形似鸟身。(图三:2)二者均体现了人对鸟类姿态的模仿。

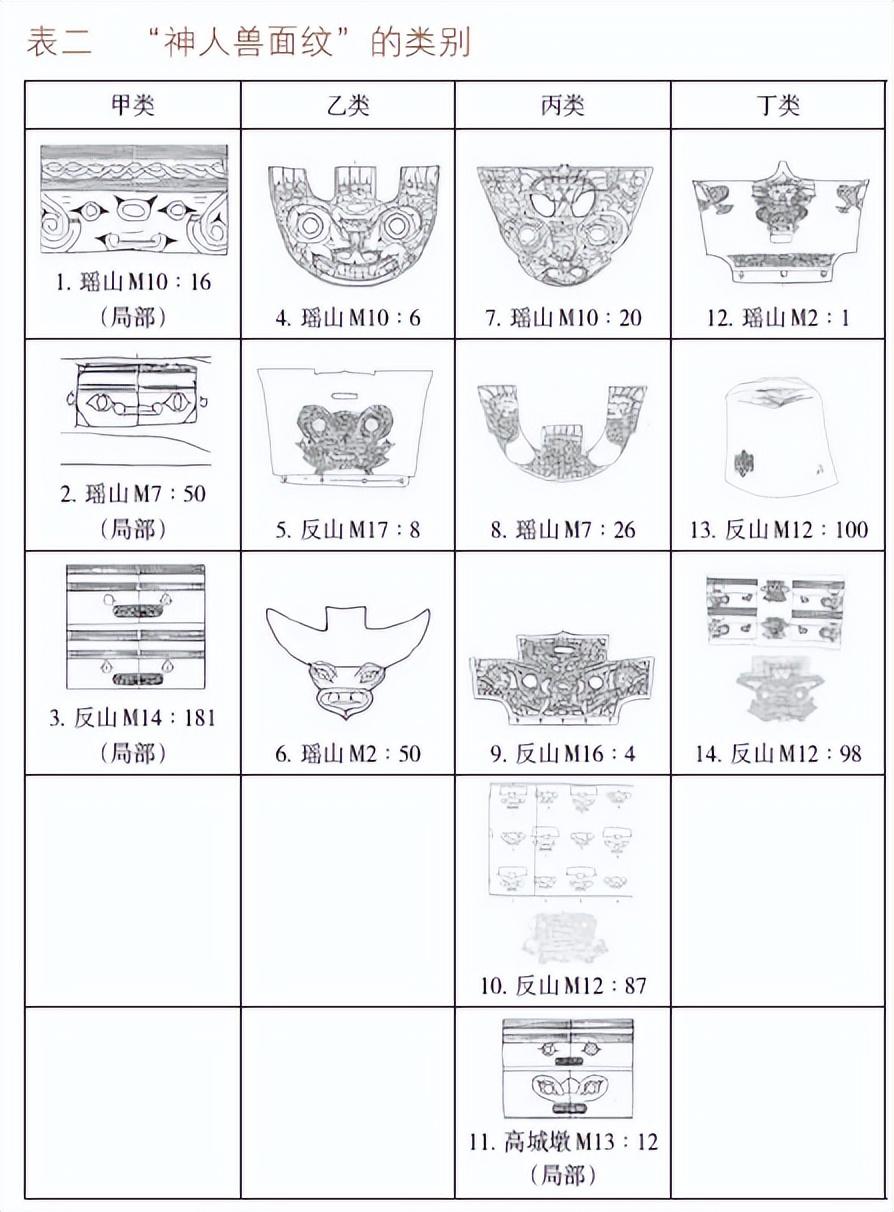

在良渚文化中,崧泽文化晚期出现的龙首纹逐渐发展成“神人兽面纹”,且形成特定的信仰图式。该纹饰的核心是戴冠神人与大眼兽面。兽面原型众说纷纭,笔者在此无意对其做太多辨析,它必然是先民心中多种动物崇拜的融合形象。目前所见神人兽面纹有具象与抽象两种表现方式,并根据器物造型创作变体。刻画具象而完整的纹饰只出现在反山M12和M20中,以琮、钺等重器为载体;抽象纹饰则广泛见于各级墓葬的多种器类上。鉴于前人已对“神人兽面纹”进行过解构分析和类型学研究,对构成人面、兽面的各部所指也有合理释读,笔者在此基础上依据纹饰的组合方式,将其分为四类。

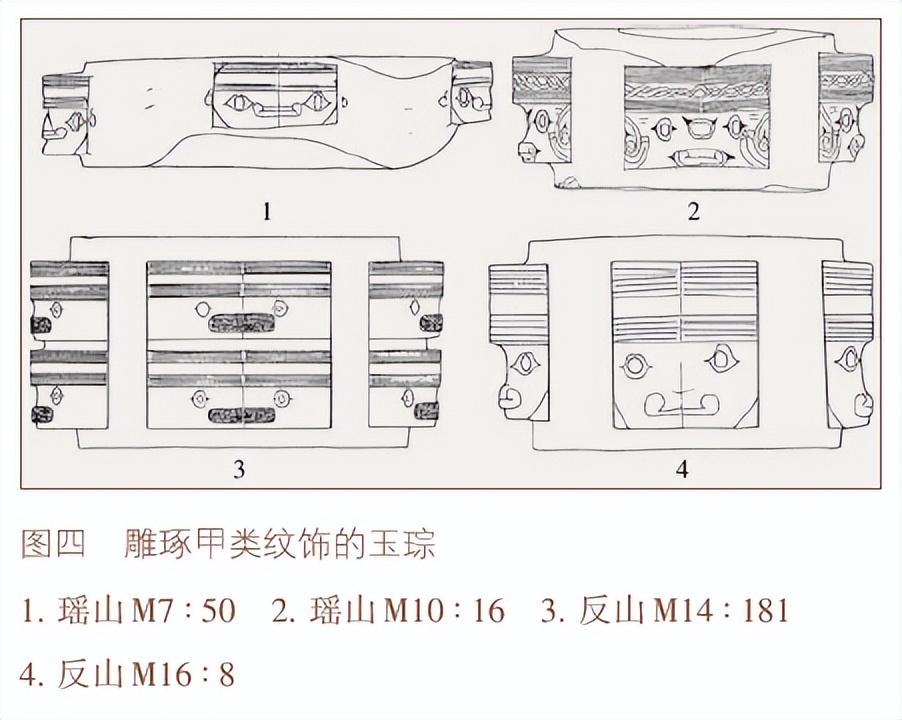

甲类:单纯的人面纹,主要雕琢在玉琮、琮式管和锥形器上。经历了从全面到简省的过程,瑶山M10和M7玉琮详细雕琢人的耳朵、脸庞轮廓以及冠上的纹饰(表二:1、2);到反山墓葬中,人面则被简省成了横梁与圆圈眼的符号化组合。(表二:3)

乙类:单纯的兽面纹,主要雕琢在玉鸟、玉琮、梳背、三叉形饰、锥形器上,玉琮上的兽面有时简省,只强调兽的大眼、眼间前额与鼻翼。(表二:4-6)

丙类:人面与兽面上下组合,人面具象时戴“介字形”羽冠,抽象时则仅有横梁。主要雕琢在玉琮、玉璜、牌饰、梳背、三叉形器和锥形器上。这类纹饰有时会为了追求有限雕琢空间内的美观和韵律感,对人面进行分割或简省处理,如瑶山M7三叉形器(表二:8)和反山M16冠状器(表二:9),人面被对半拆分置于兽面两侧;反山M12的玉柱形器(表二:10)则简省神人,在兽面额上直接雕琢“介字形”凸起,形似直接佩戴冠顶。

丁类:人面、兽面与鸟纹组合,仅发现于反山、瑶山出土的玉琮、玉钺、梳背等器物上。(表二:12-14)这一类也基本呈现了完全体神人兽面纹的样子,如反山M12∶87玉琮上的良渚“神徽”,上半部分是头戴羽冠,双目圆睁,龇牙咧嘴,双臂外撑的神人;下半部分是圆眼、咧嘴、口有獠牙、双爪并拢在身前的兽。

从器物数量和精致程度来看,这几类纹饰之间存在着丁→丙→乙→甲从高到低的等级关系,并大约与墓葬的等级差异成正向。良渚文化早中期,位于浙江余杭的“良渚遗址群”是文化中心,其中的瑶山、反山是两处等级最高的墓地。在遗址群内的墓葬中,神人兽面纹可以被雕琢在各种器物上,且多见丙类和丁类纹;而对于遗址群外的墓葬,神人兽面纹仅见于琮和琮式管上,且纹饰大多抽象简约。

从纹饰上看,原形兽面多见具象单体出现,而原形人面则相对较少,有时还会被分割或简省处理。虽然纹饰设计受器形限制,但在详略选择中对人面与兽面的安排,则受到良渚先民对人、兽关系认识的影响。宋建提出,梳背、三叉形器、钺、琮是与等级身份紧密相关的四种玉器。(表三)从表三可见,表现人面的甲类纹饰仅常见于玉琮,并雕琢简略,不像反山M12∶98(表二:14)的丁类神人那样完整细致地表现出羽冠和手臂的形态。

而即便是雕琢甲类纹饰的玉琮,仔细审视,它们的器形和纹饰也存在瑕疵:瑶山M7和M10的两件玉琮边缘明显不平整,纹饰排布也高低不平(图四:1、2);反山M14∶181玉琮“重圈眼……内圈刻划,也有省略者”(图四:3),反山M16∶8“一角下端因玉料原因而凹缺……刻划较粗,而且两组弦纹之间的‘分界’也不是很清楚”[41]。(图四:4)

对于良渚时期的“神人兽面纹”,张光直曾用“巫蹻”理论来解释,“人兽纹在一起便表示巫师之间密切和相互依赖的象征”,巫师在动物的辅助下“上天入地,与鬼神来往”。而上单体具象完整人面较兽面为少的情况,或表明在二者的关系中,动物才是拥有更高独立性与主导性的一方。张弛认为这表示兽面独具神性,人面与兽面相配,表现人神合一之境界。玉琮是良渚文化的通神法器,其外方内圆、中孔贯穿的形制体现了良渚人的宇宙观。可以想象,他们头戴梳背、三叉形器和锥形器组成的冠冕,全身披挂玉管、玉牌组成的串饰,利用玉琮举行通神仪式。这些器物上大多都雕琢有神异动物纹样,在仪式中构成了一个良渚人内部认同的、神秘的宗教微观世界。在这个世界里,现实中的仪式主持者,也变成了纹饰中得到了神兽辅助的“神人”,进而获得了与神灵对话的力量。

三、人与动物融为一体

龙山时期(约公元前2300年—前1700年)的华夏大地上,在长江中游的后石家河文化、黄河下游的山东龙山文化,玉器上都出现融合人与动物的纹饰,这种玉雕传统,甚至可能经由移民带到黄河上游黄土高原上,邓淑苹称之为“神祖灵纹”。这些玉雕也着重刻画戴冠神人和大眼兽面,只是动物和人走向了更进一步的形貌融合。需要说明的是,本节所用玉器,图五:1是山东龙山文化玉圭上的纹饰,图五:3是美国弗利尔博物馆藏龙山时期大玉刀上的纹饰。其余均属后石家河文化玉器。

这些面纹结构的玉雕可分为A、B两类。

A类:面纹有獠牙咧嘴,瞠目,双眼多向内倾斜,眼中有明显的圆形眼珠,脸庞两侧有左右横出的鸟翼。这类神祖面的头顶大致有两种形态,其一佩戴“介字形”冠(表四:1、2);其二是戴集束状高冠(表四:3)。有些玉器或因玉料不够大,上方的“介字形”冠是另外雕琢,并用榫卯接合,故有些面纹玉雕的顶部呈平直带孔状。

B类:面纹无獠牙咧嘴,双眼呈杏核状,眼中一般不刻意表现眼珠,脸庞两侧无式样化的鸟翼,头顶呈两角下垂的“覆舟形”(表四:4、5)或平直厚板状(表四:6、7),有正面和侧面两种形态(表四:8)。

A类比B类具备更多的动物特征,如瞠目、獠牙咧嘴与脸庞左右的式样化鸟翼,刻画精细;而B类非常接近普通人脸,有些雕琢粗疏。(表四:5、6)可知A类需精细制作,而B类则要求较宽松,二者之间应存在等级差异。台北故宫博物院所藏玉圭的纹饰为此提供了证据,A类居于中央,两个较小的B类侧面人像分居两旁[49](图五:1),主次关系清晰。在与动物共同出现时,B类也常居附属地位,作为被动物抓取或吞食的对象出现,如北京故宫博物院所藏鹰攫人首佩和弗利尔玉刀上人头的位置[50]。(图五:2、3)

那么,B类人面是否是通过与动物产生的上述关系,而升级成了A类人面呢?弗利尔玉刀的图像为此提供了解答。(图五:3)B类人面位于虎口前侧,前方还有一个侧面B类人面,但外围环绕A类才有的鸟翼纹样。林巳奈夫和张光直基于对“虎噬人”铜器上人的神态观察,指出他们并不慌张,所以这些造型并非表现“食人”,而是“亲密的兽侣”,将头放入猛虎口中,无疑体现了信任关系。(图五:4、5)反观弗利尔玉刀,侧面人像表情淡然,也体现了这种关系。人头前方的综合A、B类特征的人面,则弥补了人兽合作后通往何处的逻辑缺环:人被动物吞噬,在动物力量的帮助下化形为兼备人兽特征的神。在很多神话传说里,“被吞噬”有着进入神秘的“母亲子宫的比拟物”后再获新生,变成具有不朽之力的超凡者的含义,佐证了B类向A类的升级。

同理也可解释鹰攫人首。飞鸟与飞鹰在大量神话传说中都被认为具有通天之力。如前所述,上古巫师通天,不排除乘飞鸟通往天界,或神派飞鸟作为使者至下界传达信息的可能。商族起源传说“天命玄鸟,降而生商”;卜辞有“于帝史凤,二犬”(《卜辞通纂》398)的记载,郭沫若考释“凤为天帝之使”,无疑体现了飞鸟作为神使的重要地位。孙庆伟结合古史传说进一步认为,A类表现的狰狞造型是句芒神,而B类的普通形态是句芒在人间的凡人面貌。攫人首佩中,凡人在飞鹰的帮助下升天后获得神力,进而成神。

但是,在这种人通过动物获得神力的关系中,动物依旧占据着比人更高的地位,从后石家河文化的动物形玉雕上可见一斑。玉蝉、虎头像和虎座双鹰等动物的头顶均被雕刻成“介字形”(图六:1-3)或高冠(图六:4),其冠顶明显不能再组装其他部件。后石家河文化的冠冕越过人而被直接赋予动物,显示了动物的通神能力,以及先民对它们的尊奉。

四、模仿与化形:人获取动物力量的方式

上述讨论展示了新石器时代人们的信仰中人与动物关系的变化。

约公元前3500年—前3000年,辽西地区的红山文化晚期与巢湖流域的凌家滩文化,人独立存在或模仿动物姿态。人们雕琢动物造型的小件玉饰,也制作独立的玉石人像。人像一般保持着仪式中的姿态,有时模仿动物的体态(蹲踞)和形貌(头部有角)。但总体而言,人的主体性较完整。

约公元前3300年—前2600年,良渚文化早中期,人与动物相伴。神人兽面纹一方面表现了“神人”对“兽”的驾驭,另一方面,在标示等级身份的玉器中,具象化的单体人面鲜少出现,为适应器形还会被分割和简省,而兽面在任何情况下都始终保持完整,表明了兽较高的地位。

公元前2300年—前1700年,龙山时期,人与动物的外形特征融合。獠牙面纹显示了人与动物之间的形转,它们与无獠牙面纹间的主从关系,表明拥有“非人”的动物特征的人地位更高。而代表通神之力的冠冕直接出现在动物的头部,表明动物的神力与人对它们的尊奉。

这体现了广泛存在于中国神话中的类比推理。上述玉器表现的人与动物之关系,无疑是这种思维方式的来源。《韩非子·五蠹》云:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。”在这种环境下,动物是先民在自身以外能接触到的唯一具有与自身相似的活动能力的生命,而它们通常比人类更适应自然,也更具威胁性。先民模仿动物体态、佩戴有动物造型的装饰品,或穿上动物皮毛,甚至可能吃掉动物的某些部位,想象自己得到了它们的力量,甚至在这一过程中“走出自我”,变成了那只动物,变得更强大,成为了“超人类的存在方式”。那些代表力量的特征,在人兽主题玉雕中被夸张化与符号化表现。

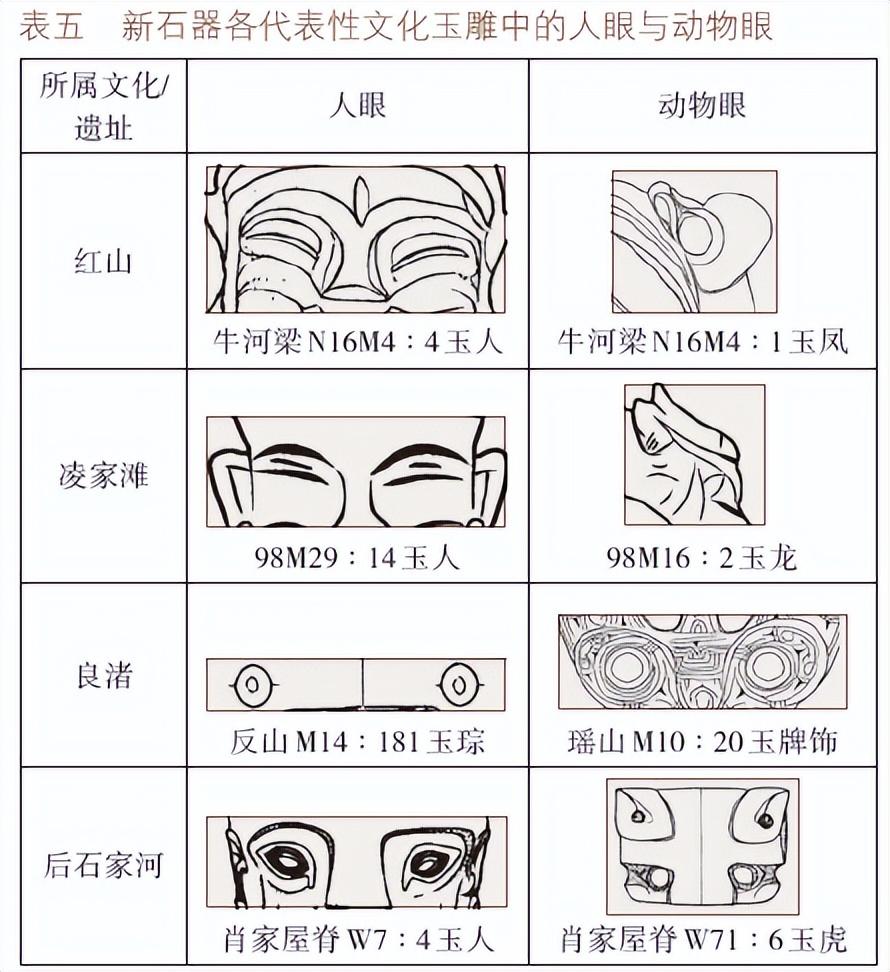

首先讨论“眼睛”。在新石器时代玉雕中,人与动物的眼睛区别明显:红山与凌家滩的玉人眼睛呈细长的弧形,眼中没有眼珠;良渚的神人有小圆圈眼和水平的眼角,区别于有卵形眼睑的兽眼;后石家河的无獠牙面纹只有单纯的杏核形眼眶,而不似獠牙面纹般有瞠目和浑圆的眼珠。(表五)

中国神话中广泛存在双目与日月的类比,诸多学者都曾指出眼睛具有神秘力量。《山海经·海外北经》有“钟山之神,名曰烛阴,视为昼,暝为夜”,张目闭目之间便是昼夜交替;后世盘古神话中亦有“盘古氏之死也,头为四岳,目为日月”。向上溯源,河姆渡遗址的“双鸟负日”图像,应是该观念的更早体现。(图七)在这一图像中,鸟类具有清晰的长颈、眼睛和尖喙,双鸟身体相连,背负散发光芒的太阳,传达了两条信息:其一,太阳核心与鸟目的表现方式相同,暗示了太阳与动物眼睛之间的关系;其二,太阳光芒是“介字形”冠的符号来源之一。

这种联系在良渚玉器中得到了进一步佐证。良渚玉器中,鸟纹身体部分被雕琢成兽面之目(图八:1),暗示了鸟背负的神兽与太阳之间的关系。良渚晚期的“鸟立高台”符号中,高台内有时刻画形似负日飞翔之鸟的符号。(图八:2)弗利尔博物馆藏一件玉璧的侧缘上还按四分法分布有顺时针飞行的鸟,中间隔以勾转的线条。(图八:3)《尚书·禹贡》云“淮海惟扬州。彭蠡既猪,阳鸟攸居”,孔颖达疏“此鸟南北与日进退,随阳之鸟,故称阳鸟”,生活于淮扬一带的“阳鸟”随太阳运行而活动;《山海经·大荒东经》云“汤谷上有扶木。一日方至,一日方出,皆载于乌”,东方日出由飞鸟承载。邓淑苹据此指出,“鸟立高台”图案的高台内所绘负日展翅之鸟形图案即为“阳鸟”,并结合《周髀算经》的“七衡图”(图八:4),分析图八:3玉璧上的构图描绘了四季之中“日”在高空行移的轨迹。如此不难缕析出先民心目中对眼睛与太阳的联想演变:河姆渡文化先民以刻画鸟目象征太阳;良渚时期,飞鸟背负兽眼或太阳,在天空随太阳的运行而飞翔,飞鸟、兽眼和太阳之间形成了强烈关联。

鸟兽之眼与太阳的关联延至后世,并逐渐将人眼也纳入其中。甲骨文中的“众”字从“日”从“㐺”,观形似众人立于日下。金文则将“日”变作“目”,“目”形似有瞳仁之眼(图九),以致《说文》释“众”为“从乑、目”,直接继承了从“目”的字形。《说文》对“目”的释义是“人眼,象形。重童子也”。秦汉文献中对尧、舜、项羽等英雄人物的塑造,强调他们的“瞳子”异于常人,表明在时人看来,“目”之力量被进一步寄托到了“瞳子”即眼珠之上;特殊的眼珠更能给人以神异力量。如前所述,早期玉雕在刻画人与动物形象时对眼珠有意地区别处理,如后石家河玉器中,无獠牙人面双目空洞,在具备动物特征时,才被专门雕琢出圆形眼珠;其他文化的动物形玉雕也有“点睛”之处。这似乎表明人类在获得了动物眼中蕴含的机警与威慑力量后,才具备通神之力。

其次讨论“羽翼”和“獠牙”。此二者均属动物具备而人所没有的体貌特征,直观反映着人类对动物的模仿。前引《说文》云“巫”能“以舞降神”,玉器所表现的人形,无论是模仿动物姿态还是外形特征,可能都是降神之舞的早期形式。《周礼·春官·乐师》云“凡舞,有帗舞,有羽舞,有皇舞,有旄舞……”,《周礼·地官·舞师》云“……教羽舞,帅而舞四方之祭祀;教皇舞,帅而舞旱暵之事”,郑玄注“皇,杂五采羽如凤皇色,持以舞”,表明舞者需持牛尾或羽毛起舞。这些舞蹈用以各类祭祀,故而玉器表现的具有动物体貌特征的人形,可能就是在进行祭祀乐舞的巫觋。商代广泛存在的蹲踞人形玉雕,有时明显表现似鸟的勾喙、羽冠,可能也是这种乐舞的表现。(图一〇)

最后讨论“冠冕”。冠冕不仅是人类社会的权力标志,在古代也具有通神之力。新石器时代玉器对冠冕的表现方式主要有羽冠、“人字形”冠、“介字形”冠、高冠等几种。(图一一)《礼记·冠义》“冠者礼之始也。是故古者圣王重冠”,《礼记·王制》“有虞氏皇而祭”,郑注“皇,冕属也,画羽饰焉”,表明羽冠为王者之首饰。学者们指出,羽冠和“介字形”冠,也可能来自太阳光芒。(图一二)无论何种造型的冠,都有直接戴在动物头上的情况,这象征着人类对动物通神之力的尊奉。

综合上述对新石器时代人兽主题玉雕的分析,我们可以看到早期人类与动物的联结逐渐紧密的过程,其间人获取动物力量愈多、向动物的形转程度愈深,二者呈现了相对和谐甚至人的地位略低的关系,这与自战国始,人们逐渐将动物视作助手、工具甚至敌人的情况相去甚远。虽然如此,早期存在的对周遭环境的迷茫、对动物的敬畏,终究是由不够发达的生产力导致的。但随着生产力的提升,自然界在人们眼中逐渐被祛魅,人为主体、控制环境的欲望在上涨。《华阳国志·巴志》记载了秦昭襄王时白虎为害的事件,“虎历四郡,害千二百人,一朝患除,功莫大焉”,四郡之中便包括湖南、湖北的部分地区,而当地在后石家河时期可能还以虎为神灵动物。此一时彼一时的变化,显示了东周之后人对动物态度的转变。时至今日,我们依旧难以理想地处理好人与动物之间的关系,只能维持和修补着脆弱的平衡。永恒的动物,“被驯服同时被崇拜,被豢养同时被祭献”。

原文刊于《中原文物》2022年第4期

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000