冯时:昆仑考

昆仑问题可以说是中国文化的大迷障,吸引众多学者为此倾注了无限的精力。两千多年来,人们多以昆仑为河源仙山,且于其实际地望推测不已。汉武帝钦定昆仑地在于阗,东晋郭璞以为海内外皆有昆仑,北魏郦道元则谓东海方丈亦有昆仑之称,元人金履祥更以昆仑无定所。至近人苏雪林氏著《昆仑之谜》,于此问题阐发最详,但其以昆仑源出巴比伦,越指越远,而从其说者却大有人在,以致影响到对“昆仑”一名的考索。学者多以“昆仑”非出汉系语文,故颇以外国语或民族语文对音比较,所论莫衷一是。

汉武帝笃信神仙,其论之不当可谓昆仑讹说之始作俑者。司马迁疑之甚坚,班固也因其对昆仑之事的反对而绝口不言,东汉末邓展作《汉书注》,重申史迁之说,故历代地理学家多对武帝所定冷淡处之。然近世以来,学人反宁采帝说,而不信史家,于太史公所言或视而不见,或污谤尤甚。故迄于今,有关昆仑的问题仍然未能获得合理的解释。

凌纯声氏主张昆仑本即坛墠,其礼之大者则至封禅,所议于史实最近。但言及“昆仑”一名,仍据徐高阮说,以为即古两河流域各城通有之多层庙塔名为Ziggurat之音译,未能触及问题的本质。此论之颇有可议者,中文既可外译,然外文岂非不可中译乎?澄清这一事实,关键还在于究辨清楚中西两种昆仑文化孰早孰晚。事实上,昆仑神话内容纷杂,既有原初形成之思想,又有后人附会之讹辞,非穷本溯源不能明察。我认为,昆仑实为中国文化之固有传统,其本于观象授时,进而影响至祭祀与宗教。至于“昆仑”之名,则尽属中国语文,其后中学西渐,逐渐影响至巴比伦。兹为此文,于相关问题聊作考证。

一 十日神话与后羿射日

“万物生长靠太阳”,这首歌词道出了世人皆知的浅显道理。人类的生存仰赖阳光,人们认识世界也是从他们对空间和时间有意识地规划开始的,当然,能够帮助先民完成构建时空知识体系的同样是人类须臾不能离开的太阳。

中国古代先贤很早就已学会了通过槷表揆度日影的方法规划空间和时间,这一做法至少在距今七千年前就已相当成熟。规划时间的目的当然是为农业生产提供服务,然而如果没有阳光的温暖,即使人们能够按时播种,丰收有年也是不可想象的事情。显然,长期不懈的立表测影活动以及对农作生长有赖阳光照耀的常识,都会使先民必然产生出对太阳的崇拜和相应的礼俗。

上古先民会是怎样认识太阳的呢?具体地说,在他们看来,今天升起的太阳和昨天人们看到的是同一个天体吗?这个问题对于今天的人们来说简直不值一谈,但从原始思维的角度讲,这个问题却并不是没有意义的。天上只有一个太阳的结论其实并不容易得出,这一知识只能伴随着先民的长期探索逐渐形成,而最初他们一定认为,每天人们看到的太阳并不相同,因为太阳的外貌虽然一样,但其出升的位置却每天都在改变,这种现象给人的暗示很清楚,似乎太阳在天上的行移路线并不是一条,而是多条,这使先民理所当然地认为,每天出升的都应是一轮不同于以往的新的太阳,这意味着太阳的数量并非只有一个,而是无穷无尽的。

如果太阳不止一个,那么月亮显然也就不可能只有一个。事实上,中国传统文化中的十日与十二月神话,其所表现的就是先民对于日月数量无限的朴素认知。

冯时《中国天文考古学》,中国社会科学出版社2010年版

冯时《中国天文考古学》,中国社会科学出版社2010年版

太阳的数量无有穷尽,这种认识在中国古代的神话系统中反映得非常清楚。《山海经•大荒南经》云:羲和者,帝俊之妻,生十日。又《山海经•大荒西经》云:有女子方浴月。帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。

又《楚帛书•创世》云:日月俊生,……帝俊乃为日月之行。

帝俊就是上帝,古人奉其为宇宙间的至上神,他娶了两位妻子,一位名叫羲和,为他生了十个太阳;另一位名叫常羲,为他生了十二个月亮。很明显,如果人们最初认为太阳不止一个,那么月亮的数量肯定也就不止一个,这种对于天体的认知方式是相同的,这便是中国文化中十日与十二月思想的由来。后来人们以十天干标注十日,以十二地支标注十二月,创造出了独具特色的干支体系。

中国古人习惯于以十进位计数,十所代表的数字不仅是双手的手指之和,同时也是天地数之极,因此,古人以日之数十而不为九,其独取进制的做法显然体现着满十而进的思想,这意味着十日所表达的太阳数量只能是比十更多,即遇十而进,以至于无穷。所以,古人所建立的“十日”观念,其本质则是对无穷多太阳的概括。而十二作为法天之数其实体现的是历法中一年的历月安排,一个回归年内只能安排十二个朔望月,年复一年,永无止息,如此,“十二”也就与“十”一样具有了进制的意义,于是“十二月”便成为古人对无穷多月亮的概括。很明显,“十日”与“十二月”所暗示的都是多日多月的原始思维的观念。

太阳没有双翼,又如何能在天上运行呢?然而先民懂得,天空中飞翔的鸟生有双翅,于是他们想象,帝俊所生的太阳都是由金乌所载负。其实,太阳的数量虽然不少,但人们每天也只能看到其中的一个而已,这种现象如何解释?日出方位不断变化的事实诱发了古人的想象,十个太阳实际是在轮流出班,所以每天都会有一个太阳为人类照明。这些思想在《楚辞》和《山海经》中都有清晰的反映。《楚辞•招魂》云:十日代出,流金铄石些。

《山海经•大荒东经》云:汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。

又《山海经•海外东经》云:汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。

在古人的想象中,每天人们看到的太阳为什么总会如此明亮,那是因为在它出升之前,羲和为它洗了个澡,这样当太阳出升后才能更加光耀照人。这则神话所体现的思想同样是人们对太阳不止一个,而是一天一个的认知。

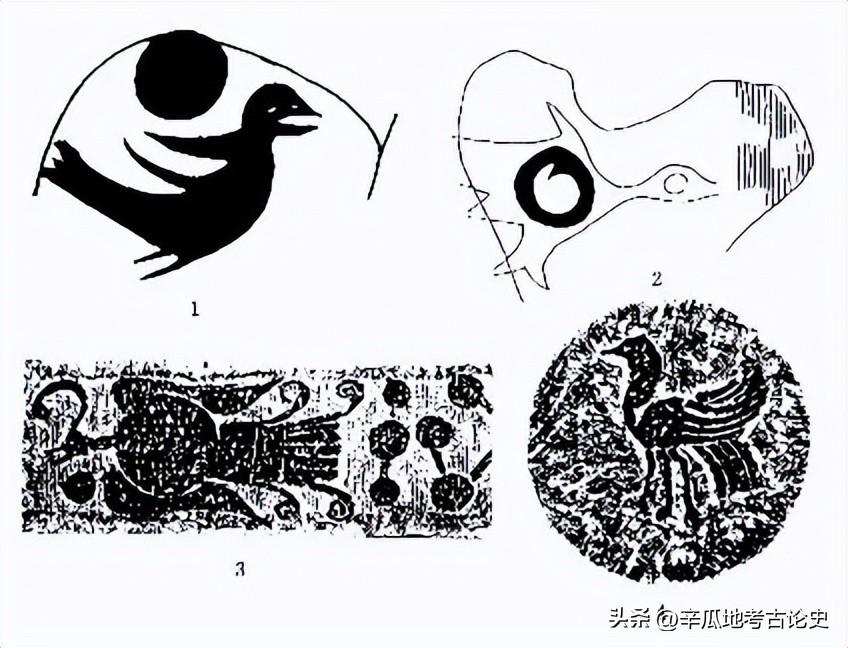

图一 金乌负日图 1. 仰韶文化彩陶图像 2.良渚文化陶器图像 3、4.东汉石刻画像

图一 金乌负日图 1. 仰韶文化彩陶图像 2.良渚文化陶器图像 3、4.东汉石刻画像

中国新石器时代的彩陶母题早已出现了金乌负日的图画(图一,1、2),发现于成都金沙遗址的商代太阳四鸟金箔饰(图二),则以居于四方的四鸟象征分至四神。汉代的画象石和各种美术品中仍然不乏金乌负日的题材(图一,3、4),可以作为《山海经》所记载的相关神话的图释。而《山海经》普遍记有帝俊使四鸟的内容,其实也正可以与金沙出土的太阳四鸟图像相呼应,体现的同样是以载负太阳的鸟作为太阳象征的思想。而商代甲骨文更不乏祭乌以祈求天晴赐日的占卜。事实证明,这种认为太阳的数量无限且由金乌载负的观念,其历史是相当悠久的。

图二 金沙遗址出土太阳四鸟金箔

图二 金沙遗址出土太阳四鸟金箔

《山海经》所说的大木显然就是扶桑,其位居东方日出之地,地名汤谷,《尚书•尧典》则作“旸谷”。《说文•日部》:“旸,日出也。从日,昜声。《虞书》:曰旸谷。”“旸”是日出,而中国特有的地理位置使人们看到的日出景象一定是太阳从大海中升起,这个承载太阳出升的大池,古人称之为“咸池”,所以表现日出意义的“旸”字也可以写成从“水”的“汤”,从而说明人们看到了太阳从水中升起的现象。这是浑天宇宙论得以建立的认识基础。

《楚辞》与《山海经》有关十日的记载可以获得考古学材料的佐证。湖南长沙马王堆一号汉墓出土非衣,其上所绘表现天上世界的内容即有扶桑九日(图三)。四川广汉三星堆晚商遗存出土青铜扶桑,大木十二枝条上分别立有九鸟,显然是以金乌象征九日(图四)。扶桑树上之所以只能看到九日,那是因为十日中的另外一日早已由金乌载负着放飞于天宇了。因此,扶桑木上的十日与十二枝正好构成了十天干与十二地支的时空体系。

十日的想象固然美好,但人们不可能永远停留在太阳数量无限的原始认知的阶段。先民最初可能通过对月亮只有一个的认识开始怀疑太阳无数的成见,因为月球总以同一面朝向地球,这一事实很容易使人懂得月亮其实只有一个,而并不是十二个。同时,人们通过长期的观测可以规划出月球在作为“月站”的二十八宿间的行移轨迹,这个现象也会使人认识到月亮只有一个的事实,并启发他们逐渐懂得,每天出升的太阳其实也应该相同,所以太阳的数量同样只会有一个。屈原在《天问》中曾经发出“夜光何德,死则又育”的提问,即反映了人们对月亮只有一个的认识。

图三 马王堆1号汉墓出土明旌

图三 马王堆1号汉墓出土明旌

当然,尽管人们对月亮的观测启发了他们逐渐懂得太阳只有一个的事实,但真正完成这一认识还是需要通过他们对太阳的长期观测。太阳和月亮都会定期发生交食,如果人们初步掌握了交食周期,那么这种规律性的交食现象就不可能解释为出现在不同的天体之上。同时更为重要的是,先民天文观测水平的提高,会使他们通过日出之前(偕日出)和日落之后(偕日没)太阳在恒星间位置的变化描述出太阳的视运行轨迹,这就是黄道,从而认识到每天人们看到的太阳其实都是沿着同一条轨道在运行,这使他们最终真正懂得了太阳并没有很多,而只有一个的根本道理。或者也存在另一种可能,至少通过对日行轨迹事实的认识,印证了早期先民对于只有一个太阳的猜想。

图四 三星堆遗址出土青铜九日扶桑

图四 三星堆遗址出土青铜九日扶桑

天上只有一个太阳,这个事实的确认毫无疑问体现着人类认识自然的一次本质性飞跃,这样重要的认识转折一定会被先民大书特书,并一代代地传诵,这就是人们耳熟能详的后羿射日的神话。《淮南子•本经》对此的记载最为详具,文云:

俊赐羿彤弓素矰,以扶下国,羿是始去恤下地之百艰。逮至尧之时,十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食。猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野,杀九婴于凶水之上,缴大风于青丘之泽,上射十日而下杀猰貐,断修蛇于洞庭,擒封豨于桑林。万民皆喜,置尧以为天子。

相关内容还见于《尚书•尧典》和《山海经》。太阳本为金乌所负,所以屈原在《天问》中提出了“羿焉彃日,乌焉解羽”的问题,是说十日并出之后,后羿射落了其中的九日,其实是将载负太阳的九只金乌射落了。这一图景在汉代画象题材中有着生动的描绘。

一个太阳的事实确认之后,先民如何才能合理地解释太阳从计数不尽到最终只剩一个的转变呢?大自然中的幻日现象可能诱发了人们对于十日并出的想象,于是有了尧请来善射的后羿,射落了多馀的九日的故事,这样,天空中只有一个太阳的事实就被确定了下来。其实,先民长期以来具有着日光如箭的比喻,《墨子•经说下》:“光之人,照若射。”即是这种思想的准确体现。人们称呼白昼极长和极短的两天为“至日”,也就是日长至(夏至)和日短至(冬至),而“至”字的写法即作箭矢至地之形,乃象阳光至地。

况且古代田猎活动对鸟的猎获或有弋射之法,而太阳的正常运行正是因为有了金乌的负载,这意味着射落了负日之乌,太阳也就不可能再次升起,于是人们选择射日的方法来处理太阳过多的麻烦。这些认识显然都为后羿射日神话的诞生奠定了必要的认识基础和事实基础。

后羿射日的神话真实地反映了古人对于太阳数量认识的转变。后羿是古史系统中的东夷之人,而帝俊也是东夷人尊奉的上帝,因为后羿善射,所以帝俊赐给他彤弓素矰。这则神话除了暗示先民终于懂得了天上只有一个太阳的道理之外,还意味着这种人类享有同一个太阳的知识很可能首先是由东夷先民获得的。《天问》乃言:“帝降夷羿,革孽夏民”,是说东夷之羿,其射落九日的作为也同时为夏民解除了忧患,所以夏史上也要记上他的功劳。

《左传·襄公四年》引《夏训》曰:“昔有夏之方衰也,后羿自鉏迁于穷石,因夏民以代夏政。”都反映了曾经的夷强夏弱的史实。事实上,中国新石器时代文化呈现着夷夏东西的局面,而太行山以东的东夷文明普遍反映出其天文数术成就远高于太行山以西的华夏文明的史实,这显然为东夷先民首先完成对一个太阳的认识奠定了坚实的史学基础。

事实上,先民对于太阳从无数到只有一个的认识正是中国上古昆仑文化的渊薮,因此,昆仑文化从根本上说实际是一种摆脱了原始思维的太阳崇拜文化,这意味着我们只有首先将先民对太阳的认识转变梳理清楚,才可能使对昆仑文化的本质探索归入正途。

二 昆仑与三天

“昆仑”非属外来语或民族语文,这两个文字其实体现着地道的华夏文明。对这一问题的探讨,必须首先解决对“昆仑”二字的训诂正读。

大凡译音形成的外来语词或民族语词,皆重其读音而忽略字形,换句话说,对音文字只求音正,用字则唯以同音即可,至于选用哪个同音文字表音,则变化不定,不求规范。《尚书·禹贡》:“织皮,崐崘、析支、渠搜、西戎即叙。”其中之“渠搜”,《大戴礼记·五帝德》作“渠廋”,《逸周书·王会》作“渠叟”,《穆天子传》作“巨蒐”,并为同音通假。冯承钧《昆仑及南海古代航行考译序》云:“研究吾国史地之书,最感困难者,莫若外国语之译名。或因声韵之变迁,方言之殊异,传译有别。或因名称之假用,风习之不同,混解未免。

夫‘天竺’、‘身毒’、‘印度’,为同一地域之名;‘韦纥’、‘回纥’、‘回鹘’、‘畏吾儿’、‘辉和尔’,为同一种族之号;稍具史地常识者,固不难知之。”皆见译语的特点。即使放眼于早期以音表意的汉文语词,亦无不如此。《广雅·释训》:“俳佪,便旋也。”王念孙《疏证》:“俳佪之正转为盘桓,变之则为便旋。便旋,犹盘旋耳。俳佪,各本皆作徘徊。《汉书·高后纪》注云:俳佪,犹傍偟,不进之意也。《史记·司马相如传》:于是楚王乃弭节裴回。《汉书·张衡传》作俳回,並字异而义同。”皆重音轻字之例。然相较而言,这种非规范语词的现象于“昆仑”一名竟完全不曾出现。

昆仑文化虽传承悠久,但“昆仑”二字的使用却固定不移,后世虽变之如“崑崙”或“崐崘”,增添了表意的“山”字,但也仅在强调其为仙山的意义而已,而作为字根的“昆仑”仍未改变。这不仅体现了汉语文以字形表意的显著特征,而且也暗示了“昆仑”二字在字形上承载着表达昆仑文化本义的作用。

冯时《中国古代的天文与人文》,中国社会科学出版社2006年版

冯时《中国古代的天文与人文》,中国社会科学出版社2006年版

《说文•日部》:“昆,同也。从日,从比。”徐锴曰:“日日比之,是同也。”据此形训我们知道,“昆”字从“日”从“比”会意,其所表达的意义显然就是我们于上节所阐释的今天的太阳和昨天的太阳相同这一事实。所以,“日日比之”为同反映的正是古人对于每天出升的都是同一个太阳的认识,于是古人通过比日为同的方式创造了“昆”字。

据目前所见的史料分析,西周金文已有“昆”字,但商代甲骨文的“昆”字则尚存争议。其实甲骨文的“昆”字如果可以确认,那么金文“昆”字的结构特点也将不辨自明。

甲骨文“昆”本作从“日”从“比”之形,学者或释为“眾”,并不以为“昆”字。然而“眾”字本从三人以见义,若以为此从二人者为眾,则明显与字义不合。古以人三为眾[22],观念亘古不变。

甲骨文“众”与“眾”本为二字,“众”从三人以见多义,而“眾”则作日下三人之形,从“日”从“众”、“众”亦声,本指某种特殊身份的人,甲骨文于此分别清晰。《说文•㐺部》:“㐺,眾立也。从三人。读若钦崟。”又:“眾,多也。从㐺目。眾意。”许慎以二字分属两读以别之,但释义却并不正确。实“众”为众多义,而“眾”则指眾人。后世以“眾”训多,已是据其从“众”的意义引申而来,故《玉篇•㐺部》以“㐺”又作“眾”,视二字同意。

据西周曶鼎铭文的记载可知,眾是身份低于奴隶主贵族,但高于奴隶头目的一类人,其数量显然比奴隶主贵族多得多,所以“眾”字从“㐺”而有多意。可为助证的是,甲骨文庶众之“庶”本作从“庶”从“众”,而古文字“聚”字本也从“众”,皆以人三为众见义,绝无从二人者。建立了这样的认知背景,甲骨文作日下二人的文字不可释为“眾”就非常清楚了,显然,这个字只能是“昆”。

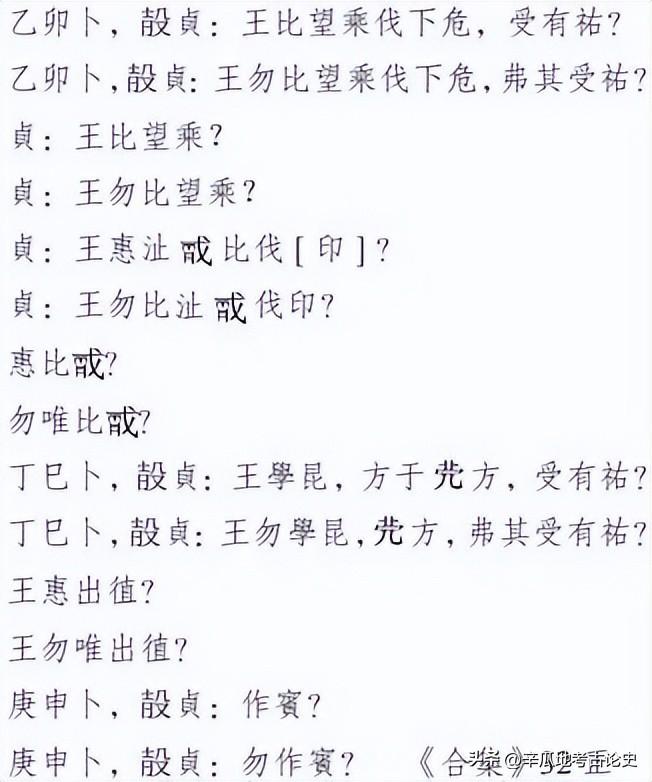

甲骨文可以考虑为“昆”字的辞例多为残辞,于揭示字义价值有限。然而尽管不排除这些从“日”从“比”的文字有的可能属于“衆”字省形的可能,但仍有证据可以确定“昆”字的释读。卜辞云:

此版刻辞共反映了七次占卜,乙卯日四条对贞卜辞的内容都是针对商王对下危和印的征伐,而丁巳日的两条对贞卜辞则是有关商王的巡狩。“伐下危”、“伐印”与“方于

方”遣辞不同,故明“方于

方”的意思并非征伐

方。“方”读为“放”,方本为商王朝的敌对方伯,或于此时归附商庭,为商王朝的外服,而商王巡狩其地称放。《楚辞·九章·悲回风》:“见伯夷之放迹。”王逸《章句》:“放,远也。”周初二伯巡省乃称“违省”[24],违远与放同义。故卜辞文意即言商王巡狩是否远至

方,遂卜其方受祐。“学”读为效,为占卜之后以筮法校验卜法[25],故对贞之意即谓是否需要得到筮法校验相同的结果。显然,训“昆”为同将可使卜辞文意得到合理的解释,从而说明甲骨文从“日”从“比”之字为“昆”是确定无疑的。

“昆”从比日以表达同的意思,体现的显然就是每日所见之太阳实为同一个天体的思想。《说文•比部》:“比,密也。”“比”作二人并肩而立之形,故有亲密、并列之意。《韩非子•说难》:“是比肩接踵而生也。”显然,比日就是并日,比日为同所表达的意思也就是今天人们所见的太阳和昨天的相同,这便是“昆”字训同的道理。

古人以为,十个太阳都是帝俊之子,这意味着在父权社会的背景下,同一个父亲的孩子其实就像先后出升的太阳一样,于是同父之兄弟也称昆弟。《玉篇•日部》:“昆,兄弟也。”《论语•先进》:“人不间于其父母昆弟之言。”战国楚帛书及《尚书•尧典》称分至四神皆以伯仲行次论,虽规划四时,但其源出却是十日昆弟的思想。

“昆”义为同,是说天上只有一个太阳,而同一个太阳每天依次沿着同一条轨道运行,这个意义就是“侖”。“侖”的本义是侖次,甲骨文作“”,从“亼”从“册”。《说文•亼部》:“侖,思也。从亼,从册。”又《亼部》:“亼,读若集。”可知“亼”通作“集”,有聚集、缀集的意义。“侖”字于“亼”下从“册”,显然体现的是对简册的聚集或缀集。“册”是古代书籍的象形文,古人将文字以毛笔书写于简,然后以韦绳将散简编联成册,所以成册的文献,简的先后次序是不能混乱的。

初成之册,人们要按简的次序编联而不致错乱,故不能随意为之,必须查其次序,思之而后编就,这就是古人训“侖”为思的道理。同时,册书久读必致韦绳朽断,如孔子好《易》而手不释卷,故致韦编三绝。而编绳断绝必致册简的次序散乱,重新汇集编缀仍然需要检查每支简的先后次序,如果册书缺少标明次序的编号,或简背没有刻划出方便编缀的斜向编联线,那么重编简册就只能根据其内容加以分析,这些工作当然都需要做或浅或深的分析思考,因此同样可以说明“侖”训为思的原因。这些制度表明,“侖”的本义其实就是侖次。

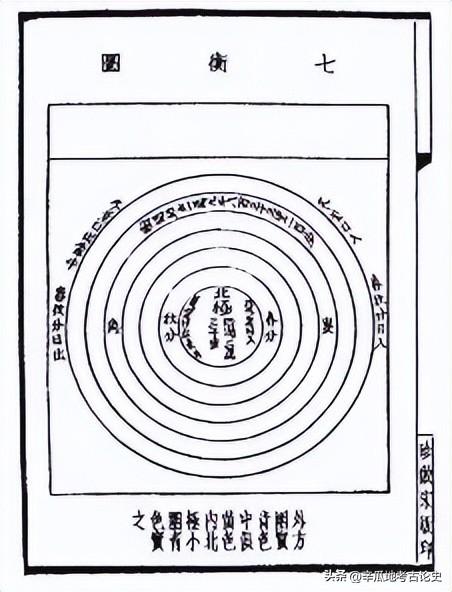

图五 《周髀算经》“七衡六间图”

图五 《周髀算经》“七衡六间图”

同一个太阳的侖次当然是指太阳每日沿着同一条轨道运行的天文现象。由于太阳出升的地平方位每天都在改变,所以太阳日日侖次而行的视运动表现,就是其在天宇中画出的一道道曲率相等的圆弧,如果观测太阳在一年十二个中气的周日视运行轨迹,当然就可以得到七个同心圆,这就是记载在《周髀算经》中的“七衡六间图”(图五)。七衡六间表现了二十四节气中十二个中气的太阳周日视运行轨迹,其核心部分就是作为内衡的夏至日道,作为外衡的冬至日道,以及作为第四衡(中衡)的春分和秋分日道。

这组由二分二至日行轨迹所构成的三个同心圆,古人名之曰“三天”,或称 “三圆”,而从同一个太阳日日侖次运行的角度讲,它还应该有一个更具文化内涵的古老名称——昆侖,这就是“昆侖”一词的本义。很明显,“昆侖”二字的意思实际就是同一个太阳日日侖次而行,再不是十个太阳所呈现的一日方至、一日方出的轮班作业了,这当然体现了古人对于太阳认识的巨大飞跃。

据此我们可以清楚地得出结论:昆义为同,其所强调的乃是人们每天看到的太阳其实只是同一个天体的事实,古人对这一事实的描述是比日为同,而日日相比所体现的显然就是今日所见之日与昨日所见之日相同的思想。然而太阳尽管只有一个,但其每天的视运动轨迹却并不相同。夏至日行极北,冬至日行极南,春秋二分日行居中,实际却都是沿着黄道行移,日日仑次而秩序井然,这就是仑。所以昆仑的本义,一言以蔽之,就是同一个太阳仑次而行。这意味着太阳日行的图像也就构成了昆仑的形状,其本作圆形,而最初的形制规划即是体现二分二至日行轨迹的三天或三圆,晚世则形成表现十二中气日行轨迹的七衡六间。

无论三圆还是七衡,其所表现的只是黄道,也就是太阳的视运行轨道。由于太阳仑次而行所呈现的轨道乃是圆形,这使“仑”字也就有了天圆或圆周的意义。《集韵•魂韵》:“昆仑,天形。”《太玄•中》:“昆仑旁薄。”范望《注》:“仑,沦也。”司马光《集注》:“昆仑者,天象之大也。”《诗•魏风•伐檀》:“河水清且沦猗。”毛《传》:“沦,小风水成文,转如轮也。”汉字的“轮”本为圆形车轮,从“车”“仑”声;而“沦”义为水波泛起的圆形涟漪,从“水”“仑”声。二字表音的“仑”字其实都兼而表意,明确体现了这一思想。

《尔雅•释天》:“三成为昆仑丘。”昆仑丘亦即昆仑虚。《说文•丘部》:“虚,大丘也。崐崘丘谓之崐崘虚。古者九夫为井,四井为邑,四邑为丘,丘谓虚。”是为明证。《说文•丘部》:“丘,土之高也。非人所为也。一曰,四方高,中央下为丘。”丘的本义为自然形成的高阜,古人就高居丘,以避水患,成为制度。而人为之坛坎也可谓丘,如祭天之坛名曰圜丘,祭地之坎名曰方丘。圜丘垒高以近天神,此合“土之高也”之说;方丘下坎以近地祇,又合“四方高,中央下”之说。新石器时代文化中发现的这两类遗存,其形制都清楚地体现了上述思想。

昆仑丘的形制为三成,这显然体现了昆仑三天的古老思想。传统文化奉行所祭必象其类的观念,天的形状是圆形,那么祭天的圜丘也就必须象天为圆形。当然,圆形的天又可以具体描述为至少象征二分二至日行轨迹的三圆,这意味着祭天的圜丘也同时需要设计为三圆的形状。这种三圆形制的圜丘,其最早的遗存不仅已经发现于辽宁建平牛河梁属于5500年前的红山文化(图六),而且直到明代北京天坛的圜丘,形制竟然没有任何改变。很明显,如果三圆就是昆仑的话,那么这种以三个同心圆所呈现的祭天圜丘,毫无疑问就应是传统认为的昆仑丘或昆仑虚,其为祭天之天坛,与凌纯声氏曾经提出的昆仑即坛的看法相合。

图六 辽宁建平牛河梁红山文化圜丘

图六 辽宁建平牛河梁红山文化圜丘

古封禅礼仪即以封礼祭天,事关昆仑。《史记·封禅书》载汉武帝封禅云:

初,天子封泰山,泰山东北阯古时有明堂处,处险不敞。上欲治明堂奉高旁,未晓其制度。济南人公玉带上黄帝时明堂图。明堂图中有一殿,四面无壁,以茅盖,通水,圜宫垣为複道,上有楼,从西南入,命曰昆仑,天子从之入,以拜祠上帝焉。於是上令奉高作明堂汶上,如带图。及五年脩封,则祠太一、五帝於明堂上坐,令高皇帝祠坐对之。祠后土於下房,以二十太牢。天子从昆仑道入,始拜明堂如郊礼。

王先谦《汉书补注》:“吴仁杰曰:‘明堂者,坛也。’司仪职曰:‘将会诸侯则命为坛,三成。’郑康成曰:‘成犹重也。三重者,自下差之为上等、中等、下等。’”与《尔雅》所说之制度相同。知古之明堂既名昆仑,实以圆顶之祀天殿堂名曰昆侖,而其中之複道则名昆仑道。《旧唐书·礼仪志三》详载唐高宗乾封间封禅仪注云:“有司于太岳南四里为圆坛,三成,十二阶,如圜丘之制。”是登封前于泰山下祭祀昊天上帝之封祀坛恰为三成圆坛,与武帝所建古明堂制度正合。因此,昆仑以三天三圆为制,其为祭天之所,这一传统自新石器时代以降传承有序。

三 昆仑与观象

昆仑思想的形成不仅体现了古人对于天上只有一个太阳事实的认知,而且表明他们已经掌握了黄道的知识。太阳每日运行的轨迹虽然从表面上看并不相同,但那只不过是因为时间的变化所呈现的视觉差异而已,其实却是沿着同一条轨道行移的。

古人为什么要有一个太阳认识的需要?换句话说,太阳数量的多少对早期先民而言到底具有什么影响?回答这个问题,就必须回归到人类知识体系得以建立的本质上来思考。

我曾指出,人类最早形成的知识体系是先民对空间和时间有意识地规划,这一工作必须通过天文观象来实现,其中最重要的工作就是借助槷表完成对日影的测量。一个浅显的道理告诉我们,古人如果想通过日影测量完成对空间和时间的规划,就必须首先建立一个必要的认知前提,那就是观象授时的标准问题,人们只有根据对同一个天体的观测,才可能获得可信赖的观象结果。具体到可供测影的太阳而言,只有当人们每天看到的太阳是同一个天体,测影的工作才具有意义。

理由很简单,测影工作不可能在一天之内完成,而必须经过长期不懈的持续观测和数据积累,如果观测的对象不同,那么不同天体之间存在的差异就势必会影响观测的结果。准确地说,基于不同太阳的观测必然导致测影数据缺乏关联,从而使长期测影的工作失去价值。很明显,人们只有建立起同一个太阳的观测基础,才可能获得客观一致的测影结果。因此对于日影测量的工作而言,一个太阳的事实必须首先得以确立。毫无疑问,这是人们完成长期观象实践的根本保证。

澄清先民的这种关键认识至关重要。只有当一个太阳的事实确定之后,人们才可能为对空间与时间的规划建立起恒定的计量标准,否则这种日影观测的工作就是毫无意义的。显然,当人们认识到天上只有一个太阳的时候,长周期测影所获得的结果便真正具有了可以相互比较的价值。假如太阳的数量无数,今日出升的太阳与昨日不同,那么持续不断的观测工作就没有可能。因此,昆仑观念的产生事实上反映的是古人为实现长期测影观象的基本要求。昆为日日相同,仑为相同的太阳仑次而出,这意味着人们可以在一个恒定的空间背景下,放心地通过对同一个天体的持续观测,完成长期且不间断的测影计量工作。

在中国上古的神话系统中,夸父逐日所表现的大人追逐日影无疑是早期文明社会测影活动的客观写照。顾颉刚先生曾经建立起了这一神话与昆仑文化的联系[32],事实上,这正是昆仑文化得以形成的天学基础。

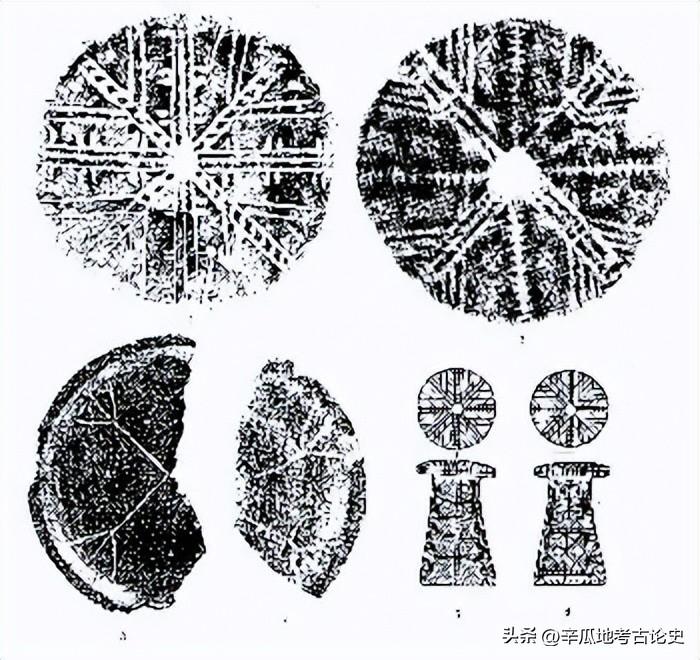

图七 五位九宫图1、2、5、6.陶支座顶面契刻(湖北秭归柳林溪出土)3、4. 陶器外底契刻(安徽蚌埠双墩出土)

图七 五位九宫图1、2、5、6.陶支座顶面契刻(湖北秭归柳林溪出土)3、4. 陶器外底契刻(安徽蚌埠双墩出土)

中国古代先民立表测影的历史可以大致梳理清楚。目前的考古资料显示,在距今八千年以前的新石器时代,先民利用槷表测影规划时间的工作似乎还不完善,或者当时尚处于初步掌握这一技术的阶段,测定时间更为普遍的做法可能是通过律管候测地气,也就是古人所说的“天效以景,地效以响”的响法。河南舞阳贾湖新石器时代遗存出土了用丹顶鹤腿骨制作的候气律管,时间约属距今9000—8000年,开启了后世律历制度的先河。然而此后不久,情况却发生了根本改变。

距今八千年或稍晚的考古材料明确显示,当时的人们对测影技术的掌握不仅已经相当成熟,而且运用广泛。湖北秭归东门头遗址发现属于这一时期的测影石碑,安徽蚌埠双墩及湖北秭归柳林溪两处新石器时代遗址出土了大量表现二绳、四维、四钩和“亞”形的表现传统空间观念的刻划图形(图七),而这些有关四方、五位、八方、九宫的空间思想显然只能通过立表测影的工作才可能逐步建立起来。这意味着至少在公元前六千纪,先贤已经完成了对一个太阳的认识,而在其前的公元前七千纪或者更早,则应是先民从多个太阳向一个太阳认识的转变时期。这个事实清楚地表明,中国传统的昆仑文化至少在公元前六千纪就已经形成了。

考古学证据可以明确建立昆仑文化形成和完善的时间脉络。如果说公元前七千纪的古代先民还不能很好地掌握立表测影这一新技术的话,那么随着人们对于天上只有一个太阳事实的确认以及他们对黄道的认识,至少到公元前六千纪,测度日影的工作则已成为先民决定空间和时间的主要方法。

而以三圆为核心内涵的昆仑图形事实上在公元前五千纪的中叶就已经出现,河南濮阳西水坡45号墓在以蚌塑图像表现北斗和龙、虎星象的同时,其墓穴形状则取象于三圆盖图(图八),从而为我们提供了目前所见最早的三圆昆仑的物证。经过千年的发展,红山文化圜丘在表现三圆昆仑的形状方面显然已经更为完善(图六),其数术思想不仅可以直接与《周髀算经》的记载建立起联系,而且其三圆的形制一直影响了传统圜丘的设计理念,五千年一脉相承。这些证据都充分证明,中国传统昆仑文化的历史是相当悠久的。

图八 河南濮阳西水坡45号墓平面图 (采自《文物》1988年第3期,图上文字为作者所补)

图八 河南濮阳西水坡45号墓平面图 (采自《文物》1988年第3期,图上文字为作者所补)

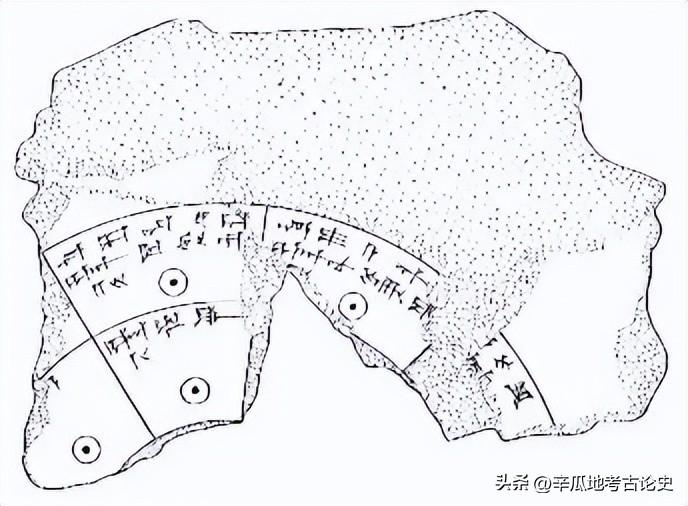

两河流域的古代文化同样留有三圆的遗存。巴比伦希尔普莱斯特泥版(Hilprecht tablet)作为一种星表即呈三圆的形式(图九),然而其时代却要相对晚近很多,无法与中国的材料相比。我曾指出,这种三圆泥版图像应该是中学西渐影响的结果,其不过是西水坡或红山先民三圆思想的再现而已。因此,如果两河流域这种三圆或多层塔庙的特点可以考虑为与昆仑文化具有某种联系的话,那么其充其量也只能充当早期中国昆仑文化西传的支流。如果是这样,那么巴比伦的所谓昆仑观念不仅不可能是中国上古昆仑文化之源,反而应当是源自于中国。中国固有的昆仑文化可能在公元前三千年以后,随着中国二十八宿星官体系的西传影响了两河流域,并逐渐融入了当地的文化。

图九 巴比伦希尔普莱斯特泥版(采自李约瑟《中国科学技术史》)

图九 巴比伦希尔普莱斯特泥版(采自李约瑟《中国科学技术史》)

四 昆仑地中与升仙思想

昆仑即圜丘,圜丘亦即昆仑,合之则可名曰昆仑丘或昆仑虚。昆仑圜丘为古人的祭天之所,祭天之礼作为大礼,唯有受命于天的天子才有资格享有,因此在居中而治政治制度的背景下,由于天子必居天下之中,因此祭天的圜丘也必建于天下之中,这实际为昆仑丘赋予了地中的意义。

西周武王元年的天亡簋铭文记载了周武王伐灭殷商后登临嵩山的祭天大礼[41],成王时代的何尊与德方鼎铭文也同样追忆了这一史实。虽然西周初立,周王朝自己的昆仑圜丘尚未及兴建,但嵩山作为自商汤六世祖先上甲微以来确定的天地之中[42],这一事实已经得到了夏商两代王朝的确认,成为当时宗教观念被认可的直居上帝之下的作配之地,所以武王一旦继承了这个地中传统,于嵩山祭天就是其必然的作为。何尊铭文在追述这次祭天大礼时,把周武王的告天活动称之为“廷告”,意即居天地之中而直告。显然,直告才能建立授予天命的上帝与接受天命的人王最直接的联系。因此,位居天地之中祭天其实是上古祭天大礼对致祭地点最起码的要求,这意味着昆仑圜丘必须建立于王庭,其位居天地之中的事实是不容怀疑的,这使昆仑观念理所当然地具有了天地之中的意义。

天地之中并不是古人随意选定的,其必须建立明确可靠且天下共认的天学标准,这个标准就是立表测影。根据《周礼•地官•大司徒》的记载,古人以八尺槷表测影,当某地夏至日正午的影长为一尺五寸,这里就是天地之中。当然,比这更早的地中确立原则是定夏至日中之影长为一尺六寸,这在《周髀算经》中有着明确的记载。事实上,古人选择地中的根本目的是为建立人王与授予其天命的上帝最直接的联系,从而获得配帝在下的合法王权,因为上帝居住于天之中央,也就是北极,所以配帝在下的人王就必须居住在地的中央,这样才可以使人王的权力拥有政治与宗教两方面的合法性。

既然地中乃因测影而确定,那么由于统治者不仅垄断了天文观测的工作,而且居中而治天下,所以帝王测影的地点其实也就是地中之地。商代将于地中测影的活动称为“立中”,清晰地反映了这一制度的本质。因此,由于昆仑圜丘必须建立在天地之中,从而必然导致昆仑地中观念的形成。

地中的确定必须通过立表测影而实现,所以立表测影又名“立中”,这使昆仑地中与测影之表具有了密切的联系。《水经·河水注一》引东方朔《十洲记》的一段话很值得注意,文曰:“方丈在东海中央,东西南北岸相去正等。方丈面各五千里,上专是群龙所聚,有金玉琉璃之宫,三天司命所治处。群仙不欲升天者皆往来也。”

又引张华叙东方朔《神异经》曰:“崑崙有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。围三千里,圆周如削。下有回屋,仙人九府治。上有大鸟,名曰希有,南向,张左翼覆东王公,右翼覆西王母,背上小处无羽,一万九千里,西王母岁登翼上,之东王公也。故其柱铭曰:崑崙铜柱,其高入天,圆周如削,肤体美焉。其鸟铭曰:有鸟希有,绿赤煌煌,不鸣不食,东覆东王公,西覆西王母。王母欲东,登之自通。阴阳相须,惟会益工。”这些内容显然就是对先秦槷表形制的描述。

目前发现的两周槷表实物皆以青铜制为表座和表首,其中表座为正方形,上饰龙纹或鸟纹;而表首呈柱状,顶端立有一鸟(图十),其造型即如方丈之上立有铜柱,其治三天司命,三天即为二分二至之日行轨迹,也即昆仑之取象,而司命则为主寿之神,事关升天成仙,此又与昆仑升仙的思想相关。这些内容皆与立表测影的活动相涉,正可以揭示昆仑三天与立表测影的关系。

图十 东周祖槷 左. 湖北枣阳郭家庙曾国祖槷 右. 山东长清仙人台邿国祖槷

图十 东周祖槷 左. 湖北枣阳郭家庙曾国祖槷 右. 山东长清仙人台邿国祖槷

有关昆仑神话的最早记载见于《山海经•西山经》,文云:

西南四百里,曰昆仑之丘,是实惟帝之下都,神陆吾司之。其神状虎身而九尾,人面而虎爪。是神也,司天之九部及帝之囿时。有兽焉,其状如羊而四角,名曰土蝼,是食人。有鸟焉,其状如蠭,大如鸳鸯,名曰钦原,蠚鸟兽则死,蠚木则枯。有鸟焉,其名曰鹑鸟,是司帝之百服。有木焉,其状如棠,黄华赤实,其味如李而无核,名曰沙棠,可以御水,食之使人不溺。有草焉,名曰薲草,其状如葵,其味如葱,食之已劳。河水出焉,而南流东注于无达。赤水出焉,而东南流注于氾天之水。洋水出焉,而西南流注于醜塗之水。黑水出焉,而西流于大杅。是多怪鸟兽。

昆仑作为帝之下都,显然是直居天帝之下的地中之地。郭璞《注》云:“天帝都邑之在下者。”已经讲得非常明白。《穆天子传》卷二云:“吉日辛酉,天子升于昆仑之丘,以观黄帝之宫。”而黄帝作为五方帝的中央之帝,其本质其实只是帝佐,并非至上神上帝,后来在五帝观念形成之后,则常与天帝混淆。《山海经•海内西经》:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。”以昆仑位于上帝之下,同样明确强调了昆仑地中的思想。而《水经》言:“崑崙墟在西北,去嵩高五万里,地之中也。”

虽仍沿袭了昆仑地中的思想,但对昆仑地在西北的说法更有发挥,以其去位于地中的嵩高玄远,反添矛盾。事实上,所谓昆仑在西北正应合着天中在西北的古老天极观,古人素以天倾西北,这种认识来源于一个客观的观象事实,即五千年前的北天极并不在正北方的中天,而是向西北倾斜,所以古人以象天的乾卦配于西北。后人误以昆仑于实际地理之西北,缘木求鱼。显然,昆仑位居天帝之下的认识是根深蒂固的,帝居天之中央,则昆仑就必居地之中央。

天地之中虽然是一种相对更为广阔的空间观念,但它的形成却是建立在四方五位这种朴素空间思想的基础之上的。换句话说,由于天文历算是为皇家垄断的神秘知识,所以帝王居于天地之中,其测影活动也就必在地中进行,或称“立中”。而中国传统的时空关系表现为空间决定时间,这意味着立表测影首先完成的就是对空间的规划,这使昆仑三天与作为空间基础的五位空间思想具有了密切的联系。

昆主日,其所强调的是比日相同,这使人们基于同一个太阳的长期测影活动具有了时空标准的意义,并通过规范化的测影工作,逐渐形成了二绳、四钩、四维、九宫等一整套完整的空间思想。

二绳实为古人通过立表测影所确立的空间方位体系的基础,其以子午绳与卯酉绳交伍,准确地表达了东、西、南、北、中五方的意义。随着空间思想的发展,二绳通过积累实现其平面化,形成新的五位空间,成为汉字“亞”的取象来源,而其简化形式则是仅保留了二绳与四钩的图形,古人将这一通过测影建立的五位空间图形命之曰“日廷”[48]。“日廷”名称所体现的意义非常明确,“日”为据以测影建立空间体系的天体,而“廷”则为中,所以日廷所强调的仍是通过揆度日影以定中。因此,日廷虽是表现四方和中央的五位图,但从政治制度的角度讲,位居中央的一方才是其中最重要的位置。这些有关传统空间观念的发展及其特点,我们已有详细的讨论[49]。

日廷图也就是四方五位图,这一空间思想后来发展出了五城十二楼的升仙观念,成为中国原始宗教的重要内容。五城显然就是日廷图所呈现的五位空间,而十二楼的概念则来源于五位空间通过二绳与四钩所规划的十二地平方位(图十一)。昆仑圜丘是为昆仑虚,而日廷的空间表述则为五城十二楼,那么由于昆仑圜丘与日廷并居地中,所以二者同时都强调了昆仑中央的意义。昆仑本之于日之行迹,而五城十二楼则源于人们对于地理空间的测量,故昆仑为大,五城为小,致五城十二楼必居于昆仑虚中,如此则形成了昆仑虚中有五城十二楼的原始宗教观念及升仙思想。

图十一 日廷图

图十一 日廷图

五城十二楼位于昆仑虚中,而昆仑又在天帝之下的天地之中,直居帝下,所以升天成仙也就必须从昆仑虚中的五城十二楼出发,这里直通帝廷,无疑是升入天廷的捷径,因而素被认为升仙之所。有关五城十二楼及相关的升仙思想,先秦两汉文献多有记载。屈原在《天问》中说:

崑崙縣圃,其居安在?增城九重,其高几里?四方之门,其谁从焉?西北辟启,何气通焉?

王逸《章句》:“崑崙,山名也,在西北,元气所出。其巅曰縣圃,乃上通于天也。《天对》云:积高于乾,崑崙攸居。蓬首虎齿,爰穴爰都。”《离骚》也云:

朝发轫于苍梧兮,夕余至乎縣圃。……朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。

王逸《章句》:“縣圃,神山,在崑崙之上。《淮南子》曰:崑崙縣圃,维绝,乃通天。言己朝发帝舜之居,夕至縣圃之上,受道圣王,而登神明之山。《淮南子》言:白水出崑崙之山,饮之不死。阆风,山名,在崑崙之上。”洪兴祖《补注》引《水经》云:“《崑崙说》曰:崑崙之山三级,下曰樊桐,一名板松;二曰玄圃,一名阆风;上曰层城,一名天庭。”又引东方朔《十洲记》曰:“崑崙山有三角,一角正北,上干北辰星之燿,名阆风巅;其一角正西,名曰玄圃台;其一角正东,名曰崑崙宫。”又云:“《河图》曰:崑山出五色流水,其白水入中国,名为河也。五臣云:白水,神泉。道书云:阆野者,阆风之府是也。崑崙上有九府,是为九宫。”屈原所说的昆仑悬圃、阆风、增城九重,都是昆仑升仙思想的重要内容。《史记•孝武本纪》于此记述得更为清楚,文云:

方士有言:“黄帝时为五城十二楼,以候神人于执期,命曰迎年。”上许作之如方,

名曰明年。上亲礼祠上帝,衣上黄焉。

裴骃《集解》引应劭曰:“崑崙玄圃五城十二楼,此仙人之所常居。”《孝武本纪》载公玉带上黄帝时明堂图云:“中有一殿,四面无壁,以茅盖,通水,圜宫垣为複 道,上有楼,从西南入,命曰昆仑,天子从之入,以拜祠上帝焉。”司马贞《索隐》云:

玉带明堂图中为複道,有楼从西南入,名其道曰崑崙。言其似崑崙山之五城十二楼,故名之也。

而《河图括地象》更明确以昆仑五城十二楼位于地中。文云:

天下九州,内效中域,以尽地化。地中央曰昆仑,昆仑者,地之中也。地下有八柱,柱广十万里,有三千六百轴,互相牵制,名山大川,孔穴相通。昆仑之墟有五城十二楼,河水出焉,四维多玉。

昆仑虚中有五城十二楼,其位居天地之中,成为古人所认为的升仙之所,这些思想在先秦两汉甚为流行。升仙何以必于地中?那是因为天帝居住于天的中央——北极,所以升天的通道必须选在地中,这是灵魂升天距离最近的通途,犹如祭天告神必于地中而直告一样。这种对于祭天升天必择中而为的安排,目的当然都是为了取得与天帝最直接的联系。

昆仑虚作为升仙之所,其居地中,上通天中,这一观念在《淮南子•墬形》中保留得最为完备。文云:

掘昆仑虚以下地,中有增城九重,其高万一千里百一十四步二尺六寸。上有木禾,其修五寻,珠树、玉树、琁树、不死树在其西,沙棠、琅玕在其东,绛树在其南,碧树、瑶树在其北。旁有四百四十门,门间四里,里间九纯,纯丈五尺,旁有九井玉衡,维其西北之隅,北门开以内不周之风。倾宫、旋室、悬圃、凉风、樊桐在昆仑阊阖之中,是其疏圃。疏圃之池,浸之黄水,黄水三周复其原,是谓丹水,饮之不死。

河水出昆仑东北陬,贯渤海,入禹所导积石山。赤水出其东南陬,西南注南海丹泽之东。赤水之东,弱水出自穷石,至于合黎,余波入于流沙,绝流沙南至南海。洋水出其西北陬,入于南海羽民之南。凡四水者,帝之神泉,以和百药,以润万物。

昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。

高诱《注》:“中,昆仑虚中也。增,重也。有五城十二楼,见《括地象》。上,昆仑虚上也。五寻长三十五尺。横,犹光也。横或作彭。彭,受不死药器也。阊阖,昆仑虚门名也。悬圃、凉风、樊桐,皆昆仑之山名也。渤海,大海也。河水自昆仑由地中行,禹导而通之,至积石山。《书》曰:‘道河积石。’太帝,天帝。”昆仑之四维有四水,其中河水出昆仑东北陬,赤水出昆仑东南陬。

王念孙《读书杂志》引王引之云:“昆仑四隅为四水所出,说本《海内西经》。上文言东北陬、东南陬,下文又言西北陬,无独缺西南陬之理。此处原文当作‘弱水出其西南陬,绝流沙南至南海’。”故弱水出昆仑西南陬,洋水出昆仑西北陬。古人以为,五城日廷四隅之四水,其作用本在于和百药而保神仙不死。丹水或即白水,已见《离骚》,饮之不死,作用相同。后人则误以此神仙四水实比地理之四水,至汉武帝更妄议而臆测,谬之千里。

冯时《百年来甲骨文天文历法研究》,中国社会科学出版社2011年版

冯时《百年来甲骨文天文历法研究》,中国社会科学出版社2011年版

《山海经•海内西经》云:

海内昆仑之虚在西北,帝之下都。昆仑之虚方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之巖,赤水之际,非仁羿莫能上岡之巖。赤水出东南隅,以行其东北。河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。洋水、黑水出西北隅,以东,东行,又东北,南入海,羽民南。弱水、青水出西南隅,以东,又北,又西南,过毕方鸟东。

所记与《淮南子》略同。昆仑虚在西北的帝之下都,明确暗示了此西北即言天极的位置,当天之中,故昆仑显在地中。其上多瑞禽神兽,灵木仙草,描写的显然是天上的帝廷世界,为神域仙境。瑞禽神兽实比百官,或主九天,或主时节,如鹑鸟司帝之百服,显即百官所司帝廷之事,其与史载少昊氏以鸟师而鸟名的传统相同[50]。而木禾居昆仑中央,其取五寻五围为制,为中央之数。四水则居四隅,当四维之位,并之五位日廷,是为九宫,正合昆仑上有九府九宫之说。其本之于五城十二楼的空间思想也甚为清楚。

图十二 春秋锺离君柏墓“亞”形墓室所表现的五城十二楼

图十二 春秋锺离君柏墓“亞”形墓室所表现的五城十二楼

昆仑虚的真实面貌于今日已有机会看到。安徽蚌埠双墩春秋锺离君柏墓,其墓葬形制呈圆形,是为其时之昆仑虚遗存,其中位于墓葬底部的墓室结构即呈五城十二楼的形制布局(图十二),正可见昆仑虚中有五城十二楼的传统升仙观念。墓主人锺离君柏自此而升天,其上倍之,即达凉风之山,或作阆风,墓葬则以山形土锥表现,登之而不死。再上倍之,则达悬圃,墓葬以十八形埒表现,以象九野九天之分界,登之乃灵,能使风雨。更上倍之,终至天廷帝居之所,墓葬则以白璧象天,且天空以放射线象征二十八宿天区而表现,登之乃神。其借昆仑表现的升仙思想非常完整。

事实很清楚,上古时代的昆仑虚或昆仑丘本为地中祭天之所,当然也是古人认为的升仙之所,后世则就其形制与升仙思想讹生仙山之说。而昆仑虚中有五城十二楼,为升仙的需要,古人又想象出五城之四钩处有四水,以和百药而保仙人平安,故更讹昆仑为河源仙山,致昆仑之本义昧而不明。汉武帝据讹说以定昆仑之地,后人风从,终使昆仑文化沦为千古疑案。今天我们把真实的昆仑揭示出来,还她的本来面目。

五 结论

综上所述,可将本文要点厘定如次。

一,中国古代的昆仑文化源出于先民的太阳崇拜传统和观象授时制度,这要求古人必须对太阳进行研究,并最终认识到太阳只有一个的事实。昆义为比日相同,仑义为伦次,故同一个太阳日日伦次而行,这一现象的朴素表述就是“昆仑”。天有十日与后羿射日两则神话表现了古人对于太阳无数到只有一个的认识转变,这是昆仑文化的思想基础。

二,同一个太阳的认识服务于上古先贤观象授时的需要。以槷表测影规划空间和时间建构了人类最早的知识体系,但测影工作不可能在一天之内完成,这意味着长期的测影活动必须首先建立一个必要的观测前题,这就是基于同一个天体的测影实践,这促使先贤最终认识到一个太阳的事实。这是昆仑文化的认知基础。

三,太阳的周日视运行轨迹是为黄道,而二分二至的日行轨迹则形成三圆,或谓三天,为祭天圜丘的形制来源,故三圆或圜丘皆谓昆仑,也即昆仑丘或昆仑虚。这是昆仑文化的形象特征。

四,昆仑圜丘为祭天之所,体现王权,其必居天地之中,直位帝下。而地中的确定需要通过测影获得,测影以定四方五位也必于地中,这决定了昆仑三天与五位日廷的结合。在升仙的思想体系中,昆仑虚中五城十二楼为升仙之所,这完善了昆仑神话的神仙内涵。

五,传统或以昆仑地在西北,或以昆仑地在天地之中,两说并不矛盾。此西北当对应于天倾西北之天中而言,而非实际地理的位置。后人不解其义,据西北名山以比昆仑,谬之远矣。

六,在传统的升仙观念中,五城日廷的四维设有四水,作用在于和百药以保神仙平安。后世不解昆仑神仙之本义,妄以此四水实比地理之四水,或更以昆仑为河源而实指某山,贻害无穷。

七,考古资料显示,昆仑文化至迟在公元前六千纪即已形成。昆仑之形象本呈三圆,其于祭天之礼则成三坛圜丘之形制。这一思想后随中国二十八宿星官体系的西传而为两河流域之先民所接受,此中学西渐之一证。

冯时《中国古文字学概论》,中国社会科学出版社2016年版

冯时《中国古文字学概论》,中国社会科学出版社2016年版

- 0000

- 0000

- 0000

- 0005

- 0001