郭静云:印纹硬陶技术与神纹母题

本文摘自郭静云《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》(上海古籍出版社2016年)第五章第六节。

(一)长江中下游三个区域

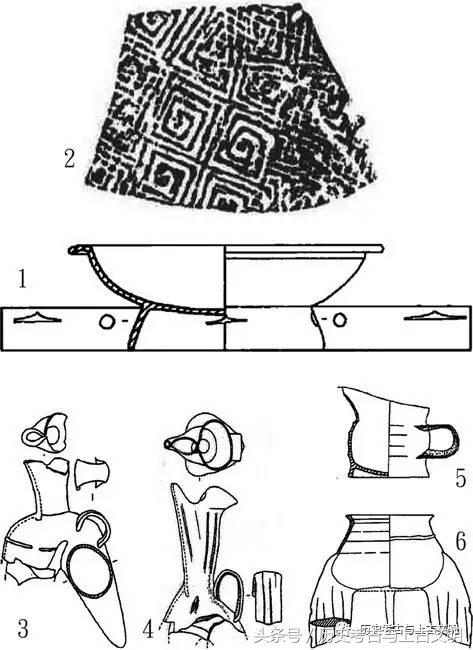

硬陶技术和硬陶上的神纹未必是同源,所以需要加以思考各种可能性。假如神纹的前身是双圆双勾结构所组成的镂孔纹,且此纹饰虽然会有些皂市下层文化的影子,不过似由崧泽文化始创和定型,所以,我们可以继续推论以长江下游精神文化为源头,并寻找从崧泽到马桥的传承关系。从上海广富林遗址来看,其第一阶段属良渚晚期,在该地层有典型的似崧泽镂孔纹的细泥质黑衣灰陶圆足盘(M30:3,图百卅一:1),而第三阶段则已出现印神纹的硬陶(H124:5,图百卅一:2)[1],不过,两者是否有传承的关系,实难以厘清。广富林第一阶段的器物以良渚风格为主(图百卅一:3、5);第二阶段的器物较杂,有典型的良渚风格的鱼鳍形足鼎(图百卅一:6)。在第一阶段所见陶鬶均为良渚类型(图百卅一:3),在第二阶段另出现近似石家河类型的鬶(图百卅一:4)。长江下游地区自然环境不稳定,导致文化断断续续发展,文化高峰期与低潮交替出现,外来影响与本土消化、新创建的因素经常难以区分。考虑到崧泽文化时期镂孔纹饰似乎有夔形的规律,且在马桥阶段神纹硬陶特别多及发达,所以,笔者以为,长江下游文化对神纹的形成应有所贡献,但是更确切的渊源关系尚难以厘清。

图一三一

不过在长江中游地区,早在皂市下层、汤家岗、大溪、屈家岭文化就有零散出现的似为神纹的图案,包括既有镂孔纹,亦有彩绘纹,又有与商文明神纹技术一样的印纹(参图百十九至百廿一:1;百卅六:1-4),是否神纹母题源于此?在此问题中,还有一个颇为关键的角色,即长江中、下游之间的薛家岗、樊城堆、郑家坳等极少被研究的江西和皖南地区的文化。湖口县史家桥、靖安县郑家坳、永丰县尹家坪、清江县筑卫城、樊城堆等遗址中,在时代偏早的地层中有双圆双勾结构所组成的镂孔纹(图百廿一:2—4)[2],偏晚的地层则有很多几何印纹硬陶,其中以所谓“S”形印纹,即弯形或双勾形的神纹硬陶为主(如图百卅二:1—4等)。[i] 换言之,在长江中下游大文化体系中,可能有三个大文化区的传统影响了神纹的衍生。我们想再进一步从两个方面思考这三个地区的贡献:一是从硬陶技术;二是从神纹的结构和其所隐藏的信仰。

(二)如何衍生了硬陶技术?

硬陶和原始瓷器的衍生,是陶瓷研究的关键问题之一,鄙陋不敢详细讨论,本处只拟从研究神纹硬陶的假度提出刍议。长江下游最早出现硬陶是在钱山漾一期、广富林文化晚期阶段,数量比例不超过1%,并且发掘者提出这些印纹硬陶没有商文明硬陶那么硬[3],年代以笔者重新校正为距今4100—4000年间[4]。长江中游地区则从石家河文化晚期始,鄂东南地区出现了少量硬陶,如大冶蟹子地下层等遗迹[5],年代从后石家河文化(距今约4300—4200年起)少量的硬陶残器,一直到盘龙城时代均可见硬陶技术的发展。从此年代对照来看,鄂东南地区的硬陶比广富林文化早,技术也更加进步,因此,硬陶技术最有可能是源自于长江中游地区。目前最早带神纹的硬陶发现在盘龙城遗址一期的遗物中,盘龙城一期年代跨度很大,对上限的研究不足,而下限或在距今3800─3750年前。[6]

但是江西地区也有很多遗址,年代比吴城文化早,可能相当于盘龙城文化一、二期或者到达石家河文化末期时代;但是,因没有做过更细的分析和测年,早晚的关系还是不清楚,所以难以具体判断。在这些遗址中,硬陶的出土率均很高,但基本上出自较后期的文化层中。其中,南昌青云谱遗址出现了多种泥质陶器,硬陶片不算少[7];瑞昌县良田寺遗址很多器物与良渚接近,并有印纹软陶和印纹硬陶[8]。这两处遗址可能代表硬陶技术的早期阶段。瑞昌螺石口遗址年代被视为与前两处相近,但发现硬陶片已经很多[9]。江西地区临川[10];南昌莲塘[11];万年[12];德安县米粮铺猪山龙和黄牛岭(图百卅二:5—9)[13]、蚌壳山(图百卅二:10、11)[14]、陈家墩(图百卅二:12)[15];永修县界牌岭(图百卅二:13)[16];九江县神墩(图百卅二:14—16)[17]等遗址几何印纹硬陶很多,包括吴城遗址出现的神纹硬陶亦甚多(图百卅二:19—22)[18]。

图一三二

学界对于江西几何印纹硬陶的年代的看法并不一致,最晚者认为不早于春秋时代[19];最早者认为,早期硬陶的年代符合所谓薛家岗晚期或樊城堆文化(江西地区文化定义概念尚未清楚),即从青铜时代早期起,相当于江河中原的石家河文化时代晚期。笔者初步搜集资料推论认为,这两种极端的看法一样存疑。吴城文化和盘龙城文化一样都是硬陶技术发达,虽然有部分学者,依河南为文化发祥地的前提出发,把吴城的年代退到殷周,但却有大多数学者同意,吴城与盘龙城对照较为合理,二者兴盛的时代相当于郑洛地区的二里头四期至二里岗时代,其中,吴城的兴盛略晚于盘龙城[20]。

从起源的问题而言,江西地区年代测试数据比两湖还少,所以不能依靠数据比较解决时代早晚的问题。因此我们必须回到重点:硬陶需要很高的窑温,超出日常烧制陶器的范围,背后的动机到底是什么?为什么青铜时代长江中游的人们会发明硬陶技术?对此,笔者有一个推论,硬陶技术发明离不开炼铜技术的发展,在掌握铸铜技术之际,人们亦学会控制高温度陶窑,同时创造了硬陶技术。石家河晚期出现的硬陶,恰好主要分布于鄂东南邻近大冶铜矿的地区。江西铜矿特别丰富的地带,也是硬陶发现最多的区域。笔者认为,由于长江下游应没有铜矿,不是最早发展铸铜技术的区域,所以硬陶技术也不可能是良渚、广富林文化的创造,测年分析也表明,广富林文化硬陶比石家河文化的同类器时代要晚。

进一步思考硬陶与铸铜技术发展的关系,由于制造硬陶需要的温度比炼铜还高,硬陶应该不是冶炼技术尚处于摇篮时代的发明,而是铸造青铜器已到较高程度的指标。早期的铸铜技术用石范,盘龙城、吴城都发现有石范,但用石范只便于铸造小型的器物,在几百年时间内已稳定掌握铸铜技术的人们,自然会找出办法铸造更大的器物,经过很多试验,而发明了陶范。盘龙城铸铜遗迹的结构与制陶的龙窑相似[21],当然铸铜陶范的成分与硬陶有所不同,但是陶范冶金的目标与硬陶的性能接近。因此可以很合理地推论:寻找陶范以及建造陶质炼炉技术的人,在此过程中顺便也发明了最高级的陶器——硬陶。

田海峰先生曾指出,在炼铜的过程中,炼炉自然瓷化而成为夹砂硬陶,此乃硬陶和原始瓷器技术的滥觞。“原始青瓷经过在青铜冶炼的‘母体’中的‘孕育’一旦‘分娩’出来,就逐渐表现出其顽强的独立性和旺盛的生命力。”[22]换言之,硬陶是铸铜技术发展的副产品,从技术作用的瓷化炼炉、陶范,到进一步发现瓷化现象而用高级陶土的试验,最终创造出作用高级的精致硬陶;得到社会欣赏而开始被用作宝贵的礼器以及高级贵族的用具。

由于汉代以来形成以黄河为主轴、郑洛为中央的正统历史概念,影响到我们迄今对长江流域古文明的认识,导致研究不足、考古资料超级零散,也缺乏最基本的测年数据和系统的发掘资料。因此从目前资料来看,我们只能宽泛地描绘硬陶技术的发祥地为鄂东南赣西北铜矿及周邻地区,年代大约从距今4200年起。这一区域属于中国境内最早发展铸铜技术的文化,鄂东南与赣西北硬陶技术的共同性很高,应该将其视为青铜时代早期一个大的文化体系。

鄂赣古矿遗址的考察,使笔者获得进一步的理解。首先,鄂东南赣西北文化面貌一致,在铜石并用时代鄂东南、赣西北和皖西南地区是文化互有来往的区域,长江北岸的鄂东南(如武穴鼓山等遗址),以薛家岗文化特色为主,以屈家岭文化为辅[23];长江南岸的鄂东南(如黄石市地区屈家岭文化遗迹),以屈家岭文化为主,以薛家岗文化影响为辅。到了青铜时代,从鄂东南赣西北采冶遗址来看,其文化面貌相当一致,基本上可以确认,是同一文化的人群开采铜矿的遗迹。那被开采的铜料主要用于哪一地区?哪些人发展冶炼铸造,他们的文化中心在哪?

鄂东南赣西北矿区以东有鄱阳湖平原,当时或许有农耕文化的存在,但是没有留下遗迹,并且假如曾经有早期农作社会,到了石家河文化时期,因水位很高,海拔5至20米左右的平原地区沼泽化严重,所以无论新石器时代是否有早期社会,自然条件不允许他一脉相承地进入青铜时代。鄂东南赣西北矿区以西则有一脉相承的农耕文明,从屈家岭时代开始认识铜,而在石家河时代依靠鄂东南赣西北矿区的矿料进入青铜时代。

虽然迄今在屈家岭文化遗存中未确认有红铜发现,但其文化层中已明确出土过磨碎的孔雀石[24],零碎见过铜钻、铜钩,可惜没有作鉴定和记录;而且,其早期国家的社会面貌以及石制品的发达性,都符合铜石并用时代文化的特征。其实早期的铜器只是细小的锥针类,如果不注意,很难发现它们的存在。大冶阳新大路铺[25]、牛头山、红卫铁矿上罗村、鲶鱼墩等大冶铜矿区经常有零散发现的屈家岭时代的遗存[26],说明距今5000年在铜矿区已有定居聚落。铜矿区的自然条件不符合稻作要求,原本只能有游猎生活,只有在发现某一经济的好处之后,才能使人定居,从后期的发展可知:这一经济优势就是铜矿。

大路铺遗址共有十个文化地层,其中第十、九两层相当于屈家岭和石家河早期,目前已在第八层发现开采铜料的痕迹,以及六块冶炼熔渣和一块炉壁残块,陈树祥先生将之视为石家河时期开采铜料的痕迹,这是相当可信的[27]。直至石家河时代,在离铜矿200-300公里的石家河城址中已发现被磨碎的铜矿石(孔雀石)、铜渣、小型红铜和青铜用具,以及炼铜坩埚,这已无疑是青铜早期的国家文明。天门石家河在石家河文化早期时,人们在祭坛上进行冶炼,说明已非常深入了解孔雀石;石家河中期已发现铅铜合金的残片[28];石家河中晚期地面的孔雀石已采集完,而开始向地下开采。这些资料,足以告诉我们:屈家岭时人们开始在铜矿山区定居,是与铜料的发现有关系的。2013年湖北考古所在勘探大冶香炉山遗址时发现炉渣,其中部分炉渣与屈家岭文化特有的蛋壳彩陶碎片在同一地层出土。[29]笔者认为这一发现非常重要,需要积极研究,不排除它能成为屈家岭时期开始冶炼的直接证据。从屈家岭、石家河早期时人们到矿区定居而采集露天散见的铜矿石,逐步发展到开采;与此同时在铜矿区开始出现硬陶,这揭示出石家河文化人进一步试验、发展铸铜与陶窑的技术。

也就是说,从现有的资料来看,鄂东南赣西北铜矿的开采者,都属于同一文化体系,这种开采滥觞于石家河文化,因为石家河中期以后地面矿石已采集完,而铜器的需求却越来越扩展,所以必须得开始开采。

此外,从现有的资料基本上可以看到,人们是从西往东开拓金属矿。鄂东南有石家河时期的开采遗迹,而赣西北开采铜矿遗迹的时代都偏晚,如江西瑞昌铜岭古矿最早的碳十四数据相当于盘龙城五、六期(绝对年代是相当于公元前1400年前后),这时硬陶已很多、硬陶技术已很高;按照这些资料,发掘者把赣西北铜岭古矿开拓开采年代定为二里冈上层(盘龙城五、六期、吴城二期)是准确。[30]

不过,铜岭的硬陶与盘龙城和吴城都有相似之处,这已经是吴城兴盛的时代,所以两边的人会用此矿区。但是赣西北地区也有更早一些的开采遗迹,如近几年发现的荞麦岭遗址。荞麦岭遗址的文化面貌很明显地符合盘龙城文化,笔者同意发掘者的看法,荞麦岭遗址早期年代应到盘龙城二期或略早[31]。笔者认为,荞麦岭遗址的发现非常重要,其能助于了解,盘龙城时代青铜文化革命性的发展到底奠基于什么基础。石家河时代人们还不能做大型的足够坚固的青铜器,但一直在寻找合适的方法,可是鄂东南矿区只能提供铅和铜,石家河人确实已学会了铅铜合金;但是盘龙城青铜器都是铅锡铜的合金,说明在石家河文化到盘龙城文化的过渡时期,人们了解锡料的重要性,并努力掌握三种成分的合金技术。荞麦岭遗址的发现给我们指出,当时锡料来源就于此。

大路铺遗址石家河末期地层发现含锡料的铜片,但是合金比例锡占41.34%,这种比例肯定在铸造时就已足以使器物破碎(含30%以上锡料的合金特别易碎。或许为了减少易碎的后果,该铜片多加铅到25.02%,铜只占19.84%)[32]。从这样的成分来看,这应该不是器物的残片,而是反映古人试验的过程,说明其时尚处于努力提升冶炼技术,铸造大型坚固青铜器的摸索和试验阶段。在这些探索、试验的基础上,盘龙城文化掌握了铜铅锡的合金技术,同时掌握陶范技术,所以能够制造大型坚固的青铜器。

因为资料过于零散和残缺,目前尚无法知道长江中游青铜技术趋于定型、稳定和成熟的时间,或许可以考虑盘龙城文化一、二期左右。目前的资料只是表达,盘龙城三期铸铜技术已达到很高的水平,可以铸造大型而坚固的器物。荞麦岭遗址的核心价值应该就在于其处在锡矿区,盘龙城人开拓荞麦岭,以获得稳定的锡料来源。从石家河晚期大路铺、蟹子地、香炉山与荞麦岭遗址比较,可以看出同一文化人从西往东开拓金属矿的情况,而这些石家河、盘龙城人,恰好是楚文明体系中夏、商朝代的人们。

换言之,笔者认为,硬陶的发明是铸铜技术的副产品,发明者就是那些在鄂东南铜矿区居住并不断进行试验的楚文明之夏王朝人;硬陶技术在楚文明之商王朝继续发展,且随着冶炼技术的兴盛,商王朝人进而开拓江西地区的金属矿,从而使硬陶技术也往东发展。

进一步将盘龙城与吴城文化比较可知,盘龙城文化从三期以来,铸铜、硬陶技术都已到达很高的水平(在郑洛地区相当于二里头三期),这一掌握铜矿的楚商王国的权力和影响力在当时已很广。而吴城文化兴起的年代比盘龙城偏晚一些,大约相当于盘龙城五、六期,但快速到达极高的水平,这种快速掌握青铜技术的情况,是学习、吸收外来技术的指标,即从盘龙城楚商文化学到铸铜技术,并配合自己的需求而快速发展;同时也学到硬陶技术,且依赖着自身原本就有的优质瓷石土资源,更进一步将硬陶技术发展到极高水平。接下来历史上发生大变化:楚商遭受到北方占领者的打击和毁坏,被殷商王室占领,而吴文化群城(当时应自称为虎国)并没有被毁坏,其地理位置偏远而使其避过殷商军队的攻击,所以吴(虎)的贵族仍得以保留其独立性而延续到更晚时期。

所以从硬陶发明、发展与兴盛时代来说,该技术发明于鄂东南,发展时到达赣西北,兴盛时到达赣中,但在赣中地区硬陶的发展没有中断,所以殷周时期江西地区的硬陶和原始瓷器非常普遍,比其他地区既多又发达。

至于马桥文化硬陶的问题,在盘龙城五、六期──吴城文化时代,长江中下游都有硬陶技术,其中马桥文化墓里发现硬陶最多,可是马桥发现青铜器少,所以硬陶为主要的礼器。盘龙城和吴城遗址的墓葬随葬品以青铜器为主,以硬陶为辅,所以,硬陶在总数量和完整性方面不如马桥,但出现的年代早,而且出现的地域范围广阔得多。盘龙城之外江汉地区同时期遗址的地层中亦普遍发现硬陶,但发掘零散,器物大部分不如马桥那么完整。江西地区的发掘资料更加零散和欠缺。这种情况可能使人误以为硬陶技术源自马桥,但实际上长江下游的马桥文化只是吸收鄂赣地区的技术并加以发展而已。

(三)夔神纹衍生之谜

郭伟民先生认为:以湖南江西为中央的江南──岭北“南岭中心带是印纹硬陶和原始瓷器的起源地。虽然印纹硬陶最先的源头还没有找到确凿的线索,但我们有理由相信高庙文化──汤家岗文化的压印、模印、戳印纹风格和白陶工艺为后来的印纹硬陶的出现储备了必要的技术基础。”[33]这种想法,应是经过很多观察而得出的结论,认为印纹硬陶技术在长江中游地区逐步形成。笔者同意此观点,但是印纹风格并不足以说明神纹精神文化渊源。印纹技术与夔龙神信仰的结合,才是问题的核心所在。

杨建芳先生全面搜集古代陶器、玉器上螺线纹饰,发现其主要分布在良渚、龙山、石家河以及商文化的礼器上,而认为其源自吴越先民对蛇的崇拜[34]。但是以笔者浅见,首先看不出,长江流域有那么广大的对爬行动物崇拜的传统;第二,良渚的螺线纹上有很多鸟头,是崇拜鸟的形象;第三,前文已论述,螺线纹的形象和意义会有很多,以良渚为例,螺线鸟头纹与双圆双勾纹出现在器物不同的局部,所代表的意思亦下同。尽管如此,杨建芳先生却看出了两个要点:一是将所谓“云雷纹”解释为龙的崇拜,虽然误解为蛇龙(第一章的讨论阐明,龙的崇拜源自自然昆虫,而不是蛇),基本的意思准确;二是将该纹饰的发祥地溯源至长江流域青铜早期文化。

神祕的信仰以及其所表达形象的形成,总是一种复杂的呈波状隐现的过程。前文有指出皂市下层、大溪、屈家岭、崧泽等几个阶段,应该涉及到该纹饰和信仰的母题一步一步地形成,且在形成过程中这些文化的关系,并非仅仅是简单的创造者和吸收者或沿袭者,而是经过屡次兴衰、重新获得新意的阶段。虽然崧泽之镂孔纹结构很明晰,与双口双爪的夔龙相似,但仅依此因素的话,我们仍还不能以为青铜文明的神纹,便完全是从此沿袭而来,和其所代表的形象一致。在长江流域的几个大文明之沟通、传播过程中,大部份的观念和形象,皆是通过互补来往而形成的,因此江河之间青铜时代早期礼器上的神纹,不宜将其完全视为滥觞于某种单一文化里。

更进一步来说,该纹饰虽与崧泽文化有些渊源,但其真正形成应该在石家河国家文明被盘龙城国家文明取代之际,虽然盘龙城文化的基础奠基于石家河,但同时也代表新的历史阶段,并且盘龙城文化与石家河文化有些来源不同之处:石家河中心区域在云梦泽边上,而盘龙城文化的基础,含有颇为关键的鄂东南地方文化的因素。在盘龙城这一新历史阶段上,族群的权威变迁,国家社会重组,亦形成了新的信仰和形象体系。新的信仰从不会凭空而来,他从过去吸收了很多观念和形象,把它们重新结构化而形成新的信条。这在世界历史上是多次发生过的。

以笔者浅见,最早的夔纹结构还是见于石家河文化玉器上,即澧县孙家岗出土的玉龙背上的夔形扉棱,应该可以归类为最早的夔龙造型(图百卅三);石家河城址谭家岭瓮棺墓出土了獠牙神人面像,前额上隐刻典型的双夔纹(图皕十九:5)[35]。不过资料还是不足以让我们能够无疑地确定夔龙形象最初的文化属性。

前文第二章讨论夔神纹,基本上以江河中原盘龙城、二里头、二里岗的资料为主,并且目前最早的神纹硬陶发现在盘龙城遗址一期的遗物中;但是盘龙城早商国家以西的三星堆、以东的吴城之礼器,都充满夔神纹(参图百廿六至百廿八;百卅四)。笔者认为殷商在北方建国之前,长江流域已有先吴、先楚和先蜀三个发达大国,此外还有其他小中型国家存在,其中先楚即是相当于传说及《楚辞》中汤商的朝代。[36]夔神纹的普遍性表明,到了石家河与盘龙城交界之际,长江流域已形成范围宽大的具有共同基础的信仰体系,并且其已经深入影响到江北地区(包括受不同程度影响的汉北之汉黄以及淮北之黄淮地区),江河中原文化即以这一信仰体系为基础孕育而成。

这一信仰体系首先奠基于以盘龙城为中心的诸国贸易及多种贵族来往体系,这一体系在盘龙城四、五期时应该最为稳定,因此当时盘龙城文化的传播力量以及周围文化对其吸收率最高,成为广大地域高等级文化的基础。此时蜀、吴文化也深入吸收神纹母题的影响。但如果把盘龙城文化体系中带神纹的器物与蜀、吴带神纹的器物比较,可以发现前者的神纹很规范,而后两者则含有很多不规范的形状。这应该能够说明,与神纹相关的神龙信仰是楚商文化的核心信仰,而蜀、吴文化虽然也吸收神龙的信仰,但对它并没有看得那么严谨,所以神龙的造型较自由而不太受信条的限制。同时,因郑洛地区自身文化基础不深,则更加直接采用盘龙城礼器的形貌。

殷商上古帝国把楚商的精神文化体系,更加以吸收、合并、同化而使得更加偏僻远的地区也接受之,使之成为一套更广泛共享的“宗教”。当然,与此同时,各地可能仍保留有独特的地方信仰,但是保存较好的礼器所代表的往往是当地已同化的上层文化,因而呈现出广泛的一致性,故而在极为宽广的地域、跨国家的文化中,我们都可以发现,同类的礼器和共同纹饰的母题。

参考文献:

[1]上海博物馆考古研究部、宋建、周丽娟、翟杨,《上海松江区广富林遗址2001—2005年发掘简报》,《考古》,2008年第8期,页7—8,图九:6;页13—14,图一九:2。

[2]如参江西省文物工作队、靖安县博物馆、李家和,《江西靖安郑家坳新石器时代墓葬清理简报》,页6、7,图七:6、八:2等。

[3]上海博物馆考古研究部、宋建、周丽娟、翟杨,《上海松江区广富林遗址2001—2005年发掘简报》,页3-21、97-98、2;王清刚,《2012年度上海广富林遗址山东大学发掘区发掘报告》山东大学硕士学位论文,2013年,页25—26,图十八:4、7、8;页75,图六十二:4;页106;页115—116。

[4]宋建、周丽娟、陈杰,《上海松江区广富林遗址1999~2000年发掘简报》,《考古》,2002年第10期,页47;陈杰,《广富林文化初论》,《南方文物》,2006年第4期,页53-63。

[5]参湖北省文物考古研究所、黄石市博物馆、罗运兵、曲毅、陈斌、陶洋、杨胜,《湖北大冶蟹子地遗址2009年发掘报告》,《江汉考古》,2010年第4期,页39—40,图一九:12—19;唐丽雅、罗运兵、陶洋、赵志军,《湖北省大冶市蟹子地遗址炭化植物遗存研究》,《第四纪研究》,2004年第1期,页97—105。

[6]湖北省文物考古硏究所编著,《盘龙城:1963-1994年考古发掘报告》,页80─83。

[7]江西省文物管理委员会、郭远谓、陈柏泉,《江西南昌青云谱遗址调查》,《考古》,1961年第10期,页12-14、3。

[8]瑞昌博物馆、刘礼纯,《江西瑞昌县良田寺遗址调查》,《考古》,1987年第1期,页1-4。

[9]刘礼纯,《江西瑞昌县大路口、螺石口遗址调查》,《考古》,1993年第7期,页654-655。

[10]临川县文物管理所、程应林、彭适凡、李家和,《江西临川新石器时代遗址调查简报》,《考古》,1964年第4期,页169-175。

[11]江西省丈物管理委员会、陈柏泉、胡义慈,《南昌莲塘新石器遗址调查》,《考古》,1963年第1期,页12-14、3

[12]江西省文物管理委员会、刘玲、陈文华,《一九六一年江西万年遗址的调查和墓葬清理》,《考古》,1962年第4期,页167-170、3;江西省文物管理委员会、郭远谓,《一九六二年江西万年新石器遗址墓葬的调查与试掘》,《考古》,1963年第12期,页637-640、648、3-4。

[13]江西省文物考古研究所、德安县博物馆、刘诗中、李家和、李荣华,《江西德安米粮铺遗址发掘简报》,《南方文物》,1993年第2期,页1-18,图十。

[14]江西省文物考古研究所、德安县博物馆、张文江,《江西德安蚌壳山遗址发掘简报》,《南方文物》1994年第3期,页24—29。

[15]江西省文物考古研究所、德安县博物馆、于少先、李荣华、白坚、熊海清,《江西德安县陈家墩遗址发掘简报》,《南方文物》,1995年第2期,页30—49;江西省文物考古研究所、德安县博物馆、徐长青、余志忠、杨明,《江西德安县陈家墩遗址第二次发掘简报》,《东方文化》,2000年第9期,页14—24,图五。

[16]李家和、杨后礼,《南昌、永修、宁都发现的三处商周遗址》,《江西历史文物》,1981年第3期,图二、三、四;邱文彬、魏华东、余志忠,《江西德安、永修界牌岭商周遗址调查》,《南方文物》,1993年第2期,页19-25,图3。

[17]翁松龄、李家和、曹柯平,《江西九江县马回岭遗址调查》,《东南文物》,1991年第6期,页170-174,图三、四;江西省文物工作队、九江县文物管理所、李家和、刘诗中、曹柯平,《九江神墩遗址发掘简报》,《江西历史文物》,1987年第2期,页1—19,图十八、二十。

[18];彭适凡、李家和,《江西清江吴城商代遗址发掘简报》,《文物》,1975年第7期,页51-71、104,图五;李荣华,《江西都昌小张家商代遗址发掘简报》,《南方文物》,1999年第3期,页88-104,图一七;黄英豪、刘建,《万载县商周遗址的调查》,《江西历史文物》,1986年第2期,图三、四;江西省博物馆、清江县博物馆、许智范、李家和,《江西青江吴城商代遗址第四次发掘的主要收获》,《文物资料从刊(2)》,北京:文物出版社,1978年,页1—13;江西省文物工作队吴城考古工作站、厦门大学人类学系八四级考古专业、清江县博物馆、周广明、吴诗池、李家和,《清江吴城遗址第六次发掘的主要收获》,《江西历史文物》,1987年第2期,页20—31等。

[19]彭明瀚,《吴城文化》,北京:文物出版社,2005年,页2-9。

[20]郭立新、郭静云,《从碳十四数据看盘龙城的年代及其与二里头、郑偃的关系》。

[21]邱诗萤,《浅论盘龙城灰烬沟遗迹》,《盘龙城与长江文明国际学术研讨会》,武汉,2014年12月。

[22]田海峰,《试谈商周青铜冶炼和原始青瓷起源的关系》,《景德镇陶瓷》,1984年,总第26期,页82—86。

[23]湖北省京九铁路考古队、湖北省文物考古研究所,《武穴鼓山──新石器时代墓地发掘报告》,北京:科学出版社,2001年;卢佳,《北阴阳营、薛家岗、鼓山史前文化关系之研究》南京师范大学硕士学位论文,2008年。

[24]陈树祥、龚长根,《湖北新石器时代遗址出土铜矿石与冶炼遗物初析——以鄂东南和鄂中地区为中心》,《湖北理工学院学报》,20015年第5期,页1—8。

[25]湖北省文物考古研究所、阳新县博物馆、周国平、宋有志,《阳新大路铺遗址东区发掘简报》,《江汉考古》,1992年第3期,页10-21、97-100;周国平,《阳新大路铺遗址商周陶器浅析》,《江汉考古》,1992年第3期,页58-59、67。

[26]黄石市文物考古研究所和黄石市博物馆所搜集的资料。

[27]陈树祥,《黄石地区古铜矿采冶肇始及相关问题探析》,《湖北理工学院学报》,2012年第10期,页8-17。

[28]湖北省文物考古硏究所、北京大学考古学系石家河考古队、湖北省荆州博物馆编著,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,页243。

[29]海冰(记者),《香炉山遗址首次发现早期炉渣》,《湖北日报》2013年12月28日。虽然多年以来,学者们不敢讨论屈家岭时代人对炼铜的初步掌握,但是笔者认为屈家岭文化是开始炼铜的时代。湖北省文物考古研究所、北京科技大学冶金与材料史研究所、大冶市博物馆大冶鄂王城保护站、陈树祥、席奇峰、李延祥、龚长根、王文平、陈建军,《湖北大冶市香炉山遗址调查简报》,《江汉考古》,2015年第2期,页29—39;李延祥、崔春鹏、李建西、陈树祥、龚长根,《大冶香炉山遗址采集炉渣初步研究》,《江汉考古》,2015年第2期,页93—100。

[30]刘诗中、卢本珊,《江西铜岭铜矿遗址的发掘与研究》,《考古学报》,1998年第4期,页469—470。

[31]饶华松、崔涛,《从荞麦岭遗址看盘龙城类型商文化对赣北地区的影响》,盘龙城与长江文明国际学术研讨会,武汉,2014年12月。

[32]湖北省文物考古研究所、湖北省黄石市博物馆、湖北省阳新县博物馆,《阳新大路铺》,页861—862、彩图版一一:3。

[33]郭伟民,《南岭中心带史前文化现象考察》,页17。

[34]杨建芳,《云雷纹的起源、演变与传播——兼论中国古代南方的蛇崇拜》,《文物》2012年第3期,页31—40、86。

[35]海冰(记者),《专家云集天门探讨石家河遗址》《湖北日报》,2015年12月20日,附图。

[36]相关的讨论参郭静云,《夏商周:从神话到史实》。

[i]同上,图四;江西省文物管理委员会、杨厚礼,《江西清江营盘里遗址发掘报告》,《考古》,1962年第4期,页172—181、4—7;饶惠元,《江西清江的新石器时代遗址》,《考古学报》,1956年第2期,页56,图六;江西省文物工作队、石钟山文管所、刘诗中、杨赤宇,《湖口县下石钟山遗址调查记》,《江西历史文物》,1985年第1期,页19。另参刘诗中、李家和,《江西新余市拾年山遗址》,《考古学报》,1991年第3期,页285-323、389-394,图二二:3;江西省文物考古研究所、厦门大学人类学系、广丰县文物管理所、徐长青、翁松龄、李家和,《江西广丰社山头遗址发掘》,《东南文化》,1993年第4期,页9-35;江西省文物考古研究所、厦门大学人类学系、广丰县文物管理所、徐长青、庄景辉、李家和、唐杏煌,《江西广丰社山头遗址第三次发掘》,《南方文物》,1997年第1期,页1-22。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0004

- 0000