荐书:许倬云:《西周史 增订版》

增订新版序一

感谢李峰先生,在台北出版「西周史」著作新版后面,惠赐长跋,补充二、三十年来,新出现的考古资料。跋文原文就有大约四十多页,再加上图版七十多页,工程不小。我深感他的厚意,也佩服他的功力。

我自从脊椎二度大手术以后,迄今再无体力查核许多考古资料。这些资料的重要性,经过李峰先生惠撰跋文提示,于西周发展的信息,遂可有更深一步的理解:这一长跋,对于西周史读者,大有帮助。他的博学卓识 ,点石成金,补充了许多该补的地方。感激佩服,谨此额手拜谢。

关于他的跋文部分,请大家自己看,我们读了他的跋文以后,也有一些感想,同时,也对于西周在最近发现的考古遗存,看到一些资料,彼此配合,我也提出拙见,补缺、释疑,也许对读者诸君的理解、能有帮助。

第一点,我想说明的是,西周的封建,在东方的中原平原上,西周建立许多封国。这些封国,帮助维持西周秩序在华山以东,迄于渤海边上,在这一大片中原的主要地区,控制整个旧日夏、商两代的疆域。那两代没有完全充实的结合为一。经过西周的封建,才有绵密的网络,使得这一疆域,终于笼罩在大的系统之内。在这一体制内,王室还居于领导地位。例如,有如李峰的提示:外藩已经分封,却仍兼任王室的公务干部。又如,较大规模的征伐,即使他姓诸族担任重要角色,然而,仍由王室与姬姓诸侯,担起主要部分的任务。 这个庞大的体系,内尊外卑体制,就替中国后来的格局,打下中央主导的基础。并在如此网络的基础上,更提示一个超越理念,将上帝和天命结合,天命和仁心结合,同为一体, 文化高层,建构了超越观念的启示。

这一启示,遂使如此广土众民上面的古代集合体,从那时以下,一直到今天,成为无法分割的文化体。文化体之坚实,是比政治体更重要,也当然比任何一代的政府的体制更为重要。文化体长久传承,政府结构却不妨除旧换新,与时俱进。从不同的统治方法,换成另外其他的方法,得到适当的调整,例如,从古代的封建,可以慢慢调节到皇权帝制;又可以从帝制调整到民主制度等等。

人类历史的长程发展,乃是文化层面的演变:历史的过程,在以文化基础上,启动重要调节。中国古代文化基础,当时以西周开展的大格局,笼罩在中原之上,笼罩中国千年万民之上,树立中国这一块人、地不能分割的长久局面。这个长久局面,对于东亚世界的稳定,有极大的意义。东亚之外,至今似乎还没有其他地区,也出现同样超越人种、超越地区的超越型的思想境界,也没有长久使用共同语言、共同文字,如此广大的一个讯息沟通网络。出现于东亚的个例,对世界将来的历史,是有极大的重要性。将来世界全球化之后,中国这个打不散的大局面,将是世界全球混乱很重要的一个安定力量!我们要感谢,从西周以下到今天,中国历代文明的持守者,坚持如此原则,努力使其基础越来越充实。

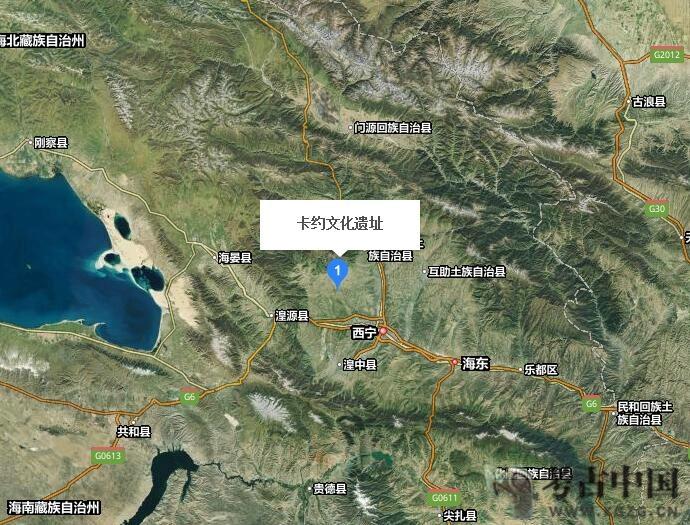

再回到西周本身,我愿先补充一段西周本身的起源。从考古资料显示:姬姓的周人,是和姜姓的羌人,以及西北边上的戎人,戎、姜两族帮助西周,构成了向东开发的大局面。这两支力量在中国内陆的西北方出现,有三个缺口,正好是从前童恩正的意见:中国国内「高山、高地、高纬度」大弧型的西北角落上,从俄罗斯到河西走廊,经过祁连山、贺兰山,今天宁夏曾经是水草丰美的屯垦地区,汉朝屯垦的居延,这个三角形的地带,是中国本部在西北开口的一个边缘,又有从此切入中国本部的通道,河西走廊:这一通道,旁边有青海大草原,中间是祈连山。祁连山两侧,都是良好的牧地,是牧人和农耕民族之间交接的地方。黄河一曲,转向东流,北面是蒙古,南面是今天陕北,然后南流。这个地方自古以来,气候改变,一南一北在这里拉锯战,有时候是牧地,有时变成农地。

西周本身追溯他们祖先发展过程,曾经自白,先人在这一带曾经陷于戎狄,但又回于农耕,这意思就是,我们曾经做过牧人,也曾经做过农人。这整句话,颇符合考古学资料反映,古代气候转变的大关口:距离现在四千年以前,欧亚大陆东半边,曾经有过一次很严重的酷寒,这酷寒大概维持了将近一千年之久。这一段的酷寒,使得牧人的地带往南移,农耕地更往南移,作物才可以生长。但等到西周出现的时候,正好回暖的时候,回暖的季节,使得本来无法往北开展的地区,又变成农耕地,至少出现农耕地和牧地交界之处。

另外一方面,这一带地方居住起来良好以后,欧亚交界处那条大的南北通道,乌拉尔泰山以南,开始的兴都库什山大的通道,许多畜马的民族,将他们制造和驾驭马车的技术,传到了东方,更于后来,牧人知道骑马,又将骑马的技术也传到东方。《诗经.大雅.緜》:「緜緜瓜瓞。民之初生,自土沮漆。古公亶父,陶复陶穴,未有家室。古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。爰及姜女,聿来胥宇。周原膴膴,堇荼如饴。」西周开拓,「来朝走马」,到达浒下,显然已经学会骑乘了。

在西周开始,大概正好是乘马车的技术已经传到东方广大的草原上,使得这些驾驭马车的民族,他们南向和东向的压力,恰好压在前述的三个接触点上;构成了新发展牧地上的压力,于生产结构、战斗能力、各个方面,影响到中国农地为主的新石器时代的文化区域。这些新来的族群,移动力大,人数众多,他们牧养方式也因为气候逐渐转变,比以前可以得到更多的生活资源,因此,他们的组织也可以比以前更有效地适应,更有效地进入本来已经属于农耕地带的关陇一带:这一西周的姬姓的族群,配合姜姓和戎氏之间,结合联盟,姬、姜联盟更是维持长久。姬姜联盟打下了所谓「三分天下有其二」的局面,对于此后西周的发展有极大的用处,今天我们传说中的「姜太公」,就是一个姜姓的酋长,和姬姓的酋长通力合作,打下了西周的天下。傅斯年先生研究课题「周东封」的主力部分。

西周的天下可能是姬姓的,姜姓是他联盟的、也是通婚的亲戚族群。我们从这两「姓」的东向开展路线看:发展的过程,在牧野之战,以及此后分封,我们可以看出来都是两条管道:一条管道是黄河的北岸走,从陕北进入今天山西运城平原,进入山西的另外一端,那里正好连接到古代夏族的族群的疆域。

夏族族群大概从夏的部落联盟以后、以「夏」秩序的后人自居,其分布地带:从山西南部,一直延伸到过黄河,黄河的西岸,就是陕北这一带。这一带就变成由西向东,北路一线的通道—这一个通道是姬姓西周,向东开发的主力军。主流的道路大概是从中央走,下了华山,直接进入中原,经过牧野,一直到殷商首都「大邑商」,最近的安阳这一带。在这一主攻路线,姬周诸侯,韩、虞、虢、晋(唐)、卫、管、蔡,以至于东方大藩:周公长子受封的鲁,以及由此北转,分封召公儿子于燕山之下的燕。姬姓诸侯掌握了宗周和成周,两大片中央地带及其四周,号为中原。

中原南方还有一条线,东向开展,则是姜姓作为主力军。姜姓的主力军中,申、吕、谢、许,都从汉中河谷,这条坡道,进入汉水流域,连结淮河流域,再下去接到黄河向南开口的济、泗一带。这一条南方的路线,这一带的主力发展是姜姓诸侯。姜姓主力最大的兵站,是在今天的齐国。也就是今天山东半岛靠西边的一带,在这里姜姓氏族领袖,姜太公长子,受封于齐,中原东端最富庶的山东半岛。李峰先生最近研究历城考古遗址,也证实了这一观念。

周人向东开展的大基地,其中间一路,和北线一路,两条路,如前所述,向北继续发展的责任,都在姬姓族群的手上,所以从鲁国更往东北、往北走,就走到邢国、走到燕国。燕国有一个姬姓的大兵站,燕国的受封,就在今天北京附近。邢国以及其他的姬姓诸国,顺着太行山、以及顺着燕山,都有姬姓的后人。这一支又和山西境内,运城平原的晋国,顺着黄河边,跨出去可以接合上。所以,姬性的两条路,北线和中线结合在一起向北拐,一部分是追商人的后裔,追奔逐北,防堵殷商后裔再起于东北。另外一方面,在燕山底下,北边牧地和东北森林之间,开拓了姬姓的土地。

显然他们发展的任务,姜姓往南走,姬姓往北走。所以,齐国的姜姓,有不少地方是往南走的开展,进入江苏北部,徐、舒一带,遂成姜姓的开展空间。齐国后来是直接和南方巨强,吴、舒不断纠结,反映周初东封,齐国获得的空间,即是担任南进的主力军。

上述周人东封,这些在南线的开发上面,并不是只是为了姬姓族独大;东南的金、铜,以及后世的金属,铁,不论姬、姜,都是重要资源。江、湖、山、泽丰富的材木、与东南沿海的鱼、盐,都是黄土中原生活只所依仗。如此格局,中原腹地北取草原的牲口皮毛,南取金属、材木、鱼盐,当时中国的区间资源的供求转输,俨然已经建构为华夏生活圈的大格局。

这个宏大的格局,从今天的关陇一带,往东开展,散为扇形,一翼从齐国开展南下,一翼从鲁国开展北上。从陕西的北部,直到河北渤海、黄海、东海之滨,这一广大地区,由傅斯年先生所称的周东封与商移民,组织西周封建网络的农业城市群。这些农业封邑向北推动,互相支援,同化了、也接纳了北方牧人族群。这些族群包括,商代曾经很盛的鬼方,到了西周叫做槐氏,也就是「怀姓九宗」的怀,以及后来在晋国发展霸业历史上很重要的各种戎氏,这些戎人,在「坝上」一溜山谷,正如林沄提示,兼顾农、牧,遂为农牧转换混合型,发挥了彼此交流和互相共存的媒介。(林沄,夏至战国中国北方长城地带游牧文化带的形成过程,《燕京学报》14期,中国考古学会丝绸之路考古专业委员会官方网站)

先秦北方诸国开始筑长城,秦一中国,连结为「万里长城」:「长城线」能够存在,是南方的农耕族群,以自己城市筑墙的经验,构成了一条连续布防线,从大同到太原,渔阳,至今的北京,这一条线连续不断。 这一防线界定了中国农地和牧地的缓冲地带,既是南北的界划,也是南北的交集:既有战争和冲突,也有贸易和交流,长期如此纠缠,终于由模糊,而逐渐融合。这个宏大的格局,终于界定了中国的北方文化的刚强坚毅。

南方的发展模式,可能是人群的移动:西周时代,姜姓基地在偏于巴蜀的一面,向南开展发乃是顺路,由此南进汉水流域上游,逐步往南发展,很重要的原因是寻找铜矿。 春秋时代的「吉金」,不外铜合金的铸品及其有关矿石,湖北的铜矿相当开发,到了战国的时候开发地更多。湖北的铜绿山矿,古人相当早就开采了。到今天,这一带还是铜、煤、等铜合金成分的金属都有的地区,古代没有用到很多稀有金属,但铜矿和锡矿是很重要的。这个向南寻找「南金」的动机,是他们继续不断试探,往南、往东,还西进入川,更深入中国的大西南,所谓「南中」,亦即由此打开了整个南方的南大门。

循此扇形展开一条线平行,往南走,又折华南与华东,终于,中国江河大平原的核心,和百越民族,吴越和湖南一带,洞庭湖边上古代山里面的越人,以及在过了岭南,广东的越人,北方的民族和沿海的越人,无不逐渐融合于华夏大集团的共同体。如此长期、长线的接触与融合,其面向之宽、广,彼此影响之深、远,遂能将整个南方,吸纳收揽于中国的文化的族群混合集团之内。西周时代的开展,毋宁是此后三千余年持续发展的发轫阶段。 其整个形势:扇形开展、往东开、往北开、往南开,就构成了中国广土众民,天下秩序的总体形势。

在如此基盘上面,西周又造构建了一个庞大的文化交流网。姬、姜两文化团体,带著作战任务,可是也带着丰沛的文化资源,交流沟通与逐渐融合,使得各处地方的文化,因为网络宽、网络密,笼罩在东方古代文明之上,终于,周东封与殷移民,古代和西周,结合为一体。夏、商作为基础的东方局面。本来是夷夏东徙,一变而为宗周与成周。古老的夷在东方,当年从海河流域看来,夏是在山西;可是从陕西看来,夏在中原。「华夏」,整体大布局,不是一天能够完成,乃是经过西周数代的分封,编织为彼此支援的共同体。 西周的分封,与历来外族进入中国,建立皇朝的历史,互相比较,西周的局面更宏阔、更长久,他发展的功能更为留下不可磨灭的痕迹,使中国成为中国。「华夏」这两个字,要从华、夏,相结合,我们才能理解是西周,从割据一方,打造出一个「宅兹中国」的气魄。

我此篇序文,则补充李峰先生所说的意见。李跋提起过,西周本身的统治,不再是粗糙的部落统治,却已经进展到相当程度地专业化及职务分工,凡此,我称之为「统治机构分工合作」的机制,如此贯彻落实,即可使西周中央政权,指挥整个大的舞台,有效的统治整个中国东方大平原,以及其两侧,北方的平原,南方的河川、湖泊地带。这一强大的中央指挥部,据说是周公根据殷商王子的劝导设计,西周宏规的确非同小可,不可忽视。

公元前七八○年(周幽王二年)陕西岐山发生了中国史书记载较早的一次大地震。《毛诗正义注疏.小雅.十月之交》用了四句话、三十二个字,形象生动地描述了这次地震发生的全过程和地震引起的地貌变迁:「烨烨震电,不令不宁。百川沸腾,山冢萃崩。高岸为谷,深谷为陵。哀今之人,胡潜莫惩。」顾功叙主编的《中国地震目录》将此次地震震级定为六至七级,震中位置岐山(北纬三四.五度,东经一○七.八度)。

地震时,「西周三川皆震。是岁也,三川竭,岐山崩」(《国语.周语》)。三川即今陕西省的泾河、渭河、洛河。估计震级可达七级以上。引发山崩地裂,河川壅塞,接续是供水不良,亦即农作歉收的旱灾。这次震区广大,关陇周原,无不受灾。不仅经济损失严重。由于天灾引发的不安,可谓人心惶惶。幽王十一年,犬戎侵犯宗周,西周覆亡。

这次大地震,西周毁损,西、北方,进入西周腹地的戎人族群,深入渗透,愈来愈多,犬戎灭了西周本部的宗周。这一变化,两都体制,垮了一半。东封中原建「成周」为统治东土的中心。遂落实「东都」功能。当初,周公自己担任首辅,率领中央干部群,往返于西部宗周和东部成周之间。 东西来回移动的中央政府,能够兼顾西面基地和东方的封国。世界古代史上,有另一个晚于西周几乎千年的个例:欧洲古代的罗马帝国,分成东西两部分,西罗马是本部,新得领土东罗马,另设「副王」,开府治理。不需很久,东罗马形同独立,罗马帝国从此分裂。中国古代的帝国,假如不是周公采取两都并重的安排,也有可能分成东西,很难统一于一个中央。后来,等到宗周无法抵抗新来的族群的侵犯时,周王政权,可以退而求其次,重点置于东土,开拓更大的空间。

我们必须了解:西周的封国,并不裂土封彊,使子孙分享荣华富贵。西周诸侯,几百年来,分担了开拓、同化、联系、合作,构成广大亲属网络,叠加于分封藩属网络。这一宗统和王统,族群的三统合:宗族、族群、及政治统序,三统叠合为一体,构成了绵密的巨网,牢不可破。

相对于中国后世历史的征服王朝,西周建立的制度,最为牢固。五胡乱华后的胡人政权。只有拓跋氏的北魏主动采取汉化,胡汉混合,终极创造了隋唐大帝国。其他征服王朝,或者在中国消失了,或者被汉人驱逐,迁回老家故居,例如蒙古被明王朝大军驱赶漠北。另一方面,汉人持续在南部和西南部开拓,他们持续,而和缓的移民活动,经由通商和文化涵化过程,远多于经由武力征服。如传涵化的效果,终于将广大的南部和西部,融合于华夏中国的一体。

从古代典籍留下的记载,西周分封诸侯的训令「册命」,通常吩咐封君:必须注意族群间谍和谐,必须尊重当地风俗习惯和信仰,必须促进本族与本地族群间不断互通婚姻。封君率领进驻的人员,分封文书常常列举派遣制作车辆、武器、铸铜、刻玉,或相关构件,烧窑、制陶、纺织、缝纫、旗号、乐器,各种工艺技能的专业队伍。由此可见,西周分封,也注重扩散当时属于先进的生产文化项目。这些集体移民队伍,竟可说也是介绍和转输工艺技能的任务,俾得在西周庞大文化体系内,扩散经济文化,普遍提高生产水平。

在李峰先生列举西周遗址,出土许多工艺品和工坊遗迹。例如陶器制作,包括瓦当、器用,遗址规模之多,储藏数量之大,无不惊人:在这里,等于是一个庞大的工艺制造基地,提供了当时工艺材料的资源,也足够提供工艺人才的训练基地。周原群的各种作坊,在古代而论,规模堪称庞大。我认为,如此庞大的制造基地,其任务是培养分封制度中,上述扩散周人工艺实力的基地:如此猜测,不知李峰先生认可否?

我谢谢联经的同仁,当然更也谢谢李峰先生,对我这本书很重要的补充,我今天是九十岁老人了,最近十余年来,身体并不很好,尤其几次大手术以后,我的手不能执笔,头不能俯仰,读书、写字都已属难事。撰写著作,都是靠口述笔录,请陈珮馨女士记录,在这一阶段,也感谢珮馨帮我们这个忙,谢谢。

增订新版序二

这一本《西周史》是我的英文著作《西周史》的中文版,从其出版至今,已经有将近三十年了。但其英文版问世在八十年代,因此论其英文版到今天的时间,差不多有四十年之久。实际上这本书应该重新改写。尤其是在近来二三十年内,西周的考古资料层出不穷,增加了许多可以讨论的问题。只是我退休以后,先是往来于美国与台湾之间,事多繁杂,无缘定心著作。后来外科手术,又延宕十年之久,现在则精力不足,难以重新整修,容纳新的考古资料,再写一本《西周史》。台湾的出版者希望在旧版的中文《西周史》基础上再发新版。我既然无法重新撰述,若对旧书稍加更动,仅能增加序文,将《西周史》问世到今天,种种需要重新考虑的问题,粗枝大叶,交代如下。

开章名义,必须要交代,我这几年来重新思考中国历史,乃经由世界史的视角,讨论中国史在世界史中的地位。我这几年来,常常感觉,法国发展的年鉴学派论述「大历史」,实在有其重要的意义。在年鉴学派的心目之中,历史有长程、短程。过去的历史著作,主要内容不外个人传记、政治变化,如朝代革命、典章制度等等,乃是最短的演变过程。更长的则是社会文化,这一历史进程为时较长,可能持续数百年之久。而更长于此者,乃是自然的变化,即我们寄体安生的地球,提供的自然环境。在这一环境中发生的长程变化,对于人类的行为,有所冲击,出现各地方族群的起伏分合,各种衍生的巨大影响。许靖华的《气候创造历史》就是从这一角度指出,自然条件和自然环境如果有所变化,将对于人类历史的发展,引发大幅度和长程的变化。

最近二十多年来,我常常觉得,在中国历史上,尤其是在新石器时代转变到铜器时代的阶段,亦即距今四千年前,乃是一个重要的转折点。中国北方考古遗址出现的古代气候变化的迹象,可以从植物的孢子、种类,确认气候从温暖转变为寒冷。那一段寒冷的气候,可能维持若干世纪的冰期,其涵盖的面确实相当广阔。欧亚旧大陆的北部,处处受到这一次由暖、寒气候变化的影响。这一段考古遗址的资料,最具代表性的乃是朱开沟的孢子遗存。从朱开沟资料反映的现象,后来在高纬度的各地考古遗址之中,都可以得到相当程度的印证。

距今四千年在我自己的心目中,似乎可以帮助我们解决许多从新石器时代到青铜时代之间的巨变。当然这些变化是渐进的过程。从长程的演变来看。高纬度相当于蒙古高原边缘的一条平行线,由东到西。就各处遗址中的孢子资料而言,如果有考古报告包含了对这些资料的分析,大概都可以看得出如此气温的变化的迹象。在中国考古学上看,有几个重要的变化可以特别摘出,予以讨论。

第一点,这一高纬度在线,各遗址都呈现从农耕或者农牧兼具,逐渐转变为游牧。但经过一两百年的时期,又出现农耕的现象往北移动,而游牧的现象则更往草原方向撤退。距今四千年左右的持续一两百年的变化,似乎不仅造成了中国地区人类活动的大变化,欧亚交界处的中东,以及地中海世界的欧洲也出现了类似的变化。这三个地区的主要变化似乎都是平行的。

以中国地区而论,其最初呈现的现象,就是北方地区本来非常发达的地方文化,北面是红山、南面是山东半岛的大汶口,这两个文化忽然由盛而衰。尤其是山东新石器时代的文化遗址,规模普遍萎缩,甚至于消失。其遗留的陶器也从精细的变成远为粗糙的陶器。在中国史籍的记载上,有过「祝融八姓」移入中原的报导。祝融八姓本来就是山东半岛以及邻近地区的地方族群。这一移动说明了山东甚至延伸到江苏,其居民必须迁移,他们的新石器文化,忽然不能延续。

那些当地的村落遗址,都从大型变为小型,人数减少,规模变小。他们迁入「中原」地区,即从海河流域,由东往西延伸,到华山脚下,黄河流域。这个中原地区,本来就有一个相当稳定的新石器时代文明,也就是以庙底沟二期为主要标志的一个宽长的文化带。这一文化地带并没有没有山东薄如「蛋壳」的黑陶,但却是稳定地、延续地成长,显示这一文化带是一个相当坚实的文化地带。祝融八姓移入中原,对这一文化带有其冲击。而祝融八姓除了分散在中原以外,也有很多进入淮汉地区,后来的楚国、宋国地区,产生了极大的冲击,以至于在江汉一带,出现石家河文化遗址,有精致的玉器雕刻,和复杂的大型聚落群。

祝融八姓这一山东族群的移动,我以为乃是因为距今四千年前,北方寒冷的气候,构成了强大的高气压,使得南方季候风带来的湿气,不能再赐予山东地区本来的生活条件。当地的地方文化族群不能不迁入中原。中原地区承受季候风影响,原本就不如山东半岛强大;这一地区的耕作带,其气候虽条件并不优厚,却比较稳定。这一特色,反而促使居民彼此协合,成为一个具体的、坚实的人群组织基础,逐渐整合了本来分散的地方文化,构成了后世所谓「夏」、「商」的复杂组织,演化为国家和城市的社会共同体。也是在这一特定视角,我们可以同样观察关中地区延伸到河套之间,是否出现了同样的变化。

根据周人自己的记载,他们的先人曾经进出于农耕与游牧之间。他们本来是农耕文明,陷入戎狄,然后又回复到农耕。这一往复过程,既可以是人群从甲地到乙地的移动,无妨称之为大迁移(Exodus)。也可以解释为,气候变化使得同一地区的文明共同体,不能不因应气候变化,有所调节,才呈现了周人自己的记忆中,从农耕陷入游牧,又回复于农耕的往复过程。从朱开沟南北来看,从鄂尔多斯到陕北,也确实反映如此相当普遍的气候变化。也在这个意义上,周人的集体记忆和考古遗址呈现的现象,乃是彼此印证的。

另一方面,旧大陆的人类历史上,在距今四千年前,欧亚大陆交界处,出现了一波又一波骑马战斗民族的移动。他们从高加索、阿尔泰高纬度的地方,向南移动。有的直往南冲,冲入印度,一波一波进入印度。也有一些,向西进展,一波一波进入欧洲。进入欧洲的途径,可以直接往西,也可以在巴尔干一带折而向南,转入地中海。后者的转折方向,似乎比直接往西的大方向上,呈现其特色:经历多次移动,时间略晚,构成在海湾谷底的城邦。这一变化最主要的后果是,地中海海东一带,出现了希腊文明以前的族群移动,而希腊文明随之开始呈现于世界历史上。终于因为这一群海上战斗民族移动的特色,他们建构了欧洲文明的底盘。

上述两拨从欧亚交界处移动的族群移动:地中海海东一条路,以及波斯湾口另一条路:这两条途径的中间就是今天的中东地区,那里是世界古代文明中最重要的一环。两河文明由此发展起来。从这一现象看来,欧亚交界处,从北往南,屡次不断战斗民族的移动,对中东世界,以及后来的西方世界,都留下了重要的历史轨迹。

以此作为比较,我以为,西周的出现,也是在同样的条件下,构成了中国历史的大的转折。殷商的时代那个巨大的文明体,是在中原农耕文化的基础上成长而成为一连串的农村,没有后世欧洲和两河地区城邦现象,而是一串串稍有防卫土壁的农耕群落。这种的结构,农村群内的主、从关系,也就是殷商集团,甚至传统历史,更早时期「夏代「的基础,也就是从新石器时代转变到青铜时代的早期文明,它从来没有过城邦文明那样的巨大的内部经济差异。

上面说到,东亚地区、欧亚交界地区,以及两河地区与左右两条移动带,这三个地区发生的变化,基本上都是距今四千年前。它与其后的族群移动,有重大的相关性。总结一句话,距今四千年前的气候变化,在各地的冲击,造成了不同的后果。然而其冲击的出现,却在各地都影响新的文明发展阶段。由此看来,世界历史无论在何处,都有「铜山西崩、洛钟东应」效应。人类活动的世界性,竟可能早在此时,其讯息已有透露。

从欧亚大陆族群移动的现象看来,西周本身的建国就是一个族群迁移的过程。他们从今天陕西和甘肃交界处,也就是陕西省的东北角落上,泾水流域,逐渐迁向今天的西安。西周开始的时候,所谓丰镐就是今天西安市附近的周原。在此以前,他们屡次迁徙,从古公亶父到文王的时间,至少三次落脚新家。至于古公亶父以前迁移了多少次,就更不知道了。从公刘开始就搬家。究竟是人群迁移,还是因为气候改变,从牧到农,从农到牧往复的过程,哪个是比较完整的解释,我们无法确定,可能两者都是。气候逐渐暖化,农耕地区就逐渐北移和西移。本来陷于戎狄之中的周人,从原来的地点,一步一步,更向东南扩张。

这本书原来的有关章节,我也曾经陈述凡此大迁移的现象。在中国北方,由阿尔泰山到今天的大兴安岭,这一条在线,宽广的草原带,在距今四千年的时候,这一带非常繁忙。古代的典籍《史记》、《左传》等等,都有相应的叙述,提到各地种族的冲突。王国维先生著名的鬼方、猃狁等等之考证,这些名号其实都是一个族群。

今天回头看来,静安先生的话,有相当的成分是对的,但是也有颇可商榷之处。例如:这些族群的名称,发音类似是一回事,但是其本身从哪一个小部落扩张到大部落,其过程一定相当复杂。至于鬼方这个名称,在商人自己的记忆中,曾经与之有严重的冲突;武丁征伐鬼方三年,不分输赢。可是在殷墟卜辞的记载之中,居然未见「鬼方」之役。殷墟卜辞记载的商人的属方,各种「方」,有十几处之多,也未见「鬼方」。鬼方的名称,可能即是某一个大族群的或称,也可能是其中的一部分。鬼方应是北方长时间存在的一个游牧民族。

我们必须注意处,则是距今四千年的气候大变化,从暖到寒,从寒又回到暖,考古学上孢子呈现的现象大概有两三百年之久。西周的起源回溯到他们还没有定居的时代,也就是公元前十六世纪上下。而等到西周正式开始,也就是差不多公元前十一世纪前后:凡此颇为符合这一段大迁移的时段。西周成立之后,北方并没有安静。西周铜器「小盂鼎」的原件已经不知所向。从小盂鼎的记载看,西周第四代君主,周康王时代,西周还与称为「猃狁」的族群曾经有一次冲突。西周军队面对的敌人有八千多,俘虏的有一万二千多。假如这是敌人的数目字,西周本身的军队也不会少于两万。两边数万人的阵容对抗,作战多日。其中有车、有马、有步兵,这个规模,放在那个时代的世界,也是相当可观。

从西周时代一直延伸到甚至春秋时代,远到今天的陕北、宁夏、绥远,近到山西的晋南,运城平原和汾河交界的地方,几乎处处都有所谓戎狄的痕迹。春秋时代晋国的大扩张,主要就是从运城平原,即他们刚刚开始被封的地点,往北、往东、往西扩张,将各种戎狄收纳到疆域之内。根据晋国祖先唐叔受封于晋,接奉的敕命,成王指示,在兴建的晋侯封地之内,即汾河流入运城平原的交界处,必须接受容纳夏人留下的风俗习惯,戎人留下的风俗习惯,还要注意到商文化的影响。这一个吩咐反映着,从西周早期开始到春秋中期,晋人扩张,建立霸权,以迄三家分晋:如此漫长的时期,这一今日山西地带始终还在进行戎狄华夏互相交错、互相融合的过程。

只有从如此背景上,我们才可以了解:中国地区族群移动延续的时间之长,族群之间融合过程的复杂,不是中东和地中海两个大文化区同时代的变化可以并列的。中国这盘棋,其涵盖的地区幅员之广,比中东的两河到埃及这一块要大,当然也比从地中海沿岸的小亚细亚到意大利半岛的范围要大。这两个文化地区的总面积也就和当时中国北部的总面积相差无几。中国这盘棋的复杂性和涵盖地区的广大,本身就是一个特殊的现象,比西方的两个地区更复杂。当然,如此现象,也比骑马族群,屡次经由欧亚大陆相接处,「中路」,直接向南冲入印度河流域,然后转到恒河流域,呈现的族群层叠现象,也远为复杂。

从更广义的局面来讨论,自从西周进入中国的斗争以后,也就是西周和商人接触以后,西周不断争取商人势力范围内若干「属国」,终于成就「三分天下有其二」的局面。在西周的南方、西北方、东北方各地的许多小的族群单位,在周人的金文铭词之中,这些小单位往往还带有「王」号,也就是说它们不是西周能直接管辖的藩属。比如常常出现的「折/仄国」,(「矢」字一撇翻转形),就是在周人疆域的边缘上,并不受西周管辖。周人的历史自称,如此局面,乃是由于「西伯」能行「仁政」。

固然,任何霸权,大约必须持有相当的武力,才能统辖一方。周人对于归顺族群的包容接纳,也的确有助于从霸权顺利进展到共主的过程。西周王室姬姓,与西北紧邻,姜姓族群,密切合作;后者的领袖姜尚,后世称为「姜太公」,带领本族,帮助姬姓打天下,姬、姜二姓,不仅时代婚姻,姜姓诸侯的封地,与姬姓王族子弟,分封于战略地点,共同维持这一集团的霸权。

西周未成气候时,可谓殷商的从属:号称「西伯」,亦即殷商属下各单位,在西方的一方主力。西方族群,包括今日关、陇、蜀、巴居住的族群,都是西周起兵东下时的盟国。殷商直属的微氏,世代是殷商史官,也早就输诚降周。姬、姜合体,以分封诸侯:几乎当时所有族群的各单位,所谓「殷遗民」:包括殷商王室后裔,以及那些东土中原的土著族群,无不接受周室封号,隶属西周体制。周王属下的封建网络,俨然开启了古代东亚第一个想到统一于一尊的集合体。

西周本身,从有历史记载,或者他们记忆记载,到今天我们能看到的考古报告看来,从周起始一直到文王时代,相当程度地反映其武装化的特性。二○一五年,泾阳发现的西周遗址,有两个大的集体墓葬群,一群有三四百单位,一处有两三百单位:其墓主都是单独的男士,却没有家属随葬。殉葬的有马、有牛、有狗。这个现象就很奇怪了。马、牛能负重、驾车,还能耕田 ;狗,无论是游牧,还是狩猎,都是必要的助手。这些个别男子的墓葬,反映了其既具有武士的身分,又是农耕的农夫,也许就是类似秦汉「屯田」的现象:军队驻守之处,兵员必须耕作,维持自己的生活,在必要的时候上马就作战。这种现象正反映了周人武装化。我们也才能够理解,为什么丰镐地区,即周原地区,能容纳许多不同的专业,而且还有大片大片的武装部队的屯垦地区。

二○一七年,宁夏彭阳姚河原遗址的发现,呈现周人开拓西北疆域的规划。西周早期诸侯级墓葬区、铸铜与制陶作坊、路网、壕沟、卜骨、卜甲等。凡此周王朝与西北戎狄族群的相处模式,应如李伯谦所说,姚河原遗址乃是「周人经略西北地区的前哨基地」。周人这一前哨基地应与周人获取西北方的重要战略资源—马,正如周人往西南方向争取淮汉铜料,同样重要。

周人自己的根据地,周原地区有各种手工业、陶瓷业、青铜器制作等等。同时也有农夫和武士。也就是说,周原这一大基地,未必是后来所谓的都城,而是一个大型战斗团体驻守之处。周原宫室和商代的殷墟的宫殿比,占地较小,结构也并不如何复杂。这正是代表一个可以随时准备迁徙的现象。无怪乎他们后来又一次迁徙到号称「宗周」的根据地。

这一西周早期反映的特性,也正说明其本身就是武装迁移大运动里边的一支。以此我们可以明白,西周在历史上自夸,「西伯善养老」,所以大家愿意接受他的领导,终于取得商人的三分天下有其二。这是从后世国家的观念来讨论。以那个时代的国家观念来看,国家并不一定定居。国家内部也并不一定有郡县等很充实的组织。商人的国家,似乎还没有发展为具体完整的形态,只是以「大邑商」作为武装基地。商人大军,随时向各处征伐。军队所到之处,向它投降的族群,就要送上贡礼。

出征的部队等于以武力勒索。殷墟卜辞,「征人方」大举,行程累月,只见当地君主迎候,却没有战事:可能即是殷商君主,宣扬武力,确立霸权的举动。似乎商人并没有裂土分封的封建制度,商人却有不少驻屯的基地:在北方是槁城,在江汉是盘龙城,在今天长江流域的中下游是新干。甚至,在周人所在,华山以西地区,殷商文化遗存,处处可见。有些被认为是「殷遗民」的族群,何尝不可能也是殷商霸权置放于西陲的驻军?

由此看见,商人并没有建立一个封国制度,而是一个巡游掠夺的制度。周人的众建亲戚,以为诸侯,实际是从巡游掠夺,转变为驻屯的戍军,占领那个地方。占领各地的驻防部队之间必须有所联系,而联系的线索网络,则是姬姓与异姓通婚,招抚不同姓族,于是同姓是亲族,异姓称为戚谊。皇亲国戚,编织为绵密的网络:就是我在本书的后面提到:「宗统」和「政统」的连结。宗统是亲属的网络,政统是号令的网络,这两者乃是叠合的。这一现象正是说明了,在族群大迁移过程中,从动到静的过渡期,还没有达到完全规划成行政单位的「郡县」制度。而是在这以前,处于游动的作战和掳掠之间过渡的时期,则是分兵戍守的时代。

这一现象与罗马共和国成为罗马帝国的过程也很相像。罗马帝国的疆域,都是各处投降的国家。罗马大军所至,各地纷纷服降。出征的部队,就驻扎在征服的地方,负责镇压和戍守,不再回到宗主的都城。分出去驻扎的地点互相支援,以维持霸主的权力。

因此西周的封建制度,其实在我看来,原本也是殷商模式的扩大:各地有驻防单位,类似罗马的军队分驻各国。西周以姬、姜二姓联合的力量,完成于「天下」的控制。相对而言,罗马始终没有将之演化为西周的宗族封建,没有建立一个长期的网络。西周是宗邦的观念,罗马是本城的观念,没有中间其他可以联系的纽带。中国是靠「众建亲属」,以为藩邦的制度,即以血缘纽带维系的「亲」和以婚姻关系结合的「戚」,这两条线,建构了一个庞大的亲属网络,重叠在戍军的武装控制之上—这是比罗马帝国有更坚实基础的统治机制。

往中东看,中东的大帝国,在巴比伦建立基地的和在尼尼微建立基地的,这两大帝国都没有网络现象。他们都在各处征讨之后,将各地的人民俘虏,迁入国内为奴隶,新征服的空地则移民种植放牧。犹太人在亡国后,整批被迁往尼尼微,就是如此现象。中东古代帝国,似乎并没有尝试,编织一个无形的网络,组织各处征服土地的人民,使他们融入亚述,或巴比伦。

中东和欧洲呈现的现象,与中国呈现的现象对比,中国经过伦理结构和政治分封,更进一步进入战国时代发展,而到秦汉落实的郡县。中国的帝国体制,遂是建立于「编户齐民」为基础,凭借察举制度,选贤与能,以收揽地方人才,纳入文官体系,担任分工合作的公职人员,以此建构为帝国的管理制度。另一方面,「天命」以「人心」为依归,朝代更替,乃成历史发展的常态。这一人本主义的文化格局,内中国,而外夷狄,惟「文化」为尺度。却又开放同化,如果夷狄入中国,则以中国待之。中国文化的内涵,则不断吸纳外来成分,随时修改、扩大中国文化的内容:如此建立一个可久可大的复合社会体,可以不断修改这一格局,庶几适时更新。凡此特殊的弹性效应,维持了两千多年的「天下格局」,迄于今天,还可以迎接正在逐渐展开的全球化。

相对而言,中东和地中海,他们的发展过程,主体永远在移动,永远在分分合合地变化。中东地区,直到波斯时代才有中心的团体。而他们真正地结合在一起,则是通过一个信仰系统,即伊斯兰教出现以后,中东才定于一个统一于信仰系统内的文化团体。到中世纪,也就是相当于中国唐朝的时候,随着伊斯兰教崛起,才实现了宗教统一的「穆斯林天下」。可惜的是,代表旧波斯的逊尼派,和阿拉伯的什叶派,这两大宗派之间,至今未能解除彼此之间的猜忌和冲突。

欧洲更别提了,希腊城邦林立,经过雅典霸权的泛希腊列邦体制,长期处于松散的组织状态。小国以前是部族基地的分散,先来后到,各有城邦为其基地。部落分散的情况,成为各有主要族群为本体的列国。经过马其顿为主体的亚历山大帝国的短暂统一地中海东部和中东,不久再度分裂。罗马崛起,以一个城邦统一地中海。开始这一欧洲统一局面,乃是松散的霸权,罗马军团,分别戍守各地,各有新的独立的总督,罗马并不能有效的统治。及至「蛮族入侵」,冲垮了「罗马帝国」。各处「蛮族」接受基督教,族群列国接受基督教教权的统治之下,也就是基督教的扩张之下,依靠基督教的团结力量,笼罩于列国之上,才能合成超越列国的「公教天下」。

中国的宗教统一则是在天的信仰之上形成的。这一对天的信仰是西周发展出来的。这个「天」替代了商人的「帝」。我在台湾大学的硕士论文的题目就是天和帝的演化。「天」超越族群,超越地区差异,甚至超越于人类之外,超越宇宙生命,都属天的安排。所有的秩序,以及善恶的分界,都是从天而来。但是 「天视自我民视,天听自我民听」。天的意志却是从民众集体意志反映呈现,天和人民的意志合二为一,是为「天命」。「天命」的现象要到西周建国以后,周人统治的广大国家的中央点,周人本来的基地在西面,征服这一广大平原后,将东方文明之地,视为「天下」的中央,于是「宅兹中国」,建立首都「成周」,「完成的周人天下」,将西面的基地,称为「宗周」,亦即「周人的宗邦」。

这一大块土地和这一大群人民的中心:人间秩序通天的点,人主经过高山,少室,通达于「天」,后来又分出几个分点,东部的泰山和西部的华山。山西的霍山也在圣山之列。凡此高山都是人君通天的通道。泰山,耸立东方达平原,高峻入云,主峰号称「天门」,直达天际。在这里,姜姓子弟许氏祖先,娶了姬姓长公主,以其特殊地位,主持泰山祀典,虽然自己的封邑在「许」,却在泰山有一处「方邑」,作为祭祀仪式专用地。这位「姑爷」,大概本身具有巫师身分:「许」字古体,即是舞者袖舞,发音则是长嘘之声。

中华大地的地理疆域和天上的众星是对照的。天涵盖万有,无所偏倚。天属大家,也代表大家。它的意志是众人的意志,它的使命是共同具有的使命。这一现象又与基督教和回教的独神信仰有巨大的差别。独神信仰必定是排外的。独神信仰第一次出现在埃及,但比较短暂,即太阳神的信仰,由埃及法老阿肯那顿(Akhenaten)首创,太阳神是独一的真神,对于众生,授予生命,并不具有偏爱、独占的含义。但是摩西借此延伸的「上帝」,则是排他的独一真神了。这一真神只保佑信服他的人。他的另一个面貌是当年沙漠里的风暴之神、惩罚之神、是杀伐之神。沙漠里的焚风,所到之处,火焰四起。摩西的上帝,因此不仅排他,而且具有强制性的独占,就不是普世爱人的神祇了。

中国的「天」则很像阿肯那顿原来的太阳神,是赐予生命之神,赐予存在之神,保证存在之神。于是中国的天下是信仰的天下,这种「天下」,可称为 universal order。封建群体是 cosmopolitan order,帝国则是 universal order。中国从距今四千年走到今天,这一格局,自秦汉帝国成形之后,两千年无法颠覆。基于如此特性,周人的「天」重视生命,王者受命于天,接受的使命乃是爱护人民。西周宣扬其能够成功,就是以仁民爱物,获得众多部族的领导权。天命无常,王者不能执行如此任务,「天命」就可以转移。尚书各篇,告诫周人:勤政爱民,甚至不许因酒误事。

从考古殉葬物品看,周人墓葬出现的酒器数量,相对于殷商墓葬的酒器,的确比例远为稀少。更须注意者:殷商墓葬,人殉常见;王家陵墓,随葬人殉,可以数以百计。从这些现象论,周人的确珍视生命,也保持朴实认真的生活态度。—这一现象,应是孔子经常推崇周代开国领袖文王与周公,甚至遥奉他们为儒家思想的源头。从这一角度看,周人立国,毋宁一锤定音,为数千年来,中国文化系统的价值观,确定了基调。于是,中国文化枢轴时代的开始就确定了天人之间的人本精神,为人之道的修业进德。

我也希望读者注意,西周秩序发展了许多复杂的管理制度 。西周从武装政府的团体,转化为一个庞大的封建统治网络:这一「宗统」,亦即亲属关系网与「君统」,亦即分封诸侯的政权隶属,建构了王权统治的管理系统,本书叙述西周「僚属」的分工,则是从封建社会转化成一个官僚管理系统,我在另一本《古代社会史论》上有所交代。在如此管理网络上,又逐渐发展经济交流网络的功能。这一转化过程,则在另一拙着《汉代农业》中也有所讲述。

在某种意义上,我的三部英文书原来在写作的时候,《中国古代社会史论:春秋战国时期的社会流动》最早,《汉代农业》跟下去,《西周史》来结尾。其实这个三部曲是倒过来,《西周史》第一部,《中国古代社会史论:春秋战国时期的社会流动》第二部,《汉代农业》第三部。在《汉代农业》中,才拿帝国的结构,政治的管理,族群的联系,经济上的交流,生产上的分工,综合为对于建构如此大格局的综合陈述。中国古代演化的三部曲,三部英文拙着的历史逻辑,有彼此连贯的特色,遂合组成连贯的交代。我还有若干其他散篇的论文,各有其专题,或向前跨到新石器的时代,或向后到了后代,甚至到了当代:但整体一贯,仍不外乎此处连贯三部曲的补充与推演。

总结言之,从西周到秦汉,中国经历长程演化,逐步融合各处文化群体,整合为一个亚洲东部大陆的共同体,在这一地区,遂出现了一个「华夏格局」的共同体。如此内部整合,又留下容纳外在新成分的「普世秩序」,在人类历史上,可谓仅见一次的个案。与世界其他文化系统的发展相比:中国地区,西周封建体系,比欧洲「蛮族入侵」后各地纷纷出现封建制度,早了一千余年。

春秋-战国时代,封建社会蜕变为列国体制的格局,相对于欧洲近古时期转化为公元十七世纪,西发利亚条约后的列国体制,也早了一个千年纪。秦汉帝国的天下秩序,其普世格局与整合的程度,在欧洲历史上,不同于基督教教廷的宗教信仰秩序的普世性,却只有在法国太阳王(路易十四)开启,而在拿破仑帝国才有其普世秩序的气魄,却又为时不久,欧洲再度回归于列国体制。中国漫长的「普世秩序」个例,则虽有兴衰成败,或分或合,其基调长久不变。

今日世界,一方面经过物产流通,导致经济合;另一方面,经由科技发展,全体人类社会,共同拥有一个文化体系:于是人类共同建构全球化「普世秩序」共同体的愿景,居然呼之欲出。此时此际,中国历史呈现的特殊个案,应有其先驱的意义:于我人面对当今涌现的「全球化」大势之际,应有可备参考之处。

回顾三部拙着的撰写,每一部书到我手上,都是一个偶然。我的博士毕业论文,《中国古代社会史论》乃是讨论春秋战国时代的社会流动,完成不久,史丹佛大学聘请 Mary Wright 教授主编一套「东亚研究丛书」,经过刘子健教授介绍,遂将这一拙着收入该系列的首册。《汉代农业》是西雅图华盛顿大学的一群犹太学者,希望合撰一套关于汉代的专书。「汉代农业」的题目,当时本是杨联陞教授的工作;不幸他因病没有动笔,遂将这一任务转交给我,由我自撰成书。《西周史》则是老同学张光直想编一套耶鲁大学古史系列,将其中西周部分,分派给我。

这三部书,动手的机缘不同,却在撰写后,不知不觉成了三部曲。大概是我思考每一部书的时候,都会前面后面附带着一起想。在我看来,历史的发展是连贯,不能切断的。不知不觉,居然可以排列为「三部曲」。今日撰写新序,也藉此纪念几位故人:恩师李玄伯(宗侗)、李济之(济)、顾立雅(H.G. Creel)、前辈 Mary Wright、刘子健、杨联陞、老友 Jack Dull 和同学好友张光直各位的指导、启发和鼓励。以上各位故旧,均已物故,回顾往日,能不怆然!

(由于脊椎神经损坏,我已不能执笔书写,本文由我口述,有劳南京大学王波教授笔录,谨此致谢。)

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000