祖先牌位的起源:柄形器乎?祖形器!

【编者按】“夏商玉器及玉文化研讨论”将于2016年12月26-29日在广东省博物馆召开,同时“锵锵玉鸣——商代王后妇好玉器特展”在省馆开展。为庆贺此一学界盛事,特摘发郭静云《天神与天地之道——巫觋信仰与传统思想》第十章“先王的形象”之一节,以飨读者。本篇原名“祖形器的线索”,现篇名系编者所加。

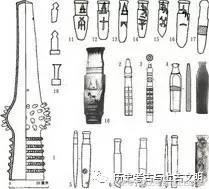

安阳后岗殷商贵族三号墓出土了几件特殊的玉器,一般称为“柄形器”,在其上皆留下了朱书,写着“祖庚”、“祖甲”、“祖丙”、“父辛”、“父癸”等祖先庙名[1]。(除此之外还发现过殷商武丁时期的毛笔字,这间接表明,禹夏及汤商时期虽然不在骨甲刻字,但早已用毛笔在简牍等易腐的载体上写字。[2])笔者赞成刘钊先生的假设,认为该朱书极有可能是了解柄形器用途之线索,而其意义是作为祖先的“石主”,也就是宗庙里的牌位。由此出发,刘钊先生更进一步假设:所谓“柄形器”的形状,符合甲骨文所见字形,便是表达被祭祀的祖先牌位形象(图二六二:11—18)[3]。该字在甲骨文中写成“

”,既可释为“主”的古字,亦可释为“示”或“且”(祖)的异体字。其实,这些所谓的“柄形器”,最早见于石家河文化玉器中,后来在盘龙城、二里头、二里岗等处经常作为随葬品出现。由于朱书痕迹难以保存,所以这一难得的朱书礼器表明,源自石家河文化的“柄形器”其实就是“玉祖”或“玉主”牌位,上面写着祖先的庙名,即祖先日名。

图二六二

石家河文化中,玉祖的形状一般为长条形,其一端两侧略内凹,做成所谓“柄”状,器上有多种细致的刻纹(图二六二:2—4)。后来慢慢形成了一种无刻纹的典型器,上头镶有一块圆形的绿松石(绿松石可能会因年久而剥落,故部分玉祖上常有圆形的缺块),盘龙城、二里头、二里岗和殷墓中的玉祖,均继承了此一特点(图二六二:4—9),鄂东南阳新县大路铺遗址出土形状相同的盘龙城文化陶祖(图二六二:19)[4]。

郭立新先生认为,就历史发展、社会及文化的演变来说,屈家岭时代“祖”的概念并不是小家族的祖先,而是社会共同体的公共性的始祖;到了石家河时代,社会发展和共同体内部的竞争导致进一步分解成较小宗族群体[8]。以笔者浅见,这种观察相当准确,就是因为如此,石家河时代的人们,已不制作巨大的陶祖,而开始出现小型陶祖和玉祖,改以体积较小的“玉主”牌位取代巨大陶祖偶像。并将之放在墓里面,以求生,亦即该礼器在信仰上有象征“生殖”或“新生”的意义。

石家河文化玉祖有多种,大部分带刻纹。其中芝加哥艺术所收藏的石家河玉祖的刻纹为獠牙,已将玉祖、獠牙神面以及对老虎的崇拜结合到一套信仰的脉络里(图二六二:10)。以笔者浅见,带獠牙的玉祖,除了表达宗族的祖先牌位,还带有社会共同崇拜对象或大酋领国王的始祖形象,所以可能属于等级极高贵族的礼器,甚至或许可以考虑王级的身份。

同时,前文论及石家河晚期、盘龙城时代立鹰形器,其经常搭配祖形器,形状亦较相似,部分盘龙城文化的玉鹰背上还带有阴刻的獠牙,而盘龙城文化以来的玉祖形器已未见带有任何刻纹。笔者推论立鹰形器在功能上也属于祖先崇拜用器,獠牙或神面刻纹不在玉祖,而在鹰背上,显示在盘龙城时期玉祖礼器已不再作高等级始祖的象征,反而立鹰礼器的造型才涉及到崇高始祖信仰。

总而言之,肇自石家河晚期的立鹰型礼器,至盘龙城文化时期发展成为高阶贵族(或王级贵族)中象征其始祖的崇高礼器,与此同时,一般的祖形器仍然被用作为象征家族祖先牌位的礼器。因此,石家河、盘龙城文化祖形器,实际上是迄今所知最早的祖先牌位,石家河时期可能只有最高的贵族才用,上面带有很多刻纹,其中部分涉及到始祖的崇拜。但到了盘龙城时代,用祖形器的礼仪普遍化,成为很多贵族家族祖先崇拜用具。为祖先立牌位的传统,其源头即在于此。

笔者进一步推想,盘龙城时期不再做带刻纹的玉祖或许隐示如下变化:即此时玉祖的平面已被用来写祖名。殷墟早期墓里所发现的朱书玉祖,最有可能是直接源自盘龙城所代表汤商的丧礼,这一线索或许可以表达此文化根源。也就是说,很可能在早商时已经开始在牌位上书写祖先的庙名。

注释:

[1]中国社会科学院考古研究所安阳队、徐广德,《1991年安阳后冈殷墓的发掘》,《考古》,1993年第10期,页898—899,图三六:14—21。

[2]相关讨论参郭静云,《夏商周:从神话到史实》,上编余论一《语言与文字:试论殷商文字之发源与形成》,页315—321。

[3]刘钊,《安阳后岗殷墓所出“柄形饰”用途考》,《考古》,1995年第7期,页623-625、605。

[4]该器物没有载入发掘报告,笔者在阳新博物馆目睹所见,感谢阳新县博物馆提供资料。

[5]湖北省文物考古硏究所、北京大学考古学系石家河考古队、湖北省荆州博物馆编著,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,页51—67,图四一至四五;张绪球,《长江中游新石器时代文化概论》,武汉:湖北科学出版社,1992年,页224;张绪球,《屈家岭文化》,北京:文化出版社,2004年,页207-215;郭立新,《解读邓家湾》,《江汉考古》,2009年第3期,页48。

[6]郭沫若,《释祖妣》,郭沫若,《甲骨文字研究》,页10。

[7]参郭静云,《夏商周:从神话到史实》,页299—306。

[8]郭立新,《解读邓家湾》,页45-57。

本文摘自郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》(上海古籍出版社2016)第516-519页。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001