郭静云:夏在江汉洞庭之滨

就中国的考古学思维而言,目前尚未摆脱“郑洛中心观”的影响,即将自周以后政治重心在“中原”的情形投射到远古,用“中原”的发展阶段来界定“全国”,这明显映射出大中央主义的心态。

台湾中正大学历史系教授郭静云先生的《夏商周——从神话到史实》无疑打破了这种“郑洛神话”。而她提出的夏源于江汉说在引起学界地震的同时,能否打破既有观念的束缚并为我们提供一种新的学术范式?对此,澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访了郭先生(特别感谢中山大学人类学系师生们的协助)。本文在口述整理稿的基础上略有修改,经郭先生审定刊布。

澎湃新闻:关于中华文明起源,无论苏秉琦先生的“满天星斗”说,还是严文明先生的“重瓣花朵”说,这些都是多元起源论,而您提出的江汉起源说是否是区别于传统“中原中心说”的另一种一元认知?

郭静云:这其实是一种误解,我并不认同。因为在我的书中已经将“多元”这个观点阐述得很清楚,在“多元”下,每一个角色都有自己的意义,每个参与者有自己的加入,并有自己的特点。

但这种所谓的“多元”也不等于大家都同时出现,况且大家的实力都旗鼓相当。我所说的“多元”首先是包涵“不同”的“多元”:人们有着不同的生活方式,在不同生活方式中不同文明起源早晚也不一样,也包括国家化和没有国家化的,而且国家化也分为早期和晚期、次生文明与精英文明。就像秦汉以前并没有“中国”这个概念一样,“中国”的形成有着漫长的历史进程,绝不能以秦汉以来的大一统来界定之前的状态。“中国”是由很多不同民族、不同文化组成的,是它们相互作用和相互影响的结果。

我之所以强调江汉地区是因为这个地区有它自身的角色,因为江汉是最早的、最一脉相承、没有中断的文明,这其实跟稻作文化是紧密联系的。我们知道,稻作起源就在长江流域,至少有一万年的历史。虽然中间受到古气候冷化的影响,但是依然是一脉相承的。到了距今八千年的时候,已经出现了系统的耕作和聚落。我用“前国家”的概念来描述这个地区的状态,即在国家形态之前,长江中游的分工和聚落就越来越精细化。

当然长江下游的河姆渡地区也有这个情况,但河姆渡囊括的空间少,也没有发展成为系统的稻作农业,并且时常受到海侵的影响,海侵对于河姆渡的稻作农业来说是致命的,诸多原因使得它的发展比不过江汉地区。

江汉地区的城邦古国

澎湃新闻:从地缘上看,过去考古学家多注重中国西北,因为其连接中亚,后来又偏向华南,因为很容易与缅甸和印度发生联系,您的江汉起源说似乎无根无源,主要都有哪些证据?

郭静云:它的根源在于本地的自我发展,它不是外来的,而是自成体系发展结构。从彭头山文化晚期开始,唐家岗、大溪、屈家岭等文化一脉相承。也就是说,早期的一批人开始以稻作为生,而他的周围有一批人继续维持着游猎生活。

到了大溪时期,一拨又一拨的游猎族群也逐渐过上了定居生活,这些族群定居后开始制造石器,新的土地不断被开垦出来,故而农耕文明的影响力也就逐渐彰显出来。当然,流动的游猎族群中也有着丰富的文化,而且有的已经拥有国家形态,可正是农耕文明对他们本身有利,自然就被吸引来了。

澎湃新闻:为什么您认为楚国的历史叙事一定程度上是可信的?屈原的《天问》等楚辞作品又在多大程度上可以正史?

郭静云:我引用的文献是表达那个时代的概念、那个时代的认识以及那个时代他们希望怎样认识的问题。这在所有的文献中都会留下痕迹,其中就包涵事实的痕迹。屈原自己也不知道楚国会怎么样,他表达的无非就是楚地流传的一些神话。

即便不提屈原,我们看司马迁的《史记·楚世家》也会发现它的书写和其他世家有着不一样的地方:只有《楚世家》把自己的历史记载为创造世界。不仅司马迁把这部分保留下来,楚帛书也是这么记载的。这是一个什么力量?什么样的历史能把自己从创世纪之初就如此叙述,这基本上都是非常古老文明的表征。

同时,屈原不是太史公。他没有这个官位,也没有直接修史的目的性,例如《离骚》更多的是表达他被流放后对自己国家的忧虑和思念之情。若换成太史公则会说自己很伟大,因为这是一个政治性的订购,政治订购就希望有这样的表述。

其实在屈原作品中并没有多少真正的“历史”,我们多半看到的是屈原在表达对国家的思念中而不自觉地提到尧舜,尧舜是楚国的英雄,颛顼也是。屈原所处的还是战国时代,不是大一统时代,代表的是战国时楚人对自己国家的理解。其他文献好像都说尧舜是从北方来的,如果尧舜跟楚毫无关系,那么他们就是楚人的敌人。对楚人而言,真正的敌人是殷宗,殷宗是从北方南下的外来族群。楚人跟周文王伐殷,他们之间是签有协议的,这在周原甲骨文中都可以看到。

所以我选用楚辞就是这个意思。此外,屈原也没有建构帝国的目的性,他比有帝国目的性的文献略好一些,例如司马迁的《史记》就带有很强的帝国目的性——一定要写一元史。即便这样还是要谨慎使用。

通常情况下,出土文献是最有价值的,比如说楚帛书之类。这不等于说传世文献没有价值,但做学问的时候不能一开始就从传世文献出发,如果你从传世文献出发,你就不知道什么是事实,什么是后人的政治修辞。对传世文献的使用是最后的步骤,只有经过一手的考古资料,把一手资料都整理之后才可以翻一翻这些文献,你才能够发现文献能够留下什么东西。如果你的一手资料不熟,你就不知道传世文献中哪个部分是真正流传下来的。

《夏商周——从神话到史实》2013年出版后曾引发学界极大争议。

澎湃新闻:您的《夏商周——从神话到史实》出版后曾引发了学界地震,有褒有贬,您如何看待中国社科院考古研究所夏商周考古研究室主任许宏先生的批评?

郭静云:首先我要声明的是,因为工作繁忙等原因我并没有仔细看完许宏先生的博客,只是大致上对他的批评有所耳闻。我觉得他的批评是带有一定目的性的,如果你看他早些年写的《最早的中国》(科学出版社,2009年),他是承认二里头出土的硬陶等宝贵的东西都是南方传入的。可突然有另外一个人把这个问题阐述得更准确、更清晰,他就有一种风险感。

许宏先生在评论里说我只选取支持我的资料而其他资料我则有意识地回避。可如果有人看过我的书,就会发现完全不像他所说的那样。这仅仅是他的一己之言,他所罗列的材料“证据”似乎都在否定我,但这些材料在我的书里都出现过,而且我对这些材料都是有梳理的。所以有人会问我为什么不针锋相对,我觉得这种回答多半是没有意义的。我只能说,请你们先看书,至于他所说的是否正确,读过之后你们心中自有定论。

此外,他还强调我似乎是一元文化,但我在书中就强调“青铜文化”是三元。三个铜矿,有一个是最早的,而另外两个也是独立的。青铜矿料有三个来源,每个地方都扮演着自己的角色,在组成一个大的“中国”的同时,每个地区都有自己的角色,都有参与者。

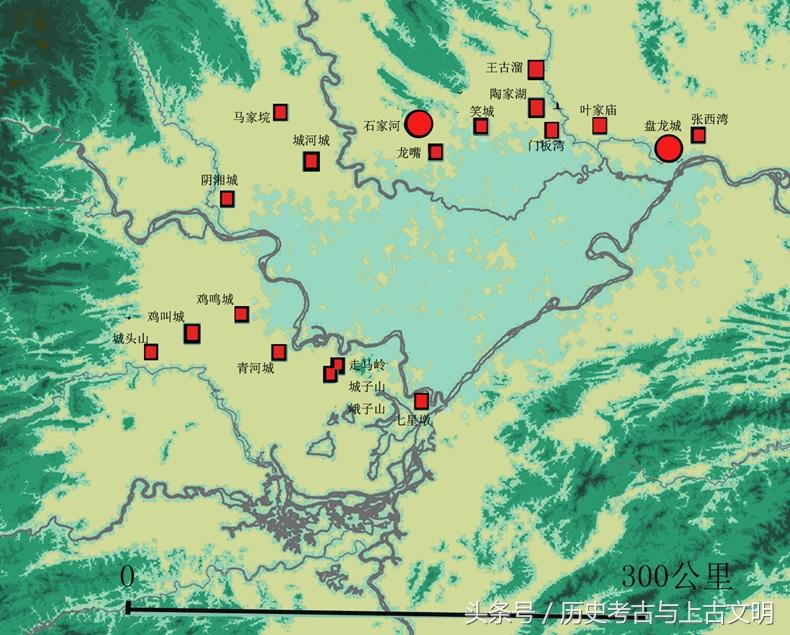

如果我们换一种说法,我们谈“夏”,那么在这个时代,“夏”最可能也最符合的地方就是汉水下游,《水经注》中就将这儿称之为夏水。同时关于上古传说的那些故事也能在这里寻到踪影,例如大家熟悉的大禹之水。到了夏晚期,国家政权扩散和内斗也可以在石家河地区看到痕迹,就连商人的发迹也能在盘龙城里找到蛛丝马迹。

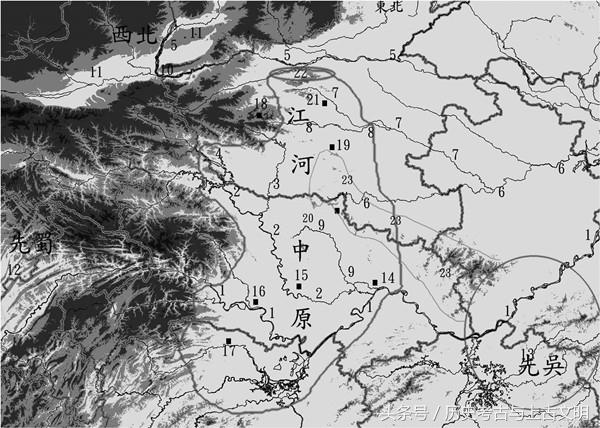

江河中原

但这不等于说这个时期没有其他国家的存在,即便是在夏的时代,夏也不能指称全国,它指的就是江汉地区的地域性城邦。郑偃(郑州和偃师)地区不是夏,而是它的影响地,同时也是独立的国家;其他的地方比如山东龙山、东北夏家店都有自己的国家,他们有着自己的发展区域,其中有一些完全灭亡了,有一些因为不同的原因而中断了,当然有一些是发展比较久的,值得注意的是他们的发展都不是同步的。

这是一个很复杂的历史地图,不能直接说夏商周就完了。因为目前的夏商考古研究中并没有摆脱“郑洛中心观念”的影响,所以从一开始就预设了核心区与边缘区,把黄河流域与其他地区诸如长江流域对立来看待,这是不对的。

澎湃新闻:您的新书《天神与天地之道——巫觋信仰与传统思想渊源》将于明年正式出版,在这本著作中有什么新的观点?

郭静云:这是一部关于考证上古信仰的著作,它分为上下编。上编基本上以考证上古信仰为主,也就是考证古代以商文明为核心的信仰。当然也有涉及其他文明的信仰,因为商也不是孤零零地存在,其他地区的文明对商也有不同程度的影响,但这是以商为核心的。

下编是考察上古信仰如何影响到传统信仰,更多是讨论这些概念化、思想化的东西怎样使上古信仰变成以易学、道家为主的传统思想。此外书中还会涉及一些其他方面的问题。这本书中选用的礼器图很多,大概有330张,我正是用这些礼器图来重新考证它们的纹饰以及到底有什么意义。

其实构思这本书从很早就开始了,它要在《夏商周——从神话到史实》之前。大概2007年的时候我在河南地区收集青铜纹饰上的龙纹资料,而在实地调查中,我发现了殷墟和二里岗有着明显不同,然后我跟着这个问题就发现了两商的差异。要解决两商的问题就不得不向前找依据,因此夏的轮廓也就愈加清晰起来,这其实也是我治学方法所在。我硕士论文其实关注的是汉代画像石的人物问题,在研究它的时候我发现了更多的问题,要解决这些问题只能向前找依据,而非向后挖,之后我的研究就逐渐系统化了。

- 0004

- 0003

- 0003

- 0000

- 0000