他是谁?孔子都服他,宋真宗封他为皇帝,武则天封其母为太后

中国道家始祖老子与河南鹿邑太清宫的传说

作者:苏湲

(老子画像)

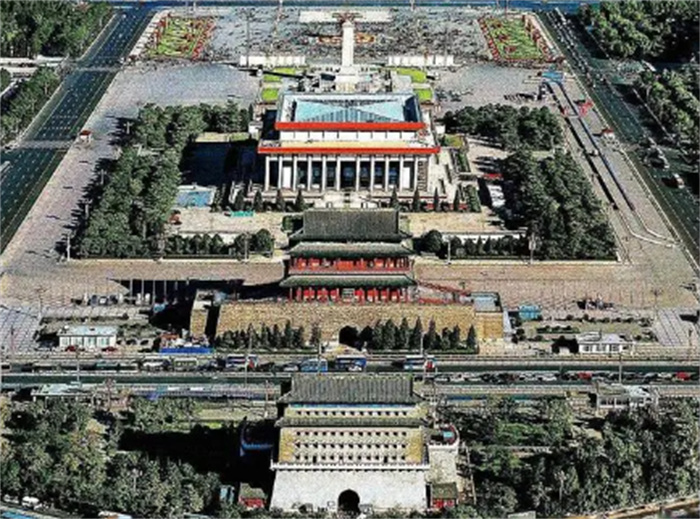

鹿邑老子太清宫西距鹿邑县城5公里,北去1.5公里为涡河,位于河南省最东部。涡河是淮河的支流,亘古不变,贯穿鹿邑县全境,太清宫坐落在它的南岸,被视为道家思想的发源地。鹿邑县属淮河流域,地处淮河冲积平原,因此唐宋时期的大型建筑基址早被淹没在地下数米深处,从地面上早已经无迹可寻。

1997年4月开始,考古专家张志清带领考古队,围绕着“探寻太清宫悠久的历史、寻找历代帝王和民间祭祀老子的有关遗迹”两大主题,在太清宫遗址进行了全面的钻探和发掘,取得了意想不到的重大突破,成绩蜚声考古界,并在国际学术界引起反响。

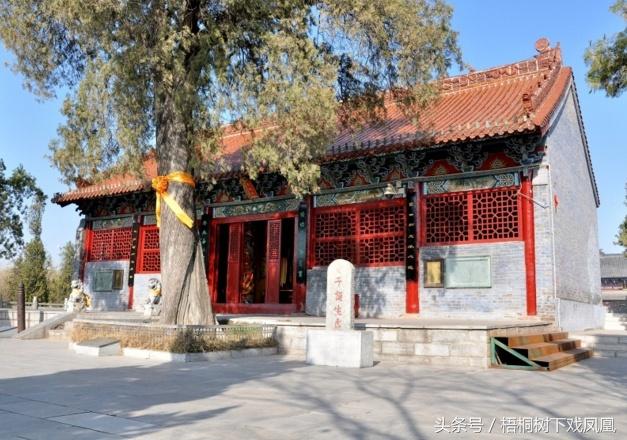

发掘前,张志清首先在太清宫遗址进行了实地考察,得知太清宫地上建筑主要保留有前宫的太极殿和后宫的三圣殿及娃娃殿等,这些建筑皆为明清时重修。太极殿西侧耸立铁铸圆柱一根,高1米余,是所谓的“柱下史”之柱,也是民间传说的“赶山鞭”。

传说远古时期,在老子家乡濑乡沟前有一座大山,山顶隐没云间,人们站在山上太阳似乎就在脚下,因此人们叫它隐阳山。隐阳山北面因为长年不见太阳,所以终年积雪不化,阴冷异常。而山南朝阳的坡地则如同火山一般,烧灼得五谷不生。

都说老子思想“无为”,实际上他的人生很积极。为了改造大自然,老子发誓要移去隐山,变苍山为良田。为此,老子采集矿石,烧炼七天七夜成了铁晶,又将铁晶千锤百炼,打造出一根银光闪闪的铁鞭。

尔后老子高举神鞭,向隐山猛抽三下,随着夺目的光辉和天塌地崩的剧烈震动,隐山刹那间迸为三段,并奇妙地飞转起来,同时天地都放射出万丈光芒。霎时,隐山的上部飞落到山东,化为东岳泰山;中部飞落到河南西部,成为后来的平顶山;而隐山的下部却沉没地下,只露出地面少许。顷刻间沧桑巨变,从此人民安居乐业,过上幸福的生活。

由于老子赶山用力过猛,铁鞭被震断为两截,前段迸落在老君台,后段被老子随手扔在了太清宫。这条断为两节的铁鞭,被后人称为“赶山鞭”。

(太清宫)

民间的传说表达了人民对老子的热爱和敬仰,实际上,太清宫铁柱和老君台铁柱一样都包含着神圣的象征。老子曾任东周“守藏室之史”,因此被称为“柱下史”,顾名思义,就是靠着明柱底下作记录的官,主要负责周王室的图书管理。

后人在建老子庙时,往往在庙中立一铁柱,以示纪念。

后来道教把老子尊为始祖,道士们为了表示对老子的崇敬和虔诚,便把铁柱缩小为发簪插在发髻间,作为行道时的座右铭。据县志载,铁柱“高八尺,围尺八寸,为唐时旧物”。假如说太极殿门外的三株柏树不能确定年代话,那么,这根铁柱经过考古工作者验证,确属唐时旧物。

三圣母殿和娃娃殿与太极殿相距1公里,三圣母殿为当初洞霄宫的正殿,一切都与史书记载正相吻合。遗憾的是,这些建筑的外观修葺的痕迹过于明显,缺乏古朴森严的气息。然而当你走进幽深的大殿细细品味时,却会发现种种不可思议的古代文明的遗迹,以及它和社会发展史之间千丝万缕的联系。

一次次改朝换代的战争把辉煌盛大的太清宫彻底破坏焚毁,留下的只有那些搬不走,烧不毁的石雕磉石(柱础石)和豪华沉重的建筑构件。

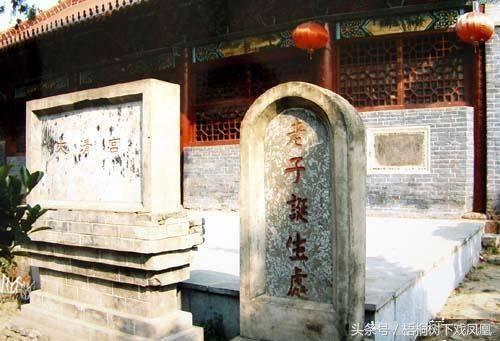

(“老子出生处”碑)

从这些饱含着不同时代风格的磉石间,人们可以清晰地看到历史发展的轨迹和大殿兴衰的过程。经过考古工作者的认证,如今隐藏在太极殿墙体下,大小不等、花纹造型迥异的磉石,代表着各个不同的时代蕴含,其时代从隋、唐一直到元、明、清。它们寓意深刻,就像是一部浓缩的历史画卷,让人们的思绪穿越时空溯源而上,激发起无限的想象。

尤为重要的是,地面上还保留有一些碑刻,记载着有关老子的事迹与太清宫的历史沿革,具有重要的史料价值,是这次发掘可供参考的资料。

现存的主要碑刻有清代太清宫太极殿东南处的“大宋重修太清宫之碑”,为宋真宗大中祥符七年(1014年)赵恒拜谒老子时所立。太极殿山门西侧的“金代续修太清宫记碑”具有不容忽视的价值,碑文对太清宫重修后的规模、布局等都作了明确记载。

太极殿西侧有“元代太清宫执照碑”,为元世祖元年庚申(1260年)颁发的保护太清宫的执照,详细记述了元代太清宫的地面,每面宽十一里,其内果园树木养种田地,一切等物尽行施于。另外太清宫内还伫立有海都太子令旨碑(1257年)、太清宫圣旨碑(1261年)、清理太清宫庙产碑等。

(鹿邑老子太清宫碑刻)

在掌握了大量的第一手资料后,张志清和韩维龙一起在当地群众中展开了广泛的调查访问。当地群众得知考古队是为了寻找老子的遗迹,热情很高,非常愿意尽自己的一份力量,也希望考古队探清地下埋藏的到底都是些什么。张志清还了解到,群众经常在太清宫一带挖出建筑构件以及青铜饰件等。

一次,有人在今太清宫神道内挖出一个长3米多,宽1米多的石质建筑构件,此物通体遍布花纹,极富王者之气,充分显示出古代高超的建筑水平和工程技巧。

这些令考古工作者兴奋和迷惑的遗迹和遗物,是难能可贵的线索。考古工作者由此判断,太清宫的主体建筑就在今天的太极殿之下,并且极有可能是一座规模宏大,为当时国内最为华美的神庙建筑之一。

为了尽快熟知情况,张志清找来各种文献资料,每天苦读到深夜。自《史记》问世以来,几乎所有老子的研究者,对老子的籍贯都采用《史记》的说法,并且深信不疑。

范文澜《中国通史简编》修订本说:老子是“楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人”。由于古音“厉”通“濑”,所以厉乡又作濑乡。《辞海》老子条也作楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。此外,一些权威文献资料亦从其说。

(张志清 河南省文物 考古 研究副所长)

东汉桓帝时,尊老子为道家鼻祖,在老子故里太清宫修建了大型的纪念祠庙。据《后汉书》载,鹿邑太清宫始建于东汉延熹八年(165年),初名为“老子祠”。《后汉书·桓帝本纪》载:“延熹八年,春正月,遣中常侍左悺之苦县,祠老子。”

同年十一月,又“使管霸之苦县,祠老子”,并立老子祠碑。老子庙自此时始,成为远近闻名的道教圣地。太清宫门前更是香火缭绕,进香者终日不断,分外热闹。

由于老子备受世人崇敬,因此母以子贵,后人在给老子建祠的同时,相继也出现了纪念李母的建筑物。

武则天于光宅元年(684年)追封李母为“先天太后”,并将李母庙扩建为“洞霄宫”,其规模相当巍峨宏大,当地老百姓称其为“后宫”。

当年的鹿邑太清宫,占地870亩,楼台、亭阁600余间,“特起宫阙如帝者居”。朝廷曾派500兵士镇守,当时在前宫祭祀老子,在后宫祭祀李母。

(武则天画像)

两宫相距二里,中间相隔一条河,曰“清静河”,河上有桥,名曰“会仙桥”。清静河两岸草木葱茏,茂密繁盛,处处显示出皇家的神圣和庄严。相传前宫住着道士,后宫住着道姑,两宫相商事宜,只许以“云牌”传示,不许私自往来,其制度俨然如皇宫。

唐末黄巢起义,火烧唐王家祠,太清宫亦毁于兵燹,成为一片废墟。

宋真宗继位,对老子更是尊崇有加。宋大中祥符年间,真宗皇帝率百官亲朝太清宫,发国帑重建太清、洞霄二宫,庙貌比唐时有加。

《宋史·真宗本纪》载:“大中祥符六年(1013年)八月庚申,诏来春亲谒亳州太清宫。丙寅,禁太清宫五里内樵采。庚午,加号太上老君混元上德皇帝。”

大中祥符七年(1014年),真宗再次亲率百官赴太清宫祭拜老子,并拨国库官银重修太清宫和洞霄宫,至此,太清宫的建筑规模远远超过唐代建筑规模,达到空前鼎盛。

(鹿邑老子太清宫新修大殿)

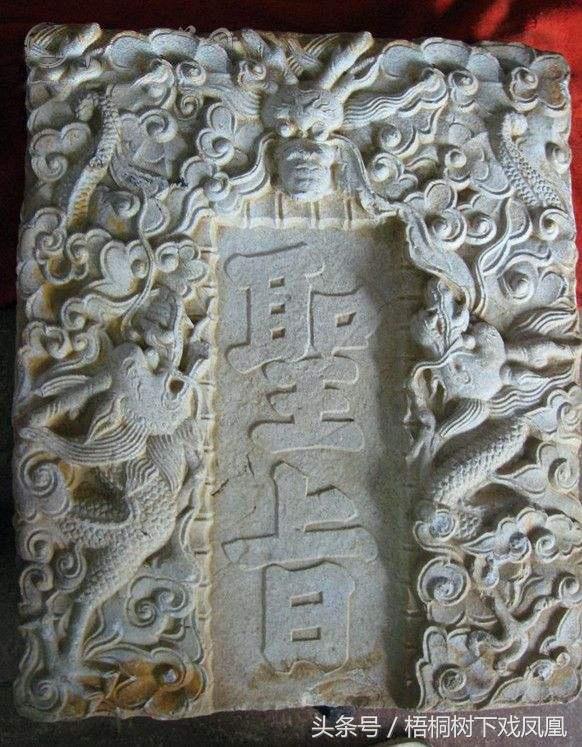

真宗朝谒老子故里,立有《大宋重修太清宫》碑、《先天太后赞》碑、《会真桥记》等碑刻。《先天太后赞》碑为皇帝亲自撰文、书丹及撰写额题,因此被称为“三御碑”,碑高达8米,宽3米,厚0.67米,可谓宏伟巨制。该碑首雕刻成盘龙状,碑座为卧龟状。

碑额篆书“先天太后之赞”六字。碑身撰文21行,每行41字,皆为楷书,系北宋真宗皇帝赵恒于大中祥符七年(1014年)正月二十日,为拜谒老子母亲“先天太后”时,亲笔所书,并篆额摹勒刻石敕立。内容为赞颂李母降圣之德。这块碑的石质优良,文采绝佳,虽历经千年,碑文尚清晰可见。

唐宋时期,太清宫声名极高,达官贵人、社会名流、文人骚客往来不绝。当时的著名文学家、大诗人谢灵运、李白、杜甫、苏辙、范仲淹、欧阳修等都曾到此祭拜过老子,并留下不少尊老崇道的珍贵诗篇和碑刻。

太清宫遗址见于记载最早的碑刻有汉代边韶《老子铭》碑,东汉王阜所立的《老子圣母李夫人》碑。据《鹿邑县志》记载,自东汉延熹八年(165年),由边韶在老子庙前立祠碑后,各朝帝王在鹿邑太清宫立碑者代代有增。

同时,官宦豪绅,社会名流及平民百姓,竞相效仿,致使太清宫内外碑刻如林,多达百数十通。宋代文学家欧阳修在任亳州令时,曾对太清宫所有碑刻作过调查,并将其收录在《隶释》中,这些碑刻如今虽多已散失,但仍有文献可考。

元代圣旨碑和海都太子令辞,明确规定太清宫、洞霄宫受国家保护,规定在太清宫方圆40里内的土地、树木、建筑尽属国家所有。可以说早在元代,太清宫就是国宝级单位了。

据不完全统计,金代时,仅洞霄宫庙产仍有五千余亩。元代末年,红巾军韩山童、刘福通起义。韩林儿占据亳州后,在亳州建立小明王朝,他派人大肆拆毁太清宫殿宇,取材运往亳州建其宫室苑囿,太清宫被毁于一旦。

直到清康熙年间,乡绅周道圣等人见太清宫日趋破败,不忍坐视,乃集资在原址上重建太极殿,历时七年竣工。但规模已远非先前,“较之唐宋,仅存什一也”。(供稿:中国新原创)

- 0001

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000