郭大顺:中国祭祀制度始于红山文化

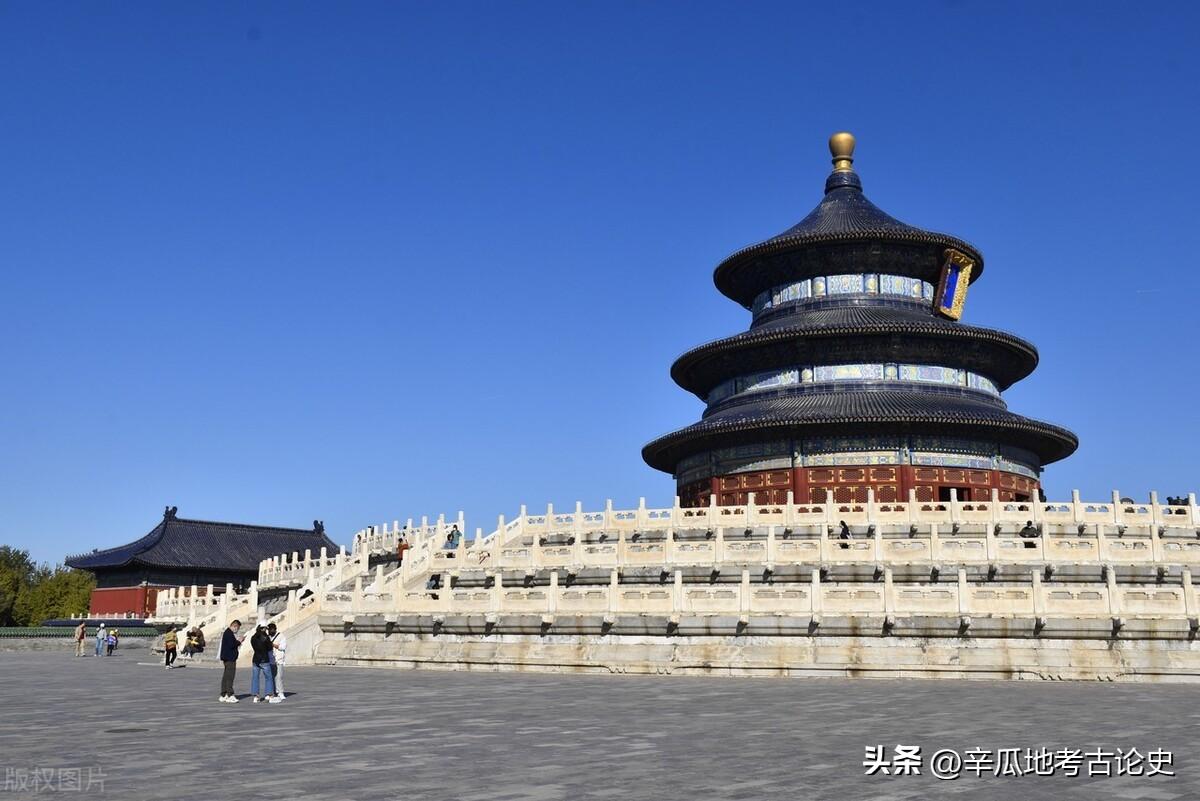

#头条创作挑战赛#1986年7月25日,一条关于辽宁省红山文化考古新发现的新闻报道在海内外引起很大反响。这条报道说:“辽宁西部山区发现了距今5000多年前的大型祭坛、女神庙和积石冢群,说明那里存在着一个具有国家雏形的原始文明社会,把中华文明史提前了一千多年”;还讲到“这为夏以前的三皇五帝传说找到了实物证据”;进而又说到“这种‘坛庙冢’三合一的建筑遗址,有点类似于明清时期北京的天坛、太庙与明十三陵”。

虽是媒体报道,由于事先征求过专家意见,准备较为充分,所提出的中华文明起源提前到五千多年,与古史传说结合和文化传承,都是前沿课题,在当时的专业界这些课题讨论甚少,有的还较为敏感,一时感到有点出人意料,却牵动了20世纪80年代改革开放初期正面向世界的亿万中华儿女的心扉,于是出现了社会高度关注推动学术界开展中华文明起源大讨论的局面。

这次报道中最为引人注目也是最出人意料的,是将东山嘴与牛河梁遗址发现的五千年前红山文化的“坛庙冢”祭祀遗址群,与明清时期北京城祭祖与祭天的皇家礼制建筑相联系,这还要对苏秉琦先生当年在这方面的思考加以回顾。

牛河梁遗址内景

牛河梁遗址内景

1982年8月初,在河北蔚县三关考古工地现场会上,正在思考中国古文化和文明起源从哪里突破问题的苏秉琦先生,得知辽宁朝阳喀左县东山嘴遗址的发现,当即建议下一年的会议移师关外,到辽宁朝阳召开,考察东山嘴遗址。

苏先生并于1983年盛夏冒辽西酷热亲自登上遗址所在山岗。此后从1983年牛河梁遗址正式发掘到1987年他的短文《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》发表的五年中,苏先生对辽西山区的红山文化考古新发现每年都有多次论述,是他六十多年学术生涯中为一项考古发现举行有关讲座、谈话和发表文章最为集中的一段时间。苏先生如此重视新发现的红山文化祭祀遗址群,从他当时发表的文章和谈话中看,在将其视为中华文明象征和五千年古国代表的同时,具体的关注点有两个方面,一是祭祀遗址的配套,二是它们的布局。

早在东山嘴会前的1983年5月,苏先生在郑州召开的中国考古学会第三次年会参观嵩山中岳庙后,就联系东山嘴遗址谈他的感受:“总的环境风貌是四周环山,北面嵩山高耸,中间有颍水从西向东,庙位置坐北向南,庙后是高高在上的一座方亭式建筑,庙前是长甬道通双阙……这多么和‘东山嘴’位置、地形、地貌相似。”原来苏先生是因为东山嘴遗址的选址及建筑组合、布局与后世皇家级祭祀礼仪性建筑有相近特点而特殊关注这处遗址的。

东山嘴会后的1983年秋冬,牛河梁积石冢和女神庙遗址先后发现,先生立即将其与远在30公里以外的东山嘴遗址的祭坛放在一起,归纳为“坛、庙、冢”。并在即将于《文物》杂志上发表的东山嘴座谈会发言补充意见的校样上,特意加了这样一段话:

“这是活动于大凌河流域的红山人举行类似古人传说的‘郊’、‘燎’、‘禘’等重大祭祀仪式活动留下的遗迹。”

将红山文化的祭祀遗址群的性质与中国古代帝王举行的祭祀礼仪做进一步比较,突出了牛河梁新发现的红山文化祭祀建筑的高规格。后听童明康同志回忆,当时牛河梁遗址虽然还没有明确发现祭坛,但苏先生认为,有庙就会有坛,他们是配套的。

几年后,牛河梁遗址第二地点三号冢经解剖确认为祭坛,而且是规模更大、结构更为标准的祭坛,牛河梁遗址“坛庙冢”祭祀建筑组合、从而该遗址在红山文化的中心地位,得以确认。

牛河梁女神像

牛河梁女神像

此后苏秉琦先生又着重从布局上将新发现的红山文化祭祀建筑遗址与北京的天坛进行比较:“坛的平面图前部像北京天坛的圜丘,后部像北京天坛的祈年殿方基”。

苏先生在这里特别强调了中轴线布局和圜丘在南的方位。关于中轴线,虽然是中国古代建筑的传统,但中国古代都城的定制在汉代以后。南郊圜丘祭天作为天子亲为的国家最高祭祀礼仪,历代文献多有记载,但田野考古多年几无涉及,当年已发表的只见于宿白先生依据文献记载对北魏洛阳城南郊圜丘地理位置的推定。

苏先生将避远的辽西山区的考古新发现,跨越近五千年,直接与明清时期皇家级祭祀礼仪建筑相联系,是看到了这些在中国文化传统中“长期起积极作用”的因素,对后世祭祀礼仪形成和发展的强大传承力:

“发生在距今五千年前或五、六千年间的历史转折,它的光芒所披之广,延续时间之长是个奇迹。”

以上论述,都在将中国古代祭祀礼仪制度的源头,追溯到五千年前的红山文化。

我们对于红山文化与礼的起源关系的认识,最初是从发现和鉴别红山文化玉器时有所感悟的。直觉是以龙与凤等动物形玉为主的红山文化玉器既高度抽象又十分规范,应有固定思维的制约,由此我们在论述辽河流域原始文明时,提到这已是礼的“雏形”。

此后的进展,是归纳出红山文化有“唯玉为葬”的习俗,而且墓葬规模越大,这一习俗越普遍,这恰与王国维先生释“礼”(禮)创字的初意为“以玉事神”相吻合,说明玉器确为最早的礼器,红山文化玉器是早期玉礼器的典型代表。

接着是2000年前后在费孝通先生倡导的“中国古代玉器与传统文化“历次讨论会上,我们试探性地从礼的起源理解礼的本质:从红山文化已有较为发达的祖先崇拜导致社会关系有序化,人的行为受约束看礼的内化自觉;从红山文化积石冢的独立性所表现出的血缘纽带的顽强保持和礼的因素在史前诸考古文化频繁交汇中出现,如《礼记》所记“礼尚往来”,看礼的强大维系力;从红山文化祭祀建筑人文景观融于自然景观的选址、布局和玉器制作追求玉本质最大限度的发挥,以达到通神最佳效果的思维观念,看礼的中和性,有度而非保守封闭以及“以玉比德”等。

至于从祭祀建筑遗址探索礼的起源,由于敖汉旗草帽山积石冢前祭坛、朝阳龙城区半拉山积石冢后部庙址的发现和牛河梁遗址第二地点祭坛功能与组合的进一步确认,红山文化的祭祀建筑在类型、结构、组合与布局上已显示出规范化特点。

关于结构与类型。目前所见红山文化的祭祀遗迹,有祭坛、庙宇和祭祀坑,共三类(积石冢本身由于有方或圆的成形的地上砌石建筑和成排的无底彩陶筒形器环绕,可能也具祭祀功能)。他们因功能不同而结构各有特点,但每种类型以共同点为主。

祭祀坑见于牛河梁遗址第五地点和半拉山遗址,都为土坑式,圆形,直径1米左右,坑底多经火烧,坑底面以上常铺有碎石和细砂层,坑内有出较完整陶器,个别出玉器,可明确具祭祀性质。但规模小,不普遍,分布尚无规律可寻。庙址除牛河梁女神庙以外,也见于半拉山遗址,都为土木建筑,有柱洞显示木柱支撑的屋顶。祭坛已发现的四座都为石筑,坛面铺石,无复罩,突出露天的效果,其形状有两座为圆形,另两座不够规则,且圆形的两座祭坛,边缘的砌筑都很讲究,形状也十分规整,牛河梁第二地点祭坛还起三层圆。所以圆形和露天,是红山文化祭坛的标准形制。

红山文化祭祀建筑主要是祭坛与庙宇在结构上表现出巨大的差异性,当与功能的差别有关。

关于红山文化祭祀建筑址的具体功能,苏秉琦先生在这些祭祀建筑遗址刚发现时,在概括性地讲到“坛庙冢”类似于后世的禘、郊、燎的同时,已在将东山嘴遗址的圆形祭坛与北京天坛的圜丘相比较。

1989年为北京科学教育电影制片厂拍摄的《中国文明曙光》组片所撰短文中,也提到牛河梁遗址女神头像“是由五千五百年前的‘红山人’模拟真人塑造的神像(或女祖像)……是红山人的女祖”。我们也多次论述牛河梁女神庙遗址为红山人祭祀先祖的场所。庙与坛在结构上的差异,为进一步确认他们的功能提供了新的证据。

这也以牛河梁第二地点祭坛最说明问题。这座祭坛三圈之间的距离,非等距,由外向内分别为:22米,15.6米和11米,即外圈距中圈较中圈距内圈的距离要大。对此,冯时同志以为,圈与圈之间的距离非随意,其比值与《周髀算经》所记古人对天文观察的二分日与二至日的日行轨迹有关。近西北大学陈镱文、曲安京二位从北京大学藏秦简《鲁久次问数于陈起》有关三方三圆的记载中计算出不等间距同心圆结构的宇宙模式,其数据与牛河梁第二地点祭坛起三层圆及三层圆中外圈与中圈距离大于中圈与内圈距离的结构有惊人的对应,故可确认这座祭坛即为当时红山人举行祭天的圜丘。文献也多有“祭天圜丘”的记载。这样,祭坛与女神庙功能的分化也进一步得以明确,庙宇确为祭祖场所。

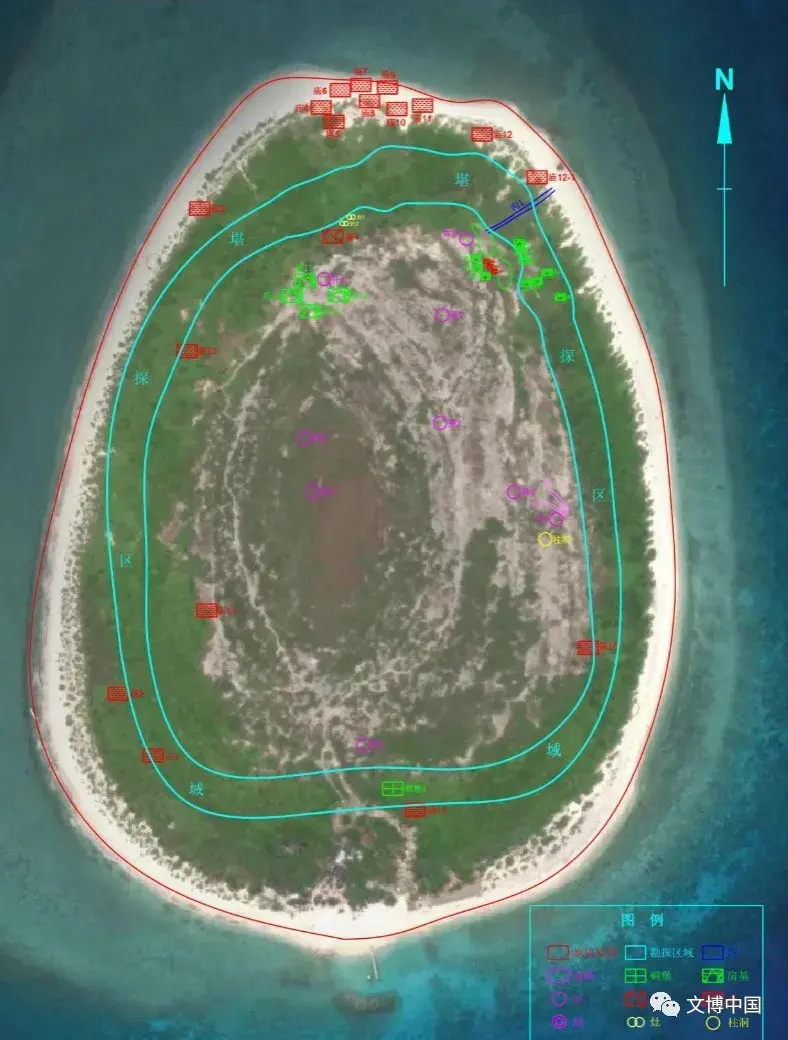

关于组合与布局。草帽山和半拉山遗址都以南北向的长方形积石冢为主体。草帽山的祭坛位置在积石冢南冢界前中部,冢内南部为墓葬区,北部空旷,北部的前中部出一尊石雕人像的头部残件。半拉山庙址在积石冢北部正中部位,冢内的墓葬区也在冢的南部,积石冢南冢界前(南)未见祭坛。先前发现的东山嘴遗址,也以石砌方形址为主体,圆形祭坛在方形址南界之前(南)的中部,方形址内虽未见墓葬,但有多件草拌泥质建筑构件和人体塑像残件,暗示也曾有庙址。以上三处所见的祭祀址,除墓葬外,都或有庙或有坛,且有庙在北,坛在南以中轴线分布的规律。

由此分析牛河梁遗址群主要是女神庙与第二地点祭坛之间的关系:

牛河梁遗址第二地点的这座祭坛(N2Z3)具有规模大,22米的外径几乎为东山嘴祭坛的近10倍;用料讲究,为远地运输而来的玄武岩石质,且都为五棱体石柱型,质地甚坚硬,色泽为统一的淡红色;构筑独特,坛界是将石料立置而非通常石构建筑所用的平砌,形成如石栅的效果。如此筑成的祭坛,结构严谨,坛体所起三层,由外向内,层层有高起,略成台状;各圈所选用石桩的规格也由大(外)渐小;为保持坛界和坛面在北部略高坡面上的水平,由北向南坛界所用石桩也依次增高。且此祭坛位置居中,东西侧各布置两个积石冢。呈东西一线铺开,是为坛与冢的组合。

不过,对于这样一座构筑考究、位置显要的大型祭坛,在第二地点内与其他单元之间彼此的位置却显得过于紧凑,祭坛西距二号冢仅1.8米,东距四号冢也不过2、3米,远远缺少与祭坛相配的空间。与此有关的是,在方位上,第二地点各单元的布置与其它地点顺山势定方向的情况不同,都为正南北向,几无偏差,显然是刻意而为。各单元北部边界以外都再无其他遗迹,只有祭坛的北部外圈以外尚有积石建筑遗迹,即发掘报告所称的第六单元积石冢(N6)。暗示祭坛除了与同地点积石冢为组合外,有北向延伸的趋势。而由此向北,就是去第一地点女神庙的方向。从第二地点到其以北的第一地点,相距1050米,其间仍不断有遗迹露头,已发现三座窖坑(N1H1、N1H2和N1H3),分别出有与祭祀有关的小型人体陶塑像(N1H3)、近于方器的彩陶器残片(N1H2)、人体陶塑件和包括方“鼎”形器底部在内的方器(N1H1)等器物。

这样,从整个遗址群的视角观察女神庙、祭坛的位置和与相邻遗迹的布局关系:第一地点女神庙和山台在北,座落在位置较高的主梁顶部西南坡,第二地点的祭坛在南,位置低于第一地点,他们之间以近于正南北略偏向西的轴线布置。这同前述其他遗址的祭坛在南、庙在北、北庙南坛的方位布置是完全一致的。

同时,从时间上看,第二地点祭坛下垫土中出较多早期(下层积石冢阶段)筒形器片,是第二地点诸单元中除四号冢以外所见早期遗存最多的一个单元,说明其延续时间较长,在年代上与时间在上层积石冢之前就已建造的第一地点女神庙共存并立。所以,第二地点的祭坛除与同地点诸积石冢关系密切以外,也与第一地点女神庙有组合关系,他们南北照应,共同构成牛河梁祭祀遗址群的主干。

以上可见,红山文化的祭祀礼仪已有了祭天与祭祖为主要功能的分化,文献常将上古郊祀与祖宗分别加以记载,红山文化的考古发现可与之相互对应。但他们又不是各自完全孤立存在的,而是庙与坛既为两套又成组合,且在布局上也有规律可寻。加之多类型成系列的龙形象的演变和较为成熟的龙与凤形象及组合,都是从祭祀遗存的规范化显示祭祀礼仪的制度化,表明红山文化的信仰已成体系。

《礼记.祭统》:“礼有五经,莫重于祭”,刘师培:“礼源于俗”(通神巫术),都是说礼制及其形成,与通神和通天的祭祀有着直接关系。红山文化祭祀建筑的规范化和祭祀礼仪的制度化,为礼起源于史前时期提供了一个典型实证。

红山文化祭祀礼仪的发达不是偶然的。其原因与当地历史文化基础和文化交流有关,也是中国文明起源自身发展道路与特点的反映。

红山文化的发展在当地有着深厚的历史文化基础,阜新查海遗址与敖汉兴隆洼遗址,多见具魅神效果的玉耳玦饰等玉器和在聚落广场摆塑巨大的“类龙”形象,新近阜新他尺营子所出带獠牙的人面石雕件,工艺和图案的技术、文化含量都已较高。辽西古文化又是以东北和东北亚为大背景的。东北地区的史前文化,虽然遗址少,堆积薄,但玉器出土频率高,且出现年代早。黑龙江乌苏里江左岸的小南山遗址,出有小玉璧、环、珠、管、玦、匕形器等中国古代玉器常见器形,年代距今9000年左右。我们曾提出玉器的起源与渔猎文化有关,都一再被证实。在这样的历史文化背景下成长的红山文化,拥有丰富的祭祀遗存,是完全可以理解的。

在文化交流方面,与东北地区其他史前文化相比,红山文化特别是红山文化晚期发生了突变,这应同东北渔猎文化与中原农耕文化、西部草原文化的交汇有关。不同经济类型不同文化传统之间的交流融合,往往产生意想不到的成果。分布在西辽河流域的红山文化,处于这一交汇的前沿地带。红山文化以渔猎为本又有农耕的发展,文化内含多元性特点清晰。

尤其要强调的是,红山文化是中原地区仰韶文化与周边文化关系中最为密切的一支。这在红山文化对彩陶使用上有充分体现。在积石冢周边立置的成排筒形陶器,多数为彩陶,女神庙的祭器也全部为彩陶和与彩陶有关的泥质红陶。彩陶作为主要来自仰韶文化的外来因素,被红山人视为神圣,成为红山文化信仰体系的组成部分,表现出红山文化对待异质文化因素的高容纳度,善于辨别、吸收、融合邻近文化的先进文化因素充实和发展自身,这是红山文化礼出现较早并在文明起源过程中先走一步的一个主要原因。

关于中国文明起源形成自身的特点和道路,依张光直先生观点,与西方以发展生产和贸易、改造自然的“断裂性文明”不同,以中国为代表的东方,具有将世界分为天地人神等不同层次的宇宙观和通过沟通天与神以取得政治权力和财富的“连续性文明”。在这种类型文明的形成过程中,精神领域、思维观念往往得以超前发展。红山文化祭祀活动频繁有序推动祭祀建筑的发达和礼的形成,就是集中表现。

而所见对后世表现出的强大的传承力,虽然从史前经三代到两汉,经历了如庙与墓从结合到分离到再结合、宗庙与宫室地位主次转换、秦汉时期崇东理念等的曲折演变过程,但祭祀建筑的类型、组合、结构及功能、总体布局,特别是祭天坛体的三环式圜丘结构和方位在南的布局,一直延续到明清时期。

所以,“礼出红山”,既是中国文明起源自身道路与特点的反映,也是中华五千年文明连绵不断的一个典型例证。

(原载于中国国家博物馆国内交流系列丛书王春法主编《玉出红山-红山文化考古成就展》,北京时代华文书局,2020年;陈星灿主编《考古学家眼中的中华文明起源》转载,文物出版社,2021年。)

- 0001

- 0005

- 0000

- 0001

- 0001