罗茜尹 王亚蓉:“抽象的抒情”中国纺织考古的探索之路

从学科发展的角度而言,中国的纺织考古研究始于新中国成立之后对古代服饰历史的梳理,发展于20 世纪70 年代以来纺织文物实证资料的陆续出土,在进一步辅以实验考古的方法之后,中国的纺织考古学科日趋完善。

沈从文及夫人张兆和与王㐨、王亚蓉的合影

沈从文及夫人张兆和与王㐨、王亚蓉的合影

中国的纺织考古依托于古代中国的服饰文化,但其发生发展中的每一步都无前路可循。从学科的完善而言,纺织考古经历了文本和图像研究、现场发掘保护、后期实验考古等阶段,每一阶段的积淀与成果都是时代所趋与个人所长碰撞激发的结果。

从无到有的中国纺织考古 作为起始的服饰研究

饱水状态发掘的江西靖安东周墓葬织锦衣身及刺绣袖缘

饱水状态发掘的江西靖安东周墓葬织锦衣身及刺绣袖缘

20 世纪以来逐步发展起来的中国考古学,以材料进行分科是较为常见的情况。相较于宋明即有传统的金石学而言,纺织考古的起步十分晚。究其根本,大约因为纺织品是一种容易朽坏的物质载体,其糟朽、腐坏与永恒长久的文化理想几乎完全相悖,无法寄托古人的情感与追求。

纺织考古的学科发展依托于对古代服饰的相关梳理,相较于历代文献中偶有提到的各类纺织名目及加工方式,古人对于服饰的记录、讨论甚至考证可谓贯穿整个中国文献史。不过对历代服饰的系统梳理也未早于20 世纪60 年代。1964 年,因周恩来总理对外交工作中文化性礼品的部分设想,系统梳理历代服饰的学术研究工作得以开展。因务实求索的唯物观念,对服饰的探索深入到具体的纺织工艺技术层面。同时期,伴随基本建设而来的许多墓葬的抢救性发掘让一批古代纺织品重见天日。自此,纺织考古学科终于拉开了序幕。

中国古代服饰历史的考证是十分困难的,从材料而言,我国拥有较为完善的文献传承谱系,至清代被收入“四库”的已有3462 种图书,共计79338 卷。其中虽无专论服饰的书籍,但服饰相关的记载却散布于各处,可以说服饰研究的文献基础就是通晓“四库”。

服饰研究的实物资料更加零散,可纳入服饰研究的文物包括造型器、建筑墙体刻绘、纸绢本绘画等间接材料及服饰文物的直接材料。从保存难度而言,无机质材料物证易保存,有机质的纺织文物则极难保存。

无论是文献资料还是实证文物,均呈现早期资料少、直接资料有限的客观情况。在此情况下,沈从文先生《中国古代服饰研究》用以比证的文献不下千种,文物实证则不下10 万件。

就纺织文物的实证发现而言,五代时期的《纪闻谭》提及唐代宗宝应二年(763 年),因帝后合葬,重开墓室后发现墙面如新,“唯衣服皆朱黄色”。此后直到20 世纪初,对纺织文物的发现与记录才陆续出现,先有敦煌藏经洞的大量唐宋绢画、织绣品被发现;接着,1926年,李济先生在山西夏县西阴村遗址中发现半个蚕茧,这半个蚕茧在赵承泽先生主编的《中国科学技术史·纺织卷》中被认为是中国对蚕丝应用的最早实证;1925—1950 年间,俄罗斯、瑞典、日本等国学者都曾参与到汉唐丝绸的相关发现中。

如果说新中国成立之初的服饰研究对明清之前的资料只能依赖图像等间接资料的话,那么20 世纪的后30 年,则既是纺织服饰早期实证惊艳出场的时代,也是我国纺织考古的现场发掘清理技术在困难中不断成长的时代。

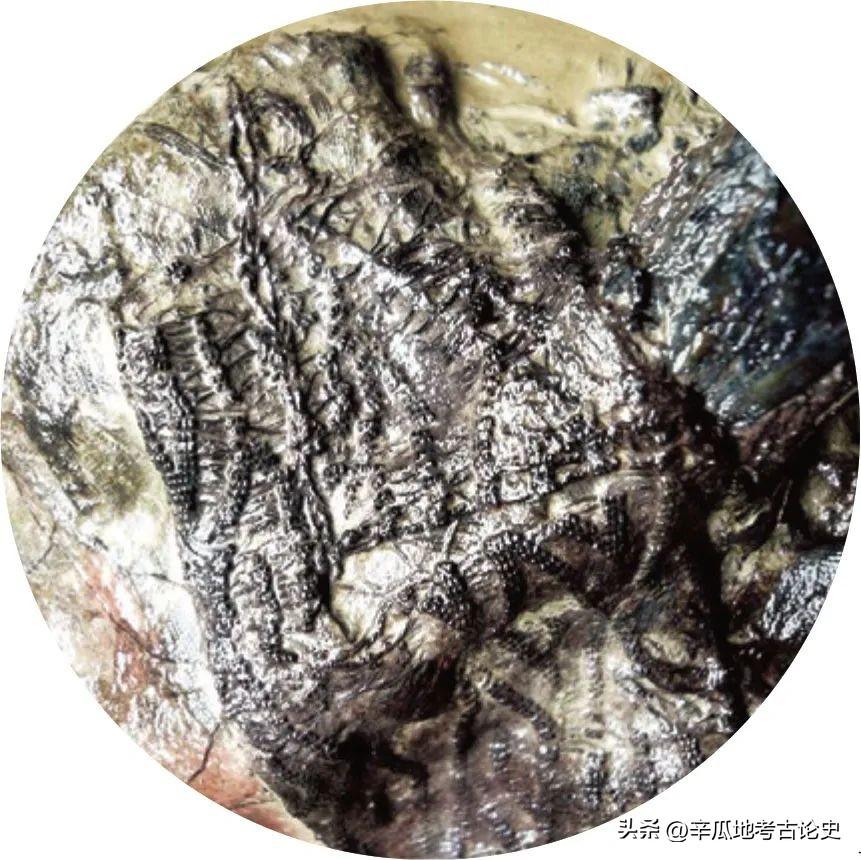

对于纺织品而言,有机质的属性是其无法长期保存且极易朽坏的根本原因。自然情况下,纺织物的存世时间无法超过500 年,但不同的气候环境与置放空间也会对纺织品的保存产生极大影响。无氧、干燥的环境对于保存纺织品较为有益;饱水的无氧环境虽然能在一定程度上杜绝微生物对纺织品的侵害,但长期处于饱水状态,构成纺织品的蛋白质大分子会发生水解,造成分子链的断裂,这使得这些纺织品在出土时看上去“完好如新”,实际上“一触即溶”。相较而言,稳定的“密闭”环境对于纺织品的保存较为有益,而不稳定的环境因素、无法密闭的空间等都会对纺织品产生较大的侵害,因此无论纺织品原先“保存”于何种环境中,一旦被发现并被发掘,对它们来说都是进一步伤害的开始。

可以说,对于纺织品的发掘都是抢救性的,需要在尽量短的时间内稳定文物状态,并给予其合适的保存环境,于是起取、清理与隔离保护成为纺织品考古发掘的关键所在。

1972 年发现于湖南长沙的马王堆汉墓与1981 年发现于湖北江陵的马山一号楚墓,都处于南方高温高湿地区,得益于埋葬时造成的封闭性,这两处墓葬让人们见到了战国时期和汉代中国丝织物的技艺成就。但潮湿的地下环境对考古工作中的起取或是揭展、保护工作提出了更高的要求,需要考古工作者一步步地摸索技巧。

对于主要依靠墓葬保存的地下纺织文物而言,毫无损坏地揭取它们几无可能。被埋葬的有机质文物极少数能因环境原因获得“密封”,但在耗氧结束前,纺织物也必然经历了微生物、地下环境等多重伤害。糟朽、暗黄是零星幸存的纺织文物的常态,即便保存良好的纺织文物,其因埋葬环境造成的干裂、软烂等状况,也极大阻碍了对其工艺价值的进一步研究。

由于纺织文物所使用的动、植物纤维原料都较纤细,即便纺织物状况良好,也无法直接使用双手完成其工艺技术研究,需用高倍放大镜辅助才能了解线条纤维之间的表面关系,对于较为复杂或多层次的工艺结构难以通过视觉方式进行准确分辨,因此采用实验模拟的方式,是获取中国古代纺织信息最为重要的辅助手段,也是纺织服饰考古发展中的必经过程。

“中国服饰研究,文字材料多,和具体问题差距大,纯粹由文字出发而作出的说明和图解,所得知识实难全面。”这是首版于1981 年的《中国古代服饰研究》(以下简称《研究》)的开篇,也是沈从文先生开始工作的客观基础。

在周恩来总理提出编写古代服饰图书的想法后,1949 年后就在中国历史博物馆从事文物研究工作的沈从文先生,受到时任文化部副部长的祁燕铭先生的推荐,接下了这份工作,但此类研究是没有任何可以参考的对象的。沈从文先生在《研究》中指出:“由于当作试点进行,工作方法是先就馆中(此处指中国历史博物馆)材料和个人习见材料,按年代排个先后次序,分别加以摹绘。我即依据每一图稿,试用不同体例,适当引申文献,进行些综合分析比较……解释些问题,也提出些新的问题,供今后进一步探讨。”

传世阎立本作《萧翼赚兰亭图》

传世阎立本作《萧翼赚兰亭图》

而这种以图、文相比较的研究方法,也就成了纺织服饰考古的真正开端,《研究》的方法是以实证说话。在由香港商务印书馆于1981年刊行的《研究》初版中,174 个篇目25 万字,旁征博引轻松写意,图文对照清晰明了,在此背后蕴含着沈从文先生极为细致的研究与考证。如《研究》中曾4 次提及传世阎立本所作《萧翼赚兰亭图》,其中提到了衣袍膝襕(宋代袍服流行在膝处有一道接缝,称为“横襕”或“膝襕”)、幞头形制,及一个小小罐盖。若说膝襕与幞头算作明显的服饰要素,会被着重观察并不奇怪,但沈先生的观察却远不止此,“殊不知图中烧茶部分,有一荷叶形小小茶叶罐盖,只宋元银瓷器上常见”,并由此断言《萧翼赚兰亭图》非阎立本所作,可见其治学之精细与严谨。

有意思的是,类似《萧翼赚兰亭图》这样的作品,却并未出现在《研究》的300 余幅配图中。为了更加有效阐明问题,《研究》之中的许多插图都是建立在许多文物基础上的图像总结。

1972 年,马王堆汉墓被发现,其中一号墓的保存和密闭情况都可算得天独厚,引起国内外学术界的极大关注,但其实当时所有的参与者均没有相关发掘与保护经验,尤其是对纺织文物的起取、保护更是全无头绪。

作为马王堆汉墓发掘与丝织文物清理的主要负责人,时任中国科学院考古研究所技术室副主任的王㐨先生在谨慎细致摸索后认为:“从揭取,到保护存放的箱子、柜子和封装,有一套处理保护的方法。我得出的结论是,不保护是最好的保护方法。”(王亚蓉:《章服之实:从沈从文先生晚年说起》,世界图书出版公司,2013 年)

1956 年因为局部塌方,明神宗朱翊钧的定陵被发掘。由于多方面的原因,该墓的纺织文物并未得到最佳保护,以致今日定陵的纺织品均呈现泛黄糟朽的状态。马王堆汉墓的纺织品可以算作中国古代纺织品中最早以文物“原貌”“面世”的。“不保护”的马王堆文物,直至今日仍保有出土时的色彩,这就是第一代纺织考古人为后人摸索的方法。

在马王堆汉墓清理之前,王㐨先生为修复阿尔巴尼亚羊皮书发明了“纺织品桑蚕单丝网·PVB 加固技术”。因为蚕丝的透明与极强韧性,不仅不影响加固文物的外观,而且非常耐老化,成为中国科学院考古研究所纺织品修复的重要辅助手段。它完全符合文物修复工作中的“最小干预”和“具可逆性”原则,可以算作中国文物修复的国产“秘技”。

1973 年以后,王㐨与王亚蓉先生撑起了中国科学院考古研究所(1978 年后改为中国社会科学院考古研究所)的纺织考古工作。1991 年王㐨先生无法出行之后,王亚蓉先生独立外出并带领团队,继续依据低干扰原则,仅使用调节温湿度的方法,逐步摸索出从古尸身上完整脱取衣物、保色清洗纺织文物等处置的具体方式与原则,纺织文物的发掘与保护工作基本成熟。

越是古早的纺织文物越难以起取、保护,即便文物得以面世,对于需要求实的考古工作而言,其实仍不足够。例如,1985 年提取保护了湖北江陵马山一号楚墓的相关文物后,在撰写考古报告时,对于编号为N10 的凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍的领缘,包括夏鼐先生都无法给予准确定名。

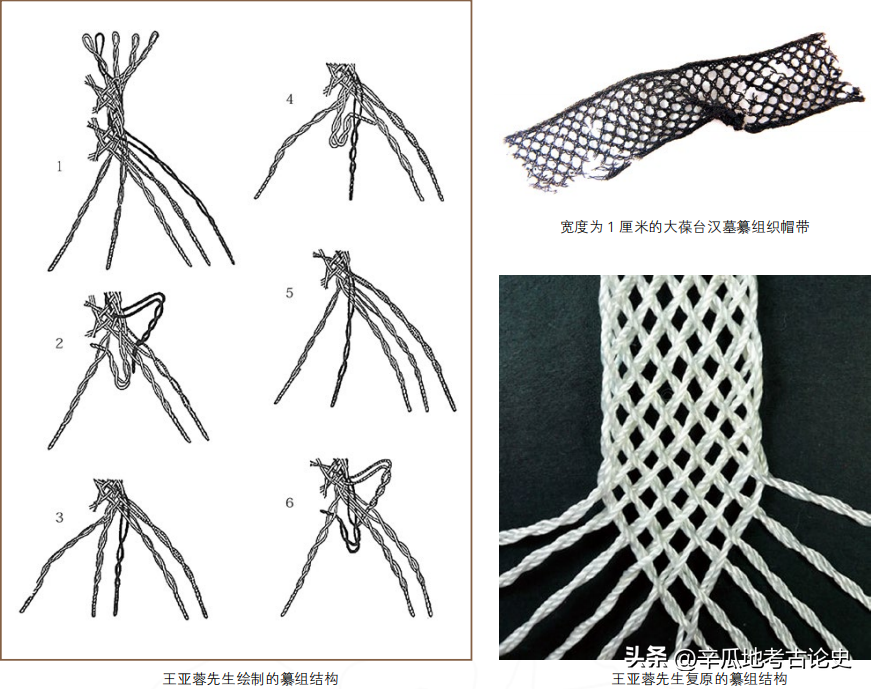

这种领缘的装饰带并非N10 独有,马山一号楚墓中相同或类似的装饰带共有3—4 种,如N9 龙凤虎纹绣单衣的领缘也是此种装饰,宽约6.8 厘米,单位纹样长度约17 厘米。实际上,N10 领缘装饰带的纬线非常特殊地缠绕在一根或两根经线上,当时无法理解极细的丝线是如何盘绕的,只能含糊地将其定名为“田猎纹绦”。

马山一号楚墓田猎纹绦领缘局部

马山一号楚墓田猎纹绦领缘局部

王亚蓉先生以纳缕绣复制的田猎纹绦

王亚蓉先生以纳缕绣复制的田猎纹绦

就纺织名物而言,绦主要呈条带状,一般为经编或经纬交织法完成。通过技术实验,我们认识到只有使用细针对底层织物的纬线进行缠绕,才能形成文物所呈现的色彩清晰的颗粒状装饰效果,如王亚蓉先生就通过实验以纳缕绣复制了田猎纹绦。

在对田猎纹绦的研究过程中,所经历的编结、交织与纳缕绣的各类技术实验,既是对古代纺织技术的深入理解,也是对工艺技术效果的进一步考察。为了获取更为准确的信息,此类方式一方面需要最为全面的考古数据,同时需要耗费大量时间与人力成本,因此尚无法在业内形成惯例,只能依靠研究者自身的兴趣与经费支持进行深入研究。

以技术作为依托的纺织考古实验,是探索中国古代纺织的必要手段。通过具体的工艺技法实验,在研究破译纺织文物信息的同时,还能获得纺织文物复原的成果。

今日的中国在服装上是有所遗憾的,我们似乎空有泱泱的传统,却未有独具的风格。追其根由,或许是因为在对待传统服饰上我们经历了重畅想而“轻谈”工艺的阶段,又因破除糟粕的迫切愿望而陷入现代化速度的泥淖中,仅以科学、求实的条框束缚自己,以至无暇回顾过往的精华。

若细细追究,我们其实会发现,在第一代纺织考古人的身上,务实、理性确实是他们的研究标准,但在理性背后所坚守的却是爱与责任。

著名散文家黄裳先生在《沈从文和他的新书—读<中国古代服饰研究>》中这样评价:“作者的研究对象是服饰,这就要求将形态万方、彩色斑斓的实物用文字再现在纸上,需要散文家的出色才能,不只是忠实的再现,还得写出事物活泼泼的情趣。这是常规的科学研究著作所不易得的特色,全书有大量美丽的插图,而文字之美,却使读者感到姿媚转胜。”

这一评价显然极具见地,阅读《研究》时,我们一定能够发现,沈从文先生建立在极其庞大古代文献、文物阅读基础上的,是对文化的极度热爱与浓浓兴味。如在谈到“战国铜鉴上的水陆攻战纹”的时候,提及佩剑的缘起与战国的兴盛,不过200 字,就将秦王因佩剑过长,仓促之中无法拔剑自保,只能绕柱躲闪的典故巧妙穿插,轻松地将战国时期崇尚长尺度的剑这一情景呈现在读者的眼前。

沈先生在《研究》中认为:“总的说来,这份工作和个人前半生搞的文学创作方法态度或仍有相通处,由于具体时间不及一年,只是由个人认识角度出发,据实物图像为主,试用不同方式,比较有系统进行探讨综合的第一部分工作。内容材料虽有连续性,解释说明却缺少统一性。给人印象,总的看来虽具有一个长篇小说的规模,内容却近似风格不一分章叙事的散文。”

细读《研究》,抛开那些具体的古代服饰线索,仅从文字的韵律、章节的构成、图文的并行而论,看似松散的结构,未拟注释的畅谈,170 多个章目背后是引经据典的推敲,是精描细绘的图示,是一个充满了情怀、感恩与善意的灵魂,也是对于古代美妙无限憧憬的信念与执着。这些丰沛的情感,让《研究》读起来轻松而有趣,于是170 多个章目,就变成了170 多个围绕中国古代的服饰、文化、生活而说的不同故事。

王㐨、王亚蓉先生都不是最早跟随沈先生从事古代服饰研究的助手,但他们是中国纺织服饰考古得以完善的真正力量。与以丰满文字为世人熟知的沈先生不同,王㐨先生没有文史背景,虽然学习过绘画,也会拉小提琴,参军时在文工团工作,但他的情绪总是内敛的,他的工作总是细致的,对于秩序与技术的精微操作有着天性的执着,理性与责任占据了他的大部分人生。

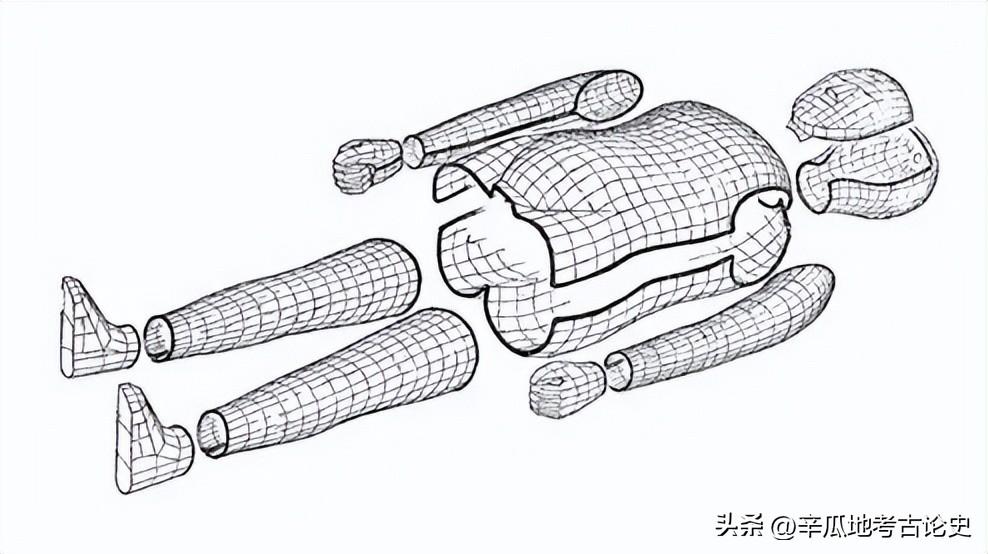

王㐨先生复原的金缕玉衣结构示意

王㐨先生复原的金缕玉衣结构示意

王㐨、王亚蓉先生分取法门寺宝函

王㐨、王亚蓉先生分取法门寺宝函

1953 年因朝鲜停战而请假进京为工作找寻资料的王㐨先生,对建筑、古生物、文物等一切具有积淀的东西都非常感兴趣。当他在参观途中认识了主动为每一位观众讲解的沈先生后,他人生的方向似乎也就逐渐定型。

1958 年从志愿军复原之后,王㐨先生进入中国科学院考古研究所任技术室副主任,无论对同事、对工作,细致保护似乎成为了一切的核心。古代绞缬工艺研究,是王㐨先生进入纺织服饰考古工作后第一个系列的专项研究,现在许多看起来稀松平常的方法(如实验记录、图文相证等),在20 世纪60 年代的中国,受限于物质条件、学科特征、文史传统等因素,并不多见。

对山西大同煤矿万人坑的清理,可以看作是王㐨先生首次对尸身进行处置。没有先例参考的满城汉墓金缕玉衣复原与发明丝网修复阿尔巴尼亚羊皮书,似乎是时代在推动着王㐨先生树立起自己的考古态度与工作风格。从1972年震惊世界的马王堆汉墓的发掘与丝绸提取保护开始,中国的纺织考古真正形成了自身既科学又“简朴”的顺“物”而为的保护方法。随后,江陵凤凰山汉墓丝绸保护、容宪公主墓出土服饰研究保护、江陵马山一号楚墓丝织品发掘与保护、扶风法门寺唐代地宫文物提取与保护等纺织考古的实践,让中国的纺织考古逐渐完善。

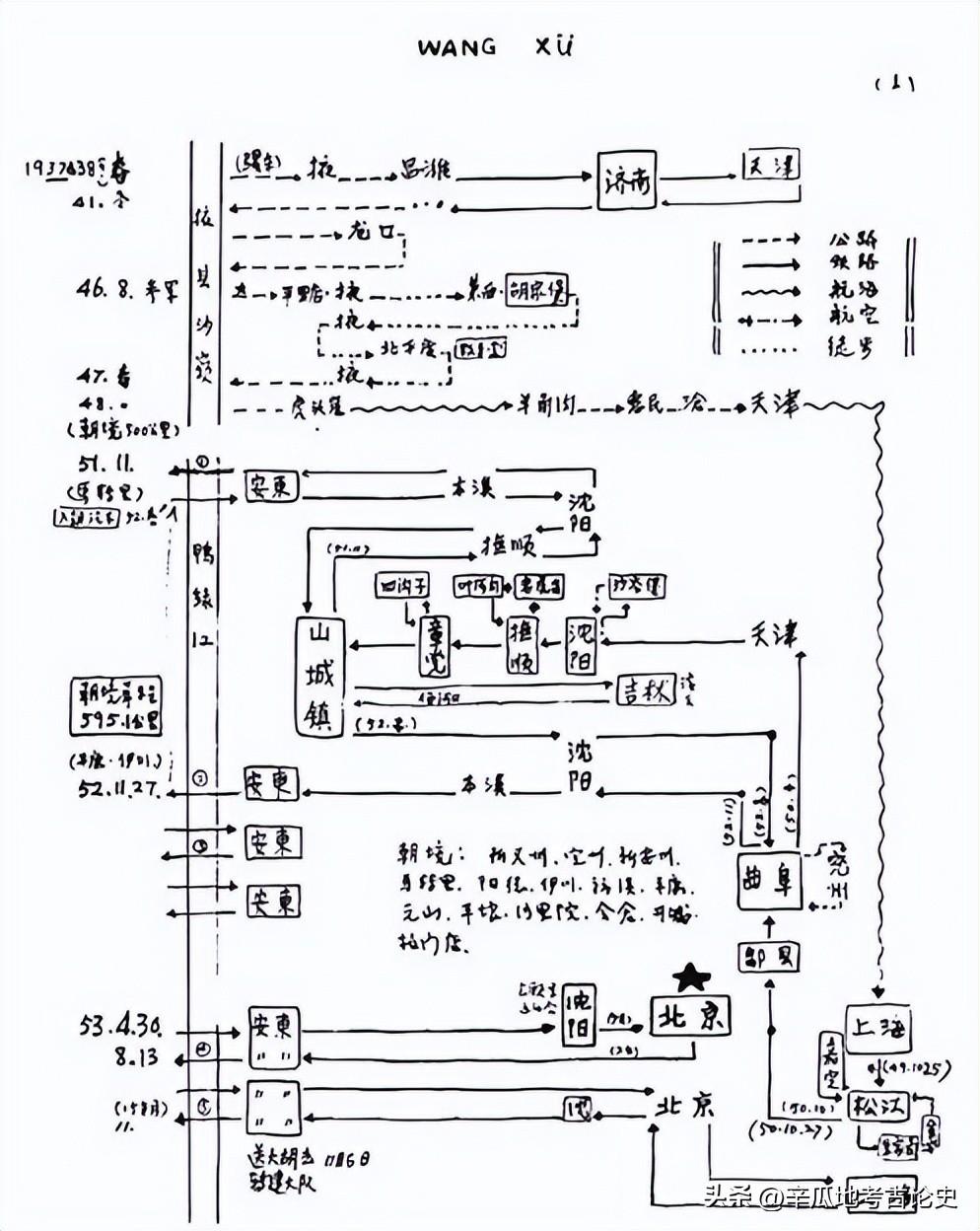

王㐨先生记录的轨迹图

王㐨先生记录的轨迹图

近40 年的时间,王㐨先生奔忙于考古工作一线,同时辅助、延续着沈先生的物质文化史与纺织服饰史的研究工作,每一件工作都事无巨细地记录、整理,每一个任务都全力以赴地投入与拼搏。辛苦奔忙,为纺织服饰文物的考古发掘建立了规范与方法,也最终拖垮了王㐨先生的身体。然而,万幸的是,自1973年起开始辅助沈先生的王亚蓉先生,继续坚持了下去。

作为女性,王亚蓉先生的纺织考古之路有着自身的独特性,但作为新中国的女性,在男女平等之下,女性首先需要面对的是与男性一致的工作强度。在1973—1978 年间,王亚蓉先生与王㐨先生都是白天工作,晚上再辅助沈先生。1975—1991 年,中国社会科学院考古研究所的所有纺织考古相关工作都是由两位先生共同完成的。

或许正是女性的特质,或是与生俱来的天赋,王亚蓉先生的人生之中,似乎都在探寻着美。因为其对美的孜孜以求的精神,才有了其与纺织考古的不解之缘。1973 年因在图书馆里查找设计玩具的资料而辗转认识沈先生是因为此;1974 年,对着放大镜与照片琢磨复原出原宽仅1 厘米的纂组帽系带工艺是因为此;1985 年,将在民间搜集的各类针法总结汇编成《中国民间刺绣》是因为此;1988 年之前,陆续自费复原了江陵马山一号楚墓的服饰与工艺更是因为此……

育蚕缫丝、织造绣作,是华夏民族几千年未断的丝织文化传统,面对我国至少7000 多年的用丝史,沈从文、王㐨、王亚蓉先生各展所长,为我们搭建起了链接古今的桥梁,也教会了我们路径不同但又殊途同归的习古承今的方法。若我们回顾过去,在几千年的积淀之中,曾经的中国衣服已为我们做出了榜样,今天的我们唯一需要的,或许不过是像曾经每一个时代的人们都做过的那样,在三位先生搭建起的桥梁之上,承一贯之仁和之礼,纳材料技术之所长,行去粗取精之得,创有承而继之风。

(本文刊登于《大众考古》2022年04月刊,作者罗茜尹为扬州大学美术与设计学院教师、工艺美术师;王亚蓉为中国社会科学院考古研究所研究员)

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0003