讲座:张庆捷:云冈石窟山顶佛教寺院遗址发掘收获

本文为四川大学考古文博学院举办的“四川大学‘创新2035’先导计划·汉唐考古名家讲座第一季第二讲“云冈石窟山顶佛教寺院遗址发掘收获”的学术讲座纪要,现摘录于下,分享给诸位。本次讲座由四川大学考古文博学院王煜教授主持,四川大学考古文博学院霍巍、白彬教授作为与谈人参加讲座。

王煜教授主持讲座

王煜教授主持讲座

讲座开始前,霍巍教授介绍了讲座的学术背景:为了推进历史时期考古的重大学术问题、基本问题以及历史时期考古的重要线条、框架的重新梳理与共同构建,利用“四川大学‘创新2035’先导计划”设立了历史时期考古名家讲坛。今年是第一季,共邀请了四位著名的历史时期考古学者。霍巍教授对本次莅临讲坛的张庆捷研究员以及来自线上线下的各位与会者表示欢迎。

霍巍教授发言

霍巍教授发言

接着,王煜教授对张庆捷研究员的学术背景进行了简单介绍。张庆捷是山西省考古研究院研究员,曾经担任山西省考古研究院院长,也在北京大学、北京师范大学、山西大学、中国社会科学院等多所国内高校和学术机构担任兼职研究员、客座教授,张庆捷研究员在历史时期考古学,尤其是北朝隋唐考古方面多有建树。

张庆捷研究员进行线上演讲

张庆捷研究员进行线上演讲

张庆捷研究员讲座的内容主要由三部分构成。

第一部分主题是:“考古缘起和云冈地理环境”。张庆捷研究员首先对云冈山顶佛寺遗址的考古缘起以及云冈地理环境作了简单介绍。云冈山顶佛寺遗址考古发掘可追溯至上世纪40年代,日本调查队曾在此发现北魏寺院建筑遗址与一些北魏时期的遗物。2001年,随着云冈申报世界文化遗产成功,对其进一步的保护工程提上议事日程。考虑到云冈石窟山顶许多遗址和遗迹,与云冈石窟的开凿及云冈寺院的内涵、规模和布局大有关系,考古学家建议在保护工程之前,做好山顶遗址的考古调查发掘。最后由山西省考古研究所、云冈研究院和大同市考古研究所组成多学科联合考古队负责相关的考古调查发掘工作。这项工作始于2008年,终于2012年,前后发掘5年,共发掘各时代遗址10000多平方米,发现东周至辽金时期的四处遗址。

接着张庆捷研究员对山顶遗址所处环境作了详细介绍。云冈石窟坐南朝北,西边和南边是一条季节河。石窟顶部整体地势北高南低,南部边沿十几米岩石裸露,越往北积土越厚,现为一片缓坡地。山顶保护控制范围东西约2500多米,南北约1500多米,四周建有围墙,在几个制高点还安装着监控设备,由云冈研究院管理。一条自然冲沟将山顶分为东西两部分,在山顶冲沟西部,有一个轮廓基本完整的明代城堡,城堡坐北朝南,前面有两道墙,呈“八”字形向前展开。在城堡内外,分布着许多古代遗址。

云冈石窟山顶地理环境

云冈石窟山顶地理环境

讲座第二部分主要介绍了张庆捷研究员及其团队在云冈山顶开展的三次考古工作,分别是2008年东周遗址的考古发掘、2010年山顶西部北魏佛教寺院遗址的考古发掘以及2011年山顶东部北魏辽金佛教寺院遗址的考古发掘。张庆捷研究员首先介绍了他们在2008年展开的东周遗址考古发掘。本次发掘出土了仰韶晚期、龙山时期、春秋晚期、战国早期、战国中晚期、北魏时期、辽金明清时期等遗物和遗迹,其中以东周时期为主,发现夯土墙基和灰坑,出土遗物有陶器、石器及骨器等。东周云冈山顶的新石器时代陶片和东周遗迹,是本地区先秦考古的一次新发现,证明云冈窟顶早在新石器时代就有人类活动。

大量的遗迹现象与出土器物表明,至少在东周,云冈地区就有人长期居住并从事生产等活动。所以此次发掘,丰富了云冈地区的历史文化面貌,对研究本区域的文化流变特别是对研究本地区先秦“武周塞”的位置有重要的参考价值。张庆捷研究员在谈论他们的田野工作时也重点谈到了对云冈山顶遗址的保护措施与后期旅游规划。云冈山顶遗址工地比较特别,其定位从一开始便是做成一个开放性的考古工地,原因在于云冈石窟为世界文化遗产的同时也是5A景区,山顶遗址部分以后也可供给游客参观。而本次是在云冈山顶的首次发掘,因此在选点上,选的是远离云冈石窟群的北区。

接着还谈到在进入云冈之前,便制定了各种制度与措施,在窟顶反复踏查,做好地表信息的收集,同时查阅了日本学者以前在山顶的发掘资料,随后展开较大规模钻探,基本摸清了1区至6区的遗址分布情况。每次开工,首先要划定范围,设立安全警戒,设置必要栏杆或矮墙,以防碎土石块滚下山坡,砸伤游客。同时注重与其他学科的对接和相互使用。在发掘完毕之后也对遗迹进行了保护性回填,用膨润土撒在遗迹上防止地表水下渗,最后将回填土夯实。

之后,张庆捷研究员讲述了他们在2010年在云冈山顶开展的工作,主要是西部北魏佛教寺院遗址的考古发掘。此次发掘选点在云冈石窟山顶防渗水工程一区南部,距云冈石窟群较近。

2010年云冈石窟山顶北魏佛教寺院遗址全貌

2010年云冈石窟山顶北魏佛教寺院遗址全貌

此次发掘地层分四层:现代层、明清层、辽金层和北魏文化层。明清层有一些灰坑,辽金层有灰坑、小路遗迹和建筑遗迹,北魏层残存一组较完整的寺庙遗迹,具体有北廊房(排房)、东廊房、西廊房、南廊房、塔基和砖瓦窑遗迹。张庆捷研究员重点介绍了北魏时期的廊房遗迹、塔基、砖瓦窑遗迹与辽金时期建筑遗迹。北廊房遗迹方向为南偏西,由15间房组成,其中辽金的两间,北魏的13间。北魏房有套间,也有单间。房址前面有柱础和散水,张庆捷研究员判断其为前廊后室的建筑。

另外还重点讲到了墙上朱砂,比较了永固陵的类似现象,永固陵西南部的建筑墙上也有用朱砂涂色墙体,认为墙上涂朱砂体现的建筑等级较高。西廊房遗迹位于中部,有房两间F18和F19,其中,F18为套间,布局与北廊房的相同,可能原来也为前廊后室。东廊房遗迹位于北廊房东端南部,被一条现代沟打破,有三间房,编号F20、F21、F22。南廊房遗迹在这组建筑的西南部分,南邻砖瓦窑,两间门朝南,编号F16、F17,还有几间房门朝东,因破坏严重,难以清楚区别,只能看出大致轮廓。

北廊房遗迹东部

北廊房遗迹东部

塔基位于东西廊房中间靠南的位置,现残留一方形台基,台基四周是1.5米厚的夯土,夯土外包有片石,南面正中有一斜坡踏道。台基表面已经严重破坏,表面不规则散布着圆形或方形柱洞米。台基东西两侧约8米处,各有一个大柱础,直径约0.7米。张庆捷研究员认为这个方形台基可能是一座塔基。

砖瓦窑遗迹位于这组建筑群遗迹的西南角,共有两个,编号Y501和Y502,窑内尚有烧扭曲的瓦当和板瓦。砖瓦窑建筑方法,是先用土坯垒砌窑壁,然后在表面抹一层1-2厘米厚的草伴泥。

砖瓦窑遗址

砖瓦窑遗址

辽金遗迹在北廊房建筑遗迹中部,有两间辽金建筑遗迹。叠压于北魏北房遗迹之上,编号F1和F2,都是套间。张庆捷研究员也提到了一个有趣的现象,在辽金房间遗迹地面上有大量煤炭使用痕迹,而在北魏时期房间则很少。他据此推测可能是辽金时期的人找到了避免中毒的方法,而北魏时期还未具备。

辽金遗迹

辽金遗迹

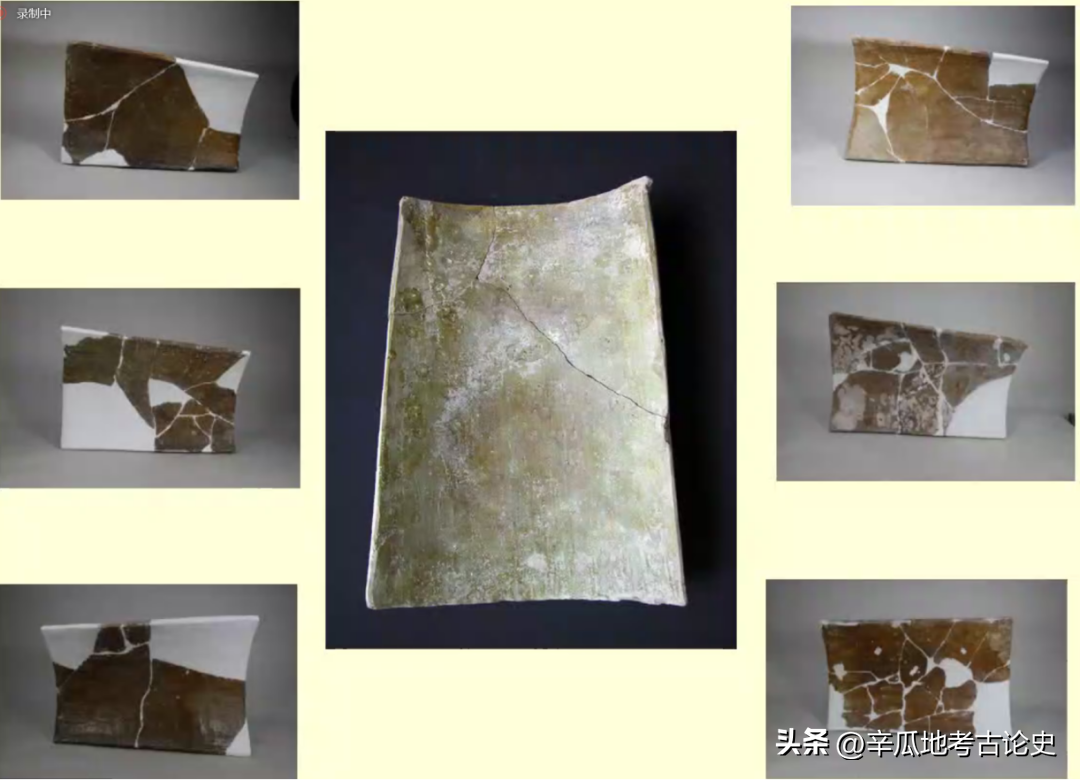

张庆捷研究员接着介绍了出土遗物,主要是建筑材料。本次出土了大量砖瓦碎片,此次发掘重要收获之一是带釉板瓦,以前只在南越王宫署出土过。除了南越王宫署,本次发掘出土的带釉板瓦为最早的带釉瓦。有学者讨论过带釉瓦的来源,怀疑其是否为国内制造,或是受到丝绸之路影响,这次发现为此提供了新线索。张庆捷研究员还提到了北魏瓦的特征,板瓦口沿部都有手指掐过的痕迹,而筒瓦瓦舌较长,且向前倾斜。建筑材料还有“传祚无穷”文字瓦当、莲花瓦当和莲花化身瓦当,还有莲花状建筑构件等。莲花状建筑构件直径在10-12cm,形制有单莲瓣和双莲瓣,一些带有连珠纹。关于莲花状建筑构建的用途意见不一,一是认为定在椽头上,起到保护作用;二是作为建筑构建起到装饰作用,对此还需要进一步研究。

出土板瓦

出土板瓦

文字瓦

文字瓦

莲花瓦当

莲花瓦当

此外,还出土了大量北魏陶片,一些北魏陶片残片上还有“西窟”戳印。另外发现一些石质佛像雕刻和供养人残片,对于有关石牌的性质与意义还需进一步研究。

北魏佛教石牌

北魏佛教石牌

莲花纹建筑装饰构件

莲花纹建筑装饰构件

另外还有一些陶器,以北魏时期为主,少量辽金时期。器型以盆、钵、壶等实用器为主。张庆捷研究员谈到平城墓葬出土陶器多为明器,本次出土的实用陶器有助于我们对北魏陶器的研究。

出土陶器

出土陶器

出土陶器

出土陶器

张庆捷研究员也重点谈到了此次发掘采取的保护措施。发掘中遇到寒流时,用塑料薄膜将遗迹盖住,等待寒流过去再发掘。回填时出于保护与观赏的目的,不采用传统的无纺布与塑料薄膜,而以细砂土做遗迹和填土的隔离层。

回填

回填

接着,张庆捷研究员从五个方面总结了本次发掘的认识:

1、从性质上来看,是一个北魏佛教寺院遗址,是塔院式结合的建筑。

2、从时代来看,北魏迁都前的佛教寺院遗址,也应该是北方现存最早的佛教寺院遗址。

3、从用途来看,北廊房和西廊坊均为前廊后室结构,有的房间有土炕,有的墙面涂有朱红颜色,说明房间装饰等级较高,但是没有大件佛像残片。证明该遗址不是低等级人所在区域和礼佛场所,而可能是译经场所或者高级僧侣生活区。

4、它是北魏云冈寺院的重要组成部分,它的发现,有助于了解北魏云冈佛教寺院的布局和范围,有助于进一步了解中国佛教寺院的产生和演变。

5、塔基是目前我国发现最早塔基之一,中部没发现埋藏坑和埋藏物,边长约为14米,可以推知它本身高度不是太高;带釉瓦的大量发现,说明它和塔有一定关系。

最后,张庆捷研究员讲述了2011年—2012年东部北魏辽金佛教寺院遗址的考古发掘。遗址地层同样分为四层,第①层为耕土,第②层为明代文化层,出土遗物有筒板瓦碎片、陶片、瓷片、釉瓦片、屋脊构建、滴水、瓦当等。第③层为辽金文化层,该层下平面有熔铁炉30座,铸造工场一处。第④层为北魏文化层出土遗物有筒板瓦残片、陶莲花饰件等。在发掘过程中,为了凸显重要遗迹,在处理一些次要灰坑、现代沟时先将其发掘完毕,绘图,再马上进行回填。用这种方法,像塔基、铸造遗址等重要遗址便更为清楚明白。同时考虑到公众考古的需求,保持关键柱,方便游客观看。

2011—2012年发掘区

2011—2012年发掘区

接着,张庆捷研究员重点就北魏至辽金塔基遗迹与铸造工厂遗迹作了详细介绍。塔基一处。平面呈八边形,为辽塔,塔基和踏道用片石垒砌而成。八边形塔基内包着方形塔基台,中间为北魏方形塔基,内用片石垒砌而成,外抹2厘米厚草拌泥,砌石内为夯土。踏道位于塔基西北部,呈东西走向。在北魏夯土表层,发现一个埋藏坑MC2001(起初定位为灰坑),形状近似长方形,内有泥塑佛像和菩萨像残块。

塔基

塔基

铸造工场遗迹内涵有铸造井台和30座熔铁炉。铸造井台很特殊,为地穴式。西北和东南各有一条路进入,地穴内有一个圆形工作台,边缘凸起2厘米高,里面和台面均抹厚白灰皮;圆形工作台中间有一个用土坯垒砌而成的模型内圈,口小底大,底部有灰烬和烟熏痕迹,底部有四个方孔于作坊四角,和用筒瓦扣制而成的通气孔相连。作坊四壁底部抹有草拌泥,并且烤成红色。化铁炉平面呈长方圆角形,炉壁烧成黑色乳钉状。现在对于鼓风器的定名尚有所争议。

铸造工厂遗迹

铸造工厂遗迹

辽金水井一处,平面呈圆形,井壁用片石和凿过的弧形石块垒砌而成,直径1.55米,深13米。水井对于此次发掘有重要价值,但出于安全考虑未清理到底。出土辽金时期的陶罐、瓷碗、瓷罐、兽面瓦当、人物瓦当、琉璃和陶制板瓦、滴水,佛像残块等,北魏时期的“传祚无穷”、“富贵万岁”瓦当残片、陶片、柱础石、筒瓦、板瓦残片等。

瓦当

瓦当

坩埚残片

坩埚残片

陶罐

陶罐

佛像残块

佛像残块

兽面纹瓦

兽面纹瓦

张庆捷研究员最后从五个方面谈了本次发掘的认识:

1、从遗址性质来说,是一个北魏至辽金时期的佛教寺院遗址。

2、从时代来说是北魏至辽金,就北魏的遗物看,时代也在迁都前,与上年发现的一区北魏寺院遗址年代相近,现存辽金遗物多于北魏,可见在辽金时期这里比较繁盛。

3、铸造工场的发现很有意义,它应与辽金佛教寺院建设有密切关系。化铁炉和铸造井台的结合以前没有见过,对研究冶金铸造有重要价值。

4、该遗址与去年一区寺院遗址一样,同样是北魏云冈佛教寺院的重要组成部分,它的发现,有助于了解北魏云冈寺院在不同时代的布局和范围。

5、塔基是该遗址最重要遗迹,内部正方夯土是北魏遗物,外部八角建筑是辽金补建,形状不一,成为北魏至辽金寺院佛塔演变的物证。

第三部分张庆捷研究员主要是从四个方面分享了云冈山顶遗址的发掘收获:

一是2008年的发掘,特别是东周遗址、灰坑的发现,对探讨大同地区先秦历史,特别是“武周塞”有较大价值,北魏、辽金遗址及其内涵的发现,初步确定与北魏云冈石窟开凿和辽金续建有关。

二是关于山顶遗址的性质。2010年发掘的山顶遗址,南部有塔基北部有住房,有塔有院,塔在院中,周围是僧房,有中国佛教寺院早期的特征。类似塔院结构的建筑,也见于巴基斯坦的塔赫特巴希寺院遗址,为犍陀罗典型遗址;另一个是克什米尔的赛度谢里夫一号佛教遗址,约建于公元1世纪,俱是“浮屠居中建造,僧房周匝设置,这应是天竺僧珈蓝中国化的最初尝试”。是一组塔院式结合的佛教建筑。不能忽视的是,出土遗物中,还有许多小型佛教石刻,因此从建筑结和出土器物两方面看,再结合文献记载和云冈独特的历史背景,都可以表明该遗址是一个佛教寺院遗址。2011年和2012年发掘的山顶遗址,主要遗迹有塔基、铸造工场、水井和建筑基址,出土器物中有大量小型佛教造像残块,因此可以认定,该遗址应该是一个佛教寺院遗址但不是殿堂区域,未曾发现大规模的建筑遗迹。

三是有关遗址时代,2010年发掘的山顶佛教遗址,塔基和北房、东房、西房、南房和陶窑遗迹,从地层和出土器物两方面观察,都属于北魏。尽管遗址中有辽金两间房和小路遗迹,但所占比例过小。况且出土器物绝大多数时代为北魏,因此可以说,该遗址的时代主要是北魏,而且应该是北魏迁都前的遗址。进一步分析,此遗址少见大同操场城北魏宫殿遗址和方山永固陵遗址常见的压光黑瓦和瓦当,塔基内也没有河北定州北魏太和七年塔基中的石函,所以说,它的时代可能早于定州北魏寺院遗址,是我国现存较早的佛教寺院遗址。

四是关于遗址功能的讨论。2010年发掘的北魏佛教寺院遗址,不仅有塔基,而且有北房、西房、南房和东房诸遗迹,这些建筑有的是前廊后室结构,典型如北房房间数量较多,通过观察可知,有的房间有火炕和火坑,有使用痕迹,可见房间用于居住。就出土器物分析,遗址存在数量不多的小型佛像残片,存量较多的是日用陶器残片反映出这里是生活遗址,房间属于生活用房。房间面积不大,大的十几平米,小的不足十平米,出土许多陶器残片,房前柱础间距也证明开间不大的事实,可以肯定此建筑不是礼佛的殿堂。进一步观察,北房有的墙面涂有朱红颜色,这种墙面涂朱红的情况仅在大同操场城北魏皇宫遗址和方山永固陵前的陵寝遗址墙体上发现过,而且周围有许多板瓦、筒瓦和瓦当碎块,表明这批房都是很好的瓦房。通过前面的对比分析,可见这些房间装饰等级较高。

结合以上几个方面综合考虑该遗址不是礼佛场所,可能是译经场所或者僧侣生活修行区。同时,张庆捷研究员也指出现在的研究仅是对遗址性质、年代和用途的初步分析和评估,如果进一步考察,北魏至辽金两处佛教寺院遗址的发现还具有更大价值或意义,它们为重现和恢复云冈石窟北魏辽金时期的繁华旧貌提供了新的资料和证据。

首先,它的发现,有助于了解北魏前期云冈佛教寺院的布局和范围,《水经注》卷十三《漯水》曾描述云冈石窟当年感况是“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目所眺”。意指云冈石窟不仅有大像洞窟,而且还有山堂和水殿,什么是山堂?位于哪里?多大规模?有何用途?以前一概不知。这次佛教寺院遗址的发现,解答了这些问题。山顶上的佛教建筑,就是《水经注》卷十三《漯水》里记载的“山堂”。所谓“山堂”,不是一处单体建筑,而是泛指云冈石窟山顶的佛教建筑群。

其次,2011年的发现对于研究山顶寺院也提供了新的资料。在2011年发掘的遗址中,有一个明清灰坑出土一块绿釉陶碗足部残片(T20504H2044:3),上刻“天长寺枕”四字。经初步分析,四个刻字中,“天长寺”属一词,表示一个寺院名称,“枕”为另一个词,有另外含义。从而进一步推测,此碗乃天长寺定制。值得注意的是,在该遗址与此相邻的一个探方中,一个辽金灰坑出土一片灰陶盆残片(T20503H2352:2),外壁也刻有“天长”二字,张庆捷研究员认为“天长”应是一个佛寺的名称,该寺院遗址很有可能就是“天长寺”遗址。

讲座的最后,张庆捷研究员与白彬教授、霍巍教授进行了深入交流。白彬教授指出之前学界可能更注重云冈石窟寺的形制、造像风格、造像内容、题材等,而对与石窟寺相关的其他遗迹关注较少,对张庆捷研究员克服困难,花费五年时间发掘、五年时间整理的精神表示敬佩,认为此次发现意义重大,对开展石窟寺研究也有很多启发。白彬教授对2011年发掘的西边佛寺遗址的生活性质判断表示了认同,并结合塔基位置提出明代城堡下的部分可能是礼佛场所的推想。另外,就塔基出土建筑材料与廊房出土建筑材料是否有区别、山顶建筑与同时期的石窟存在何种关系的问题进行讨论。张庆捷研究员表示釉板瓦不仅分布于塔基周围,大多探方都有发现,对于其功用问题还需进一步探讨。目前辽金时期的遗物较难分开,研究各时代之间的联系工作较难展开。

白彬教授发言

白彬教授发言

霍巍教授也分享了他的两点想法。

一是如何通过新的考古发现来思考石窟寺、寺院、塔三位一体布局在石窟寺考古中的具体体现。他回溯到古代印度的两类石窟:一类是支提窟,即所谓的塔院;第二种是毗诃罗窟,即僧房窟。这两种石窟,自印度起源后进入中国。这种三位一体布局是如何在云冈实现的。从印度到云冈,还有很漫长的时空,如何在河西、新疆寻找类似的三位一体布局与变化,比如大家熟知的莫高窟,也是塔、寺、石窟一体。北魏迁都以后,从都城到石窟都有了一个全新的布局与规划,在规划云冈石窟时又是如何规划寺、塔、窟三者之间的关系的。对于这些问题,张庆捷研究员分享的材料提供了一个重要线索。

第二点,辽金时期塔、寺、石窟布局出现了很多变化,比如在塔基旁边出现了一个不明性质的铸造遗址,有关铸造遗址的用途霍巍教授提出了三个方向的思考:一是专门满足佛寺需要;二是为了石窟的保护与维修;三是废弃遗址另作他用,这就需要进一步考虑到云冈石窟延续时间以及其与山顶群落之间的关系。必须弄清这些问题,才能够比较圆满解答从北魏到辽金与山顶佛寺建筑有关系的遗迹功能、布局、从整体到局部的演变之类的大问题。

张庆捷研究员同样表示考古报告只是现阶段所取得成果的展示,还有许多方面的重要问题需要继续做工作,深入探讨与交流。

- 0000

- 0000

- 0002

- 0000

- 0000