讲座:陈坤龙:中国早期冶金研究——进展与反思

陈老师首先带我们回顾了中国早期冶金研究的学术历程,指出对于中国西北的甘青、新疆等地区早期用铜传统的揭示历来是研究中国早期冶金起源的重点。从2007年至今,北京科技大学团队在河西走廊地区开展了大规模的冶金考古工作。围绕河西走廊中部的西城驿遗址所开展的综合性考古工作是近年来最为重要的成果。本报告简要梳理了近期研究成果,尝试以中国西北地区为中心讨论早期冶金生产的本土化与区域交流等问题。报告指出,西北地区本土化冶金生产实践及其对技术体系的改造,为冶金术的继续发展和东向传播奠定了基础。在二里头时期的中原地区,冶金术融入已有的社会、经济和文化传统,冶金生产体系得以重塑,建立了新的冶金传统。

讲座现场

讲座现场

1 冶金术与文明起源

人类在早期历史中创造过各种各样的合成材料,且不论背后复杂的物理化学变化过程,性能优异的人造材料的出现极大地弥补了天然材料的不足与缺陷。2005年,美国采矿金属机械学会评选了人类历史上最重要的十大材料科学突破,其中直接和金属材料相关的就有四项,炼铜技术的发明即包含在内。考古学以及广义的历史学研究认为冶金术从不是一种孤立存在的技术(Beyond technology)。英国考古学家戈登·柴尔德十分强调冶金术对人类社会改造的重要作用。冶炼矿石可以获得金属制品,例如生产工具乃至暴力工具,它们具有优异的机械性能。矿石冶炼活动是一项极其复杂的过程,从挑选金属矿石,熟知化学变化到掌握热工技术,生产者不断积累各种各样的物理化学知识。

更为重要的是,金属资源的稀缺性致使对于金属制品的需求必然要通过远距离的交换与贸易实现,区域间关系也会发生变化。冶金术是一个十分复杂的技术,只有社会进步到一定阶段才能支撑冶金术的发展。同时,冶炼活动需要专业化分工生产,这将最终导致社会分层以及复杂化。中国考古学界同样重视冶金术对文明起源的重要意义。中国现代考古学奠基人夏鼐先生在上世纪八十年代就曾提出:文明起源应有三项判断标准,即“城市”、“文字”和“冶炼金属”。近期公布的中华文明探源工程阶段性成果中,重新定义了文明的标准,虽未直接提及金属和文字,不过和之前的标准大同小异。成果指出在文明的形成阶段,农业和手工业高度发展,贵族专享手工业出现,社会上也出现了按照行业、功能组织的城市居民。由此看来,冶金术的发明和推广完全可以作为这其中的一项标准。

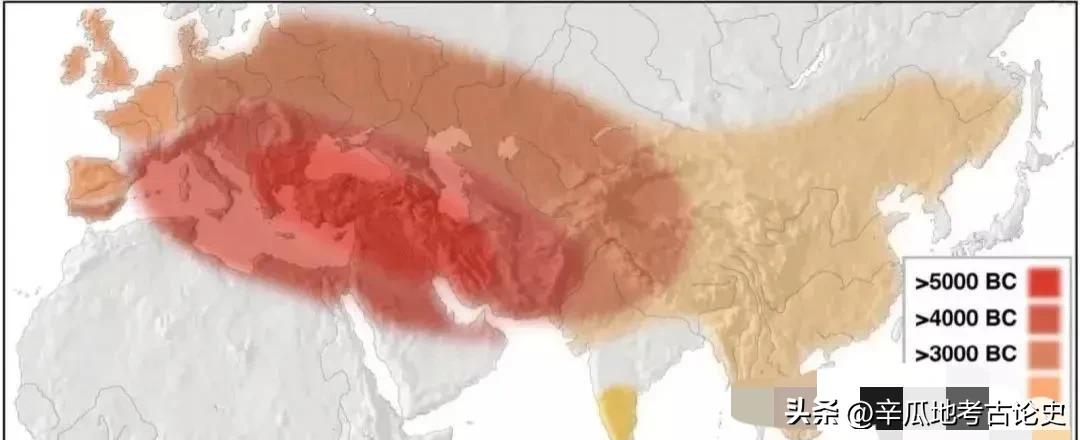

图1 旧大陆自然铜的利用情况(Roberts et al. 2009)

图1 旧大陆自然铜的利用情况(Roberts et al. 2009)

图2 旧大陆冶金术的出现情况(Roberts et al. 2009)

图2 旧大陆冶金术的出现情况(Roberts et al. 2009)

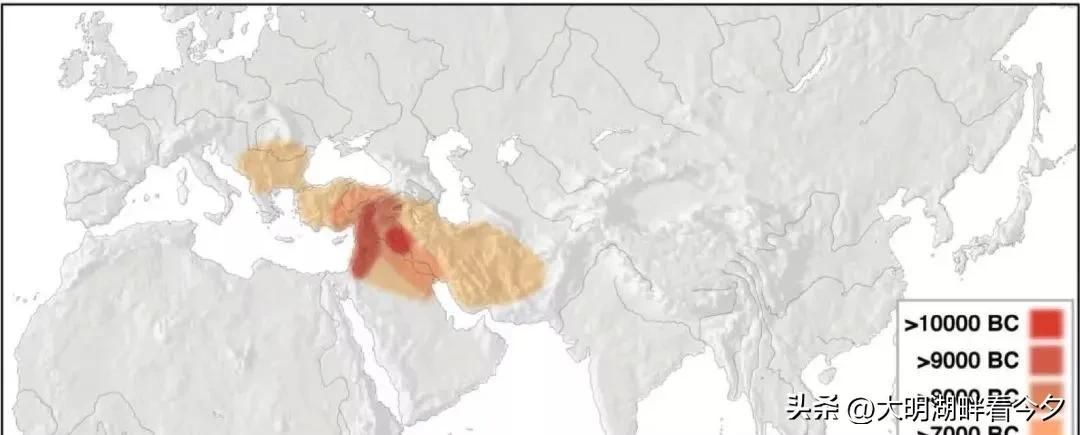

人类使用金属制品的历史十分久远,最早被利用的金属应是自然铜、自然金这样的天然金属材料。Roberts (2009) 在一个大时空背景之下系统梳理了旧大陆金属技术的出现与传播进程,两河流域在公元前10000年已开始利用自然铜,这一传统不断向周边地区扩展,之后在小亚细亚地区也有较多发现。相比之下,人类很晚才掌握了坩埚炼铜的技术,这是一个很复杂的过程,需要控制气氛、温度、炉料等诸多关键要素。铜冶炼技术的出现时间也有很大的地区差异,近东地区最早,南欧的塞尔维亚也有早期炼铜遗址近些年被发现。

2 中国冶金起源与早期发展研究简史

上世纪二十年代,著名化学史家王琎先生等已进行过很多开创性的古代铜器成分分析工作。上世纪四十年代,国外学者最先关注中国冶金术的起源问题。由于考古发现有限,这一时期的中国早期青铜文化还以安阳的晚商文化为代表。毕安琪(Carl Bishop)、罗越(Max Loehr)等学者据此指出安阳出土的大量精美青铜器反映了一个非常成熟的铜器生产体系,但无法在中国的远古文化中找到源头。

在当时,西方中心说大行其道,自然把中国冶金术的起源归结为外来。新中国成立之后,国内考古材料日渐丰富,在甘肃、陕西、河南等地发现了大量早期铜器。这样的集中发现使得中国学界开始反思中国冶金术有无本土起源的可能。北京钢铁学院冶金史组分析了299件我国各地出土的早商以前铜器的合金成分。分析表明,中国早期铜器的合金材质直接从红铜过渡到青铜,没有砷铜作为中间环节,不同于西方冶金技术发展路线。此后,越来越多的学者支持中国本土起源学说。

图3 中国冶金起源研究相关成果

图3 中国冶金起源研究相关成果

上世纪九十年代以来,对于中国冶金起源的研究已脱离了传播论模式,区域互动模式为更多学者论及。安志敏先生(1993)最先指出齐家文化早期铜器的年代早于中原二里头文化青铜器,中原文化区的铜器冶炼技术由史前丝绸之路传入。美国学者Fitzgerald Huber(1995)深入探究了二里头文化和齐家文化的联系,以及中国甘青地区与欧亚草原和内亚间的互动。他还重点关注了欧亚草原地区重要的青铜时代文化现象,如塞伊玛图尔宾诺文化(Seima-Turbino),巴克特里亚—马尔吉亚娜文明体(BMAC),在此基础上系统讨论了冶金术远距离交流的可能性。

孙淑云、韩汝玢先生(1997)发文揭示了甘青地区早期金属器物的技术面貌,论及黄河上游地区对中原地区冶铜技术的深远影响,相关研究进一步支持了中国冶金术本土起源说。把中国西北地区与欧亚草原作为两大地理单元分开来讨论是这一时期本土起源的创举。新世纪以来,中国冶金起源研究获得了巨大的突破与进展。中原以外的边疆地区尤其是中国西北地区一直受到国内外考古学者重点关注。梅建军先生(2000)在其博士论文中系统讨论了安德罗诺沃文化在新疆的存在与分布情况,认为安德罗诺沃文化出现在新疆应该和早期金属器以及金属技术的向东传播关系密切。潜伟先生(2001)在其博士论文中介绍了新疆东部天山北路墓地出土青铜器的科技分析结果。

相关研究指出河西走廊地区较新疆地区有着更早的铜器使用历史,这一地区的四坝文化、齐家文化等诸多遗址中出土了很多早期铜器。如果认为冶金术是由安德罗诺沃文化经过新疆再传入河西走廊地区,则无法解释这种考古学年代的倒置。实际上,陶器、铜器文化面貌上的相似性都表明新疆东部地区与河西走廊地区有密切联系。四坝文化发现的砷铜,可能是河西走廊地区的本土创造,反过来影响了新疆东部地区。这样一个倒退回去、从东往西的技术影响模式,是当时中国冶金起源研究的一个重要的新见解。李水城先生(2005)的研究进一步明确了西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用,基本接受了中国早期冶金术和西方的密切联系。

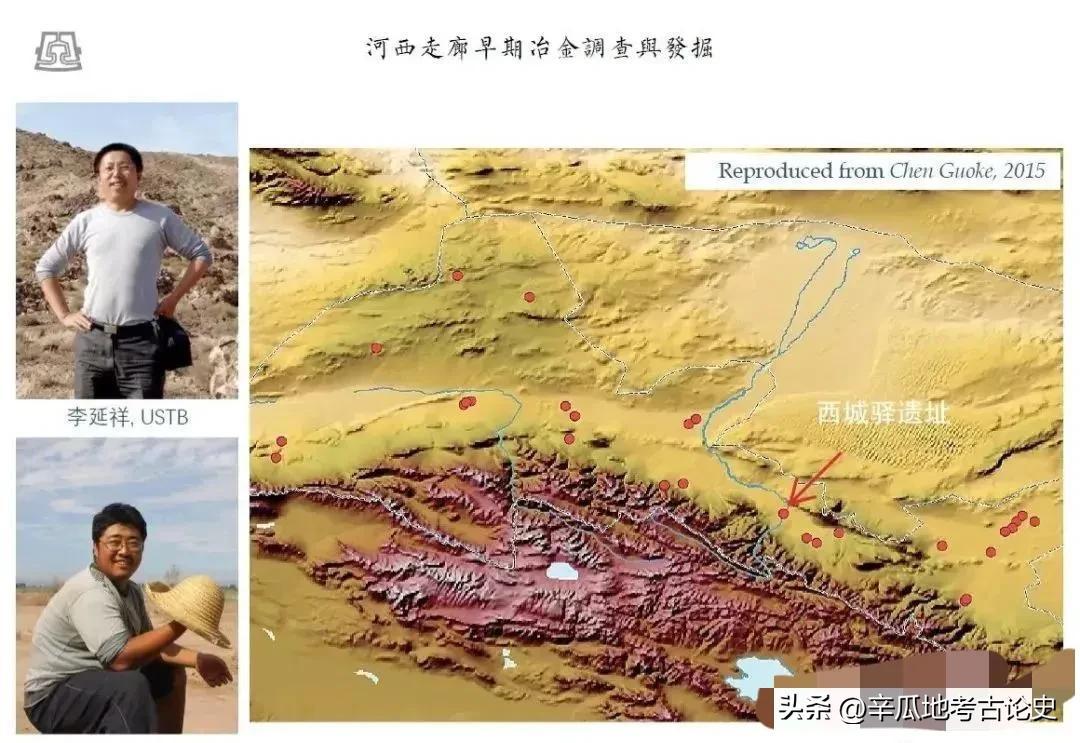

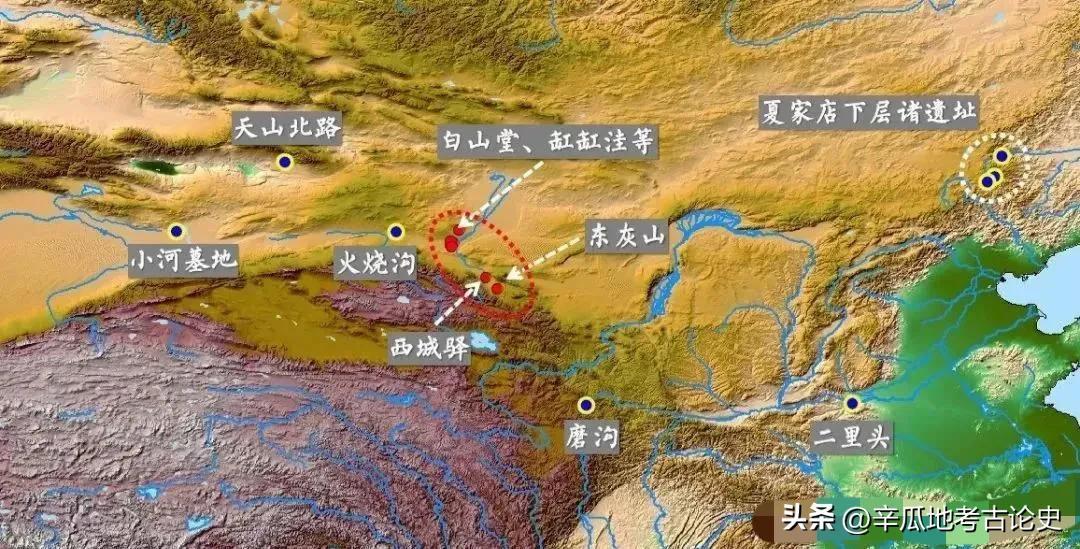

3 河西走廊早期冶金调查与发掘

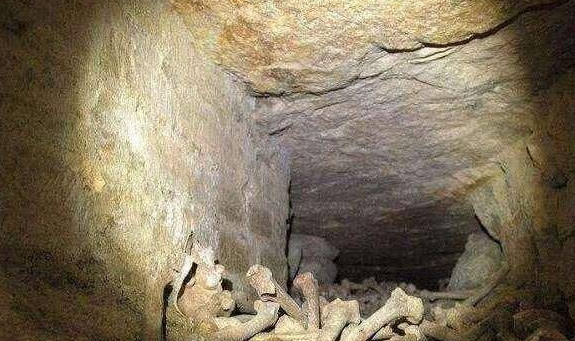

在这样的学术背景下,北京科技大学和甘肃省考古研究所合作推进了河西走廊地区早期用铜遗址的综合性考古研究工作。目前已发现至少30处和早期(公元前600年以前)用铜相关的遗址,包括很多重要的采矿、冶铜遗址。缸缸窪遗址位于甘肃省金塔县,是一处青铜时代早期的冶铜遗址,发现了大量炉渣等冶炼遗物。白山堂遗址同样位于金塔县,是目前发现的一处较大的青铜时代采矿遗址。遗址中随处可见石锤、尾矿等大量采矿遗存。

图4 河西走廊早期冶金调查与发掘

图4 河西走廊早期冶金调查与发掘

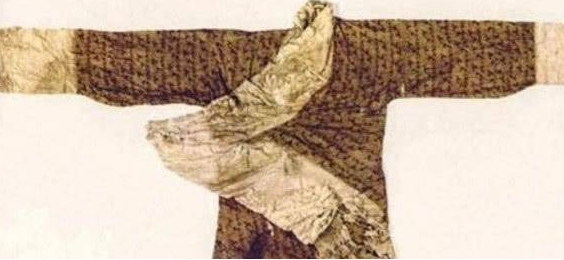

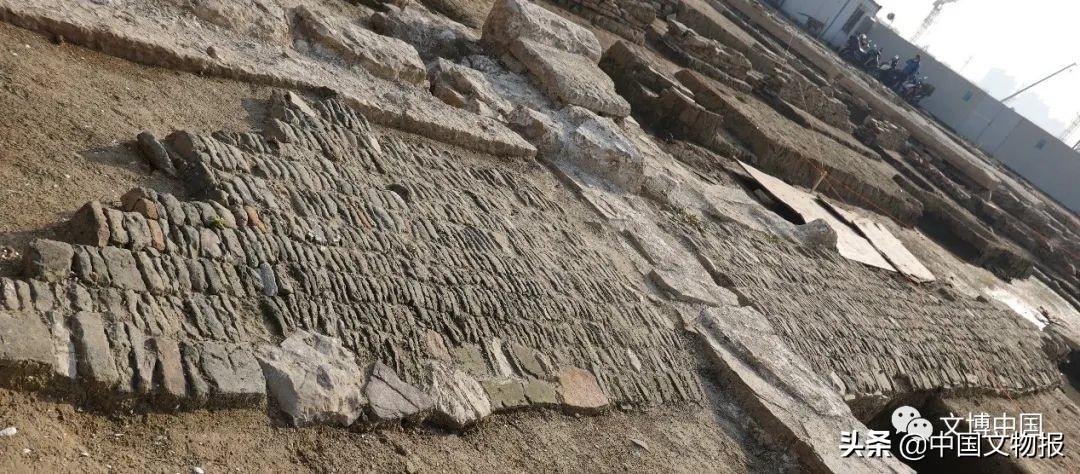

位于河西走廊中部,黑水河流域的西城驿遗址是目前发现的文化内涵最为丰富、冶炼面貌最成体系的早期用铜遗址。西城驿遗址的考古发掘工作取得了大量重要成果。西城驿遗址文化面貌多样,从马厂文化到四坝文化的彩陶都有发现。遗址揭示出的居址、土坯建筑的布局和结构被认为和西亚、两河流域关系密切。最值得关注的是,西城驿遗址中发现了大量矿石、炉渣和石范等冶铸遗物。铸造权杖头所用石范的发现反映了西城驿遗址在早期区域文化互动中的重要地位。

图5 西城驿遗址遗迹&遗物现象

图5 西城驿遗址遗迹&遗物现象

西城驿遗址的性质经历过反复讨论。炉渣在西城驿遗址中随处可见,很多冶炼遗物堆在房屋之下。这一时期很多遗址中也都有大量炉渣等冶炼遗物发现。目前普遍的认识是,西城驿遗址还不能被定义为一处专门化的冶炼遗址,不像某些专门为采矿、冶铜而设立的遗址,西城驿遗址可能只是一个存在冶炼活动的村落。

4 西城驿遗址金属器的技术面貌

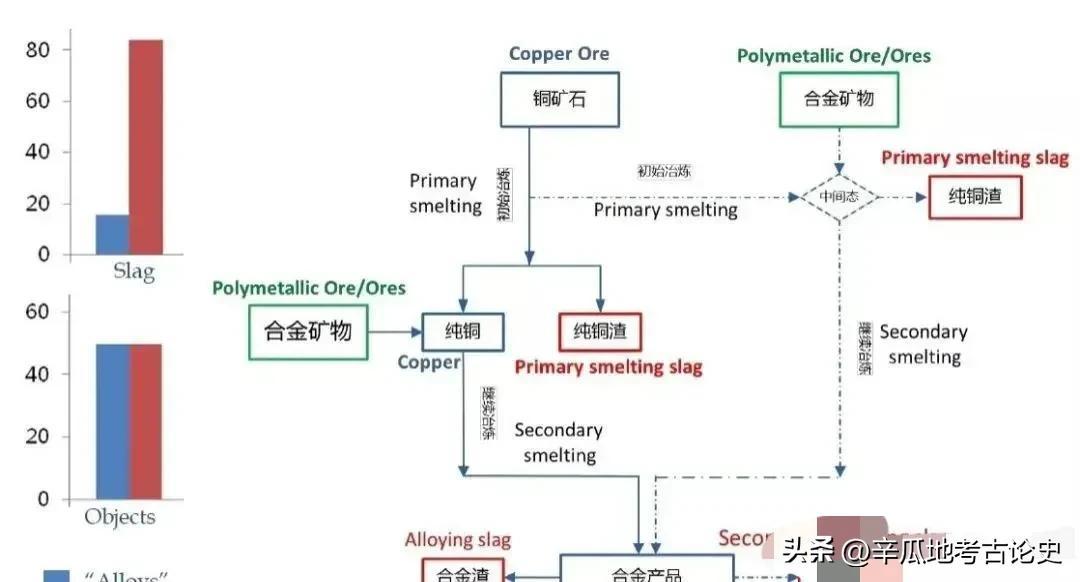

西城驿遗址出土铜器的类型以刀、铜扣等小件器物为主。铜器的合金材质包括纯铜和砷铜,锡青铜很少见。遗址出土炉渣的结构和成分特征较为一致。炉渣内分布有大量气泡,表明冶炼时渣相的流动性差。炉渣内残留大量金属颗粒,说明冶炼过程的金属产率很低,冶炼水平相对比较落后。通常认为炉渣内包含的金属颗粒的成分特征代表了冶炼产物(半成品、成品)的成分特征,并可初步分为冶炼渣(纯铜渣,无Sn、Pb、As等合金元素)和合金渣(包含合金元素)。

从合金成分的角度分别统计炉渣和铜器类型,可以基本重建相关的冶炼技术体系。西城驿遗址发现的纯铜渣较合金渣占绝对优势,但是铜器中合金和纯铜比例相近,这意味着大部分纯铜没有直接被生产成器物,而经历了一个中间过程,即合金化的过程。据此可以推测,西城驿遗址的铜器生产过程中存在一个冶炼纯铜后再掺入合金元素合金化的过程。合金元素以矿物形式添加,尤其是砷元素,无法获取单质,只能通过渗炼(cementation)的技术生产含砷合金。也有学者——如李延祥先生——认为西城驿遗址的铜器冶炼是一个一步到位的过程,把所需矿石都混在一起,待木炭燃烧完全后再加入合金矿物,这样能够同时得到合金产物以及纯铜渣。不过陈老师认为,如果这样,挂渣内部会包含有合金颗粒,遗址中不会出现这么多纯铜渣。

图6 西城驿遗址冶铜技术的初步重建

图6 西城驿遗址冶铜技术的初步重建

西城驿遗址冶铜技术的复原重建只是相关研究的第一步,更为重要的是在当时的时空背景下理解西城驿遗址所体现的冶铜技术特征对于研究中国早期冶金的重要意义。西城驿遗址相对年代分为三期,第一期属于马厂文化,第二期为西城驿类型或西城驿文化,第三期为四坝文化。对于西城驿遗址第二期的争议较大,李水城认为只是一个过渡阶段,张良仁认为应归为四坝文化早期阶段。

谈及中国早期冶金,往往会涉及西北地区河西走廊两端的四坝文化和齐家文化。目前看来西城驿遗址以及其所代表的文化在年代范围上与二者重叠或衔接,地理位置处于二者之间,正好勾连起河西走廊东西两端。具体来看,河西走廊东西两端考古学文化的谱系格局存在很大不同,走廊西部的考古学文化大体经历了马厂、西城驿、四坝等阶段,与之并存的走廊东部地区的文化面貌一直是齐家文化,而齐家文化时期恰恰是早期铜器大量出现的敏感时期。

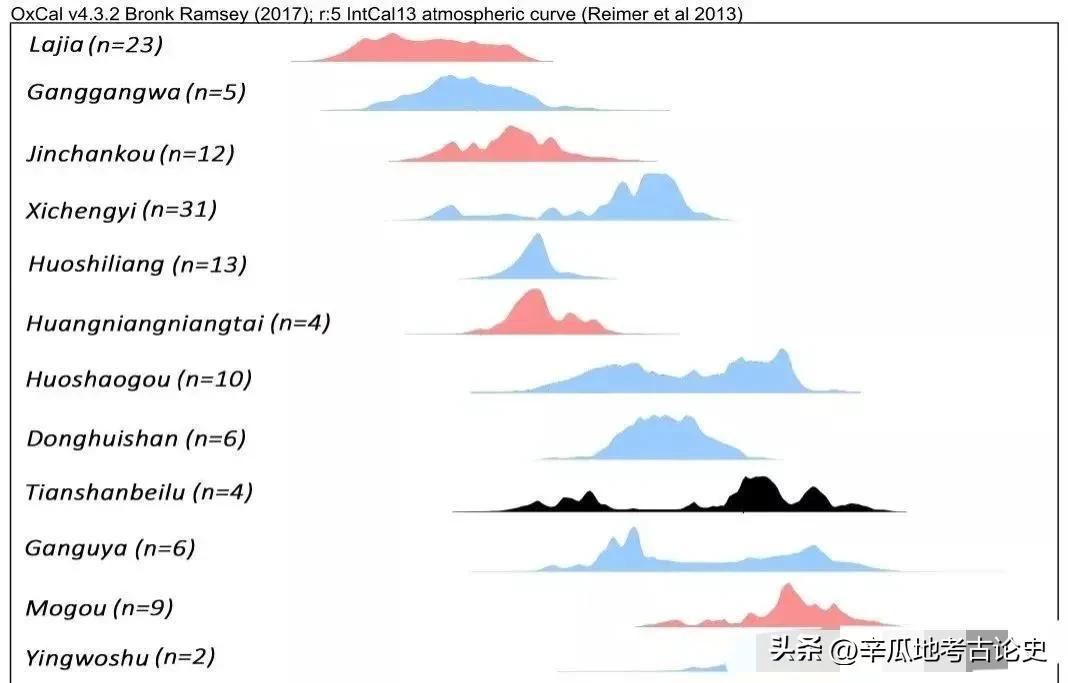

图7 甘青地区早期用铜遗存14C年代序列(刘睿良制图)

图7 甘青地区早期用铜遗存14C年代序列(刘睿良制图)

碳十四测年结果显示,西城驿遗址第二期的年代范围为公元前1900-1700年。综合甘青地区其他早期用铜遗存的碳十四测年结果,可以构建遗存之间的年代序列。假定随机选取测年样品,那么在人类活动最为密集的时候,遗址上留下的测年遗物也最多,测年结果会集中在这个阶段,遗址的碳十四数据可以反映遗址最为繁荣的时期。这样来看,缸缸窪冶炼遗址的年代峰值出现在公元前2000年前后,应是冶炼活动最为频繁的时期。

这一方法存在很多不足——如果遗址之间的时空范围差距很大,无法进行类型学排队——却不失为一个构建年代序列的办法。环境考古研究重点关注冶炼活动对于土壤金属含量的影响。文化层与自然层之间的Cu元素含量会因冶炼活动形成巨大差异。甘青地区诸遗址的综合研究表明,很多遗址在距今4000年左右出现了铜器生产的迹象。这种普遍现象表明,河西地区早期遗址中很可能没有专业化的铜器生产。

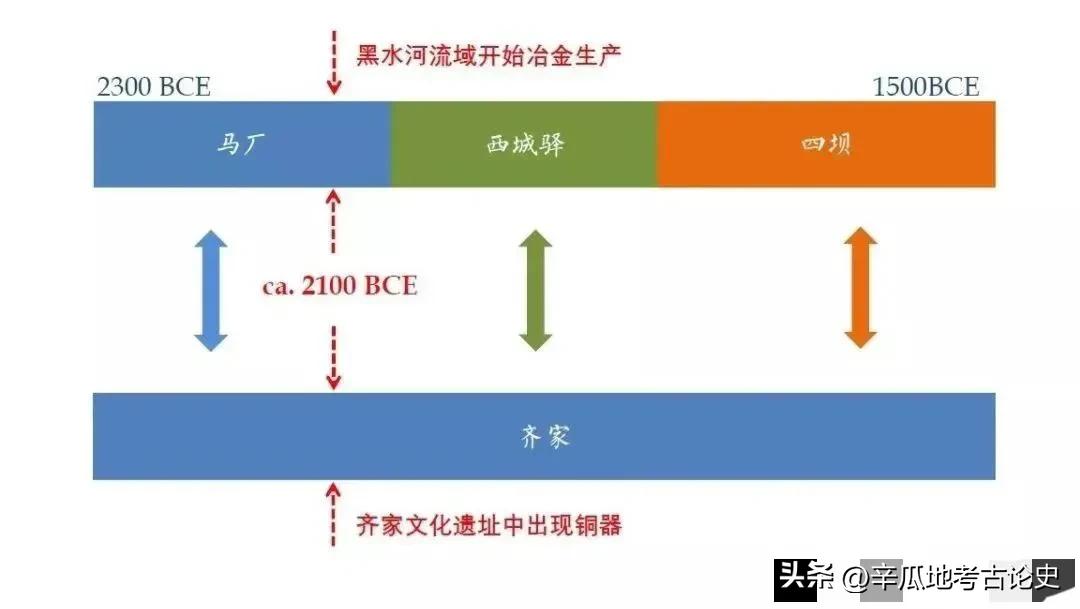

图8 甘青地区早期用铜文化的相互关系

图8 甘青地区早期用铜文化的相互关系

河西走廊东部的齐家文化一直和走廊西部的马厂—西城驿—四坝文化之间存在着密切互动。在公元前2100年左右,包括西城驿、缸缸窪等遗址都发现了铜器生产迹象,同样在这一时期,齐家文化也开始出现铜器,但目前还未有铜器生产活动发现。基于这样的观察,学者们提出过很多有意思的看法。陈国科认为西城驿文化的铜器生产和齐家文化的早期铜器关系密切。齐家文化正是通过与走廊西部人群在不同阶段的接触和交流获取并广泛传播了冶金产品或冶金技术。

陈国科认为,铜器的生产和使用在很多人群中被分享,打破了考古学文化的概念,他还提出了西城驿——齐家冶金共同体的概念。其实稍早之前,张莉提出过类似的观点,她称之为额济纳河转换地带(Ejin River Transfer Zone)。这一转换地带包括了东部的齐家文化,西部的马厂、四坝等文化,同样打破了考古学文化的概念。在这一启发下,甘青地区早期铜器的合金成分变化特征有必要在同一个年代尺度下综合不同区域探究。公元前1800年以前,走廊西部的马厂文化晚期铜器和走廊东部的齐家文化中期铜器,材质都以红铜为主,少量砷铜,比例也相当。公元前1600年左右,走廊西部的西坝文化晚期铜器和走廊东部的齐家文化晚期铜器,材质都以锡青铜为主。

不过,走廊东部地区目前还缺乏年代范围大致在公元前1700~1500年的遗址可以和西部的东灰山遗址和火烧沟遗址对应。初步来看,河西走廊东西两端不同文化所用铜器具有相同的材质变化趋势,都是由纯铜、砷铜转变为青铜。而且,河西走廊东西两端不同人群在同一时期使用的铜器的合金类型具一致性。这些特征同样打破了考古学文化的概念,体现了跨人群的冶金共同体的共性。借助铅同位素比值分析,将河西走廊地区与同时期(公元前1500年以前)的一些和早期用铜相关的遗址进行大范围比较,可以进一步讨论铜器原料以及成品的流通网络。鉴于遗址出土的铜器可能为外来物,西城驿文化区(走廊中部)生产铜器的铅同位素比值特征应以黑水河流域诸遗址出土矿石的铅同位素比值数据为代表。

图9 早期铜器的物料流通与区域交流

图9 早期铜器的物料流通与区域交流

图10 不同地区早期用铜文化的铜器铅同位素比值

图10 不同地区早期用铜文化的铜器铅同位素比值

对比走廊西部火烧沟遗址出土的四坝文化铜器,二者只有部分数据重合,说明河西走廊西部地区可能有单独的矿料来源。去年,李延祥老师在敦煌西土沟遗址发现了相当于马厂晚期的冶炼遗物,应更能代表走廊西部生产的铜器产品的铅同位素比值特征。新疆东部天山北路墓地出土铜器和走廊西部火烧沟遗址出土铜器的铅同位素比值范围基本重合,表明新疆东部的用铜传统和河西走廊西部地区有着非常密切的关系。地理位置更偏西的小河墓地,时空范围与天山北路墓地很近,具有多元的考古学文化因素。

很多学者认为小河墓地和早期金属技术的东向传播关系密切。目前来看,小河墓地铜器来源复杂,与周边地区没有共性。对比走廊东部磨沟遗址出土的齐家文化铜器与西城驿文化区铜器产品的范围,发现重合很少。磨沟遗址的文化面貌并不单纯,大量高放射性成因铅的发现也表明很多铜器的年代较晚,遗址年代应该已到商代,本地铜器中发现的高放射性成因铅现象应是中原器物交换到西北地区被重熔的结果。从铜器矿料来源上来看,磨沟遗址出土的齐家文化铜器和西城驿文化区没有什么关系,没有体现出冶金共同体的特征,可能和其年代较晚相关。对比中原的二里头文化铜器,部分铜器与西城驿文化区铜器产品的范围重合。

不过数据的重合并不能直接说明矿料同源,具体内涵还需要其他佐证。二里头遗址和磨沟遗址的年代较接近,但二者的矿料差异很大。华北地区夏家店下层文化有很多铜器落在西城驿文化区铜器产品的范围,这样的现象仍旧只是提供了同源的可能性,地区间的共性还值得深入探究。综合以上铅同位素比值数据,可以按遗址时空范围划分为三个区域。高放射性成因铅的使用暗示磨沟遗址的年代范围已达商代。河西走廊中西部地区诸遗址的年代范围基本在公元前1600年以前,铜器矿料来源较为集中。夏家店下层文化和二里头文化铜器的数据有较多重合,但不一定同源,因为二里头文化时期开发了很多新的矿源。

5 中国早期冶金研究中的新动向

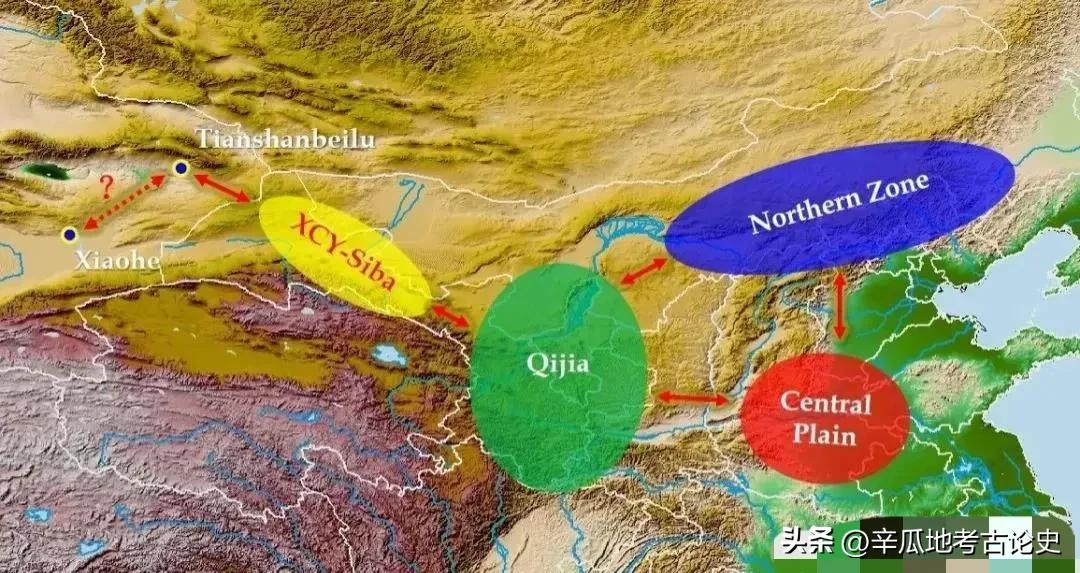

以上详细介绍了对于河西走廊地区早期铜器类型、技术以及矿料的综合性研究成果。目前已经明确西北地区在早期金属生产中发挥了巨大作用,北方地区则扮演着沟通的桥梁。我们在一个更加具体的时空框架之下,明晰河西走廊地区铜器的生产流通情况,现在的基本认识也没有太多变化,但仍旧有很多重要收获,走出了一些误区。

图11 早期铜器所见区域互动与交流

图11 早期铜器所见区域互动与交流

关于早期冶金研究的进展部分基本介绍完毕,很多关键性问题还需细化讨论。讨论中国早期冶金不可回避的三个词是,“路径”、“模式”和“本土化”。“路径”指冶金术从西北到中原的具体传播路线;“模式”指冶金术传播的具体方式,是人群迁徙、技术交流、或者是本土创造;“本土化”是一个普遍现象,这一过程是如何实现的?是被动接受还是主动改造?重新梳理欧亚草原地区重要的青铜时代文化现象,可以观察到早期冶金术的区域互动存在断续性。塞伊玛图尔宾诺文化现象,以典型的倒钩型铜矛为代表,分布广泛,从黑海西岸地区一直到中国南阳都有发现。俄罗斯冶金史专家切尔内赫先生曾据此指出,这是一个驰骋在欧亚草原上的马上民族广泛向外传播冶金术的结果。

一般认为,塞伊玛图尔宾诺文化现象源自阿勒泰地区,从东往西传播。与之对应的还有一个从西往东来的文化——安德罗诺沃文化。安德罗诺沃文化的典型器物是直跫凿子,它集中分布在新疆地区。以往探究欧亚草原对内亚地区的影响,常会把这两个文化现象合并讨论。需要注意的是,这两个文化本身代表着不同的人群,年代也有一定差异。实际上,中国境内倒勾铜矛的分布区域更靠东,直跫凿子只集中在新疆地区。地理分布的差异表明对应的两个人群走了不同的路线,如果安德罗诺沃文化的人群经过了新疆,塞伊玛图尔宾诺文化的人群很可能没有经过新疆,也就是说欧亚草原地区不同时期的人群经由不同路线到达内亚地区。

图12 中国境内欧亚草原青铜文化铜器分布

图12 中国境内欧亚草原青铜文化铜器分布

只有在甘青地区——尤其是河西走廊地区——出土的早期铜器中发现了多种欧亚草原文化因素共存的现象,这无法用一次性的技术传播来解释。这实际上是一个断续传播的现象,其中到底哪一个文化发挥了重要作用?哪一些技术落地生根?值得我们深入思考。目前来看,西北地区早期用铜遗存中发现的铜镜、铜刀、镶嵌绿松石的铜牌饰,应该是经过本土化技术革新的产物。一些出土铜镜的遗址年代可能很晚,如出土七角星纹铜镜的青海尕马台遗址,可能连齐家文化晚期都不到。河西走廊地区的这种本土化技术革新最早何时出现,它和西城驿文化区的早期冶金活动是否是同一次事件,也需要考虑。

同样从这三个视角反思中原地区的早期冶金。二里头文化出土过和齐家文化类似的铜牌饰、铜刀。至少在二里头文化时期,中原地区的早期冶金已经和西北地区存在密切关联。那么沟通中原和西北地区的通道、环节究竟如何?首先是“路径问题”。目前的研究共涉及两条传播路线,其一是“北线”。杰西卡·罗森研究指出从西北至中原的具体路线应该经过了中国北方地区,如石峁遗址所在地区。

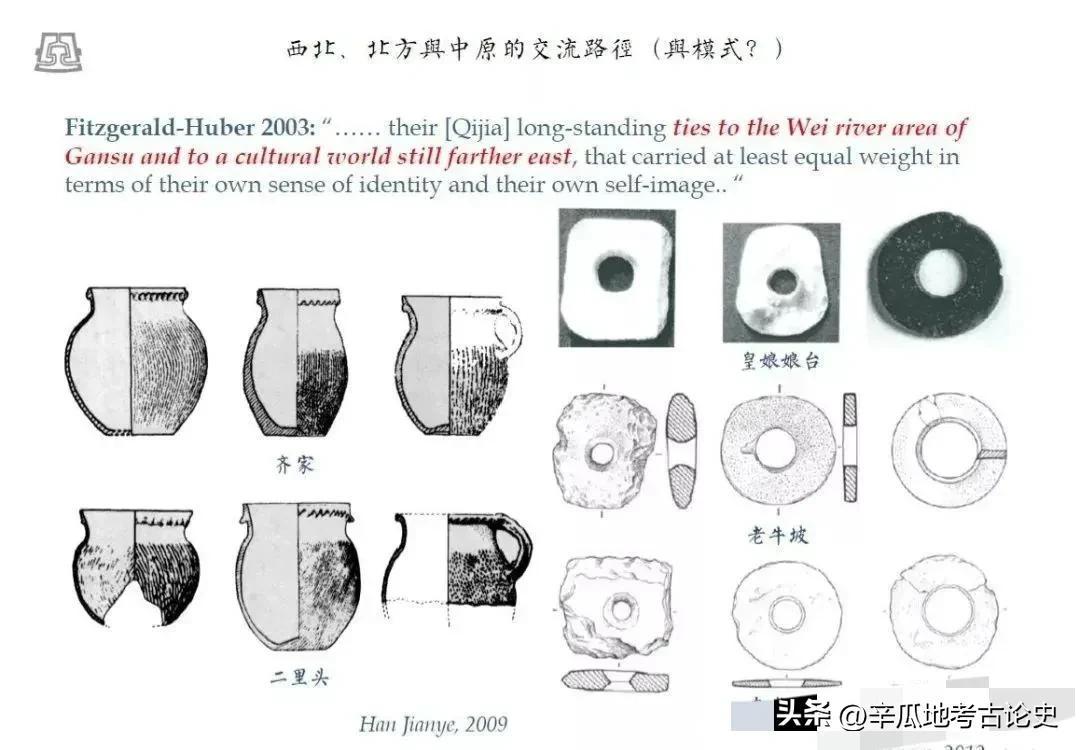

当时可能存在着一个巨大的环境变迁事件,压迫西北地区人群通过北方的石峁到达陶寺,再到中原的二里头。这虽然是很新的见解,但其核心仍旧是人群迁徙主导的传播模式,和切尔内赫先生早年提出的模式没有太大区别。其二是“南线”,这条路线很早被提出,现在再次引起关注。Fitzgerald Huber研究齐家和二里头文化的远距离交流时指出,这是一条很直接的路线,通过渭河流域的关中盆地将西北地区与中原地区相连。

图13 西北、北方与中原的交流路径之南线

图13 西北、北方与中原的交流路径之南线

关中地区老牛坡遗址就有早于商代的遗存被发现,被称之为“老牛坡类型远古文化”遗存。韩建业,张天恩(2009)曾分别讨论夏时期关中地区文化面貌的问题,都关注了老牛坡遗址和齐家文化的联系,认为其是沟通齐家文化和二里头文化的一个非常重要的文化类型。张天恩更是直接提出“东龙山文化”的概念,认为其是在客省庄二期文化的基础上形成的一类新的考古学文化,可分为关中东部的老牛坡类型以及分布于丹江上游地区的东龙山类型。庞小霞也在近期研究中再次强调了关中地区对于沟通齐家文化和二里头文化的作用。

科技分析表明,老牛坡铜器材质包含砷铜,暗示存在早期冶金的技术传统,很可能受到了西北地区的影响。其次是“模式”的问题。张良仁在《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛—图尔宾诺现象》的译者序中反思了书中描绘的图景,在一定意义上否定了该书的看法。张良仁认为塞伊玛图尔宾诺文化铜器广泛分布的现象,是技术传播而不是人群迁徙的结果,其具体途径可能是欧亚大陆北部村落之间的相互交往。统一的塞伊玛图尔宾诺文化现象可能并不存在,类型学上相似的器物年代可能相差很大。

陈老师指出,这启示我们尚需反思西城驿齐家冶金共同体的存在与否。然后是“本土化”的问题。中原地区的冶金术到了二里头文化时期发生了翻天覆地的变化。二里头文化早期还有很多小件器物,如铜刀,和西北地区有很强的相似性。二里头文化晚期出现的青铜容器生产现象才是真正的本土化革新产物。张昌平在2018年的FLAME会议上公布了中国块范法铸造技术特质研究的成果,指出在二里头文化三期之时,容器的范铸技术经历了两分范到三分范的转变。这项研究的重要意义在于确认中原地区复杂的陶范铸造技术出现在二里头文化时期,没有必要再将中国青铜器范铸技术追溯到陶寺铜铃。

图14 早期冶金术本土化/区域创新

图14 早期冶金术本土化/区域创新

中原地区早期铜器的生产和使用绝不仅是简单的技术问题,必定与早期国家和文明的特征相关联。李延祥概括了中原地区冶铸分离、集中生产的一个普遍技术图景。采矿在山,冶炼在水,铸造在城,这是一种把原料汇集到一个地区再生产和分配的模式。刘莉和陈星灿梳理了早期国家贡赋模式下,按等级分配高级物品的经济、政治图景。这样的经济、政治图景可能和我们所观察到的以生产青铜礼器为特征的技术图景有关,并逐步奠定了华夏传统的冶金术。

6 结语与反思

以上分享的很多方面尚值得深入推敲和反思,最后的结语还要回到这三个关键词上。我们应认识到所谓的“早期冶金”是一个很复杂的问题,是一个长时间段的历时性问题,不同时期的人群交流以及区域互动有不同的表现和作用。欧亚草原对于内亚绿洲的影响不必再有争议,更需要关注其具体路径和模式。河西地区作为重要的早期冶金生产中心,它的铜器输出情况还需要更多研究论证。另外,我们还需要关注本土化过程的机制和动力。本土化的过程不是一个点或一个地区的单独作用,而是很多地区的共同作用——包括新疆东部地区、河西走廊各地区以及中原地区,这中间的每个阶段都面临着本土化过程。不同地区对于冶金术的接受、发展和传播的内在驱动力还需要明晰。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001