李毓芳:我所熟识的石兴邦先生——忆与石先生一起发掘的日子

1972年我调到咸阳市博物馆工作,馆长立即通知我到杨家湾大汉墓去发掘。想到立刻就能干考古工作了,我非常高兴。馆长简单地向我介绍了一下那里的情况。我了解到,这座大汉墓1966年就开始发掘了,陕西省博物馆和咸阳市博物馆双方的考古人员组成了“杨家湾大汉墓发掘考古队”,队长为石兴邦先生。当时,我还不敢相信,怕听错了,就追问馆长:“是五十年代发掘半坡遗址的那位大名鼎鼎的考古学家石兴邦先生吗?”馆长说没错,正是那位石先生。

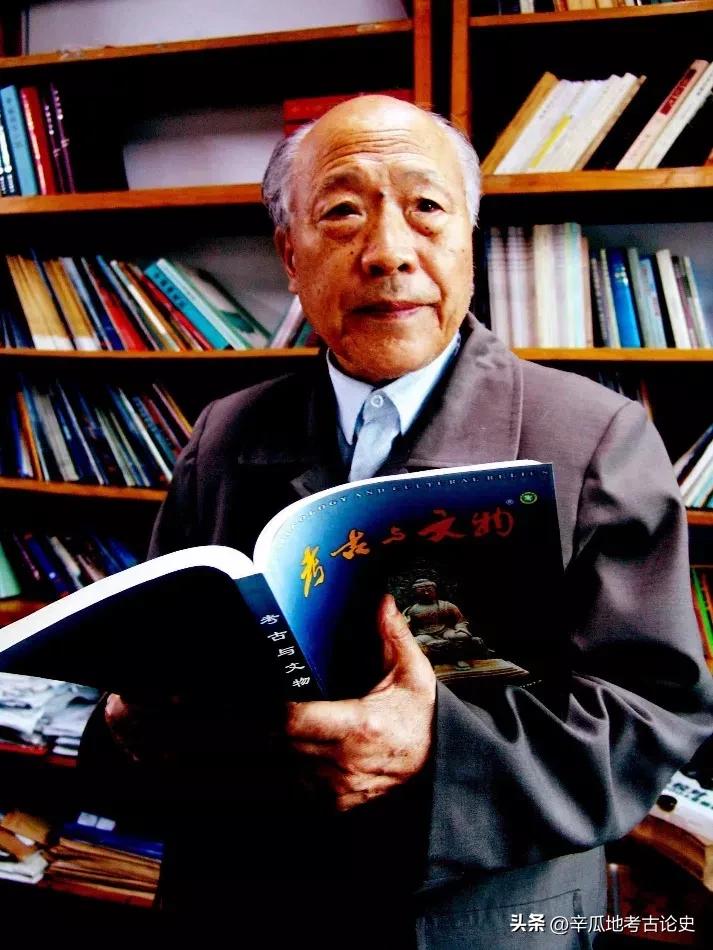

初识石兴邦先生

我怀着愉快而又忐忑不安的心情向杨家湾大汉墓考古队驻地出发,奔赴我所热爱的考古工作岗位。那天虽然很热,但在长陵火车站下车后,我脚底就像生风一样,一路小跑,穿过玉米地间的农村小路,向咸阳塬下的窑洞奔去。快到了,我不安的心情也随之加剧了起来,那是因为我就要见到石兴邦先生了。他是位名人,有无架子?是不是很严厉?他对我这个考古战线上的新兵是否欢迎......当我走进队部兼宿舍的简陋窑洞时,一切疑虑都打消了。

我眼前的石先生中等身材,看上去很慈祥,有50岁左右,穿着一身已褪了颜色的灰色中山装,脚蹬一双矮腰军绿色胶鞋。他面带微笑,要我赶快坐下,并且给我倒了一杯白开水,使我感到他是一个很和蔼可亲的人。

石先生向我简单地介绍了墓葬发掘现状及考古队的组成情况后,并没有要我休息一下,就立刻带我去考古工地发掘现场了(我想这石先生也够严的了,因为我已步行了八里多平路,还走了一段坡路,又热又渴,多想歇一会儿,下午再去参加工地发掘呀!看来,我现在要坚持连续作战的作风了)。

考古工地在二道塬上,而我们住在塬下,故到工地去就要爬4里多的慢坡才能到达。工地到了,展现在我面前的是深24米、宽40米、长100米的曲尺形墓道。当时墓道正在发掘中,墓室还未开挖。墓道外侧勘探出了两个大的陪葬坑。石先生对我说:“你就先负责发掘这两个陪葬坑吧。”这是我考古生涯的开始,在这里一干就是六年多,和石先生长年在工地同吃一锅饭,一起经受风吹、日晒、雨淋、挨冷、受冻,同甘共苦六年多。石先生是我考古工作的引路人,也是我最敬重的老师。

学风严谨,以身作则

我们每天在工地现场工作8小时,一点也不能打折扣。早饭后出发,8点前必须到工地。12点下班,午饭后也不能休息(路远),6点下班。就这样每天上班往返4次,需要走近20里的路,8小时内还要进行发掘清理,绘图等等。一天下来已经是很累了,晚上还要整理发掘记录、整图……这一切石先生都是和我们一起干的,一点儿不搞特殊化。当时我们是全年发掘,除了回单位取工资、办事以外,均在工地现场工作。石先生说:“只要人在考古队,就必须在发掘现场,决不能遥控,要做名副其实的考古工作者。”石先生说的话及他的实际行动在我一生的考古工作中都在起作用,直到现在。

在发掘中,石先生和我们一起分担了工作任务,要写发掘记录和绘制遗迹及出土遗物位置图等等。给我印象最深的是,他绘制墓道壁龛内陶仓、陶罐、陶瓮等出土现状平、剖面图时的情景。当时他头戴一顶旧草帽,坐在小马扎上,右耳朵上面夹着一杆修好的备用铅笔,左耳朵上面夹着一块橡皮,把绘图板放在腿上,一丝不苟地画起来。一画就是一个上午或一个下午,看了他画的图,我不得不打心眼里佩服。虽然出土器物很多,姿态各异,器身花纹繁缛,但是在他的笔下画得形象、逼真,线条流畅,每件器物都被他画活了。

石先生不但自己图画得很好,而且要求我们也要画得好。哪位队员画完图后,他都要亲自过目、审查,他认为不合格的图,必须重画。有的队员一张图要返工二三次才合格。我先负责发掘的是两座车马陪葬坑,鉴于石先生要求严格,故我一开始就小心翼翼、认真地清理和画图,所以才免遭返工之“厄运”。

因为种种原因,发掘经费老是不能到位,而生产队长又不停地追着石先生屁股后面要钱。一次春节前夕,石先生冒着鹅毛大雪去省文物局要钱返回驻地,我们和一些农民都站在窑洞门前的雪地里翘首迎接他的归来。从他阴沉的面部表情来看,钱又没要回来。石先生十分无奈地安慰等着要工资的农民们说:“馍馍不吃,总会在笼笼里放着。”当然他这样的说法是不能令农民们满意的。农民受苦受累一年了,工资一分钱拿不到,春节怎么过呀。要知道上世纪70年代的农民绝大部分生活都很不富裕。

总之,石先生是承受着种种巨大压力坚守在考古工作的第一线。当时他老人家太不容易了。这充分表现了考古工作者的硬骨头精神,也充分体现了考古工作者克服重重困难,力排干扰,忠于职守的大无畏精神。为了增强同生产队的友好关系,麦收时节,我们都要参加一定的麦收劳动,当然,石先生也不例外。一次,我们正在晒满麦子的场院翻麦子,忽然乌云密布,下起了倾盆大雨,但是我们都没有往回跑,而是坚持与农民一起把麦子码成垛后才回到窑洞换已湿透了的衣服,大家都毫无怨言。

不计前嫌,宽厚待人

“文革”期间遭批斗时,曾有人动手打过石先生。事情过去了多年,石先生对打过他的人毫不计较,且从各方面去关心他们。某位动手打过石先生的同志到工地参加发掘,石先生见他年过三十还未婚,就千方百计地给他牵线搭桥,帮他找到了满意的对象。在他结婚时,还给他买了丰厚的礼物(一条价值15元的蓝色凡尼丁裤料,而我们单位每人才出了六角八分,合起来买礼品)。在婚礼上,石先生还做了热情洋溢的讲话。他说:“某某同志工作认真负责,肯动脑筋,是个好小伙……”

考古发掘中的生活琐事

上世纪70年代,食油并不能随便买,每人每月仅供应4两油,而考古队员都有自己的家庭,故4两“油票”就都放到自己家里用了。那么考古队吃什么油呢?我负责每月到咸阳肉联厂去买一次“汤油”。何谓“汤油”?就是肉联厂收来的米猪(有猪囊虫的猪)等有病的猪,宰杀后,在大铁锅里煮,即高温处理。冷却后,在表面有一层黄褐色的黏糊糊的油。我们灶上就吃这种油(现在要是看见这种油肯定会恶心得吐出来)。后来我们就在墓坑边撒了些油菜种子,收获后榨些菜籽油和汤油一同吃。而这一切石先生都是和我们共患难的。

考古队当时吃菜很困难,要到15里地之外的窑店镇一个国营小店去买。那里上班晚,下班早,菜的种类很少,有时甚至菜的供应就断了。所以有时在发掘中好容易抽点时间跑了去(考古队的交通工具主要是靠两条腿),却什么菜也买不回来。怎么办?有时晚上,生产队敲钟分菜(主要是萝卜和白菜),石先生就指示我也去分些菜。我就会提个篮子和农民一起排队,按顺序分些菜回来(考古队算一户),这主要是生产队干部看石先生的面子吧。

为了解决吃菜的问题,经石先生同意,有时我到工地发掘就带一个小菜篮,像王宝钏一样,抽空在地里挖点农民喂牲口的苜蓿和野菜(当然,现在把这些都当作绿色食品了),回来下到面条锅里,做成热汤面(即连锅面、糊涂面)。这对我们来说已经是非常不错的饭了,大家吃得都很香。

在发掘工地上,很少吃肉,这是因为考古队员都是处于上有老、下有小的状态,经济负担很重,而工资又低,补助费一天只有两角钱,队员们在经济上也不允许多吃肉(饭费由个人承担)。此外,当时买肉也非常困难,同买菜一样,要到15里地之外的窑店镇国营肉店去买。因为供应紧张,早晨5点多钟就要去买,去晚了就买不到了。一次,我好不容易买了点肉回来,做什么吃好呢?我想起在北京大学读书时,在食堂里吃过“肉笼”(即卷肉的花卷),很好吃。我就没有跟大家商量,采取了保密的手法,想给大家一个惊喜。我就告诉炊事员中午饭吃肉笼。我们从工地下班回来,饭还没熟。石先生问我吃什么?我说:“保密。”石先生立刻很严厉地说:“吃一次肉不容易,为什么不征求大家的意见?”我吓得不敢吱声了。饭熟了,每人分一个“肉笼”,我躲在灶房吃。一会儿,石先生端着饭过来,笑嘻嘻地说:“好吃,好吃!”我这才一块石头落了地。后来,我们灶上没有买到肉时,就吃“菜笼”。

现在,石先生虽然已是八十岁高龄,但是一点儿都不显老,思维敏捷,走起路来健步如飞;我今年也60有余,身体各方面的指数都正常;其他的队员也都身体健康……这一切可能都与当时我们发掘工地很少吃肉,吃萝卜、白菜、野菜和咸菜(每天早饭和晚饭的菜均为咸菜)多有很大关系吧。

终生难忘的教诲和关怀

一开始我在工地就接受了清理两座车马坑的任务,因为是彩绘的泥车(木骨外涂泥再绘彩)、泥俑、泥马,所以很难清理。我就用竹签子一点儿一点儿地剔剥,石先生还是恐怕弄坏车、马、或剥掉彩绘,就站在旁边不停地说:“慢慢!慢慢!”还要我不时地用嘴吹浮土,以至于我的腮帮子都吹肿了,吃饭时嘴疼得厉害。清理过程中我找来一条破麻袋铺在地上,一会儿趴着、一会儿侧卧、一会儿蹲着……不断地变换各种姿势,认真仔细地完成了13辆车马的剔剥情理任务,所绘的平、剖面图也通过了石先生的严格审查,我才彻底的松了一口气,接着又接受了发掘清理墓室的重任。

石先生的严格要求,在我的考古生涯中起了很大作用。即不管发掘出什么遗迹现象,都要仔细地清理,脚踏实地、认真负责地完成每一项发掘任务。

在几年考古发掘的过程中,石先生总是对我进行正面教育,以表扬为主。杨家湾大汉墓的发掘正值“文革”时期,我们力排干扰使发掘从未间断。因为该墓墓道为楼阁式建筑,结构独特,所以除了西藏、海南和台湾外的全国各地的考古工作者几乎都来工地参观了。此外还接待了来参观学习的北大考古专业学生和秦浩先生带领的南京大学考古实习的学生。石先生总是在介绍墓葬发掘情况前,向来访者不厌其烦地介绍我的情况,并且夸赞我能吃苦不怕累,工作认真负责……这一切都激励着我更加努力地做好考古发掘工作。在经常来考察参观的人中,不乏陕西省政府、省文物局和咸阳市政府、市文物局和当地人民公社的领导干部。因为石先生对我的表扬给他们留下了深刻印象,故在我从咸阳市博物馆调往社科院考古所的过程中没费太大周折。公社原党委岳书记后来升任咸阳市组织部长,我去找他谈工作调动时,他满口答应,还说:“你到了那里会更加充分发挥你的特长,我相信你一定会在考古事业中取得更好的成绩。”市文化局王局长一开始想挽留我,后来见我态度坚决就同意了并马上在调令上盖了章。所以石先生对我的表扬不但鼓舞着我努力工作,而且客观上在我的工作调动中起了重要作用。

我最难忘的一件事情发生在1976年。当年唐山大地震波及了天津,我的公婆和两个弟弟及我的女儿从天津来到咸阳躲地震。石先生在百忙之中坐火车倒汽车从发掘工地到咸阳市博物馆(我和丈夫刘庆柱当时的家)来看望“灾民”,使我们全家特别是两位体弱多病的老人非常感动。石先生还带来一瓶工地种的菜籽榨的油,这在当时来说可是非常宝贵的东西了。两位老人认为石先生没有权威的架子,平易近人,办事周到细致,又会关心人。他们要我和刘庆柱都要向石先生好好学习怎样做人……

1976年10月,我的老公公病危住院,经抢救后出院在家养病,老婆婆半身不遂已八年。刘庆柱要上班还要照顾两个病人(两个弟弟早已回天津了),他已无暇再照顾患“百日咳”的女儿,而当时我是发掘墓室的主力队员,根本离不开。经石先生同意,我把女儿带到了考古队。因为人生地不熟,女儿只能跟我形影不离。我就只好每天把她带到工地去发掘了。石先生要我早晨可以晚些去,可是我必须早于工人到发掘现场,墓室距地表24米深,我怕出事呀!我每天早晨5点多就得把熟睡中的5岁女儿从床上拽起来,在早饭后她就跟着我出发到发掘现场去了,她实在走不动了,我就背着她走一段,就这样保证在8点以前到达正在发掘中的墓室了。中午吃完饭后不能休息,女儿又跟着我出发了。墓室口距底部12米,当时下挖了6米左右,故要进到墓室里去,上下都要靠墓室壁上的脚窝和一根大粗绳子。我和女儿上下进出都要靠工人帮忙,有时女儿会吓得哭起来。就这样女儿跟我在一起发掘了20多天,我老公公的病稍有好转,我就把她送回到爷爷奶奶身边了。对此,石先生还表扬我有坚强的毅力,没有因为家里的困难而影响正常的发掘工作。殊不知我看着女儿小小年纪每天跟我跑到工地去发掘,我多心疼呀!对此,我偷偷地抹过不少次眼泪,难受的滋味只有我自己才知道呀。

1977年1月,全国沉痛哀悼周总理,我们把收音机放到墓室中央放着哀乐,我在墓室东壁南部用手铲正在找墓室的生土壁(把夯土取掉),忽然听到上面有人高喊:“老李!架子车从卷扬机上脱钩了。”我抬头一看,装着半吨多土的架子车从斜坡上飞速地冲下来了。我赶紧跑到了墓室西北角,好险呀!在我清理墓室壁的地方被架子车双辕戳进了两个一尺多长的洞,我要是没有及时躲开的话就命丧黄泉了,过了好一会儿我才缓过劲来。收工后见到了石先生,他非但没有安慰我几句,反而还严厉地批评我说:“上工前为什么不检查好卷扬机?为什么不叮嘱工人要把钩挂结实了,一定要在发掘中消除一切安全隐患,做到安全第一!”在后来几十年的考古工作中,我都牢记石先生的教导,在我负责发掘的工地上没有发生过任何安全事故。

1977年的春节快到了。大年三十这天,石先生又派他的二儿子石超美拿着水晶饼等陕西的土特产,从西安到咸阳给我们拜早年。我和刘庆柱特别感激石先生对我们全家无微不至的关怀。石先生为我们所做的一切,我们一辈子也忘不了。事情虽然已过去了三十多年,但是我与石先生在一起考古发掘六年多风风雨雨的日子里所经历的一切,回想起来都是历历在目。我在考古工作中能够取得一些成绩,这与石先生当年对我的严格要求是分不开的。

石先生对我工作上的教诲、生活上的关心,使我终生难忘。石先生,您是我的恩师,我永远是您的学生。

本文2005年3月9日于阿房宫考古队完稿

- 0000

- 0000

- 0004

- 0003

- 0001