张笑宇:弩机如何统一中国?

谈起秦国变法,今人一般首先会想到商鞅。但有学者经仔细考证发现,商鞅变法中的不少关键制度,很多都可以追溯到墨家思想,而且,依照历史学家的研究,墨家的“一伍连坐”制度,很可能就是商鞅变法中“什伍连坐”制度的先声。

01 墨家开创“军民合一”体制

例如,据《韩非子》记载,商鞅“什伍连坐”的主要内容就是“教秦孝公以连什伍,设告坐之过”。《史记》也记载说,“(商鞅)令民为什伍,而相牧司连坐”,其内容就是用“什伍”之制来统计、控制和管理治下的人民,以便于税赋的征收和人力的动员。

在商鞅这里,“五人一伍”,既是和平时期户籍统计和管理的基本单位,也是战时进行军事动员和组织的基本单位。既然国家的大手能够深入到“伍”这一级基层,其资源汲取与意志贯彻能力自然很高。

因此,“什伍连坐”对商鞅的其他重要变法措施,比如“奖励军功”“奖励耕织”以及“重农抑商”,有着极为重要的支持意义。正是用“什伍连坐”代替旧的管理体制后,秦国才真正成为一个高度中央集权的国家。

而在《墨子》原文里,早就已经明确记载了“一伍连坐”的制度,散见于《备城门》《号令》诸篇中。墨子实施这种管理制度,即是以五人为一个单位,对平民进行统计和管理,在战时进行动员和组织。

当然,墨子还没有像商鞅那样赋予这个制度那么多的政治和经济意义,他设计这个制度的初衷是为了杜绝敌方奸细的混入。考虑到墨子的这套制度体系有着浓烈的“战时紧急法”色彩,而商鞅改革的重要宗旨之一就是将秦国变成一个采取军国主义原则来管理的国家,我们完全可以合理地推测,商鞅实际上是把墨家的战时管理制度推广到和平时期的统治上,并且在更大的层面上把秦国改造成一个“军民合一”的国家。

02 弩机猜想

显然,墨子能够总结和发展出这样一套科层化的动员术,与以“弩机”这一具体技术发明为契机,使得战争走向“全民化”的历史进程有关。

春秋时代,封建制尚未完全瓦解,列国战争的统帅与军队构成仍以贵族内部成员和“国人”(受诸侯国直接管辖之部属人民)为主,而贵族内部成员的彼此了解和信任是建立在一个小圈子内“熟人社会”的基础上的。而一旦弩机为墨家创造能够将大量平民百姓迅速动员为战士的条件,那么,对这支“陌生人”和“非职业”的军队的管理,就再也不能依赖于“熟人机制”,而只能依赖于科层化的制度了。这跟企业做大到一定阶段,必然要引进科学管理体系的道理是一致的。

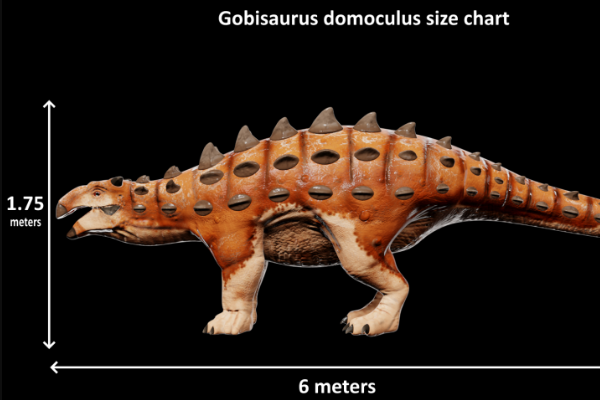

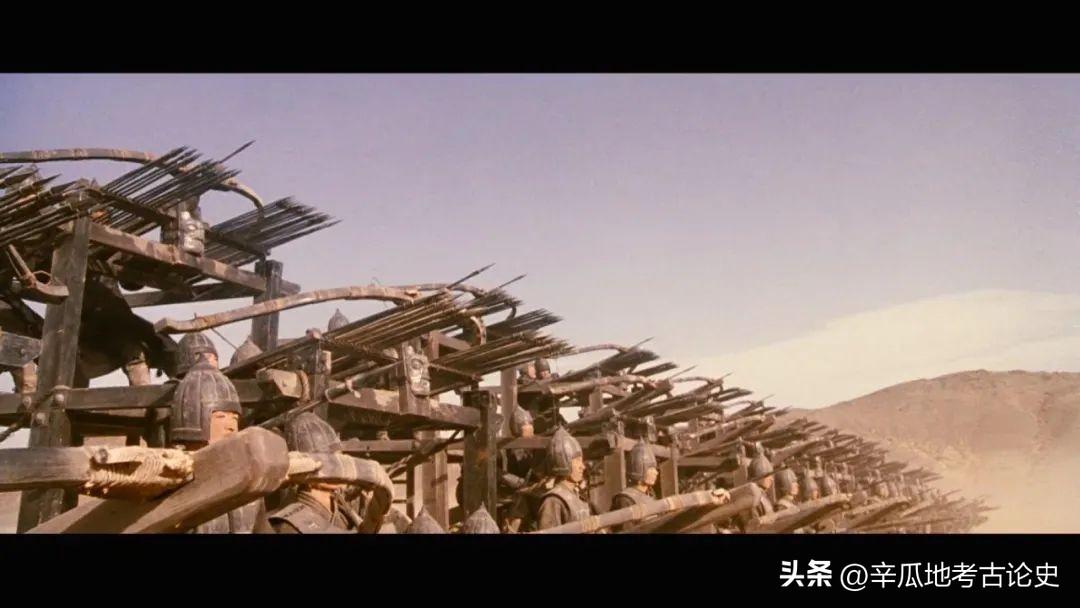

电影《英雄》中的弩机

电影《英雄》中的弩机

考诸世界史,我们会发现,西方近代国家的产生也是如此。只不过,古代中国建立科层制依赖的关键军事技术是弩,而近代西方国家建立现代官僚体系的契机则是火枪。

其实,火枪在中世纪早期出现之时,从武器性能上讲,并没有优于长弓太多。但是火枪有一个同弩相类的优点,训练难度小,成本低。正因如此,各国政府才有可能把大规模的平民动员起来,集结成庞大的、有战斗力的现代军队。中古欧洲之所以以封建制为主,其背后的一个实质支撑或许就是,由极少数贵族借精炼的甲兵与娴熟的骑术组织起来的骑兵部队,相对于装备简陋的步兵部队,有着极大的战术优势;从而,每个国家的王室所依赖的武装力量,是组成这些精英战力的贵族人员,而平民的力量则几乎可以忽略不计。

也因此,中世纪的战争规模相对有限。但是到了近代,由于火枪技术的应用,各国均能把大量平民动员起来,参与战争的人数大大增加,战争的伤亡和影响也大大扩展。查尔斯·蒂利就指出,从15世纪到16世纪,对一个国家的胜败而言,是否具有动员和部署大规模军队的能力变得越来越重要,而这也是税收体系越来越现代化的最强大动力。

西方政治的这一发展脉络,已为西方军事史家的一系列研究反复讨论。但中国历史中有关军事组织术与政治变革之间关系的讨论还并不充分,从某一具体军事技术角度对“大一统”何以形成的研究更是少之又少。而本文所讲的故事,尤其是其中关于“弩机”的发明、墨家动员术与这段大规模变法史之间的内在关系,我将之称为“弩机猜想”。当然,目前它还只能说是一种猜想,因为这段历史已经离我们太过遥远,当时的史家又对军事技术的具体细节不甚了了,以致我们今天已经难以完全证实或证伪。

简单说来,“弩机猜想”的内容是:当“弩机”这种军事技术在一国内大范围普及时,它会给这个国家的统治者提供一种战略优势,那便是用技术的力量将原先无法有效动员的平民百姓充分动员起来,变成(在特定作战环境中)可以驱策的部队,以适应战国时代的大规模冲突。而统治者可以这样做,又是以能够彻底变革封建时代的治理结构,摆脱“小圈子”和“血缘家族”的桎梏,建立一种“科层化”的现代管理体系为前提条件的。

在战国前期,韩国对弓弩的利用甲于天下,而当时正是韩国任用申不害厉行变法的时期;其后不久,便是魏国李悝与吴起变法时期;接下来,是“墨者入秦”,随后则迎来变法的高峰——商鞅变法。由于缺乏更具体的史料考证,在这里我只能大胆猜测,这些制度上的重要变革,很可能也是“弩机”这一技术扩散引发的结果。

弩(机)、军事动员与变法的关系,在“墨者入秦”和商鞅变法这里,达到最高峰。由于在特定作战环境(守城战)方面的优势,墨家符合秦国统治者具体的战略需求,从而获得影响秦国政治变革的契机,而商鞅则将因军事技术演化而产生的军制改革需求,进一步扩展为政治改革需求,为推行中央集权制度与大一统创造了基础条件。

这样,自秦献公起的一系列变法改革,到秦孝公时代达到高潮,一直持续到秦始皇统一六国,其最主要的内容就是打破过去的分封制与井田制,建立更方便中央集权和统一管理的户籍制与郡县制。

过去,我们多把这个过程理解为统治阶级为富国强兵而主动进行的努力,但这样的努力若没有以“弩机”的发明为基础,是否也只能是空中楼阁?或者反过来说,是否因为“弩机”的发明使得平民亦成为各国政府所必须动员的重要战略力量,才会有扩散至战国各国的波澜壮阔的变法运动?

03 变法绝非一种个人主观的努力

如果我的“弩机猜想”是成立的,那么,它会给我们提供一种与之前的各种解释框架完全不一样,且更符合中国大一统历史内在逻辑的观察视角。过去,绝大多数中国史家把“变法”当成一种个人主观的努力,无论是春秋时代的子产,还是战国时代的李悝、吴起或商鞅,皆是有变法理想的人因其个人努力或机缘巧合成为实际掌权者,或者获得帝王的绝对信任,从而“治国平天下”,“为万世开太平”。然而,纵览中国早期历史上最为成功、影响也最深远的这一系列变法,我们却发现,技术是在其中扮演了不为人知,却极为基础和重要的角色。

不过,这里还有一个重要问题需要予以说明。韦伯的“科层制”理论所依赖的根基,是权威的合法性。换句话说,人民接受科层制官僚的管理,归根结底是因为他们同意这种管理。这也是西方政治进化史上与科层制同样重要的一条脉络,那就是代议制度的成熟。

这固然与西方古典时代的共和国理论,以及中世纪广泛存在的商业社会之间有密切关系,但它本身也的确符合人性之必然,是政治学千年不易的常理。而秦国后来所确立的严刑峻法,固然在“科层制”的方面与之有类似之处,但在“民心所向”方面,则有严重缺憾。它纯粹以军国主义的集权压服了受管理与统治的人民,而忽略了人性对自由的渴求与对严刑峻法的反抗。

孝公薨而商鞅车裂,始皇崩而秦朝灭亡,似乎都与秦制的这一“瘸腿”有关。

秦国虽然一统天下,却二世而亡。传统史学一般将之归咎为秦政的暴虐不能长久,也就是《论语·为政》开篇所说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”但理性地看,秦政其实是战国时代军事动员体制的巅峰,其存在自有合理之处。在诸侯相互吞并、连年征战的大背景下,不实行这种严苛的军国主义制度,别人实行了,便会将你吞并。某种意义上,这是当时各诸侯国共有的“囚徒困境”。

但秦“二世而亡”恐怕也未必是主流史学所谓的“仁义不施而攻守之势异也”。如果我们不把这里的“仁义”看作儒家经典中所谓的“仁义”,而是看作秦制对其核心支持力量的满足,也就是满足那些渴望在战争中通过获得军功而晋升贵族的平民,那么,秦统一之后“不施仁义”,或许还是因为无法再度发动大规模的战争,因而也就没有足够大的“军功蛋糕”来分给所有人了。

这或许是造成汉代“罢黜百家,独尊儒术”的深层原因。在秦朝的军国主义制度下,天子用以缧绁万民的施政哲学,没有理想、没有目标,只有严苛的法令与繁琐的制度。人民过去生活于秦制的集权之下,尚能希冀在对外征伐中获得利益;但统一之后,人民既得不到实利的好处,又得不到精神的慰藉,自然不会继续认可秦政。

因此,汉代必须作出转变,将所依赖的阶级力量重新调整为皇族贵胄,这也是造成汉初分封反复的重要原因。随着对七国之乱的平定,汉朝天子逐渐总结出属于自己的“帝王之学”,那就是“以王霸道杂之”,不能“纯用德政”,也就是后世所说的“外儒内法”。

中国传统政治最高层级的玩家,信奉的是老子的“天地不仁,以万物为刍狗”,将平民看作和平时期的草芥与战时的军备资源。帝王们经常为了获取豪族的支持而对其侵害百姓的行径不闻不问,未必不是为了有朝一日以苍生大义为借口,翦除这些尾大不掉的政治力量。

正因如此,中国传统社会中,阶级之间的权力争斗几乎是毫无约束的,人与人之间的生存博弈高度残酷。不同集团之间的死斗攻讦,本身是帝王维系其权力存在的权术,同时也给了所有人服从帝王权力的一个根本理由:怕乱。这也造成中国古代社会生存之艰辛,博弈之困难,征伐之惨烈,智谋之精妙,文明之发达与动荡,世所罕见。

而纵观历史,唯一能从最底层改变其逻辑的,或许只有技术进步的力量了。

(本文节选自张笑宇所著《技术与文明:我们的时代和未来》,广西师范大学出版社)

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001