讲座:霍巍:三星堆考古新发现与古蜀文明探索

霍巍老师介绍了三星堆考古发现的重要价值与意义。正如李学勤先生所言,三星堆考古发现的重大价值还没有得到充分的估计,这一发现在世界学术史上的地位,可以与特洛伊或者尼尼微相比,其价值与作用应当站在世界史的高度上来认识。

霍巍老师随后介绍了三星堆遗址与考古工作概况。遗址位于广汉市西北的鸭子河与马牧河之间,今地表仍可见平面呈方形的古城遗迹,边长约2000米。三星堆古城经历了四阶段的发展,今天所见的城址形成于最后阶段,发现的祭祀坑的年代主要集中在距今3200到3000年,相当于中原的殷墟晚期。三星堆考古工作可分为三个阶段,第一阶段为1929-1934年,第二阶段为1986年前后,第三阶段为2019年至今。在历次考古工作中,逐步摸清了三星堆遗址的基本情况,并有诸多重大发现。

三星堆遗址平面图

三星堆遗址平面图

霍巍老师将第一阶段的收获概括为“三星初现”。三星堆的发现始于1929年,当时燕姓农民于城址中部月亮湾台地挖坑取土,偶然发现一批玉器。此消息不胫而走。1932年,华西协和大学博物馆(今四川大学博物馆前身)馆长葛维汉前往三星堆,主持了第一次田野考古工作,在月亮湾开挖数条探沟,发掘出土玉、石、陶器600余件。其中成组的大型石壁由大到小依次摆放,石壁旁还发现玉器与陶器。

其玉器制作水平高超,接近同时期中原地区同类型器。以玉琮为代表的器物器表光洁,成型规则,在一件有领璧上还有加工遗留下的同心圆痕迹,说明当时已经熟练使用砣轮作为加工平台。此后,葛维汉与助手林名均将材料寄送给当时旅居日本的郭沫若先生。郭先生指出月亮湾的发现十分重要,具有开拓性的意义,并首先提出遗物时代为商周时期。可惜在当时动荡的时局下,这份重要的意见并未引起重视,三星堆的考古工作一度停顿。

1932年三星堆发掘所获有领璧

1932年三星堆发掘所获有领璧

1986年3月,为配合1984级学生实习,四川省文物考古研究所和四川大学在三星堆开展了有史以来规模最大的一次考古发掘工作。时任川大考古教研室主任的林向先生与四川省文物考古研究所的陈德安、陈显丹先生,以及作为助教的霍巍、李永宪先生等人带领四川大学考古专业本科生在三星堆考古实习,在三星堆遗址内分三个区域布方发掘。当时发掘区域外有大量砖瓦厂,农民为烧砖所掘取土坑不断向挖掘区域靠近,当发掘工作进入尾声时,最终于1986年8月,在二区周边台地上相继发现一号、二号祭祀坑,两坑相距数十米,考古工作者紧急进行了清理。

一号坑发现420件器物。二号坑较一号坑规模更大,出土器物1300件,种类更为丰富。两祭祀坑都有明显的“分层”“毁器”“焚烧”现象。一号坑器物分四层,二号坑分三层放置,可以观察到坑内器物最上层为象牙,其下为青铜器与玉器,埋藏较为规律,其中象牙与玉器较为完整。耐人寻味的是,毁器现象多发生在青铜器上,连大型立人像等重器也被砸碎成几段放置于坑内。

1986年三星堆考古发掘现场

1986年三星堆考古发掘现场

三星堆一、二号坑最重要的出土文物当为青铜群像。群像中一类为拟人像,另一类为神像。霍老师指出,三星堆人已经将黄金作为贵金属使用,黄金与青铜结合有特殊的涵义;部分拟人青铜像以金箔装饰面部,这种现象当时在中国是首次发现,但见于欧亚大陆其他文明,这种文化趋同演化的现象值得我们关注。青铜人像的发型有髻发、辫发等多种,最多见的为独辫、平头式样。

霍巍老师认为不同的发式可能直观反映了三星堆人由多种人群构成。青铜人像中以高2.6米的青铜大立人像最为高大,其双手在胸前成双环状,身上的衣物可分为三层,外层装饰有繁密的纹饰,以兽面纹为主。如此高大的青铜人像在欧亚青铜文明体系中十分罕见,其人物性质、身份以及手中是否持物等问题有很多讨论。一种观点认为这尊人像表现的是群巫之首,另有学者提出所刻画的是集神权、君权、族权于一体的首领。霍巍老师提出,大立人像表面繁复的纹饰可能显示其身着类似丝绸的织物,在本轮考古发掘中通过科学分析发现的丝绸痕迹已印证了这一想法。

三星堆祭祀坑出土的青铜人头像

三星堆祭祀坑出土的青铜人头像

三星堆一、二号坑还出土了诸如青铜面具、神树、神坛、黄金杖等重要文物。青铜面具相较于立体的头像,仅在一面上表达内容。其头部与太阳穴位置带有穿孔,表明头像原本可能安放在某个身躯之上。有的面具虽然有人的面容,但眼球部分却为凸出的柱状体,甚至还有分层,鼻梁为向上升起的带飞翼的爬龙形,有巨大的耳朵。对于此类面具的象征意义,有专家结合文献推测与传说中的“烛龙”相关。青铜神树经过修复,最高大的三号树通高3.96米,分为三层,底座及树枝有带翼爬龙、飞鸟、立鸟等形象。

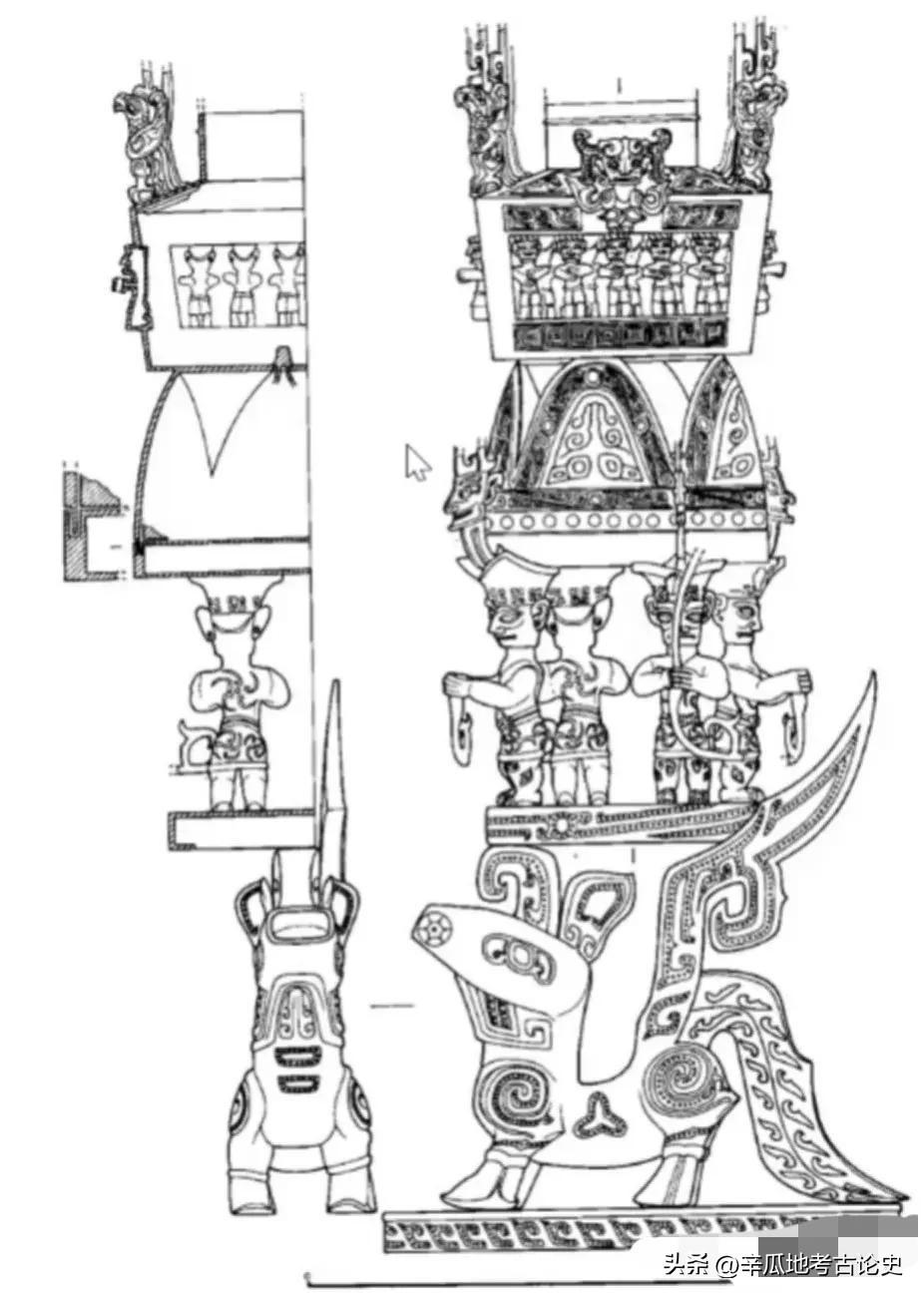

二号坑出土的神坛提供给我们大量重要信息。神坛由三层平台构成,一层平台上为带翼的兽,二层平台有持物的四祭司的形象,第三层平台有四面,每面有五个参与祭祀的人物。神坛实际上曲折地反映了三星堆祭祀场景的某个重要片段,令三星堆人记忆犹新。黄金杖的性质至今仍不明确,但可以肯定三星堆人对黄金的价值已有充分认识。黄金杖上的鸟、鱼、箭纹饰构成一组关系环,杖边缘有一组带耳环的头像,头顶均为见于三星堆其他文物的五股直立发型。霍巍老师认为,这种纹饰传递了两大族群间的关系,可能是胜利与失败的象征,绝非单纯的装饰。

三星堆祭祀坑出土的青铜面具

三星堆祭祀坑出土的青铜面具

1986年三星堆二号坑出土的神坛(线图)

1986年三星堆二号坑出土的神坛(线图)

2019年以来,三星堆遗址开始了新一轮的大规模发掘。在这次发掘中创造性地使用了发掘方舱,保证了发掘区域环境恒温、恒湿,又便于转运文物。方舱还配备有记录系统,可二十四小时完整全面地记录发掘工作。在发掘区外围,还设置有文物修复区,可以现场对出土文物进行紧急处理。

此次新发掘的祭祀坑也有类似的分层与毁器现象,坑内文物与1986年发现的器物有诸多相似之处,其中出土的跪坐顶尊人像较1986年所见同类器高大,还发现了一造型特异的神坛,下有人物承载四柱体,柱体上有类似神树上的龙形攀附。

三星堆祭祀坑发掘方舱外景

三星堆祭祀坑发掘方舱外景

给我们带来惊喜的还有在8号坑出土的青铜神坛,其上有十三人,或跪坐抬杠,或坐于台上四周,或坐于中心位置。其中抬杠上放置神兽,神兽上又有类似驭手的人物;坐于最重要的中心位置的人物背负青铜罍,罍内可能装祭祀用品。此神坛与1986年所见神坛在造型上有诸多相似之处,都是对祭祀场景的反映。还有一件器表涂朱的觚形尊,是带面具的人顶尊形象,其头发也分五股,双手按压青铜甑与尊的组合体,下有方座。经过修复,发现这件器物断掉的尾部正是1986年所见人身鸟足青铜器。两件相隔36年发现的器物可以完美地拼合在一起,说明二号坑与八号坑年代大致相近。

三星堆祭祀坑出土的神坛

三星堆祭祀坑出土的神坛

“龟背形网格状器”的出土,让我们思考三星堆文明有无文字这一问题。被戏称为“月光宝盒”的龟背形网格状器内盛放一包裹织物的玉石,石上涂有红彩。网格状器还设有龙形把手,可由人抬着行进。在器物背后还附有一些黄金薄片,凸显出容器与所盛物的重要性。霍老师期待能在这件器物发现文字的线索,即使没有直接发现文字,龟状器自身是否象征官府档案,值得深入探讨。

三星堆祭祀坑出土的龟背形网格状器

三星堆祭祀坑出土的龟背形网格状器

一些较为写实的三星堆青铜人物像形象生动,甫一亮相就引起广泛讨论。如头上有着五股发辫、背负器物的人物,以及三件有纹身、跪坐扭头双手合十、赤脚着短裙的人物。三星堆人针对不同角色人物造型的多样设计,不仅凸显出不同物品功能的差异,亦显示出他们对自身所属人群的分工、族属的不同及身份等级高低有清晰认识。

三星堆祭祀坑出土的跪坐人物

三星堆祭祀坑出土的跪坐人物

三星堆祭祀坑还发现大量龙形器。最常见的是头有角、身有小翼的爬龙,可视为一种“有翼兽”。三星堆出土的有翼兽,显示中国人对类似形象的认识可能产生于相当早的时期。此类形象同时融合了南北方的崇拜因素,头部带有形似山羊角的有翼兽与北方草原地区存在密切的联系。

三星堆祭祀坑出土的有翼兽(爬龙)

三星堆祭祀坑出土的有翼兽(爬龙)

新发现的五号坑与六号坑为研究者增加了更多待解的谜团。六号坑内出土一内置石刀的木箱。五号坑被六号坑打破,情况更为复杂,坑内多金、玉两种器物,玉器、象牙上还有微雕图案;金器重叠在一起,可能是几件重要器物埋藏后腐朽堆积所致,需要考古工作者认真细致地剥离。坑内泥土中还发现丝绸的痕迹,显示金器可能穿缀在衣物上。三星堆人大量使用的丝绸同朱砂、象牙、黄金一样,是他们重要的国家资源。霍巍老师还介绍了三星堆近期考古工作中观察到的新现象。

三星堆的青铜铸造工艺一如中原地区使用块范法,有“浑铸”,又有“分铸”,并非西方流行的锤揲法,或出现时代较晚的失蜡法。青铜冶炼需要铜、锡、铅三种金属,在三星堆遗址发现了见于殷墟、二里冈等遗址的高放射性铅。崔剑锋先生等学者认为三星堆文明可能已经进入同时期中原文化的青铜铸造体系,部分原料、工艺直接由长江中下游传播至长江上游。从青铜铸造工艺的角度去观察三星堆文明,人群迁徙、技术流动、资源分配等问题具有非常重要的意义。

随后,霍巍老师讨论了三星堆考古发现与古蜀文明的关系。他提出任何考古学现象背后都有独特的历史背景,三星堆考古发现也并非无源之水、无根之木,要重视其与中国文献传承体系的联系,以多重证据法推动三星堆考古研究深入。从西汉扬雄撰《蜀王本纪》到东晋常璩撰《华阳国志》,古文献中保留了许多关于“古蜀国”的记载。在文献梳理基础上,或许可以从“古蜀国”历史与传说中找到与三星堆文明发展进程相契合的点位,使文献与考古材料相互连通,在三星堆文明未发现文字的情况下解读它的发展史。

霍巍老师介绍了《蜀王本纪》与《华阳国志》等文献的相关内容,提出成文较晚的文献增补的传说更多,但仍可提炼一些有价值的线索。霍巍老师认为可将“古蜀国”的历史与传说划分为三阶段:第一阶段以蚕丛为代表,第二阶段以杜宇为代表,第三阶段以灭国前的开明氏为代表,中间有鱼凫、柏灌等过渡时期的人物。“古蜀国”的时代下限当在战国时期,最终为秦所灭;从下限上推可看到古蜀君主杜宇决山治水的事迹,他的治水行为与长江中游关系密切,也显示杜宇的来历与治水有关;更古老的古蜀国首领蚕丛使用石棺石椁下葬,还留下“纵目人”的传说。

根据最新的C14测年数据,三星堆祭祀坑年代为距今3200至3000年。霍巍老师提出,将测年数据综合三星堆早期文明发现成果建立一个考古学体系,再将之与古史传说体系比较,整合文献与考古两方面的资料,会得到一些更新的认识。关于三星堆祭祀坑的性质,霍巍老师简要介绍了当前争议的要点。三星堆考古所见器物坑性质有窖藏说、墓葬说等,占主流地位的仍为祭祀坑说。关于祭祀坑的形成,又有外部敌人入侵或内部斗争所致等说法。

祭祀坑中哪些器物被用来祭祀?哪些器物是飨祭的对象?以及祭祀器物与祭祀程序的比对等大量问题都尚待解决。霍巍老师指出,要认识三星堆文明与上古青铜文明总体面貌之间的关系。三星堆文明受中原青铜器文明影响深刻。在三星堆发现有青铜尊与青铜罍,两者都可在祭祀中作为盛酒器使用。三星堆祭祀坑所见青铜尊肩部的牛头、立鸟等纹饰细节,以及肩腹部的扉棱造型,与中原殷墟、郑州还有湖南、湖北、安徽等地出土商周青铜器中的尊类器相似。

关于这类青铜器的传入地点,学者虽有南方湖南、湖北与陕西汉中城固两种不同的观点,但都意识到三星堆出土青铜礼器种类及使用方式与中原礼器体系存在一致之处。正如学者所言,中国特色青铜时代以礼器体现王朝正统与社会资源分配。三星堆出土的玉器亦完全遵从中原文化体系。另一方面,三星堆文明还体现出自己的特质,不见于同时期中原地区的器物群即为代表。

霍巍老师认为,三星堆考古最大的特色是出土了诸如青铜面具、青铜头像、各类人像及神像遗物、青铜神树等一批具有浓厚神秘色彩、造型夸张怪诞的器物群,关于它们的性质或有争议,但总体上可认为与祭祀性质、介于“人神之间”的行为活动相关。张光直先生认为,将世界分为天、地、人、神等层次,是中国古代文明的重要组成部分,中国古代很多宗教仪式、思想和行为就是寻求在这种世界的不同层次间沟通。颛顼“绝地天通”,垄断人、神沟通渠道的行为与三星堆的巫族、巫术仪式及相关器物有内在联系。《山海经》中又有“扶桑”“建木”等神木的记载,尤其是关于上有九枝、下有黄蛇为地之中央的建木的描述。据蒙文通先生等学者研究,建木、若木、扶桑等神木集中在以弱水为中心的区域,位于中国的西南部。神木传说和三星堆遗址所见“神树”等文物的关系值得深思。

最后,霍巍老师提出,不能局限于中国本土去观察三星堆文明,它跟同时期的其他域外文明已经有了沟通交流的历史环境。在三星堆祭祀坑出现时期(距今3200-3000年),世界主要大陆上的多个古文明碰撞交融,开始了洲际文明交流的时代。三星堆文明大量生产青铜,盛产丝绸,广泛使用象牙、黄金、朱砂等贵重物品,已经具备对外交流的能力与条件。三星堆文明中发现某些域外文明因素,或者出现三星堆文明影响域外文明的情况,都不令人意外,可以冷静客观地去观察研究。因此,正如本报告伊始所援引的李学勤先生的提议:要将三星堆文明放到世界史的高度去理解,它对中华文明与世界文明的特殊贡献才能够看得更清楚。

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000