石峁城址外城东门的天文考古学研究

小瓜按:这是一篇看题目挺感兴趣,但仔细一看内容你又看不懂的文章,不信您可以往下具体看看!

东亚地区新石器时代晚期至末期的都邑,古代文献与考古发掘的资料和证据均不丰富。迄今为止,经考古发掘的龙山时代城址大约有60处,主要分布在河南、山东、山西、湖北、湖南、四川、甘肃、内蒙古等地。内蒙古中南部多石头砌筑的山城,面积仅数千至数万平方米,个别有超十万平方米的,如岱海老虎山,包头大青山南麓的阿善、黑麻板,准格尔旗寨子塔等遗址。

石峁城址(以黄城台为中心)位于东经110°18′26.66″,北纬38°33′51.24″的陕西省榆林市神木市高家堡镇石峁村。古城建造在黄土高原北部由片麻岩和黄土构成的荒凉山岗之上。著名的黄河支流,孕育“石峁文化”的秃尾河,由西北向东南,呈45°左右流过古城的西南边缘。这种布局与红山文化牛河梁遗址群、良渚文化良渚遗址群存在颇高的相似度。石峁城址从发现到正式考古发掘间隔了相当长的一段时间。1970—1980年代的初步调整考古发掘,引起国内外学界猜测。2012年对石峁城址外城东门遗址的正式考古发掘,启动了考古学界和历史学界对石峁城址的年代、性质等各个方面的研究和探讨。从史学界开始,围绕石峁城址与文献记载的对照展开了相当激烈的辩论。我们认为,在石峁城址大部分遗址还没有揭露之前,大量建筑基址、陶器、玉器、壁画等还需要细致的科学分析辨认之前,过早地引用历史文献推测甚至认定该城的文化属性还为时过早。

一、石峁城址外城东门遗址的两点疑问

石峁城址外城东城门位于东经110°19′31.94″,北纬38°33′56.79″,处于黄城台的正东方直线距离1.6公里处。在迄今为止的考古挖掘工作中,这座城门呈现了异常丰富的文化遗存及文化内涵,也给研究者带来了朝向、形制、布局、装饰上的两点较大疑问:第一点,外城东门不朝向正东。正常来说,世界各地的古城城门均设于每边城墙的中部,位于城墙的哪边便朝向哪个方向,如东门位于东边城墙的中部,朝向正东方,南门便位于南城门的中部,朝向正南方。但石峁城址外城东门虽然位于黄城台的正东,却朝向东北方,究竟为何?第二点,外城东门祭祀坑似乎是随意摆放,无迹可寻。东城门门道与城墙内外都出现了祭祀坑,且位置似乎没有任何规律可循;祭祀坑内掩埋的人头有多有少,数量也似乎没有任何规律可循;祭祀坑内的首级多为青年女性,且下颚部分往往有烧灼痕迹,究竟为何?

二、外城东门的朝向

(一)外城东门朝向研究

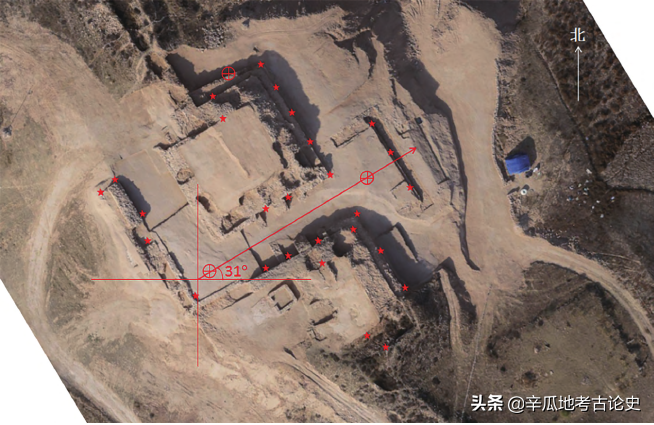

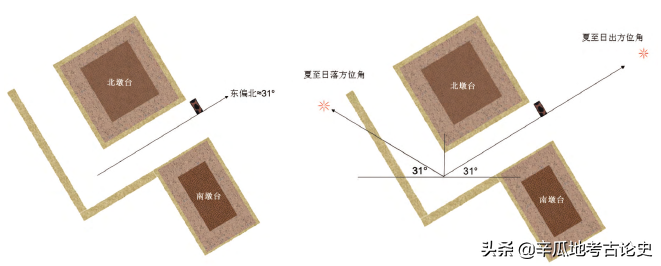

1. 外城东门的测量学研究石峁城址外城东门位于黄城台正东,似乎中规中矩;但门墩却一大一小,门道朝向东北方,有逾常规。为了测量两个城门墩的真实朝向,我们选取了北、南墩台、内外瓮城石墙中排列较规整的,排除了一些明显摆放不规整或错位的,在东南西北、里外三层,均进行了随机抽样。测量中均取北偏东或北偏西读数,获得了两个墩台四面大量的北偏东或北偏西两个方向的测量数据(图1-01)。

1-01 外城东门南北墩台随机测量点(★)和实验观测点(⊕)

1-01 外城东门南北墩台随机测量点(★)和实验观测点(⊕)

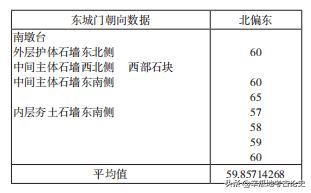

(1)北墩台 中间主体石墙东北侧外立面面向北偏东58°~60°,中间主体石墙东南侧外立面的基石面向北偏东58°~60°,中部外立面石块面向北偏东60°~62°,后部外立面石块面向北偏东60°~62°。中间主体石墙西北侧外立面面向北偏东57°~58°。随机抽样测量结果如表一。(表01)

表01

表01

(2)南墩台外层护体石墙东北侧外立面面向北偏东60°,中间主体石墙西北侧外立面西部石块面向北偏东68°~71°,中间主体石墙东南侧外立面面向北偏东60°~65°,内层夯土石墙东南侧外立面面向北偏东57°。随机抽样测量结果如表02。

表02

表02

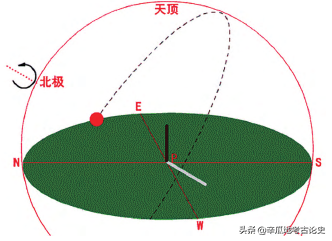

(3)一号马面马面东南侧外立面基石面向北偏东51°~52°,西北侧外立面二层基石面向北偏东58°,基石面向北偏东48°。(4)内瓮城西北端外立面基石面向北偏西33°,西部外立面石头面向北偏西25°~30°,中部外立面石头面向北偏西30°~32°,北部外立面石头面向北偏西27°。随机抽样测量结果显示,外城东门的门道、城门墩东北侧外立面面朝北偏东59°左右,其西北的第一座马面沿城墙略折向偏北。内瓮城西北向门道与外城东门成90°。城门道与门墩东北侧外立面的朝向究竟有何意义?2.外城东门的天文考古学研究外城东门门道与门墩东北侧外立面的朝向只有两种可能性,朝向某个地理景观或某个天文景观。从石峁城址周边的环境来看,东门并没有朝向任何特殊地理景观,因此,应该朝向某种天文景观或某个时间节点的日出方位角。我们通过计算复原石峁城址建城初期的太阳方位角以及上下中天文景观。太阳方位角是指太阳光线在水平面上的投影与当地子午线的夹角。计算太阳方位角的公式有多种,根据球面三角学,任意一天、任意时刻、任意纬度的太阳方位角As的常用计算公式是:cos As=(sinδcosφ-sinφcosδcosh)/sinθs或cos As=(sinδ-sinφcosθs)/(sinθscosφ),cos As=(sinφsinθs-sinδ)/(cosφcosθs)或cos As=(sinδ-sinφsinθs)/(cosφcosθs),As表示北偏东太阳方位角,δ为太阳当时赤纬,φ为当地地理纬度,h为时角,θs为太阳高度角。日出方位角是指日出时,太阳所在方位与正东方向的夹角(图1-02)。根据球面三角原理,计算二至日出日落方位角的公式是:As=arcos(sinδ/cosφ)。如需进一步细化分析,可以计算任意一天、任意地方的日出日落方位角,计算公式是:As=90-As=90-0.5arcCos[2(sinδ/cosφ)2-1]。该公式假设地球是个标准球体,而实际上地球两极略扁,各地还有高山、洼地等,所以计算结果可能与实测结果存在一些误差。两个公式计算结果基本相同,略有误差是源自函数公式的精确度。

1-02 太阳所在方位与正东方向的夹角

1-02 太阳所在方位与正东方向的夹角

首先,该计算公式涉及黄赤交角的变化周期。黄赤交角的变化周期平均为41040年,周期内并非简单的线性变化。短期来看,在儒略历2000年前后各10000年内,目前常用的是国际天文学联合会提供的21.2式计算公式:ε=23°26′21″.448-46″.8150T-0″.00059T2-0″.001813T3,T为J2000.0起算的儒略世纪数,但精度不够。目前最精确的是J·拉斯卡尔的计算公式:ε=23°26′21.448″-4680.93″t-1.55″t2 1999.25″t3 51.38″t4*249.67″t39.05″t6 7.12″t7 27.87″t8 5.79″t9 2.45″t10t=T/100。参考诸多相对年代与绝对年代的划分方法,石峁城址建城年代约在距今4300年前后。如此,拉斯卡尔公式的计算结果为24.03°。我们也可以使用国际天文学界通用的每世纪47″的变化率来计算,如此,累积的黄赤交角变化=47″/世纪×42世纪=1974″=0.5483°,即石峁城址时代的黄赤交角为ε=23.44° 0.55°=23.99°。石峁城址东面的地理纬度是38°34′54.5″(38.58°)。根据Stellarium天文软件计算,以日半出为准,当前(2016年6月21日)神木石峁城址的夏至日出时间为凌晨5:18:58,日出方位角(北偏东)是59°20′,即东偏北30°40′,距今4200年前夏至日出时间为5:05:50,日出方位角北偏东As=arcos(sin24/cos38.58)=58.65°;东偏北As’=90-0.5arcos[2(sin24/cos38.58)2-1]=31.30°,两公式结果的误差为0.05°,基本一致。按顺时针来看,夏至日出方位角是58°42′,日落方位角是301°18′(本公式中未计入太阳半径差、蒙气差与地心差三种误差,不影响结论)。依据现代天文学的计算公式和星象复原方法,石峁城址外城东门的门道与墩台东北侧外立面均精确地朝向4300年前的日出方位角。由此看来,石峁城址的设计者——石峁巫觋观测或计算所得的夏至日期、夏至日出方位角基本正确。由此推测,石峁巫觋在营建东门之前可能已经有能力制订石峁人所需的早期历法,其中二分二至的日期及其对应标志星座,各日出方位角可能已基本测定,否则不太可能出现如东门这样的建筑。他们选择的不是墩台的四角朝向那个时代的夏至日出或日落方位角,而是选择了门道和城门外立面朝向那个时代的夏至日出方位角,让夏至的朝阳直射入门道并照亮内瓮城东北墙面的几何纹壁画。表面上看,后者的精确度似乎可以低于前者,只要门道基本朝向日出的方向就行,而实际上,后者的要求更高,因为如朝向有偏差,门道的两侧墙壁便会出现阴影,让石峁巫觋的失误显露无遗,故后者的技术挑战其实比前者更大(图1-03)。

1-03外城东门门道与门墩朝向

1-03外城东门门道与门墩朝向

为了检验上述计算,考虑到2016年6月21日为夏至,我们从2016年6月19日黄昏起,至2016年6月23日凌晨止,对外城东门进行了科学实证观测。考虑到门道和北墩台是石峁巫觋迎日的最佳地点,我们选取了外瓮城东墙与门道入口之间,门道后部与内瓮城西墙之间,北墩台西北墙外三个点作为验证门道与墩台朝向的实测点(图一的三个㊉符号),并以3台摄像机录下测量日出的全过程。考虑到东门东北地平线为高于东门的山脊,高于真正的地平线,会造成实际日出时间晚于理论日出时间,我们选择了太阳上端露出山脊的时间进行测量。经过四天凌晨的实际测量,获得了20、21、22三天的日出时间与日出方位角。20日凌晨有薄雾,太阳上端出现时间为5:24,GPS测量仪与罗盘仪读数约东偏北29°;21日凌晨东北天际有云,上端出现时间为5:25,读数约东偏北29°;22日凌晨东北天际无云,上端出现时间为5:23,读数约30°。实际观测的结果是,北墩台南墙内墙全部照亮,而南墩台北墙没有照亮。

实测证明,门道与墩台确实朝向夏至日出方位角,而且,如果日出方位角向北移1°21′,两座墩台的内侧均应该照亮,这应该是4300年前夏至日出时的情况。为什么石峁人如此重视夏至日?要以整座城门朝向夏至的日出方位角?《周髀》云:“冬至夏至者,日道发、敛之所生也,至昼夜长短之所极。”何为昼夜长短之所极?《恪尊宪度抄本》云:“日北至,日长之至,日影短至,故曰夏至。至者,极也。”石峁巫觋既然已经完全掌握了立竿测影,他们当然知道,太阳越过赤道后,每日测量出的日影便越来越短,即“敛”。当最短的日影出现,便是夏至日到来。这是一年中白昼最长,黑夜最短的日子,是日照最强的时段,也是石峁旱作农业的关键时段。夏至前的气候决定着石峁人粮食的播种。夏至过后,日影便越来越长,即“发”,日照日渐减少,将进入石峁各种粮食的收获季节。因此,夏至对于石峁先民的意义甚至比春分更重要,不仅与石峁地区的旱作粮食的播种和培育季节密切相关,而且,在信仰体系越来越成熟的龙山时代晚期,也可能与石峁先民的宇宙观和信仰体系密切相关。(图1-04)

1-04 石峁城址外城东门 2016 年 6 月 21 日 525 实测

1-04 石峁城址外城东门 2016 年 6 月 21 日 525 实测

三、外城东门的祭祀坑之谜

(一)石峁外城东门祭祀坑遗址研究

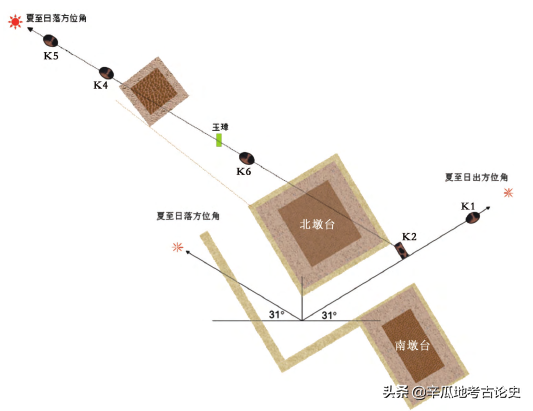

1.祭祀坑布局的天文考古学研究从考古发掘的情况来看,K1位于外瓮城外东北,K2位于门道外沿,K4、K5位于一号马面西北的城墙下,K6与玉璋位于北墩台与一号马面之间。如果以城墙为核心,着眼于祭坑相对于城墙的位置来看,其位置既有城门口,也有城门外,既有城墙外,也有城墙内,还有城墙下,似乎没有任何规律可循。然而,如果排除城墙的干扰,也就是说,着眼于城墙营建之前的情况,这批祭坑的排列方法便跃然纸上。5个祭坑原来有着非常明显的指示性,K1、K2指向东偏北30°,K2、K6、K4、K5指向西偏北31°,也就是说,前两个祭坑与门道、墩台外立面一样,指向4200年前夏至(7月14日)日出方位角,后四个祭坑指向日落方位角,其上是蜿蜒在西北山梁上的外城城墙(图1-05)。

1-05 石峁外城东门遗址祭坑

1-05 石峁外城东门遗址祭坑

为了检验上述计算,在对外城东门门道与墩台进行科学实证观测的同时,对祭祀坑的朝向进行了同样的观测。虽然石峁巫觋以祭祀坑朝向夏至日落方位角,但因K2位于两墩台之间,K6位于北墩台与一号马面之间,无法进行日落观测,我们只能以K4、K5作为主要实测点,以北墩台台顶作为辅助观测点,并以2台摄像机录下测量日落的全过程。考虑到东门西北地平线为低于东门的山脊,接近地平线,我们选择了太阳整体落入山脊前一瞬间进行测量。经过四天黄昏的实际测量,获得了19、20两天的日落时间与日落方位角,21、22日西边均有云,无法观测。实际观测的过程是,K4中心插一测竿,日落前10分钟,K5的测竿在祭祀坑外约20厘米,其与K4中测竿的连线才能指向落日;日落前5分钟,K5的测竿需移至坑边,其与K4测竿的连线才能指向落日;日入西北山脊时,K5测竿移至坑中心,K4、K5测竿的连线指向落日。19日雨后黄昏,日落时间为20:00,地质罗盘仪度数约北偏西61°;21日黄昏无云,日落时间为20:00,地质罗盘仪度数约北偏西60°。实测证明,K4、K5基本朝向夏至日落方位角。鉴于K2、K6与K4、K5位于同一直线上,可以确认,石峁人在建造东门前的奠基仪式中布置的4个祭祀坑确实是朝向夏至日落方位角。

从祭坑的排列与东门、城墙的位置与走势来看,已经可以排除祭坑是城墙建成以后挖掘的可能性,从考古地层学的叠压关系来看,则可以完全排除祭坑比城墙晚的可能性。很明显,石峁人在构建外城东门前举行过隆重的奠基仪式,此后的置础、安门、落成并没有再举行过仪式。这个奠基仪式的主题内容包括人牲的伐祭、燎祭和瘗埋。基于上述研究,我们可以进一步得出以下结论:石峁巫觋在营建东门之前,完成了至少两个方面的系统测量,第一,通过立竿测影测定了石峁地区夏至的日期及日出日落方位角,确立了石峁的二分二至;第二,通过立竿测影建立了营建东门的平面直角坐标系。完成了大量测量后,巫觋才有可能在东门的奠基仪式前预先挖好精准朝向日出和日落方位角的两列祭坑,埋入了数量不等的经焚烧后的少女头颅,完伐祭、燎祭和瘗埋等最高等级祭祀礼仪,既表示了石峁人对东门奠基仪式的重视,也表示了对其天神地祗的崇高敬意和无限希冀。建立起建筑用的平面直角坐标系之后,巫觋才有可能指挥大量劳动力营建朝向如此精准,形制如此规整的城门和马面。这一系列祭祀坑再次证明,外城东门确实是为了朝向夏至日出方位角,表达对主管天、太阳和夏至的天神地祗的崇拜而营建的。而精准的朝向和规整的形制反过来证明了石峁巫觋已经完全掌握了立竿测影的系统测量方法,也掌握了利用立竿测影建立营建都城、宗庙和宫殿的平面直角坐标系方法。

2.东门祭祀礼仪的研究

(1)祭祀礼仪的古文字学研究祭祀坑中掩埋经焚烧过的头颅说明一个重要的事实,石峁人的祭祀礼仪是一种以燎祭为核心,集之前的伐祭,之后的瘗薶于一身的复合礼制。这个礼制的内涵很丰富。

①伐,会意字,用作动词或名词。甲骨文字形颇多,基本字形是(一期前7.2.1)。从人,从戈。作动词时表示以戈砍去下跪者的头颅;作名词时表示用于伐祭的头颅、躯体或待决俘虏。伐的甲骨文还有:(一期人3053)从羌,从戈,指伐羌,砍羌族男性头颅(后下37.7)从姜,从戈,指伐姜,砍羌族女性头颅《说文》:“伐,击也,从人持戈。”《广雅》:“伐,杀也。”均指行刑者。从考古发掘来看,伐祭盛行于新石器时代末期至商代的黄河中上游地区。伐祭时,首级、人体、人血分开献祭。从甲骨卜辞来看,伐姜常与祈雨的祭祀礼仪同时出现,说明羌族女性的伐祭与祈雨礼仪相关。②燎,会意字,用作动词或名词。甲骨文字形主要有三种:、(乙8683)、(后上24.7)。金文开始出现歧义,篆文之后已完全脱离了甲骨文的本意。《说文》:“燎,放火也。”非甲骨文本意,应非其本字。最接近甲骨文本意的是“祡”。祡最初的甲骨文是,与同源。《说文·示部》解:“祡,烧柴焚燎以祭天神。”《史记集解》引郑玄云:“祡,燎也。”“祡”,烧柴祭天,完全符合甲骨文本意,应是由甲骨文而来的本字。研究者多认为指堆柴焚烧。我们认为,是专指祭坛上的焚烧祭祀礼仪。因为并非任何地方烧柴都可称燎,只有祭祀过程中在祭坛上烧柴才能称燎。故《尔雅·释天》解释:“祭天曰燔柴。”燎指烧柴、生烟祭祀天神。《礼记·祭法》云:“燔柴于泰坛,祭天也。”孔颖达疏解:“燔柴于泰坛者,谓积薪于坛上,而取玉及牲置柴上燔之,使气达于天也。”泰,通太、通天,故泰坛指天坛。“以天之高,故燔柴于坛”,因“天神在上,非燔柴不足以达之。”可见,燎祭绝非指一般烧柴,而是专指烧柴祭天帝的礼仪。

③瘗,目前专家还没有辨识出其甲骨文,应是假借字。原文应是、、、似把牛头、羊头、人等祭品埋入土坑,即“薶”,通“埋”。《说文》云:“瘗,幽埋也。”即深埋[20]。《尔雅·释天》云:“祭地曰瘗薶。”《周礼·春官·大宗伯》云:“以薶沈祭山林川泽。”郑玄注:“祭山林曰埋,川泽曰沉。”《吕氏春秋》云:“有年瘗土,无年瘗土。”高诱注:“祭土曰瘗。年,谷也。有谷祭土,报其功也。无谷祭土,禳其神也。”土,即后土,《礼·月令》云:“中央土,其帝黄帝,其神后土。”《淮南子·天文》云:“中央土也,其帝黄帝,其佐后土,执绳而治四方。”后土就是“地中”,后指地神和谷神。古人为祈祷粮食丰收而祭祀后土。《礼记·祭法》云:“瘗埋於泰折,祭地。用騂犊。”孔颖达疏:“瘗埋於泰折,祭地也者,谓瘗缯埋牲祭神祇於此郊也。”故瘗薶是祭地的礼仪。《汉书·郊祀志下》云:“天地用牲一,燔尞瘗薶用牲一。”说明燎祭、瘗薶常常在祭祀礼仪中结合,即焚烧后掩埋牺牲。《山海经·南次二经》云:“凡南次二经之首……其祠:毛,用一璧瘗……。”瘗坎,指祭地时用以埋牺牲、玉帛的祭祀坑。三字的解读说明,石峁外城东门的奠基仪式是集合了三种祭祀礼仪的复杂礼制制度,是夏商同类制度的源头。其中燎祭是核心,本身的过程与内容也最为复杂。《周礼·春官·大宗伯》云:“以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、飌师、雨师。”郑玄注:“禋之言烟。周人尚臭,烟气之臭闻者。槱,积也……三祀皆积柴、实牲体焉。或有玉帛燔燎,而升烟所以报阳也。”禋,祭坛,通“烟”。槱,堆积,通“炒”。飌,《玉篇》通“风”。

《大宗伯》列出燎祭过程中的三种焚烧方式:禋祀以生烟为主,祭祀北极天帝,俗称昊天上帝;实柴以烧柴为主,祭祀日月星辰;槱燎以焚烧柴堆上牲体为主,祈祷风雨。孙诒让《正义》云:“窃以意求之,禋祀者盖以升烟为义,实柴者盖以实牲体为义,槱燎者盖以焚燎为义。礼各不同,而礼盛者得下兼其燎柴则一。”此说与《周礼》说大同小异,即禋祀指生烟,实柴指柴或柴上牺牲,槱燎指焚烧牺牲。《文选·张衡》:“颺槱燎之炎炀,致高烟乎太一。”薛综注曰:“谓聚薪焚火,扬其光炎,使上达於天也。”

在远古东亚宇宙观与信仰体系的支配下,先民希冀通过焚烧木柴以及木柴上的各种牺牲,借助升腾入云的烟、气、味向高踞天北极的北极天帝传达凡间的敬畏之意,祈求风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺。燎祭是远古时期东亚地区部落或邦国推行的一种重要的祭祀礼制,同时,也是巫觋们掌控的一种非常古老的祈祷活动。从考古发掘资料来看,距今6000年以前的祭祀活动已经出现了燎祭的初级仪式。湖南澧县城头山遗址大溪文化期祭台,上海青浦福泉山遗址崧泽文化晚期祭祀场地和良渚文化时期祭坛都发现了大片红烧土燎祭遗存。距今6000~5000年间,祭坛规模增大,燎祭遗存更多。红山文化晚期的辽宁喀左东山嘴和建平牛河梁遗址均有规模宏大的燎祭遗址。两地祭坛均发现了大片数10厘米厚的灰黑土或红烧土、动物烧骨等燎祭遗存物。距今5000~4000年间,燎祭更为普遍。良渚遗址群中的莫角山大型夯土台遗址东西两端有大量稻谷燎祭遗存,瑶山与汇观山祭坛最里层的红土台面及回字形灰沟显示该地区曾有浓厚的燎祭风气。距今4000~3000年间,燎祭已遍及南方与北方、沿海与内陆的广大地区。石峁遗址东门祭祀坑说明,燎祭已经发展到了人牲。夏商以后,河南偃师二里头、郑州商城、偃师商城、郑州小双桥、四川广汉三星堆等遗址的燎祭之风更烈。

(二)祭祀地点的天文考古学研究

考古发掘的燎祭遗址均呈现地理环境与天文朝向两方面的重要特征:地势高亢、开阔朝阳。高亢且开阔,才是祭天的理想地点。首先,从地理环境来看,燎祭的地点通常选择在地势较高的自然山丘上,至少也是在大型人工夯土台上。东山嘴、牛河梁等顾名思义,均位于山岗或山梁之上,地势孤绝高耸,遗世独立;城头山、福泉山、反山、瑶山和汇观山等虽非真山真岗,亦属大型人工夯土台,且比起周边的沼泽洼地高出10米左右。东山嘴遗址、牛河梁遗址、石峁外城东门遗址的地理环境相似,均显示出一种孤高绝世的特点,适合祭司们观测日出月落、星移斗转,计算季节变化、天体轨迹。正如《礼记·礼器》所云:“先王之制礼,为高必因丘陵,祭曜魄宝之也。”地势越高,离天越近,各种烟、气、味越快到达天上的北极天帝。因此,在古代礼制中,祭天献宝必然选择较高的丘陵。这就是为何自秦汉以后,泰山成为帝王封禅大典不二选择的原因。《汉书·祭祀上》服虔注云:“封者,增天之高,归功于天。”张宴注云:“天高不可及,于泰山上立封,禅而祭之,冀近神灵也。”其次,从天文朝向来看,燎祭的场所常选择向阳之处,且建筑群也有一定的朝向关系。这既是为了便于立竿测影,计算分至日期,也是为了表示面向太阳,就阳位、迎阳气的宇宙观。阳气盛的朝向有两个:朝东和朝南。

《尚书·尧典》记载:乃命羲、和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷。寅宾出日,平秩东作。日中,星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。申命羲叔,宅南交,曰明都。寅敬致日,平秩南讹。日永,星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。羲、和是东亚古老传说中第一代主管观象授时的天神。一般性的观象授时可以制订恒星历。要使观象授时更精确,还须引进新石器时代晚期最先进的科学测量方法——立竿测影。立竿的目的是测影,测影的对象是太阳与北斗,目的是确立中心与东西南北四极,以便建立天文和地理坐标。可见,羲、和是远古时代第一代主管立竿测影工作的天神。因为羲、和主管观测日影,因而产生了羲、和成为太阳神,甚至成为生育太阳的女神传说。这种观象授时传统与小流域粟作和稻作农业经济密不可分。东亚是人类最早的稻作农业和粟作农业的发源地。

这两种农业,尤其是稻作农业,要求先民对农时极度关心,是导致远古时期以北斗、心宿为核心的东亚文学,以春夏时节的祭天礼仪为核心的礼制制度特别发达的重要因素。在东亚古人的宇宙观中,东方和南方是阳光、阳气充沛之地,所以被称为“旸谷”,即阳光之谷,和“明都”,即光明之都,昭示万物生长和繁衍。故尧命羲仲和羲叔分别在东方和南方设立祭天的场所,以迎接春夏的太阳,获取更多的阳气。如《礼记·郊特牲》云:“郊之祭也,迎长日之至也,大报天而主日也。崔氏云:‘一岁有四,迎气之时,祭日於东,祭月於西。’”在澧县城头山遗址,方形祭台1属于大溪文化一期,使用时间长达数百年,位于古城正东的汤家岗文化期东环壕内边。祭台3属于同时期,位于祭台1略西处。圆形祭台2属于大溪文化二期,位于古城正南环壕内边。也就是说,大溪文化一期时,只有正东的1、3两个祭台,百年至数百年后,才出现正南的祭台2。

祭台1上的墓葬以M774为核心,M770、M774、M773、M767四个墓穴的连线明确指向东偏北约28°~29°,即澧县地区大溪文化一期(距今6400年前)的夏至日出方位角,与石峁东门及5个祭祀坑有几近相同的天文、宇宙观和信仰内涵,即位于“旸谷”,朝向“明都”,作为“寅宾出日,平秩东作”和“寅敬至日,平秩南讹”的祭坛。古希腊名著《阿斯克勒庇俄斯的悲叹》说:“埃及是天国在人间的影像。”西方学界早已公认,古埃及的建筑凝聚了大量古埃及人对星空的观察和对宇宙的认识。著名考古学家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)在《城市发展史》中提出:“我们可以说,城市最初的种子,是作为人们为朝觐而建立的仪式聚集地所播撒的。”1963年,伊斯坦布尔大学和芝加哥大学联合发掘的位于土耳其安纳托利亚的戈壁克里神庙(GÖbekli Tepe)是目前世界最古老(距今9559±53年)的建筑实证。如果西亚文明的城市起源是如此,那么,东亚新石器时代末期,拥有远古东亚天文学和东方宇宙观传统的良渚和石峁巫觋,会营建一个与东方信仰体系毫无关系的都城吗?

注释和参考文献(略)作者:吕宇斐 孙周勇 邵晶原文刊于考古与文物. 2019,(01)

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001