周清澍:怀念社科院最有学问的张政烺先生

2021年,中国社会科学院荣誉学部委员蔡美彪去世。上世纪70年代,蔡美彪曾和元史学家周清澍闲聊,他认为社科院有两个学问最渊博的学者,一个是文学所的钱锺书,另一个就是历史所的张政烺。张政烺先生是我国著名文史学家,在古文字、古史、文献学等领域成就卓著。1936年自北京大学毕业后,进入中央研究院历史语言研究所,被分配做图书管理工作,1946年离开史语所回到北京大学任教。1958年北大掀起“拔白旗”运动,张政烺成为全系被批判的重点,其中一条罪状是同系里党的领导抬杠。张政烺先生后来说,在那个时代,每逢运动一来,就要搜罗各人的言行,不管确实与否,也不问因何而起,任凭想象,无限上纲,常常小事变成大事,开玩笑变成犯罪。

经过这次运动后张政烺被调到历史研究所,被迫离开了多年就学和任教的北大。裘锡圭先生曾说,我的偶像张政烺先生,学问的渊博,举世无匹。然而他的后半生,北京大学历史系容不下他,社科院中国历史研究所长期没重视和发挥他的专长,许多人直至他老病时才认识到他的价值,这也是全国学术界的一项巨大损失。

▴张政烺先生

▴张政烺先生

2005年初,偶然从网上惊悉,苑峰师于2005年1月29日逝世,当时我正侨居美国女儿家中,无法亲临追悼,深感遗憾。苑峰师是我初入大学时第一个专业课老师。我虽然没学到他的专业特长,但回想起来,在治学、从教和做人等各个方面,他却是对我潜移默化、影响最大的师长,也是我心目中最敬爱的老师。1950年我刚入北大史学系,大一共五门课17学分,中国通史是重要的专业基础课,分四段四学期讲授,开头第一段就是苑峰师讲授的先秦史。我入学时听人介绍,北大史学系最重视基础课,尤以中国通史是本系的强项,每段都是由所授断代的专家讲授。各大学教师中,对先秦有精深研究的史学家不多,苑峰师虽年未四十,学识较年长的老专家也未必多让。他不仅精熟文献史料,也熟悉考古资料,能给高年级开古文字学和古器物学两门课,像他这样文献和考古兼精的学者在全国也少见。

张先生口才欠佳,满嘴山东口音。他的知识渊博也成为缺点,常讲到高兴时,会将自己感兴趣的事不断讲下去,忽然发现扯远了,于是就会用胶东话说:“我讲到哪儿啦?收不回来了。”我们就会心地笑起来。他生活上很不讲究,常闹笑话。我们的教室在沙滩较新的北楼,冬天暖气很热,他穿的皮袍不便脱下来,只好解开领口、上襟的纽扣,仍热得满头大汗,用胶东话连说:“这个屋子太热,热得不知怎么办了!”手忙脚乱,黑板刷也找不到,就用衣袖擦黑板,不只手上沾了粉笔灰,进门前还干净的长袍也一塌糊涂。我们刚从中学出来,习惯于历史老师讲故事式的教学方式,而张先生的课,除了引用深涩的古文外,又佐以大量枯燥的考古资料,阐述从政治到经济、社会制度,一般文化到物质文明的历史。这么丰富的内容,中学生从未见识,也不易接受消化。他的记忆力极强,连每次考古发现有什么都能如数家珍,我还记得他令人发笑的念叨“戈呀!矛呀!石器呀!玉器呀!……”这些都成为我们课余学舌寻开心的资料。同学们听他的课比较费劲,笔记记不下来,许多人抱怨他讲得不好,但这唯一的专业课仍必须郑重对待,下课后只好找记得全的同学重新整理。我也是须课后整理、补记笔记的一个,但整理几次之后,发现完整的记录条分缕析,论证问题逻辑严密、深刻有力,而且提供了通行著作中所没有的知识。

在大学四年中,有些同学认为邵心恒(循正)师和他的口才最差、讲课效果不好。而据我的体会,却认为他俩的课挖掘问题最深,对我的启发最大,至今仍留下深刻的印象。近年周一良先生著回忆录《毕竟是书生》,认为这两位先生“脑筋敏锐、善于深思”,是他“特别敬佩”的同事。周先生与苑峰师初出大学时曾在史语所共事,回忆有次学术讨论中,甚至所长傅斯年也要向他征询意见,说:“你是最critical(有批判精神的——编者)的,你对这问题怎么看?”(《郊叟曝言·史语所一年》)

▴张政烺手迹

▴张政烺手迹

苑峰师的课不指定参考书,我们在辅导课时曾向他提出这个问题,他只让我们读《资治通鉴》。由于《资治通鉴》从战国开始,战国前就让我们参考《史记》。如只愿看今人著作,他说:“那就看《中国通史简编》吧!”还说:“郭沫若的文章好懂,他的几部古代史著作也可以看。”其馀的书,他一律不赞成我们参考,有几部还直接指出其中错误,评价极低。思想改造和一系列运动后,他和别的老师再也不敢这样随意对学界权威加以评论了。张先生每周给我们讲两次课(共4学时),又增加一下午为学生答疑辅导。

由于我们知识贫乏,辅导时提不出问题,所以某些同学干脆不去,或是参加一两次就不再来了。经常参加辅导课的只有三四人,除个别对先秦史有特殊爱好的同学外,我是每次必到的学生之一。我对辅导课如此热心,并非学习上有什么抱负,而是被他对学生的热情和渊博知识所吸引。初次见面,因为提不出问题,无话可说,他就设法打破沉默,一一询问我们是哪里人。等各人回答后,他就讲一些与此地有关的事,对每个同学的家乡及周围情况了如指掌。然后又问我们为何选择学历史,我们不约而同说是因为爱看旧小说。他就再问我们看过什么小说,大家也就来了兴致,有话可说,逐一道来。他也就逐一加以评述,不仅其熟稔之程度令人惊叹,从中提出的问题也更是我们闻所未闻。张先生的辅导对我来说,有关本门课的内容差不多已忘记干净,迄今仍留在记忆中的是他回答关于小说中的提问和发挥的见解。我迷上旧小说主要是在小学时代,自然最喜爱《水浒传》、《封神榜》一类的书。

谈到《水浒传》,他从《宣和遗事》、元曲讲到小说的产生,历历如数家珍。那之后不久他的《宋江考》在《历史教学》上发表,我还直接读到他的研究成果。在批判俞平伯《红楼梦研究》的运动中,他这篇文章也遭到李希凡的批判,闹得抬不起头来。提到《封神榜》,他自豪地回忆起学生时代的往事,解决了胡适不知该书作者的疑难。他还告诉我们,书中的人物他都做了考证,发现并非作者随意编造一个名字,而是各有出处,如雷震子见于《庄子》,某某、某某见于《道藏》。他对《红楼梦》的研究之深刻也决不亚于红学家。关于《红楼梦》一次就讲了整个下午,现在还能记起来的有:他认为西单商场可能是曹雪芹家的旧居之一,建议我们去仔细观察,商场是利用旧宅堂、屋连结起来的,旧屋的柱上壁上,还可找到孩子用稚嫩的笔迹书写的诗句,这就是书中宝玉等人“诗结海棠社”所反映的实景。

辅仁大学旁神父居住的恭王府也可能是曹家旧居,宝玉去袭人(晴雯?)家探访途中的描写很像从后海到德胜门的情景。曹雪芹落魄以后,就在北京街头打更。当时北京的胡同都有栅门,夜间栅门关闭,街上由更夫巡逻。他最后与史湘云的原型结婚,住在西郊本旗人聚居的地方。我看《红楼梦》是在童年,引不起兴趣,经他一说,才体会到此书之妙,来了兴致,真还到他提到的北京有关地点考察过。因事过年久,也记不清哪些是他的看法,他是赞成还是反对。我也查了红学家的若干著述,他的某些说法似乎没见有人说过。他对小说下这么大的功夫,但不见为此著书立说,像他这种沉湎于业馀爱好并下苦功研究的人实在少见。我读了顾颉刚先生的《中国当代史学》,才知他早已被推崇为“见解精确不易”,“在小说史研究上亦有很高成就”的专家。

▴1936年初冬于南京鸡鸣山自题“四百六十凤皇齐地吃地瓜之图”(右为丁声树)王子湘 摄

▴1936年初冬于南京鸡鸣山自题“四百六十凤皇齐地吃地瓜之图”(右为丁声树)王子湘 摄

辅导课多半是听他闲聊,如果换成别人肯定是浪费光阴、误人子弟。可是听他的谈话,无论是涉及任何主题,都是我等前所未闻,令人生趣,如同听所涉专题的专家讲座,而且是经多年研究尚未发表的成果,可以学到不少东西,收益甚多。有了这种体会,后来我虽然不再听他的课,专业也不是中国史,仍常到他家请益,他不管在忙什么,都会马上放下工作接待,几个小时也不厌烦。他同我谈论过的问题很多,涉及面甚广,迄今能记忆起的不多,但仍能举出几个例子。如一次有人问及当今篆刻的问题,他就从清代皖派、浙派说起,先讲两派总的特点,再讲代表性名家的风格。往下讲到近代的代表人物吴昌硕、齐白石,称齐白石是大刀派,风格是大起大落、粗犷豪迈。又有一次我们谈到科学院历史研究所已从东四头条迁至九王爷府(今科学出版社),并说“九王爷府”听说是多尔衮的王府。

他马上更正,“九王爷”不是多尔衮,而是某王,多尔衮的王府应在何处。接着历数某王府和多尔衮王府后来的变迁,何时又成为别的王府或衙署、或私宅等等,接着又历数京城其他王府的沿革。这还没完,又讲民国后直至解放前卖给谁,被什么机关或学校占有,解放后由什么单位接收等等,滔滔不绝,如数家珍。我们原本知道他读书多、记忆力强,没想到近些年还没写入书本的知识也是如此丰富。苑峰师为了培养我们对历史的直观兴趣,特意选择一天带领我们去参观故宫。外地人难得有机会游览故宫,由他这位高级导游解说更是我们的幸运,充实了许多说明词中没有的知识。如他为我们解说“虢季子白盘”等青铜器的来历、价值,加深了对他所授课的印象,使我以后再见到这些器物时,别有一种特殊的感情和认识。明清两朝的故宫与他的课程内容无关,但他不管对固定的建筑,还是对当年曾演出过的活历史——如乾清门和门外东西各三间小房的用场,都能给我们做讲解。

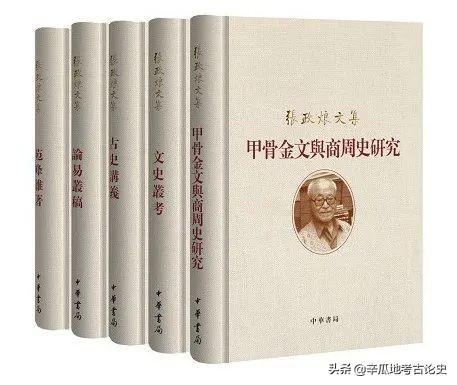

▴《张政烺文集》中华书局,2012年出版

▴《张政烺文集》中华书局,2012年出版

1951年秋,我们上二年级时,苑峰师赴江西参加土改,第二年才回来,又投入思想改造运动。他是不问政治的纯粹学者,依稀记得,还是有几件事遭到批判并做了自我检讨。其一,抗战胜利时,旧教育部从日本人手中接收了北平东方文化研究所为编纂《续修四库全书》附设的人文科学图书馆(今科学院图书馆),1946年又将全部财产移交给中央研究院历史语言研究所。

其中有图书1.5万馀部,16万余册。经所务会议决定,派张政烺等人从中选出有价值的著作约一万册,运回南京,再挑出该所没有或具史料价值的善本七百馀种,运往台湾。其二,陈寅恪先生是他在史语所工作时的直接领导,离开北平时,由他送往机场。这两件事构成了资助旧政府性质的行为。其三是北大刚复员回北平,打算广泛网罗人才,有人提出聘请郭沫若当教授,据说张先生说了句玩笑话:“如果请郭沫若来,煽动天天闹罢课,学生就别想念书了。”这当然被认定为抵制革命左派的立场而遭到批判。其实,苑峰师对郭老是很尊敬的,在大学时代,他就读过侨居日本的郭沫若的甲骨和金文著作,受到他的启发和影响。他还曾与郭老通信,寄赠自己的论文,并对郭著提出商榷,得到郭的首肯。郭还将他的第一篇学术论文《猎碣考释初稿》所作的考释摘抄于《石鼓文研究》的书眉。此事苑峰师也对我们讲过。在那个时代,每逢运动一来,就要搜罗各人的言行,不管确实与否,也不问因何而起,任凭想象,无限上纲,常常小事变成大事,开玩笑变成犯罪。

苑峰师乐于助人。我初次发表的习作《中国古代伟大的科学家——祖冲之》一文,就是大学毕业前经他审阅、推荐,编入《中国科学技术发明和科学技术人物论集》,由三联书店出版的。他不以知识渊博而倨傲,为了获得有关学术资讯,对学生们也不耻下问。有人常误认为他是一个只掌握史料的书呆子,其实他很重视运用马列主义理论研究中国古代历史,尤其是关于中国的历史分期问题有自己独到的见解。我四年级时被派到马列学院旁听苏联专家尼基弗洛夫的课,得知苏联学者也有人主张“魏晋封建论”,与他的观点近似,因此对他说起。他得知此信息,非常高兴,向我详细询问并一起讨论。又有一次我到他家中,他拿出好几本《苏联考古学资料和研究》。这是苏联科学院出版的巨帙考古学刊物,没想到他居然买来。他见我来了,就拉着我看书中的插图,问图下说明是不是认定为仰韶器物。我拿过来一看,果然解释为“仰韶”。

可见他做学问是处处留心,连没学过的俄文书也不放过。经我确认后,他得出结论说:可见仰韶陶器不仅是中原的特色,而且向北延伸到西伯利亚各地。1972年,我因参加点校《元史》来到北京,他也在中华书局点校《金史》,我想,师生能在这里重聚,又能经常向他请教了。没想到见面不久,他就同我谈起新近日本相扑来华表演,有关方面请他介绍中国古代的摔跤,问我元代蒙古人摔跤有什么资料。苑峰师的学问渊博,既能博览,又能熟记。有次徐连城同学问他,研究先秦史应该读些什么书。他认为必须熟悉《四书》、《五经》、《史记》等基本文献,最好能够背诵。徐果然听从他的意见,回宿舍就天天大声背诵起来。后来我们发现他不仅熟悉前四史以前的古书,而且读书既多且泛,记忆力惊人。1957年发掘定陵,我随许大龄先生等前往参观,许先生在回答学生明朝有没有殉葬制度的问题时,谦逊地说:“我对这问题没研究。据张政烺先生说,朝鲜著作中有明早期使臣的记载,亲眼看见殉葬的宫女赐死前夕哀泣的情景。”由此可见张先生读书之广,而且读后就能记住。类似的例子我碰到多次,不属于他研究范围的问题,有关专家也承认知识不如他。

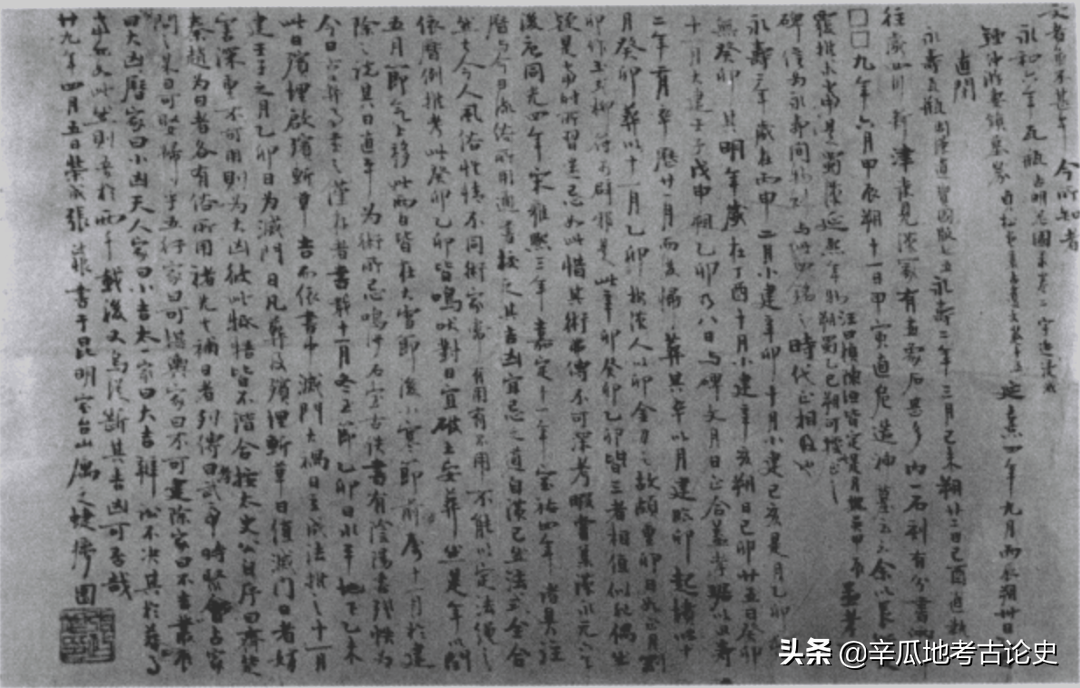

▴张政烺手书《汉孟孝琚碑跋》

▴张政烺手书《汉孟孝琚碑跋》

1957年秋,我调往内蒙古大学,仍留在北大进修。当时学校新建,除购买图书外,还拨给历史系设备采购费,系里将一万元支票交给我。我想,历史系不需要贵重的仪器设备,不妨利用这笔经费,搜罗一批文物,在历史系布置一个小博物馆,对形象教学肯定有帮助。这时吴荣曾先生已在内蒙古大学历史系代课,我就找他商量。吴表示买这么多文物,他也没把握,最好请苑峰师帮我们去挑选。张先生是鉴定文物的权威,平易近人,我俩是他家的常客,因此也不客气,贸然就去请他。他当即应允陪我们进城,在琉璃厂古文物商店挑选了一天。据张先生解释,考虑到博物馆的收藏应照顾到各个时代、器物类型和经济实用等各方面,应包括有陶器、青铜器、瓷器、古钱币、甲骨等等,凡有代表性的文物一律选购,后来在历史系陈列了一间教室,付账时结算,仅用去一千多元。这批文物成为内蒙古大学历史系的特藏,现已经整理陈列供学生和外界参观。

▴1980年在美国大都会博物馆参观馆藏中国青铜器(左起:张政烺、夏鼐、马承源)

▴1980年在美国大都会博物馆参观馆藏中国青铜器(左起:张政烺、夏鼐、马承源)

1958年北大掀起“拔白旗”运动,苑峰师成为全系被批判的重点。他教的基础课先秦部分是让初入校的新生听讲,这部分内容本来艰深,他又不善于表达,中学生接触古书的机会比过去越来越少,听课自然就更加困难,因此意见颇多。政治运动总要上升到思想高度,资产阶级思想、唯心主义的帽子乱扣。我这时已去内蒙,后来听当时在北大上学的林沉说起,他是被批为“白专”的学生,一条罪状是同系里党的领导抬杠。本来已将张先生定调为资产阶级唯心主义,林沉却贴大字报称他是彻底的唯物主义,说他讲课很少讲个人创造历史,而是些石器和戈呀、矛呀,都是纯物质的东西;反而批判汪篯和田馀庆两位党员教师是打着马列主义的旗号,散播的是陈寅恪的观点。

当时北大大搞批判陈寅恪先生,比中山大学本校还起劲,汪、田二位先生是系里树的红专样板,但他俩讲授的魏晋南北朝和隋唐史,直接或间接得陈先生的传授,课堂上岂能回避陈所总结出来并经过事实验证的结论,按当时的逻辑,必然会得出贩卖陈寅恪的货色的结论而无法辩解。林沉的说法虽然滑稽,但我还是欣赏他为张先生打抱不平的勇气。苑峰师经过这次运动后被调到历史研究所,被迫离开了多年就学和任教的北大。轮到留在北大的红色标兵接着变成挨批对象,汪篯先生终于被迫害致死,连负有改造资产阶级史学界使命的老牌马克思主义者翦伯赞先生也沦为“反共、反马列主义的老手”,这是后话。

苑峰师对专业的投入可以说到了痴迷的程度。读书人爱买书,但他买得更多更泛,如前文所说俄文书也买,家中堆积得行动工作都不方便。到书店找书,不管书怎么脏或不顺手,从不要店员帮忙,躬自亲为。有次我去西单一间书店,见一位高个子蹲在地下,在一个书架的最下层找书,等回过身来,才认出这位手上、衣上沾满灰尘的人,原来就是堂堂的张大教授。他精于文物鉴赏,收藏文物古籍甚多,多到几乎成为家中的累赘。有次我在琉璃厂看见一幅何绍基书写的对联,只卖几元钱,我去问他可不可以买。他严肃地训斥我说:“千万别做这种玩物丧志的事。”当时我忍不住笑出来,因为我明白,他不是训我,而是鉴于自己收藏成瘾、欲罢不能的教训,教我不要效法他。

1959年冬,我因随翁独健先生编《蒙古族简史》暂借住历史研究所,当时张先生正主持编《中国历史图谱》,为了收集资料,兴趣又转移到摆弄相机。我的老同学将我新婚的生活照拿给他看。他端详半天,只顾评论光线、取景如何如何,直到追问照片中是谁时,他才认出是我。

▴张政烺先生使用相机

▴张政烺先生使用相机

1972年,苑峰师在中华书局点校《金史》的时候,正在北京点校《元史》的我,曾向人问起张先生为何对《金史》发生兴趣,据说他是痛心老友傅乐焕先生(他俩是山东同乡、同班同学和史语所同事)“文革”中惨死,自愿完成他这项未竟的工作。张先生以前并不专攻金史,但以他的博学多识,当然能胜任这项任务。果然,他对这件工作确实尽心尽力,直至交稿当天还在忙着反复修改。他发现《元史·历法志》对有关计算数字作了校改,就请懂古代天文历法的专家帮助对《金史·历法志》重新作了校勘。有次我碰到《金史》中的一个问题,向他借用《金史语汇集成》。他把书交给我,笑着说:“这种书好是好,查找资料很方便,但也有坏处,有了它,人们读书再也不记了。”

我听后吃了一惊,照他的说法,如果没《语汇集成》之类的工具书,《金史》中的任何记载,出于哪卷哪页,他都要熟记在心的。这种做学问的功夫,恐怕进入电脑检索时代的今天再也找不到了。休息时,我发现他喜欢找参加点校《清史稿》的启功先生闲聊,内容是历代的碑帖文字和书法。启功先生在方面下了一辈子的功夫,不止是我们这一辈人,甚至连参加校点的其他老先生,恐怕都难以置喙,但我观察启先生与他讨论时兴致之高和喜悦的神情,对苑峰师的学问,也肯定会承认和佩服。大约是1972年秋,我从内蒙再回到中华书局,苑峰师见面时对我说:“近代史所的蔡美彪托我转告,他有事找你。”我到近代史所见到美彪兄,得知原来是他想邀我和周良宵参加续编范文澜《中国通史》的工作。蔡兄和我顺便谈起苑峰师,他认为社科院有两个学问最渊博的学者,一个是文学所的钱锺书,另一个就是历史所的张政烺。

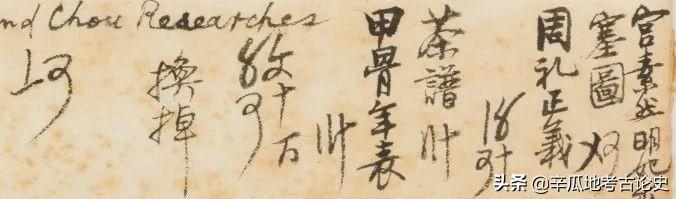

▴张政烺书中所夹便条(局部)

▴张政烺书中所夹便条(局部)

点校金、元史的工作交稿后,苑峰师仍回历史所,我转到近代史所参加编写《中国通史》。1974年10月,我们这些苑峰师的老学生,听到一个有关他的传奇式消息,不管事实是否确实或夸大,我们都非常高兴。传闻文物出版社组织一批人整理马王堆帛书和银雀山汉简,将作为国庆献礼项目。限期将近,仍无眉目,故只好调来他和唐兰两位老先生。果然苑峰师等不负所望,面对散乱的竹简,拾起一根不用查就能辨释其文字,读出一两句即可判断出自何典。原典确定后,其馀简上文字或属前文,或为后文,自可依次排列,短期内就大功告成,并请苑峰师赴上海指导用珂罗版印刷。那时正是“四人帮”逞威当权,革文化之命的旗手们,可能想起需要些点缀太平的东西,发现这位一向被弃若敝履的“臭老九”还有这等本事,“废物”尚可用,于是张先生被邀出席了国庆25周年的盛大国宴,居然荣登了一次人民大会堂。

建国初期,张先生参与发起出刊《历史教学》,那时他正值盛年,正是将其积学发表的好时机。但他在该刊发表过四篇论文,其中一篇即前述的《宋江考》,与俞平伯先生同遭李希凡批判;另一篇讲铁官徒的文章,又被翦伯赞先生著文批评;两篇文章挨了两棍,1958年又遭批判,60年代他只好封笔,只发表了一篇文字学论文。“文革”后期,特别是“文革”以后,张先生这类学者解脱了头上的紧箍咒,发表了不少有分量的论文,涉及史学、经学、文字学、版本学等等,在诸多方面都有新的卓见,甚至可说在有关学界产生了振聋发聩的影响。可惜与他的学问相比,他发表的东西就太少了,使我们无法从他的著作中吸取更多的营养。

▴张政烺先生在永安里寓所(1965年)

▴张政烺先生在永安里寓所(1965年)

以我浅薄的知识,很难窥测苑峰师学问的深浅。但我有时私忖,他在历史系任教,既是先秦、秦汉史权威,又熟悉宋以后各代历史。今历史系多分历史、考古二途,而他是两专业兼精的通才,这是他过人之处。如果在中文系,他的古文字学,续王国维之后,能将传统小学与考古发现相结合,比观堂先生经眼多得多的实物资料,又能用史学家的眼光探索文字源流,确胜于从书本到书本研究文字、训诂的学者。他对通俗小说的研究卓有成就,在中国文学史界,早已占有一席之地。如果在哲学系,中国哲学史的基本文献、经史百家之书,其熟稔程度能及他的恐怕不多。何况他还曾亲自整理过马王堆帛书、银雀山汉简等战国、秦汉的原典,并与世传典籍做过比较研究。他在史语所管过图书,精通版本目录之学,有整理、校勘典籍的经验并做出贡献。因此,在人文科学的各个领域,他通晓“国学”的多个方面,又能吸取近代学者所长,确是当代当之无愧的国学大师。

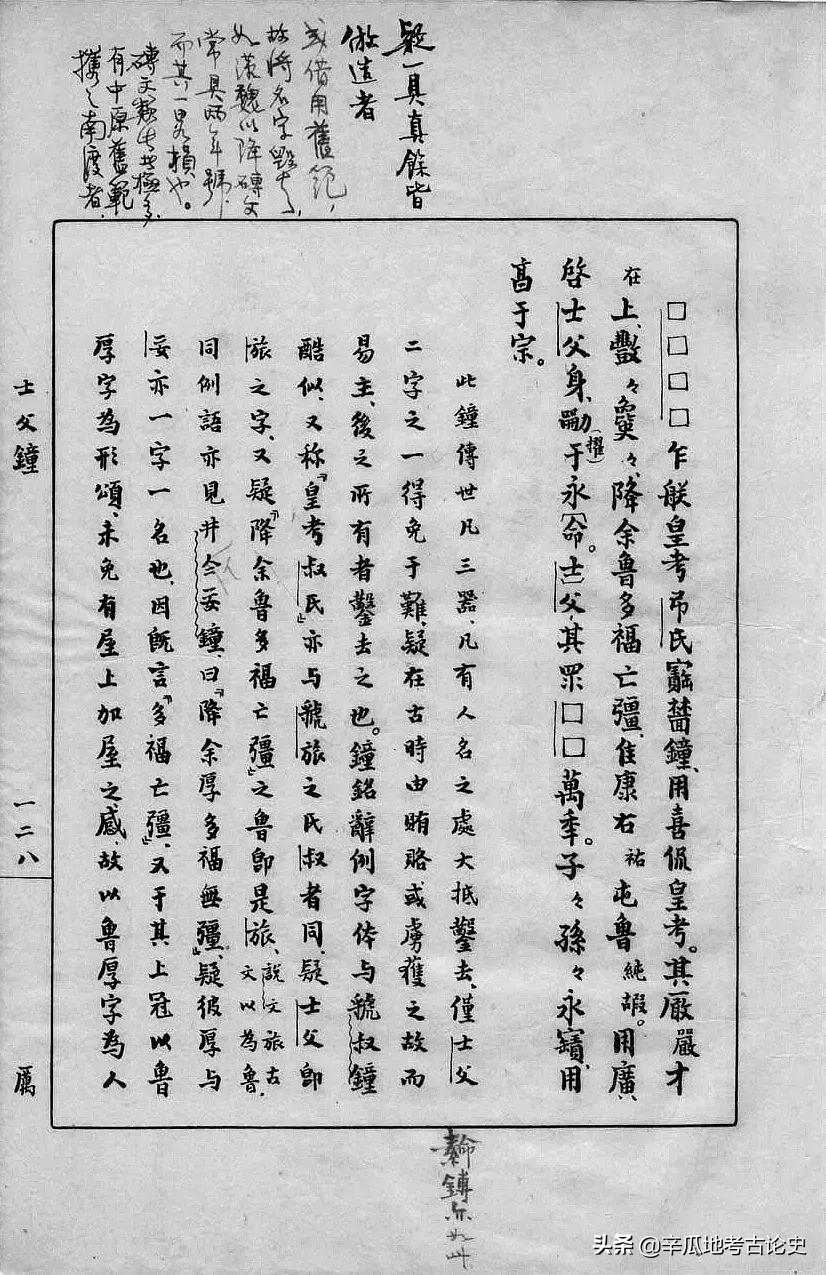

▴张政烺先生批注《两周金文大系考释》

▴张政烺先生批注《两周金文大系考释》

苑峰师在史学、考古学、文字学等多方面的成就,并非单纯的烦琐考据、文字识读和古物鉴别。在建国之初,他就能主动学习和运用历史唯物主义研究古代中国的十进制氏族组织,论证殷周的氏族社会,农村公社。“文革”刚结束,他发表有关“裒田”、“肖田”等论文,考察殷代的开垦、耕种技术和农事活动,说明农民的身份和新的农村公社,进一步论证殷代的社会性质。他关于秦汉刑徒和汉代铁官徒的研究,论证了刑徒在周、秦是奴隶身份,汉代虽罪刑逐渐减缓,仍是奴隶社会。他的研究,从生产力的发展论证生产关系,在此基础上再分析分析由此产生的社会结构、阶级关系的变化,这难道不是唯物史观吗?

当时某些只会跟着喊“不破不立,先破后立”的先生,披着“马列”的外衣,唯我独革,造成学术界的破坏,而自己却毫无建树。苑峰师与他们不同,论点有充分的史料根据,有过硬的考古学和古文字学知识为后盾。文章一出,读者不多,虽无轰动效应,但能立足久远,使有关学者受用无穷。总之,他的学识和研究是多方面的,但不是各自独立而是互有联系的。他研究古文字,精通许慎《说文解字》等经典著作而不迷信,不以字词的字面训诂而满足,能结合古代遗留的甲骨文、金文、简版、石鼓文、帛书、陶文、玺印、碑刻文字,联系当时的历史事件、政治制度、名物风俗加以阐释,不仅解决了若干前人无法释读的难题,而且建立了新的中国古文字学。他通过文字的解释既阐明了历史文献中的本意,又为文献缺乏的古代历史补充了新的史料。他的古器物学发展为中国历史图谱的编纂,可惜这部以图像绘写的中国历史受客观因素的干扰,生前未能完成。

▴《中国古代历史图谱》湖南人民出版社,2016年

▴《中国古代历史图谱》湖南人民出版社,2016年

根据我从苑峰师受教的经验,张先生不太适合教当今的大学生,而最适宜培养硕士以上的研究生,如果让一些教授、研究员跟他进修,可能会更充分地发挥他的特长和作用。但他的后半生,北京大学历史系容不下他,社科院中国历史研究所长期没重视和发挥他的专长,许多人直至他老病时才认识到他的价值,这也是全国学术界的一项巨大损失。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0002