弓三戈:中国考古被世界认可,他起了不可替代的作用

张光直,1931年出生于北京,祖居台湾台北板桥。自幼天资聪慧,1937年考入当时北京城内最优良的师大第二附小,此后从附小、附中初中一直保送至师大附中高中。1946年随母亲罗心乡离开大陆投奔战后已先回台湾的父亲张我军(台湾新文学远动奠基者),落台之后就读于台北建国中学。先生童年热爱读书写作,但其后为探求“人所以为人”的答案以第一志愿投考台湾大学考古人类学系,受业于中国考古学之父李济先生。1954年先生以第一名的成绩从毕业于台湾大学,次年在李济的推荐下前往哈佛大学深造。1960年在哈佛大学获得博士学位后即被聘为哈佛大学人类学系讲师,后转任耶鲁大学人类学系讲师、助理教授、副教授、教授、系主任。1975年开始任耶鲁大学耶鲁大学东亚评议会主任,1977年受哈佛大学礼聘返回母校担任人类学系教授,不久接任人类学主任,1986年亦成为哈佛大学东亚评议会主任。1994年担任台湾“中央研究院”副院长,两年后因身体原因而无法继续承担重任。先生一生中获得众多荣誉,包括入选美国科学院院士、美国文理科学院院士、宾夕法尼亚大学Lucy Wharton Drexel考古奖章以及亚洲研究协会颁发的终身学术成就奖等。其著作有《古代中国考古学》、《商文明》、《美术、神话与祭祀》、《中国考古学论文集》等一百余种。

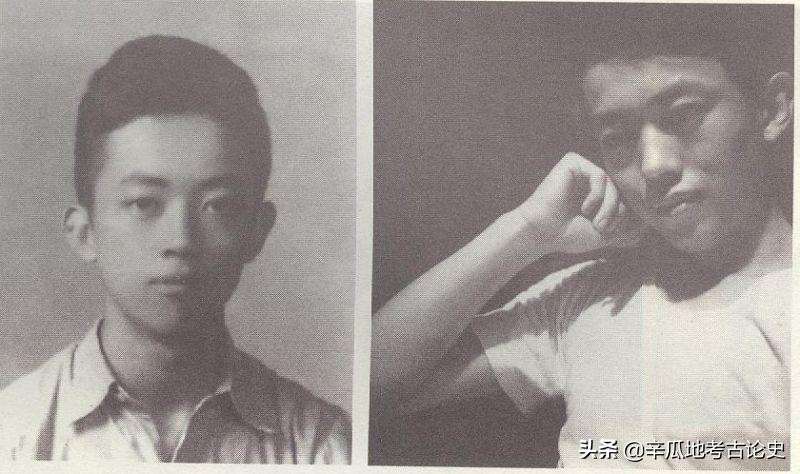

▲就读建国中学时,1948年;在台湾,1952年

▲就读建国中学时,1948年;在台湾,1952年

▲与母亲在一起,1987年左起:光正、光朴、母亲、光诚、光直

▲与母亲在一起,1987年左起:光正、光朴、母亲、光诚、光直

中国学问应当走向世界

先生曾发问:“为什么在20世纪的学术研究上,中国对人文社会科学做一般性贡献的潜力完全不能发挥”,为什么“美国的国家科学院的华裔院士之中,研究数理生物科学的有十多位,可是研究人文社会科学的只有一位”。

他痛心在世界人文社会科学的舞台上,中国学者自己选择了边缘化的地位,自甘被弃于主流之外。

当然,这其中也包括中国考古学,于是他对中国考古学提出了三个目标,即“理论多元化、方法系统化、技术国际化。”

▲出席“通往城市之路:考古学的观察”国际会议,奥地利,1960年左二为张光直

▲出席“通往城市之路:考古学的观察”国际会议,奥地利,1960年左二为张光直

先生认为中国的人文社会科学应当始终坚持在世界学术舞台上争取主流地位,但这需要靠真才实习,呼喊示威是毫无用处的。他提出了中国人文社会科学走向世界的三部曲:

第一,跳出中国圈子,彻底了解各个学科主流中的关键问题、核心问题。

第二,研究中国丰富的资料在分析过后是否对这些属于全人类的问题有新的贡献。

第三,如果有所贡献,一定要用世界性的学者能够看得懂的语言写出来。

▲在哈佛大学皮博迪博物馆内研究甲骨文,1980年

▲在哈佛大学皮博迪博物馆内研究甲骨文,1980年

终其一生,先生始终艰难地行走在将中国考古学推向世界的坎坷之路上。先生的《古代中国考古学》是第一本全面和系统地介绍古代中国的考古发现和意义的学术专著,在此之前全世界的课本虽然都写道中国是四大文明古国,但绝大部分西方人没有机会通过考古了解古代中国的辉煌成就。

直至先生逝世前,《古代中国考古学》已修改至第四版,每一次修改都加入了最新的考古发现,至今仍是最全面最可靠地向西方学者介绍古代中国文明的权威著作。

上世纪80年代先生最大的心愿就是在中国促成一次系统的多学科结合的考古发掘,这不仅是为了寻找他所钟情的商文化起源问题,也是为了促成中国考古学的对外开放。

先生也曾极力申请和推动美国国家基金会帮助四川大学建立国际性的考古实验室以研究民族植物学和农业起源的问题,但是囿于时代背景与国内外环境等方面的原因而未能实现,引以为深深之憾。

他曾在文章中写道:

如果1982年与四川大学合作的计划能如愿实现,中国考古学今日的面貌又当如何?

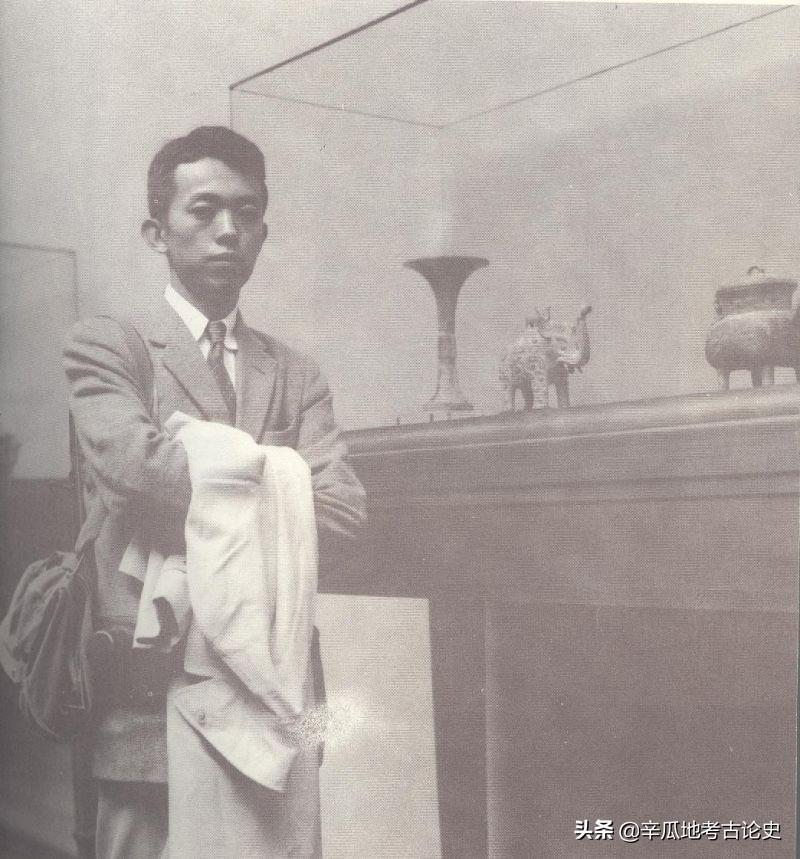

▲参观华盛顿福利尔美术馆,1958年

▲参观华盛顿福利尔美术馆,1958年

在国际学术界先生强调中国文明起源程序与世界上大多数非西方国家的古代文明类似,但与我们一向奉为皋臬的西方社会科学所定的规律并不相符。他坚定地认为中国古史对社会科学一般原理的制订可以做出极为重要的贡献。任何社会科学的原理原则只有通过中国历史的检验才能称其具有世界通用性。

一生执念系于商

张光直先生是一位国际性的学者除了对中国的考古学文化研究颇深之外,对东南亚地区的史前文化、日本列岛的考古学文化、美国考古文化、英国考古学文化、考古学理论、中国饮食文化等多有研究成果。

然而先生一生最痴迷当属商文化的研究,俞伟超朝先生认为他对中国古代史、古文化研究的最大贡献有三点,其中两点与商文化有关。

第一是提出了商王庙号中的乙丁制,先生从人类学的视角出发认为商代王族存在着两大继承集团,两大集团轮流继承王位,这一观点初始提出时轰动学术界,一时引起千翻争论,但时隔近60载,这一观点仍然备受大部分学者所推崇。

第二是在系统研究商代青铜器的基础上,进而提出了中国三代青铜器之所以能在世界青铜文化中占据举足轻重的地位,是因为唯有中国是以青铜礼乐器作为人神沟通媒介的祭祀重器,而其他国家都以石雕替之。这一观点解释中国青铜器之所以发达的根本原因,是中国考古学研究的一大创见,为世界学者所认同。

▲与商丘考古队合影,1994年

▲与商丘考古队合影,1994年

前排左起:冷健、张长寿、Gerorpe(Rip)Rapp、张光直、乌恩、唐际根

后排:王增林、David Cist、慕容捷、罗泰、高友德、李永迪、高天麟、荆志淳

为了商文化的起源,先生费尽心力促成哈佛与中国社科院考古所在商丘的考古发掘,他坚信商人起源于商丘,这是他的执念。

但是,商丘一带以往黄河泛滥严重,古代遗址多位于地下十几米的深处,发掘起来难度十分之大。并且以往多年的考古工作多倾向认为在商人建国之初商丘地区分布是主要是岳石文化,即古代东夷的遗存,在这里恐怕很难找到与商人起源有关的遗存。

当时国内的考古学家多劝先生不要在此地开展工作,但先生始终坚持自己的判断,甚至为此事与自己国内的朋友产生了一些不必要的误会。此后,商丘发掘之事几次谈判,几次搁置,但先生却一如既往筹措准备,他的倔强使他从来没有想过放弃。

▲在河南商丘虞城县马庄遗址,1994年左起:乌恩、张长寿、张光直、高天麟

▲在河南商丘虞城县马庄遗址,1994年左起:乌恩、张长寿、张光直、高天麟

1991年双方终于达成协议,考古所完全同意在豫东的商丘进行考古发掘。1996年工作正式开始,通过遥感技术探测出了一座东周的宋国古城(文献中商王朝的后裔所在地),但是在调查与发掘的范围内终究没有找到商代的文化遗存,特别是早商的。

这期间他曾询问自己的朋友俞伟超先生对商人起源于商丘的看法,俞先生坦言豫东一带的陶片都是岳石的,不可能属于商文化。

但他随即回应道:“陶片不一样,怎么知道其思想不属于商文化的呢?”

这或许不是他反驳岳石文化不是商文化的证据,但确实说明了他内心有着自己认定的“事实”,任何人都无法击破他的梦。

他曾说:

反正豫东考古的目的是已经达到了。在我能工作的期限内,当然不见得能证明商人起源于商丘一带。但这个看法过去被大家重视的不够,现在经过这几年的工作,我看这个看法已经受到大家的重视。所以我觉得,有了这一点,豫东考古的目的,也应该算是达到了。

话中不免透漏中深深的无奈和遗憾,但先生这一番话却又让后辈学人无不钦佩与动容,在追求学术真理的道路上,无论自己的推断正确与否,一定要义无反顾地实践,不行无以至。

1994年秋天到1997年秋天,因为商丘的发掘,先生坚持每年至少回国一次,而此时因为帕金森症的缘故,先生的身体已经每况愈下,但是只要能够支撑,他都去考古工地参观指导。

1997年先生再一次回到北京,此时他极度虚弱,以往自尊心极强,从不向别人提及自己病情,也坚持不用拐杖的他,已经完全不由自主了,不得不需要年轻人轮流照顾。

但即便如此,他也经常脸上挂着笑容,并且有很多话要说,对他的事业,对商文化起源的探索仍旧充满了渴望与信心。

1997年,这是他最后一次踏在大陆的土地上。

▲与张长寿、冯浩璋在商丘考察东周时期的夯土城墙,1997年

▲与张长寿、冯浩璋在商丘考察东周时期的夯土城墙,1997年

▲与张长寿、冯浩璋在商丘考察东周时期的夯土城墙,1997年

▲与张长寿、冯浩璋在商丘考察东周时期的夯土城墙,1997年

好为传道授业人

张光直先生是一位了不起的学者,同时也是众多青年学子尊崇的老师。

他热爱教师这份职业,传道授业解惑从来都是他的乐事。先生在一篇随笔中曾这样写道:

我有时候白日做梦,梦见天资好,人又天真又用功的中国青年,志愿以考古为终身事业,来问我这个老年考古学家对他(她)有何指示,这虽然是梦境,我还是将答案准备好,以防万一。

可见先生对于好学求问之青年学子、对中国考古学之未来的渴盼。

▲与海峡两岸研究生、访问学者的合影,1996

▲与海峡两岸研究生、访问学者的合影,1996

在美国找教授谈话需要先预约,然而初到美国的大陆学子常常不能除去国内养成的串门习惯,往往敲敲门就走进了先生的办公室,但先生从来都是和颜悦色,从来未向学生说明这一规矩。

为了减轻海外求学的青年学生的紧张与不适,先生会时常主动找这些学生谈话,且谈话不一定总是关乎学术,有武侠、有美食、有政治,天南地北,无所不聊。先生爱好中华美食,怀揣一手好厨艺,他会经常把学生叫到自己的家中吃饭,每有时间与兴致必会自己下厨款待学生。

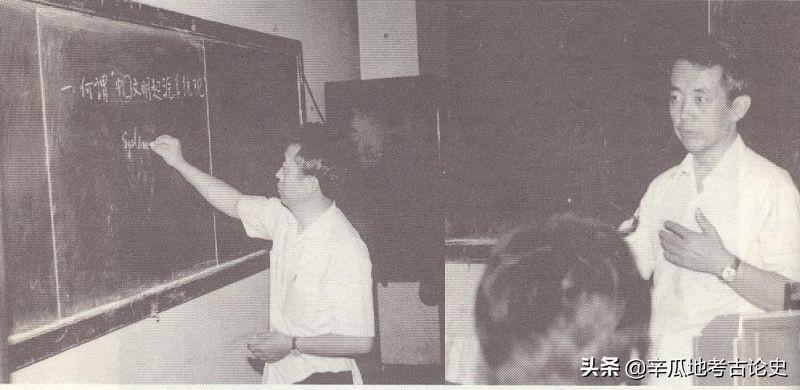

▲在康乃狄格学院授课,1963年

▲在康乃狄格学院授课,1963年

先生最爱传道授业解惑,在课上他总是饱含着激情,以自己的情绪去感染课堂上的学生。每当上课时讲到中国丰富多彩的考古发现时,他总是“兴奋得如同过圣诞节的孩子”。对于刚刚步入考古学的学生,他总是和大家坐在一起了解学生的兴趣爱好与学习背景,以便因材施教。

听先生课的学生都觉得是一种享受,因此很多学生争着要做他的助教,做过他助教的慕容捷先生曾说凡是当过先生助教的学生都觉得除了没有搬到先生的家中之外,在其他方面先生把学生组织得再像家人不过了。

先生对自己的研究生要求很是严格,他希望他的研究生达到甚至超过他,但他对本科生选修他课的本科却十分宽容,他觉得这些学生前来选修这样一门全新的领域,已经需要勇气,十分不易,因此常常给予高分。

先生一生曾多次回国讲学,在北大、山大、吉大都曾做过专题的演讲,目的就是为了将自己的所学所知传播给国内学子,晚年在台湾大学讲学时,虽然自己已经患有严重的帕金森症,但仍然坚持站在讲台上,一边吞药一边继续讲课。

▲在吉林大学授课,1987年

▲在吉林大学授课,1987年

罗泰先生曾引用《礼记·学记》里的一段话来比喻先生“善待问者如撞钟,叩之以小者则小鸣,叩之以大者则大鸣,待之从容,然后尽其声……此皆进学之道也。”我想这是对先生育人之方的最佳概括,他是真正的师者。

四海为家的中国考古学家

张光直先生出生在北京,北京是他的第一故乡,他在北京度过了自己从童年到中学的时光,后因政治原因随母亲来到了台湾,来到了他的第二个故乡,在那里他走进了热爱的考古学。再后来为寻求更广阔的的学术天地远赴重洋,四海为家。

但终其一生,他的心始终牵挂着海峡两岸的故乡,他是一个饱含深厚民族情感的学者。他积极把国外先进的考古学理念、技术传播到大陆,努力促成中美合作发掘,多次去北京大学、山东大学等高校为学生们开坛授课,多次谋求帮助四川大学建立先进的考古实验室,对大陆去美国交流的学者和年轻学生他总是竭尽所能在国外给提供帮助与教导。

当然,最重要还是他利用自己在国际学术界的威望,将中国考古推向世界,让世界了解中国,理解中国。他曾自己说开玩笑的说他是在国外不管住多少年也变不成“海外华人”的那种人。

▲在商文明国际讨论会上,1982年左起:高去寻、胡厚宣、张政琅、夏鼐、张光直等

▲在商文明国际讨论会上,1982年左起:高去寻、胡厚宣、张政琅、夏鼐、张光直等

徐苹芳先生说:“中国考古学的成就为世界接受和认可,光直起了不可替代的作用,中国考古学界永远纪念张光直为中国考古学所做出的贡献”。

俞伟超先生评价:“1975年以后,张光直成为最热心地促进中国和西方考古学界进行交流的第一人,他无疑是东西方考古学舞台上最活跃而耀眼的人物”。

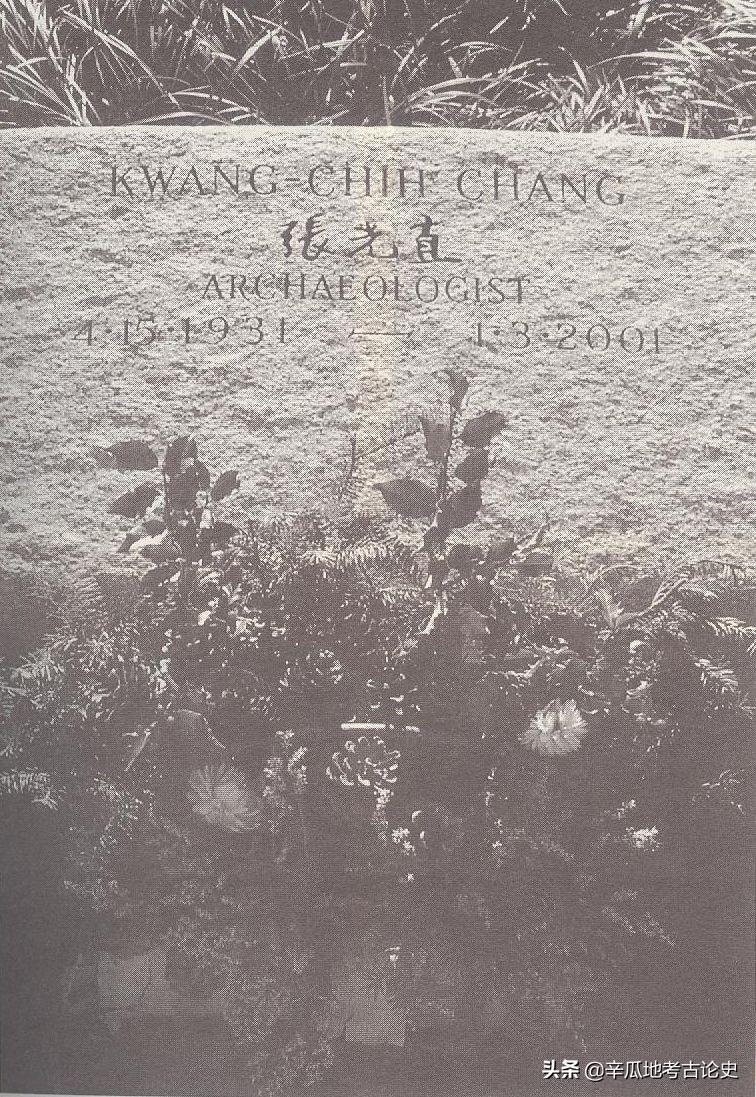

▲张光直墓,美国马萨诸塞州

▲张光直墓,美国马萨诸塞州

先生去有17载,倘若先生在天堂能够看见今日中国考古学的发展,我想他一定欣慰不已。

当初先生是多么渴盼中国考古学走向世界,中国考古学家了解世界,而今十数年过去,中国考古学不仅为世界所关注和认同,中国考古学家更是走向世界去发掘异彩纷呈的人类文化。

这门年轻的学问在中国正如他所愿,前途无量,日新月异。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000