邵学成:巴米扬山谷文化景观和考古遗址的考古美学探索

巴米扬山谷的文化景观和考古遗址,拥有世界上石窟群体组合最为独特的石窟寺,石窟总数约为1万个左右,主要包括巴米扬主崖石窟、弗拉迪石窟(Fuladi山谷的Kalai Ghamai、Qoul-i Akram)、卡克拉克石窟(Kakrak)、焦古拉(Shar-i Ghulghulah)四部分。

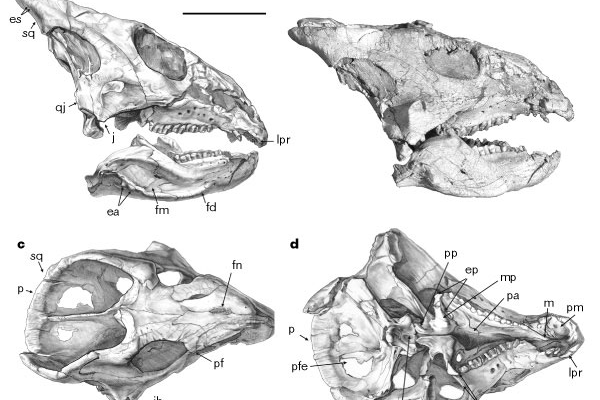

被毁前的东大佛 京都大学人文科学研究所/供图

被毁前的东大佛 京都大学人文科学研究所/供图

巴米扬主崖石窟全长1300多米,尤其是东西两个大佛立像非常引人瞩目。不幸的是,2001年塔利班政权无情摧毁了这两尊立佛像,整个石窟寺院遗址也遭到不同程度的破坏,这一事件曾震惊世界。2003年巴米扬遗址因其独特价值被联合教科文组织评定为世界文化遗产,定名为“巴米扬山谷的文化景观和考古遗址”。巴米扬山谷的文化景观和考古遗址汇集了大量的佛教寺院、庙宇,以及伊斯兰教时期的防御建筑,向世人展示了从公元1世纪至13世纪期间以古代巴克特里亚文化为特征的艺术和宗教发展。正是在这一发展过程中,佛教艺术的犍陀罗流派兼收并蓄了各种文化影响。同时,因为当地不稳定因素和对文化遗产安全的潜在危险,巴米扬山谷的文化景观和考古遗址也被列入《濒危世界文化遗产名录》。

研究缘起

阿富汗的考古美术研究历来是欧美日各国的重点研究项目,各国学者呕心沥血经营百余年,研究成果丰硕。遗憾的是中国学界因为种种原因一直缺席邻国阿富汗的研究,1979苏联进入阿富汗引发的地区动乱更是增加了对于该地区的研究难度。巴米扬遗址在中国学界被重视也是在改革开放之后的一段时间。官方文献记载唐朝曾经设置过写凤都督府辖制该区域,但外国考古学研究史中尽管一直积极寻找来自中国的影响和证据,某些物质遗存显示与中国有关联,但没有真正让人信服的突破。因为早期研究时机的错过,所以国内学人没有掌握真正的一手资料。

巴米扬东西大佛在2001年被阿富汗塔利班恐怖组织炸毁,部分石窟也遭到破坏,这个灭佛事件不仅让人类文明史蒙羞,也被某些人悲观地认为是巴米扬佛教美术研究的终结,因为它们消失了。还有阿富汗境内无数的考古遗址被盗掘破坏、博物馆馆藏文物也都遭到了洗劫倒卖。但过去的经验教训终究是为未来而存在,人类历史一直热衷于反思自我伤害,物质和肉体都会消失,精神是永存的,毁灭中的重塑信心的过程当然也会非常漫长。

被毁后的东大佛

被毁后的东大佛

阿富汗短暂恢复和平后,少量的专家和机构还在筹划着修复、重建大佛的事情。德国队曾经重建西大佛的足部,但是受到修复专家的质疑和批评,也停止工作。空空的佛龛继续吸引着很多学人的好奇,也对这个事件的前因后果产生着种种幻想。战乱后重建中的阿富汗百废待兴、危机四伏,但也充满着机遇,各国在联合国的支持下获得了一个相对公平的研究环境。各国考古美术考察队在联合国教科文组织的帮助下进入巴米扬山谷及其周边地域进行专项调查,巴米扬石窟历经浩劫,实际毁坏程度超乎人们想象,很多大像、石窟内部的装饰已经荡然无存,一些美术史的研究基本失去继续深入的可能。但结合巴米扬佛教遗址百年研究史,同时结合全球视角进行比较观察,也会看到不同的视角观察和转述中,巴米扬作为一个叙述主体承载过太多的遗憾和故事。

意外偶遇的巴米扬

现实中的阿富汗是已经伊斯兰化千余年、佛教信仰已经基本消失的国家,19世纪开始被西方探险者发现巴米扬佛教遗址后,并不了解石窟的意义,因为欧洲的文化传统中并不包含佛教内容。同时当地原住民对于石窟的原貌和象征意义已经一无所知,尤其是识字率低下和濒临贫困温饱线的生活困扰着当地人的文化认知水平。

巴米扬的大佛开始作为一个视觉冲击在西方社会受到关注,同时欧洲关于中亚的神秘印象开始被重建,尽管中国有同等数量的石窟寺庙,但因为身居内陆地区当时还未被欧洲探险者记录转载。佛教起源的印度没有如此大的巨佛造像,犍陀罗地区也没有石窟和巨佛,这对于了解巴米扬佛教形成了难度。

早期的欧洲殖民者已经占据了印度,并且以此为跳板,窥视着东亚和中亚的广阔领域。根据现有的资料来看,早期的探险家是在接触中国西藏地区之后,才对巴米扬地区产生了是佛教遗址的感觉。

为何阿富汗的兴都库什山脉会突兀地存在这种大体量的佛像呢,它的含义是什么?这一异象被东西方学者关注后,立刻成为一个研究“显学”。巴米扬后期逐渐在欧美学界是作为东西方融合的古代希腊化佛教遗址案例被重视,大佛的出现告诉我们什么是佛教的超常创造真实,祈求为成佛的愿望,让信徒们渴望被实现的心理能量的转化,可以在各种地区以多种多样的方式呈现。

巴米扬石窟外景

巴米扬石窟外景

阿富汗本身历史文献和文字资料的稀薄一直困扰着所有的古代史研究,从周边邻国寻找文献资料成为理解过去最便捷的方法,这个时期解读巴米扬最重要的文献来自玄奘的《大唐西域记》和慧超的《往五天竺国传》,这些基本都是欧洲汉学家的功劳,他们孜孜不倦地翻译,为后人研究提供了便利。当然这一阶段决不能忽略其他因素对近代考古学发端的影响,殖民主义、民族主义都曾经与考古学研究搅浑在一起,乱挖乱掘和科学考古的混杂构成那个时代特色。这些研究也如黑夜中点亮一盏烛火一般,能够微弱发出些许光芒,让人看到希望,已经很不容易,地区动乱和缺乏后勤保障一直影响阿富汗考古学的深入发展。当然更令我们可惜的是,在国际研究浪潮下,尽管各国学者都在使用着汉语文献资料研究,尽管这些学者与中国有着深刻交集,但中国除了零星的翻译转述,很难见到令人信服的深入研究。

法国精英主义研究

巴米扬研究正如一块磁石—样吸引着全世界有着钢铁意志的考古学家,而一旦被吸引,则会永远魂牵梦绕。 1919年阿富汗建国,其初期的考古学研究中,学人是从不同视角在物质和精神层面上寻找创建大佛和石窟寺院的建造动因及过程。巴米扬佛教美术研究从一开始就出现“考古学家的忽略”“语言学家的校订”“佛教学者的隐喻”等研究现象,因为宗教研究总是会涉及人类本性和文明的高贵,包含着美学的、浪漫的追求,是一种特殊的、不可预知的信仰现象遗存。佛教遗址和美术遗品有时无法以统计学的方法加以归纳涵盖,因为具有“独特人性”,被赋予佛陀的神圣象征意义,所以对这些事物进行研究时,恰恰是经不起科学探索,这些也与早期学科的建设和规范相关,唯物主义逐渐被导入艺术史研究,进而获得大家公认。

巴米扬佛教美术研究史按照时间顺序分为三个主要的阶段。这三个阶段的划分都与阿富汗的政治局势密切相关,第一个阶段是从1922年法国签订30年考古独占协议,大致随着第二次世界大战结束而停止。后两个阶段划分均与阿富汗国内政局动荡相关,分别是截止于1979年苏联进入,和开始于2002年阿富汗的战后重建。此外这三个阶段也明显体现出考古学调查内容和方式的层次关系。第一阶段学界讨论的是前伊斯兰化时代内的巴米扬石窟建筑的状态和功能;第二阶段有关学者通过实地考察构建起巴米扬佛教艺术和周边地区的发展脉络,并尝试解决精确的年代学问题;第三阶段是跨学科的交叉式研究,扩展了有关巴米扬山谷文化景观的整体认识,同时致力于思考巴米扬地区的佛教部派及其义理。

巴米扬山谷景观

巴米扬山谷景观

巴米扬学术史中的第一个阶段集中解释巴米扬山谷佛教美术的起源与传播,在未知的中亚地区佛教整体面貌之下,早期法国学者由于受到汉学和伊朗学的强烈影响,对巴米扬年代学研究过分依赖于周边国家已有的研究成果,而同时由于在印度区域研究的惯性,又同时倾向于从印度寻找美术图像的根源。例如,根据佛教美术自西向东传播的基本逻辑,由于《大唐西域记》明确记载629年左右巴米扬大佛已经存在,而且始建于460年的云冈石窟昙曜五窟风格与之相近,因此武断确定了巴米扬大佛建成的下限年代不晚于5世纪中叶。这一阶段法国学人研究主要集中在大佛和石窟寺建筑艺术上,这也与早期研究学人的兴趣点相关,这些DAFA考古中心的组织成员包含多个学科的人,语言学家、地质学家、建筑师和画家等,这些学人丰富的兴趣爱好,也注定了阿富汗巴米扬初期研究的多样性和斑驳多彩。

DAFA系列考古学著作主要是对阿富汗境内的遗迹属性进行甄别,最初,首任主任富歇(A.Foucher)对巴克特里亚希腊式佛像起源学说进行了实地考查验证,但富歇在巴米扬山谷并没有花费太多研究精力,尽管富歇在巴尔赫(Balkh)地区的考古基本一无所获,但在其总结性质历史地理学著作中对于巴米扬和犍陀罗之间的佛教美术互动关系进行探讨梳理。富歇认为巴米扬巨佛像是犍陀罗时期的产物,为以后的研究奠定了基调。其后哈金(J.Hackin)从石窟建筑与装饰的组合及使用规律出发,对佛教美术样式风格的创举性分析奠定了此后较长时间内的研究基础。

但是此时的艺术史学者提出了不同的观点,尽管很多研究是从风格学说和图像学出发,艺术史学家没有沉醉于佛像起源的假想,根据可视的美术品进行分析。美国艺术史教授罗兰(B.Rowland)、日本的吉川逸治首次提出巨佛可能建于6世纪以后,而其他石窟建于这一时间节点前后。同时日本美术史学者主要继承了法国学者的基本观点,关注的焦点也集中在对石窟壁画年代和佛教思想的研究。巴米扬壁画样式的来源是一个值得深思的问题,确切一点来说巴米扬艺术的源头来自于哪里,考虑到阿富汗物质文化复杂的属性,艺术史学虽然按照风格学对石窟进行了年代分期,但是因为缺少具体的年代学信息,以至于每一期内的风格来源与传播流变都有继续讨论的价值。

巴米扬山谷地下的秘密

2002年,在联合国教科文组织下,世界各国对阿富汗展开援助。联合国组织日本和德国运用最新的科技手段进行试验考古学研究,对于大佛碎片和石窟壁画进行检测修复,在观察佛教美术中微观物质材料成分的同时,运用碳14检测年代学结果也给美术史研究提供了参考资料,巴米扬东西大佛被确定为560年和620年左右。然而,新的科技分析材料方法可以提供给我们一个相对的年代学和一个单独的历史文化背景,对于巴米扬整体石窟的年代学仍然是重要讨论内容。

最重要的是法国考古队2003年至2009年在巴米扬山谷进行长达7年的发掘,考古队对以往理论上推测的涵盖文物遗存内容的地区进行探测发掘,发现了以往未知的地下佛教内容。《大唐西域记》中关于“梵衍那”国的描述的大都城遗址、山谷寺院遗址、佛塔和涅槃佛遗存都相继发现,这是最为丰富的研究材料。

观察考古复原资料中关于巴米扬山谷中存在大概60米高的佛塔在西方语境中引起了很大影响,这意味着巴米扬巨大的佛塔可以帮助我们有经验地看到巴米扬在佛教鼎盛时期的光景,大佛塔对我们来说开始作为一个视觉冲击建筑开始被重建新的视觉秩序。佛塔的出现告诉人们佛教世界中什么是“真实”,佛塔作为成佛即是涅槃,或者是“减灭”,也意味着“重生”。当然,有可能当时信徒愿望可以在多种多样的信仰空间中实现。

正在修复中的东大佛石窟

正在修复中的东大佛石窟

从地层学和类型学观察可以确认巴米扬地区出现过两次繁荣的佛教时代,根据钱币学证据,巴米扬佛教美术史最早可以上溯到公元2至3世纪,也便意味着贵霜时期佛教就已经进入巴米扬,3至5世纪,从考古遗址看楗陀罗风格是这一时期的主导因素,在佛教美术样式上与同时期哈达(Hadda)、迦毕试(Kapisa)区域有许多共通点。在5世纪末期佛教寺院建筑遭到了暴力毁灭,出现短期衰退,考古发掘出大量被亵渎和毁坏的佛像即为明证。根据地域间政治历史局势判断,毁佛过程有可能来自于萨珊或者白匈奴等异教徒的战争袭击,这也与这一时期整个中亚的动荡局势相对应。

5~6世纪的白匈奴和西突厥交替统治中亚时期期间,连接兴都库什山脉南北交通线路的重心开始从犍陀罗向巴米扬转移,从陶瓷器物和佛教美术等证据上可以观察到兴都库什山脉南北地区频繁的交流景象,巴米扬成为一个为佛教活动提供物质基础的重要商贸中转中心。从550年至750年间巴米扬山谷发生营建礼仪性纪念物建筑(立佛、坐佛和大塔等)的高潮,出现大量组合式石窟、寺院伽蓝、活跃的手工作坊,以往被破坏的寺院也被修复后继续使用。同时周边山谷都积极建设军事城堡建筑,整个城市景观营建和宗教建筑活动被认为是社会复杂性发展到一个更高阶段的标志,一定意义上讲是该地区封建社会的开始。这一阶段文化景观构成中佛教建筑与城市功能建筑并行发展,吸收了各地区的建筑样式,但是来自西方萨珊朝的影响更为显著。

我们再次回顾玄奘给我们关于各种宗教仪式在巴米扬范围的印象:文字风教,货弊之用,同睹货逻国,语言少异。仪貌大同。淳信之心,特甚邻国。上自三宝,下至百神。莫不输诚,竭心宗敬。商估往来者,天神现征祥,示崇变,求福德。

“三宝”(诸佛、教法和僧团)是描述的正统的佛教,但是还清晰地记述其他宗教实践的表演,从考古学上至少还确认琐罗亚斯德教在巴米扬山谷存续过。与此同时,商人们关于佛教的兴趣和布施活动是更加接近他们的本意:关注他们商业上经营的成果,而不是关注从重生循环中的解放。因为佛教清晰区分了社会业外人士与专职僧侣的信仰实践、活动空间和活动特点。尽管如此,巴米扬还是一个相对独立的佛教地点,其在《大唐西域记》中单独的“说出世部”条目,是玄奘留给我们宝贵的证据,使我们可以称佛教是巴米扬的“国家宗教”。但同时一个微妙的平衡——关于国王的权力和其宗教的关系在这里被暗示出来,佛教中心地位在这个国家的政治和生活管理作用非常清晰。

但是问题同样来了,什么是巴米扬佛教的象征呢,是大佛还是大塔呢?在持续繁荣近300年后,9世纪时巴米扬山谷寺院遭受的严重火灾毁坏了几乎所有的建筑和大佛像,此后该地区的佛教艺术和社会经济均走向衰落。伊斯兰化后,本地区人们渐渐忘记所有佛教时期的历史,石窟被用作居住和商用存储设施,成为游牧民的宿营地,回到了本文的初期叙述。

- 0004

- 0000

- 0004

- 0000

- 0000