徐坚:考古学家、收藏家和掮客如何干预金村考古发现

失而复原的金村

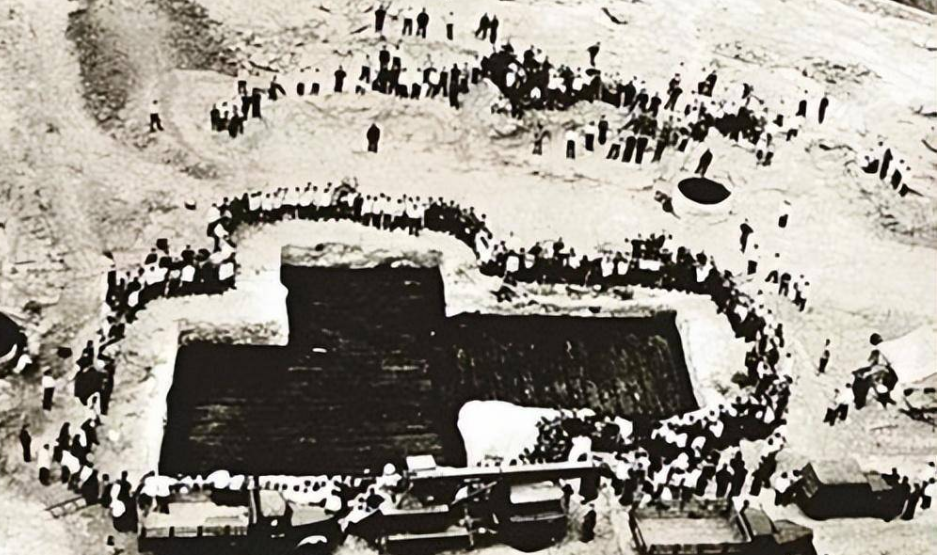

盗墓远比考古历史悠久。盗掘成了中国考古史上挥之不去的阴影。洛阳金村就是因盗掘而为人所知的。19世纪晚期以来,洛阳地区古墓盗掘猖獗。由于东西走向的陇海铁路的修建,邙山南麓大量古墓暴露在光天化日之下。1928年夏天,金村村民就在邙山脚下发现了成组群的墓葬,由此拉开了一场前后持续将近六年的盗掘。次年,地下的器物流散到洛阳、开封、天津等古物市场,引起海内外古董商和收藏家的关注。结果,金村器物除了少数几件保留在国内博物馆外,大部分藏在加拿大、美国、日本等公私收藏之中。

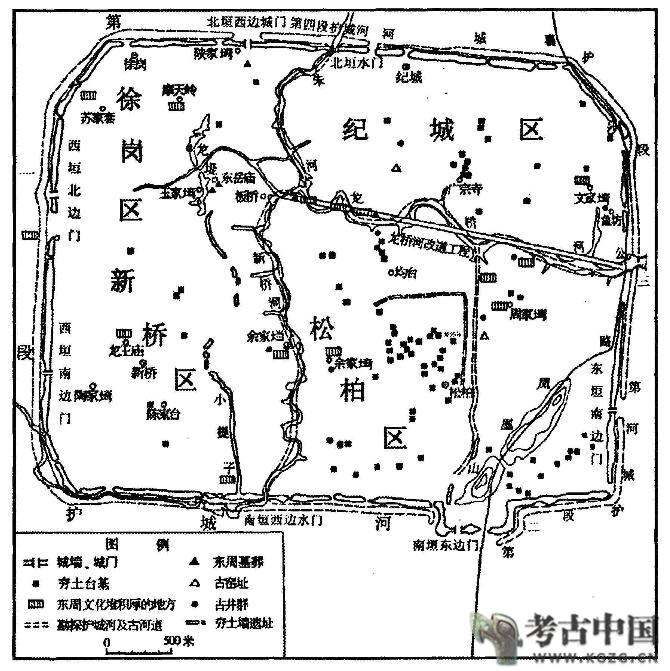

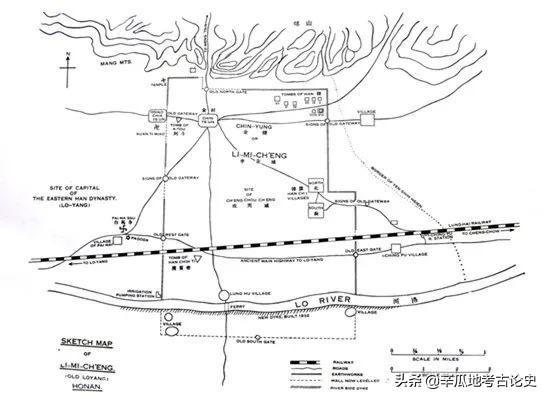

金村平面图(采自《洛阳故城古墓考》)

金村平面图(采自《洛阳故城古墓考》)

盗墓活动很少会留下记录,文物星散四方,金村也许就此消失。

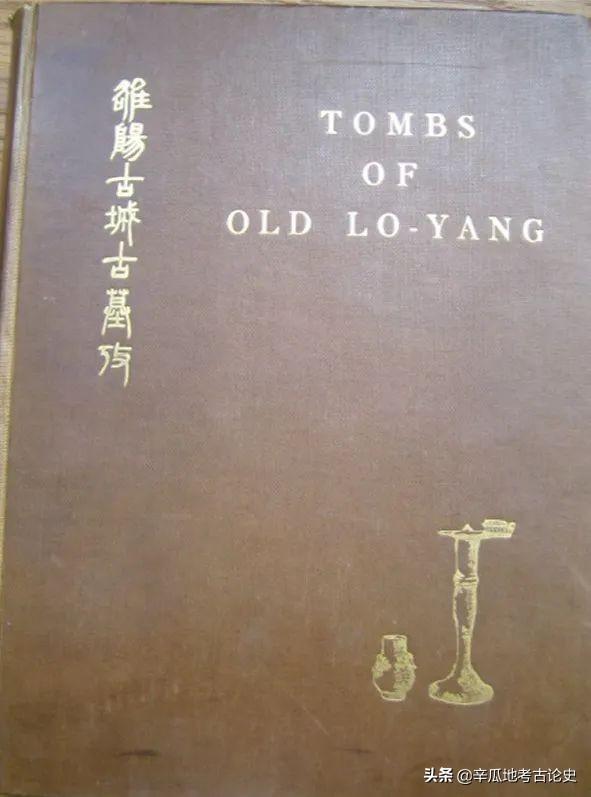

然而,怀履光(William Charles White, 1873-1960)和梅原末治(1893-1983)改变了金村及金村器群在中国考古学史上的地位。1934年,上海别发印书馆(Kelly & Walsh, Ltd.)出版了怀履光的《洛阳故城古墓考》(Tombs of Old Lo-yang);1936年,梅原末治的《洛阳金村古墓聚英》在京都小林出版部问世,过了六年,该书出版了增订本。怀履光当时为加拿大安大略考古博物馆收集古物,梅原末治是近代日本刊布和研究中国青铜器最主要的学者之一,由于他们的身份和地位,这两本著作成为人们了解金村乃至东周考古学的必经门径。

传说出自金村的青铜器、玉石器和漆器不仅数量巨大,而且制作精美,错金银铜器尤其有名。不仅如此,这些器物在相当长的时期内甚至被当作东周时代两周地区甚至中原考古学文化谱系的主要标尺。

《洛阳故城古墓考》封面

《洛阳故城古墓考》封面

考古学家能干预考古发现吗

金村本来是要失散的,后来竟然“完整”地出现在世人眼前,并成为东周考古的一个标杆单位。失而复原,就像一个传奇。是考古学家改变了金村的命运。

就此,徐坚提出一个问题:考古学家在考古发掘中扮演着什么角色?仅仅只是上帝的一个工具吗?显然不是。徐坚当场决绝地表示,如果真是这样,那他会义无反顾地离开这个行当。实际上,对所有解释历史和现实的人文学科和社会科学而言,学者是一个至关重要的角色。他说,考古学这门学科之所以有意思,正在于考古学家之手是有判断力的,是有idea的。一个考古学家把东西从地下发掘出来,公之于众,这个过程就是遗物的后生命史的不可分割的部分。

以金村为例,战国时代是它的生命史,但是战国时代的金村怎样进入博物馆,怎样为公众所知晓,则构成了它的后生命史。而且,这个后生命史并不是在无菌环境下形成的。现代学者无时无刻不在干扰这个过程。我们今天在博物看到的藏品,除了在藏品上看到古代,同时也能看到现代。比如上海博物馆藏有非常精彩的青铜器,这些青铜器是否曾经构成不同的私人收藏,又是怎样进入上博的?这背后肯定有非常多的故事。这些故事就参与建构了上博馆藏青铜器的后生命史。

龙型玉佩

龙型玉佩

金村器群是完璧吗

由于怀履光和梅原末治在收藏和研究上的权威身份,他们两人建构金村的工作发表以后,几乎从未受过严格意义的学术审核。人们往往认为金村在海外就是一个完整的器物群。然而,金村器群实际上是一个拼盘,是古物学家采用加法或“聚英法”得到的。很少有人质疑或者警觉聚英法的合理性,相反还很盲目地推崇这种拼接马赛克式的做法。但徐坚从对金村器群进行全盘分析,对金村器群的流传和形成史有了深入了解以来,就持谨慎的怀疑态度,他的研究结论集中体现在《暗流》关于金村的章节之中。虽然高本汉早在1938年就对梅原末治辑录的“金村遗宝”提出质疑,但徐坚是第一个系统质疑金村完整性的学者。不仅如此,他还借此阐释非科学发掘器群的形成规则。

徐坚在讲座上花了大量时间,用器物形态学对金村器群的各个组别做了详细的分析。这是艺术史的分析方法,考察器物来自什么地方,从风格上判定年代。这也是一种回访法,把早年孤立的发现放到晚期更完整、记录更完备的发现序列当中,由此卡定其年代和文化归属。在展示器物的过程中,现场不时传来相机咔咔声,因为那些文物实在太精美了。

骉氏编钟

骉氏编钟

首先,徐坚以骉(注:读如“标”)氏编钟为例。青铜器是金村遗物中最重要的一个类别,而制作精美的错金银铜器向来被视为金村器群的典型特征。虽然传出自金村的器物早在1929年就出现在古董市场上,但并没有引起学者的关注。直到1930-1931年,带有长篇铭文的骉氏编钟的十二枚被纳入上海刘体智收藏后,才为人瞩目。这里也反照出中西学者的学术传承和研究旨趣。对那个时代的中国学者来说,传统金石学的影响十分深刻,所以对铭文会很敏感。而西方学者往往侧重考察器物的艺术层面,比如纹饰与西方艺术的关系。

骉氏编钟一套十四枚,其中五枚是大型钮钟,九枚是小型钮钟。怀履光购得其中大、小钮钟各一枚,剩下的十二枚被刘体智收藏,而后全部被财大气粗的日本住友财团收纳。怀履光和梅原末治公布的图录中,有钮钟和镈钟,没有甬钟。即使是怀履光公布的金村编钟,也明显地显示出组数太多,每组却显示出非常不整齐的残缺。更奇怪的是,梅原末治提供的金村器物中,甚至出现了东洋货。

除了年代上有早晚之分,形制上也有很大的差别。比如,怀履光公布的编号253青铜器圆壶壶盖上有莲瓣的装饰,这种形态跟河南新郑李家楼出土的莲鹤方壶比较接近,年代应当是春秋晚期。而编号251鎏金嵌红铜圆壶年代则晚到战国中期。怀履光公布的铜鼎中既包括中原一带很流行的样式,也包括流行于楚文化区域的铜敦(俗称“西瓜鼎”)。徐坚指出,倘若东周周王如文献假定的那样,是“天子”的话(事实并非如此),当然可能具有调度全国资源的能力,因此在王墓中可能出现不同风格的器物。但是,如果墓葬之中包含势力远不能覆盖的地区,甚至敌对地区的器物,或者年代跨度太大,甚至明确晚于假定的墓葬年代的器物的话,都是值得质疑的。

流行于楚文化区域的铜敦(俗称“西瓜鼎”)

流行于楚文化区域的铜敦(俗称“西瓜鼎”)

也就是说,怀履光和梅原末治认定的金村青铜容器中,包括了多种来源、多种风格和多种年代的器物。接着,徐坚对漆器、银器、玉石器一一作了分析说明。最后他指出,所谓“金村器群”实际上是个混杂的概念。怀履光和梅原末治都对金村器群的不完整性表示忧虑,觉得还有不少遗物应有而没有收纳,但他们都忽略了不纯洁性问题,也就是金村遗物中的非金村成分。他们都在拼命做加法,尽可能收纳众口相传的金村出土物,却不曾想过做做减法。因此,他们的金村器群才会包括形形色色的器物,有年代上晚于东周的,或者年代在东周晚期,却来自其他地区的。

总之,金村器群固然遗漏了不少确实出自金村各个墓室的遗物,但也混入了相当数量的时代、地域和文化归属相冲突的器物。而金村又被视为东周时代中原地区考古学文化的标准器,有的孤例被用来确认一个时代的艺术成就高峰。这无疑会在考古学史和物质文化研究方面留下不准确甚至是误导的信息。

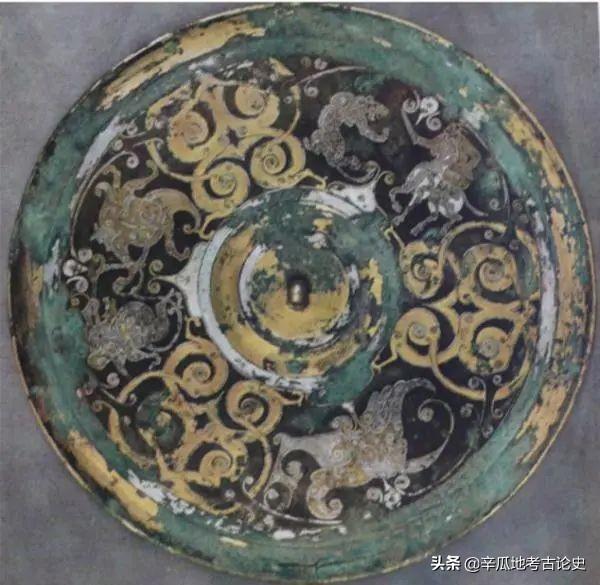

错金银铜器

错金银铜器

其实,梅原末治的金村图录出版不久,著名的汉学家高本汉1938年就在《远东古物馆馆刊》第10期发表了一篇重要的书评。这可能是迄今对金村学术最详细和最有见地的观察,但一直没有受到足够的重视。高本汉准确地指出,“在传言、二手甚至三手证据基础上 进行复原的危险是显而易见的,他(怀履光)的著述随后的分析中也表明若干他认为来自金村的器物不太可能出自这些墓葬。”高本汉的书评主要是针对梅原末治的,他严厉批评了《洛阳金村古墓聚英》在选择“金村遗宝”上的混乱标准。高本汉指出,梅原末治通篇都无法说明他依据什么将若干器物纳入金村器群。但是,令人遗憾的是,高本汉没有进一步甄别梅原末治所收器物的可靠性,转而以大量篇幅讨论一些细节问题。这导致梅原末治后来的增订本只是在资料上有所补充,对于更致命的方法论问题却避而不谈。

怀履光和梅原末治的故事

就此,我们不能不问:怀履光和梅原末治是怎么收藏那批古物的,又是怎样出版他们的著作的。只有深入了解这些,我们才能大体实现对历史上的先驱学者同情之理解。 怀履光是加拿大传教士,在中国赈灾史和红十字会史上具有举足轻重的地位。受圣公会派遣,他曾在福建教区担任牧师,1910年转向河南开封,开辟圣公会河南教区,并担任首任主教。到了1920年代,他喜欢上了考古。1924年,他受加拿大皇家安大略考古博物馆馆长的邀请,开始代为收集中国古代艺术品。从此,考古成了他的主业,传教倒成了副业,这甚至引起同事的不满。不过他是个人生赢家,业余爱好发展成为退休之后的事业第二春。1936年退休后,怀履光成为多伦多大学汉学副教授,兼皇家安大略考古博物馆东方部主任。

怀履光

怀履光

在强势的国族主义话语下,因为传教士身份,怀履光在近现代中国常常招致怀疑。中文文献讲到金村盗掘时,他和华尔纳(Langdon Warner, 1881-1955)成了帝国主义文化侵略者。根据这些文献,怀履光等“胁迫当地农民挖掘”,“从1928年至1932年的五年间,他们荷枪守卫,搭棚立灶,共掘开八座大墓,出土文物数千件,大部分被运往国外卖掉”。对于这些指控,当事人都三缄其口。华尔纳的学术生涯以日本艺术为重心,即使在与中国艺术密切相关的1923-1936年,他也从来没有提到金村。怀履光的《洛阳故城古墓考》丝毫没有提及金村古墓的具体发掘过程,甚至连发掘起讫时间也是推断。

综合种种材料表明,怀履光在金村发掘时确实不在现场,而是在离洛阳数百公里的开封府。怀履光很可能是从开封古董市场上得知金村遗物的。他始终没有机会进入发掘现场。实际上,金村墓葬的盗掘一直都在洛阳本地士绅和乡民的控制之下。

怀履光虽然可能是距离金村最近的主要买家,但他并不占据优势。中国的古物流通网络到金村发掘之时已完全成熟。在这个体系中,开封只是一个次要环节。那时的流通网络跟以前有一点不同,就是“洋庄”的兴起,这样中国古物流通体系也在逐步国际化。说到当时的洋庄,最有名的当属卢芹斋创办的卢吴公司和日本人山中定次郎创办的山中商会。在金村器群的流散上,这两家公司都派人驻扎在洛阳,与当地的古董商直接竞争。

众多古董商和掮客纷纷以金村器物为名交易,这应该是古物流通市场的一种常态。陈梦家在一篇文章中写道:“如濬县出了铜器,一切周初铜器皆说‘濬县出的’。大家趋尚清河与巨鹿的磁器,也说一切宋磁都是那儿出的。琉璃厂至今有不少的沈周文征明,都说是真的。”这无疑准确地指出了古董行的一种趋向和风尚。如果有大批文物涌向古董商,金村就成了最好的招牌。不管是不是金村出来的,只要能交易成功,都会被贴上金村的标签。就这样,大量并非出自金村的器物以金村之名流入古物市场。

错金银狩猎纹铜镜

错金银狩猎纹铜镜

说到梅原末治,他在中国考古学界非常有名,甚至被视为泰山北斗,这主要是因为梅原末治是少数一直与中国学术界保持了联系的日本学者,即使在中日建交之前的隔绝期中。徐坚在日本发现,不少学者其实对梅原末治的古物研究方法是持质疑态度的。由于我们过度相信梅原末治是汉学大家,对于他的研究,我们很少,甚至都不愿意从纯粹学术之外寻找写作动机。对梅原末治而言,金村只是实现他在中国古代艺术和考古研究上的一个“由头”或者“道具”。梅原末治擅长以中国考古学大发展时代的最新发现为参照,重新评估海外中国古物收藏。

19世纪晚期以来,中国文物成潮流地外流,零零散散多有报道。但是,到底有多大规模,我们并不知晓。梅原末治借金村之名,把散布在全世界的,具有类似风格的精彩绝伦的中国器物聚拢起来,于是有了《洛阳金村古墓聚英》。 之前,梅原末治出版了另一部名作《欧美蒐藏支那古铜精华》。徐坚提到,他第一次听到这本书的书名是在大学期间,但是直到2008年才在巴黎吉美美术馆的图书馆中看到。他至今都记得,当他看见图书馆馆员推着轰隆隆响的小车出来时激动的心情。这是一部七卷大开本的豪华图录,无论是装帧,还是印刷,还是照片的拍摄水准,至今看起来也一点儿都不过时。这部图录刺激了不少中国学者,其中就包括容庚和陈梦家。容庚后来出了《海外吉金图录》,而陈梦家出了《美帝国主义劫掠的我国殷周铜器集录》,都是中国学者憋了一口气要和日本学者较劲的结果。反过来,这也可以想见,任何人见到这套大开本图录时感受到的震撼,甚至有点窒息。

《欧美蒐藏支那古铜精华》封面

《欧美蒐藏支那古铜精华》封面

《欧美蒐藏支那古铜精华》印量非常有限,每套都有独立的编号,因此目前即使在收藏丰富、历史悠久的东亚艺术图书馆中也是非常罕见的。打开扉页,在陈述学术目的之余,有些细节可能能给我们更多信息。这套书并不是纯粹的学术著作,而是梅原末治应山中商会之邀编辑的,实际上也就是山中商会的销售图录。出版发行之后,山中商会会及时补寄照片和勘误表,也会寄出哪件器物已经售出的简要说明。山中商会的兴盛就是中国文物外流的一个缩影。 这个时期,日本及全球其他地方的中国艺术品收藏急速膨胀。主要在洋庄的帮助下,全球的中国古代艺术品收藏已经从满足西方猎奇心态转变到真正认识中国艺术之美。到1930年代,人们有一个强烈的愿望,需要描绘一张最新的中国古代艺术品的全球分布图。拥有中国古代艺术品收藏的藏家们也希望界定自身的地位。在一定程度上,这就促成了西方在1935-1936年的伦敦中国艺术博览会。这次艺展对中西学术、商业、收藏、观众等各个方面来说,都是一拍即合,由此造成一场轰动世界的文化盛会。这是中国国宝第一次走出国门,也是迄今为止在海外展出的最高规格的国宝展。对国民政府而言,大战在即,文物外交有助于获得更多的支持。对于故宫,这次大展的意义同样非常寻常,故宫从帝制遗产到博物馆的转变过程漫长而曲折,正是在伦敦中国艺展上,故宫最终成为艺术博物馆的龙头老大。 日本的中国古代艺术收藏在这个时期内也是突飞猛进。住友财团收藏的奠基人住友春翠的泉屋收藏了大量中国青铜器,泉屋的图录在很短的时间内不断重编再版,一方面说明其收藏增长迅速,另一方面也说明研究和认识迅速成熟。日本的中国艺术收藏迫切需要集成式编纂,这是梅原末治的系列图录的背景。 这样看来,金村从盗掘开始就融入到古物流通网络之中,怀履光只是其中的一个买家,并没有操纵的能力。而且,由于金村声誉鹊起,以至于从不同地点盗掘出土的不同器物都有可能贴上“金村”标签。因此,任何一笔“金村”收藏都有可能是时代和地域意义上的杂拼。而在最重要的编辑者中,虽然怀履光以真实记录为目标,但是对于梅原末治而言,全球或者日本各大收藏的辑录式整理才是他的主要兴趣。而梅原末治在甄别鉴定上过度相信口述资料,在风格厘定上显得粗糙,这导致本就不够清晰的金村进一步模糊了。

徐坚 著:《暗流——1949年之前安阳之外的中国考古学传统》

徐坚 著:《暗流——1949年之前安阳之外的中国考古学传统》

- 0001

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000