《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》新书研讨会

一场名为主题为“夏文化考古:方法论、历史观与古史重建——《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》新书研讨会”基本集结了当下关于夏文化研究的重量人物。北京大学考古文博学院教授孙庆伟作引言,北京大学考古文博学院教授徐天进主持。北京大学中文系教授李零、北京大学历史学系教授朱凤瀚、北京大学考古文博学院教授赵辉,中国社会科学院考古研究所研究员许宏、研究员严志斌、副研究员常怀颖,首都师范大学历史学院教授袁广阔,中国人民大学考古文博系教授韩建业、教授陈胜前出席并参与讨论。其中诸位教授的言论值得大家慢慢品读。

徐天进 北京大学考古文博学院

徐天进 北京大学考古文博学院

本次研讨会围绕孙庆伟教授的著作《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》(以下简称《鼏宅禹迹》)展开。研讨会伊始,徐天进教授介绍了组织本次会议的原因、该书的创作背景及其在方法论、历史观上的进步,并传达了因故未出席的李伯谦教授的寄语:一个时代有一个时代的学术,该书的出版标志着“青出于蓝而胜于蓝”。将河南龙山和二里头文化看作夏文化是夏文化研究的最大成果,同时,还有许多细节需要我们继续探索。

孙庆伟 北京大学考古文博学院

孙庆伟 北京大学考古文博学院

随后,孙庆伟教授发言。他表示,夏文化是能够引起大众共鸣的重大话题。因此,学者在回答这类重大问题时需要具备高度的社会责任感,不能低估社会大众对重大历史问题的热情。他强调,在没有确凿证据情况下,且未对传世文献进行系统辩驳之前,不能轻易说夏代不存在。孙庆伟教授还指出,学术界不应戴有色眼镜看待中国学者的研究。

李零北京大学中文系

李零北京大学中文系

李零教授指出,《鼏宅禹迹》研究的问题对中国来说是非常重要的问题,本次研讨会讨论的不仅仅是考古上的细节,更重要的是夏文化研究的方法论和历史观问题。西方学术界对中国早期历史多有质疑,在《剑桥中国上古史》中第一章,张光直先生使用了“夏问题”一词。“问题”这一措辞本身就说明,有关夏文化还存在很多争论。产生争论的一方面是由于相关证据不足,另一方面则是方法论和历史观问题。 李零教授进而指出,夏商周断代工程和中华文明探源工程具有特定的价值,是值得研究的重大问题。关于夏文化,现有证据和线索已经梳理得比较清楚。我们应多从方法论和历史观上进行讨论,同时也应看到其作为问题将会长期存在,不可急于下结论。 此外,李零教授还对徐天进教授提出的“没有文字证据的情况下能不能解决夏文化”的问题做出了回应。从文献角度和历史主体上看,不能否认三代存在,他相信三代的存在,因为都同时提出考古是与历史文献不同的另一种研究方法,在材料和理论方面会有很多争论。

朱凤瀚 北京大学历史学系

朱凤瀚 北京大学历史学系

接下来,朱凤瀚教授发表了自己的看法。他指出,《鼏宅禹迹》第一章考证夏代历史,通过对比《夏本纪》和《古本竹书纪年》梳理夏王朝世系。该章内容不仅具有原创性,还对东周文献中夏代都邑进行考订。尽管多数还没有得到考古证实,但其收集的原始资料非常全面,且对今后考古学的研究和发展具有指导意义。该书第四章对夏文化各种说法和研究目标进行了梳理,并为日后研究提供框架。 有关考古学文化与族属的关系,有学者主张早期考古学文化和族属之间应具有某种非一一对应的关系。朱凤瀚教授认为,春秋中期之前的对应比较科学,而春秋晚期及之后的考古学文化是超族属的概念。如果夏已经有王,那么夏文化应是以姒姓统治者为主体,依附若干个姓族的文化。因此,夏文化应该叫做夏人的文化——是在文化上、语言上、习俗上存在共同认同且居住接近,形成了以王朝为核心的夏文化。 朱凤瀚教授还表示,夏商之变发生在二里头文化三、四期之际。王朝的更替不一定导致文化的断裂,目前来看,二里头文化越来越接近夏文化。朱凤瀚教授认为,夏代可能已有文字。商人周祭制度严格并一直延续,不可能仅仅依靠口耳相传,因此,商前期应该有文字符号。但其具体形式不明,可能是因为尚未发现或仅被少数人掌握。夏与商前期可能存在类似的情况,只是夏的实际情况及文化发达程度仍需考古学证明。朱凤瀚教授最后指出,夏文化探索仍在路上,期待日后发现高等级大墓以大大推进研究。他认为,《鼏宅禹迹》一书是不回避问题并严肃讨论问题的扎实著作,是考古学与文献史学相结合的典范。

韩建业 中国人民大学考古文博系

韩建业 中国人民大学考古文博系

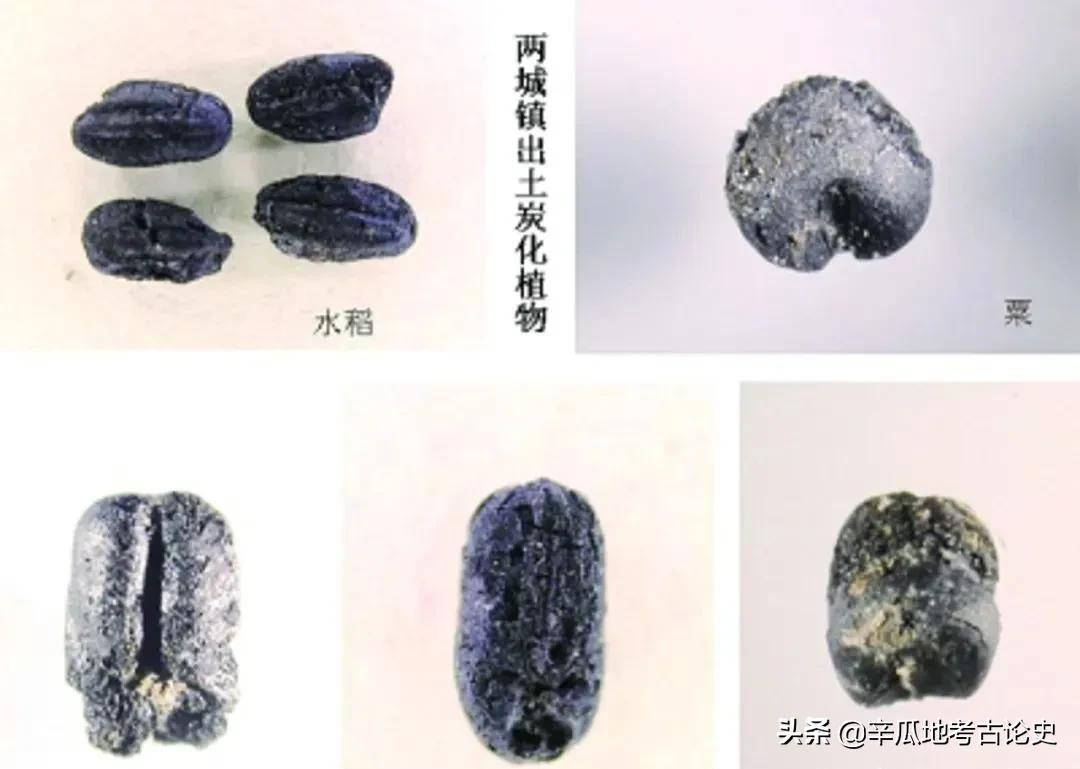

韩建业教授提出,在以往,夏文化研究多是论文集,而系统梳理夏的专著很少。《鼏宅禹迹》将考古材料与文献对证,对新材料产生了新的思考。韩建业教授指出,夏问题是无法回避的重大问题,需要在学术上进行不断讨论才能进一步推进其发展。任何国家民族都应有自己的学术立场,任何学者都是在特定历史背景之下进行学术研究——不能因为背景原因否认学术上的成果。 韩建业教授还对该书有关“禹征三苗”的研究表示支持。他认为,从考古学文化面貌上来讲,这一时期该地区确实存在较大变化。该书将重大历史事件和考古学文化上的变迁相对应,而这对夏的上限研究很有意义。韩建业教授还提出,文献记载与考古发现不整合的现象:文献记载中禹、启时期社会已经发展到较高水平,但龙山后期并未发现有以河南为中心的强势考古学文化。因此,实际情况更可能是万国林立。文献记载是夏代晚期或商周时对夏历史的叠加、夸大,因此,在使用文献时首先要对文献有所怀疑,尤其是细节部分,韩建业教授主张在疑古的前提下信古、释古。

袁广阔 首都师范大学历史学院

袁广阔 首都师范大学历史学院

随后,袁广阔教授发言。他提出,《鼏宅禹迹》是夏文化研究中考古学和文献结合最系统的一部,同时,该书还使用了很多新考古材料。最近,在郑州商城外郭城西南墙发现有两组地层关系。这表明,郑州商城外郭城年代在二里岗下层之前,较之前报告的年代提前很多。 袁广阔教授还对之前讨论的相关问题进行逐一说明。关于夏商分界问题,他表示,二里头文化四期大部分进入商的纪年。其次是新砦期的问题,他认为,二里头文化是从王湾文化和后岗二期文化发展而来的。二里头文化诞生于新砦期向洛阳盆地的移动及西方齐家文化因素的融入,二里头文化之后的发展表现为从洛阳地区向周边扩散。关于文字问题,他表示,目前可以确定商代中期小双桥遗址的朱书文字,而晚商甲骨文字应为早商郑州商城文字的延续,更早的庙底沟文化的刻画文字与后世文字相似,而有关文字的起源和发展还有待进一步的考古发现。

陈胜前 中国人民大学考古文博系

陈胜前 中国人民大学考古文博系

在方法论等宏观层面上,陈胜前教授比较关心的是知识生产背景,即外在时代背景和内在理论方法。他表示,若说时代背景是受到种种质疑的民族主义,那么其产生背景则是为了对抗帝国主义和殖民主义。在考古学诞生之初,汤姆森的三期说即为民族主义,因此,在进行知识生产时带有民族主义颜色是较为常见的。以中国为例,考古学研究就经历了外来说、民粹本土说、外来与本土混合说的历程。至于内在理论方法方面,陈胜前教授提出,首先应判断问题是否成立。夏文化确实是关于中国文明起源的重大问题,且它不是一个学科能解决的,应进行多学科研究。 陈胜前教授还提出,考古学是发现物质遗存的学科,而如何界定物质遗存概念对研究有很大影响,物质遗存能否解决人群、族群关系,可能是考古学的“哥德巴赫猜想”。陈胜前教授认同物质遗存与族群之间存在关系,这一关系也得到了民族志记载的证实。但是,二者之间的对应关系非常复杂。当代学界对族群的认识是多层次、相对性、构建的过程,因此,夏也许只是文化构建意义上的过程,而非客观标准的产物。我们对夏进行研究需要考古学发生转型:从族属到构建,从而进一步转向文化表达。尽管我们的研究也许无法解决夏文化问题,却可以不断深入地认识问题。

严志斌 中国社会科学院考古研究所

严志斌 中国社会科学院考古研究所

严志斌研究员随后发言。他首先赞同袁广阔教授有关早期文字的看法,并期待日后文字遗存的发现。严志斌研究员认为,《鼏宅禹迹》推进了学术史研究,在夏文化讨论上具有很高的作用和地位;书中提出《史记》为代表的上古史体系是可信的,为了构建真正意义上客观存在的夏,在方法论上使用了在历史、考古、历史情境下考古结合的新思路。 之后,严志斌研究员提出了自己的疑惑:若说以《史记》为代表的上古史体系可信,那么,信史是否可以向上追溯到《五帝本纪》?文献与考古相结合互相为证,一方面,审查史料是必须的,另一方面也应对出土材料进行审查。书中认为,考古学文化从河南龙山文化-二里头文化-二里岗下层文化一脉相承下来,这是否说明二里头文化既是夏又是商?这样的对应关系是否表示我们需对“考古学文化”概念做进一步思考和论证?

常怀颖 中国社会科学院考古研究所

常怀颖 中国社会科学院考古研究所

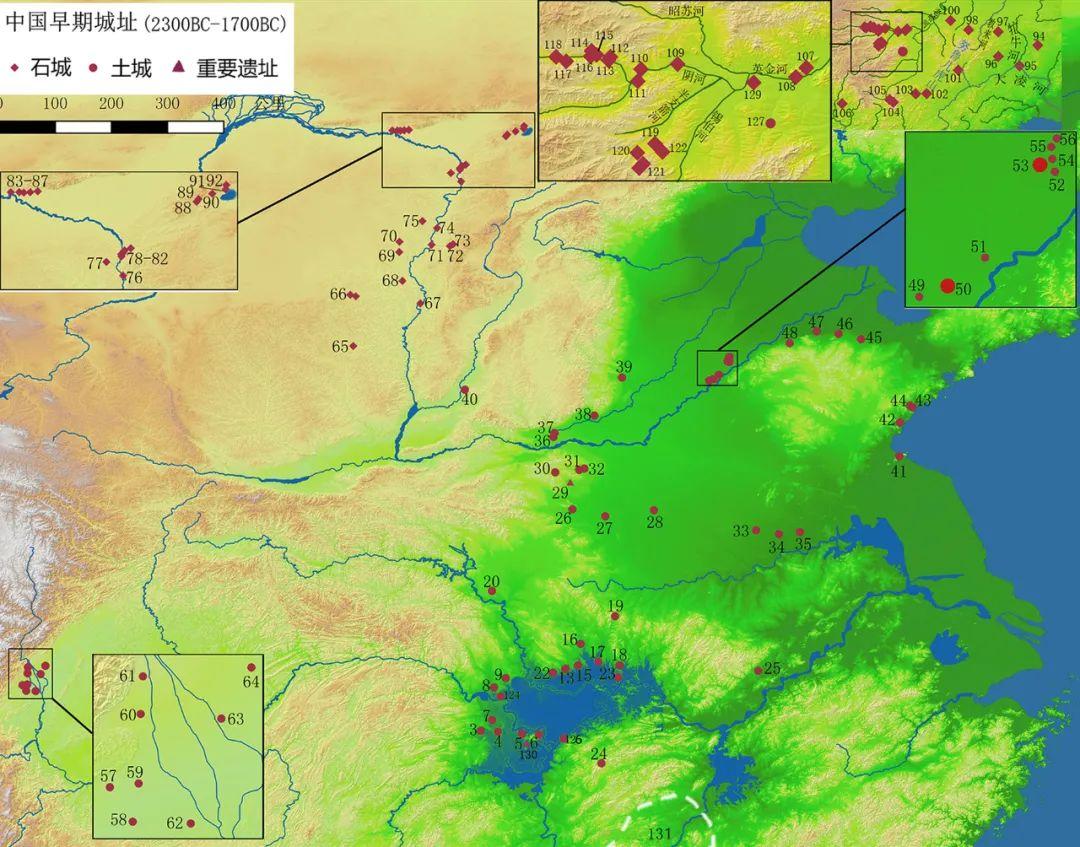

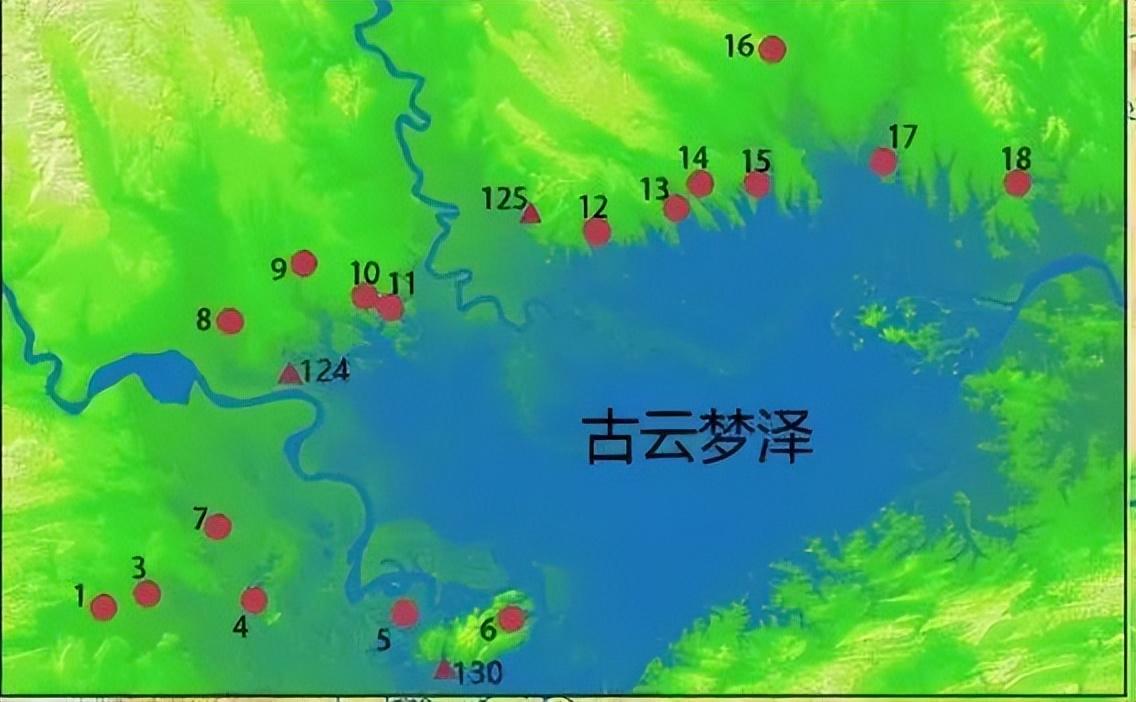

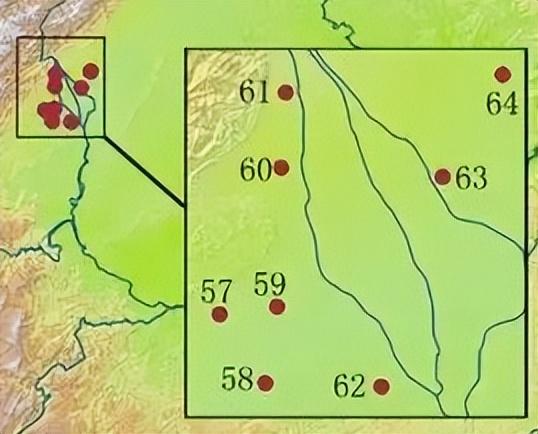

接下来发言的是常怀颖副研究员。他指出,《鼏宅禹迹》一书中存在两个问题:首先是考古材料不够全面,对于夏的遗迹现象(即河南龙山文化到二里头文化)的城址、墓葬材料未能进行研究、对比;其次,著作重点讨论了夏的形成问题及早期夏文化问题,而对于夏商分界问题的研究比重较小。 常怀颖副研究员还指出,文献中关于早期夏文化、夏灭亡及其与商的战争记载较多,且文本差异不是很大,而有关夏中期的记载差异较大。如果二里头文化是夏,往前追溯时就会有夏中期的问题。常怀颖副研究员同时指出,文化的发展是缓慢渐变的过程,很难找到精确的界限将其划分阶段。因此,看待文献的关键是关注语境。由于文献存在各种问题,考古学的探索十分重要,不能因为尚未发现文字就停滞夏的讨论。换句话说,有无文字不是确定夏文化的关键决定性证据。在考古学研究的方法论上,论证逻辑和材料之间常常存在缺环,这导致先商文化、先周文化等探索分歧很大——但我们不能因为文献或自铭文字材料不足就将问题搁置。

许宏 中国社会科学院考古研究所

许宏 中国社会科学院考古研究所

许宏研究员随后发言。他首先申明,没有发现文字就无法解决夏文化问题。许宏研究员持有条件的不可知论,且认为必须有类似殷墟自证性文字材料才可证实夏。对于《鼏宅禹迹》一书,他认为,这是当前夏文化研究领域一部集大成之作。历史语境下的考古学研究是对以往尝试的一种高度的概括和延续,书中的结论仍是推论假说而非定论,并未终结有关夏文化的纷争。 许宏研究员表示,该书的创新点在于首次提出“信史”的。但他同时指出,信史应该具有唯一性和排他性,推论假说对应传说原史,而确证定论对应信史历史。书中“信史”的概念即相信文献中的夏是存在的,这表示在与考古学对证之前已经存在信史的预设,而科学的学术研究应当是从怀疑入手的。同时,他认为信史不需要人为构建,而应是不证自明、没有争议的,且对“信史”一词在解题上应存在不同的思考。 许宏研究员还指出,自己关于二里头为早商都城的假说,同样是谈理论和方法论的问题——假说只代表可能性、是不排他的。有关夏是否存在,他则指出,夏文化是东周文献中构建的“非物质文化遗产”,孙庆伟教授的著作将这种非物质文化转化为物质文化,仍是一种推论,许宏老师认为暂时无法确证夏文化是物质文化遗产。 在方法论上,许宏老师指出,二里头文化每一段陶器群组合变化是相对平缓的曲线,没有明显的改朝换代。因此,不能用陶器这种不确定的标准取代文字证据,后者是确认夏文化不可回避的标准。当前研究中存在有人类学民族学、历史本体论与当代建构、主观认同论的对立。许宏老师认为,考古学研究是有边界的,考古学擅长长时段的研究而不擅长具体细节。基于学科研究的特点,应对是否将夏放在重要地位进行研究提出疑问。最后,许宏老师指出,现在正处于考古学转向社会研究的转型时期,有关夏文化探索还在路上,《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》一书具有里程碑式的意义。

孙庆伟 北京大学考古文博学院

孙庆伟 北京大学考古文博学院

孙庆伟教授针对上述问题进行简单回应。他指出,信比疑更难:在教学过程中常常遇到学生未读先疑的现象,但不能因为怀疑就不读文献、不读《史记》这样伟大的著作;疑不是研究的结束,疑的终点在于疑之后的信;《鼏宅禹迹》想说明的一点就是夏代是信史,其余的研究是在这个基础上做的进一步深化。关于严志斌研究员的问题,孙庆伟教授表示,不可对信史进行无限上溯,而司马迁在《史记》中有关《五帝本纪》的内容也值得我们怀疑。

赵辉 北京大学考古文博学院

赵辉 北京大学考古文博学院

随后,赵辉教授发言。他认为,夏的存在是肯定的。同时,我们在阅读文献时应有选择地相信,越是细节的记载就越应谨慎对待。目前研究中有关考古学材料与文献的不同倾向是方法论的问题。关于二里头文化能否与夏对应,赵辉教授表示,若从地望、时段以及考古学上识别的文化来看,二里头文化对应夏文化是一个大概率事件。 考古学在研究上是否存在边界?考古学能够解决什么层次的问题?关于以上两个问题,赵辉教授表示,考古学在描述趋势这种大问题上是有效的,但很难做到历史事件等具体研究(如夏商分界问题),且考古学研究得出的结论是一种大概率的描述。赵辉教授还表示,在夏商考古学研究中,对于是否存在更急迫、考古学更擅长的问题,有待我们进一步思考。考古学研究从物质文化史关注年代、谱系、族群族属的讨论,进而转向研究社会层面是不可避免的。未来,将出现更多值得研究的问题。

徐天进 北京大学考古文博学院

徐天进 北京大学考古文博学院

最后,徐天进教授表示,《鼏宅禹迹》一书是当前考古学界的重要成果,具有非常重要的意义且该书中的学术方法、观点、立场非常鲜明。一方面,该书作为阶段性总结的集大成之作,为日后研究提供了新的开始;另一方面,也将成为新的学术热点,并推动相关问题继续发展。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000