于孟洲 李泱泱:三星堆文化兴起前成都平原的文化与社会

#分享新生活#网络上对于三星堆文化的起源,充斥着多种不同的说法。虽然考古学界不会同意三星堆文化来自域外文化或地外文明的认识,但目前也还不能将三星堆文化的形成过程讲得非常清楚,所以这是考古学界在未来一段不短的时间内都要面临的学术课题。本文拟结合学界认识,对此问题略做讨论,以期对该问题的最终解决有所帮助。

一 连续与断裂并存的陶器文化面貌

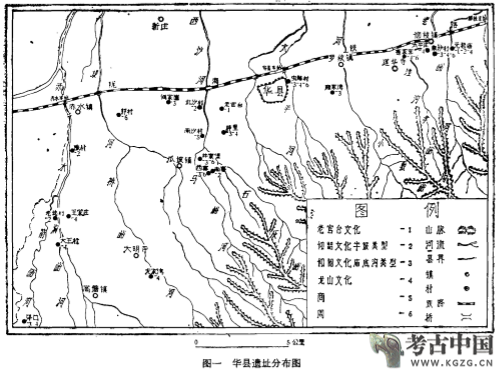

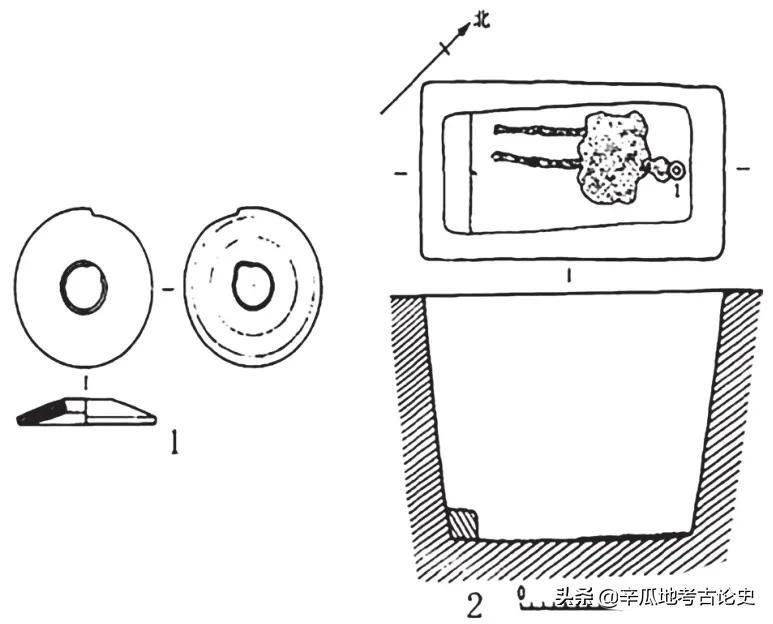

据学界研究,三星堆文化之前的宝墩文化(距今约4500—3700年)结合了川西高原营盘山遗存与长江中游屈家岭文化及峡江地区有关遗存的文化因素,又重新整合而成,前后延续了约八百年的时间(参左志强、何锟宇、白铁勇《略论成都平原史前城的兴起与聚落变迁》,《“城市与文明”国际学术研讨会论文集》,上海古籍出版社,2016)。而发展至宝墩文化四期阶段,陶器体现的文化面貌发生了一定程度的变化,以至于有的学者想用“鱼凫村文化”等新的命名来称呼(参孙华、苏荣誉《神秘的王国》,巴蜀书社,2003)。目前,成都平原上发现的这一阶段的遗存逐渐增多,即使在渝东地区的奉节老关庙遗址也能找到这一阶段的绳纹陶罐(图1)(参吉林大学考古学系、四川省文物考古研究所《奉节县老关庙遗址第三次发掘》,《四川考古报告集》,文物出版社,1998)。这就说明,宝墩文化四期或曰鱼凫村文化是成都平原史前文化发展中一个明确存在的阶段(下文暂用“宝墩文化四期”的表述)。因其承上启下,尤其是与后来兴起的三星堆文化关系密切,因此该阶段遗存也同时具有了特殊的文化意义。说其与三星堆文化有关,那是因为三星堆文化对于宝墩文化四期的陶有领罐、敛口罐、高柄豆、平底盘、器盖等都有所继承;不过,宝墩文化四期中的花边口沿罐、窄沿罐、曲沿罐、宽沿平底尊、高圈足豆、喇叭口高领罐等已不见于三星堆文化,这同样也体现了两者间的断裂性。再向前追溯,宝墩文化四期延续了三期中的窄沿罐、曲沿罐、窄沿盆、曲腹钵等器类,却少见了此前宝墩文化中的典型陶器花边口沿罐、敞口圈足尊、盘口圈足尊、喇叭口高领罐、宽沿平底尊、壶等。这体现出宝墩文化的典型因素逐渐消失,三星堆文化典型因素逐渐孕育、形成和发展的过程(参江章华、王毅、张擎《成都平原早期城址及其考古学文化初论》,《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001)。综合陶器器类与组合特点,宝墩文化四期恰处于三星堆文化形成前的变革阶段,也是文化因素整合与创新的阶段。所以,无论将其作为过渡性遗存,或一支单独的文化遗存,都有其合理性。但在大量相关的考古遗存资料发表前,给出一个确定的意见还为时尚早。

图1 老关庙遗址出土陶罐(T4④∶42)

图1 老关庙遗址出土陶罐(T4④∶42)

二 可能被忽视了的史前文化中心:三星堆

二十世纪九十年代以来,陆续发现新津宝墩、都江堰芒城、郫县古城、温江鱼凫村、大邑高山和盐店、崇州双河和紫竹等八座宝墩文化古城,显示出宝墩文化社会的集体组织和运行能力较强。受成都平原环境影响,也限于当时人类的适应能力,宝墩文化形成之初,人群大多聚集在成都平原西缘适宜人类居住的山前过渡地带,宝墩文化早期聚落基本位于岷江冲积扇两侧边缘地带,城址大多位于岷江西侧,至宝墩文化晚期城址及相关聚落则走向平原腹地(参前引左志强、何锟宇、白铁勇《略论成都平原史前城的兴起与聚落变迁》)。从目前的考古资料看,各城址均未延续整个宝墩文化时期。而且,进入宝墩文化四期,各城址内的文化遗存明显减少,城墙是否还发挥其功能,当时的社会是否发生了某种变革,都还需要进一步研究确定(参何锟宇、左志强《试论成都平原龙山时代的城址》,《“城市与文明”国际学术研讨会论文集》,上海古籍出版社,2016)。宝墩文化一、二期时,未有城墙的聚落数量很少,三期时这类聚落勃然兴起,还出现像温江红桥村、新都三尺村这种面积较大的聚落,四期时的聚落则多为小型聚落(参前引左志强、何锟宇、白铁勇《略论成都平原史前城的兴起与聚落变迁》)。

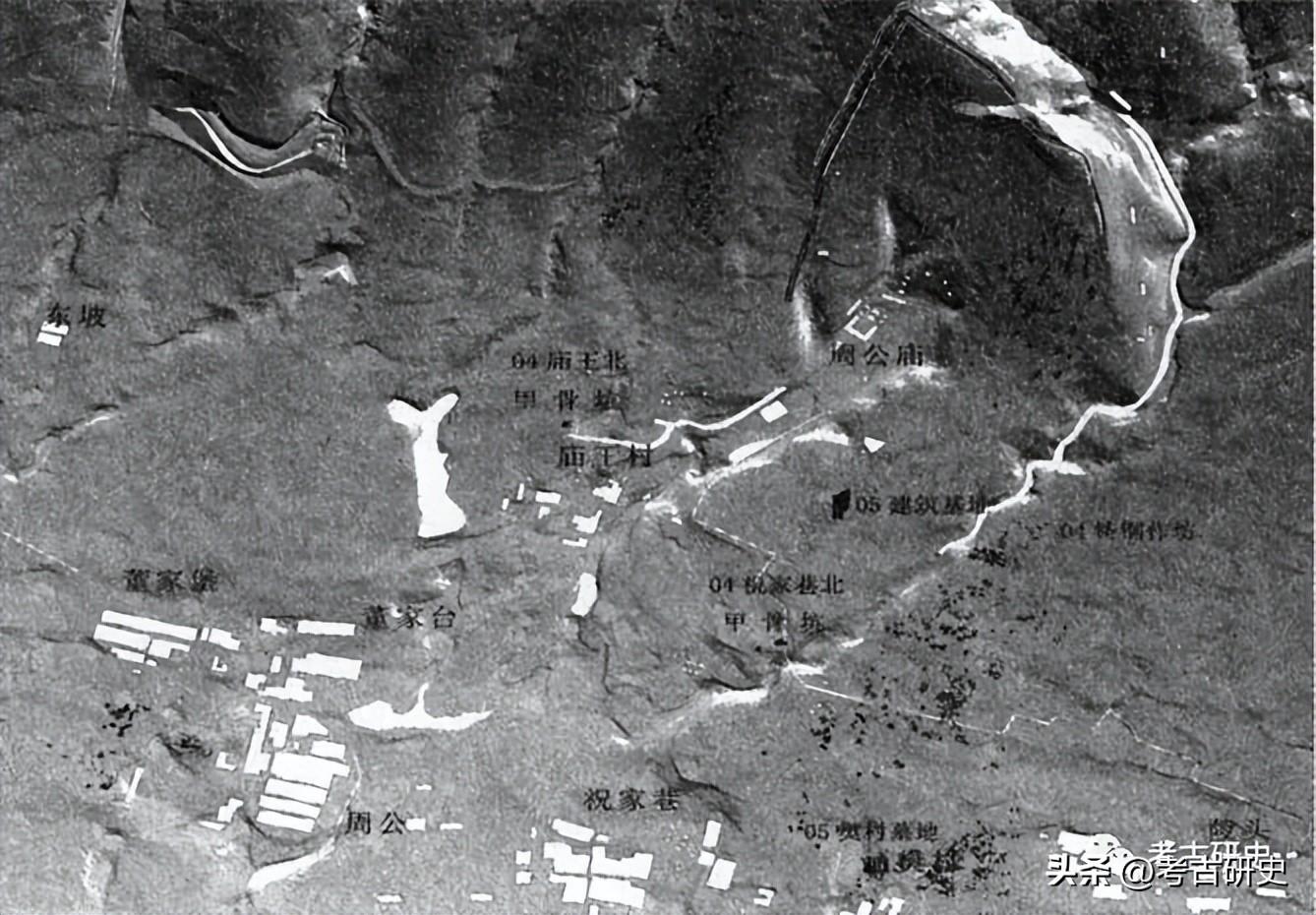

与成都平原其他城址不同,三星堆遗址的宝墩文化遗存则延续整个四期。除了文化遗存连续发展,遗址的规模也尤其值得关注。据粗略估算,三星堆遗址一期文化遗存,也即本文所说宝墩文化一至三期的分布范围约为3.7平方公里,另有约1.3平方公里的分布范围虽未发现三星堆一期的地层堆积,但在晚期地层或遗迹单位中伴出有一期遗物,两者合计约5平方公里。就分布范围和遗物的丰富程度讲,三星堆遗址应该是长江上游最大的一处新石器时代晚期遗址,不排除将来会发现城墙遗存[参雷雨《一年成聚二年成邑——对于三星堆遗址一期文化遗存的两点认识》,《夏商都邑与文化(二):纪念二里头遗址发现55周年学术研讨会论文集》,中国社会科学出版社,2014]。1999年以来,四川省文物考古研究院在发掘和资料整理过程中,陆续辨识出了1999年月亮湾城墙内侧居住址,1980年、1984年、1986年三星堆,1984年西泉坎等八处地点包含有宝墩文化四期遗存(参雷雨《浅析三星堆遗址“新二期”文化遗存——兼谈“鱼凫村文化”》,《四川文物》2021年第1期)。如果这一时期的三星堆遗址仍然维持了较大规模,则宝墩文化四期时可能出现了以三星堆遗址为中心的文化格局,一改此前二座或多座城址并存的局面。当然,这还需将来的考古工作进一步证实。

三 复杂社会的初现

成都平原史前文化所见奢侈品取料为玉石和牙、骨质地,目前还未见铜质器。宝墩文化前三期的墓葬基本不见随葬品,整体看起来还处于简单社会阶段。到四期阶段则发生了明显变化,除了三星堆遗址仁胜村墓地,在成都市的南郊棕树村十街坊、西郊营门口乡化成村等遗址的个别墓葬开始随葬有骨饰品或石工具。可以推测宝墩文化四期阶段,群体内部成员间出现了分化,拥有一定权力的特殊阶层开始出现(参江章华、何锟宇《成都平原史前聚落分析》,《四川文物》2016年第6期)。与金沙遗址置信金沙园一期、强毅汽车贸易有限公司等几处地点出土较少玉器的情况不同,仁胜村墓地于2007年、2008年的清理和发掘中发现二十二件玉器。除了较为常见的斧、锛、凿、璧形器等,特别发现了蜗旋状器、泡形器、锥形器等(参四川省文物考古研究所三星堆遗址工作站《四川广汉市三星堆遗址仁胜村土坑墓》,《考古》2004年第10期)。这或许与仁胜村的发掘对象为墓葬有关,也与遗址的等级有关。有学者认为仁胜村土坑墓随葬的锥形器、玉斧形器和黑曜石珠等可能是社会地位、身份等级和财富的主要表征,当时仁胜村的社会结构内部已经产生分化,等级制度出现(参肖先进、吴维羲《三星堆遗址仁胜村土坑墓出土玉石器初步研究》,《四川文物》2010年第2期)。这种认识有其合理性。

除了不同遗址的墓地间出现了贫富分化,这一时期在同一遗址的墓(地)葬之间出现了如下两种现象。

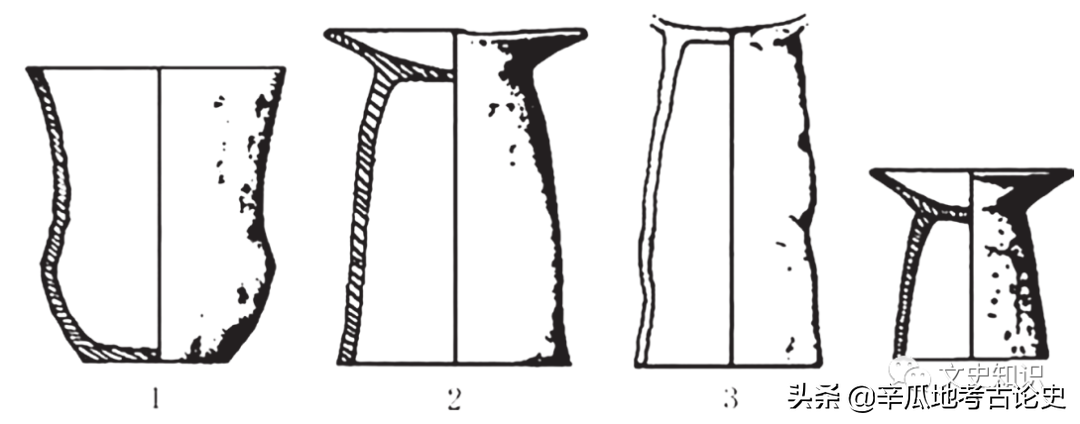

其一,同一墓地内部出现随葬品多寡不均的情况。仁胜村墓地已经发掘编号的二十九座墓葬中,除八座被破坏殆尽或未见任何遗迹现象和随葬品的墓葬外,其馀二十一座墓葬中仍有少量未见随葬品。有随葬品的墓葬在遗物数量上存在多少之别,如M14仅随葬一件玉蜗旋状器,明显较M5、M21、M29的随葬品少,并且M14的墓室面积也较M5、M21、M29小(图2)。

图2 仁胜村97M14墓葬平面、剖面图及出土遗物

图2 仁胜村97M14墓葬平面、剖面图及出土遗物

1.蜗旋状玉器M14∶1 2.M14平面、剖面图

或许这些墓葬之间存在不同的阶层,或其财富拥有程度存在差别。这样仁胜村墓主之间可能存在二或三个等级。其中第一、二等级(即M5和M14代表的两类墓葬)间的明确划分标准还不好确定,如M10随葬陶豆一件、器盖一件,玉凿一件、矛一件,黑曜石珠五颗。其随葬品数量和墓葬面积处于前述第一、二等级墓葬之间。所以就目前的考古资料看,还不好明确判定第一、二等级间的界限。但至少有无随葬品应该存在差别。不过,仁胜村墓葬无论大小,出土随葬品多少,都较为整齐地遵循一定的排列顺序,并未冲破血缘关系的束缚。另外,十街坊墓地在随葬品使用上也存在较大差别。墓葬的随葬品均为骨饰件,有的墓葬无随葬品,有的仅随葬一到两件,最多的随葬十四件(参朱章义《成都市南郊十街坊遗址年度发掘纪要》,《成都考古发现(1999)》,科学出版社,2001)。这也体现出墓主人的财富拥有情况不同,或许存在一定的等级差别。

其二,同一遗址的不同墓地间也存在等级差别。

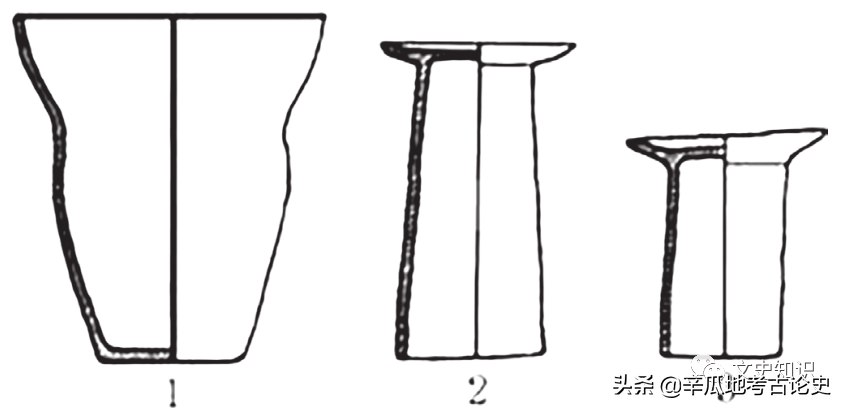

1986年,考古工作者在现仁胜村墓地以东一千五百馀米,月亮湾土埂以西约两百米处的燕家院子附近发掘宝墩文化墓葬六座,其中开口于第二层下的M1—M3值得注意(图3)(参马继贤《广汉月亮湾遗址发掘追记》,《南方民族考古》第五辑,四川科学技术出版社,1993)。

图3 月亮湾墓葬出土陶器

1.筒形罐(M1∶6) 2—4.高圈足豆(M1∶2、M2∶4、M3∶1)

这三座墓均随葬有觚形杯和浅腹豆,在随葬陶器种类上与仁胜村97GSDg M22是一致的(图4),但在具体形制上有所差别,不知是否在年代上稍有距离。月亮湾遗址随葬的觚形器为夹砂红陶,有的施黑色陶衣,火候甚低,可能具有冥器的特点;M1—M3随葬的高圈足豆亦大多火候甚低,M1随葬的四件浅腹高圈足豆中最大的一件(M1:2)火候较高,但在盘底正中有一个圆孔,则其可能不是实用器,应具有特定含义。这说明月亮湾墓葬的埋葬者对于随葬器物的使用有了一定认识。虽月亮湾遗址墓葬在随葬陶器上与仁胜村墓地有相似之处,但仁胜村墓地所见的玉石器、黑曜石珠、象牙等却不见于月亮湾墓葬,表明月亮湾墓葬的级别明显不如仁胜村墓地高。在已经发掘的宝墩文化四期墓葬中,仁胜村墓地的随葬品等级明显高于其他墓葬。仁胜村墓主具有较高的获取玉石器等高等级物品的能力,说明其掌握对外交往和高等级物品的生产、贸易与分配权力。

图4 仁胜村97M22出土陶器

1.筒形罐(M22∶2) 2、3.豆形器(M22∶3、1)

有学者认为宝墩文化时期成都平原社会组织已经冲破氏族制度而进入酋邦社会,政治结构不再局限在村落基础上,而是一个地区性权力的集中(参孙岩、杨红育《当地传统和外来影响—从三星堆和新淦看地方青铜文化形成的不同模式》,《新世纪的考古学:文化、区位、生态的多元互动》,紫禁城出版社,2005)。不过,宝墩文化四期以前虽然出现多座城址,也发现大型建筑基址(如2010年发现宝墩遗址鼓墩子区域F1及其南北两端建筑),但在墓葬规模和随葬品上并未明显体现出社会分层的迹象。推测此时组织大型集体活动的部族首领,可能带有一定的公共服务性质,或者具有一定的宗教祭祀组织权力,而未形成凌驾于所有部族成员之上的特殊权力,也未形成特权阶层。但至宝墩文化四期阶段,有随葬品的墓葬数量增多,财富积累导致的分配不均现象也已经存在。由仁胜村多座墓葬随葬品较多的现象分析,或许特权阶层已经初现,待将来墓葬材料增多后可做进一步验证。

四 馀论

三星堆遗址目前已经发表的研究资料尚少,目前还不能将三星堆文化的发展过程及其特点解说清楚。但是,仅从三星堆城墙附近已经发现的八座器物坑(实际数量当不止于此),和已经系统发表了出土物的一、二号器物坑看(参四川省文物考古研究所《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999),无论这几座坑是否为祭祀坑,坑内的出土物如铜神坛、铜立人像、跪坐人像、顶尊人像,各种铜、金质挂饰,玉、石质牙璋,象牙等多种遗物可能与某种祭祀行为有关。三星堆人群崇尚宗教和祭祀的社会风气,现在通过仁胜村墓地等的发掘,可以向前追溯至宝墩文化阶段。仁胜村墓葬中的人骨和墓坑均被夯砸,这种特殊的安葬死者方式与其他宝墩文化墓葬迥然不同,推测仁胜村墓主或许是以掌控特殊宗教礼仪的身份获取较高地位的。如此葬俗的墓葬不知是否会在三星堆文化时期再度发现,值得期待。象牙的使用也明显早于三星堆文化,仁胜村97GSDgM1、M29等就有发现。

仁胜村出土的蜗旋状器形制奇特,特别是其中的一件(M21∶5)在外弧面上一侧还有九个似经火烧过的圆窝,发掘者推断其可能与占卜有关。宝墩文化的建筑基址也可约略反映出集体仪式活动受当时社会特殊重视的迹象。郫县古城F5是一座大型房屋建筑基址,平面为长方形,方向与城址方向一致。长约51.5米、宽约10.7米、面积约551平方米。推测房屋墙体为木柱夹竹笆,内外抹草拌泥。房址内未见隔墙遗迹,在东侧中部发现一由小卵石组成的圆形柱础,另在房内发现五处有规律排列的长方形卵石堆积,使用圆竹作为护壁,护壁外很可能抹泥。其中2、3号台基较其他三处台基大。发掘者推测F5可能是大型礼仪性建筑,如举行公共仪式活动的场所(参成都市文物考古研究所、郫县博物馆《四川省郫县古城遗址1997年发掘简报》,《文物》2001年第3期)。这种推断意见可从。多种迹象显示,三星堆遗址的祭祀文化传统是有源可溯的。仁胜村墓地的发掘者指出蜗旋状玉器与二里头文化二期的斗笠状白陶器相似。若果真如此,还需重新审视二里头文化因素进入成都平原的时间及其对于三星堆文化形成的意义。仁胜村土坑墓在延续宝墩文化因素的同时,体现出较大的文化断裂,既有社会阶层分化加剧的一面,也有体现于丧葬习俗上的文化特点的断裂。如果把这一现象与三星堆文化的即将出现相结合,不难发现此时的三星堆遗址正在酝酿新的文化变革。随后,四川盆地的文化格局经由三星堆文化形成及其对外扩张,最终逐渐趋向统一。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0005