宋江宁:对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考

小瓜按:这两年国内考古学科越来越受到国家重视,公众媒体报道越来越多,但这大多集中在新发现,和个别的新研究。其实在思想层面也是暗流涌动。传统的考古人已经不满于闷头下田野挖土,也不满足于只是看那些翻译搬运自国外的考古学思想和理论。宋江宁先生常年致力于陕西关中地区的商周考古,这十多年来一直主持周原考古。在常年考古实践的基础上,这几年他提出了“无角度、不(非)学术”的思想,他重新开始思考考古学课的性质以及我国目前考古学科建设的状况,其中有些观点虽然有待商榷,但也有的引起了诸多考古工作者的共鸣。诸位有兴趣可以读读下文。

一 缘起:事件、趋势与问题

1. 三个事件与中国考古学的发展趋势

第一个小事件。1996年,西北大学考古专业成立四十周年,笔者正是文博学院考古专业的大三学生。严文明先生在讲座伊始便向学生们发问:考古学是什么?当年无力回答,24年以来,这个问题也始终如同一座大山压在心头,直至本文的出现才略得纾缓。

第二个大事件。2018年以来,随着《鼏宅禹迹》的出版,中国考古界和知识界尤其史学界关于二里头文化、二里头遗址、夏文化、夏政权、夏代信史等各种问题掀起热议。既有新观点发表出来,更有大量此前的论著被重新提及;既有理论、方法、范式的思考,也有学科局限、边界的探索,更有激烈的交锋。综观各家论述,最终还是会引出同一个问题:考古学是什么?

第三个大事件。2019年10月25日,中国考古学会的第18个专业委员会—建筑考古专业委员会—成立。之前的17个专业委员会分别为旧石器考古、新石器考古、夏商考古、 两周考古、秦汉考古、三国至隋唐考古、宋辽金元明清考古、文化遗产保护、公共考古(指导委员会)、动物考古、植物考古、人类骨骼考古、新兴技术考古、丝绸之路考古、环境考古、古代城市考古和水下考古专业委员会。18个专委会的密集成立说明中国考古学的研究领域在不断扩大和深化,但也充分显示了中国考古学处于学科转型期这个最大的现象。前7个专委会是传统历史考古学的研究范畴,以时代为标准来划分;后11个新兴的研究领域标准则明显不一致。对这种新旧共存、标准不一的现象可以有两种态度截然不同的理解。第一种是负面的,即转型期的中国考古学学科结构是不清晰的,我们对考古学的认知是不清楚的,需要继续思考和梳理。第二种是正面的,即这种不一致正是学科特点的体现,而这个特点需要我们提炼出来。但无论哪种理解,我们都首先要回答一个问题:考古学是什么?

宋江宁

宋江宁

2. 问题

中国考古学的扩大与深化这个现象是可喜的,从学科化的角度来看,这个扩张就是不断引入和接纳其他学科的过程,就是具有新学科背景的考古学家和考古学研究不断增多,考古学研究对象、目标、角度、理论、方法、技术、工作方式不断增多的过程,也就是考古学学科性质与定位不断变化的过程。总而言之,我们必须回答一个根本性的问题:考古学是什么?因为这才是实现学科转型的认识前提,无法回避。

考古学界以往对于这个问题的讨论众多,但多是从历史的角度,即考古学发展史和学科内部的角度重点讨论考古学怎么实践的问题,这样就会出现“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的问题,无法以更高的视角来看待考古学,即将考古学置入一个更大的整体之内。笔者试基于哲学认识论,从人类知识体系这个更高更大的概念入手,从知识体系的分类与学科间的区别——角度——试做一探,希望能对这个问题的探索有所裨益。

二 学科之间的区分标准:独一无二的角度

最新的《学科分类与代码》中对学科的表述是:人类的活动产生经验,经验的积累和消化形成认识,认识通过思考、归纳、理解、抽象而上升为知识,知识在经过运用并得到验证后进一步发展到科学层面上形成知识体系,处于不断发展和演进的知识体系根据某些共性特征进行划分而成学科。这段话表明,学科正是人类目前进行知识探索最系统、最符合逻辑、最全面的方式,也是最高效,最能自我批判,决不将已有知识作为信条和信仰进行坚守和神化的方式。因此,任何严肃的科研活动都应以接受并完成严格的学科训练为基础,而严格的学科训练就包括完成当代大学中本科、硕士研究生和博士研究生等三个不同层次。那么,一个研究者至少应该完成本科教育才算是获得了这个能力和资格。

但是,这个定义中对学科的划分标准并未进行精确地表达。其实,学科区分最根本的标准是角度。对此已有学者进行了精彩的论述。

李醒民在综合前人的研究后,将知识体系划分为自然科学、社会科学和人文学科三大部类。自然科学是对包括人在内的自然的系统研究。主要包括数(数学)、理(物理学)、化(化学)、天(天文学)、地(地学)、生(生物学)六大学科,还有其他个别学科比如气象学。社会科学则是以社会作为研究对象,其目标在于认识各种社会现象并尽可能找出它们之间的关联。涵盖经济学、政治学、行政学、军事学、法学、犯罪学、伦理学、社会学、教育学、管理学、公共关系学、新闻传播学、人类学、民族学、民俗学等等,也有人把心理学、历史学包括在内。人文学科是关于人和人的特殊性的学科群,主要研究人本身或与个体精神直接相关的信仰、情感、心态、理想、道德、审美、意义、价值等的各门科学的总称。主要包括现代与古典语言学、文学、历史学、哲学、宗教学、神学、考古学、艺术等具有人文主义内容和人文主义方法的学科。

通过他的研究可见,知识体系存在两个层次。第一个层次是部类,区分的标准是对象。第二个层次是学科,区分的标准是角度。

三 考古学的学科性质:隐藏在学科体系中的部类/综合学科

按照上节论述来分析,考古学就兼具部类和学科两个层次,可以用对象和角度的不同来而分析。

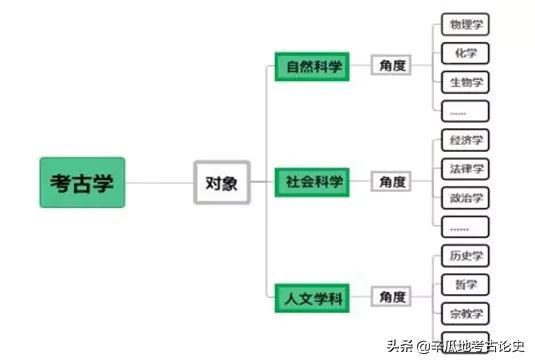

首先是部类层次。考古学界一般将发掘对象分为人工遗存和自然遗存。人工遗存又细分为遗物、遗迹、遗址(或地点)三个层级性概念。还进一步形成概括若干遗址的概念,主要是欧美学者强调的考古学“区域”和我国学者采用的“考古学文化”。自然遗存包括人类、动物遗骸、植物遗骸和岩石等,也包括火山、洪水、地震、海侵遗存等。可见考古学的对象恰好包括了自然、社会与人和人的特殊性这三大类。因此,理论上来讲,它的知识体系就可能对应整个知识体系。所以,考古学表面上是一个学科,但实质上是隐藏在学科体系中的三大部类,也即对应整个知识体系。出于对现有知识体系和学科体系的尊重,我们暂且将考古学作为就是一门囊括了自然科学、社会科学和人文学科的综合学科来看待。但考古学的知识体系应如(图一)所示。

图一 考古学知识体系图示

进而,这个图示还从逻辑上清晰地指明了考古学的研究方向是无限的,可以对接当今所有的学科以及未来将会出现的所有学科,因此,试图对考古学进行定义是极其困难的,但其内核应该是:一个以田野考古为基础的开放的知识体系和学科系统。

四 各分支学科的性质:田野考古学+具体学科=交叉学科

考古学家的性质:精通田野考古学的交叉学者

其次,既然考古学的本质是隐藏在学科体系中的部类或综合学科,那么从图一中我们又可推理出这样的一个认识来,即考古学和对象这两个概念只有统摄性而无具体的操作性,因为没有一个学科是研究完整的对象的,都只是从特定的角度切入研究的。比如一件陶器,我们可以选择从历史学研究它的时代、用途、甚至使用者……,从物理角度研究它的制作工艺、物理性能……,从化学角度研究它的成分结构……,从美学角度研究它的审美趣味……,从经济学角度研究它的生产、分配、流通……,等等。所以,考古学的研究实践是落实在分支学科上的,其知识结构应该是田野考古学+具体学科,学科性质是交叉学科。下面我们进行分析和论述。

首先,田野考古学是所有分支学科的共同点,也是考古学最独特的学科价值和根基命脉,没有田野考古学就没有考古学这个学科的存在,这个认识从前述分析就可自然地推理出来。如果只具备另一个学科的训练而不精通田野考古学,就会遗漏、错失甚至误用田野考古这个环节的大量一手信息和资料,从学科层面来讲,就没有发挥田野考古学这个部分的学科价值,也就不再是某个具体的分支考古学了,只能是别的学科利用了考古学的资料而已。比如,历史地理学界、建筑学、古文字学等学科日益重视考古学资料的价值,但他们并不直接从田野考古这个环节直接获取自己所需的材料和信息,所以就不能归入考古学。

其次,必须具备其他学科的专业训练,这是考古学学科价值得以体现的方式,没有这种训练考古学就没有研究的能力和前进的动力。如果只精通田野考古学而不具备另一个学科的训练,顶多只是水平低下的原材料提供者,因为只有田野考古学+具体学科的双重训练,才能在调查和发掘地下与其专业知识相关的遗存时进行尽可能科学的田野操作,获取最大限度的相关信息,并同时进一步开展理论与实践的互动。例如,发掘铸铜作坊时,如果没有研究铸铜业的专家介入,单纯的田野考古学家就很难识别相关铸铜遗迹和遗物,更无力在田野现场进行理论与实践的结合。在发掘建筑遗存时,单纯田野考古学家观察的重点、测量与制图,在建筑学家眼中可能也是严重不足的。相反的,2014年,在周原遗址云塘西周时期制骨作坊的发掘中,具备一定的动物骨骼知识训练的赵昊博士主持并完成了田野考古工作,他在发掘现场就发现了许多有价值的信息,如果发掘者不具备动物骨骼的专业训练就肯定会丢失这些信息。又如已故的著名考古学家Ofer Bar Yosef 本科时就同时学习了地质学和考古学两个专业。我国著名的动物考古学家袁靖和植物考古学家赵志军先生也都同样具备考古专业本科训练和动植物的学科训练,他们的学生中同类者更是大有其人。

依照上述逻辑,个体考古学家应至少具备田野考古学和一个具体学科本科教育的知识结构,其性质就应该是交叉学者。

第三四部分只是一种学理上的分析,是一种理想状态,目前还不现实。因此,下面几部分我们从实践的层面继续分析。

五 对当代考古学课程体系的分析

当代考古学课程体系大致能反映考古学的知识体系,因此我们以其为对象来分析世界考古学发展的现状。

黄洋对美国、英国、俄罗斯和我国考古文博类学科与专业的设置进行了深入而详细的讨论。笔者赞同并引用他的成果中的相关认识。他总结美国的考古学的理论与人类学密不可分,研究的目标和学科体系也都是人类学取向的。考古学和历史学分属于不同的学科群而考古学和人类学同在一个学科群下,顺序紧挨。但美国同样很重视东方研究,近东考古和东亚考古在世界考古研究中地位显著。因此,美国的学科目录在古老、古典、东方研究学科下设立了古典、地中海、 东方研究与考古学专业,并将其视为交叉学科。英国考古学属于历史和哲学研究。俄罗斯考古学主要也属于历史学。完成上述比较后,他指出2011年我国学科目录的调整,考古学只是学科地位的提升,而非学科性质的变化,仍是属于历史学门类之下。这个认识与笔者相同。他对学科设置的意见是维持现状,不一定非要像欧美那样严格区分。

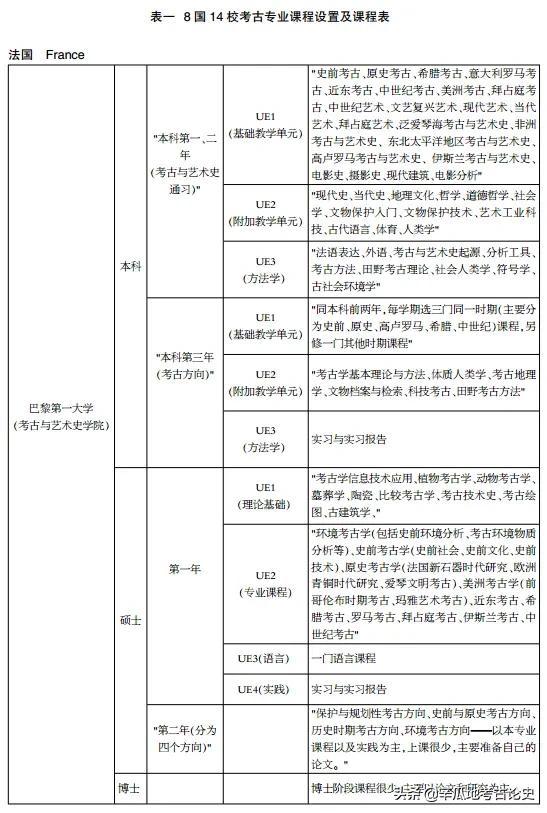

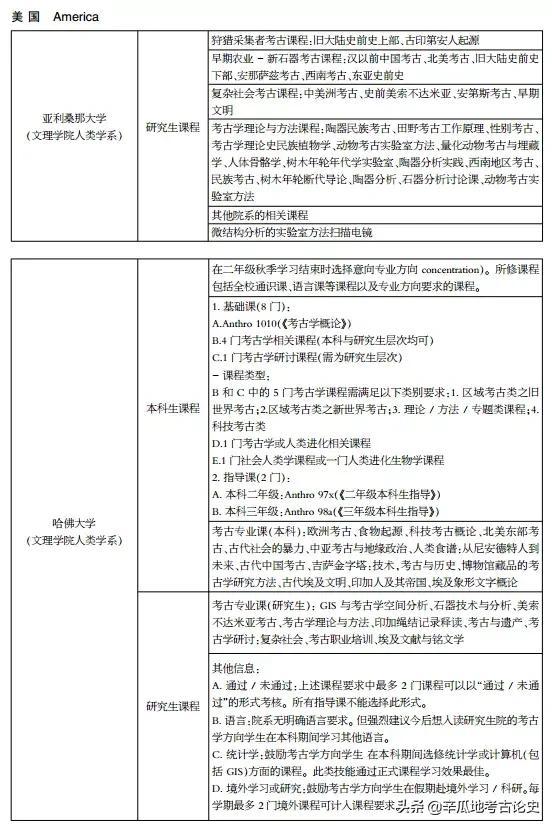

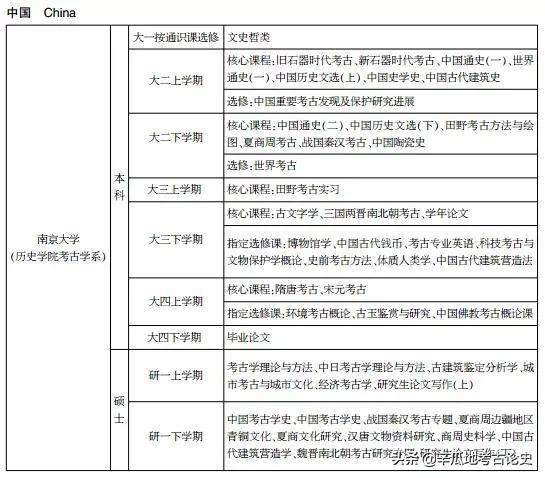

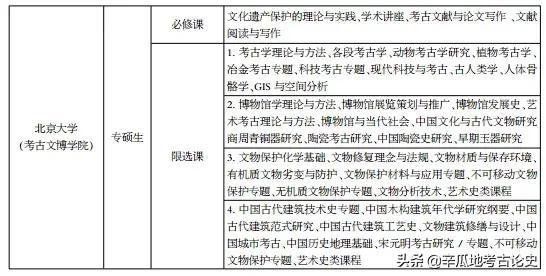

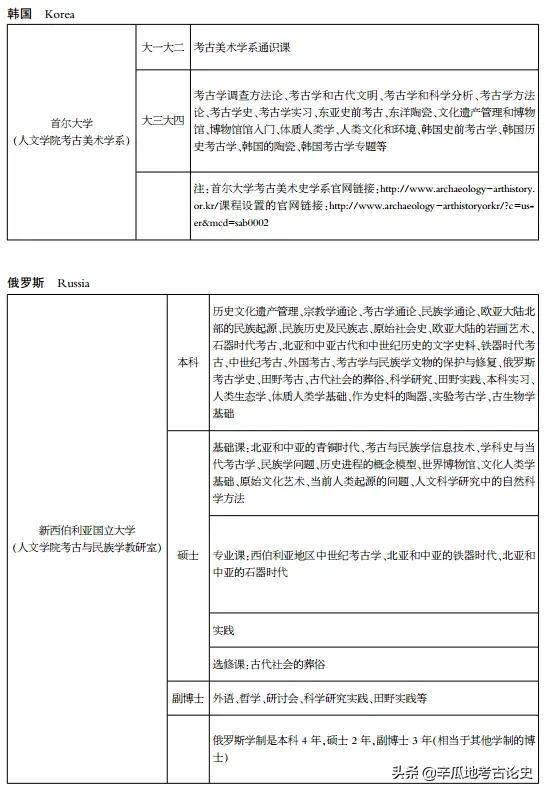

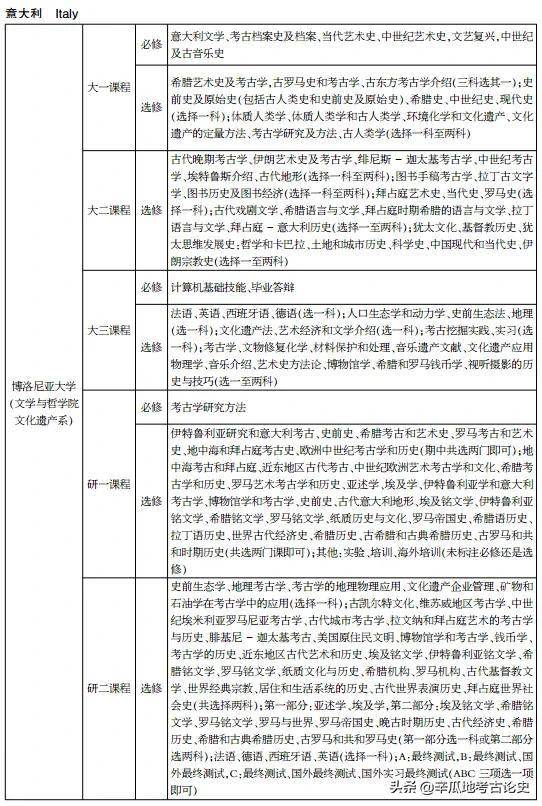

由于国内大部分学者并不了解国内外的课程体系或更详细的教学进程,因此本文收集了中国、美国、法国、意大利、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国等8个国家14所大学考古专业的课程设置或课程表以供参考。按照每个学校自身的院系、课程设置、学科分类等指标,将世界考古学的课程体系制成表一如下。

继续深入上面的讨论,哈佛大学(文理学院人类学系)、匹兹堡大学(文理学院人类学系)、亚利桑那大学(文理学院人类学系)都体现了美国的人类学和其他特色;英国剑桥大学(考古系)、法国巴黎第一大学(考古与艺术史学院)、博洛尼亚大学(文学与哲学院文化遗产系)、悉尼大学(哲学与历史学院考古学系)的考古学似乎与英国相近,归属于历史和哲学之下;东京大学(文学部•大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻考古学研究室)、京都大学(文学部•大学院文学研究科历史文化学専攻考古学研究室)、首尔大学(人文学院考古美术学系)与北京大学(考古文博学院)、西北大学(文化遗产学院)、南京大学(历史学院考古学系)相近,主要归属历史学之下。可见,目前的课程体系至少存在人类学、历史和哲学、历史学等三个类型。

这三个类型的形成有其历史原因,兹不详述。仔细分析各个课程设置和课表,就能发现两个可喜的现象。一是本科阶段通识教育的普遍增加,这就表明考古界逐渐意识到了学科具有综合性这一面。二是研究角度的逐渐明确和增多,这表明学界意识到了具体研究中角度的必要性。但是,我们同样也可发现几个无法回避的问题。一是各个类型的课程体系对考古学综合性的认识还是有差别的,前两个类型较之第三个类型还是更广泛深入一些。二是三个类型似都未明确体现考古学的综合性和角度的必要性,都处于探索的过程中。

六 传统中国考古学研究无角度的困境

限于学力和经历,以及深入讨论的需要,笔者将这个问题的讨论限定在自己的研究领域之内:关中地区商代遗存的研究。

自20世纪30年代至今九十余年来,其研究思路一直集中在先周文化和商文化这两个课题上,以考古学文化为研究对象和工具,以考古学文化与族属或政权的对应为取向,试图将西部的郑家坡文化、碾子坡文化、刘家文化等与先周文化、周政权或其他族属相对应,将东部的商代遗存与商文化、商政权对应。笔者当年自发的反思是:商代关中地区作为一个社会而言,不能仅限于文化和政治的角度;考古学文化的使用值得斟酌;即使可以划定具体的考古学文化或遗存,但毕竟物质的组合与族属的认定之间存在巨大的差别;必须谨慎建立文献资料与考古资料之间的关联;不能忽视地区间的互相影响。所以笔者选择了社会史的角度,以商代关中区域社会为对象,最终为了回答一个重大历史问题:在商人西部的敌对势力中,晋南、晋中和陕北的文化、经济和社会水平、武器装备都不低于周人,但为什么是周灭了商?笔者选择了两个层次。第一个层次是指将其放在更大一级的区域社会——关中地区及其四邻——中来看待,从四邻地区持续迁入的考古学遗存不但持续造就着关中区域社会这个实体,而且随着四邻社会的变化,关中区域社会走向了逐渐强大和独立发展的道路,最终形成了政治意义上的周政权。第二个层次是就关中区域社会内部而言。这个实体内部一直在持续进行着交流与互动,尤其是在商后期。笔者之前的研究多着重于遗存之间的区别,由于视角的转变就发现了各类遗存间相似性的逐渐增加这个一直被忽略的事实。于是就从考古遗存中就发现了文化、经济和狭义的社会这三个方面体现出来的关中区域社会各类遗存的出现与形成、发展与变化、融合与并存,也为理解周建国后采取宗法制、分封制、在各地采取“疆以戎索”的原因提供了考古学的研究成果。无论这个角度正确与否,至少拓宽了关中地区商代遗存的研究。

但是,随着近年来学术的发展,我们发现,以往的研究中还有几个重要的问题需要进行严格地讨论。首先是考古学文化与族属的问题,其次是历史文献的问题,即文献的形成过程和原因。

希安•琼斯受人类学和社会学族属理论的启发,系统地反省了考古学是如何解释族群认同这一重大学术和现实问题。他指出,“族属是人们习性的异同与代表某历史状况的各种条件之间相互交织的产物。”。可见,族群与物质材料之间尚有多种不断变化的因素和条件,因而二者的关系是变动不居的。笔者曾搁置考古学文化这个工具,将关中地区商代遗存分为六期十六类,就是为了展示关中社会内部各类遗存间的交流与融合,这也是一种变动的视角,但尚未自觉意识到族群认同这个角度。近年来王明珂基于社会人类学,采用族群边缘的形成与历史记忆的视角,对华夏这个族群现象进行了考察。他观察的是在特定的资源竞争和分配环境背景中,华夏边缘是如何形成与变迁,以及华夏如何借历史记忆来凝聚、扩张,华夏边缘人群如何借助历史记忆与失忆来成为华夏、非华夏,或成为二者的模糊边缘。这里我们又看到了形成、变迁、凝聚、扩张、记忆、失忆等因素的变化。所以,最起码基于明确的角度来严肃面对研究考古学文化与族属的关系,而不是只做简单的对应,即使在未来的研究中解决了族属与考古学文化对应的问题,但目前进行思考总是必须的。当然,他在书中也对周人与考古学文化的对应问题进行了讨论。

历史文献的问题已经有叙事学进行了专门的研究,近期也有学者对“夏朝”的存在进行了讨论。作者分析了历史研究中“史料”的局限性,认为目前对于史料“真伪”的判断,往往只能从史料的内容( 包括文字和文法等) 和载体来进行分析,但这两方面实际上都无法证明史料的真伪。笔者并不擅于叙事学和史料的甄别,但作为研究者必须有明确的角度这一点是要坚持的,因为角度就意味着学科化的研究方式,这样才能真正促进研究的深入和理性而健康的学术交流。如此,则关于周人先祖的文献记载自然也应该接受一番检视了。

七 理论与实践:中国考古学知识体系的重建或调整

上面五、六部分简单分析了当代考古学的课程体系和中国传统考古学家的无角度之痛,笔者认为我们有必要严肃面对中国考古学知识体系的重建或调整这个问题,并以此来推动中国考古学的发展和进步。

陈胜前曾系统地分析和思考了中国考古学的课程设置问题(见表一),并提出了自己的对策和措施。他采纳了美国的大学教育理念,认同本科教育主要是打基础,发展科学人文修养,拓展知识结构,进行通识教育,而把考古学专业教育,尤其是带有实践性质的教育主要放在了研究生阶段,并对本科和研究生课程进行了学科群设置。最后还提出了六条现实的对策与措施,包括:(1)拓宽本科生课程;(2)充实系统化研究生课程;(3)取消博士课程;(4)鼓励发展横向的跨院系课程;(5)在本科高年级与研究生阶段教学中增加讨论的内容;(6)在当前从旧石器到宋元考古分段课程基础上,增加考古学理论、考古科学方法以及文物保护与管理方面的课程,以适应考古学的发展趋势。他对硕士研究生阶段的强调尤其具有重要的学科价值和现实意义。总而言之,他的课程设置思路是在保持考古学科独立性的同时,开展不同院系合作来拓展学生的知识结构。

风景园林学作为一门高度整合的学科,近年来也面临着重新构建学科体系的问题。侯敏枫提出了由不同学院共同建设该专业的设想,这与陈胜前的思路相反的。她的思路也是出于风景园林专业的学科现状。如康奈尔大学的风景园林学系是跨不同学院的学科,同时隶属于建筑、艺术与规划学院和农业与生命科学学院。四川大学建筑与环境学院下设景观建筑设计专业,生命科学学院下设园林专业;福建农林大学林学院和园艺学院都开设了园林专业;四川大学的建筑与环境学院与生命科学学院、重庆大学的人文艺术学院和建筑城规学院等联合培养风景园林硕士等。所以她的设想也是出自学科实践的。她从资源整合、学科分工与合作问题、多学科教学体系的优化问题等角度讨论了共建统一的学术研究平台的必要性和可行性,并且提出了多学科教学体系构建的方法:以课题研究小组的形式完成各项研究任务;借鉴与整合,夯实理论研究基础;搭建多学科教学实践研究平台;打造“项目合作”模式;打造“基地式合作”教育模式。

笔者在此无意提出自己关于中国考古学知识体系的具体方案,但基于考古学的研究方向是无限的,可以对接当今所有的学科以及未来将会出现的所有学科这个逻辑认识,结合中国考古学的实践,可考虑以陈胜前的方案为基础,坚持考古学科的独立性,吸收侯敏枫方案中的可行因素,重建或调整中国考古学的知识和实践体系。笔者近年来基于约20年的田野考古和学术研究,曾在几次演讲中提出过田野考古学的三个转变:工地转变为实验室,考古队转变为课题组,地层学转变为埋藏学。这三个转变看来与上述认识是可以相呼应的。

八 总结

在本文中,笔者从认识论的角度分析了人类知识体系的分类和学科的区别,首先从逻辑上将考古学的内核理解为一个以田野考古为基础的开放的知识体系和学科系统,其性质为综合学科,各分支学科为交叉学科。随后基于对当代考古学教育体系和中国传统考古学研究无角度的困境的分析,结合风景园林专业重构学科体系的思路与设想,对中国考古学知识体系的重建或调整提出了粗略的建议。对作者而言,这个题目极其巨大,限于学力和经历,只能提出一点粗浅的想法和不成熟的认识,在分析和行文中必定难免错误、欠妥和失礼之处,尚祈学界诸前辈和同仁理解并谅解!

- 0001

- 0001

- 0000

- 0005

- 0001