书评《从淮夷族群到编户齐民》

关于淮夷族群问题是作者自2002年读硕士研究生起就开始关注的问题,在这近十年期间作者先后在《社会科学》、《考古》、《历史地理》等核心期刊发表过数篇相关论文。可见作者对淮夷族群问题已经有了相当的研究。故在已有的研究成果的基础上,本书在其博士论文的基础上,吸收有关专家评审意见,修订、增补而成,可谓十年磨一剑。对于同样一本书让不同年龄段的人,不同的学术背景的人来看,就会有不同的感触和心得体会。关于本书的书评,已有学者就本书的相关问题进行了一定的评价。本人自知学识粗浅,不敢对本书妄加评论,姑且就本书谈谈自己的读书心得。

网上找到了作者的简介,读起来很有意思,估计作者也是一个热爱生活充满情趣的性情中人。

作者简介:朱继平,上海大学文学院副教授。长于洞庭湖畔,学于珞珈山下与燕园未名湖边。性格散漫,爱好游历。平生受师恩教诲,学习考古学和历史地理学,喜好用地理学思维来考察历史、考古问题。今以先秦历史地理研究为立身之本,藉此得以体会最纯粹的快乐与满足。至今撰述甚少,仅出版博士论文一部,既无扎实结论,更无阅读体验;在专业学术期刊上发表十数篇小文,亦属自娱自乐,永无著作等身之可能。

目前仅出版的一版的书影

目前仅出版的一版的书影

一、内容概述

本书共分为七章,加上绪论和结语总共可以看作九大部分。绪论部分可以看作是关于本书主要内容的一个学术研究综述。主要就本书内容的时空框架,相关问题的学术回顾和评价以及作者的研究方法和思路作了系统的介绍。本书所论述时间范围是自公元前12世纪的商代晚期至春秋时期。在空间上,本书所论述的淮夷族群主要分布在淮河流域,西自豫南鄂北的桐柏山和大别山山地以及西北方的汝水、颍水流域,东部可到达苏北平原以及沂水、沐水、泗水所流经的鲁西南地区。需要特别强调的是,由于历史时期淮河流域曾经数次受黄河改道的影响以及其他河流的变化,所以当时的空间自然景观与现在大不相同。比如:在12世纪以前,淮河是独流入海,同时作为其下游重要支流的泗水,历史上曾是连接东南地区与山东地区的重要水道,而上游的汝水的走势也略有变化,元代以后在舞阳北截断为现代的汝河和北汝河。这些地理变化都需要我们在具体阅读需要随时与文字联系所需要注意的地方。

本书的第一章主要论述淮水流域早期人文景观,奠定了本书所要论述主要内容的历史大背景。其中在自然地理方面,作者主要进一步论述淮水流域商周时期的水系和当时的气候特征,然后结合淮河流域地理状况分为六个小的分区。在此基础上,作者结合淮水流域的地理状况着重介绍了下游山东地区和中游江淮地区的商代考古状况,根据商代该地区考古学文化的分布和变化,研究夷商之间的政治文化互动,以说明淮水流域的在文化上的过渡属性。本章既为全书做了背景铺垫,同时也通过夷商对峙论述开启了后文周代的华夷互动。

第二章至第六章可视为本书的主体部分,时间自西周早期至春秋时期,空间为河南大部、安徽和江苏北部以及山东西南部多处的黄淮地区,该地区南部的淮河流域为淮夷分布区,北部为周王朝腹地。 其中在西周早期周王朝和淮夷之间还处于一种相对和平的阶段。这一时期,周王朝以同姓为主、异姓宗盟为辅的封建原则在黄淮地区进行了大量的分封。武王时期主要集中在豫北、鲁西、豫中南和鄂北地区分封管、蔡、陈、杞、宋、齐、鲁、燕、康、许、邓、鄂等国。其中作者通过整理相关研究认同,武王时期齐、鲁、燕分封于河南西南部以拱卫洛邑,至成王时期周公东征平定管蔡之乱并征服东夷后,此三国由淮水上游地区迁徙至山东和河北北部地区以镇御东土,留下的空缺由应、蔡、陈、沈、唐、胡、息等国弥补。其中胡国和息国是周朝防御淮夷的中坚力量,并与宋、陈、蔡在豫东鲁南地区构成诸侯藩篱,基本为今菏泽-曹县-商丘-太康-周口-上蔡一线。因此该界线两侧成为周人和淮夷的族群及政治分野,出现了“内国”与“僻处”的夷夏分域,同时参考界线两侧的地形地貌和农业耕作环境不同,可见该界线形成的必然性。此外周王朝的势力已经渗透到淮河下游的泗水流域,当地的以丰、宿为代表的国族臣服于周朝。在这个过程反映的是一种以姬姓周人为主导的夏夷交流,周人通过军事扩张促进了东土族群与中原王朝的交流以及内部结构的变化和整合。

在西周时期,周人将淮水流域主要划分为“东国”和“南国”,其中淮水下游以北区域大致是东国的范围,汝颍下游及整个淮水干流以南区域为南国的范围。在周人东进所导致的淮水流域族群冲突的情况下,至西周中期以徐族为代表的淮夷族群出现了内部整合并以徐国为代表发展壮大。至穆王时期以徐国为代表的南国淮夷对周王朝进行一次入侵,而周王朝在汝颍中下游构筑了防御工事,并组织以成周师氏、虎臣为主力,胡、应等诸侯国为辅助的防御战,其中胡国当为作战的前沿阵地。之后毛伯班在吴伯和吕伯的协助下,以大河东岸的繁、蜀、巢为基地沿黄河南岸东进展开对处于东国范围的戎进行征伐。同时伯屖父奉命率成师东征,伐南夷。之后虽然保持一段时间相对的稳定,但至懿、孝时期东国的夷族中再次发生了叛乱,其首领虎、膚是南夷的两支重要部族,并且还包括“杞夷”、“舟夷”以及莒国,其实力较为强大,以至于周天子亲征方才平息。

至夷王、厉王之际在鄂侯叛乱这一外力的推动下,淮水南北两岸的淮夷族群进一步沟通、融合。此时,在南土方伯鄂侯驭方的率领下淮水两岸的南淮夷和淮北中下游平原的东夷,兵分为两路直逼周室统治核心区。其中东路为鄂侯自安居出发经义阳三关与西进的南淮夷会师于淮水上游汝颍水逆流而上至嵩山东南麓进攻洛邑;西路为鄂侯与南淮夷分别沿随枣走廊和淮水上游至南阳盆地回合,然后经汉水上游的淅水谷道翻越山地至伊洛水上游东进洛邑。此番入侵,无论在规模还是进攻的深度均大约穆王之世。为抵御此番侵扰,夷王和厉王不仅亲征而且多个地方诸侯国也参与其中,包括黄河以北的晋国以及妘姓周国等。此外晋侯苏钟的铭文也反映在西周晚期宣王率领晋侯征伐东国宿夷、淖列夷等族,而在两周之际周人又进一步南下征伐以巩固其对淮水流域的控制。其中曾伯漆簠所载繁汤战事,便是晋人南下反击侵扰繁汤的淮夷以使南铜北运的要道畅通。

通过西周中晚期一系列淮夷的入侵和周人对淮夷的不断征伐,不仅使淮夷内部格局发生了变化,族群内部进一步得到整合,同时淮夷也深受周文化的影响,并且有部分邦族已臣服于周室转变为周之外服。厉王后期南淮夷被赋予了“服孶”的政治身份,表明南淮夷不仅已经臣服于周室而且承担有服事的责任,主要为会同、朝觐、贡赋等。同时南淮夷还被赋予了一种“帛畮臣”的经济身份,因为周室常巡守淮水流域其目的便是获得南方丰富的丝帛、委积、力役以及铜锡资源。而且淮夷与其他臣服于周室的方国相比还具有贡重位卑的特点,淮夷不仅承担极重的贡赋而且一旦有所异动周王朝便以武力征伐。并且为防止淮夷继续叛乱,西周末年周王将蒋国、申国、番国、胡国等迁往淮河上游,并且改封同姓息国以取代该地区原来的商息,同时在淮河下游分封了姬姓成国。

东周时期淮水流域夷夏分域的政治地理格局已经瓦解,成为诸侯争霸的重要场所。面对这样的生存环境淮夷的需要面对两种生存现实,即服事诸夏和夷夏冲突。前者表现为朝觐、会盟、笼络和攀附,后者表现为战争冲突和文化冲突。在这个过程中淮夷族群的阵营发生了分化,其中一些小邦丧失了独立性成为大国的附庸,另一些虽然保持一定独立性但周旋于各大国之间逐渐衰弱。如此淮夷族群相对独立的发展进程被大国争霸的所打断,并在春秋时期随着大国打着会盟和勤王的旗号,开始逐渐融入周边大国之中。而春秋晚期南方的楚、吴、越的会盟无须借助周王室的名义,往往具有强制性,因此位于其北上争霸的必经之地淮河流域的诸小国则常要遭遇灭国与迁民的命运。在这样的情况下其王公贵族多四散奔逃,而广大民众仍滞留原地,最终春秋战国之际淮水流域诸多小国均被楚国兼并。面临不断扩大的疆域,楚国实行了县制和封君制相结合的地方行政体制,失去国族依托的淮夷民众遂逐渐成为郡县体制中的民户。如此经过春秋战国时期的社会巨变,至秦汉时期“淮夷”作为一个族群基本消失,取而代之为两汉文献中的“编户齐民”。

在全书的最后作者又针对与淮河流域相关的古史传说进行了一番论述。通过分析徐国发展史中的两个重要人物徐偃王与徐驹王的传说在不同时期文献记载的不同,看出后世华夏中心区的文献对边缘淮夷的记载采取选择性的记忆、遗忘和改造。然后进一步分析“禹娶涂山”、“穆有涂山之会”、“桀会南巢”的传说,发现江淮地区人文属性有两种截然不同的内涵。一方面是徐偃王被冠以儒家圣贤仁义的形象以及“禹娶涂山”的故事说明淮水流域及其百姓已经被纳入华夏地理空间体系之中。但是从徐驹王和穆会涂山古史的湮灭,也说明淮水流域及其百姓仍无法摆脱被视为华夏边缘的蛮夷的身份印记。而正是在这种不断融入,同时又无法完全被认同,成为淮夷族群华夏化过程中的特殊状态。

目录一

目录一

目录二

目录二

目录三

目录三

目录四

目录四

二、体例评述

全书整体框架为总分总式的结构,绪论部分很好的介绍了全书的时空框架,相关问题研究的学术历程,以及作者自己的研究思路和方法,使读者在通读全书前有一个大致的了解。而结语部分除了总结本书的主要论点之外,还通过本书的内容引出更多的相关的研究问题,对人深有启发。而本书的主体部分,虽然以周代夷夏冲突为主线,但是不固守简单的按时间顺序论述的方式,而是在其中即有对商周时期地理地貌气候背景的论述,同时也有对夷夏冲突每一阶段双方的态势以及不同阶段淮夷在华夏体系中的地位进行了探讨,同时作者也对与淮水有关的古史传说进行了分析,从不同时期史料对淮夷古史传说的处理来看淮夷在华夏体系中的特殊地位。

然而在本书的一些内容体例上还是存在值得商榷的地方。其问题笔者认为主要出在作者对第四章、第五章和第七章内容的安排上,令人感到这几章的内容如果可以和相关章节有机的融合,那么在逻辑顺序和本书架构上将更加通顺和合理。例如:本书第三章主要讲西周中期和晚期的夷夏冲突,如果这段内容可以看作过程。那么这段冲突的背景则是第五章中淮夷族群的整合。因为无论是中期穆王时期的冲突还是晚期厉王和宣王对淮夷的征伐,其主要动因是淮夷内部的变化而对周王朝的入侵。而结果则要跳到第四章寻找,即穆王和厉王之后淮夷在西周中晚期的政治和经济地位的变化以及对淮水流域封建的调整。再如:第五章第二节是从传世文献的角度论述鲁东和淮南夷人的存在,似应放在第二章作为周代夷夏冲突的前提论述或是对第三章引言论述周代的东国和南国问题的补充,然而放在第五章与淮夷内部的整合共同来论述淮夷内涵似有些不妥。另外第七章,又从辨析古人对淮河流域古史传说的不同处理来分析,淮夷在华夏边缘中的地位问题,虽然是一种很好的补充,却似与文章主体关系不大,即若无第七章以第六章淮夷族群的齐民身份的获得来结尾也很完整,第七章似为多余的补充。

三、方法思路评述

在研究方法和思路上,笔者认为这显然和作者的学术履历所分不开的。作者本科阶段学习的是考古学,这为其在文中灵活运用各种考古资料以佐证自己的论断打下了很好的基础。同时作者在硕博阶段均师从名师学习历史地理。历史地理作为一个历史学科和地理学科交叉的学科,从中即可以看出作者考证金文确定地点及事件的考证能力,在各种史料中甄别真伪以及组织史料的史学功底,同时在描述地理自然人文景观背景和夷夏冲突时也离不开作者在地理学方面的学习和研究。特别需要强调的时,作者曾在博士阶段在国外受过美国汉学家罗宾和历史人类学家马思中的指导,并阅读了关于族群和少数民族的学术著作,所以使作者在族群理论上也有较深的造诣,使其在描写淮夷族群与华夏冲突中是那么地生动,具有动态性而不是史料的堆叠。

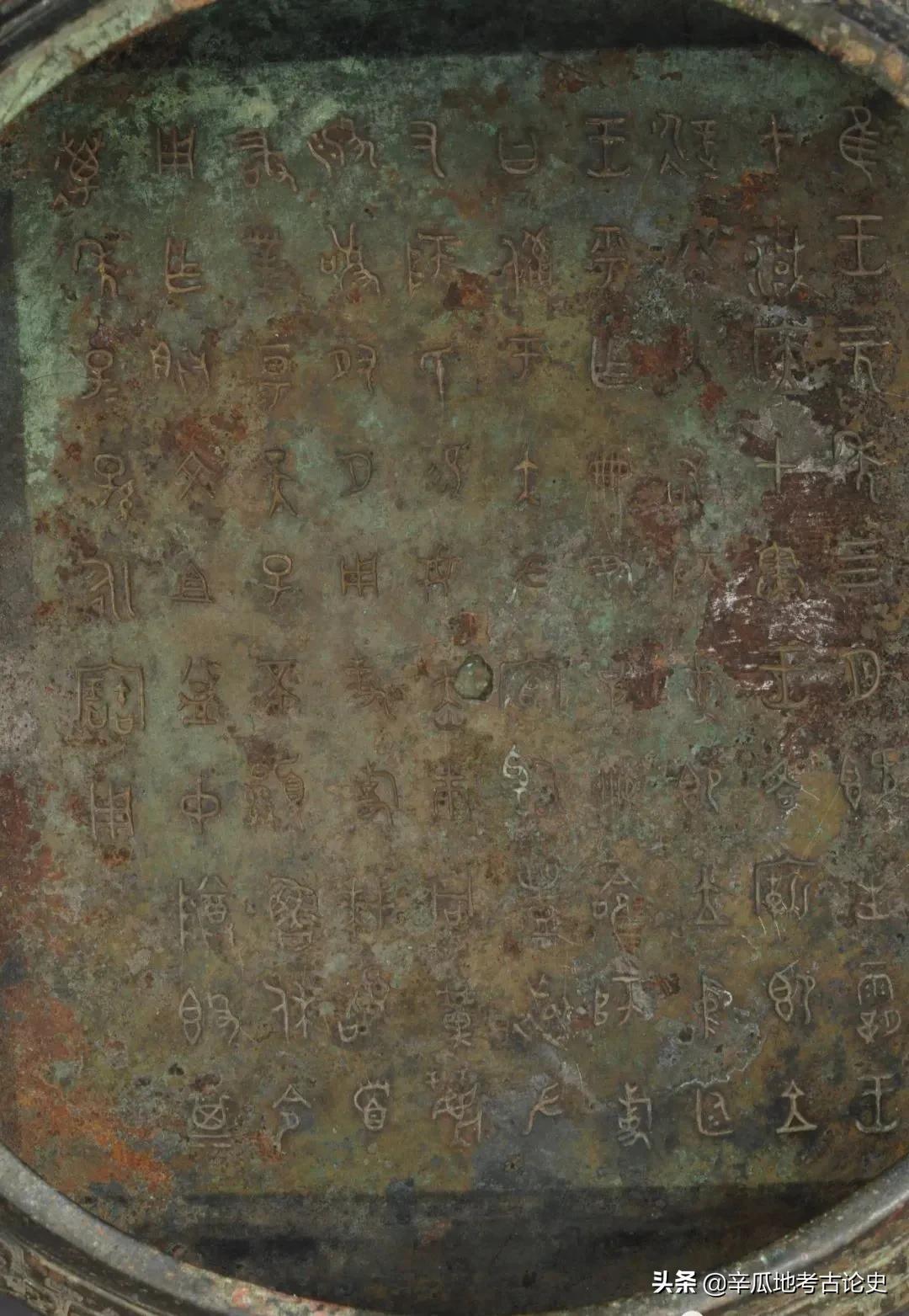

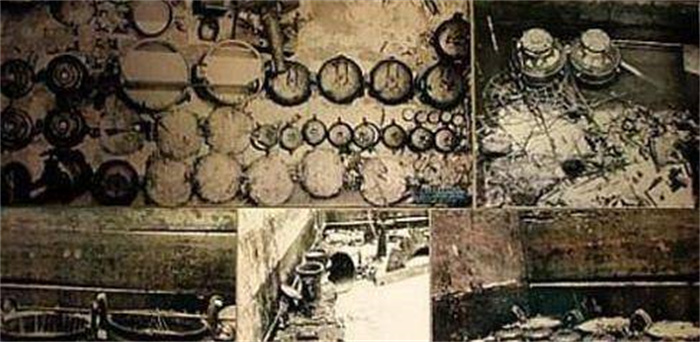

首先就史学方面而言,主要体现在作者对大量金文资料和传世文献的考订和甄别以及再整理并使用佐证其论点。首先,本书对西周时期的历史信息的获得主要依靠传世文献和青铜铭文,然而西周时期关于淮水流域的文献记载和相关青铜铭文并不多,想从有限的资料之中提取足够的信息是极为困难的。而作者,能够依靠与淮夷相关的青铜器铭文,寻找出有关信息,面对有争议的金文记载,作者能够在尊重众家的观点的基础之上,进行分析选择最为准确的解释,比如对晋侯苏钟铭(二号)的考证。在尊重金文所反映的信息之外,作者同时佐以传世文献中的一些可靠内容,进一步补充相关内容,并对相关问题进行合理分析推理,如对西周早期齐、鲁、燕的地望自上世纪初便有争论,作者不仅对该问题的研究做了综述,同时结合出土青铜铭文做了合理的分析。即使如此,铭文和文献所反映的信息依然是碎片化的,并且信息一般比较简短难以入手,然后作者却能将这些杂乱的信息合理地组织起来,并能够应用于夷夏冲突这个主线之上。这一方面归功于其对族群理论的应用,另一方面则应归功于作者的传统史学功力,即对史料的整理分析和灵活运用。此外作者对古史传说在不同时期史料中被处理的情况分析淮夷地位的特殊性,亦可看出作者在辨析史料上的能力。

而在对另一种信息来源——考古资料的运用上,作者的运用则略显得有所局限。总体而言,作者主要运用的是考古的出土青铜器上的铭文,即主要运用文字资料却极少使用地层学、类型学以及文化因素分析法来说明不同地域不同时期文化的变迁。但是诸如青铜器、陶器、原始瓷器的形制、纹饰以及制作方法及原料来源等所反映出来的信息,虽不能直接说明问题,却能很好佐证作者的论点,虽不能精确反映具体年代的信息,但是能够反映广地域长时间段的文化变化。比如自西周早期至晚期,淮水流域中原文化因素的变化,然后至春秋战国时期楚文化因素的变化。故作者若在充分应用青铜铭文的基础上,再加上考古学文化因素分析来佐证论点,应更为全面有说服力。

除了在处理资料的方法之外,作者为充分说明问题,尽力还原西周时期淮水流域的地形地貌,这主要反映在本书的第一章关于淮河流域地理气候的论述。其中对于淮水水系的分析尤为精到。因为淮水流域作为我国南北交流重要过渡区域,对于其研究却相对滞后很大程度便是由于历史淮水受黄河改道变迁的影响。而西周时期淮夷入侵中原以及中原周王朝南下路线,都与淮水干支流密切相关。同时根据当时淮水流域不同分区,进一步讨论不同时期淮夷族群的分布,周王朝分封诸侯,调整诸侯封地的用意以及夷夏界线的讨论,因此作者在复原当时历史地理的情况下,图文并茂地进一步分析夷夏冲突的过程,显然更接近历史真实情况。

此外本书最大的特色还在于作者对族群理论的应用,作者在传世文献和出土金文中察觉出“淮夷”这一概念。通过分析不同地区,对不同部族的认同后以华夏和淮夷的冲突为切入点将相关信息有机地结合起来,而非从考古学文化的角度或传统的政治国家的角度。并且作者很好地根据早期部族受地理环境和社会发展情况的制约而引入了“族群界线”的概念,很好地将淮夷的分布,以及夷夏冲突的主要范围反映在地图上。同时,作者在组织相关材料的时候,也始终将族群的理念贯彻始终,可谓为枯燥的材料加入了活起来的灵魂。但是作者在研究视角中依然还是存在缺陷,正如本书题目所表明的,本书的研究主体为淮夷族群。然而,作者所使用的材料和证据绝大部分都是周人乃至其后的以华夏为正统的中原人所记载的史料。作者是从这些从华夏角度出发的材料间接了解或是推断淮夷族群的发展和整合,这似乎略显不足,这种情况很可能是,直接从淮夷角度出发的文字材料极少。然而淮水流域出土的考古材料,虽不如文字材料那么精确,但是却是淮夷当时的真实材料,其价值应该值得重视。

四、结语

在先秦淮水流域的研究较为薄弱的情况下,朱继平博士在综合应用历史学、考古学、古文字、地理学、民族学等相关知识,以夷夏冲突为主线经行的淮夷族群走向华夏化的历史进程的研究。不仅可见其对材料掌握之熟练,史学功力之深厚,理论应用之灵活,以及交叉学科的相互穿插,可谓是一部关于先秦淮水流域研究的一部力作。虽有某些地方尚需要改进,但依然瑕不掩瑜,而且作者所运用的方法理论,使我等后辈对在材料有限的情况下如何发掘有效信息深受启发,同时本书所引发的与淮水流域相关的问题,也值得我们进一步深入思考和研究。

附记:本文为笔者2014年看书的学习体会,分享于此,这也是一本历史地理与考古结合研究的好书。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000