浙江有良渚,山西有陶寺,为何第一王朝夏朝却在河南诞生?

在夏商周断代工程结束以后,我国于2004年正式启动了“中华文明探源工程”。不同于断代工程的重点是要理清三代特别是夏朝的确切年代,探源工程是在夏朝存在的基础上,向上再追溯1000年,以实证中华文明五千年的历史。

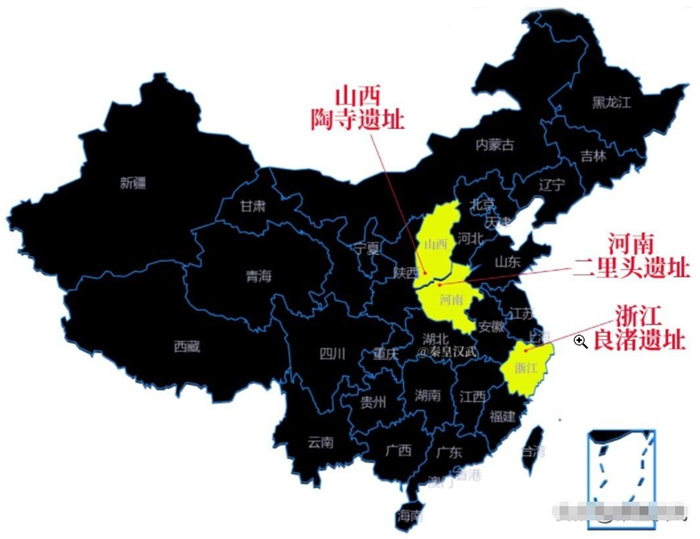

为此,浙江的良渚遗址、山西的陶寺遗址以及河南的二里头遗址等都被列为了探源工程的重点发掘对象。

特别是良渚遗址的考古发掘,成为实证中华五千年文明的关键性证据,2019年,良渚遗址被联合国教科文组织列入了世界遗产名录,得到了全世界的公认。

良渚文化兴起于公元前3300年前后,这里不仅发现了占地达300万平方米的古城,人工堆彻的宫殿和贵族墓地,甚至还发现了由高低水坝构成的大型水利设施。

这充分说明,在中国北方地区还处于新石器时代的仰韶文化氏族部落形态时,长江中下游流域已经出现了以稻作经济为支撑的国家雏形,具备了调动大批人力物力建设大型工程的社会组织力。

到了公元前2500年左右,中国北方的黄河中下游地区从仰韶文化演进为考古学上的龙山文化,这一时期,带有军事和防洪双重属性的城邑在黄河流域大量出现。

中华文明上演了“你方唱罢我登场”的戏码,原本站在文明巅峰的浙江良渚文明此时已然衰亡,雄踞山西晋南的陶寺文明崛起。

与良渚文明高度相似,陶寺遗址同样有着面积近300万平方米的超大城址、王陵、宫殿以及随葬品丰富的贵族墓葬,并且还发现了王都才能有的“观象台”,种种考古发现,均将陶寺遗址指向了尧帝的都城。山西省考古研究院院长王晓毅曾说过:“经过40多年的研究,陶寺作为尧都的证据链越来越完整。”

陶寺所呈现的“国上之国”的复杂聚落形态和等级森严的社会结构,也证实陶寺同样进入了早期国家的序列。

但奇怪的是,陶寺遭遇了与良渚文明近似的结局,到公元前1900左右,昔日的“国上之国”陶寺走向了衰亡,沦为了普通聚落,继任者河南二里头文明在中原异军突起。

二里头文化(夏文化)脱胎于龙山文化,而陶寺文化则是龙山文化的典型代表之一,这与尧舜禹先后成为天下共主的历史记载高度一致。

要知道,在晋南陶寺文化透析出“王都”气息时,如今的河南一带还是一块“政治洼地”,被誉为禹都的王城岗遗址新城,面积不及陶寺遗址的九分之一。彼时,以如今河南为中心的中原地区,都是尧舜共主治下的方国诸侯。

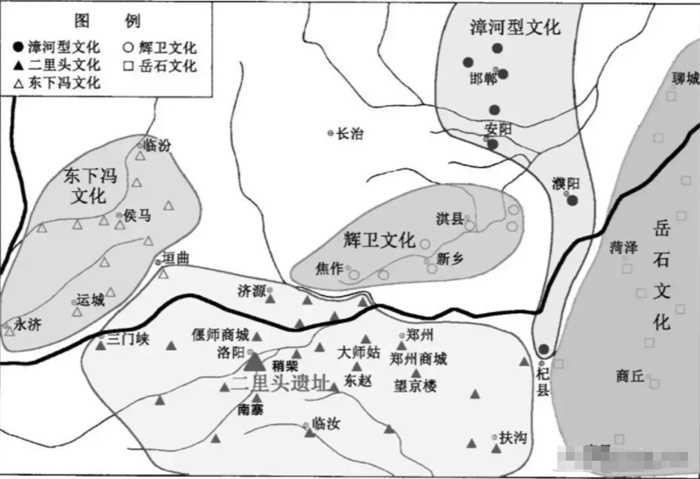

但就是这样一个地方,却孕育出了中国第一王朝—夏朝,而王朝,是一种完全不同于邦国文明的广域王权政治结构,原本多元的考古学文化出现了归一的情况,西至甘青、东至山东、北至燕山、南至长江都受到了二里头文化(夏文化)传播的影响,这些地区自新石器时代以来的本地文化的发展轨迹和模式被二里头终结。

此后,无论是偃师商城、郑州商城还是殷墟晚商都邑,甚至取商而代之的周都洛邑,都将统治核心定鼎在了河南,并由此向周边扩散政治和文化影响。

这种以“大中原”为政治经济中心的治理模式,影响了中国上千年。

那么我们不禁要问,为什么最早诞生国家文明雏形的浙江良渚、山西陶寺,都没能最终孕育出王朝,反倒是后起之秀河南完成了“整合中华文明从多元到一体”的壮举呢?

如果我们从考古发现角度去观察,就会发现一个很奇特的现象。

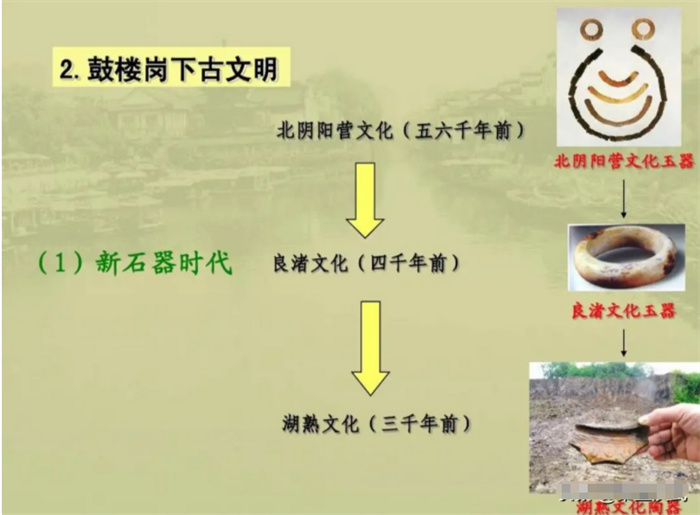

良渚文化在消亡后,叠压在其上的考古学文化是“湖熟文化”和“马桥文化”,一般而言,考古文化的上下叠压关系,代表着前后继承关系。

但“湖熟文化”和“马桥文化”的最早墓葬遗存却是西周时期,距离良渚文化的消亡过去了近千年,换言之,良渚文化消亡后,江南地区的文明出现了断层,其间至少间隔了夏商两代。

同样,陶寺文化消亡后,晋南地区的下一个考古学文化却跨越到了“二里头文化东下冯类型”,要知道,二里头文化本身是夏朝的中晚期文化,在河南,二里头文化是由河南龙山文化、新砦文化演进而来,有着相对清晰的发展脉络。

但在山西的晋南地区,却没有发现任何早期夏文化的踪迹,直到东下冯文化的出现。东下冯文化已经是二里头文化的末期,是二里头文化的地方变体,很多学者认为东下冯应当是夏桀或者夏人逃亡晋南后所留下的考古学文化。

也就是说,晋南同样出现了一定的文化断层现象。

这也就意味着,良渚、陶寺的消亡,绝非简单意义上的政权更迭,亦或者一群人取代了另一群人那么简单,否则很难解释其中出现的文明空白。

著名考古文博专家严文明先生,曾将中国史前文化比喻为“重瓣花朵”,即在新石器时代晚期,燕山以北到辽河流域、甘青地区、中原和海岱区、陕晋冀地区、巴蜀区、江浙区分别形成了各具特色的文化大区,这些文化大区发展节奏不一、程度不同、治理模式也不同。

比如良渚文明就是典型的“政教合一”,整个国家都信仰“神人兽面”,而陶寺文明却是典型的世俗权力至上的权力体制。再比如著名的四川三星堆,就是一种神权至上的文明,三星堆人把财富用来建造神庙,甚至为了祭祀某种神灵,可以把国家财富烧毁后埋藏于地下,而非用于社会发展。

如果把上述文化区比喻为采用不同培育方法的试验品的话,那些没能“挺到最后”的文明,意味着其模式并不适用于华夏文明的主流,而只能成为体现中华文明多元的地方变体之一。

那么接下来我们再来回答标题的疑问:为什么夏朝没能在浙江、山西这些原本创造了辉煌文明的区域诞生?

首先是自然环境因素。世界四大文明古国均发端于大江大河附近,这是农业发展的根基,而中国古代文明的最本质特征就是农业文明,先是长江文明领先,然后是黄河文明主导。

然而,根据气象学研究显示,在公元前第三千纪至第二千纪,全球出现了气候异常增温现象,所引发的直接后果是降雨量在短期内剧增,这就是给全世界先民留下深刻印象的大洪水事件。

良渚文化成为了大洪水的直接受害者,其后,因为自然环境的恶化而导致的为争夺有限的生存区域而爆发的战争,成为压垮良渚古国的最后一根稻草。苏北花厅遗址出现的大量良渚晚期遗址,印证了良渚人放弃家园,北上逃亡的推测。

继之而起的陶寺古国,同样饱受大洪水的困扰,史载:“尧时洪水滔天,百姓巢居不安”,治水成为尧舜禹三代君主所面临的棘手问题。

但根据陶寺考古发掘显示,陶寺的衰落与大洪水关联不大,因为这里并未发现大量淤泥沉积现象,反倒是发现了陶寺中晚期时遭遇不明势力入侵的证据。

在陶寺5026号灰坑中,考古专家发现了层垒叠加的共计5层尸骸,骸骨均呈现肢解状态,多个颅骨上发现了明显的钝器劈啄痕,证实该灰坑中的人生前遭到了致命伤害。5126号灰坑中出土的35岁女性骸骨,下体还被插入牛角,十分残忍。

值得一提的是,陶寺上层墓葬遭到严重破坏,但随葬品却并未被洗劫一空,这表明入侵者的主要目的是“报复”而非“洗劫”。

陶寺能够在大洪水时代“独善其身”,建设了超大规模的聚落,正是得益于山西晋南的独特封闭型地理优势,《左传》称其为“表里山河”,即外有大河,内有高山。

但也正因如此,陶寺文明的发展模式存在一个致命模式,用白话讲就是:别人不容易进来,自己也不容易出去。

因为考古发现显示,陶寺文化主要集中在晋南汾浍一带,超过这一地理区域,未见陶寺文化的影子,换言之,陶寺文化没有对周边部族造成文化影响,更无法吸纳周边文化的优秀因子,这正是建立广域王权所缺失的。

而夏朝在河南的建立,刚好赶上了天时地利。

在陶寺衰落的公元前1900年前后,全球气候转入稳定期,躲过大洪水的夏后氏部族进入了被洪水冲刷过后含有大量腐殖质的洛阳盆地,这块土壤肥沃的区域同样吸引了其它饱受洪水侵袭的部族的迁入。

考古发现很能说明这一点。二里头文化虽然诞生自河南,但却并非由河南龙山文化直接演变而来,其中既有新砦文化(夏后氏部落)因素,也有来自豫东的造律台文化、山东大汶口文化因素,南方的石家河文化,甚至还囊括了良渚的玉文化、陶寺的鬲文化因子。

这种多种不同族群创造的考古学文化在二里头的汇聚现象,也反证了二里头确实是当时的广域王权的核心都邑无疑。

也正是从这一时期开始,“民族自觉”形成了。夏朝时开始出现了“诸夏、夏后、有夏”为共同体的群体自称。比如世居东南的越人、大漠的匈奴人都传说是夏人后裔,周人自称“我有夏”、“我区夏”,称洛邑(二里头遗址一带)为“有夏之居”,这正是王朝诞生的标志。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0001

- 0002