三位诺奖得主,将物理学推向极限,证明了宇宙比我们想象的更奇特

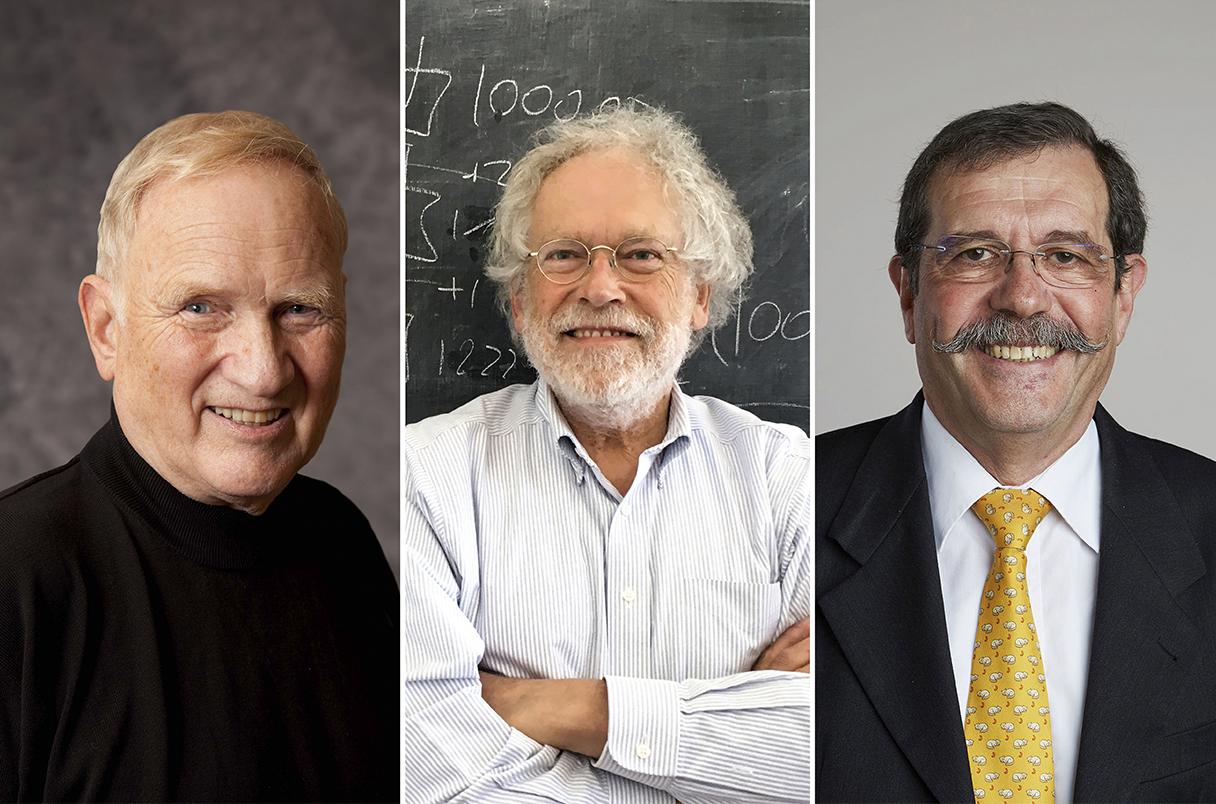

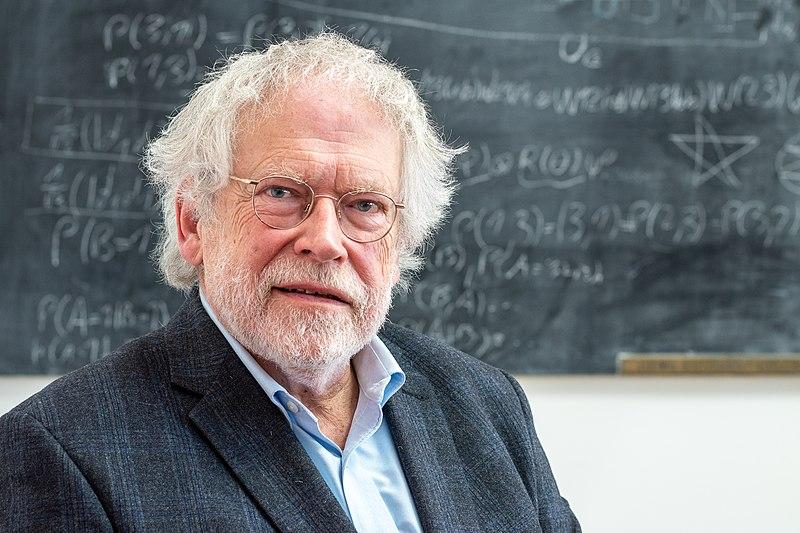

诺贝尔物理奖通常授予那些揭示自然奥秘的科学家,那些使宇宙变得更易于理解的发现者。但2022年的诺贝尔奖颁给了三位物理学家,他们揭示了宇宙比我们想象的更奇特。22年的物理诺贝尔奖得主是约翰·克劳瑟(John Clauser)、阿兰·阿斯佩克(Alain Aspect)和安东·塞林格(Anton Zeilinger),他们共同完成了一系列巧妙的实验,证明了量子力学最奇特的预测实际上是正确的。这个预测是爱因斯坦拒绝接受的——两个量子系统可以纠缠在一起,这样它们可以在任何距离间瞬间相互影响。

爱因斯坦称之为“鬼魅般的超距作用”,因为这似乎违反了他的相对论,相对论告诉我们,没有任何因果关系可以比光速更快地传播。克劳瑟和阿斯佩克完成了罕见的壮举——他们证明了爱因斯坦是错的,而塞林格则极大地推进了我们对量子纠缠现象的理解和实际应用。

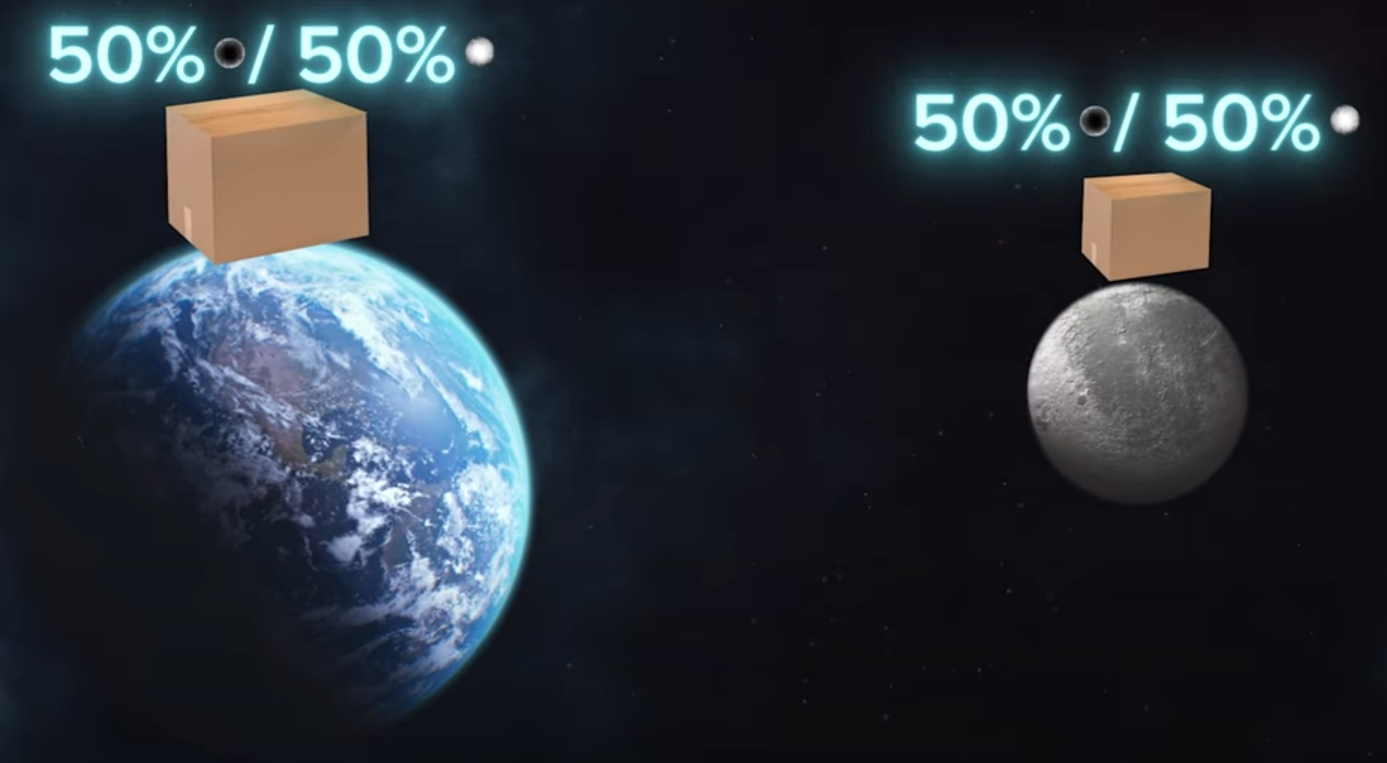

今天我想向大家讲述一下去年诺贝尔奖所赞同的一系列杰出实验。我们从一个简单的思想实验开始。你有两个球——一个黑色,一个白色。你闭上眼睛,然后把两个球放进两个相同的盒子里。你把第一个盒子装在火箭上,送到月球,而把第二个盒子留在地球上。

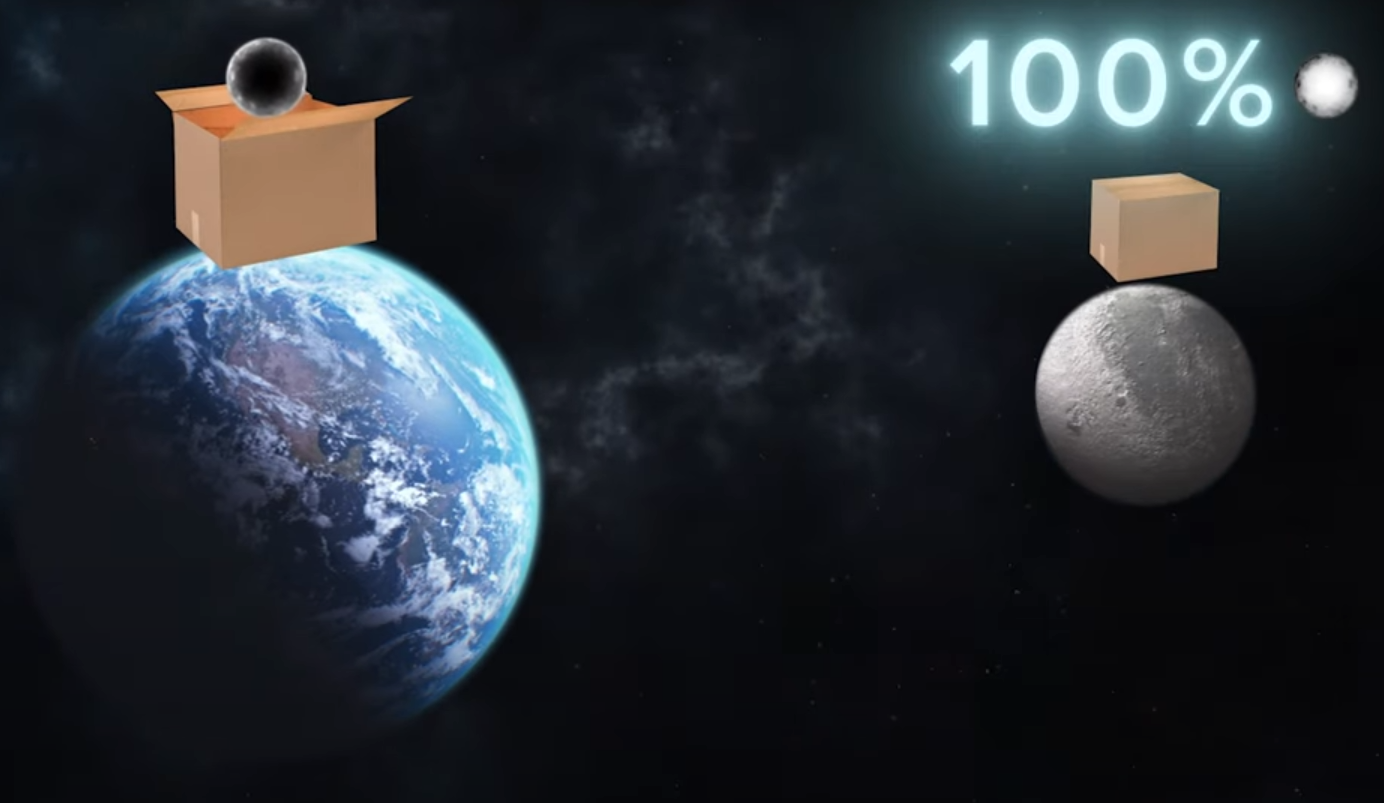

当盒子没有打开的时候,月球上的那个球有50%的概率是黑色或白色。当你打开盒子,你瞬间就知道了月球上那个球的颜色。

信息传播比光速快了吗?当然没有——球的颜色信息一直伴随着球,你只是知道了哪个是哪个。

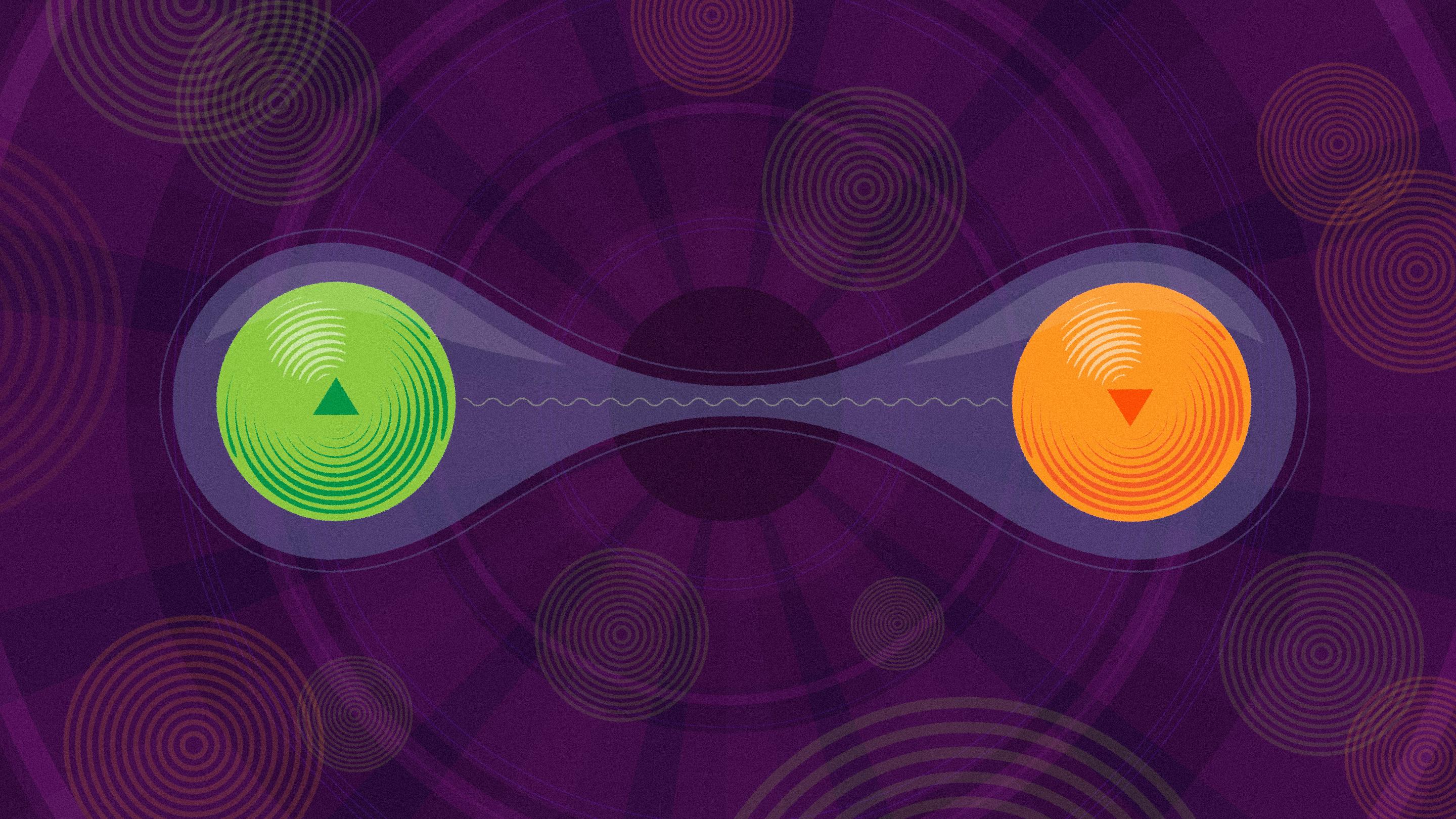

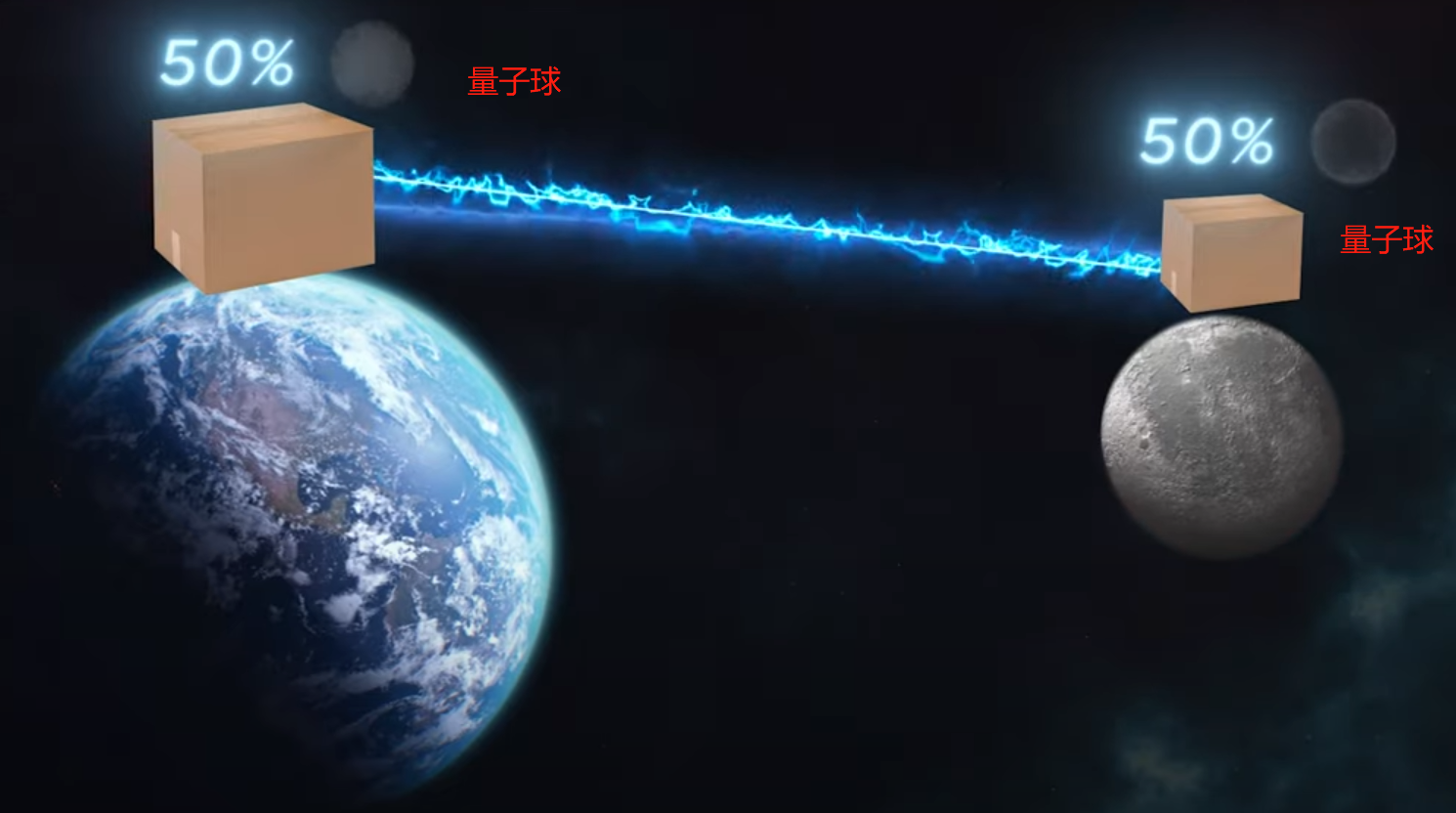

现在想象这些是纠缠着的量子球。

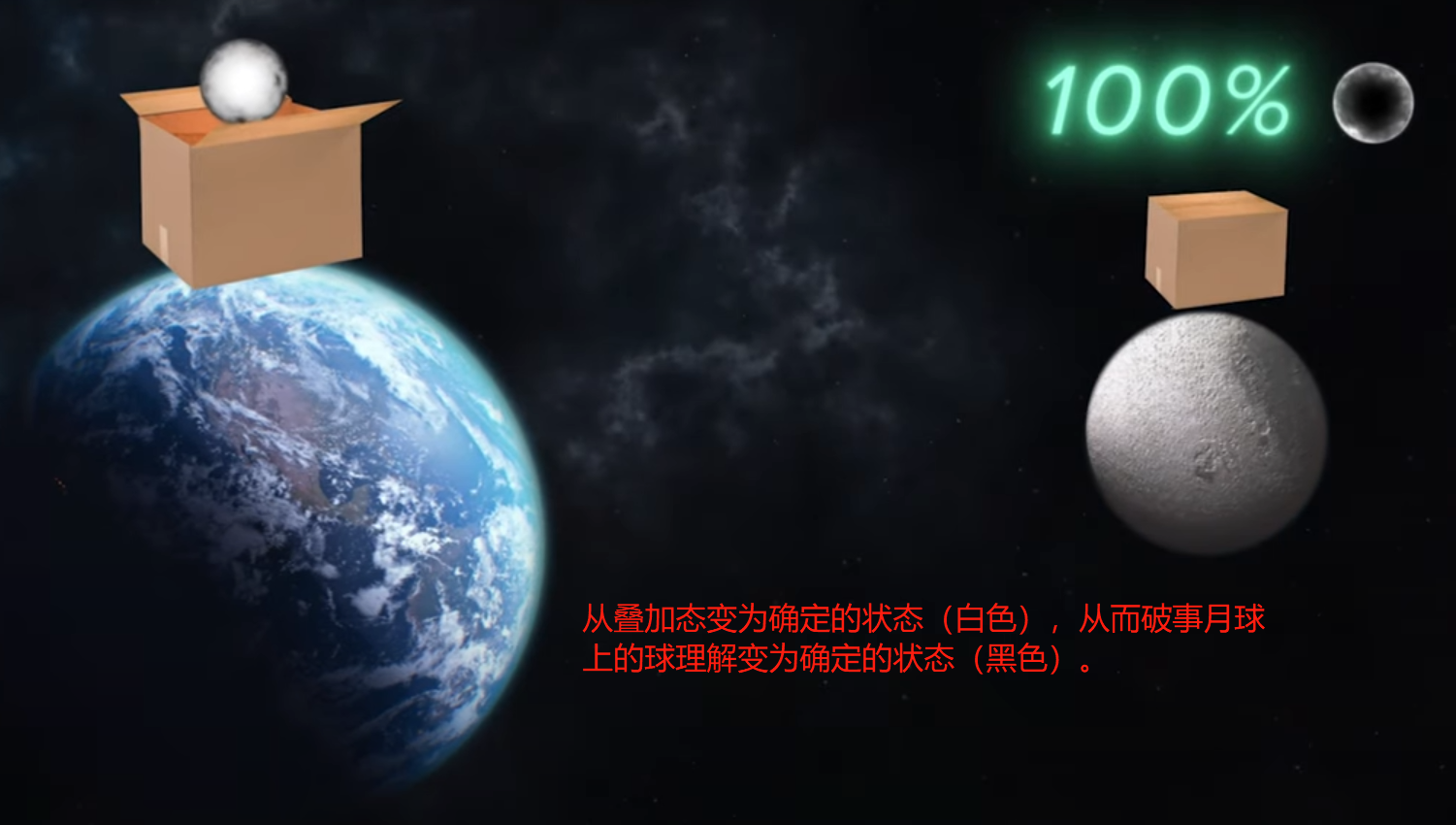

根据量子力学,除非打开盒子,我们不仅不知道哪个球是什么颜色,球的颜色本质上也是未定义的。每个球在测量之前都处于可能是黑色也可能是白色的叠加态。打开盒子(的动作)会导致观察到的球必须选择一种颜色状态,从而迫使月球上的球选择相反的颜色。

现在你确实似乎有一种比光速更快的效应,当你进行观察时,月球上的球从叠加态切换到确定的状态。

这些“量子球”可以是从亚原子到分子尺度的任何粒子,而纠缠性质可以是自旋、动量或任何其他量子性质。

但是我们为什么要接受这种离奇的解释呢?如果球的颜色在实验开始时就确定而不是在打开盒子时确定,实验结果有什么实质性区别吗?为什么要提出这种纠缠和叠加的概念呢?那是因为量子力学的标准形式就是如此。

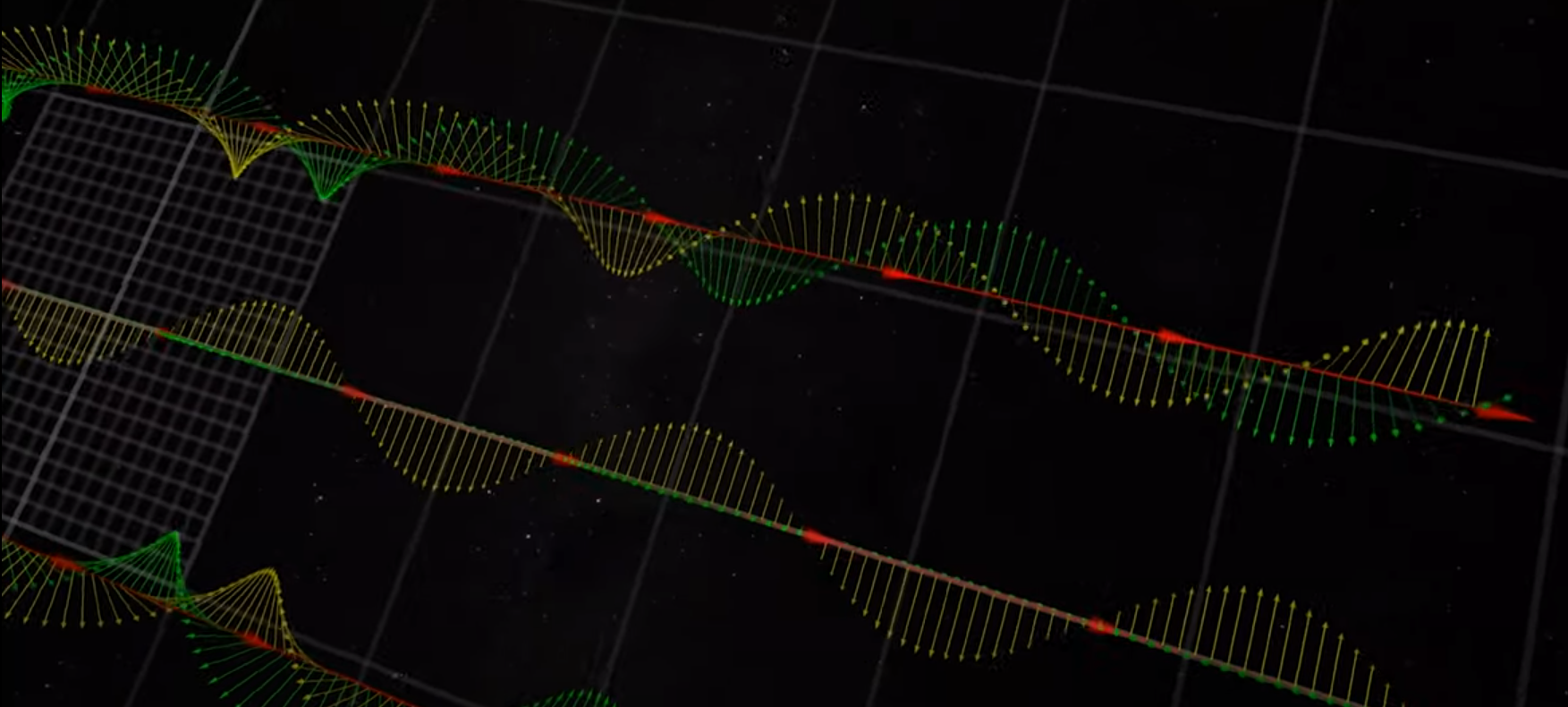

量子系统由一个叫做波函数的数学对象描述,

它根据薛定谔方程演变,

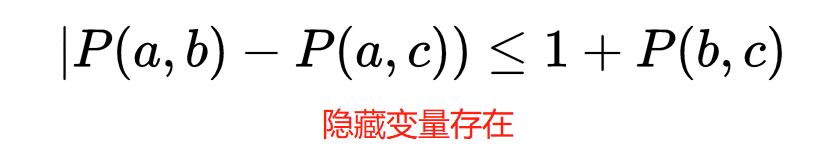

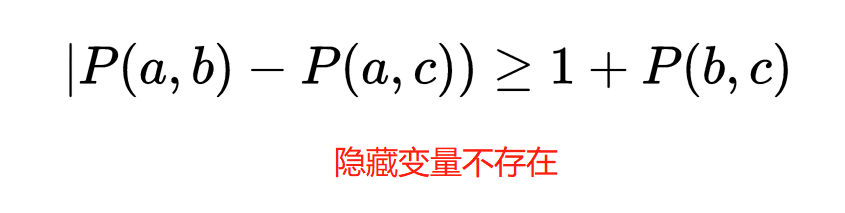

两个纠缠物体的联合波函数只包含关于这些物体之间相关性的信息,而不是关于它们的具体值。它们在被观察到并使波函数“坍缩”时才获得具体的值。为了让量子球一直知道它们自己的颜色,它们的波函数中需要有额外的信息。

有几种不同的量子力学解释允许这种隐藏的信息,它们统称为隐藏变量理论(hidden variable theories)。爱因斯坦认为这种隐藏信息必须存在,而尼尔斯·玻尔等人则坚持认为波函数是量子系统的完整描述。

在几乎所有科学争论中,物理学家都站在爱因斯坦一边。但在这个问题上不是这样,量子力学实在太成功了。

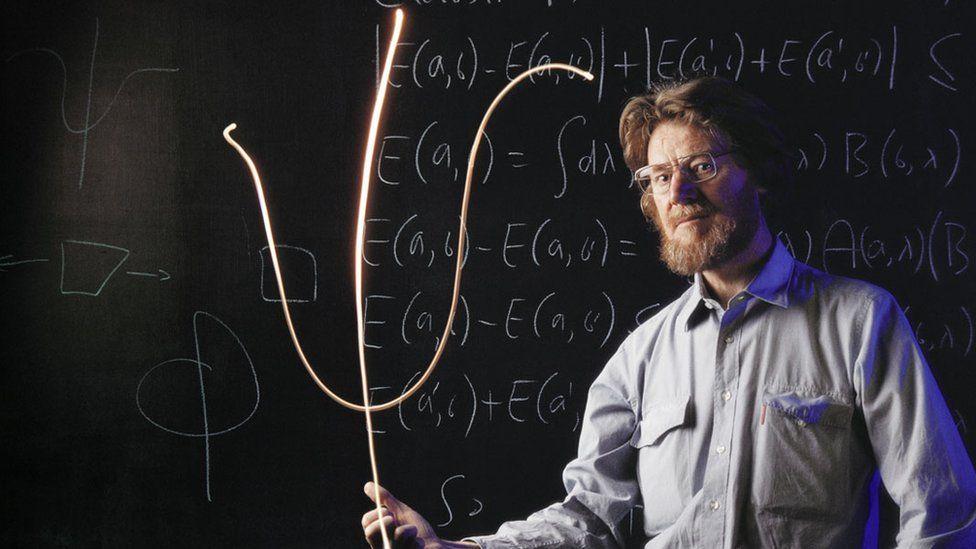

约翰·斯图尔特·贝尔(John Stuart Bell)是另一位支持隐藏变量的学者。虽然他不一定相信隐藏变量的存在,但他希望对哥本哈根解释进行适当的测试,以验证其有效性。他还意识到,可以揭示隐藏信息的存在,而不必实际测量这些信息,甚至不用测试特定的隐藏变量理论。

简而言之,1964年贝尔提出了他的贝尔定理,该定理表明,如果粒子本身携带有关它们内部状态的信息,那么纠缠粒子的测量性质之间应该存在特定的统计关系;而如果这些属性确实在测量时才确定,那么这种关系就会有所不同。特别地,所谓的贝尔不等式在存在粒子中的隐藏变量时是成立的,而在其他情况下是被打破的。

终于,我们有了一个可以用来检查隐藏变量的实际测试。

然而,直到1969年才进行了第一次贝尔测试,而这次测试是由2022年的诺贝尔奖得主之一约翰·克劳瑟完成的。贝尔测试实际上很难进行。它们需要产生纠缠态,这些态必须在不破坏粒子间极为微妙的关联的情况下进行操作和测量。而且,进行贝尔测试意味着质疑现状,因此很难获得所需的大量支持。克劳瑟谈到了他向理查德·费曼提出实验想法的时候,费曼立即将他赶出了办公室。显然,费曼认为这是毫无意义的,因为标准量子力学显然是正确的。

斯图尔特·杰伊·弗里德曼

斯图尔特·杰伊·弗里德曼

克劳瑟和他的学生,斯图尔特·杰伊·弗里德曼(Stewart Jay Freedman)没有被打击。他们想出了一个绝妙的实验并决定尝试。实验是这样进行的。他们将一束钙原子射入弧灯的强光中。

这种光激发了钙原子中的电子到更高的能量水平,然后它们会再次降低,丢失的能量由光子带走。其中一个可能的电子跃迁是在两个具有零量子自旋的状态之间,并且还导致了两个光子的产生。

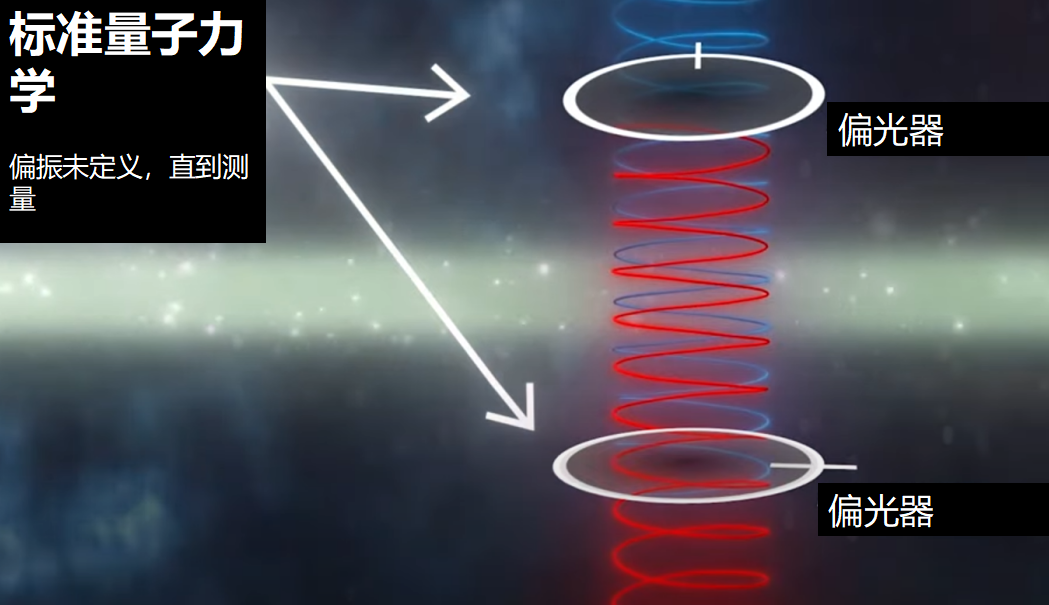

自旋是角动量的量子版本。因为原子在这次跃迁中的自旋没有改变,为了保持角动量守恒,这对光子需要具有总自旋为零,这意味着它们具有相反的圆偏振。

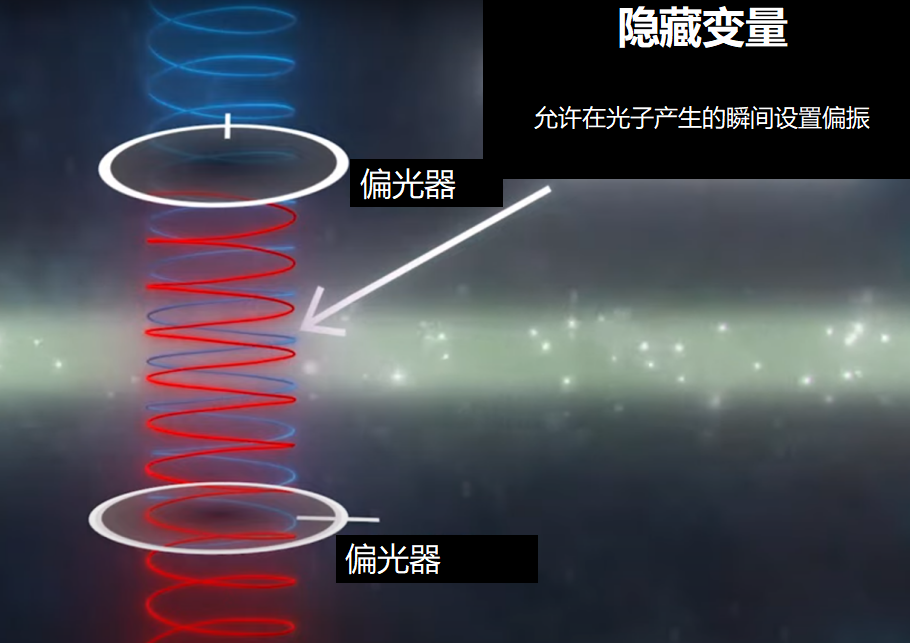

标准量子力学认为,这些偏振在测量之前是未定义的,当它们被测量时,它们总是彼此相反。

另一方面,隐藏变量理论允许在光子产生时设定偏振。

通过将两个光子通过偏振器进行测量,克劳瑟和弗里德曼可以进行贝尔测试。在他们的实验中,贝尔不等式被令人信服地打破,这意味着量子力学正如预期的那样运作,暗示不存在隐藏变量。但是,这还没有完全解决。

约翰·贝尔本人指出,即使贝尔测试结果相反,隐藏变量仍然可能存在。量子测量的结果取决于你如何进行测量,在这个实验中,偏振器的方向决定了实验对哪些偏振敏感。

贝尔定理假设测量选择是完全自由且独立于粒子生成过程的。但在克劳瑟的实验中,整个实验过程中,偏振器的位置都是固定的。当纠缠光子产生时,它们的方向已经确定了。

那么,如果这个方向在光子产生时对它们的偏振方向有一定的影响呢?那么光子可能会一直携带关于最终测量方向的隐藏信息,并且在某种程度上看起来像是标准量子力学,即使它们具有真正的隐藏变量。要关闭这个漏洞,有必要在光子产生后以某种方式设定测量方向。这听起来非常困难,因为光子移动得非常快。但是,当你是一个杰出的实验家时,“非常困难”是你的日常。所以我们遇到了第二位诺贝尔物理学奖得主,阿兰·阿斯佩克。

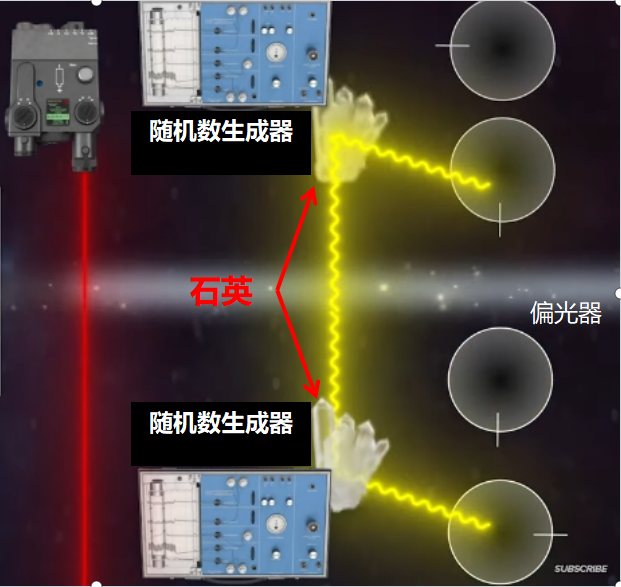

阿斯佩克的设置与克劳瑟的非常相似,用激光而不是弧灯激发钙原子束。

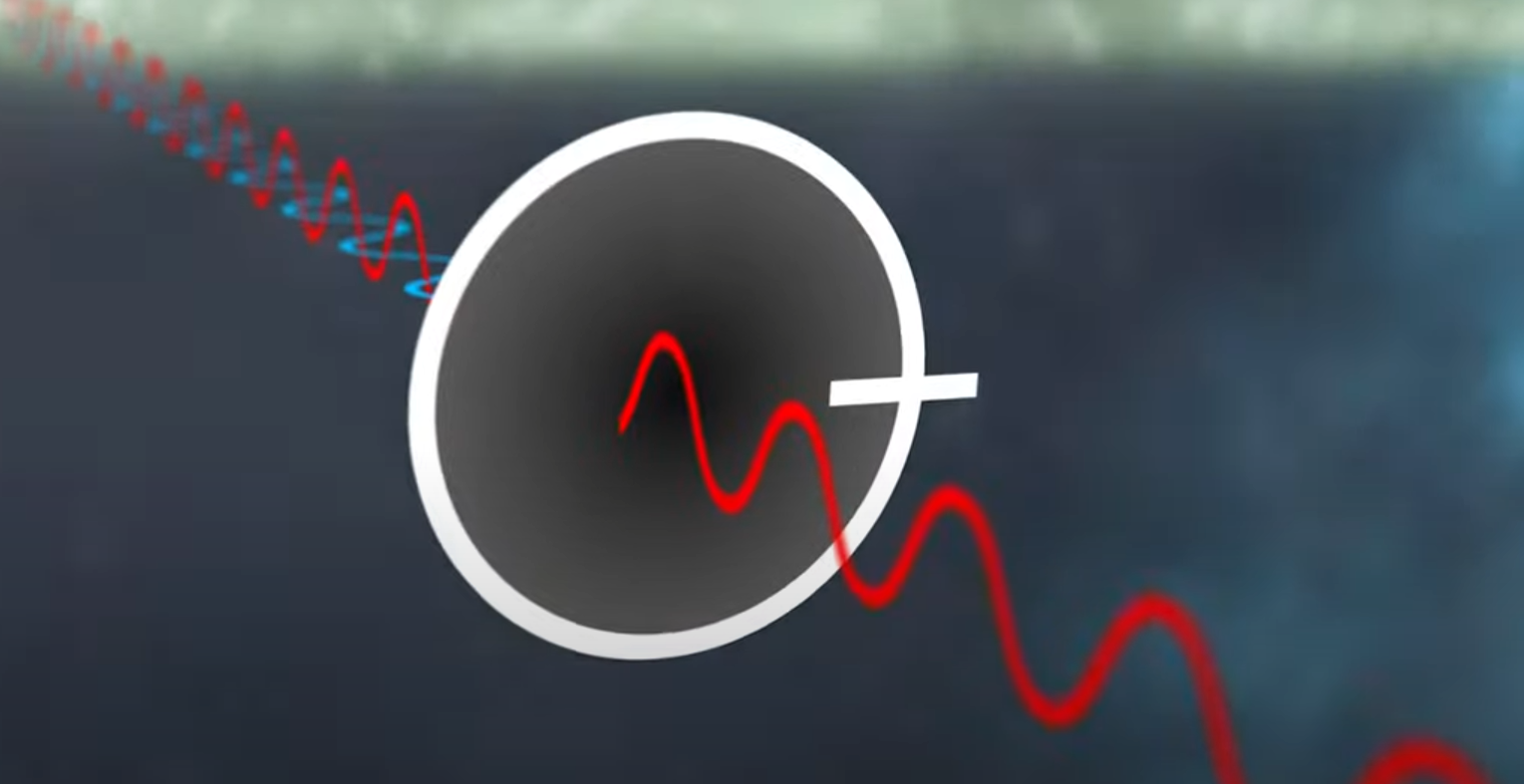

但主要区别在于偏振器。为了改变偏振器的测量方向,你必须旋转它,但要比光子在光学台上移动还要快就有点困难了。阿斯佩克找到了一种在不移动偏振器的情况下随机测量方向的方法。诀窍是使用一种换能器,一块石英,它根据石英是否振动以不同的方式弯曲光线的路径,而振动可以通过电流打开和关闭控制。

这意味着纠缠光子可以根据一个电气开关被发送到不同的偏振器——一个可以在光子产生与到达换能器之间的短暂时间内快速随机打开和关闭的开关。所有这些意味着光子在产生时无法知道它们将如何被测量。

在阿斯佩克的实验中,贝尔不等式也被违反,这给隐藏变量理论带来了又一次打击。那么,阿斯佩克特是否解决了最后的漏洞?并没有。

在没有量子纠缠的情况下,有两种方法可以违反贝尔不等式。首先,我已经提到过:如果测量选择与纠缠粒子的产生不是独立的怎么办?阿斯佩克的实验似乎通过在粒子产生之后进行选择来消除了这种可能性。但如果随机数生成器并不是真正的随机呢?毕竟,信号可能已经从某个共同的影响传递到钙原子和随机数生成器,从而使它们共谋违反贝尔不等式。这种想法被称为超决定论(superdeterminism)——基本上是说粒子不仅与彼此相关,而且与随机数生成器或选择测量方向的物理学家相关,所以最终宇宙别无选择,只能始终隐藏隐藏变量的存在。

根据超决定论,所以你可以自己决定这是否是一个合理的想法。但约翰·贝尔当然不认为这是可能的。但即使没有超决定论,还有另一个漏洞。贝尔定理可用于排除局部隐藏变量的存在。它可以排除关于纠缠粒子状态的秘密信息存在于粒子本身的可能性——这就是这里的“局部”的意思。但仍然可能存在于纠缠粒子的全局波函数中的隐藏变量。克劳瑟和阿斯佩克特的实验排除了局部隐藏变量,但这可能意味着他们排除了局部性而不是隐藏信息。任何对局部性的违反仍意味着某种影响比光速快——爱因斯坦所憎恨的那种幽灵现象。

第三位得主,安东·赛林格做了什么?克劳瑟和阿斯佩克的工作都是关于测试量子力学的基本原理。但他们的努力也导致了非常实际的结果。他们提高了我们创建和操纵纠缠量子态的能力。而赛林格则充分利用了这些成果。

他可能最为人所知的是展示量子隐形传态。这是一种量子态通过与两个粒子纠缠的中间粒子传递的现象。现在要了解的重要一点是,量子隐形传态以及相应的传递量子信息的能力对量子计算机至关重要。赛林格负责在操纵纠缠方面的许多进展,并将这些应用于量子密码学和量子计算机的开发。

这是一个罕见的“时空”,其中爱因斯坦和费曼都错了。爱因斯坦错在,否定量子世界的神秘。而费曼认为克劳瑟永远不会推翻标准量子力学。只有当我们试图将科学理论推向极限时,科学才会向前发展。无论它们是否正确,我们都会学到一些东西,也许我们会发现一些没人预料到的有用技术。在这种情况下,我们对量子纠缠的更好理解使我们非常接近量子计算和量子密码学的时代。这一切都是因为一些科学家愿意挑战现状,寻求时空的隐藏秘密。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000