49年新中国成立,开国大典上贺龙与周总理打哑谜:还记得那首诗吗

1927年,南昌起义失败后,作为起义军主力的20军损失严重,短短十几日,原先执掌过万人的军长贺龙几乎变为了一个光杆司令。

当时周恩来担心贺龙受不了如此大的打击,于是特意来看望他。而贺龙却拉住周恩来的手说道:“部队都被打散啦,就剩我一个人来见你,我真的是很不甘心呀。”

周恩来笑着说:“听说现在国民党悬赏十万大洋要杀你的头嘞。”此话一出,两人都哈哈大笑起来,这使得原本沉闷的气氛变得轻松了一些。

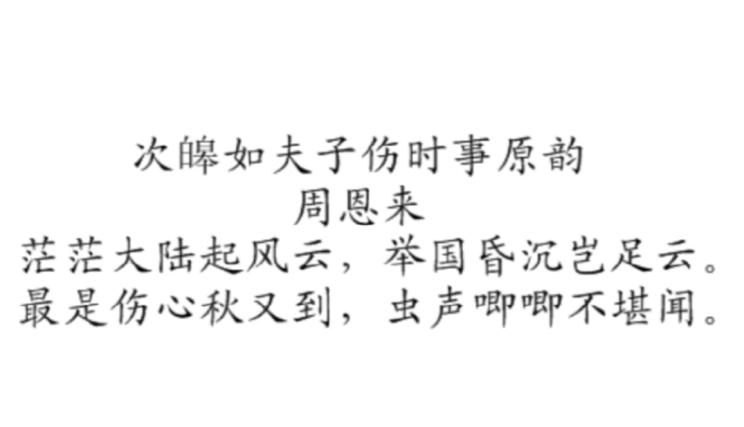

随后,周恩来为了安慰贺龙,给贺龙吟诵了这样一首诗:“茫茫大陆起风云,举国昏沉岂如云。最是伤心秋又到,虫声唧唧不堪闻。”

正是这首诗,让当时的贺龙重新鼓起信心,而诗中的一句“虫声唧唧不堪闻”更是让贺龙心心念念地记了二十二年。

那么,周恩来吟诵的诗歌究竟有着什么样的来历?它又有什么样的魔力可以让贺龙心心念念地记了二十二年呢?这里面有什么不为人知的感人故事呢?

贺龙生于乱世,从小就嫉恶如仇,到了青年时期更是骁勇善战。可少年不懂事时未能上学,战乱年代也未能继续接受教育成了他的一大遗憾。

但是好在他的女儿贺捷生非常优秀,不仅考上了北大,还帮他圆了读书梦。对于自己的这个优秀的女儿,贺龙非常骄傲。

新中国成立后,他时常会在女儿放假回家时,与她讲述一些战争年代的故事。而贺龙与周恩来是莫逆之交,贺捷生自然也常常听父亲讲起他与周恩来的故事。

在一次假期回家时,父亲贺龙又向贺捷生提起了他与周恩来的往事,并问她:“你知道历史上有个张皞如吗?”

贺捷生后来回忆道:“我怎么也答不上来,这似乎在父亲的意料之中。他马上说,张皞如是民国时期的一个老师,蛮有学问的,也蛮有骨气。

那是在民国初年,张勋复辟帝制,给所有希望国家进步的人泼了一瓢冷水。她公开在报端上发表了一首诗,题目叫《伤时事》,诗写得很好,你想办法找来看看。”

贺龙特意向女儿提出的这位民国时期的老师和这首《伤时事》有着什么样的来历呢?而贺龙为什么要在向他的女儿讲述他与周恩来的故事时提到这样一个人呢?

贺捷生后来在学校图书馆查到了这首诗。

这位张皞如,从小成绩优异,聪慧过人。他曾去保定深造学习,而后他深知发展教育刻不容缓,所以创办了劝学所、许孝子高等学校,向当地民众传播新思想和新知识。

后来,因张皞如在教育领域的声誉越来越好。他得到了张伯苓先生的赏识。张伯苓先生邀请他到南开中学担任国文老师。

此时周恩来也就读于南开中学,由是二人结缘,而才华横溢的周恩来也成了张皞如的得意弟子。

他所写的《伤时事》,诗前有一段附言:“9月28日阅报,见徐州会盟,祸已近眉睫,政府尤用敷衍主意。国命运已断送于数人之手矣,不禁掷书流涕,遂成口号。”

在张皞如作这首诗前夕,张勋拉拢几个军阀试图复辟帝制。他大失所望,为军阀当道的时事所伤,愤慨之下写下了这样的文字:“太平希望付烟云,误国人才何足云。孤客天涯空有泪,伤心最怕读新闻。”字句之间皆是拳拳爱国之心与对时局的愤慨失望之情。

但是贺龙与女儿提起这首诗,目的却不在此。在女儿贺捷生找到这首诗时,贺龙却说:“你找到这首诗,任务只完成了一半。”

而贺捷生再继续去调查时,才发现了父亲的真正目的。原来,贺龙其实是想让贺捷生找到仿写《伤时事》的另一首诗。

原来,周恩来作为张皞如的学生,也曾作了一首诗,与恩师张皞如的这首《伤时事》相和。

周恩来作的这首诗叫《次皞如夫子(伤时事)原韵》,少年周恩来在这首诗中这样写道:“茫茫大陆起风云,举国昏沉岂如云。

最是伤心秋又到,虫声唧唧不堪闻。”看似是在写秋天的虫声唧唧,实则却是在把时局比喻为秋天,将军阀复辟帝制的行为比作虫声唧唧。

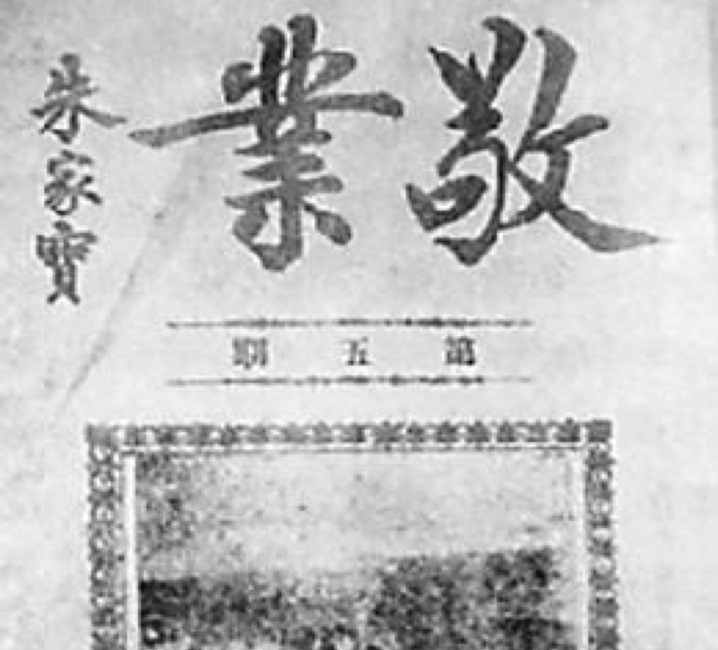

青年周恩来的文采与雄心在此诗中一览无余。这首诗,同他的老师所作的《伤时事》一诗,皆发表于1916年10月出版的《敬业》这一期杂志上。

这首诗为周恩来中学时期所作,那贺龙又是怎么样知晓这首诗的呢?

这还要从周恩来与贺龙见面开始说起。

1927年7月初的一个傍晚,周恩来同周逸群一同来到了武昌的一个驻地。这个驻地正是贺龙部队的驻地。周、贺二人见面时,贺龙拉住周恩来的手,激动地说:“你的大名我早就晓得,如今见面胜似闻名喽!”周恩来也很高兴,他应答说:“疾风知劲草,我们对你是很钦佩的。”

在这次见面交谈当中,周恩来对时局清晰的分析与判断让贺龙非常敬佩,周恩来谈到共产党对时局的看法更是让贺龙豁然开朗。而贺龙的热情与豪爽也让周恩来颇为欣赏。两人就此结缘。

之后贺龙又多次帮助共产党人度过危机,立下大功。直到1927年7月28日,周恩来再次来贺龙的军部看望他,表达了共产党对贺龙的信任与赏识,并委以重任。

当时,周恩来向贺龙讲述了南昌起义的计划,并询问道:“贺龙同志,我想听听你的意见。”贺龙当即激动地表示:“我完全听共产党的命令,党要我怎么干我就怎么干。”

周恩来说:“共产党对你下达的第一个命令就是委任你为起义军总指挥。”由于当时的贺龙还未加入中国共产党,所以听到周恩来愿意将如此重大的任务交给他时,显得有些受宠若惊,但他还是坚定道:“好,我服从!”

南昌起义失败后,在周恩来等人的介绍下,贺龙如愿加入了中国共产党。在贺龙的入党仪式上,周恩来发表了讲话,表达了他对贺龙的认可。

他说:“组织上对贺龙很了解,贺龙同志由贫苦农民经过斗争成为国民革命军第二十军军长很不容易。多年来贺龙同志积极追求真理,是经过考验的,是信得过的。贺龙同志是一个好同志。”

但是贺龙入党后,由于南昌起义的失败,再加上时局复杂,我党的革命进程异常艰难。在周恩来与贺龙一同南下潮汕的途中,因为反动势力过于强大,起义军陷于困境。

加上在南昌起义中,贺龙带领的二十军损失惨重。作为将领,贺龙无疑是优秀的,但眼见自己亲手拉起的队伍被打的四分五裂,即便是坚强如他,也难免郁郁寡欢。

周恩来担心贺龙的心态受到打击,影响革命热情,便前来与贺龙谈心。看望贺龙时,贺龙拉住周恩来的手说道:“部队都被打散啦,就剩我一个人来见你,我真的是很不甘心呀。”

周恩来听后没有丝毫的责怪,反而笑着安慰他。这才有了文章开头那一幕!

正是在这次谈心中,周恩来再次引用了这首他中学时作的诗。他向贺龙吟诵这首诗,引导贺龙要向前看,要心怀希望。

只要选择的道路正确,内心坚定,总有胜利的那天。而眼下的一切不顺心与挫折都是暂时的,就像萧瑟的秋天终将过去一般。

而反动派与恶势力也如同秋天的虫子,纵使他们喧嚣一时,也总归不能长远。但是反动势力一手遮天的现状,也还须我们站出来去打破。

其实贺龙也不是遭受一点挫折就会轻易放弃的人,他本身就是一位敢于担当,不惧艰险,心怀正义之人。早在加入共产党之前,他就嫉恶如仇。

成为党员后,他更是找到了正确的方向。所以对于周恩来的话他深以为然,并向周恩来表示:“我不甘心,我要干到底。就让我回湘西,我要东山再起。”

我们都知道,贺龙其人热烈刚毅,善战骁勇二十岁便敢挥着两把菜刀,带领一小波人与恶势力相抗争。可是这样一个英勇无双但对读书写字并不算擅长的武人却把周恩来提及的这一首诗心心念念的记了几十年。

而他的言行也始终贯彻着他心中的正义。在之后的抗争中,他发挥自己的将领才能,尽他所能同共产党站在一起,与国民党反动派抗争,为着消灭那“不堪闻”的虫声而奋斗着。他也从未丧失过信心与希望,始终坚信反动势力这“唧唧虫声”总有销声匿迹的一天。

而在经历了南昌起义的失败后,极具将领才能的贺龙果然如他向周恩来所表示的那样,东山再起了。

在八年后他作为共产党重要的将领,带领着红二方面军爬雪山,过草地,踏上万里长征之路时,他身后又有了上万将士的追随,而且受到共产党影响,这些将士更加坚定,英勇无畏。

终于,如周恩来所说的那样,随着辽沈、淮海、平津战役的胜利,国民党反动派逐渐溃不成军,他们正如秋天的虫子进入冬天时那样,在大陆失去了生存的土壤,退至台湾。中国大陆安然度过寒冬,迎来了温暖安逸的春天。

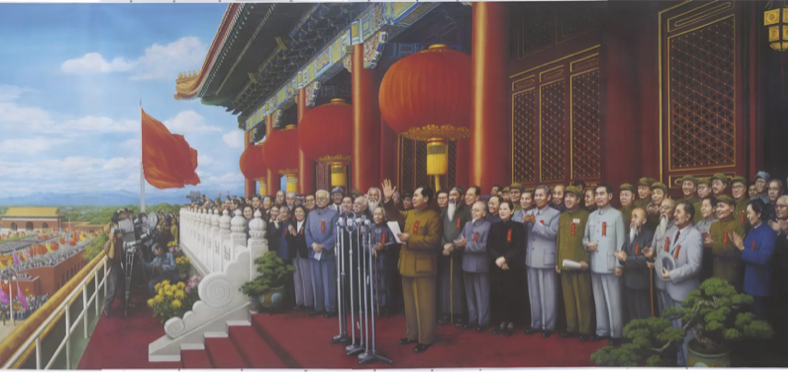

时间来到1949年开国大典,中国人民从那天起站起来了。那天的天安门城楼,诸位开国功臣皆到场,一片喜气祥和,万民欢腾。周恩来与贺龙这一对老朋友也作为开国功臣到场,一同见证这个历史时刻。

在这样一个令人心潮澎湃的时刻,贺龙问道:“恩来,你还记得1927年潮汕失败时,你给我念过的那首诗吗?”

周恩来此刻也是心情舒畅,激动万分,他答:“既然你贺胡子都没忘这首小诗我又怎么可能忘记呢?”

他们一同望着城楼下声势浩大的阅兵方队,贺龙大声说:“如今的反动派,真是‘虫声唧唧不堪闻’了!”

周恩来开怀大笑,回道:“不,贺胡子,如今是‘雄鸡一唱天下白’了!”

这一次提及“虫声唧唧不堪闻”之时,他们二人却是在身经百战,历经万难后,骄傲又激动地并肩站在天安门城楼上,一同开怀大笑,一同眺望着新中国那一片祥和举国欢庆的景象。再也不见秋之萧瑟,不闻秋虫唧唧,只见春回大地,欣欣向荣。

这短短一首诗,是中国两位开国功臣,周恩来和贺龙多年友谊的见证。这首诗,曾跨越22年的时光,印证了国民党反动派终将沉寂的必然趋势,也向我们展示着我们的周总理与贺龙的远见卓识和对革命必胜的信心。

这就是周恩来与贺龙的一诗之谊所引发的一段传奇经历。

参考文献

[1]黄禹康.周恩来贺龙南昌起义下铸下终身情谊[J].党史纵横,2011-08-01.

[2]贺龙与周恩来相交的一首诗[J].天津政协,2011-07-15.

[3]郑西琳.寄情雪山草地,追忆似水年华[J].郑州轻工业学院学报,2016-10-25.

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000