1997年红色特工在四川离世,台湾省寄来无字书信,多年后才解其意

1997年,四川一位刚过完90大寿的老人不幸因车祸去世。

这个老人的身份一直是一个迷,有人说他曾经是高高在上国民党将军;还有人说他是我党忍辱负重的地下工作者...

他曾在武汉智斗几十万日军,他的回忆录曾惹得蒋介石破口大骂,他的名字就叫郭汝瑰。

在他去世之后,台湾的老同事特地给郭汝瑰的儿子寄来一封信,然而当他的儿子打开信封后却发现,信纸上一个字都没有。

这个神秘的四川老人郭汝瑰到底是什么身份?这封台湾的“无字天书”背后,又隐藏了什么秘密?

1907年9月,郭汝瑰出生于重庆一个破落的书香世家,受家庭观念的影响,郭汝瑰自小勤奋读书,喜爱与家人朋友谈论国家时政,抨击北洋政府和军阀。

后来,“五四”运动爆发,青年运动席卷全国,受到恩师胡子霖的影响,郭汝瑰对社会主义产生了好感,从此慢慢走上了革命的道路。

郭汝瑰天资聪慧,在堂兄郭汝栋的建议下,他不到20岁就考入了黄埔军校,从此便走上了投军报国之路。

国民党统治时期,白色恐怖笼罩全国,郭汝瑰对蒋介石政府大失所望。后来机缘巧合下,他认识了青年军官袁镜铭,袁镜铭早就已经参加中国共产党,在得知郭汝瑰也有强烈的入党意愿之后,袁镜铭便替郭汝瑰向党组织提交了申请。

但由于郭汝瑰是郭汝栋的堂弟,所以上级没有立刻回应,而是提出:需要考察一段时间。

1927年,上海的蒋介石背叛革命,悍然发动了“四一二”反革命政变,大肆屠杀共产党人。

蒋介石在南京拥兵自重,已经全然不把武汉国民政府和共产党放在眼里,“四一二”反革命政变之后,蒋介石的首要任务就是进攻武汉,进一步收归国民政府权利于己手。

为进一步制止蒋介石,延续国共合作,早已秘密加入共产党的黄埔军校管理层长官吴玉章,安排给郭汝瑰一个重要任务——去四川游说其堂哥郭汝栋。

如果蒋介石攻打武汉,四川军阀杨森一定会配合蒋介石,如此一来,武汉就会面临被包夹的局面。

郭汝栋是杨森的边防副司令,手握大权,因此吴玉章想让郭汝瑰出面劝说郭汝栋,阻止杨森出兵攻打武汉。

可是,他刚赶到四川,以汪精卫为首的武汉国民政府却与蒋介石同流合污,共同发动了“七一五”反革命政变,国共合作的局面彻底被打破。

不仅如此,郭汝瑰也和在武汉的吴玉章失去了联系,于是只能暂且栖身在郭汝栋手下。

不过因祸得福,郭汝瑰巧妙地避开了汪精卫政府的监视。1928年5月,经袁镜铭介绍,郭汝瑰经过了党组织的重重考验,终于实现了自己的愿望,成功加入了中国共产党。

当时,蒋介石不仅大肆屠杀外界的共产党人,对秘密潜藏于国民党队伍中的共产党人更是恨之入骨。

郭汝瑰却挑在这风口浪尖,火线入党,足以看出他坚定的意志和信仰。

可是,蒋介石始终坚持一山不容二虎,一国不容两主。他不断向各地军阀下发“清共”的命令。

尽管郭汝瑰在堂兄郭汝栋面前掩饰地很好,但郭汝栋对郭汝瑰还是充满怀疑,这块烫手山芋郭汝栋也不敢再留,于是,便劝郭汝瑰去日本士官学校读书,暂避风头。

郭汝瑰又气又无奈,只能远走异国他乡,暂避锋芒,去日本士官学校求学。

其实,郭汝瑰与郭沫若的经历很相似,二人都是“火线入党”,在蒋介石背叛革命之后,都不得已去往日本求学,在日本发动侵华战争时,二人都想救国家于水火之中。

毅然回国——这是那个时代青年人的共性,这正是他们身上的浩然正气,是他们的爱国之魂。

九一八事变后,日军不费吹灰之力便侵占了我国东三省,远在异国他乡的郭汝瑰再也坐不住了,他毅然决定退学回国。

回国后的郭汝瑰考入中国陆军大学第十期,继续学习深造。

由于郭汝瑰不想做蒋介石的爪牙,因此,郭汝瑰毕业后只得从事文职工作。

后来,他考入了陆大研究院,担任战战史学教官。

终于,坚持“攘外必先安内”的蒋介石引发了众怒,1936年12月12日,爱国将领张学良和杨虎城发动了西安事变,挟持了蒋介石,让蒋介石不得不和中国共产党再次合作,共同抵御日寇。

郭汝瑰明白,自己大展拳脚的机会来了,他便毛遂自荐去了一线的第十四师,担任参谋长。

人心不足蛇吞象,日寇的侵略活动从未停止过,1937年7月7日,日本发动了七七事变,不到一年时间就攻下了南京,日军原以为国民政府会投降,可是他们却忽略了中国人的骨气。

日军见状马上调集军队,先攻占安庆,封锁了长江,后攻占了九江,矛头直指武汉。国民党部队四十多个师也在武汉摆开,时刻准备迎战。

郭汝瑰临危受命,被任命为五十四军参谋长。

当时,为了打赢武汉保卫战,包括蒋介石在内的国民党高层军官,都统一按照德国顾问的要求,设计了围绕武汉三镇的背水环形防御体系,想要参照第一次世界大战,再在武汉打一场空前的阵地决战。

几十个师将在这条环形防线上一一排布,苏联的炮火支援也已经到达武汉,蒋介石胜券在握,然而他却一叶障目不见泰山,没有看到这背后的危机。

郭汝瑰感到大事不妙,当即跑到司令部,会见了司令部参谋郭仟,并且直言不讳地提出了自己的意见:

南京保卫战我们就是搞了这样的一个环形背水阵,结果我们一败涂地。如果武汉保卫战再不吸取南京的教训,继续构建这样的防御工事,虽然表面看上去十分坚固,但若是一点被攻破,则全线都将崩溃。

郭仟冷汗直冒,他迅速联系司令部,秘密召开了高级将领作战会议。

郭仟希望大家对武汉防御战的战略战术提出意见,可是会场的几十个人全都默不作声,生怕自己承担后果。

这时,郭汝瑰站了起来:日本和德国早有联系,如果继续听信德国顾问的意见,那么后果将是极为严重的。

怎么打武汉保卫战,我们也要有自己的想法,要从南京保卫战中吸取教训,我们吃过亏,不能再背水而战,绝对不能步南京战役的后尘!

郭汝瑰还提出来,武汉三镇易攻难守,应该不重核心而重外围,争取战略主动权。

在郭汝瑰的建议下,蒋介石修改了作战意见,他认为郭汝瑰的构想拓展了战场的空间,如此日军自然会投入较大的兵力,相应的补给也会增加,战线也会拉长,日军一定会顾此失彼,而我军则只需要以逸待劳,就能打赢武汉保卫战。

果然,战争开始之后,整个战役都在按照郭汝瑰的设想有条不紊地进行着。

1938年10月25日,经历了四个多月的决战之后,日军攻占武汉,与此同时,日军也付出了惨重的代价,他们没能歼灭国民党124个师中的任何一支部队,而得到的是一座开战之初就计划放弃的空城。

武汉保卫战极大地削弱了日军的进攻势头,从此,中日战争进入了拉锯战阶段。

1945年日军投降,早前郭汝瑰担任了国民党国防研究院副院长,此时的他坐享高官厚禄,自己的地位越高,越能看清国民党的内幕。

因此,他在国民党队伍中一天也不想多待,迫切地想要了解解放区和共产党的情况,并早日回到组织的怀抱。

随着抗日战争的结束,蒋介石有了新的目标——把矛头对准了解放区。

同年10月,郭汝瑰在陈诚的保举下,担任了国防部第三厅厅长。

那么,既然郭汝瑰反对内战,那又为什么愿意助纣为虐呢?

原来,郭汝瑰担任第三厅厅长为虚,做“红色间谍”为实。

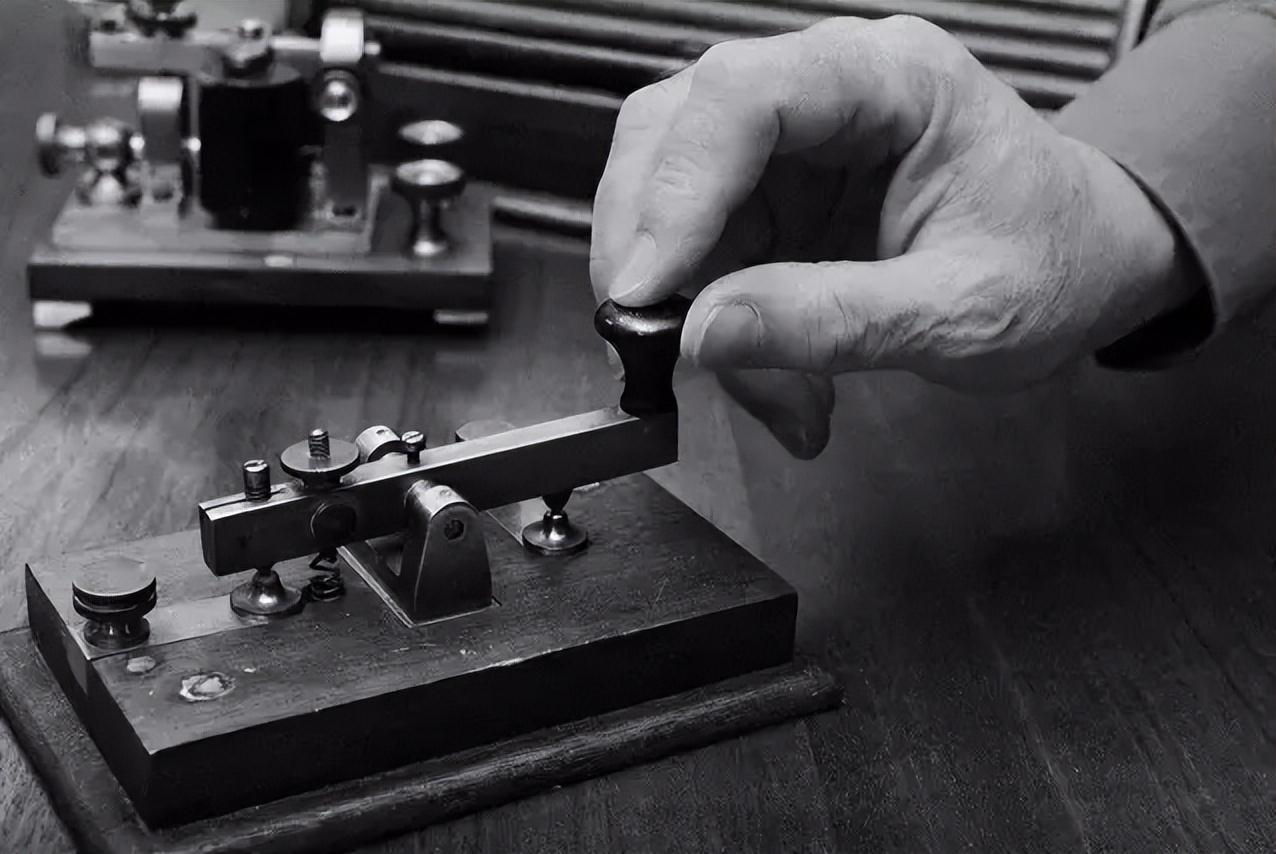

因此,他每次写作战计划时,总是把计划制作成一式两份,一份交给蒋介石审阅,另一份则转到董必武的联络员任廉儒手中。

这也难怪蒋介石晚年提起郭汝瑰时,气得大骂“娘希匹”。

郭汝瑰平日生活简朴,行事作风一点都不像一个国民党高官,他的行为自然引起了国民党高级将领的怀疑。

杜聿明甚至一度怀疑淮海战役的失败就与这个“郭小鬼”脱不开干系,杜曾多次要求蒋介石严查郭汝瑰。

但好在蒋介石认为军官勤俭节约并不是什么坏事,这件事也就不了了之。

后来,由于国军七十二军在淮海战役中被解放军团团包围,建制损毁,蒋介石决定重建七十二军,就任命郭汝瑰担任七十二军军长,蒋介石对郭汝瑰和七十二军予以厚望。

临行之前,郭汝瑰十分谨慎地从皮箱里掏出一叠文件,原来这些文件就是国民党参谋本部的最高作战计划,属于顶级机密文件。

该文件不仅涉及了江防计划、江南作战计划,还详细地介绍了国民党统治地区兵力的配比情况。这下子,我军就如同开了“天眼”,全国解放也提上日程。

一年之后,在郭汝瑰的治下,四川的七十二军羽翼渐丰,此时的蒋介石在正面战场上节节败退...

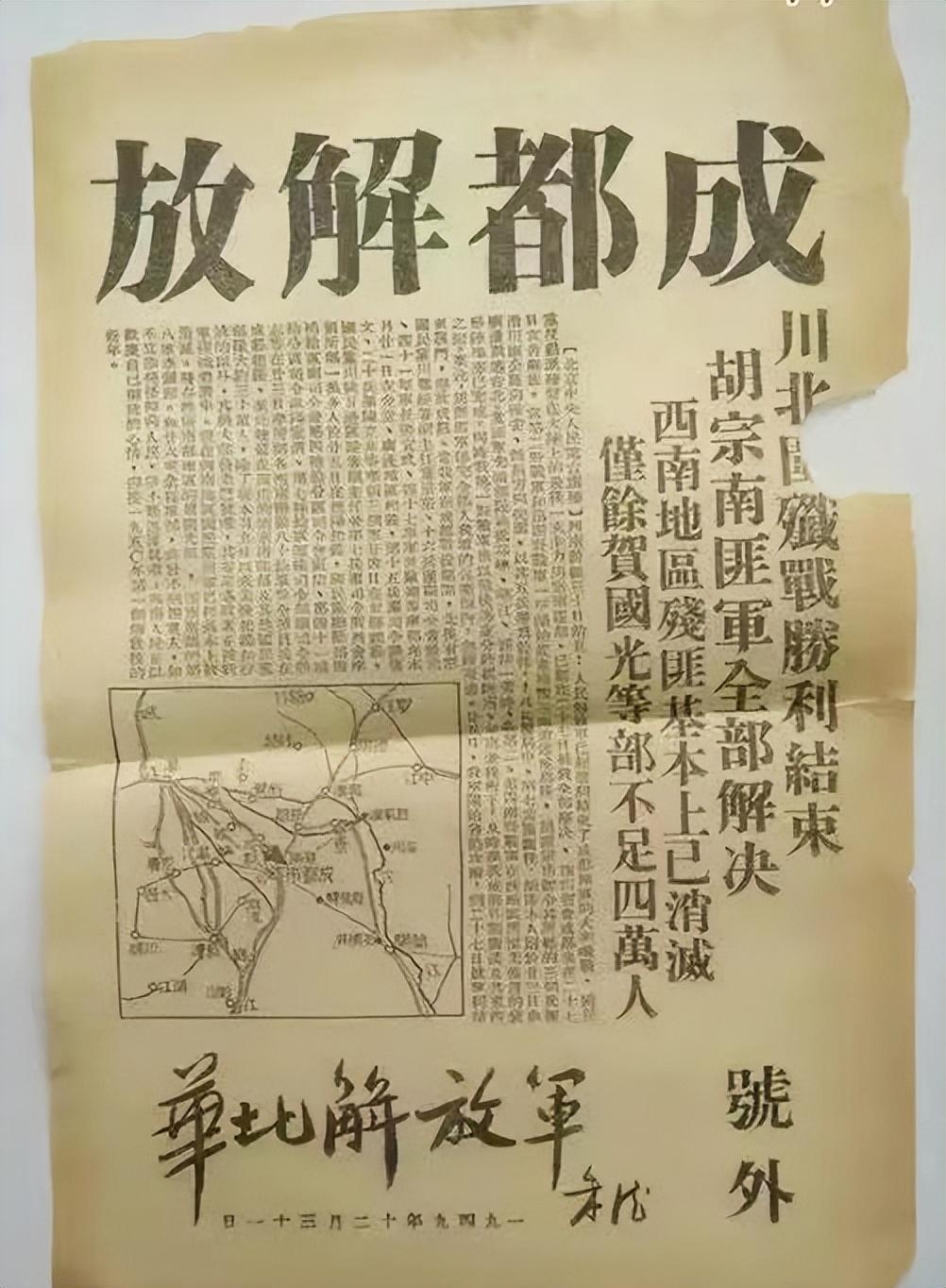

1949年12月,解放军进入四川,郭汝瑰知道,时机到了。

12月10日,他向全国发出了起义通电《起义告官兵书》,率领72军全军起义,对成都形成了包围之势,这把刀终于插进了蒋介石的心脏,不久之后,西南地区全部解放,蒋介石退守西南的幻想也随之破灭。

起义结束之后,郭汝瑰回归到了我党的队伍,他原以为自己终于可以卸掉面具、光明正大地宣布自己是一名光荣的共产党员了。但他却被当作了投诚的国军将领,后来被调到南京军事学院担任教员,然而他却无怨无悔。

一个真正的坚定的马克思主义者,在实现了建设社会主义的伟大目标之后,他别无他求。

风风雨雨三十年后...到1980年,郭汝瑰终于入党,实现了一生的夙愿。

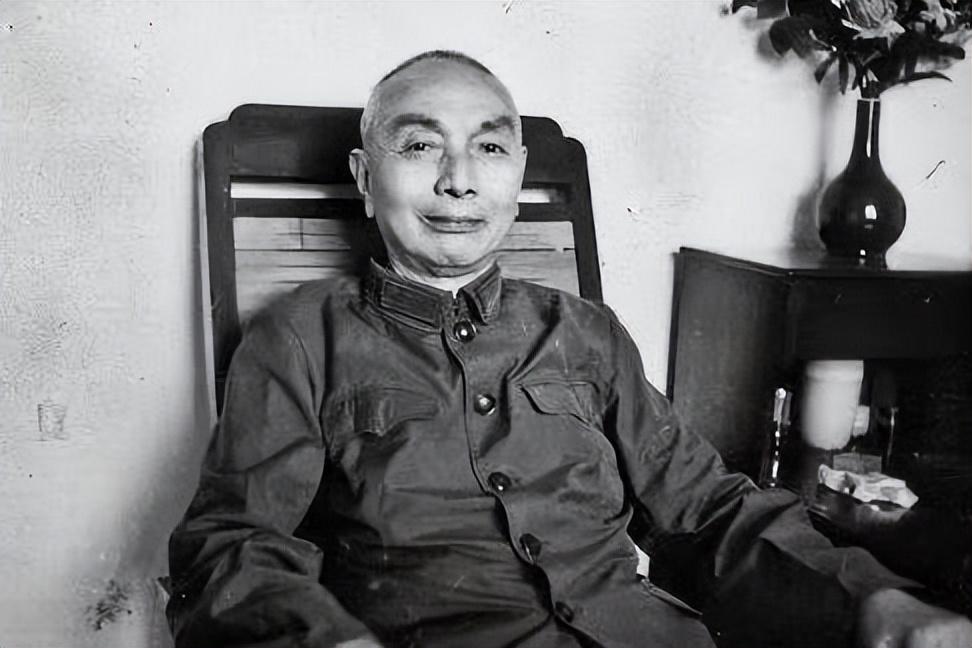

他总结了自己的一生,详细讲述了抗日战争和国共内战时期的历史,出版了《郭汝瑰回忆录》,向世界揭示了自己的身份——一名光荣的、有坚定信仰的共产党员!

1997年,郭汝瑰老将军因车祸不幸去世,享年九十岁。

在他去世之后,台湾的老战友、老同事寄来一封信,打开之后却是一张白纸。

多年之后,郭汝瑰的儿子才明白其中蕴含的意思。原来,他们有着不同的信仰,都曾经为了抵御外敌而舍生忘死,虽然郭汝瑰从来没有在他们面前公开过身份,但是,在郭汝瑰和他们分别时,还是依依不舍地说道:“一切尽在不言中。”

他们在抗日战场上,是为了保家卫国而患难与共的兄弟,在解放战争中,是为了不同信仰而刀兵相向的仇敌。

“一切尽在不言中”!无论如何,我们都不能忘记他们在抗日战争中的牺牲,历史不应该被遗忘,英雄不应该被遗忘。

郭汝瑰将军的人生也像一张白纸,是非功过自由后人评说。他是我党潜伏在国民党队伍中的“红色特工”,却也是千千万万地下工作者的一个缩影。

忍辱负重的一生是残酷的,作为地下工作者,他不仅要时刻提防敌人的阴谋诡计,还要面对自己战友、同胞的误解。

回望百年,我们不能忘记李白、朱大同、梁铮卿、林英杰...

我们不能忘记他们单枪匹马勇闯龙潭虎穴的胆识,他们功成身退、从容赴死时的微笑...正是有了他们在暗处的负重前行,才换来我们今天的河清海晏、岁月静好。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0008