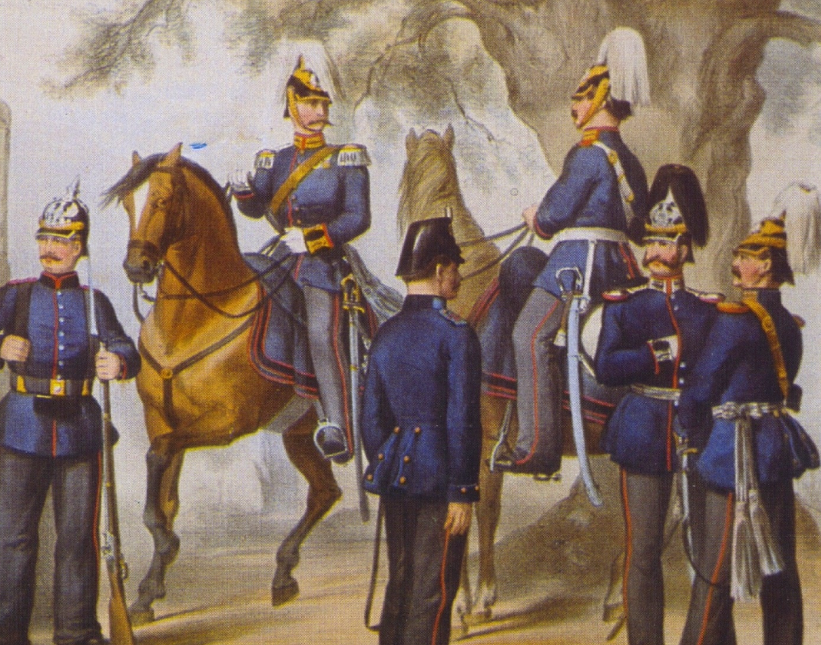

浅析德意志帝国时期,俾斯麦方案对外交政策的影响

#历史开讲#

文|木木

编辑|观星

德意志帝国在国际体系中所展现的国家角色在一定程度上掩盖了外交政策和对外行为的真实意图。

俾斯麦通过对帝国对外形象、坐标和职责的确立,推动新生国家完成了从欧洲中部的安全威胁向维持东西两翼平衡的铅块转变。

作为立国时期的定调,俾斯麦时代对国家角色定位的调整深受地缘安全因素、“西方”与“东方”、以及普鲁士特性的影响。

既有对德意志传统路线的继承,也展现了克服惯性思路、从现实政治出发制定政策行动的成熟政治家思维。

可以看出,作为一个复合框架,俾斯麦时代的国家角色定位内容繁多复杂,同时存在不少相互矛盾的设定:既强调普鲁士定位与旧帝国的区分,又未能完全排除德意志民族传统。

既重视与除法国以外强国的友好关系,又在内部将这些国家定义为“公敌”。既追求构建以德国为中心的和平体系,又存在损害盟友利益的行为,等等。

其中一部分矛盾性设定是德意志文化传统与普鲁士政治路线、自我与他者互动的产物,一部分矛盾性设定则是俾斯麦为塑造实现国家利益最大化的对外角色而有意为之的结果。

从这个角度出发,身份与角色理论展现了相较于结构现实主义更为突出的解释力。

在俾斯麦作为决策者调整国家身份、确立国家地位和职责的阶段,德意志帝国的对外角色并非完全由其能力决定,而是放弃承担与其权力相匹配的领导角色和更大的责任。

正如普雷斯特指出,国家角色概念可以将国家利益的界定扩展到与国家生存相关的区间。

在短时段维度,俾斯麦时代国家角色定位的影响也可以被视为其执行效果,即效用。从他者视角看,国家定位的效用体现在是否被他者认可。

对于俾斯麦时代的德意志帝国而言,他者如何反应直接关系到新的国家定位成功与否,并在相当程度上决定了国家能否在安全的地缘环境中实现平稳过渡与快速发展。

可以说,确定一个角色并使其为其他行为体所接受是德意志帝国的基本目标。从自我视角看,其效用包括是否被内部成员接受、并以合适方式对外阐释和传播两个方面。

不同于对外角色的修饰与期望性质,自我视角的国家角色是国家身份的完整体现,成员对新的国家定位的态度在很大程度上影响了德国后续身份路径的方向。

即介于“大德意志”与“小德意志”之间的摇摆,进而影响传播对外角色的话语内容和方式。

由于该阶段的国家定位在1890年俾斯麦去职后逐渐发生变化和偏移,这里的时间范围主要指1871-1890年俾斯麦担任帝国首相时期。

首先探讨第一个问题:俾斯麦时代的国家角色定位是否得到了他者认可?答案是基本实现该目标,为德意志帝国争取了稳定安全的周边环境与宝贵的和平发展阶段。

俾斯麦克服了传统对外定位中针对“西方”和“东方”的扩张冲动,将国家的对外角色严格限定在维持现状的框架内。

在其任内尽力对民族主义运动和扩张运动进行了遏制,在执行短暂的殖民政策后也很快叫停,实现了从欧洲中部的战争频发之地向维持现行秩序的中坚力量的转变。

英国原本视统一的德意志帝国为欧洲均势体系的破坏者,基于其强大的军事实力和超越欧洲强国的经济优势。

如果俾斯麦任期内在欧洲进行领土扩张和推行大规模殖民政策,英国极有可能联合法国等国家对其战争行为进行军事干预。

德国或将又一次面临被肢解、分裂的命运。但在俾斯麦对国家定位的调整下,双方的对外定位基本上不存在路线重合的矛盾,英国致力于推动的均势格局得到了维护。

其在近东地区、远东地区和海外殖民地的利益扩张也得到了来自德国方面的支持。

尽管英德之间没有结成双边联盟,但双方在这一时期维持了较为平稳的关系,整体排除了新生帝国被国际体系中头号强国遏制发展的可能性。

奥匈帝国与德意志帝国的同盟关系得到加强,甚至成为联盟体系中与德国关系最为密切的盟友。对于奥匈而言,德国对内的保守君主国定位符合其政治理想。

同样是为了维护保守派贵族的利益,并且在相当程度上遏制了民族革命的爆发和“大德意志”方案的实现。

德国对外的中立定位则中止了对“东方”的领土征服和与奥匈的争霸冲突,极大地便利了奥匈在巴尔干地区的扩张。

在俾斯麦的外交工作中,也多次存在偏袒奥匈的行为,进一步加深了奥匈对德国的好感与依赖,德奥关系进入历史最佳时期。

俄国与德国的关系在俾斯麦时代经历了“反仆为主——遏制胁从——羁縻笼络”的变化过程。整体来看,德俄关系保持在相对稳定的状态,德俄之间的矛盾也处于可控范围。

俾斯麦放弃以武力征服“东方”空间,为德意志帝国东部边界的地缘安全和德俄同盟的存续划下了一道红线。

在德国方面不越雷池的前提下,双方关系在很大程度上留有发展和商议的空间,成为俄国认可德国对外定位的基础。

另一方面,俾斯麦对国家定位的调整也使俄国对德国的态度发生变化。不同于紧密的、自我处于相对弱势的普俄关系,其维系德俄关系的出发点是以出让近东地区的利益为代价。

换取俄国不与法国结盟的承诺,但德国在“东方”地区冲突中的调停者角色又不可避免地与力主扩张的俄国相背而行。

因此,这一阶段的德俄同盟呈现出现裂痕后被俾斯麦修复、接近后又因利益纠纷而疏远的反复摇摆特性。

在俄奥矛盾因巴尔干地区的争霸难以缓和之后,对于俄国而言,俾斯麦努力维持的三皇同盟已经失去其存在的实际意义。

如果德国放弃对俄国的外交承诺,甚至重拾扩张主义理想,德俄关系或将面临彻底的洗牌。

当主要大国不把德意志帝国视为现行秩序的破坏者、不采取相应敌对行动,俾斯麦将欧洲中小国家纳入大陆联盟的努力也收到了一定成效。

此外,他充分吸取了1875年“战争在望”危机的教训,不再对法国展现咄咄逼人的形象,并把对法国的敌意、诱导其他强国遏制法国的企图转化为在外交上孤立法国的一系列行动。

不再对外释放“预防性战争”意图,使国内的发展不至于引起欧洲列强的集体警惕。在这一前提下,法德关系的性质不至于对德国的发展和安全构成重要威胁。

由此,德意志帝国在强邻环伺的周边环境中平稳度过了立国初期阶段,排除了外国势力对国内经济、政治和社会道路的干涉,避免了因对外作战等情况对国内有序发展造成冲击。

稳定的国内国际形势为德国抓住第二次工业革命机遇、实现快速发展创造了条件。

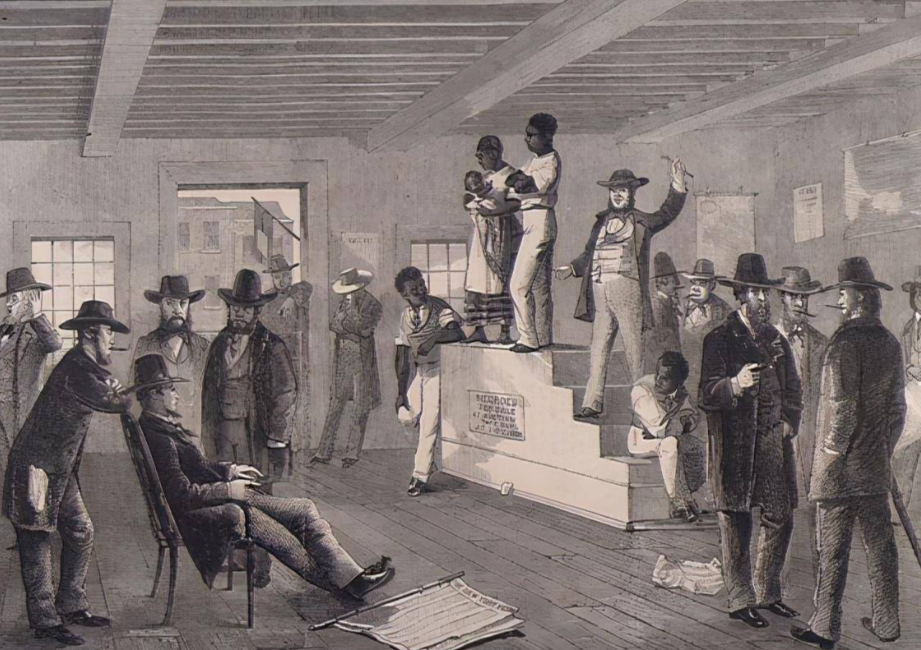

第一,在俾斯麦时代国家对内定位的影响下,德国国内始终存在德意志文化传统与普鲁士政治路线的对立、不同政治派别之间的对立。

俾斯麦为了推动“大普鲁士”的定位,也为了抑制旧帝国荣光遗留在民族主义运动中的扩张理想。

以政治强制手段将本不属于德意志民族核心文化的普鲁士标准升格为国家身份认同的基础。

除了北德推崇世俗权威的新教徒持支持立场,南部天主教地区拒绝接受这一安排,展开激烈对抗。

知识精英阶层更是对此感到悲观,认为来自普鲁士的政治胜利将彻底摧毁德意志精神文化。“寻求共识的过程”最终造成了国内信仰体系的分裂与混乱。

另一方面,俾斯麦为维持对内的保守君主国定位,力图维系保守派与自由派之间脆弱的联盟,针对双方的利益诉求作出了一定的妥协。

构建起利益分配明确的权力结构,但却并未换来等价的稳固同盟。结果反而是保守派认为俾斯麦对自由派让步太多,致使经济利益落入资本家之手。

自由派的一部分因畏惧左派暴力革命选择倒向保守派,一部分则认为俾斯麦对容克贵族放权太多,继续以议会为阵地展开斗争。

此外,俾斯麦以多个社会保险法案消解劳工阶级的努力也事与愿违。尽管左派从中切实得到了好处,但仍旧投身于与当局的政治斗争。

在俾斯麦任职期间低迷、压抑的经济气氛中,左右两派的对抗始终存在,其在内部划分“朋友”与“敌人”的尝试以失败告终。

根据韦勒的观点,以广泛的民意为背景的对内政策本该适应德意志帝国公民之中存在的落差。

内部的分裂是德意志历史进程中的遗留问题,却也由此成为统一民族国家发展的隐忧,以及诱发德国在近现代进程中多次调整国家治理模式的“痼疾”。

第二,在俾斯麦时代对内和对外的国家定位中,还存在深刻的矛盾性。这种矛盾性是现实政治家塑造国家角色的结果,但未能面向共同体成员展开更为深入的阐述与释疑。

在某种程度上,俾斯麦是“一厢情愿”地结束了“大德意志”的理想,在保留诸多德意志民族传统的前提下,赋予了新的国家并不十分纯粹的“大普鲁士”定位。

对于德意志民族主义者而言,旧帝国的神话尚未行至末路,国名所保留的“Reich”(帝国)一词本身含有在欧洲建立帝国的政治意涵,表达了对逝去过往的浪漫渴望。

德意志民族运动仍有伺机壮大的活动空间。俾斯麦对内部定位的规划也继承了德意志民族传统中的反西方与反东方特性。

有意识地与“西方”和“东方”进行区分的定位不仅体现在身份认同、发展道路维度,而且把主要的“西方”和“东方”大国设定为德国的“敌人”,在内部进一步加剧了德国与他者的对立。

致力于探索德国超越“西方”的独特发展路径、强调与“西方”对抗的思潮正是在这一阶段发端。

德国国内的反英、反法、反俄态度使国家定位的阐释和传播与俾斯麦的实际外交工作完全相悖,德国的民族主义情绪。

文化优越心理和坚定延续传统的特殊道路也使欧洲列强难以消除对其崛起的警惕意识。

德意志帝国在立国时期一度被视为“孤独的霸权”,在经历俾斯麦针对国家定位调整的二十年后,依然面临融入的困境。这种困境是继承了世界主义理想的德意志民族运动的天然盟友。

尤其是当德国在19世纪晚期进入快速发展阶段、与主要大国开始发生结构性矛盾、基于国家发展需要对国家定位作出进一步调整。

自我与他者的对立最终演变成为一场世界战争的口号。最后,俾斯麦时代的国家角色定位实质上是“俾斯麦的方案”,主要由他个人制定、推动并联合心腹执行。

俾斯麦为德意志帝国设计了适合自己才能的国家定位内涵与政策框架,用继任者卡普里维的话来说,他创造的是“普通人”无法驾驭的治理结构。

俾斯麦被迫去职后,对内定位基本维持了原有架构,但基于其政治手腕所维持的各派之间微妙的平衡最终走向了瓦解。

对外的国家角色定位经历了短暂的“新路线”调整,在威廉二世推出“世界政策”后宣告终结。

需要指出的是,俾斯麦时代针对东部领土的日耳曼化政策得到了来自内部力量的支持与延续,但在政治民族主义、社会达尔文主义和排外主义思潮蓬勃发展的19世纪晚期。

这一对内的反东方定位无疑为德国处理外来移民问题提供了消极的先例。

总的来说,作为大国起点,俾斯麦时代的国家角色定位基本实现了对外目标,在国际体系中重塑了国家形象,确保了德国在欧洲中部的大国地位。

为立国阶段的经济恢复与发展提供了宝贵的和平机遇期。其对内定位的出发点是维持容克贵族的统治,存在诸多矛盾性设计、弊端和隐患。

既未能有效解决一些历史遗留问题,也在一定程度上为德意志帝国后期的治理乱象和战争危机种下诱因。

俾斯麦在处理对内定位上发挥了外交事务中的调停思路,在其任内勉强维持了对立各派的平衡,但由于国家定位的复杂性和针对接班人培养的缺失。

这一时期的国家角色定位框架很快步入瓦解,其效用与德国及西方学界、政策界对俾斯麦执政效果的评价是基本一致的。

俾斯麦时代对内定位的关键性失误在于,其出发点是维护与现代化趋势相背而行的保守阶级统治,并为此展开了一系列性质上被视为反动、行为上被界定为补救的定位规划。

俾斯麦卸任后,容克贵族的超然特权得到了一定时期的保留。在威廉二世退位后建立的第一个共和政体中,依然由德意志帝国的军政界保守派担任国家首相和政府要职。

“大普鲁士”的影响在二战后的民主化改造过程中被逐步而彻底的清除。普鲁士的新教文化标准也不再作为构建身份认同的基础而存在。

反西方源自德意志在地缘和文化维度与西欧国家的互动,俾斯麦既受历史传统影响继承了这一定位,也基于对内的治理思路进行了再放大。

将“西方”连同“东方”划入自我对立面的定位在相当程度上影响了两次世界战争的爆发。

二战结束后,联邦德国克服了此前在“文化”与“文明”长期对立的影响下对欧美代议制民主的惯性疏远,开启了在政治和社会道路维度学习“西方”的民主化改革进程。

在对外定位上不再将法国视为宿敌,主动将自我嵌入西欧经济一体化进程,使之成为“西方”的一部分,加入北约使其关键的防务安全依赖“西方”,与之密切捆绑。

实现再统一的德国国家定位延续了联邦德国的路线,继续参与并领导以西欧国家为核心的欧洲经济与政治一体化组织。

无论是反西方还是去西方化,都成为决策层确立国家角色定位时被坚定排除的元素。国家对外角色和职责是俾斯麦方案中经历调整的主要部分。

俾斯麦时代的对外定位无意将德国设置为欧洲均势体系的核心和领导者。这一安排的隐忧在于,当德意志帝国未能掌握体系内的核心领导权和话语权。

本身实力也没有强大到对现行秩序进行有效调控,无法有效应对体系内其他大国的挑战,其所构建的联盟关系在很大程度上是短时性且脆弱的。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0005

- 0002