清朝咸丰同治年间,贵州士绅办理团练对当地社会有哪些影响?

在咸同时期大规模的社会动乱背景下,贵州团练的规模也显著扩大。咸丰以前因贵州社会较为稳定,团练规模大多较小。道光末年,独山知州韩超制定《弭盗七则》规定:“城与百家以上大场寨人户众多,可合三十家为一团或四十家为一团,尽力不准逾五十家之数。”

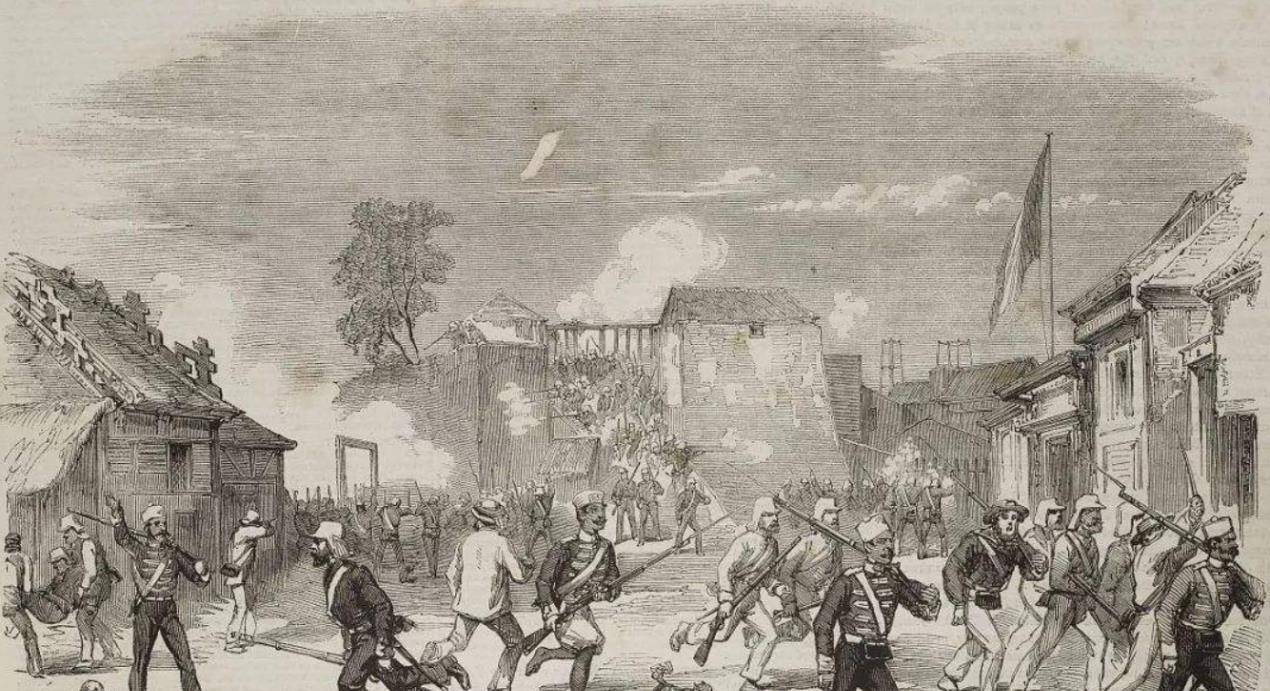

但随着地方形势日益紧张,小团无力守御,联团便被纳入地方大员的视野。咸丰二年(1852)云贵总督吴文镕撰“坚壁清野筑堡齐团联村并寨谕说”令地方推行。咸丰四年(1854)贵州咸同起义爆发,起义军庞大气盛,小团势单力薄,不足以捍御。“当事之初起,即知非联团自保无以图存”。于是开始有官员将小团联为大团,以期增强团练的战力。

咸丰五年(1855)贵州巡抚蒋尉远申明对联团的政策,并“委员劝谕,归小团于大团,互结声援,以良苗攻莠苗”。在官府的倡导和地方形势的紧逼下,贵州各地纷纷联团自保。如铜仁府有颇具规模的“三元团”,后被查办分为九小团。桐梓有赵旭联团和王团,平远州(织金)有丁宝桢办的“联乡团”,遵义有规模较大的“和气团”等,联团大小、规模不一而足。

联团显著增强了贵州地方防御力量,对维持地方秩序的稳定有着重要作用。但联团也增强了联团领导者——大团首(士绅)的权势,并随着王朝统治力量的缺位与官府的“优容”而愈发强势,联团主导者士绅遂成为地方权力重心,威胁地方社会稳定。曾在川黔边境防堵石达开的湘军统领刘岳昭即深有所感:“黔之团练历年助剿出力者均予优保,惟是行之即久,流弊益多,始也欺压乡里,今也狭制官长,或因要求不遂播散谣言,无识者遂以飞语之雄黄定长官之贤否。

其为害最甚者曰‘大团首’,以一团而合数州县之团,取予生杀听所欲为,小民无知,一唱百和。溯查咸丰年间有遵义县团首王安国,其党数万,推曰:‘大团’,已保官阶,复为叛逆。上年臣剿办仁怀县号匪,访拿带团通贼之安邦元、任治邦等正法,民间称快。现在安顺府被围,乃本处之六合团民与苗匪等勾结一气。”

团练是一把双刃剑,咸同战乱期间,为了维护统治,清廷及地方大员鼓励地方绅民兴办团练,“以助兵力,乃不良莠,概保官阶”,因而贵州团练取得很大发展。但是战争时期,在缺乏强有力的监控和权力制衡下,贵州团练的发展脱离了官府的控制。团练的发展往往取决于办团士绅,办团良绅固然存在,倚团作恶者更不乏其人,对统治秩序造成挑战。遵义府各地悍团即是贵州团练的负面典型,“遵义倡乱早,事定,余党往往自为团首,多不法”。悍团不仅危害地方社会秩序,而且有损地方官府的权威。

咸同战争时期,团练势力的扩张增强了办团士绅的权势,随着办团士绅权力与官府权力的此消彼长,地方士绅不再满足狭小的基层社会,开始干涉地方政治,成为凌驾于官府权威之上的权势重心。曾国藩所言战时“奸民借奉文团练为敛钱之举,武断乡曲,挟制官长,寻至相为敌仇,酿成祸乱,其余抗粮械斗等事,所在骚然”。绥阳团绅廖熙培、廖正儒倚团势要挟官府,危害地方,“致使十余年来,官不敢问,任其招聚匪徒,霸占田户,焚烧掳掠,杀戮奸淫,名为团,实为贼”。

桐梓团绅更是颉颃,聚众抗官。“桐梓属五里民素悍,自杨凤乱后,强团往往藉事抗官,尤以夜里太和团王正伸、芦里张开梓为最,自王正儒诛,正伸继之”。兴义府团绅刘官礼凭借团练,成为地方权势重心,“旧日部下,均为各属大绅,兴义知县遇事非咨询请不敢行,地方大小事项,一言而决,居然盘江小朝廷气概”。此外,在办理团练中,一批士绅立下军功,被赏赐大小不等的顶戴、官衔。

如贵筑士绅高以廉,“以在籍绅同练乡兵,……积二十余年,卒睹黔乱之平,叙功累保至补用道布政使衔”。铜仁李丕基因助官军剿贼有力,“由俊秀累功保知府衔,候选同知”。贵阳士绅赵国澍在青岩举办团练,石达开“犯青岩,团首候选知县赵国澍率团拒之,贼不得逞,以功保知州,旋晋候补道”。以上表明,凭借兴办团练,贵州绅权得以崛起,对晚清地方政治产生重要影响。

地方官府并不甘心团练凌驾于自身权势之上,于是针对地方团练出现的问题,采取多种措施应对。概括起来,官府对贵州团练的控制大致有以下四种方式:

一是放宽办团者身份的限制,并加强官府对团总、团长的遴选、任用及奖惩。如咸丰八年(1858),仁怀同知沈秋帆制定的团练章程明确规定:“每团视人户之多寡公举正派能干者或二人或四人为正副长,无论绅耆、人民均准充当。又合数团为一总团,由本府遴选才品兼优、众所钦服之绅耆为团总,经理团中捕盗、诘奸诸事。

团长等如果办理妥善一年无过者,记功,三年无过者,详请优奖。倘有藉团滋事,营私不法者,准声明实据互相与发,以便革究,另选承充。”该章程具有显著特点,即明确了官府在团练设立、团首选择、履职、奖惩等方面的责任,通过允许非士绅群体办理团练,限制士绅在团练中的独大地位,同时通过对联团团首的选择、任用、履职与奖惩的全过程参与,对团练实行严密控制。

二是加强对大团首的监控,不准其联团出境和作乱地方。入黔湘军统领刘岳昭即强调:“凡有团练出力仍加奖叙,如有聚众抗官立予惩办,仍不准联团出境,有大团首名目本属齐民,应归地方官管束,以防其尾大不掉。”

三是采取控制平衡策略,防止团练间相互争斗危害地方。民国《贵州通志》载:“滇黔跋扈不驯各团首均著,刘岳昭、岑毓英、曾璧光次第惩办,檄令各归地方官督理,严惩大团私行仇杀、干预公事等弊,以杜乱源。”如思南府“平头盖杨得友、黑羊溪李兴国、渡蜡溪陈光华、泉口寺田庆杰、下四房安应斗诸大团互相争长,为官府干涉”。四是对悍团及叛团团首实行武力镇压。如桐梓王正绅的“太和团”桀骜不驯、犯上倡乱,被官军强力镇压。朗岱厅“中坡贡中寨团杨开祥等,数集众御守,势渐盛浸骄恣,卒为安顺府知府毕大锡所杀”。

同治三年,铜仁三元团雷州等作乱,“楚军周洪印进破松桃,天平营贼军次省溪司自赴梵净山查办三元团雷洲等,革去三元大团分为九小团”。唐炯率川军援黔时曾于遵义境内惩治若干不法团首,其禀称:“卑府前于收复庙坝后,密委员弁,将该处积恶……不法团首,尽数擒捕正法。”官府通过限制、分化、镇压等手段不断削弱地方团练势力,战后贵州团练势力趋于瓦解。但动乱因素并未彻底消弭,晚清团练势力的复兴便不可避免。在辛亥革命前夕的1910年,贵州发生农民起义和群众斗争既达73起。为消弭地方社会动乱,官府又寄望于团练。

如“光绪二十六年秋冬间,(开州)知州萧汉杰以时方多故,曾编组壮丁一次,分全境为五大团,仿练营制,冠以福、寿、吉、庆、中等字,每字为一团”。兴义刘氏团练在咸同战乱平息后也一度解散,但是广西会党起义使得刘氏团练得以复兴。在清末贵州辛亥革命中,刘显世率团兵五百进入贵阳,后掌控贵州政局。刘氏通过在地方政治舞台上的运作,从士绅转变为地方精英,对清末民初贵州政局产生重要影响。

咸同年间,地方士绅纷纷侧身军伍,形成名震一时的士绅“武化”现象。地方士绅通过团练的有效运作,确立了在团练中的领导权威,牢牢地握住了团练的权柄。尽管官府总欲“官掌其权,绅董其事”,但在咸同战乱中,国家权力在乡村的缺位与战后官府势力的孱弱,都使得地方士绅成为团练名副其实的领导者。贵州团练在战争中逐渐取代保甲成为新的基层社会控制组织。士绅作为地方团练实际的主导者,团练的壮大势必带来士绅权势的扩张,进而突破官方对绅权的限制,形成“绅权大张”之势。

士绅团练势力的兴起引发基层社会控制系统的变动。士为四民之首,通过科举制所赋予的功名,上可为官治理一方,下可沉积到基层社会成为乡土权威。但晚清以前士绅权力的施展受到官方设置的里甲、保甲等基层组织的限制,致使士绅的活动多局限在文教和慈善领域。咸同时期,在战乱引发的社会动荡之下,贵州士绅通过组织团练形成绅权大张之势,逐渐改变了贵州士绅在基层控制系统中的地位。随着团练权势的扩张,团练领导者——士绅突破保甲制的束缚,逐渐成长为基层社会的控制力量,从基层社会控制系统的被控制对象转变成控制主体。

贵州士绅在基层地位的变动对地方社会产生重要影响。地方士绅组织的团练武装具有双重性。一方面,团练与官府合作镇压起义,维护朝廷统治。如思南府“府城连陷,举人饶以爵、武生安定邦结团与官军连为一气,互相倚赖,大著功绩”。另一方面,因缺乏有效的监督和制衡,团练权势的过度膨胀亦形成社会的不稳定因素。“不肖者之借团自肥,勾结群小危害桑梓,二十年中亦正不乏其人焉”。湄潭士绅秦安庆组建的“乌旗队”“人杂性悍,时相喧嚣,与敌暗通”。

桐梓团绅王正绅与号军勾结,“借团练之名盘踞铧尖、修筑坚巢、纠聚匪类,日以焚杀、讹诈为事,良民畏其茶毒,大半被胁入伙”。在正安州,“咸丰初,正安亦依照功令作团练之组织,其著者如达君陶曾心、吾严、宗六、安邦云、胡先绍、胡先科等,其后势力渐大寝,致不轨者亦有之”。铜仁团绅雷州、李丕基据三元屯与荆竹园起义军暗中联络,响应红号军起义。

同时期,在全省战乱之下,贵州士绅领导的团练大兴,团练逐渐取代保甲成为新的基层控制组织。士绅通过在地方社会中所扮演的多种角色,使团练组织向着多方面综合职能方向发展,时至清末,团练已成为具有征税、地方治安、民兵征募等职能的行政机构。晚清贵州士绅凭借在团练中的领导地位,权势大张,开始控制基层社会,干涉地方政治,为贵州绅权的扩张开辟了更广阔的空间。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000