儿子受地主虐待,瞒着母亲偷偷参军,20年后重逢,儿子已成司令

百善孝为先,孝顺父母是我们中国文化的核心。我们常说父母在,不远游,游必有方。哪怕常年在外的游子,也会时常联系父母。但在战争年代,社会动荡,离别成了主旋律。但为了挽救国家,为了守卫家园,无数的丈夫告别妻子,无数的孩子更是跪辞双亲。

(孝道)

(孝道)

而今天我们要说的主人公陈锡联,就是这样一个人!陈锡联是我国最年轻的开国上将之一,他14岁时背着母亲参加红军,从此南征北战,四海为家。

而20年后,母子再见时,他已成了司令!

那么,孝顺的陈将军为何要撇下老母离家参军?而20年的时间里,他因何从未回家探望?在离家的20年中,他又都经历了些什么呢?

1915年1月4日,陈锡联出生在湖北黄安县彭家村。他的父母都是农民,靠着给地主家做工过活。

(将军县——“黄安”)

(将军县——“黄安”)

陈锡联8岁时,父亲在给地主家做工的时候,受了严重的伤。本就穷得揭不开锅的陈锡联一家,又哪里拿得出治病钱,就这样,不久后,父亲就走了。

父亲去世后,家里失去了经济来源,无奈之下,母亲把家里能卖的东西都卖了,才勉强筹够了安葬父亲的钱财。而为了把孩子养大,母亲拉下脸面,带着年幼的他,四处乞讨。

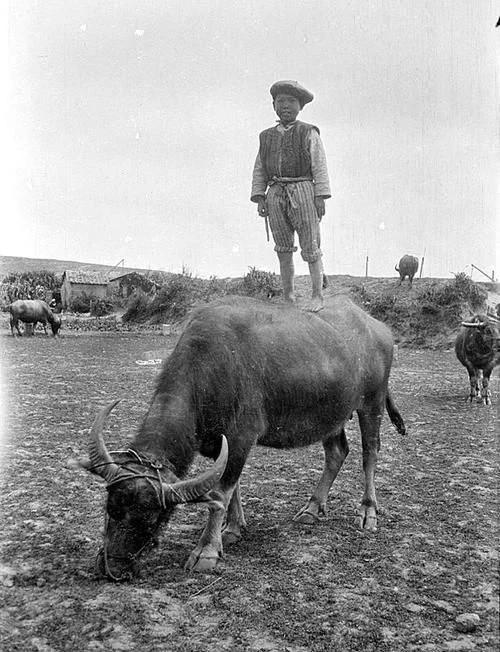

两年后,靠着乞讨攒下的钱,母亲从地主家里租来了一亩多的田地,整日在田地劳作。而为了给母亲减轻负担,才满10岁的陈锡联就到地主家里,领了个放牛的活计。

随着年龄的增长,陈锡联能做得活也越来越多。不论是挑水种田还是放牛耕地,他都抢着去做。可即便如此,地主还是时常的刁难他们母子。但人在屋檐下,不得不低头,

面对地主家的刁难,陈锡联默默忍受着,只想着把事情做好,多带点钱粮回家,让母亲生活得好一点。

可是,即使是如此简单的梦想,也没有得到上天的垂青。1929年秋,14岁的陈锡联正在田野间耕作时,肚子突然一阵绞痛。

他扶着肚子跪在地上,冷汗布满额头,口中不断传出呻吟声。

此时,站在田埂上监工的地主闻声看了过来,不禁眉头一皱。他当然看得出陈锡联此时非常痛苦,可没有同情心的他哪里会管这些。

于是,他提着鞭子便向陈锡联走去,引得其他干活的人纷纷向陈锡联看去。

走到陈锡联面前的地主,看着越来越多望向这里的眼睛,神色更加阴郁。他先对看热闹的人怒吼了几句,接着也不给陈锡联说话的机会,扬起手中的鞭子就狠狠地往陈锡联身上打去,一边打还一边咒骂着。

鞭子打在身上,火辣辣地疼,长久以来积攒的愤怒,在疼痛的刺激下轰然爆发。地主看到之前还一直默不作声的陈锡联,猛得从地上跃起,双眼迸射出骇人的火花,带着杀气和怒火向他冲来。

色厉内荏的地主哪见过这般阵势,于是被陈锡联的气势所摄,一时间呆愣当场,被猛冲过来的陈锡联给顶飞了出去,摔了个四脚朝天。

此举虽然无比的痛快,可陈锡联在撞飞了地主后,也瞬间清醒了过来,他意识到自己闯了大祸。

为了不被地主揪住惩罚,他便在地主反应过来之前,撒开腿往山上跑去。就这么,一直跑到天色暗下来的时候,他才停下了脚步。

秋天的夜晚很冷,山上寒意更甚,面对此情此,14岁的陈锡联到底该怎么办呢?没人能给他答案。他思考了很久,有想过去给地主家道歉,但这样的情况道歉还有用吗?

那要不自己一走了之?可自己走了,家里怎么办,母亲一个人怎么生活呢?

(土地革命旧照)

(土地革命旧照)

而此刻陈锡联的家里也是一副破败景象,深秋的风吹得阵阵作响,家里的屋子四处漏风。陈锡联的母亲紧了紧衣口,在屋里来回踱步,眼睛不时向窗外望去,神色异常焦急。

饭菜早已经凉了,自己的孩子怎么还不回家?

终于,在漫长的等待中,她听见门外传来一阵脚步声,是孩子回来了吗?她急忙拉开门,却看到了地主在一群人的簇拥下闯了进来。

不等她开口询问,地主就开口大骂起来,要她把陈锡联交出来。

看到此般情景,陈锡联的母亲一时间慌了神。她知道恐怕是自己的儿子闯了什么大祸,于是她跪在地上乞求地主发发善心,放过她们母子二人。

可她卑微的求情不仅没有换来应有的原谅,反而换来了地主的拳打脚踢。

终于,在一番发泄之后,地主骂骂咧咧的扬长而去,独留陈锡联的母亲一人在漫漫秋夜中等待自己的儿子归来……

而陈锡联在山上呆了一晚后,经过深思熟虑的他意识到逃避是没有用的。于是,天一亮,他就朝山下走去,打算向地主认错道歉,同时也做好了被地主胖揍一顿以换取原谅的准备!

可没等他回到家,在下山的路上就遇到经常和他一起放牛的小伙伴,他们将昨晚发生的事告诉了陈锡联。

听到母亲因他而受辱,他一时怒火冲天,肝胆欲裂。这一刻他想明白了,对地主妥协是没有用的,哪怕把姿态放得再低,这些掌控穷人生死的恶霸们,也不会有丝毫的仁慈之心。那既然妥协没有用,就赌上自己的性命,与他们斗到底。

但此时的陈锡联深知自己一人绝不可能是地主的对手,于是,下定决心的14岁少年郎,郑重地跪下,向着家和母亲的方向磕了三个头之后,便让小伙伴给母亲带了句话,说他要去参军。

就这样,陈锡联带着对地主的憎恨和对打碎旧社会的决心,投身进入了军营,而这一走,就是20年……

离家参军的陈锡联一开始加入的是由家乡组建的游击队,在他入伍后不久,这支游击队就被编入了中国工农红军第11军。

当时,红11军在军长古大存的带领下,转战南粤各地,在东江一带打出了很大的声威。只是后来因在闽粤边界地区行动受挫,陈锡联便转走红四方面军。

(红11军旧址)

(红11军旧址)

陈锡联来到红四军后,如鱼得水。极具军人天赋的他16岁任连指导员,19岁就成了红4军第10师的副师长。

在徐向前将军的带领下,参加了开辟川陕苏区和反三路围攻、反六路围攻作战,把四川军阀刘湘打得溃不成军。

而在这些战斗中,陈锡联得到了快速的成长,逐渐成为了红军中年轻的将领。

抗日战争爆发后,陈锡联任八路军第129师385旅769团团长。769团是129师的先遣团,乃是一支精锐部队。

1937年10月,侵华日军接连突破国民党在山西布置的防线,一路南犯,欲取太原。但太原的战略地位非常重要,一旦失守,整个山西都会危在旦夕,进而会威胁到整个华北。

面对这种危局,国共两党抛下成见,决定共同合作抗日。

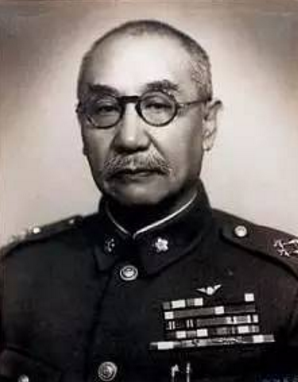

(板垣征四郎)

(板垣征四郎)

虽然当时由板垣征四郎指挥的侵华日军只有7万,远远不及坚守此地的20万中国军队。可他们武器装备却非常精良,光用来攻城的大炮,就准备了250多门。

所以,整个战斗打得非常激烈,从10月13日打到11月2日,半个多月的时间,我军伤亡过半,但歼灭日寇才一万多人。

为什么20万人就生生的打不过7万人呢?其实,除了武器装备的差距之外,从战斗一开始,日军就牢牢控制了战场的制空权。

每天都有飞机从我方阵地的上空划过,然后扔下数不清的炸弹之后扬长而去,因此战士们伤亡惨重。

(侵华日军的作战飞机)

(侵华日军的作战飞机)

10月19日,中日的战事已进入了白热化的阶段。陈锡联奉命率领769团侧击日军后方。可在途径滹沱河南岸的苏龙口时,却发现有好多架日军的飞机从北岸起飞,奔赴正面战场。

这个情况引起了陈锡联的注意,难道这附近有机场吗?于是,他马上摊开行军地图,经过查找,他的视线最后落到了一个叫阳明堡的地方。

其实,阳明堡机场是阎锡山在1935年修建的。抗日战争爆发后,阎锡山的部队与日军一触即溃,以至于竟然没时间去毁坏机场,最后让日本人轻而易举地就得到了一个完整的飞机场。

了解到这个情况后,陈锡联的脑海中浮现出了一个大胆的计划。因为看着日本人每天开着飞机在他们头上耀武扬威的扔炸弹,陈锡联虽然恨得牙痒痒,但却没有办法。

此次找到了机场,那要不要干一票大的,去把日本人的飞机给炸了呢?

(阎锡山)

(阎锡山)

这个想法刚一冒出,就一发不可收拾,陈锡联越想越觉得计划可行。尽管此时他的部队是孤军深入,但日军人手其实也不够用,根本没办法完全掌控这个区域。

所以,在陈锡联看来,只要小心一些,是能够在日军眼皮底下办成事的。

而且,据陈锡联的观察,此时日本人在飞机场的留守部队并不多,只有区区两百人,只要动作快一点,完全能赶在敌人援军到来前完成炸毁飞机的目标。

而为了完成这个艰巨的任务,陈锡联一边安排人去发动当地的群众,希望能在行动过程中得到同胞的支持;一边召集部队,给各个干部分配任务。

就这样,在陈锡联的一手安排下,3营负责主攻,1营负责牵制崞县的日军,2营作为预备队。计划一定,当天夜晚,部队在群众的掩护下,顺利来到阳明堡。

(阳明堡飞机场遗址)

(阳明堡飞机场遗址)

阳明堡的周围只有一圈铁丝网,没有其他防御工事。因为狂妄的日本人根本不相信,中国军人能够攻到自己的腹地来。

就这样,天时地利人和俱佳的情况下,仅仅一个多小时的时间,陈锡联所部就歼灭了100多名日军,剩下的日军看大势已去,更是慌忙逃窜。

看到四处逃窜的日本兵,陈锡联没有下令追击,因为他还有更重要的事情要做。看着飞机场上满满的日本军机,他数了一下,竟有24架之多。

于是,陈锡联当即下令,不要吝惜弹药,全力炸毁飞机。将士们听到命令,也不含糊,子弹、手榴弹像流水一样,涌向了那24架飞机。

而伴着将士们的开怀大笑,24朵巨大的烟花照亮了夜空。

(夜袭阳明堡)

(夜袭阳明堡)

陈锡联成功炸毁了阳明堡飞机的壮举,不仅使日本人感到震惊,也使自己人感到不可思议。于是,行动成功的第二天,阳明堡机场飞机被炸的消息就登上了中外媒体的头版头条。

甚至,连一向对八路军成见颇深的蒋介石也破例为陈锡联颁发了嘉奖令,还特意从国库中取了两万元现金奖励给了陈锡联的769团。

而这之后,阳明堡的胜利更是通过广播、报纸很快传遍了全国,人人都知道了炸飞机的英雄——陈锡联。

和很多人一样,陈锡联的母亲也时刻关注着前线的消息,当她听说自己的儿子在前线打了胜仗时,既欣喜又担忧。

于是,她决定给儿子写一封信,一方面告诉他自己这边一切都好,让他不要挂念。一方面,也希望他多多注意自己的安全。

可当时的中国,由于炮火连天,致使通信十分不便。所以,当陈锡联拿到这封信时,已经过了大半年的时间。

看到母亲的来信,他独自一人走到阵地边缘的角落里,这个曾经炸飞机的英雄此刻泪流满面,满脑子都是母亲的样子。

陈锡联

陈锡联

尽管他很想回去看看母亲,可自从参军以来,一路南征北战,不得闲暇。如今日寇猖獗,犯我河山,自己身为一方将领,更没有理由袖手旁观。

自古忠孝两难全,但为了国家的强大,民族的独立,陈锡联再次将对母亲的思念化为了在战场上对日寇的愤恨。

那么,分别20年的母子好不容易有了联系,难道真的没有见面之日了吗?

1943年,陈锡联凭借着抗日战争中的突出表现,获得了进入中央党校深造的机会。在抗战胜利后,升任中野第3纵队司令员。

他所率领的3纵,是刘邓大军中当之无愧的主力部队,因此,陈锡联将军也获得了“军中赵子龙”的美称。

4年后,刘伯承、邓小平按照中共中央的指示,率领12万人的晋冀鲁豫野战军向大别山挺进。

而得知此消息的蒋介石自然不会放过这个机会,立马组织了大批军队围追堵截,想要把刘邓大军围歼在黄泛区内。

一时间情况非常凶险,可面对前有狼后有虎的局面,正所谓狭路相逢勇者胜,越是逆境,信仰坚定的人往往越能爆发出难以想象的力量。

(千里跃进大别山)

(千里跃进大别山)

靠着这股精气神,刘邓大军顺利突破了敌人的包围圈,最后一头扎进了大别山根据地。经过20多天的千里转战和各种突围,战士们终于能够好好休息一下了。

此时,军指挥所内,处理完公务的陈锡联,正打算休息一下,门外突然传来一阵敲门声。陈锡联一拉开门,瞬间就愣在了原地,面前站的的正是他日思夜想的母亲啊!

他做梦都没想到会在这种情况下见到母亲,于是呆呆的望着母亲一时之间竟然忘记了说话,直到身旁的传令兵给他提醒,他才反应过来,慌忙将母亲迎进了屋中。

20年来,未有一日能在母亲身边尽孝,让他感到非常愧疚。他走过去紧紧拥抱住了自己的母亲,眼泪控制不住的往下流。

14岁离家参军,他东征西讨,时隔多年再见母亲时,他已是而立之年,成为一军将领,而母亲也双鬓斑白,脸上更是沾满了岁月的痕迹。

不过,好在多年的分别,终于迎来了圆满的重逢,命运还不算太亏待他们!

1949年2月,陈锡联率部歼灭了宋希濂集团军,解放了重庆。战争结束后,他把母亲接到重庆照料。

本以为全国解放后,就能够抽出更多的时间陪陪老母亲。可新中国成立后,百废待兴,他作为解放军的高级将领,更是每天忙于工作,真正能够陪母亲的时间少之又少,这常常使他感到十分的愧悔!

(重庆解放)

(重庆解放)

1953年,母亲病危。收到消息后的陈锡联霎时间就慌了神,不顾一切的往家里赶。最终,在母亲临终前见到了母亲最后一面,那一次,母子俩说了很多话。

陈锡联的母亲虽然是旧社会里的一个传统妇女,既没有文化也没有见识。可她却明白“没有国哪有家”的道理。所以,对于儿子离家参军消灭日本鬼子,20年不曾归家看望她一事。

在她内心中,从未责怪过儿子当初的不告而别,多年来唯一担心的不过就是儿子在战场上的安全。

但是,她的一切付出都是值得的,她的孩子并没有辜负她的期望,在新中国的建立中,立下了不可磨灭的功勋。

我们不会忘记为国家征战四方的英雄,但更应该记得那些英雄背后平凡而伟大的母亲。

- 0001

- 0001

- 0000

- 0000

- 0001