后母戊鼎重达近1吨,这个巨型容器商朝人是如何铸造的?

后母戊鼎重达近1吨,这个巨型容器商朝人是如何铸造的?后母戊鼎通高133厘米、长166厘米、宽79厘米,重约833公斤,是目前所知先秦时期最重的青铜器。尽管后母戊鼎在当时不是一件很成功的作品,但它的制作过程却充分显示了商朝后期的青铜器制作技术的发达程度,它近一吨的重量足以弥补器身上的其它缺憾。

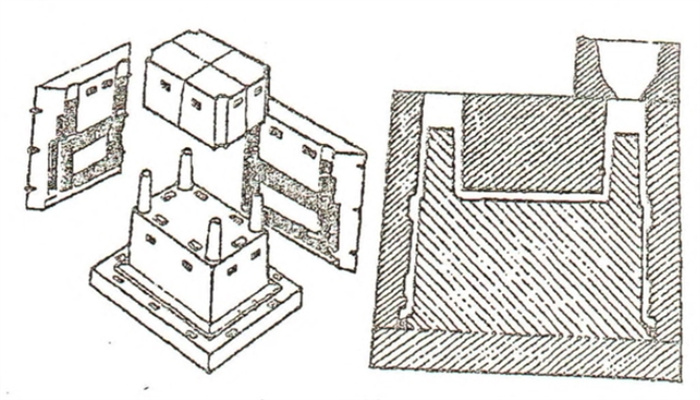

这个巨型容器在商朝是如何铸造出来的?起初,有一种观点认为像司母戊鼎这么大的青铜器需要分铸鼎身、耳、足各部,然后再合铸一起。可是,迄今为止所发现的商周时的方鼎,还没有这样铸造的。无论大小、均为整体铸造。仔细观察后母戊鼎,也未见鼎足与鼎身有铸接的痕迹。因此,目前可以肯定的是后母戊鼎的整体基本上是一次性成型的。

第一步:设计。除了要确定后母戊鼎的造型、尺寸、纹饰,同时,还要设计陶范模型。对于后母戊鼎当时用了几块陶范,不同的专家有不同的见解,主要有如下几个说法:

大鼎鼎身用范八块,每足用范三块,鼎底和鼎腹内部各四块,整个铸型由二十八块范、芯组成;大鼎鼎身每面用范二块,每足用范二块,鼎底四块,整个铸型由二十块范、芯组成;腹部六块、每足三块、每耳两块,共二十二块;鼎腹四块(内嵌二十四块分范)、鼎范、芯、底及四块浇口范组成。

我认为第四种方案虽然看似复杂,但实际上可操作性其实最强。

第二步:制造陶范模型。先制作一个母范,在“母范”的基础上制造“外范”。在外范的基础上制作一个“内范(芯)”。内范与外范之间会有空腔,形成的空腔就是最终的铸件。

第三步:在内外范之间浇注铜液。那么,问题来了,后母戊鼎重达800多公斤,需要的铜液至少需要一吨,这么多的铜液在当时落后的铸造环境下该如何进行浇铸?

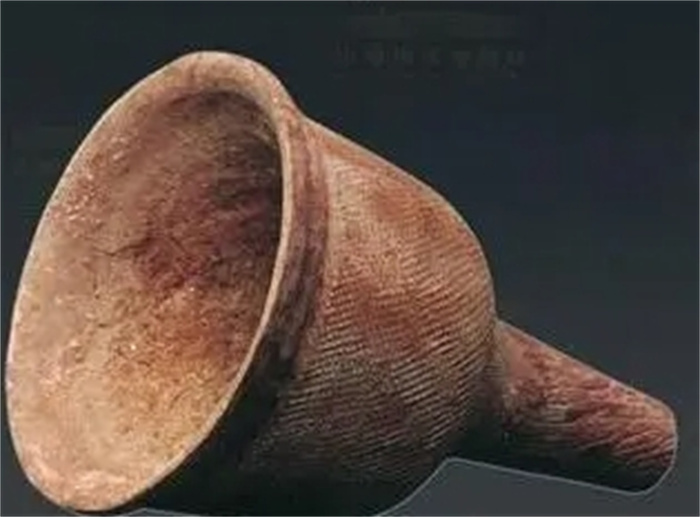

考古学家在安阳殷墟曾发现一种被称作是“将军盔”的陶器,在“将军盔”内有铜渣残留。有学者认为当时就是用这个熔铜浇铸的,但是按照这样大小容器来算,则需要70-80个“将军盔”同时进行浇铸,在铸造时还需要几百名工匠密切配合才可完成。其难度可想而知,基本上是不可实现的。

另外,在殷墟小屯苗圃北地商代铸铜遗址内发现了直径在30-108.5厘米的大型熔铜炉,如果是用这种熔铜炉的话,六座足以。相比较而言,显然后者的可操作性更强。

第四步:冷却、脱范修整。由于后母戊鼎的器壁比器足薄得多,所以,器壁冷却得快,这样器足与器身会很容易出现断裂,所以,司母戊鼎的足其实是空心的,也短一些,这样就可以一定程度上的使内部的铜液同时冷却了。冷却后,除去内外范,再用沙子等工具打磨修整即可。

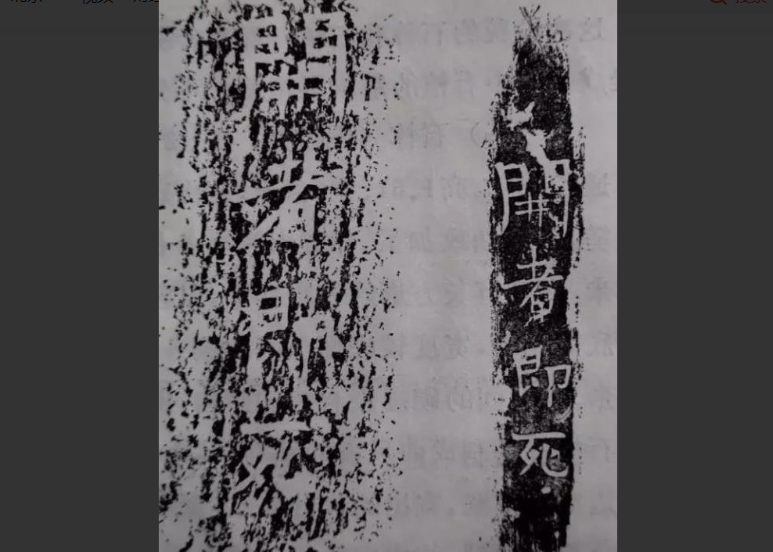

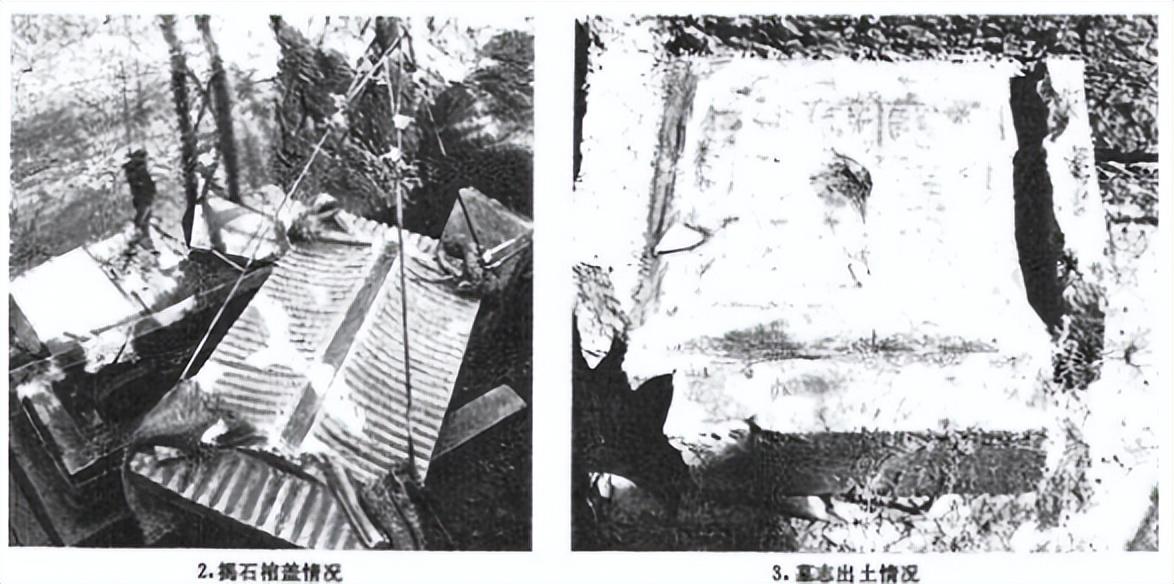

后母戊鼎,原名“司母戊鼎”,1939年发现于殷墟西北岗武官村,为商朝晚期的出土物。后母戊鼎在经历了差点被大卸八块,差点被日军掠夺的危险后,辗转到了南京,后因太重无法登机,得以留在了南京,最终被收藏在中国国家博物馆。

在中国古代,从“大禹九鼎”、“列鼎而食”,到“问鼎中原”,鼎象征了王权,因此,后母戊大方鼎是真正意义上的“国之重器”。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000