“十大考古”深度解读 | 李新伟:“跨界”和“出圈”——中国考古百年华诞史前考古重大发现述评

2021年,史前考古重大发现频出,精彩一如既往,更逢中国考古学百年华诞,社会关注度陡升,频频“跨界”和“出圈”,直冲热搜榜首。当此重要时间节点,回首中国史前考古探索中华文明起源、确立中国的史前基础的百年历程,品味入选和入围的2021年史前考古新发现,首先,当然是赞叹“这盛世如你所愿”,随后,也引发出对中国考古学研究本身“跨界”和“出圈”的思考。

四川稻城皮洛的发现,跨越了一条被称作“莫维斯线”的重要边界。平均海拔超过3750米的雪域高原、100万平方米的遗物分布范围、罕见的旧石器时代文化“三叠层”、多个古人类活动面、7000余件石制品,有刻划痕迹的岩块 —— 近年来,连续的重要发现,已经让我们追踪到古人类攀登青藏高原的坚定足迹,皮洛遗址展现的,是高原求生更完整的生动场景。

最引人注目的是手斧、薄刃斧等精致石器,是东亚地区所见海拔最高、最精美、最成熟、最完备的阿舍利技术遗物,彻底终结了掌握阿舍利技术的“先进”的西方直立人止步于“莫维斯线”、“落后”的东亚直立人只能默默制作粗糙石器,等待被下一轮走出非洲的现代人替代的推论。

征服高原,原本被认为是脑容量达到1400毫升的现代人才能完成的壮举;刻划岩块,也是具有现代人特征的象征性行为。皮洛的发现则显示,在东亚地区,人类行为多样化可能在现代人出现之前已经萌发。这些“跨界”的新发现和新认识,为深思“连续演化、附带杂交”模式的合理性,提供了关键材料。

皮洛“跨界”式的突破性发现,颇符合中国考古界之期待,自然会被欣然接受。但有些界限和圈圈相当牢固,虽不断有新发现之冲击,也自岿然不动。苏秉琦先生命名的“大一统怪圈”正是其中之一。“好望角已经发现,为什么死海里千帆相竞”,并非只是诗人的激愤之问,考古学家们酒酣耳热之际,高谈阔论之时,也会发此感慨吧。

这一怪圈在中国考古学中的表现是认为“黄河流域是中华民族的摇篮,中国民族文化先从这里发展起来,然后向四周扩展,其他地区的文化比较落后,只是在中原地区影响下才得以发展”,是“历史考古界根深蒂固的中原中心、汉族中心、王朝中心的传统观念”。

圈中学者的经典论断可以概括为两点:

1)认为至迟自距今8000年左右的裴李岗文化时期开始,包括整个河南和晋南及关中的“中原”就取得了领先优势,此后在中华文明形成和早期发展的历程中一直发挥着核心引领作用。

2)“中原”为一个统一的文化区系,自裴李岗文化奠基、由仰韶文化形成的优秀文化传统“中原模式”一以贯之。二里头文化在中原腹心的崛起、中华文明的形成,是中原传统持续发展的结果。

本次入围终评的山西夏县师村遗址、甘肃张家川圪垯川遗址,都为我们打破“大一统怪圈”的“出圈”思考提供了新资料,新动力。

山西夏县师村遗址一号、二号围墙、四号台基鸟瞰

山西夏县师村遗址一号、二号围墙、四号台基鸟瞰

山西夏县师村遗址一号、二号墙基局部

山西夏县师村遗址一号、二号墙基局部

山西夏县师村遗址,目前所见晋南和豫西地区内涵最丰富的仰韶文化早期聚落,是二次入围。去年我们提出的对于夯土台的认定问题,似乎仍然没有坚实的地层关系提供确证。一号围墙和二号围墙令人疑惑的分而又合,环壕甩开围墙、径自西去的走向,又难免令人产生新的疑问。作为仰韶文化遗址发掘的亲历者,对满眼斑驳灰土时的窘迫有真切体会,深知认定夯土、瓮城、围墙等提升遗址重要性的“高级”遗迹应有的谨慎、耐心、时间和发掘面积,相信后续工作会提供更多我们期待的新发现。

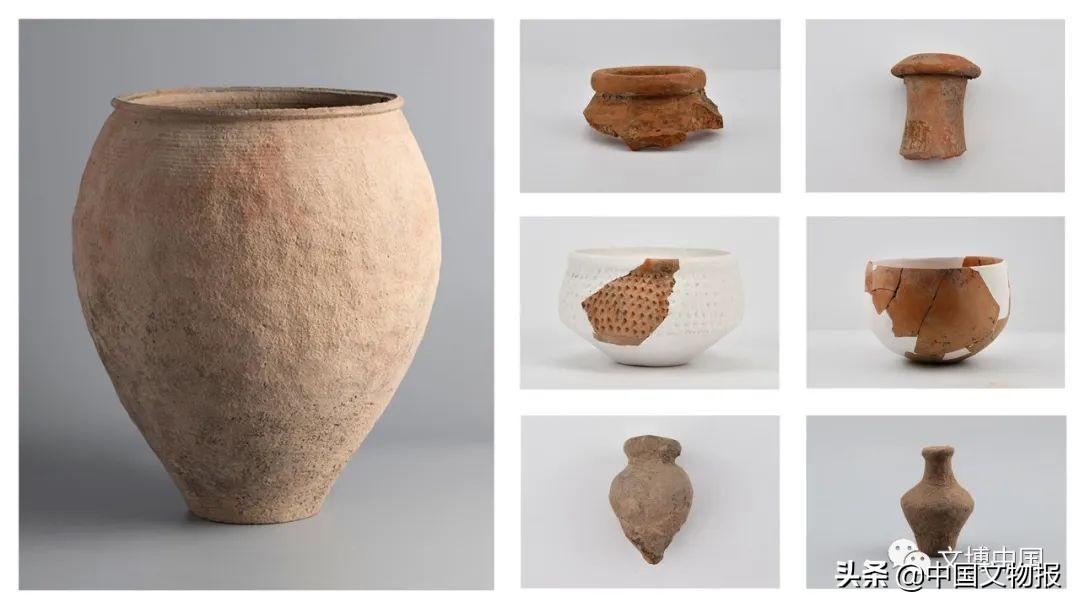

师村遗址仰韶早期陶器

师村遗址仰韶早期陶器

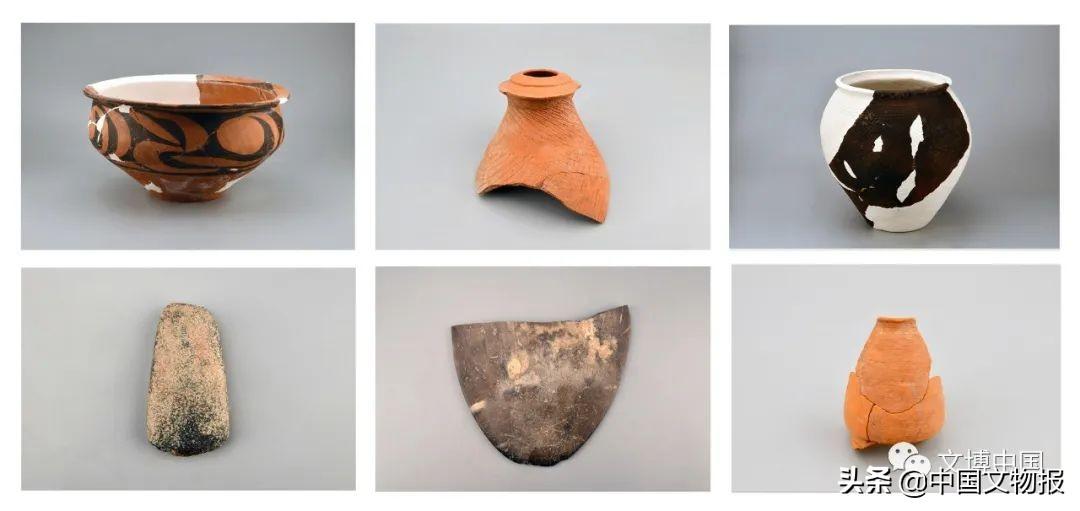

师村遗址仰韶中期遗物

师村遗址仰韶中期遗物

该遗址再次入围终评,也再次让我们关注其遗物反映出的多元文化特征,认识到仰韶文化是西部黄土的儿女,而非占据中原的核心引领者。张忠培先生深入讨论过的后岗文化,与仰韶文化半坡类型东西对峙,已经破除了仰韶文化的“中原”性。师村遗址所属的仰韶文化“东庄类型”,兼具本地和后岗文化因素,与半坡类型有重要差别,更加明确了典型仰韶文化的西部性。

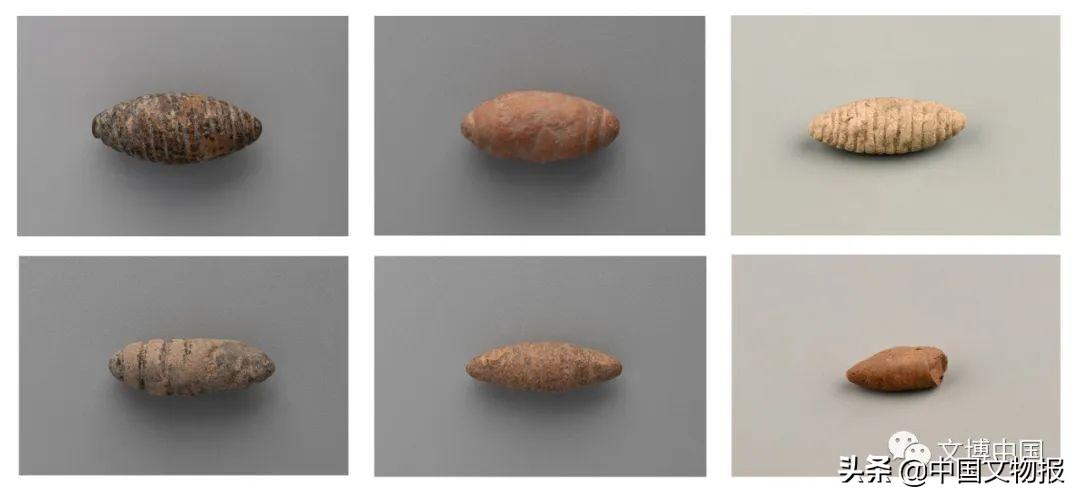

师村遗址出土石制与陶制蚕蛹

师村遗址出土石制与陶制蚕蛹

遗址出土的4枚石雕、2件陶制蚕蛹,仍然被赋予重要意义,引发“黄帝正妃嫘祖养蚕缫丝”的联想。我们也再次强调,距今7000多年前,辽西地区兴隆洼文化的白音长汗遗址即发现与蚕相关的玉和石质遗物,安徽蚌埠双墩遗址碗底则刻画写实的蚕吐丝结网图像。浙江余姚河姆渡遗址距今6000多年的象牙器上有刻画的蚕形象。如牟永抗等先生所言,对蚕的关注和织丝技术的产生,可能与中国史前时代对昆虫蜕变和羽化的信仰相关。由目前材料看,这样的信仰在东部出现较早,晋南以西地区,仰韶文化之腹地,尚无类似发现。这样的发现固然重要,但难以用来证实中原地区的“先进性”。

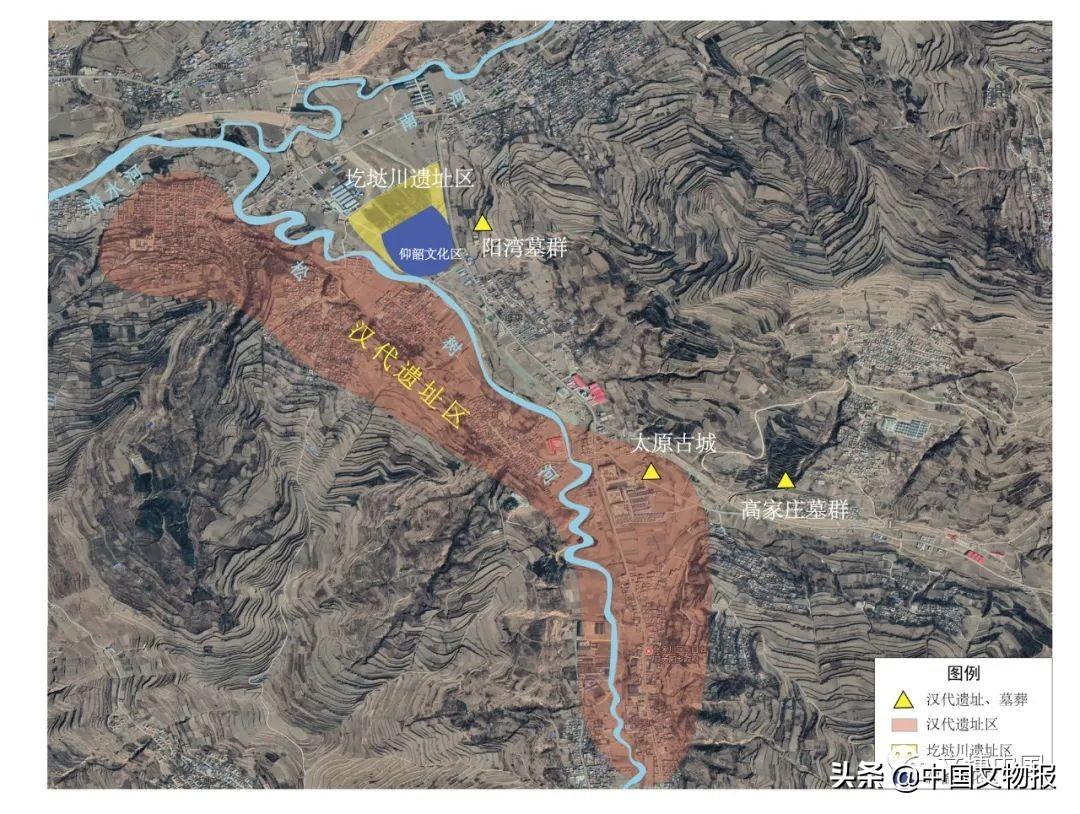

甘肃圪垯川遗址地形地貌及周边区域不同时期遗存分布

甘肃圪垯川遗址地形地貌及周边区域不同时期遗存分布

圪垯川遗址,静卧在黄土高原深处的茫茫塬峁沟壑之间,面积8万平方米,是非常难得的仰韶文化半坡类型晚期聚落。环壕、围绕中心广场的向心式布局、以大型房址为核心的房屋分组,均与陕西临潼姜寨半坡类型聚落一脉相承,见证着陇原腹地与关中盆地的紧密联系。

甘肃圪垯川遗址半坡晚期房址房屋F15出土鱼纹陶盆

甘肃圪垯川遗址半坡晚期房址房屋F15出土鱼纹陶盆

半坡类型晚期M70出土器物组合

半坡类型晚期M70出土器物组合

天水大地湾遗址前仰韶时期的大地湾一期文化表明,陇原和关中盆地一样,是孕育仰韶文化的核心地带。圪垯川特征鲜明的半坡类型晚期彩陶,以优美的弧线表现写实的游鱼、以弧线三角加圆点构成简化鸟纹,确立了随后的仰韶文化庙底沟类型彩陶的鱼鸟转化主题和风格基调。这再次证明,陇原地区是完成半坡类型向庙底沟类型转变及庙底沟风格彩陶广泛传播的策源地。至仰韶文化晚期,庙底沟类型覆盖的广大地区中,被认定为核心的晋陕豫交界地区呈衰落之势,洛阳盆地以东地区经历着海岱地区大汶口文化西进和江汉地区屈家岭北上的洗礼;而大地湾遗址F901大型房址和庆阳南佐的宫殿式建筑表明,唯有陇原地区坚守着仰韶文化传统,更西进形成马家窑文化,将彩陶艺术推向巅峰,西入河西走廊、南下四川盆地,为中华文明之形成开辟了更广阔的空间,打通了直达欧亚草原腹心地带的通道。可见,仰韶文化形成、发展、转折的每一个时期,陇原均是重要的参与者,仰韶文化并非以晋陕豫交界地区为核心的“中原”文化,而是以陇原和关中盆地为轴心的黄土高原的儿女。

仰韶早期墓与玉料

仰韶早期墓与玉料

入选“十大”的南阳黄山遗址,主要遗存为仰韶文化晚期居址和屈家岭文化早期墓地。遗址距离著名的玉石矿独山仅5千米,居址中又发现坯料、半成品和石钻、磨石等可能用于玉器加工的器具,发掘者因此着意打造玉器加工聚落的概念。但相关遗物的数量似乎还不足以反映大规模玉器生产,房屋内遗物反映的工作场景也并不清晰,被推测为工作台的遗迹,与火塘类似;此外,仰韶文化和屈家岭文化中,玉器的使用也并不盛行。要落实玉器加工聚落的推测,尚需更丰富的资料和更深入的研究。

F2部分陶器修好后全景(东南向西北)

F2部分陶器修好后全景(东南向西北)

仰韶晚期F2-1炉台旁密室内5件独山玉器成品和陶器(上为东)

仰韶晚期F2-1炉台旁密室内5件独山玉器成品和陶器(上为东)

黄山遗址最让人震撼的是仰韶晚期大型排房的良好保存状态。一些房屋的墙体仍然直立0.7米,完整倒塌的墙体更高达2.5米,墙内木骨痕迹和推拉门的滑道清晰可见。室内遗物丰富,保留原位,仿佛主人刚刚离开。这正是考古学家梦寐以求的“庞贝”式遗存,封存着先民生活的珍贵细节,有待多学科结合研究的揭示,为我们讲述比玉器加工更动人的故事。

此类经过火烧的红烧土排房,是黄土高原之外,仰韶文化东部地区的典型建筑形式,从郑州大河村遗址一路南下,经南阳盆地,一直影响到湖北北部枣阳雕龙碑遗址。这一地区,大约在庙底沟时期被纳入仰韶文化范围,但仍然保留着鲜明的自身特色,并在仰韶晚期之后,成为大汶口文化西进和屈家岭文化北上的前沿,人群和文化之激荡重组,绝非“中原中心”模式可以解读。

黄山遗址屈家岭大墓M77与陪葬坑

黄山遗址屈家岭大墓M77与陪葬坑

黄山遗址另一个震撼发现为屈家岭早期大型墓葬,男性墓主随葬一张象牙把手长弓、两袋劲矢和两柄玉钺,脚下堆放400多件猪下颌骨,尽显北上屈家岭人群社会之发达和领袖之豪迈。足证中原是四方群雄逐鹿之地,是多元文化传统之熔炉。

浙江余姚施岙遗址和入选“十大”的湖南澧县鸡叫城遗址、山东滕州岗上遗址的重要发现,更直接展现了“中原”之外,长江流域和海岱地区的史前社会发展。

良渚文化率先完成的早期国家构建已得到国内外学者公认,但良渚社会浓厚的宗教取向,让很多学者仍然认为良渚人只知通神入幻,罔顾其它,误入歧途。其实,考古资料揭示的事实是,距今5300年前后,以“中原模式”构建复杂社会的仰韶庙底沟人群,并未因其“质朴执中”的务实美德而持续旺盛发展,反倒是以创新的宗教信仰凝聚广大人群的良渚领导者,熔合四方社会发展实践成果,完成了我们的文明最早的国家级别社会构建。

施岙遗址西区河姆渡文化晚期稻田(上为北)

施岙遗址西区河姆渡文化晚期稻田(上为北)

良渚古城周边大规模水利系统、古城核心莫角山南侧来自八方的20万公斤稻谷堆积已经清楚表明,发展农耕、掌握仓廪同样是良渚的国之大事。施岙良渚时期稻田以树枝、竹条和废弃独木舟堆砌的宽大田埂,纵横交错,蔓延8万平方米;河道、灌水孔、排水槽,规划有致。余姚远离良渚古城所在的国家都邑,竟有此被评价为“世界级”的史前稻田系统,良渚早期国家的稻作农业规模、以及由此获得的经济力量,应该远超我们此前的想象。这样的发现再次提示我们,良渚早期国家构建是宗教、政治、经济和军事全方位创新的成果,会成为同时期各地区社会发展全方位的榜样,也会为后续龙山时代的社会发展留下全方位的宝贵经验。

鸡叫城遗址 F63

鸡叫城遗址 F63

鸡叫城遗址基槽内铺垫木板

鸡叫城遗址基槽内铺垫木板

良渚文化构建早期国家的同时,屈家岭-石家河文化在江汉地区呈现以石家河大型城址为引领的诸城林立的繁荣局面。鸡叫城遗址思路清晰的考古工作和精彩发现,为我们展现了澧阳平原同样激动人心的社会发展成就。三重环壕的大型都邑、以之为中心放射状分布的大范围稻田和周边附属聚落,展示出完整的城乡结合的聚落群结构,极大深化了对该地区“古国”社会发展模式的认识。总面积达630平方米的屈家岭时期建筑F63,因特殊的埋藏环境,木构基础完好保存。壮观的规模、凿痕斑驳的粗大木材,令身临现场者,如闻坎坎凿木之声,如见巍巍殿宇之盛,无不动容。

鸡叫城遗址木板上的立柱

鸡叫城遗址木板上的立柱

尤为难得的是,在该遗址发现了距今8000多年的彭头山文化至距今4000年前后的肖家屋脊文化的各阶段遗存,完整展示了古文化—古城—古国的演进全过程。正如发掘者所言,这在很大程度上可被视为自主演化过程,为中国史前社会复杂化进程提供了一个珍贵的区域性样本。这样动情的精当总结让人思绪“出圈”,想到时下流行的歌词“你一样骄傲着那种孤勇”。中华文明形成的宏大进程中,有“站在光里的”灿烂良渚,也有领导鸡叫城奋勇促进本地社会发展的“孤勇者”。他们同样是令人肃然起敬的英雄,鸡叫城的入选当之无愧。

山东滕州岗上遗址北区单人二次葬大墓N M13

山东滕州岗上遗址北区单人二次葬大墓N M13

山东滕州岗上遗址北区二次葬大墓出土典型器物

山东滕州岗上遗址北区二次葬大墓出土典型器物

入选“十大”的山东滕州岗上遗址,40万平方米的大型城址,为大汶口文化之最,令人振奋,也需要更多工作探明其细节。更引人注目的是新意纷呈的墓葬。北区的中期大墓中,涂朱骨版、鹿角锄、鹿角叉形杖、鳄鱼骨板器、陶鼓和龟甲器是独具海岱特征的“礼器”。涂朱骨版颇似龙山时代牙章骨;杖形器是良渚文化吴家场和反山大墓中象牙杖的简化版;玉锥形器也表现出与良渚文化的交流。晚期的4人一次合葬大墓极为特殊,以三联棺为葬具,有头箱及边箱,里面密集摆放随葬陶器,数量据不完全统计超过300件。4人除一名儿童性别特征不明显外,其余均为男性,均随葬玉钺。发掘者公布的复原陶器照片中,鼎、豆、杯、壶层层排列,给人强烈的视觉冲击。以器物彰显等级,本是各文明通例。但中华之礼,自有其真谛,大约正可以从大汶口先民的墓葬中体悟:可以没有金银珠玉,可以只用象征性的明器,浸入一箪食,一瓢饮的日常,如春风化雨,润泽庙堂和陋巷,令人不厌其繁,不改其乐。“礼出东方”,诚非虚言。

山东滕州岗上遗址南区四人合葬墓S M1及其随葬玉钺排列

山东滕州岗上遗址南区四人合葬墓S M1及其随葬玉钺排列

中华文明形成的宏大历程,就是这样群星闪耀,英雄辈出,其缤纷壮丽,怎是“中原中心”能够解读。二里头“广域王权国家”的形成,并非是“禹生于石”那样的“断裂”式横空出世 ,而是如“伯禹腹鲧”,是的各地区激荡碰撞、风云际会的结果。正是因为这样的王朝构建进程,高居二里头宫殿中的王者才能够形成胸怀天下的政治理想,在辽阔的地理范围内施展政治、经济和军事手段,获取资源、推广礼仪,为“最初的中国”这一文化共同体,创立了强大的核心文化。商承夏制,成为更强大的王朝和更强势的文化核心,激发出更具突破性的区域发展。正是在此背景下,三星堆文化达到辉煌的顶点。

三星堆遗址祭祀区出土遗物

三星堆遗址祭祀区出土遗物

三星堆祭祀区的入选毫无悬念。这一万众瞩目、最“出圈”的考古发现,因罕见的遗物类型和风格,引发对各种“外来”的推测。外来因素固然值得深入探索,中华文明自身传统的延续,其实更值得深思。殷商的影响一目了然;青铜面具看似奇特的纵目长耳,源自长江中游的肖家屋脊文化玉雕像;琮来自良渚,牙璋之礼在龙山时代已经确立,二里头文化中更是精益求精;处处可见的蝉纹和勾虫,可以追溯到8000年前在辽西地区萌发的昆虫蜕变和羽化信仰;神鸟栖居的神树上的鱼形叶片和錾刻在金杖上的射鱼飞鸟图,则是仰韶文化半坡类型晚期出现的鱼鸟转生信仰的延续。三星堆,自是中国的三星堆。

站在下一个百年的起点,愿中国考古学仍如少年

跨界出圈,打破成见,如潜龙腾渊,鳞爪飞扬;

心怀博大,视野辽阔,如河出伏流,一泻汪洋。

(作者单位:中国社会科学院考古研究所)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑

复审 | 郭晓蓉

终审 | 李 政

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0002