十大考古参评项目 | 浙江余姚施岙遗址

发掘单位 浙江省文物考古研究所、宁波市文化遗产管理研究院、余姚市河姆渡遗址博物馆

项目负责人 王永磊

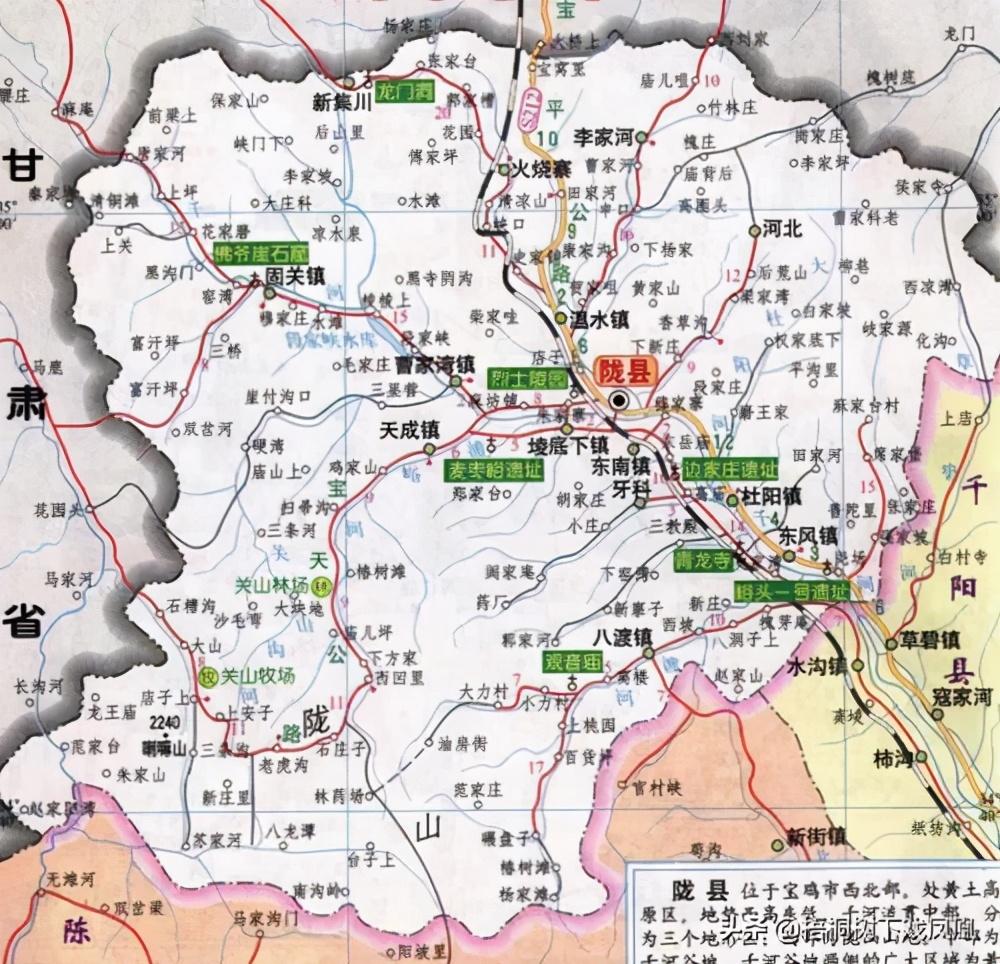

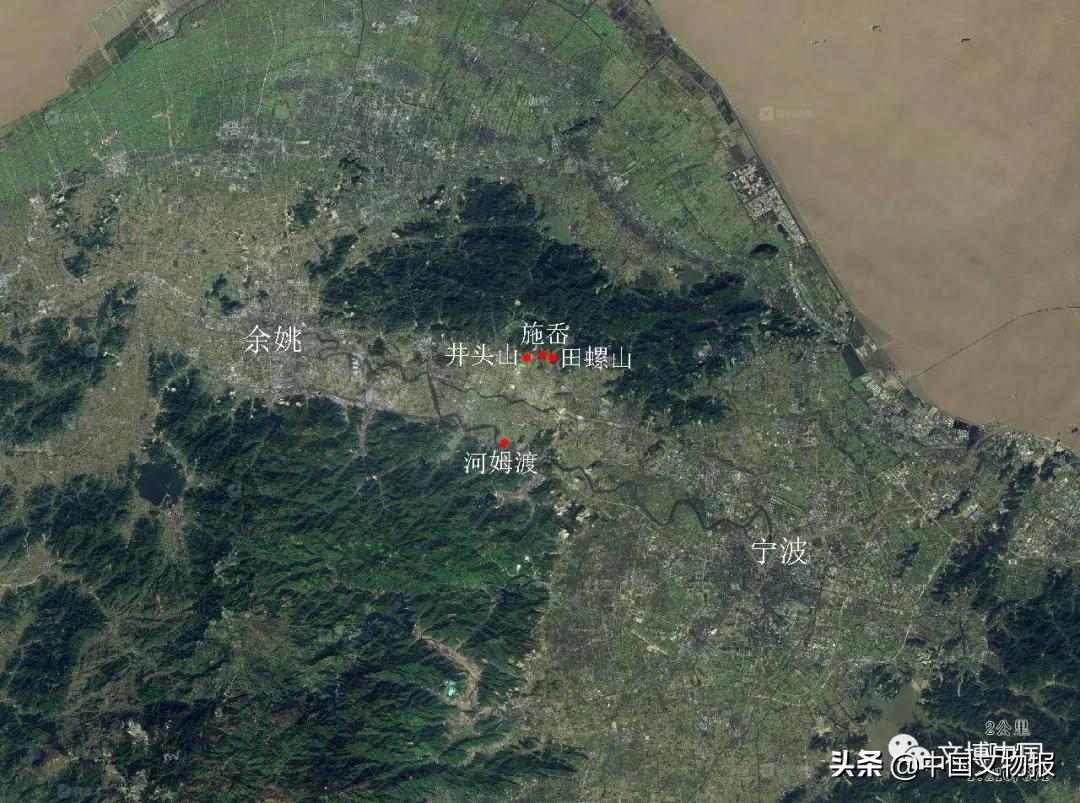

施岙遗址古稻田位于浙江省宁波市余姚市三七市镇相岙村施岙自然村西侧山谷中,地表海拔约1.4-4.2米,东南距田螺山遗址约400米(图1、2)。

图1 施岙遗址位置图

图1 施岙遗址位置图

图2 施岙古稻田与田螺山遗址

图2 施岙古稻田与田螺山遗址

勘探发现,史前古稻田堆积分布面积约8万平方米。为探索河姆渡文化到良渚文化时期古稻田的发展演变,经国家文物局批准,2020年至2021年,浙江省文物考古研究所、宁波市文化遗产管理研究院、余姚市河姆渡遗址博物馆联合进行了考古发掘。

此次发掘揭露了河姆渡文化早期、河姆渡文化晚期和良渚文化时期三个时期的大规模稻田。

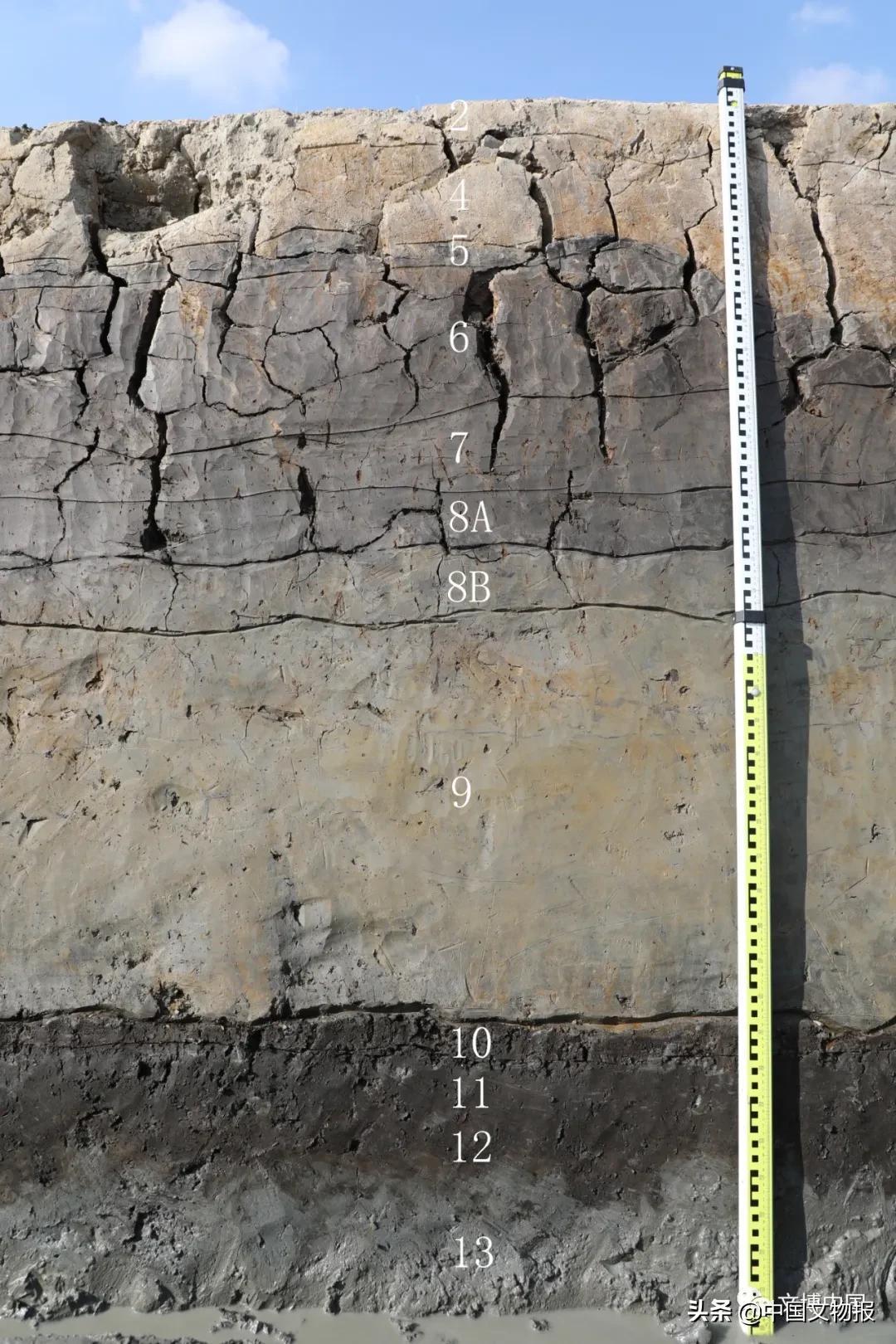

古稻田区域虽然面积广大,但整体地层较为一致,到早于河姆渡文化早期稻田层的淤泥层,总体可以分为12层:

图3 稻田地层局部

图3 稻田地层局部

第①层,近现代耕土层;第②层,汉代及以后灰黄色粉质黏土层;第③层,商周时期深灰色粉质黏土层;第④层,灰黄色自然淤积层;第⑤层,灰黑色泥炭层,局部区域发现残留的树桩、树根;第⑥层,良渚文化时期灰褐色稻田层;第⑦层,浅灰色淤泥层;第⑧层,河姆渡文化晚期深灰褐色稻田层;第⑨层,青灰色自然淤积层;第⑩层,灰黑色泥炭层;第?层,河姆渡文化早期深灰褐色稻田层;第?层,灰褐色泥炭层;再下为更早的青灰色自然淤泥层(图3)。

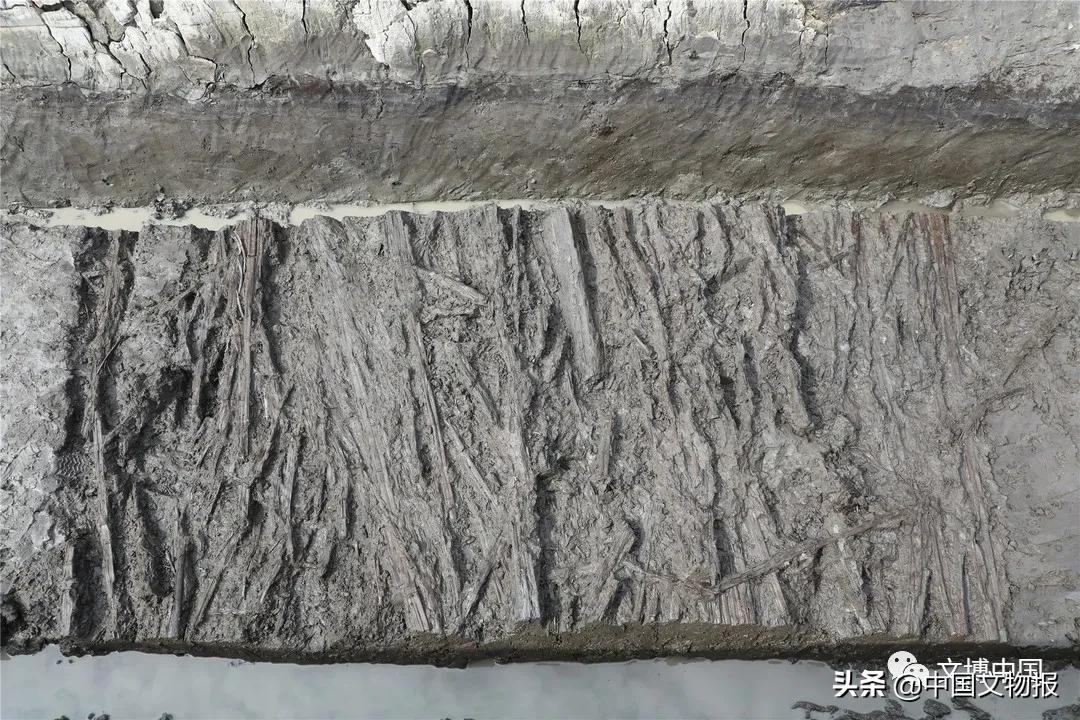

图4 河姆渡文化早期稻田

图4 河姆渡文化早期稻田

图5 河姆渡文化早期路38

图5 河姆渡文化早期路38

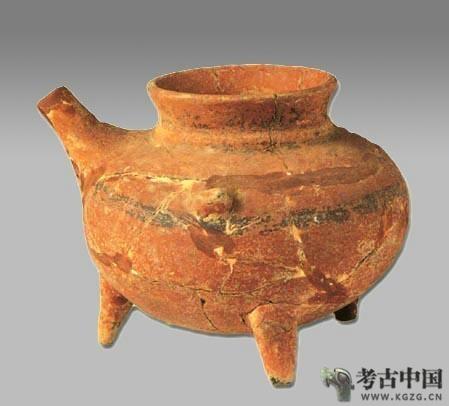

图6 河姆渡文化早期稻田出土的陶釜口沿

图6 河姆渡文化早期稻田出土的陶釜口沿

第一期稻田属于河姆渡文化早期,绝对年代约为公元前4700-4500年。在西区发掘区南部和部分探沟中揭露。西区南部稻田堆积整体比较平整,表面略有起伏,发现一段宽约2.2-2.3米的田埂(图4、5)。堆积中出土极少量陶釜、陶罐残片等(图6)。

图7 河姆渡文化晚期稻田

图7 河姆渡文化晚期稻田

图8 西区河姆渡文化晚期稻田

图8 西区河姆渡文化晚期稻田

图9 河姆渡文化晚期路2

图9 河姆渡文化晚期路2

图10 河姆渡文化晚期路33

图10 河姆渡文化晚期路33

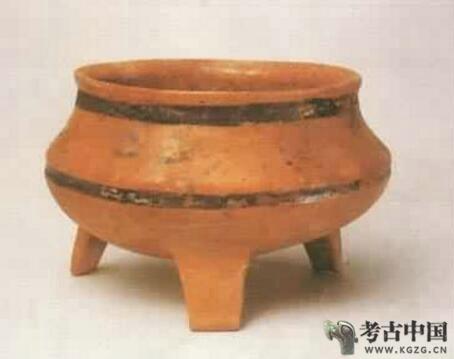

图11 河姆渡文化晚期西区河道(G10)出土的残陶豆

图11 河姆渡文化晚期西区河道(G10)出土的残陶豆

第二期稻田属于河姆渡文化晚期,绝对年代约为公元前3700-3300年。发现了由田埂、河道、灌排水口组成的稻田系统(图7、8)。田埂共发现11条,东西向田埂有8条,宽约0.3-1米,南北向田埂有3条,宽约1-3米。东西向田埂基本纵贯东西,两端与南北向田埂交汇,间距约16-41米,由稻田土堆筑,部分田埂下铺垫有木头(图9、10)。南北向田埂分布在两侧靠山区域,系利用黄灰色土构筑。西区与东区稻田中各发现1条总体呈南北走向的河道,是稻田的水源。另外,田埂之间发现5处灌排水口。稻田边缘堆积与西区河道堆积中出土较多陶片、石块、木头、植物种子等,出土陶片中有绳纹陶釜口沿、豆柄、鼎足、澄滤器、罐等(图11)。

图12 良渚文化时期稻田

图12 良渚文化时期稻田

图13 东区北部良渚文化时期稻田

图13 东区北部良渚文化时期稻田

图14 良渚文化时期路13

图14 良渚文化时期路13

图15 良渚文化时期丁字路口

图15 良渚文化时期丁字路口

图16 良渚文化时期铺垫木头和竹子的路11

图16 良渚文化时期铺垫木头和竹子的路11

第三期稻田属于良渚文化时期,绝对年代约为公元前2900-2700年。发现了纵横交错的凸起田埂组成的“井”字形结构,由河道、水渠和田埂中的灌排水口组成的灌溉系统(图12、13)。共有7块田块较为确定,最小的面积约230平方米,最大的面积约1750平方米,一般在700平方米左右。发现的田埂有22条,田埂宽约1-4米,间距约15-40米之间。绝大多数田埂由稻田土堆成,个别田埂由黄黏土堆筑。靠近两侧山体的地方,田埂往往变得不明显,并未直接延伸到山坡脚,而是在这些区域有意铺垫东西向的木头和竹子作为道路(图14、15、16)。靠近西侧山脚,发现一条南北向的古河道,是良渚稻田的水源(图17)。西区稻田西部边缘发现少量稻田的沟渠。另外,在稻田田埂之间发现10处灌排水口,良渚河道边缘发现1处木构排水设施(图18)。稻田边缘和古河道中出土较多陶片,有陶鼎口沿、鱼鳍形鼎足、泥质红陶罐、黑皮陶豆等,也发现石刀、石斧、石锛、磨石等石器,其中石刀是水稻的收割工具,发现数量较多(图19)。路12东端发现一条用作田埂中垫木的残独木舟,船头、船尾均残缺,残长5.6米、最宽0.8米、厚约3厘米(图20)。

图17 良渚文化时期河道(G9)

图17 良渚文化时期河道(G9)

图18 良渚文化时期河道(G9)中的木构排水设施

图18 良渚文化时期河道(G9)中的木构排水设施

图19 良渚文化稻田边缘堆积与古河道出土的石斧、石刀

图19 良渚文化稻田边缘堆积与古河道出土的石斧、石刀

图20 良渚文化时期独木舟

图20 良渚文化时期独木舟

经检测,古稻田堆积中含有较多水稻小穗轴、颖壳、稻田伴生杂草等遗存。植硅体分析结果显示,稻田堆积中水稻植硅体密度很高,尤其河姆渡晚期和良渚时期一般有1-2万粒/克,远高于一般认定的土壤中含水稻植硅体超过5000粒/克即可判定为稻田的标准。

不同时期古稻田之间普遍有自然淤积层间隔。河姆渡文化早期稻田层之上的泥炭层,绝对年代约为公元前4450-4300年,早期稻田层下也有一层更早的泥炭层。良渚时期稻田层之上是一层良渚晚期的泥炭层,绝对年代约为公元前2500-2300年。在泥炭层中发现了一些较大的树木,表明泥炭层均延续了较长时间。河姆渡早期泥炭层和良渚晚期泥炭层之上均有自然淤积层。

另外,在古稻田西区西侧山坡台地上发现一处商周时期的聚落遗址,发现较多的灰坑,打破了叠压在良渚晚期泥炭层之上的自然淤积层,为稻田的相对年代提供了标尺。

施岙遗址古稻田的发现具有重要的价值与意义:

施岙遗址古稻田是目前世界上发现的面积最大、年代最早、证据最充分的大规模稻田,是史前考古的重大发现。初步钻探发现,附近古稻田总面积约90万平方米左右。古稻田包括河姆渡文化早期、晚期及良渚文化三个时期,约从距今6700年一直延续到距今4500年。

根据目前发现来看,施岙遗址古稻田特别是良渚文化时期的稻田呈“井”字形,由路网(阡陌)和灌溉系统组成,展示了比较完善的稻田系统。这种大规模稻田,起源年代早至距今6500年以上,一直延续发展,刷新了学术界对史前稻田和稻作农业发展的认识。

古稻田的发现表明,稻作农业是河姆渡文化到良渚文化社会发展的重要经济支撑,是养活众多人口的主要食物增长点,为全面深入研究长江下游地区史前社会经济发展和文明进程提供了极其重要的材料。高度发达的湿地稻作农业经济和农业生产技术,催生和促进了这一地区的社会复杂化和文明化进程,并对这一地区独特的观念意识形态和原始宗教信仰的形成产生了重要影响。

根据姚江河谷调查勘探和宁波地区考古发掘成果来看,这一区域的山前平原地带普遍存在古稻田层。这一地区得天独厚的保存条件,为完整保存古代农耕遗迹创造了条件。

施岙遗址古稻田发现了古稻田堆积与自然淤积层的间隔,反映了距今7000年以来发生了多次波动比较大的环境事件,为研究人地关系提供了新材料。河姆渡文化早期和良渚文化时期稻田层之上发育泥炭层,为研究河姆渡文化与良渚文化的发展转变提供了环境方面的证据。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001