投身桑田探未知 叩问苍穹溯本源——“十三五”山西考古纵览

2021年,是中国现代考古学诞生100周年,为贯彻落实习近平总书记“9?28”重要讲话精神,加强考古成果的传播和展示,拟定于2021年12月28日,在山西考古博物馆(太原文庙)举办“考古的温度——山西‘十三五‘考古成果展”,重点总结过去五年考古发现与收获,展现行走在冷暖之间的考古人情怀,弘扬严谨求实、艰苦奋斗、敬业奉献的精神。

“十三五”工作概述

在习近平总书记关于考古工作重要指示批示及视察山西重要讲话重要指示精神的指引下,“十三五”期间,山西进一步加强新时期的文物工作,加大田野考古力度,有重点地开展系统考古发掘、科技保护、整理研究、阐释和公众教育工作,充分发挥了文物资源在促进“塑造山西美好形象,实现山西振兴崛起”中的重要作用。

2016-2020年,山西省共推进了228项田野发掘工作,揭露面积达214000余平方米,考古发现层出不穷,研究成果不断涌现,科技考古手段更加完备,公众考古不断创新,全省考古事业发展取得重要成就。其中,河津固镇宋金瓷窑址考古发掘项目获2016年度全国十大考古新发现、闻喜酒务头商代墓地考古发掘项目获2018年度全国十大考古新发现、绛县西吴壁遗址获2019年度全国十大考古新发现,为增强文化自觉、坚定文化自信、赋能经济社会发展、助力文明交流互鉴作出了积极贡献。

以课题为引导,进一步加大田野考古力度,有序推进重点领域研究。在国家文物局和省委省政府支持下,我省考古工作紧紧围绕“中华文明起源与早期发展综合研究”、“夏文化研究”、“中原地区文明化进程研究”、“河套地区聚落与社会研究”、“晋南在中华文明进程中的地位与作用研究”及“云冈学研究”等一系列重大课题开展考古工作,进一步增强了发掘的科学性和学术性。襄汾陶寺、夏县东下冯、翼城北撖、兴县碧村、芮城坡头、沁水八里坪、垣曲北白鹅、闻喜上郭、云冈石窟等重要遗址的考古调查、发掘与研究取得明显进展,为持续性研究奠定了坚实基础。

本着“既有利于基本建设,又有利于文物保护”的基本方针,“十三五”期间圆满完成了太焦高铁、蒙华铁路、三大板块旅游公路等184项涉及基本建设的考古发掘工作,揭露面积达160000余平方米,为地方重大基本建设项目顺利进行提供了有力支持。服务领域涉及高速公路、铁路、电力、天然气、水利、城市功能区建设、经济开发区、工业园区、科研院所建设、易地搬迁/棚改、村庄改造等众多行业。

科技考古在突出传统优势的基础上,逐步转向全面发展。五年来,共完成3000余件青铜器、牙骨角器、玉石器及陶瓷器的保护修复,12项现场文物保护工作。文物科技创新方面,山西省考古研究院联合河南文博信息科技有限公司共同开发的“智慧文博文物保护修复管理系统”,荣获“第四届全国十佳文博技术产品及服务优秀奖”,与北京建筑大学等单位联合完成的“彩绘类文物高光谱数字化保护关键技术研究”项目荣获“中国测绘科技进步一等奖”。实验室考古方面,积极与中国社会科学院考古研究所等科研院所开展合作,先后完成翼城大河口墓地M8031壁龛漆木器保护项目、太原东山悦龙台西汉墓的室内考古工作、太原东山明藩王墓实验室考古与现场文物保护工作,并有序推进了冶金考古、陶瓷考古、动物考古、植物考古及稳定同位素分析等领域的科技考古研究,以及相关科技标本库和数据库建设。同时,不断推动文物保护的地方标准化建设。完成的“古墓葬壁画高光谱应用技术规范”等6项地方标准修订项目,先后被山西省市场监督管理局列入年度山西省地方标准制修订计划。

考古资料整理、研究与阐释进一步加快,学术交流更加活跃。整理出版《晋阳古城一号建筑基址》、《清凉寺史前墓地》、《新绛孝陵陶窑址》等一系列考古发掘报告及图书33部,发表各类文章430余篇。其中,《清凉寺史前墓地》获2016年度全国文化遗产十佳图书,《山西省明长城资源调查报告》获2019年度全国文化遗产优秀图书。

2016-2020年,我省分别举办或承办“黄淮七省考古论坛”、“河套地区聚落与社会研究”年度推进会、“旧石器考古在丁村:回顾、进展、研讨”、“两周封国暨晋文化研讨会”等省内外学术交流会议十余项,促进了我省在考古学各专业领域经验的交流和学术思想的进步。

公众考古平台打造持续升级,考古科普效果显著。“十三五”期间,山西省考古研究院充分利用考古新成果,创新公众考古新模式,通过考古汇网站及其微博、微信公众平台等新媒体运营、推进“山西考古人口述史”采访工作、打造“考古云讲堂”线上直播栏目、积极开展公众考古发掘现场公众开放日活动、推出《考古汇帮你约大咖》、《私家大咖秀》等节目,结合最新考古成果大力推广科普考古知识,有效地增进了公众对考古的认知和理解,也进一步凸显了考古学的社会服务功能。

(执笔:刘岩)

旧石器时代考古

“十三五”期间,我省旧石器时代考古围绕人类技术行为、史前人群扩散及早期现代人起源等学术热点开展,重点在晋南、吕梁山中部及大同盆地三个区域进行了专题工作,取得了一些重要成果。

旧石器时代早期年代研究取得重要进展。西侯度遗址是山西年代最早的旧石器时代遗址。早在“十二五”末期,考古学家已经联合年代学研究者着手西侯度遗址的年代研究。“十三五”期间,山西省考古研究院与南非金山大学、美国普渡大学等合作,一方面在西侯度遗址采集样品运用等时线Al26/Be10埋藏测年法测定遗址年代,一方面对1961-1962年和2005出土打制石器进行测量研究,并通过模拟实验分析地质制品(自然力等因素形成的似石器)与人工打制石器的不同特征。测年结果显示西侯度遗址可上溯至243万年前,研究的39件石制品(石片、石核、刮削器等)确为人工打制而成,古人类在打片时应用了锤击和砸击技术。该研究成果发表在法国《人类学》杂志上。西侯度遗址是目前我国年代最早的旧石器时代遗址。极大地延伸了古人类出现在东亚的时间。此外,以垣曲盆地为重点,进行了旧石器考古调查,新发现旧石器和化石地点14个,以旧石器时代早期地点为主,为下一步开展本区域旧石器考古奠定了扎实基础。

丁村遗址考古发掘、资料整理持续推进。丁村遗址自1953年发现以来,迄今为止共进行了三次大规模的考古工作,1954年、1976-1980年、2013年-2017年。2013年起先后发掘了石沟遗址、老虎坡遗址、过水洞遗址、九龙洞遗址等,发掘面积共计300余平方米,获得打制石器7000余件,以及大量动物化石等。老虎坡遗址清理出疑似人类有意营造的生活营地,九龙洞遗址发现人类石器打制现场,对这两处遗址的部分石制品进行了拼合研究,至少拼合出120个拼合组。在对这些遗址发掘的同时,对周边区域进行了考古调查,发现了50余个旧石器地点。2019年起,考古工作者开始整理丁村遗址新世纪以来考古发掘资料(图1)。

丁村遗址第三次大规模的考古工作具有非常重要的意义:首先,工作区域由原来的汾河河谷扩展到更大的空间,新发现的遗址或地点已经突破了丁村遗址原来的分布范围,改变了考古工作者对丁村遗址的埋藏环境的认识,即由“河流阶地”到“黄土堆积”,丁村遗址群东侧塔儿山向汾河谷地过渡的黄土堆积区是非常重要的人类活动区域;其次,通过对已发现石器的地层的分析,丁村遗址的年代甚至可能提前到50万年前,这将进一步丰富对丁村遗址年代的认识;第三,老虎坡、九龙洞等原地埋藏遗址发现的人类活动遗迹及石制品,为研究当时生活在丁村一带人类的生产生活、行为轨迹及对周围资源的利用等提供了重要的实物资料。

图1 54:102地点剖面(襄汾丁村)

吕梁山中部旧石器时代遗址调查初见成效。为探索汾河流域旧石器时代技术扩散路线,以及晋西史前石城分布情况,考古工作者以吕梁山中段东缘与汾河谷地之间的区域为中心开展了史前考古调查,重点对古交市的大川河和狮子河流域进行了系统的考古调查,调查面积达到160平方公里,并对一处受洪水威胁的遗址进行了小面积发掘清理。调查发现旧石器地点160余个,包括有明确地层的旧石器地点66个,发现新石器遗址2处,宋金以来遗址3处,核查新石器及夏商遗址4处,采集到打制石器近900件,骨头标本50余件,另有陶片、磨制石器、瓷片等。有明确地层的旧石器地点时代涵盖了早期、中期和晚期。吕梁山中段东缘系统史前考古调查不仅丰富了古交遗址内涵,更使考古工作者认识到,除古交遗址外,汾河上游及其支流两岸还有更多人类活动留下来的遗存,这些发现为深入开展本区域考古发掘研究工作提供了重要的线索,同时,调查获得的石器是与汾河下游丁村遗址群石器进行对比研究的重要材料。而对曹掉牛遗址的清理表明,这是一处包含着石片石器、石叶石器和细石器的旧石器晚期遗址,是首次在吕梁山中部发现的重要的2万年前遗址,对于探讨华北地区旧石器晚期早期现代人扩散及其技术具有重要价值。

大同盆地旧石器时代考古异军突起。大同盆地与泥河湾盆地相连,桑干河自西向东流经官厅水库,最终汇入海河。山西大学考古系联合大同市考古研究所对大同盆地进行了考古调查,发现旧石器地点60余处,并对南坡遗址、李汪涧遗址进行了小面积发掘。南坡遗址出土打制石器119件、动物骨头7件,石料以玛瑙为主,石片石器与细石器共存,结合遗物埋藏地层情况,这是一处旧石器晚期晚段遗址。李汪涧遗址出土了打制石器、动物骨头等1870件,埋藏在湖相堆积内,测年数据表明,这是一处旧石器中、晚期遗址。大同盆地旧石器考古调查、发掘成果是构建大同盆地旧石器文化框架的新材料,为探讨旧石器中、晚期早期现代人技术行为提供了重要资料。

(执笔:任海云)

新石器时代考古

山西新石器时代考古以1926年李济先生在西阴遗址的发掘为开端,时至今日,已有95年的历史。在一代代学者的共同努力下,走过了从考古学早期实践,到物质文化史建构,再到古代文明探索等考古学科发展的基本阶段。

自2000年以来,在中华文明探源工程等国家重点项目的引领下,开始加快主动课题规划,特别是“十三五”期间,借助省内外科研项目双重推动作用,我省新石器时代考古尝试蹚出了一条以主动性发掘为主,以课题引导基本建设的新时代考古之路,实施了夏县师村、翼城北撖、临汾桃园、夏县辕村、离石德岗、高平西李门、沁水八里坪、绛县周家庄、襄汾陶寺、芮城坡头、芮城泰安、离石信义、偏关天峰坪、保德林遮峪、兴县碧村、大同吉家庄等遗址的考古工作,进一步深化了晋南仰韶文化和陶寺文化的发掘与研究,加强了晋西、晋北史前遗存的探索,并取得了一系列新突破(图2)。

图2 尖底罐(泽州下町)

勾勒山西仰韶时期聚落发展进程。夏县师村遗址是仰韶早期一处典型聚落,面积约3.5万平方米,其发掘是近年晋南早期仰韶文化考古的一项重要工作,实施了大量多学科的技术尝试,采用了大范围揭露方式,发现一批相当于枣园遗址晚期、东庄遗址早期等阶段遗存,进一步丰富了晋南仰韶早期遗存内涵,揭露了一段夯土围墙和类似“瓮城”结构的豁口,还有夯土台基、房址等设施,流行合葬和瓮棺葬,提供了一个与关中半坡、姜寨可资对比的晋南仰韶早期聚落资料。

山西仰韶中期遗址发现较多,但聚落形态个案的详细资料仍较稀缺。2016年发掘的临汾桃园和2019年发掘的离石德岗,弥补了这方面的一些短板。临汾桃园代表的是晋南盆地内一类建于平地上中小型聚落状况,有反复使用的居址区,制作精美的盆、钵、瓮等彩陶,还有这一时期独具特色的五边形房址,据以往研究这一时期该类平地上的聚落一般有着凝聚式向心布局。离石德岗是晋西高原一处仰韶中期的典型聚落,面积5万平方米。择居于吕梁山区三川河支流附近,反映的是仰韶中期依山傍水的一种坡地聚落布局,有着坡地式的向心结构,发现一批排列规整的五边形房址(图3),这些房址以最大一座房址F1和位于最前端F3的25°为主方向进行排列,其他房址均以各自方向向其偏转,形成一个与平原聚落环抱式不一样的向心结构——坡地向心结构聚落。这些布局反映了黄河东岸仰韶中期小型聚落的生活状态和社会面貌。

图3 五边形房址F3(离石德岗)

展示山西仰韶先民灿烂的文化和艺术成就。仰韶是中国史前文化集大成时期,近年仰韶时期文化与艺术成就在山西也有突出的表现,特别是在建筑技术、养蚕缫丝和彩陶艺术等方面。

中原仰韶早期夯筑技术实例发现较少,据介绍师村遗址仰韶早期围墙、台基为人工夯打而成,可见明显夯块。这一建筑技术与南方早期城墙的堆筑方式明显不同,也是目前所见最早的夯土设施之一,为认识夯筑技术起源提供了新线索。

除了夯筑技术,“十三五”期间关于蚕桑缫丝技术起源的探索也有一些新收获。晋南不仅是仰韶文化发源地之一,在百年考古历程中,先后于山西夏县师村和西阴等地点发现最早的石雕蚕蛹和桑蚕茧(图4),这类实物的反复出现表明晋南先民很可能在仰韶早期已经掌握养蚕缫丝技术。

图4 石雕蚕蛹(夏县师村)

以往考古资料证实,公元前4000年后,晋南仰韶先民开始大量烧制绚丽的玫瑰彩陶,除垣曲下马等遗址外,2016年发掘的临汾桃园遗址发现一批精美的彩陶(图5),以形式多变的花瓣纹为主,谱写了“华山玫瑰”的绚丽诗篇,该遗址规模不大,但制作极为精致的彩陶,从侧面反映了这一艺术形式在晋南先民精神世界里风行盛况。

图5 彩陶瓮(临汾桃园)

再现4000多年前黄土高原的窑居景观。2020年离石信义考古工作,发现了成组庙底沟二期窑洞建筑群(图6),清理的10余座窑洞房址排列有序,结构清晰,组合明确,这是国内发现年代较早、分布集中且规划有序的窑洞建筑群。该批窑洞虽非该类居住传统的源头,但以往发现的仰韶晚期窑洞较为零星,未成规模,这一发现也为黄土高原腹地流行了五千年的窑居景观找到了一个重要传统范例。

图6 窑洞房址F7(离石信义)

揭示晋南都邑聚落的微观结构。陶寺是晋南龙山时代最为重要的遗址之一,是最具都邑表象特征的史前聚落。为进一步深化对其都城性质的认识,在进一步明确宫城位置后,“十二五”期间中国社会科学院考古研究所与山西省考古研究院将陶寺遗址工作重点转向宫城城墙、城门勘察与发掘,“十三五”期间又加强了宫城内部结构的考古工作。目前,已确认了中国最早的宫城,平面呈长方形,面积近13万平方米,宫城内发现面积近8000平方米夯土台基,这是目前所知单体最大的夯土台基。2018年以来,对台基内最大的宫殿建筑ⅠFJT3进行大面积揭露,发掘面积5000余平方米,在基址之上发现有2座主殿及附属设施,结构复杂、布局规整,或为“殿堂”一类建筑(图7),这些工作加深了我们对史前宫城建筑结构的认识。

图7 I号宫殿基址(襄汾陶寺)

探秘晋西石城的发展轨迹。“十三五”期间晋西石城的考古工作以碧村遗址为中心,在典型遗址聚落布局、周边区域调查和发展链条上均取得了突破性进展。

2014-2015年,我们启动了碧村遗址的勘察和首次发掘,发现了小玉梁地点大型石砌排房和城墙圪垛地点东城墙线索。2016-2018年,在国家文物局筹备立项的首批“考古中国”重大研究项目“河套地区聚落与社会研究”课题支持下,对小玉梁地点进行大面积揭露,确认其为一处龙山时代面西而坐的中心台城结构,四周砌筑包边墙,高台之上为排房和广场(图8)。在明确其中心区域结构后,2020年开始转向东城门的发掘,目前的工作表明,东门址主体是由呈“品”字形几组墩台及夹墙围合而成,整体布局规整、结构严密,该组城防设施始建年代与小玉梁地点石砌建筑基本同时或略晚,即公元前2100年左右,在公元前1800年左右开始废弃。通过以上工作,明确了碧村遗址龙山时代聚落的主体轮廓包括由护坡及石砌排房组成的小玉梁核心区、大型墩台与城墙围合的石门墕疑似内城城防设施、品字形墩台构筑的城墙圪垛东城门,从而构建了该遗址中心区域及多道城防设施的基本聚落结构。该遗址是目前晋西地区发现规模最大、结构较为明确和成熟的龙山晚期石城,严密的城防设施,控扼黄河与蔚汾河关口的突出战略位置,沿外城墙、内城墙、中心台城逐步降低到入黄河口处的线性布局,强烈指向其应是龙山时代黄河岸畔的一座关卡性城址,这为认识黄河沿线同类城址性质提供了参考。

图8 小玉梁发掘区(兴县碧村)

目前调查资料表明,这类石城在晋西的分布空间,主要集中于偏关至石楼一带,已发现二十余处,其盛行的石构建筑之风已波及到忻州游邀、太原许坦等龙山末期前后的一些遗存中。

近年,由于天峰坪遗址、保德林遮峪的发掘,使我们对这类石城在晋西高原发展轨迹有了更加清晰的认识。天峰坪遗址地处关河入黄河口处附近,面积约3万平方米,流行溜肩罐、圜底瓶、篮纹斝,主体年代相当于阿善三期,属于北方地区最先兴起的一批石城之一,填补了黄河东岸早期石城的缺环。遗址择险而居,采石筑屋的习俗,进一步开启了公元前3000年河套北部地区居址的新模式(图9)。主体年代基本介于天峰坪、碧村之间的保德林遮峪,亦处于黄河东岸高台上,三面环河临沟,面积40余万平方米,目前已确认遗址东城墙,在城内还发现了龙山时代的墓地,确认了该类石城居址与其墓葬的位置关系。由此,天峰坪、林遮峪、碧村等基本构成了石城在黄河东岸发展的一个基本链条。

图9 石砌房址组合(偏关天峰坪)

除上述工作与成果外,2019年以来,在山西省文物局“晋南在中华文明进程中的地位与作用研究”等课题的支持下,抓住国家文物局推进新一批“考古中国”项目立项的重大机遇,依靠中坚力量,重新启动了芮城坡头、翼城北撖、沁水八里坪等一批重点遗址的新考古工作,从系统勘察入手,逐步实施有针对性发掘,已取得一些突破性进展,目前相关工作正在有序推进中。

(执笔:张光辉)

夏商周考古

“十三五”期间,山西夏商周考古成果显著,引人瞩目,近30项考古项目的实施,为我们打开了窥探历史真实的广阔视野,填补了夏至早商时期冶铜产业链的空白,重构了殷墟西土的政治地理格局,刷新了周代分封采邑体系的认识。

夏文化探索与早期冶铜工业研究步入新阶段。2020年重启的夏县东下冯遗址调查勘探工作,确认了该遗址现存面积约110万平方米,以夏商遗存为主,重点对二里头时期环壕和二里岗时期城墙的轮廓和走向等进行了详细钻探确认。

2018年以来西吴壁遗址考古工作确认,该遗址总面积约110万平方米,包含大量龙山、二里头、二里岗及周、宋等时期的遗存,其中二里头、二里岗期冶铜遗存最为丰富,分布面积均为70万平方米。其中二里头至二里岗阶段冶铜遗存的发现,填补了夏商青铜器产业链中的空白,为解决铜料来源问题提供了答案,同时也为探索夏、商王朝的崛起与控制、开发、利用铜这种战略资源之间的关系,提供了珍贵的实物资料,并将极大地推进对早期冶炼技术的研究(图10)。入选“2019年度全国十大考古新发现”。

图10 木炭窑(绛县西吴壁)

殷墟西土政治地理的重构取得新突破。2020年在离石后石发掘的两座商代前期墓葬,形制均为土坑竖穴墓,墓底无腰坑,出土一组形制特殊的青铜短剑和陶器组合,与商文化面貌明显有别,具有浓郁的北方草原文化因素(图11)。其中M32墓室面积约13平方米,葬具为一椁一棺,6具殉人,是晋陕高原黄河两岸发现殉人最多、规模最大、等级最高的商代墓葬,墓主很可能是土著集团最高级别贵族。这是近年来晋陕高原商代考古的重要突破。

图11 后石商墓

2019年在绛县东吴抢救性发掘了一座商墓,时代为殷墟一期,墓中出土铜礼器为典型殷墟风格,出土陶器则具有地方特色。在商文化二里岗时期,运城盆地无论陶器群还是铜器的整体风格,都与郑州商文化核心区保持了较高的一致性。商代中期以降,以往资料稀缺。东吴墓地的发现表明,至少在殷墟一期阶段,晋南地区与商文化的核心区仍然保留有密切的交流。如果再联系到灵石旌介、浮山桥北以及近年新发现的闻喜酒务头等晚商墓地,则这一问题就会更加明晰。

2017-2018年发掘的闻喜酒务头墓地,位于运城盆地以北中条山西麓的涑水河畔,地处晋南通往郑洛地区的关键通道——轵关陉之侧。5座殷墟四期“甲”字形大墓(图12),出土大量带铭文青铜器,横长方形的墓室殊为罕见,为商代考古中首次发现。据出土器物及铭文分析,这是一处商代晚期高等级贵族“匿”族墓地(图13),显示了商王朝对晋南交通要冲的控辖,填补了晋南地区晚商遗存的空白。入选“2018年度全国十大考古新发现”。

图12 酒务头墓地航拍

图13 M1铜器群(闻喜酒务头)

2011年滹沱河上游先秦遗存区域系统考古调查中,在忻定盆地南缘发现了忻州刘沟遗址,面积超过300万平方米,主要包含仰韶、龙山、商、东周等时期遗存。2017年以来陆续在该遗址开展了考古勘探发掘工作,出土了一批商代后期遗存,对了解商文化在忻定盆地的进退以及区域考古学文化面貌、性质等,都提供了重要依据。

周代分封采邑体系及其变迁研究增添新内容。翼城大河口西周墓地,是继绛县横水西周倗国墓地之后,又一处不见于历史文献记载的西周封国“霸”国墓地,青铜器铭文显示,“霸”是这处墓地墓主的国族名,应为媿姓之一,“霸伯”是其最高权力拥有者。该墓地总面积约4万余平方米,2007年至2017年持续进行了数年考古工作,共发掘墓葬2200余座,出土器物2.5万余件组。2015-2017年,在绛县雎村又发掘了一处西周墓地,总面积17000平方米,共清理墓葬854座,其中10座大型墓已全部被盗,出土青铜器560余件、陶器820余件。墓地时代从贯穿整个西周,墓葬特征明显,均为东西向的圆角长方形土坑竖穴墓,口小底大;墓主人以头向西为主,其次为头向东;葬式以仰身直肢为主,其次为俯身直肢;发现有腰坑、殉人;在3座大墓四角发现有斜洞。该墓地族群比较单纯,与天马—曲村姬姓晋国人群相区别,应属于横水、大河口墓地为代表的媿姓族群。

垣曲北白鹅墓地年代主要集中在春秋早期,发掘9座墓葬,最重要的收获是出土了59件有铭铜器,共计17篇。这在已经不流行铸造长篇铜器铭文的春秋早期实属少见。根据文献记载和器物铭文,这里可能是太保召公奭次子燕仲后裔随平王迁都成周洛阳后的王畿内采邑(图14)。此时的东周王室对列国控制已力不从心,只是作为名义上的“天下共主”存在,该墓地位于太行八陉最南端“轵关陉”的必经之地,战略地位极为重要,承担拱卫成周洛邑的军事功能。

图14-1 燕姬甗(垣曲北白鹅)

图14-2 “夺”簋(垣曲北白鹅)

图14-3 “夺”簋盖内铭文(垣曲北白鹅)

晋文化研究持续走向深入。2014-2016年在曲村-天马遗址考古工作中,对地表现存部分城墙段落的三张古城进行了钻探确认和探沟试掘,确认其为战国汉代城址;在以往开展工作比较薄弱的北赵晋侯墓地以南区域进行了大范围考古钻探,在三张村东新发现了南北走向的夯土城墙基槽及附属城壕遗迹,经发掘确认,城墙经过两次修筑,第一次修筑时间不早于春秋早期,第二次修筑时间约在战国时期。此次工作仍未能解决该遗址最关键的问题。

上郭—邱家庄遗址为晋国“古曲沃”核心区域,是东周时期晋国宗庙所在地,近年考古确认上郭城址面积超过40万平方米,极具大国都城气象。城址以北的鸣条岗上,埋葬着至少五组晋公及其夫人墓。2018年发掘的M5001可能为战国早期晋幽公夫人墓。该墓为一座有墓上建筑的大型竖穴土坑墓(图15),积石积炭,墓口南北长14.3、东西宽13.5、深17.5米,规模超过太原赵卿墓、新绛柳泉大墓,是目前山西地区发掘的规模最大的东周墓葬。无论是墓上建筑、墓室结构均为罕见,是晋文化考古的重大收获。

图15 散水类护坡(闻喜邱家庄)

2014-2018年发掘的襄汾陶寺北墓地,就是其中某一个晋国卿大夫的世袭领地。该墓地位于临汾盆地南缘、塔儿山北麓,总面积约24万平方米,推测墓葬总数在上万座,时代从两周之际延续到战国。共发掘春秋时期竖穴土坑墓259座,年代集中在春秋早期和春秋晚期,其中大夫、士一级贵族墓19座,葬俗因袭周人传统。M3011是一座春秋晚期大型积石墓,出土一组5件列鼎两套,大型青铜鼓座1件,一套13件刻铭甬钟是目前存世唯一的卫国刻铭编钟(图16)。该墓地分布面积大,延续时间长,高等级贵族墓葬集中,在晋及三晋地区乃至全国同时期墓葬中都屈指可数。与邱家庄晋公墓相比,等级差别仍很明显。

图16-1 鼓座(襄汾陶寺北)

图16-2 莲瓣护(襄汾陶寺北)

图16-3 陶寺北M3011

此外,类似的晋国贵族墓葬还有个别发现,如沁水八里坪2座春秋中期铜器墓、洪洞南秦2座春秋晚期铜器墓、垣曲西窑春秋晚期铜器墓等。

三家分晋后,山西全境基本仍归韩、赵、魏统辖,近年发掘的大量战国墓地也因地域、时代而有不同的归属,随葬品以陶器为主,一般没有青铜器。较有特色的收获包括离石后石墓地,大致从春秋中期延续至战国晚期,其中部分春秋晚期墓含有北方文化因素;战国早中期墓葬有长治潞州区上韩墓地、上党区上村墓地、平遥东城村墓葬等,战国晚期墓葬有翼城上韩墓地、高平西李门墓地、垣曲下亳墓地、乡宁井湾墓地、屯留西邓墓地、和顺许村墓地、侯马郭村堡墓葬、朔州后寨墓地等。榆社偶尔坪战国遗址的发现值得关注。

(执笔:武俊华)

秦汉至明清考古

“十三五”期间,国家文物局批准山西的220余项发掘中,以秦汉以后的古墓葬和古遗址发掘项目居多,这其中多为配合基本建设的考古工作,晋阳古城和蒲州故城为持续性主动性考古项目。

秦汉考古区域特色进一步突显。秦汉时期的重要发现包括朔州后寨墓地、太原东山汉代王墓M1陵园及祔葬墓恒大悦龙台M6和蒲县曹家庄墓群等。

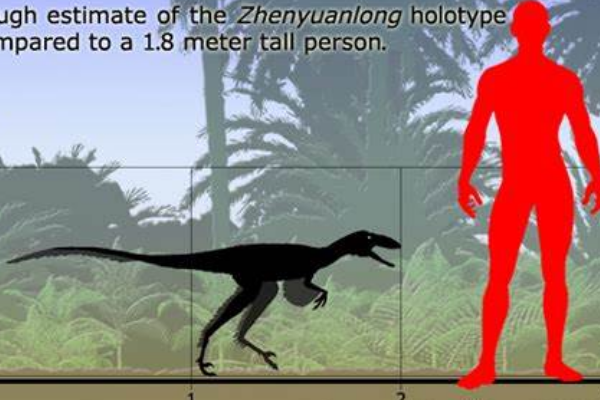

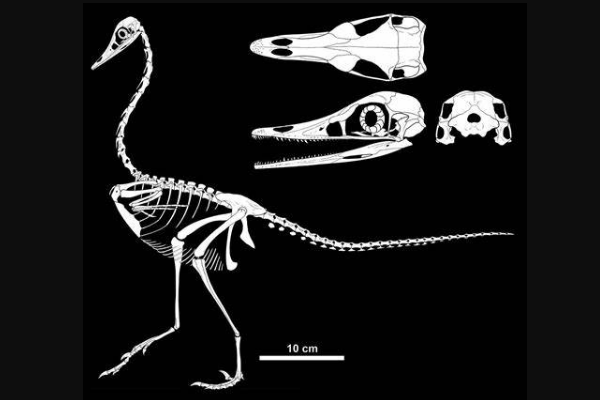

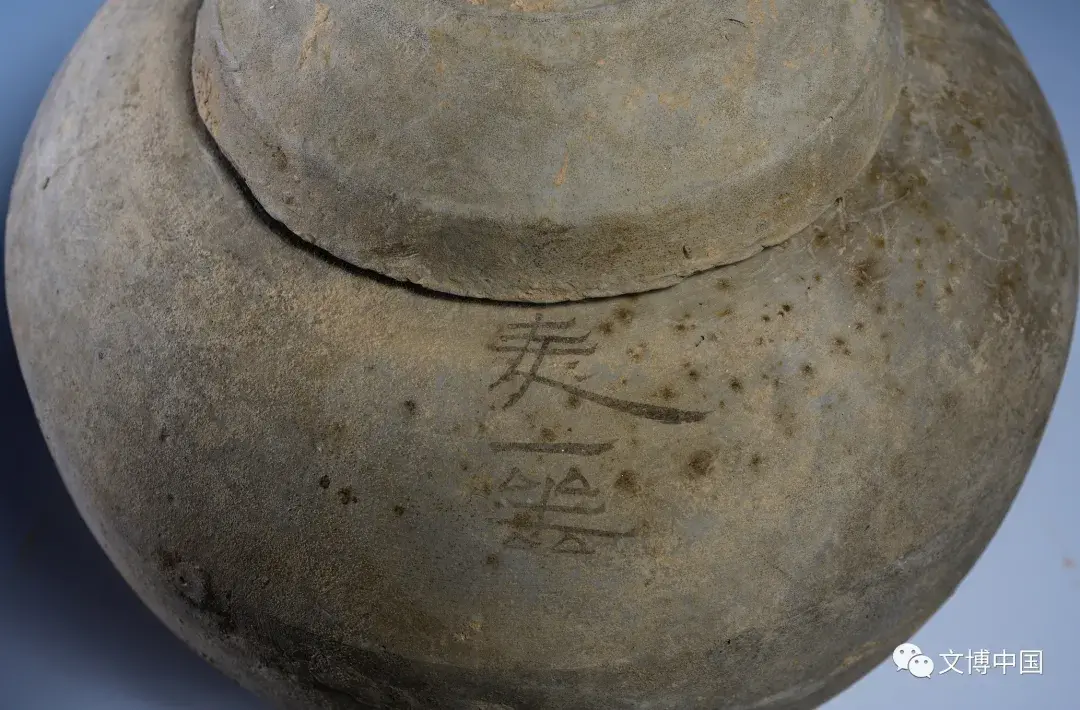

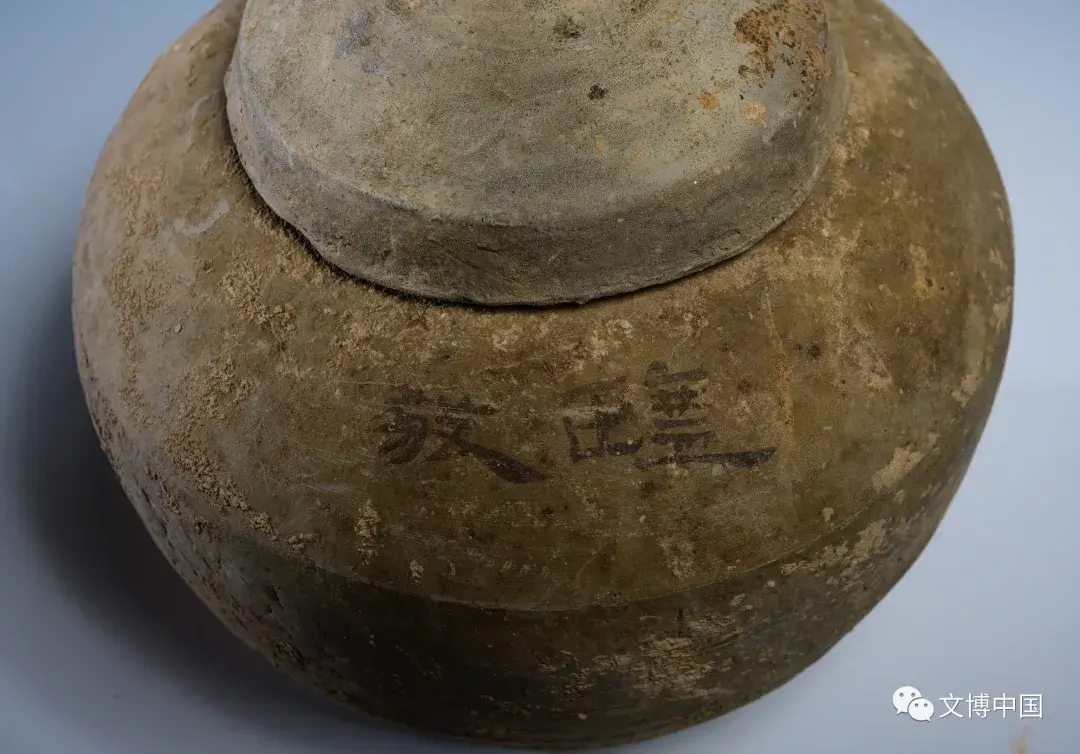

运城盐湖董家营墓地发现一座储食陶器,并由明确题记,较为少见,是汉家生活小景的一撇(图17)。

图17-1 麦一器(盐湖董家营)

图17-2 盐豉(盐湖董家营)

朔州后寨墓地共清理墓葬400余座,出土文物1000余件组,是继平朔考古之后该地区近20年来规模最大、发现最为重要的一项考古工作。墓葬年代集中在战国秦汉时期。随葬品以陶器为主,极少数墓葬有青铜兵器和车马器出土。部分器物风格及组合兼具中原农耕和北方游牧文化属性,是北方长城沿线地区战国秦汉时期不可多得的研究材料。

蒲县曹家庄墓地时代从战国晚期延续至新莽时期,发现一批独具特色的石棺墓,随葬品和墓葬结构有浓郁的匈奴文化因素。结合文献记载,与汉代骐侯和骐县有关(图18)。

图18 石棺墓(蒲县曹家庄)

阳泉平坦垴汉代古井是目前国内发现的规模较大、保存完好的战国木构古井。九边形的构造颇为奇特,砌筑工艺考究,木构件中的槽口榫、企口榫等是现存最完整的早期榫卯结构实物。该井的发现对于战国古井砌筑工艺、早期木构建筑研究以及平坦垴战国古城的史料补充都有重要意义。

北朝隋唐优势表现明显。北朝考古的重要发现集中于北魏平城。大同悦城帝景墓地M515为长斜坡墓道土洞墓,墓室略呈弧边方形,出土有陶罐、陶壶等,其中陶俑为泥质,造型生动,体现了平城时代中后期繁荣且多元的文化面貌。

大同星港城墓地M13形制独特,内涵丰富,墓主名为贾宝,出土有较为完整的木堂,有明确的墓主籍里和“太和元年”纪年,为进一步认识北魏平城时期民族融合、异地移民的丧葬制度提供了实物资料(图19)。

图19 石灯(大同贾宝墓)

此外,万荣西思雅北魏薛怀吉墓,填补了河东地区北魏高等级贵族墓葬的空白,是晋南北朝考古的新突破。该墓是目前河东地区经科学发掘的规模最大、等级最高、随葬品最多的北朝墓葬,墓葬形制及文化内涵与洛阳地区高度一致,同时在天井及耳室设置、出土遗物等方面也具有一定特点,补正了正史记载,丰富了北魏洛阳时代高等级墓葬材料。墓志盖及石棺残存的线刻图像对中古时期艺术信仰体系及中西文化交流研究,都是非常重要的资料。

晋阳古城遗址2号、3号建筑基址、蒲州故城遗址北朝—唐代城墙的发现,则是山西地区中古时期城市考古的重要发现。

新绛窑头唐墓,墓主为“傅君”。墓中出土彩绘镇墓兽、骆驼俑、陶俑造型精美,呈现出独特的地域丧葬面貌。

榆次新付村唐墓及其随葬三彩器物,进一步丰富了太原地区隋唐墓葬的资料,对开展山西地区唐墓葬的分区研究具有重要价值。

宋元明考古发现精彩纷呈。长子南沟金墓、晋中龙白金墓、太原阳曲金墓、盂县后元吉元墓、朔州官地元墓等均有不同题材的壁画,展现不同的地域特点。

河津固镇瓷窑址的发掘是中国陶瓷考古的一次重要发现,入选当年“全国十大考古新发现”,发现了四组制瓷作坊和瓷窑炉,揭示出的完整制瓷产业链,为研究宋金时期河津窑的制瓷流程、烧窑技术、装烧方法等提供了丰富的资料,发现的北宋窑炉Y1,其烟室近占整个窑炉面积的一半,这种独特的结构在国内尚属首例,该窑极有可能掌握了利用窑炉余温进行烘坯的关键技术,更新了制瓷工程技术史(图20)。

图20 八角枕(河津固镇)

兴县西磁窑沟窑址的发掘是吕梁地区古代瓷窑址的第一次考古发掘,填补了吕梁陶瓷考古的空白,为极具山西地方特色的“柿色彩”瓷器产品证实了又一处产地。此次发掘丰富了学界对于山西乃至中国古陶瓷发展史的认识,为探讨中原北方地区陶瓷手工业生产技术传播、吕梁地区陶瓷生产传统来源、生产经济模式以及北宋与辽、西夏关系研究等方面都提供了科学的资料,具有重要的学术意义(图21)。

图21 柿色彩瓷盆(兴县西磁窑沟)

太原小店区明代晋端王陵园遗址,是山西地区首次系统开展明代藩王墓葬及陵园考古工作(图22)。晋端王陵园的确定,印证了《太原县志》《阳曲县志》《榆次县志》记载的岗头村和端王陵园位置,为其他晋藩王陵园位置的确定提供了准确的地理坐标。榆次弓村寺庙建筑基址,完整呈现了文献所载的万寿寺,具有较高的建筑考古价值(图23)。

图22 墓门门楼(太原东山明端王墓)

图23 寺院基址(榆次弓村)

(执笔:赵辉)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000