罗丰:中国之前的中国

十九世纪的最后一年,对中国考古学史来说除去王懿荣在药铺的龙骨上发现甲骨文这件震惊中外学术界的大事外,还有一件事则与真正的“龙骨”本身有关。德国驻华使馆的哈伯勒(K. A. Haberer)将在北京搜集到的一批“龙骨”也在一八九九年运回德国。慕尼黑大学的古生物学家研究这些化石后认为,这里面大约有九十种哺乳类动物,并且包含着一枚像猿但又像人的牙齿。报告发表的最初,似乎并没有什么人注意,后来远在中国的瑞典地质学家安特(J. G. Andersson)注意到了。寻着这个线索,他不断奔走在华北各地,一九一八年初,一个偶然的机会,他听说北京西南名叫鸡骨山的地方有化石出土。循着这个踪迹安特生来到了周口店,举世瞩目的“北京猿人”遗址就这样被发现了,虽然当时还没有人骨化石。

1929年周口店遗址发掘第一个头盖骨现场(来源:taihainet.com)

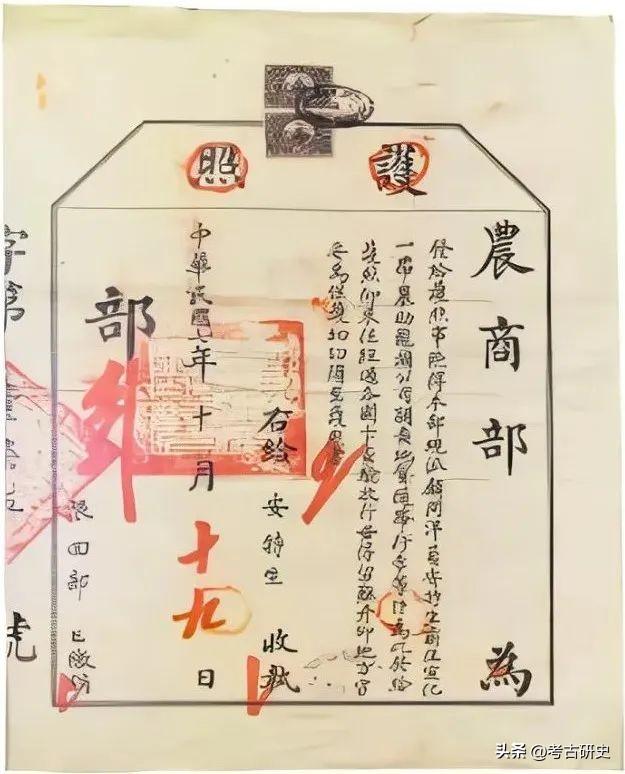

这时,安特生在中国已经度过第五个年头,他最初是当时的中国政府作为农商部的矿政顾问被聘来华的,中方的目的是请他协助寻找铁、煤等急需的矿物。中国大地战乱频繁,尽管到处充满险恶,在来中国第一年安特生竟然幸运地发现大型铁矿,这令政府喜出望外,袁世凯大总统接见了他。以后的日子安特生的幸运并没有得到延续,正如丁文江所指出的那样:当时的中国政府并不知道怎样利用一个著名的地质学家。这却给中国的考古学带来了一个重要的机会,新成立的中国地质调查所和它的负责人丁文江接纳了安特生,对安特生调查古生物化石的计划表现出浓厚的兴趣。接下来的几年,在丁文江的支持下,安特生奔走于许多化石发现地点,并有一些重要的发现,在一九三四年安特生出版的自传《黄土的儿女——中国史前文化研究》(Children of the Yellow Earth)中有过这样的描述:

一系列幸运的环境使我几次成为开拓者。一九一四年我是第一个偶然发现叠层矿石的有机起源的人。一九一八年我发现了聚环藻团块并认识到它与北美寒武纪前期相似的“化石”的联系。同年我们在中国发现了第一个三趾马区,在科学界很有名。一九一九年在蒙古的额尔登特发现了海狸群。

1918年中国农商部颁发给安特生进行地质调查的护照(来源:dili360.com)

再下来是黄河始新世哺乳动物群、奉天沙锅屯堆积和周口店遗址这个著名的洞穴,安特生化石研究的不幸降临在一九一九年,这年他将在中国收集到的八十二箱动植物化石寄给远在瑞典的赫勒教授。令他意想不到的是,在驶往欧洲途中瑞典船舶“北京号”遭遇风暴沉没,安特生的化石也真正的石沉大海,这使他遭受前所未有的打击。据说从此安特生的兴趣由古生物和地质学转向考古学。

与绝大多数学者一样,我也曾经深信安特生转向考古学纯属一个偶然,是他以地质学家加古生物学家的丰厚知识,在发现仰韶遗址以后的转向,才有中国史前考古突破性的进展。然而,近年来公布的档案几乎颠覆了大多数人的想法,这并非是一个无心插柳的结果,有心栽花才是那个结局的初衷。著名考古学家蒙特利乌斯(O. Montelius)为支持安特生在中国从事考古工作而专门向瑞典基金会写了一份备忘录,时间是一九二○年五月三十一日。蒙特利乌斯对考古学贡献最大的方面是他在类型学上的研究,被译为中文的有《先史考古学方法论》,他另一个重要思想就是欧洲文化的根源来自东方。如果要了解蒙氏的这类思想,我们不妨引用他在《备忘录》中的话:

一般来说,类似的发展阶段(指石、铜、铁器时代——作者注)也极有可能在中国发生过。(略)如果在世界其他地区习见的相同的发展序列,也确实发生在几乎占全球人口三分之一的如此广阔而重要的中国,对人类文化历史的知识该是何等重要。(略)现在看来,中国的发现正同四五十年前的西亚、埃及和意大利相似。这些国家正如中国一样,有大量令人敬畏的古代艺术品。那些看起来无足轻重的史前时代的记忆只偶尔引起收藏家的关注,因此,它们很少能够保存下来。(略)如果安特生教授照他在他的备忘录中所说的计划,去及时收集和发掘的话,中国的问题也可能解决。

虽然蒙特利乌斯对中国文化没有多少了解,但他凭借着对西方文化的深刻理解而做出的这些评价,一定对安特生产生过重要影响。蒙氏在文本的最后写到了民族主义是他希望执行这个计划的动因:

要让呆在瑞典的我们认识到这项计划之于我们这个小民族的伟大意义——如果瑞典科学家能被认可把阳光洒在文明古国的远古历史上,如果这些瑞典科学家的工作在脑瓜灵活的瑞典人的强大的支持下能够实现的话,说明我们并不是浪费口舌。

瑞典虽然是一欧洲小国,但并非在政治上没有追求。十九世纪末,在地理大发现所带来的利益的催动下,欧洲大陆掀起了探险热,现代民族国家的兴起是这股热潮的助燃剂,瑞典王室积极支持着包括斯文·赫定在内的中国考察活动。安特生本人是这类活动的积极参与者,在十九世纪末和二十世纪初的几年间,他参加北极探险队和南极考察团,与人合著《南极》一书,并获得世界声誉。他在乌普萨拉大学获得博士的论文,就是利用自己在北大西洋熊岛上的地质考察材料写成。蒙特利乌斯支持的结果使安特生获得了瑞典国会表决通过的巨额款项,当然,安特生从蒙特利乌斯那里获得的不仅仅是金钱,还有学术上的非常信心。

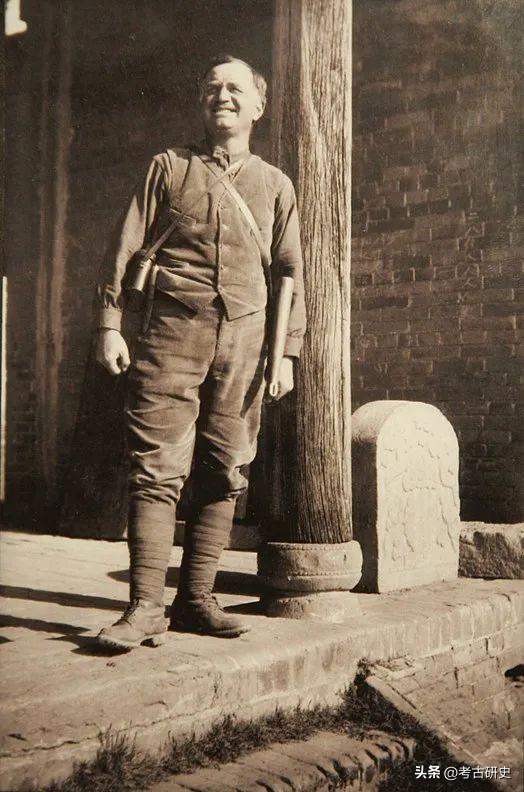

1918年安特生在河南渑池县杨村调查时(来源:wikipedia.org)

一九二○年深秋季节,安特生把作为助手的中国地质调查所的刘长山派往河南洛阳,为使刘长山更多地了解其所需的调查对象,还让刘带上了石器标本。很快,刘长山回到北京,使安氏异常兴奋的是他带回六百余件各类石器,它们的目标指向只有一个——渑池的仰韶村,两年前安特生曾到过的地方。一九二一年十月,经过精心的准备,获得中国政府批准的安特生来到仰韶村进行考古发掘,同行者有后来著名的地质学家袁复礼、奥地利古生物学家师丹斯基,人类学家步达生也参加了短期工作。中国考古学掀起了划时代的一页,一切有关中国最古老年代的知识都受到前所未有的挑战,安特生的回答是,答案不在发黄的古书中,而深埋在地下。

他的报告书《中华远古之文化》(An Early Chinese Culture),叙述了仰韶遗址的地层,描述发现的遗物:灰陶、黑陶的鬲、鼎;红陶的盆、罐,彩陶的碗、罐残片,石斧、石刀、石丸、石簇、石环、网坠和骨锥、骨铲、骨针等。出土品中没有任何金属器,只有石器和陶器。此处不厌其烦地详细罗列这些制品,是因为现代考古学家透过这些物品可以轻易地看出,这个遗址是一个以农业为主要谋生手段的远古社会,并且在闲暇的时段也从事捕鱼、狩猎活动,用于弥补谷类食物的单调。安特生在缺乏同期材料的情况下,用人类学的方法比定了仰韶文化的性质,当然现在看来方法上略显粗糙,但并不影响他结论的正确性,因为他看到了仰韶文化的本质——新石器时代的农业文化,从而推翻了中国无新石器时代的一般认识。

1921年,安德森在仰韶村的合影留念。从左至右依次为:中国地质学家和古生物学家袁复礼、安特生、仰韶村长和一名中国牧师(来源:heritage.arch.cam.ac.uk)

一九二三年,安特生的报告一经出版,立刻引起了国际学术界的广泛重视,这其实和彩陶研究本身的发展轨迹有关。十九世纪后期以来,中东和欧洲东部已经发现若干彩陶,并且发现地点向小亚细亚推进,在当时俄属的突厥斯坦安诺(Anau)也已经发现这种彩陶。对于安特生的发现,人们很容易将之和西方、中亚联系起来,受到关注也就变得理所当然了。在中国当时文化界的上层,安特生受到丁文江、胡适等人友好而周全的礼遇,很快,他们对安特生的工作结果表示出极大的兴趣。胡适在一九二二年三至四月的日记中数次提到安特生,并在四月一日日记中详细地讨论了安特生在河南仰韶发现的遗物,尤其对带孔的陶甑表示出极大的兴趣,认为看见古人的聪明。

丁文江则从深信《禹贡》记述,变得怀疑商朝之前记载的可信,并用安特生的成果来批评葛兰言的《中国文明》一书,指出葛氏看法“其实这根本不符合历史事实。现代考古已经证明有过一种新石器的晚期时代,是青铜时代的祖先”。被誉为中国现代考古学之父的李济后来在一本研究安阳殷墟商代考古发现的英文著作《安阳》(Anyang)中,用数页的篇幅专门介绍安特生在中国的考古工作,并同样给予很高的评价。安特生实际上是第一个通过自己的成就在中国考古调查中示范田野方法的西方科学家。有了这个案例,旧的史学家自然无话可说,新的史学家因此开启了一个收集史料的方向。安特生的成绩不但对学界有冲击,也因此改变了普通大众的知识体系,按照李济的说法,十年以后连乡下的小学生都知晓“石器时代”这个名词了。

安特生的报告提出了仰韶的彩陶可能源自西方的假设,就是所谓“中国文化西来说”的雏形。他画了一幅仰韶彩陶与安诺、特里波列彩陶的纹饰比较图,表示它们的相似程度有可能同出一源;巴比伦彩陶早于仰韶,故仰韶彩陶有可能从西方传入。安特生谨慎地说道,彩陶文化因素只是西源说的一种依据,只是一个尚待证实的假说。但这个假说很快风靡全球,并且被冠以“中国文化西来说”的名义。

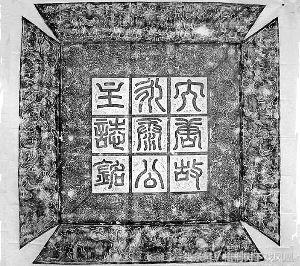

安特生在《中华远古之文化》一书中将仰韶彩陶与安诺、特里波列彩陶的纹饰进行对比,指出:“然以河南与安诺之器相较,其图形相似之点,既多且切,实令吾人不能不起同一源之感想。两地艺术,彼此流传,未可知也。诚知河南距安诺道里极远,然两地之间实不乏交通孔道。”(来源:安特生著,袁复礼节译《中华远古之文化》)

安特生感觉到,中国与西方的交流渠道,应该经由新疆完成,寻着这个目标他进行了在中国期间规模最大的一次考古活动,把发掘推向甘肃、青海地区。甘青的发掘调查有丰硕的获得,全部的材料需要二十五辆马车才能装完。现代学术界耳熟能详的马家窑、马厂、半山、辛店、齐家和沙井这些遗址都被安特生发现了,除了遗址、住址之外,人类的埋葬墓地也被找到。其中马家窑、半山、马厂文化中陶器上有繁缛无比的彩绘花纹,先民的想象力令人震撼,即使在新石器彩陶遍布中国的今天,考古学家仍然没有再发掘出更为精美无比的彩陶。

一九二五年安特生在《甘肃考古记》中公布了他的研究结果,最主要的就是所谓甘肃史前文化六期的划分,依次是齐家、仰韶、马厂、辛店、寺洼、沙井。齐家被划在仰韶之前的根据是,前者陶器色泽单调划一,后者则艳丽多彩。当然,齐家坪的遗址上也发现一些仰韶的陶片,安特生推测他们有前后的生活关系。在辛店、寺洼、沙井三期中铜器有一个由少变多的过程,演进到了青铜时代。安特生的方法是进化论的观点影响的结果,由简单向复杂发展是他的基本预设,他的推导几乎是相当成功,代表了当时考古学一个较高的水准。说他几乎是成功的,因为我们现在知道齐家文化是在仰韶文化之后。但这还不是问题的全部,安特生在西方文化影响中寻求仰韶彩陶答案的假说,被学术界广泛接受,逐渐演化成中国文明形成中的诸多因素都是西方传入的观点,“中国文化西来说”得以形成。

1925年安特生在在前厄斯特马尔姆监狱临时馆舍中展出来自河南和甘肃的考古材料(来源:stockholmskallan.stockholm.se)

中国文明来源于西方的说法由来已久,十八世纪法国人德经曾说中国人是埃及人的后裔;英国著名学者理雅格认为诺亚子孙东行至中国,创造了中国文明;德国地理学家李希霍芬也从地理学的角度主张中国人由西方迁徙而来。当时的中国学术界对此类问题并无特别的研究,许多崇尚西洋文明的人都接受了类似的看法。从学术角度观察,这类说法与其说是西洋文明的偏见,倒不如说是时代的局限来得更准确一些。但相较这些说法而言,安特生的有力证据无疑使当时持中国文化西来说的人异常兴奋。

每个人都不能脱离他所身处的时代,十九世纪末二十世纪初是传播论统治学界的年代,安特生当然是传播论的信奉者,更相信文化传散过程中的外部因素,以为中国文明是其结果。安特生的说法公布不久,就受到瑞典考古学家阿恩(T. J. Arne)的有力补充。阿恩先勾画出一条彩陶的东西传播路线,也把彩陶从形式上进行了分解,使人们看到了彩陶的复杂性。

安特生的考古发掘在几乎没有多少地层根据的情况下,把甘肃新石器到青铜器时代的文化分为六期,构成了当时考古界的分期标准,也就是说,从此以后的相当一段时间内,无论愿意与否,只要是新的发现,就必须拿来和安特生的六期做比较。他在方法上的天才之处,就是利用类型学的原理,认为石器的打制与磨制、陶器的无纹饰与有彩绘分别代表了技术上的逻辑演化,由此所预设的逻辑过程,或许正接近于历史的真实。与他大文化的理念不同,在类型学方面,主导安特生的是进化论,正是先进的方法使之获得了让后人惊叹的成绩。李济在研究安阳小屯青铜器时,就是同样采用了器物由简单到复杂的原则来构建他的谱系。

那个年代,中国政局非常混乱,但政治上的杂乱无章并没有妨碍科学上的自由上升,学术界的重要人物都活跃在安特生居住的北京。这些天才的学术领袖面对着新兴的学术洪流,表现出极大的不安。民族主义情绪使他们既想找出中华民族伟大的源头,又想获得国际学术界所能接受的解释,而安特生的观点尤其不能满足前者的需要。很快,安特生受到质疑,最初的挑战来自科学史学的倡导者傅斯年。傅斯年并没有考古学背景,但他却是那个时代对这门新兴学科理解最深的学者。

首先,他肯定了安特生的成绩,接着,则对其操作方法进行严厉批评。安特生粗心的发掘和随便的购买是被批评的重点,尤其是购买一层,最不可靠,因为他不知道来源,当然不如发掘品确实可信。不过据陈星灿研究,安特生在利用采集品方面最突出的一个贡献是分出一个马厂期,并为后来的发掘所证实。对于由于彩陶而引发关注,傅斯年不满地指出,中国史前考古,并不只是彩陶这么一个重大问题,不应以此问题为第一重心。支持刚刚成立的中央研究院历史语言研究所在山东发掘城子崖龙山文化遗址,正是这种理念支配的结果。

1935年,傅斯年(左)与法国汉学家伯希和(中)、梁思永(右)在安阳殷墟西北冈大墓发掘工地(来源:chinanews.com.cn)

如果说傅斯年的质疑还不够专业的话,对安特生学术上的批评很快就出现了。吴金鼎发现了安特生的矛盾——豫西地区不招寨文化性质的确定,在一定程度上动摇了安特生仰韶文化的体系,不过他并没有怀疑安特生发掘中可能存在的问题。真正的威胁来自刘曜(尹达)这个史语所的青年学者。一九三七年,抗战爆发前夕,安特生最后一次访问了史语所,在那里他受到了学术上前所未有的挑战。以刘曜为首的年轻人轮番发问,他们的老师梁思永则充任翻译,激烈讨论的内容包括仰韶遗址的发掘。据说安特生在当时并没有赞成刘曜的说法,但在后来的著作中却有修订。

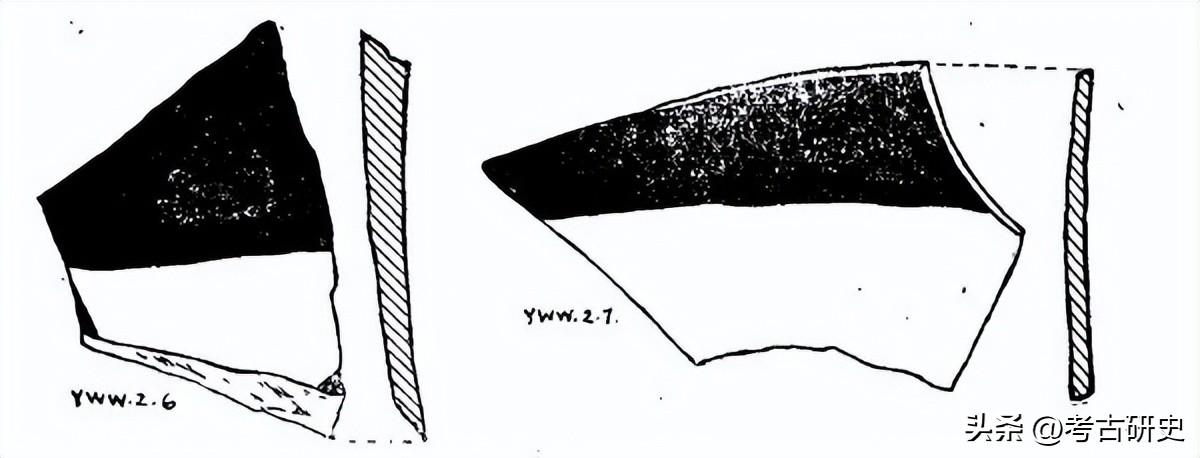

在同年七月七日写成的《龙山文化与仰韶文化之分析》一文中,刘曜对龙山文化与仰韶文化各自特征进行论述,再根据这些标准将豫西不招寨从仰韶文化中剔除,最终用不招寨的文化特征把仰韶村中的龙山文化遗存分离出来。他大体上认识到仰韶文化与龙山文化也可能是一种堆积有先后的文化,还怀疑齐家文化能否早于仰韶文化。齐家文化与仰韶文化之间的前后顺序最终厘清,得益于夏鼐一九四五年的发掘。简单来说,夏鼐在一座齐家文化墓葬的填土中发现两片典型的仰韶文化彩陶片,从而使仰韶与齐家文化之间绝对年代的矛盾迎刃而解。

夏鼐在齐家文化一号墓填土中发现的仰韶文化彩陶片线图(来源:tsinghua.org.cn)

一九三六年,安特生最后一次将过去的发掘品退还给中国,并附有一个长长的清单。分配方案是以前得到官方批准的,我们还不能说这是一个完全公正的结局,但是只要看到西北科学考察团如何急匆匆地结束,就知道这个过去令丁文江不太满意的合作大体上是公平的。抗战爆发后,安特生知道再也不能留在中国继续从事考古研究,一九三八年,他转道越南回到了瑞典。安特生来时的中国社会,满目创伤无暇顾及学术,不幸的是他离开时这种情况不但并无改善,而且,随着日本人的入侵使略有起色的中国学术顿入谷底,民族情绪空前高涨。考古学家除了像刘曜那样直接选择上战场之外,另外一个有力的武器就是运用民族主义考古学来抵御外寇。

事实上民族主义考古学在全世界每个国家都存在,当王朝国家结束后,全世界迎来的是民族国家,最为常见的就是“文明起源”之类的命题,用通俗的话来解释就是“我的文明比你早”。历史文明往往被解读为国家学术的灵魂,李济就每每用惭愧的声调提及,周口店遗址、仰韶新石器文化这些事关中国文明的考古史迹却都是由外国人发现。也许,本文中如此简单的介绍并不能帮助现代读者对“中国文化西来说”这种复杂的学术问题有正确的认识,因为影响安特生在中国的命运,并不完全来自学术界内部的讨论。新中国的成立一扫过去中国人百余年备受凌辱的历史,现实的需要使过去尚在学术范围内的讨论,逐渐地脱离学术而步入政治轨道,“中国文化西来说”很容易成为一个具体的靶子。

学术问题一旦被轻率地越过繁复无比的论证环节,那么剩下的就只有一具可笑的空壳,安特生的“中国文化西来说”正是这样的遭遇。尹达、夏鼐当时的复杂心态并非简单的语言可以描述。安特生作为倡导“中国文化西来说”的典型,频频出现在各种以学术名义或非学术名义的报刊上,谴责声过后的今天,陈星灿的提醒使我们感到了重读安特生的必要。安特生在中国的命运,究竟是他个人的幸或不幸,还是中国现代学术的幸运或悲哀?宿命论强烈的问题,或许是无解的。

(《中国史前考古学史研究一八九五——一九四九》,陈星灿著,三联书店,一九九七年版,18.90元;China Before China:Johan Gunnar Andersson,Ding Wenjiang,and the Discovery of China’s Prehistory [中国之前的中国:安特生、丁文江和中国史前史的发现],马思中、陈星灿编著,斯德哥尔摩二○○四年)

* 文中图片均来源于网络

原载《读书》2006年5期

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0002