韩昇:中国古代的外交实践及其基本原则

一、建构以君臣关系为核心的国际体系

(一)追求具有道德或法律权威的权力

中国① 对外关系理论的渊源,可以上溯到周代,乃至更远。然而,作为统一王朝构建国际关系体系的实践,则应始于秦汉。秦朝匆匆灭亡,汉初则因社会凋敝而力不从心,所以,汉武帝时代是国际关系体系成型的重要时期。

这个国际关系体系,目标在于建立中国王朝的中心领导地位,确定周边各国同中国的尊卑秩序,以及各国之间交往的基本原则和礼仪规范。其理想目标是建立中国同周边国家的君臣关系,不但在国际政治上获得最高的权威,而且获得伦理道德上的巨大支持,成为国际正义的象征。这是把国内政治体制运用于国际关系之上。

然而,国际政治同国内政治有着很大的差别,只要不是征服兼并敌国,就不可能像统治臣民一般统治别国。如果说国内政治的指向是权力的集中,那么,国际政治的指向正好相反,是权力的分散。而且,处于国家权力统治下的社会,可以建立起一种伦理道德规范。然而,在没有统一权力中心的国际社会,不同的生产方式和生活习俗形成不同的文化传统,难以建立统一的价值和道德体系。因此,国际关系表现得更加现实,更加凸显出不同国家之间的利益关系。

面对众多国家之间的现实利益关系,要建立某种形式的权力中心,首先要有强大的实力;其次要致力建立国际道德和价值准则,它不像国内道德那样繁复而富于理想主义的感召,必须简洁明快,让不同文化背景的民族或国家能够接受或者理解,且具有可操作性。只有国际政治权力与国际道德准则相辅相成,才能建立一个相对稳定的国际体系。如果无法建立获得广泛认同的国际道德和价值准则,国际体系及其领导者都无法稳定。完全建立在实力基础上的国际关系,必然是动荡不安的,一旦实力间的平衡被打破,便是动乱与战争。

把“德化”的原则运用于处理对外关系上。其实就是要凭借文化优势,依托国内的政治原则和道德理念去建立国际道德与价值准则,建构国际体系,谋求长期安定的国际环境,这是颇具远见的做法。当然,“德化”并非脱离现实的空想主义,它所依恃的是强大的国家实力,包括军事的、经济的实力,也包括外化为先进制度的文化吸引力。在此基础上,谋求建立君臣式的国际关系体系。换言之,古代中国王朝所追求的是具有道德或法律权威的权力,成为国际体系的领导者,承担领导的责任和保护臣属国的义务,扮演国际争端的仲裁者角色。

因此,中国所谋求建立的以君臣关系为主导的国际体系,相对接近于西周的共主周王与诸侯国的关系,而非秦汉以后建立的中央集权式的君臣关系,这是由国内政治传统与国际关系的现实所决定的。诚然,古代中国处理对外关系的思想与政策可以放在前述“中国”、“天下”渐次扩大的延长线上,然而,作为统一的国家致力建构国际体系,则始于秦汉帝国。

(二)对外关系的理想目标——君臣关系

秦朝建立了中国第一个中央集权的统一帝国,摒弃西周以来的封建制,实行郡县制,中央权力直接渗透到地方,君权至上。同时,君权还具有来源于“天”的正统权威,赋予其权力的合法性。把君权贯彻于国际体系之中,不但可以使中国具有至高的政治权力,而且还具有道德的权威。因此,在国际体系中建立君臣关系,对中国来说无疑是最有利的。

古代中国之所以能够成功地在国际体系中建立起君臣关系,得益于中国在政治制度、经济、军事和文化对周边民族或国家所具有的巨大优势,特别是在东亚,当秦汉帝国建立起来的时候,朝鲜半岛和日本尚处于部落国家林立的状态,需要从秦汉输入文化和技术,以提升自我。古代中国所具有的文化优势转化成为政治优势。

然而,国际关系中的君臣,不同于国内政治中的君臣。国内的臣,为直接统治下的人,而国际关系中的臣,却是表示服属的民族或者国家,故统治的方法不同。

“臣”本意为服从。然而,臣有个人,也有以部族乃至国家为单位的,这是重要的区别。《尚书·酒诰》记录了周初戒酒诰词:

越在外服,侯甸男卫邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工越百姓里居。

可知殷商已有内服和外服的区分,《大盂鼎》铭文记载:“我闻殷坠令,佳殷边侯甸与殷正百辟”,正可相互印证。西周继承殷商的做法,王畿为内服,其外为外服。参照前述五服之说,内外服虽然是空间上的远近之别,但就臣而言,内服为周朝臣下,均为个人,而外服之臣则为诸侯国,故《仪礼·燕礼》唐贾公彦疏称:“诸侯臣在乡遂及采地者为外臣,在朝廷者为内臣。”秦统一全国,朝臣扩大到全国,原为外臣的诸侯国消灭了,个人出仕朝廷,均为内臣。

值得注意的是,以团体服属于秦的情况并没有消失。《法律答问》:“使者(诸)侯、外臣邦”,[1](P229) 可知秦国之外有诸侯国,还有外臣邦。此外,在《法律答问》还见到:

1.“臣邦人不安其主长而欲去夏者,勿许。”可(何)谓“夏”?欲去秦属是谓“夏”。

2.“真臣邦君公有罪,致耐罪以上,令赎。”可(何)为“真”?臣邦父母产子及产他邦而是谓“真”。可(何)为“夏子”?臣邦父,秦母谓殹(也)。

3.臣邦真戎君长,爵当上造以上……。

这三条关于“臣邦”的定义是相互关联的。从第1条来看,秦之内也有“臣邦”,故臣邦人不满其主而要离去,同时也就离开了夏(秦)。《睡虎地秦墓竹简》整理者将“臣邦”解释为“少数民族”,似乎可以进一步深入分析。因为第3条法律显示,属于夷蛮戎狄之类异族者,称作“臣邦真戎”。根据第2条,纯属“臣邦”人者,称作“真臣邦”;臣邦人可以同秦人通婚,所产子属于秦人。由此看来,臣邦有在秦之内的特别政区,也有在秦之外的异族国家。特别政区之人,未必都是异族,应该有一些是土著民。

就实际情况看,秦治下有特别政区“道”,[2] 为县级行政区划。《后汉书·百官五》记载:“凡县主蛮夷曰道……皆秦制也。”西汉规定,道有32个。② 秦代可以找到17个。③ 秦道主要分布于原秦国旧地,尤其集中在陇西、蜀、北地等郡,这些地方正是土著民和异族聚居杂处的地区。[3] 由此可见,秦国对于未开化和少数民族聚居的地方实行特殊的管理办法,以利于他们逐渐适应并融入秦王朝。以后的王朝也继承了这个办法。

秦律对道有法律规定:“道官相输隶臣妾、收人,必署其已禀年日月,受衣未受,有妻毋(无)有。受者以律续食衣之。”[1](P110) 很明显,道受秦法律管辖。值得注意的是,这条法律为《属邦律》。根据《睡虎地秦墓竹简》整理者对此条法律的注释,属邦是管理少数民族的机构,有秦兵器铭文为证。汉代因避刘邦名讳,改称属国、典属国。属邦亦即前引秦律所称的“臣邦”,在秦统一全国之前就已经出现。[4] 所谓“属国”,《汉书·霍去病传》颜师古注释道:“不改其本国之俗而属于汉,故号属国。”其关键是不改变属国原来的组织结构和生产、生活习俗,而服属于秦、汉王朝。从实际事例来看,汉武帝在打败匈奴之后,“乃分处降者于边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗为属国。”[5](P2483) 表明汉朝大规模征伐匈奴,目的并不是要直接占领其地,而是要匈奴臣服。故匈奴投降,向汉朝称臣之后,汉朝即保留其原来的社会形态,置之长城内外。作为臣属国,由此建立起君臣从属关系。

臣邦可以放在秦国内特殊政区的延长线上理解。当然,以部落或者国家为单位向秦服属之“臣”,不同于秦国家机器中的内臣,而属于“外臣”。外臣并非空间上的内外,而是政治关系上的内外,在许多方面都能够表现出来。例如在礼仪方面,《仪礼·大射》郑玄注说:“献三官于阼阶,别内外臣也。”重要的是在国政上,“外臣不知朝事”,[6](P3185) 只是作为秦汉王朝在边外的臣属国,不介入中国的内政。中原王朝对于臣属国具有保护的责任,同时臣属国对中国也要承担一定的义务。《汉书》散见片断记述:

丞相长史任敞曰:“匈奴新困,宜使为外臣,朝请于边。” (卷94上《匈奴传上》)

会孝惠、高后天下初定,辽东太守即约满为外臣,保塞外蛮夷,毋使盗边;蛮夷君长欲入见天子,勿得禁止。以闻,上许之。(卷95《朝鲜传》)

可知外臣居于边裔,必须安辑所部,定期入朝,捍卫中国边塞,确保道路畅通,使得周边其他国家能够前往中国朝见。

(三)宗法伦理与血缘纽带

君臣关系是古代中国王朝希望达到的理想目标。政治上的君臣关系,是血缘关系中的父子关系。《尚书·洪范》说:“天子作民父母,已为天下王。”需要说明的,是中国家长的权力在古代并不大,所谓“作民父母”,强调的是爱民如子,仁慈治天下。直到专制主义强化之后,由于国家权力的积极支持,父权和夫权才大大加强,到明清时期与君权互为表里,共同构成专制统治的支柱。因此,不同时代的父子关系有着相当大的差别。

早期在君臣的政治关系上加上父子的宗法关系,更多是为了通过血缘的纽带,既强化双方的联系,又使得森严的政治秩序变得富于亲情而柔性化。汉朝与匈奴的关系是很好的说明。汉初高祖刘邦出征匈奴,受挫于白登。忍辱改行和亲,以宗室之女出嫁单于,双方约为兄弟关系。此后历文、景两代,均保持与匈奴的和亲关系。故匈奴单于说:“我儿子,安敢望汉天子!汉天子,我丈人行。”[7](P3777) 于公,双方约为兄弟;于私,汉皇帝与匈奴单于为翁婿。汉武帝打败匈奴,直到汉宣帝甘露二年(公元前52年),匈奴单于称臣入朝。汉元帝以王昭君出嫁匈奴单于,双方在国家关系上为君臣,在家庭关系上为翁婿。

从家庭辈分来看,通过宗女出嫁,双方结成翁婿关系,到下一代,就成为甥舅关系。在中国,把血缘关系同政治关系紧密结合,有着悠久的传统。仅就西周的情况来看,其封建制是建立在婚姻宗法关系之上的,范文澜先生归纳道:

周制同姓百世不通婚姻,这样,各国间同姓既是兄弟,异姓多是甥舅,彼此都有血统关系,可以加增相互间的联系。周天子称同姓诸侯为伯父叔父,称异姓诸侯为伯舅叔舅。诸侯在国内称异姓卿大夫为舅。想见有宗的庶民与无宗的庶民相互通婚姻,同样也保有甥舅关系。上起天子,下至庶民,在宗法与婚姻的基础上,整个社会组织贯彻着封建精神。[8](P136)

西周用血缘宗法关系同封建制相结合,处理同诸侯的关系,也用以处理多民族复杂的种族与政治关系,成功地将他们融为一体,构成西周统治下的“诸夏”。西周成功的历史经验,为后代所借鉴,用于处理国家间的关系。从君臣、父子、翁婿、兄弟、甥舅等各种关系中,都可以看到历史传统的烙印。

二、册封、羁縻与朝贡

(一)册封的类型

汉朝同匈奴的君臣关系,是通过双方的军事较量实现的。实际上,中国古代帝国建立国际体系,也有不少是不依靠军事手段,而是在国家强盛的实力基础上,通过优势的文化与制度的传播影响,让周边国家在同中国的交往中获得好处而被吸引。从而融入这个国际体系之中。

在这个国际体系中,中国古代王朝同周边国家的关系,通过册封的形式来确立。受册封的国家,虽然在不同程度上接受中国文化而受到影响,但都保持原有的社会组织形态不变,国王独立行使政治权力,只是在对外关系上要接受册封国制定的若干基本准则,以有所约束。

根据各个地区的重要性,以及中国古代王朝实际控制力的强弱,册封的实际形态有所不同,至少可以区分出三种形态。

第一种,中国古代王朝势力可及,该地区缺少其他堪与中国抗衡的强国,且属于可以实行农耕、土著定居的地区。例如,西南地区的夜郎国和滇国,西汉建元六年(公元前135年)汉使者赴夜郎国,“厚赐,谕以威德,约为置吏,使其子为令。”汉灭南粤之后,“夜郎遂入朝,上以为夜郎王。”同时,汉军兵临滇国,“滇举国降,请置吏入朝,于是以为益州郡,赐滇王印,复长其民。西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印。”④ 夜郎国和滇国固然都获得汉朝册封,但是,汉朝在西南大量设置郡县,只是保留其原来的社会形态,由夜郎国王和滇王治理。因此,他们同汉朝的关系,要比西域楼兰国更加紧密,独立性也更低。至于西南地区数以百计的“君长”,比不上夜郎国和滇国人多地广,所以得不到册封,被置于汉朝特别政区的管理之下。

第二种,中国古代王朝势力可及,但该地区的生产、生活形态颇不相同,故保留较大的独立性。例如楼兰国,汉武帝通西域,楼兰“降服贡献……(征和元年)楼兰王死,国人来请质子在汉者,欲立之……楼兰更立王,汉复责其质子……(元凤四年)乃立尉屠耆为王,更名其国为鄯善,为刻印章,赐以宫女为夫人。”[9](P3877-3878) 从这段记载可以得出以下几点:

1.臣服国的国王或者由汉朝册立,或者接受汉朝的册封。综合后代的众多事例来看,由中国古代王朝册立者少见,属于特殊情况,一般都是承认其既立的国王,予以册封。

2.中国古代王朝颁给受册封国王印章,作为凭证,接纳其进入中国古代王朝主导的国际体系。

3.受封国必须承担朝贡、质子等义务。

北方及西方国家,大多属于这种类型。他们基本上属于游牧或半游牧国家,在许多方面难以接受中国的礼仪制度。而且,他们的流动性很大,中国古代王朝既不易控制他们,也不易有效保护他们。如楼兰周围还有其他强势国家,诸如匈奴对其影响颇大,因此,楼兰对汉朝的关系受到其他外部影响颇大。

第三种,中国古代王朝势力难及的地区,例如倭国,“分为百余国,以岁时来献见。”[10](P1658) 西汉是否予以册封,记载不详。然而,到了东汉,《后汉书·东夷传》明确记载:“建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。”对于这类主动前来朝贡的边远国家,中国古代王朝基本持欢迎的态度,予以册封,尽量纳入国际体系中,确保周边环境的和平稳定。如同在东汉建武年间,“东夷诸国皆来献见。二十五年,夫馀王遣使奉贡,光武厚答报之,于是使命岁通。……永宁元年,乃遣嗣子尉仇台诣阙贡献,天子赐尉仇台印绶金彩。”

同样的册封,与中国古代王朝的紧密程度不同,构成三个层次。这同中国古代王朝的控制力紧密相关,也同空间距离颇有关系。距离近,控制力强,中央王朝往往在该地设置相应的管理机构,派驻官员,甚至征发土调兵役。距离远,中央鞭长莫及,则受册封国独立性增强,虽然服从中国古代王朝确立的国际规则,但没有多少实际义务,也不承担贡纳。对于远国,中央王朝还是尽可能履行册封仪式,以昭示中央的权威和双方的上下关系,哪怕是名义上的。例如南朝刘宋专门派遣使者到呵罗单国、婆皇国、婆达果等远邦,“策命”其王。⑤ 由国家间权力关系决定的不同类型的册封,自近及远,构成犹如太阳系的国际体系,拱卫中央王朝,也维持整个体系的秩序与和平。

受册封国王,中国古代王朝会颁给印信,这从出土文物可以获得实证。1956年云南晋宁石寨山滇王墓(六号墓)出土了“滇王之印”,金质,蛇钮,高1.8厘米,边长2.3厘米,重89.5克,现收藏于中国国家博物馆。东汉赐予倭王的印发现得更早,1784年,日本福冈县志贺岛农民甚兵卫在挖水沟时掘得“汉委奴国王”印,同样是金质,蛇钮,边长2.3厘米,高2.2厘米,重108.7克。两方印形制基本相似,可以为证。

印章不但是册封的证明,还是受册封国朝贡以及上表时使用的凭证。接受了印章,同时也就接受了中国王朝规定的外交文书格式和外交礼仪。所以,一旦中国王朝发生更替,就要重新颁发新的印章。王莽篡汉,专门派遣使者前往匈奴,“谕晓以受命代汉状,因易单于故印”。[11](P3820) 换新印,其意义在于表明归属新王朝。魏代东汉,重新册封倭邪马台国王卑弥呼“亲魏倭王”称号,颁给紫绶金印。⑥

(二)册封的内臣化倾向

西晋王朝在“八王之乱”的内讧和五胡入侵的外患双重打击下倾覆,东晋播迁江南,从此,中国南北陷入长期的战乱之中。中国王朝的覆灭,就对国际关系的影响而言,首先是汉朝建立的国际体系毁于一旦,东亚失去了可以制衡各方的权力中心,造成各国凭借实力相互交侵的局面,国家间关系主要以军事力量来决定。中国北方和南方先后建立的多个政权,都不具有控制全局的实力和威望,重建东亚国际体系的任务要等到隋唐帝国统一中国之后才得以完成。

然而,在南方先后建立的东晋、宋、齐、梁、陈五朝,虽然不具有影响北方周边国家的军事力量,但是,南朝拥有的政治正统性和文化优势,依然对周边国家产生了不同程度的影响和吸引力。而北方政权凭借相对强大的军事实力,也对周边国家产生影响。所以,南北朝仍然维持着对周边国家的册封。虽然形式重于实质,却也不无意义。

需要注意的,是根据中国内部的变化,册封形式也出现了新的因素。

首先,是封号的军事化。以倭国为例,东汉封之为“汉委奴国王”,曹魏封之为“亲魏倭王”,宋文帝封之为“安东将军、倭国王”,顺帝时加封至“使持节、都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事,安东大将军,倭王”。“倭王”之前,全部是军职称号。

这同国内官制的变化相吻合。西晋灭亡以后,中国全境陷入战争状态,军事优先,各地纷纷以军统政,故地方官或者以军人出任,或者带将军号。重要的州刺史开幕府,中央政府亦令其持节,以提升品级,加重权威。没有带将军号的州刺史受轻视,称作“单车刺史”,位卑权轻。因此,以军统民,地方官带将军号是战争时期普遍的现象。这种情况也反映到对外关系上。南北政权册封外国君长多加将军号,以示隆重,否则地位显轻。把将军号封给外国君长,就是在这种背景下出现的。就目前保存不完整的史料记载来看,开此先例者为胡族政权。前赵刘曜战胜氐羌酋长权渠,“以权渠为征西将军、西戎公”;此后又封仇池氐羌酋长杨难敌“为使持节、侍中、假黄钺、都督益宁南秦凉梁巴六州陇上西域诸军事、上大将军、益宁南秦三州牧、领护南氐校尉、宁羌中郎将、武都王。”[12](P2689、2691) 五胡建立的政权,不受汉族制度约束,更不视胡族为“外”,故能不分内外地将国内官衔对外封授。

汉族政权把将军号对外封授者,始见于东晋,纪年明确地记载为:

简文帝成安二年正月,百济王遣使贡方物。六月,遣使拜百济王馀句为镇东将军,乐浪太守。

孝武帝太元十一年以百济王世子馀晖为使持节都督、镇平将军、百济王。[13](P11329)

成安二年为372年,太元十一年为386年。313年,乐浪郡被高句丽攻陷。成安二年,简文帝策命百济王继任乐浪太守,未见册封其为百济王,故可以将此条记载视作国内官封,具有令其收复乐浪的含义。实际上,前一年百济进攻平壤,打死高句丽国王,大胜后遣使到东晋朝贡,故有简文帝授予百济王为乐浪太守的任命。此任命并非毫无实际意义的遥授虚封。14年之后,武帝明确册封馀晖为百济王。此时,对外封号军事化已经基本定型了。

其次,对外册封不仅带将军号,而且授予国内地方官职。《南史·高句丽传》记载:

晋安帝义熙九年,高丽王高琏遣长史高翼奉表,献赭白马。晋以琏为使持节、都督营州诸军事、征东将军、高丽王、乐浪公。宋武帝践阼,加琏征东大将军,馀官并如故。三年,加琏散骑常侍,增督平州诸军事。

营州、平州都是国内的州。其实,东晋封高句丽王为平州刺史要更早,《北史·高丽传》记载:“晋永嘉之乱,鲜卑慕容廆据昌黎大棘城,元帝授平州刺史。”平州陷落于鲜卑,东晋不承认五胡政权的合法性,依然以国家最高统治者自居,特意将平州授予高句丽,以期“以夷制夷”,令高句丽收复平州。站在东晋的立场,这是对臣属的任命。至义熙九年(413年),北魏已经夺取北方大部,与北燕对峙,东晋再次以此州职授予高句丽王,显然是希望高句丽从背后牵制北方政权,这当然只是东晋的一厢情愿。此后,刘宋也沿袭东晋遥授高句丽王都督营州、平州诸军事。[14] 然而无论是营州还是平州,先后在鲜卑诸燕国或者北魏的控制之下,不曾隶属于东晋南朝。故东晋南朝的册封,完全是以他人领地相授虚封,不具有实质意义。⑦

像这类地方官职的虚封,此时期十分常见。南朝封邓至国王“持节,平北将军,西凉州刺史”;河南王在晋宋之间来到江南,“授官爵”,至齐受封“使持节、都督西秦、河、沙三州、镇西将军、护羌校尉、西秦、河二州刺史。”[15] 封号中的州,都不在南朝管辖之下,所以,都是虚封。

北朝政权同样将国内州郡官衔对外封授。上述刘曜封氐羌酋长杨难敌为“益宁南秦三州牧”;北魏封蛮酋长“豹为安远将军、江州刺史、顺阳公”[16](P3149) 等等也同样是虚封。

如上分析,对外册封的将军号和地方官职都属于虚封,是在中国动乱、南北政权纷争的背景下产生的。然而,虚封也具有一定的意义,显示出外臣封号的内臣化。将军号和地方官职都属于国内官职序列。中国动乱,统一的权力中心瓦解,对于边疆国家的政治、军事控制力基本丧失,影响力大减,在这种形势下将国内官职、特别是地方官职拿来封授外国君长,显现尽量拉拢他们和“天下一家”的姿态,以维持国际关系。实际上,这是“羁縻”政策在特殊形势下的变化。

(三)关于“册封体制”

日本学者西岛定生指出,在古代东亚存在着一个以中国王朝为中心的册封体制,⑧ 中国通过对周边国家的册封,建构君臣隶属关系。西岛定生的册封体制论,批判了东亚各国不存在结构性关系的见解,试图从整体上把握具有内在联系性的东亚世界,给予学界很大的启发,引起了热烈的讨论,成为日本研究古代东亚世界的基本见解之一。

然而,如上所述,中国古代王朝致力建构的是以君臣关系为核心的体系,册封只是确定君臣关系的一种形式。因此,用册封这种形式来概括古代东亚世界的关系模式,颇有问题。

首先,古代东亚的国际关系,仍然是一种国家间的权利关系。中国古代王朝在其中致力建构的是中国主导的国际体系,其所追求的并不是征服和奴役,而是通过确立国际道德原则来树立中国在其中的领导地位,并获得具有道德法律权威的最高权利,确定交往的基本礼仪和规则,尽量把所能接触到的国家纳入这一体系中。成为中国古代王朝的外臣,用一种国际体系来确保国际关系的秩序及其和平稳定。这是东亚世界政治关系的基本方面。用先进的文化与制度建立东亚世界的政治权利和文化中心,其文化至上和用文化吸引、进而改造周边国家以建立共同文化基础的原则,是东亚世界不同于其他文明圈的基本特点。因此,进入这一国际体系,意味着接受并服从一种政治文化体系,而与其成员国和平相处,并不是被征服。这一国际体系催生出东亚文化圈。

其次,东亚各国同中国的关系形式,并不局限于册封。对外册封,指的是册封对象国君主为国王。如上所述,即使是册封,也有不同的层次区别。实际上,在西南和东北地区,可以见到前往中国朝贡的国家甚多,而获得册封者较少,中国王朝有选择地册封若干在当地相对强大而有影响的国家,作为控制或者影响一个地区的战略支撑点。

在此之外,还存在着大量未册封的国家或者部族,他们根据中国实际控制力而获得不同的待遇。东汉时期,高句丽进犯玄菟和辽东郡,幽州刺史并玄菟、辽东郡守“发广阳、渔阳、右北平、涿郡属国三千余骑同救之……夫馀王遣子尉仇台将二万余人,与州郡并力讨破之。”[17](P2815) 值得注意的不仅是受册封国有协助中国王朝共同讨伐反叛,如受册封的夫馀国;还需要注意在东北地区大量分布着“属国”。所谓“属国”,也就是那些未被册封的部族,被纳入前述秦汉以来安置未开化民及少数民族的“道”、“属国”的制度之中。“道”、“属国”既用于国内,也扩大适用于处置周边部族,维持部族原来的社会形态,又受到中国古代王朝一定程度的控制,主要表现在政治服从方面。“道”和“属国”的独立性和地位要低于受册封国。

册封关系只是君臣权力关系的表现形式,仅此不足以涵盖古代东亚世界的各种关系形态。

(四)羁縻政策与羁縻州

实际上,册封也好,“道”和“属国”也罢,反映出两个原则。第一,是通过文化、制度和先进的生产方式,逐步改造周边国家或者部族的原则,这种思想由来已久。秦汉统一帝国建立之后,汉武帝经营四方,继承并发展了古代对外关系的思想和政策,建构了比较完整的对外关系体制及其理论。当时,丞相黄霸等人提出:“圣王之制,施德行礼,先京师而后诸夏,先诸夏而后夷狄”,[18](P3282) 就是此原则的表述。第二,是羁縻的原则。对于尚未被改造的部族,亦即所谓的夷狄,一方面要严“夷夏之防”,将他们同汉族区隔开来,实行不同的制度,以防止他们破坏中国的尊卑等级秩序,以及游牧渔猎生产方式对农耕社会的冲击。另一方面,则要予以怀柔,令其“慕义而贡献,则接之以礼让”,[11](P3834) 这就是所谓的羁縻政策。《史记·司马相如传》所录司马相如文章说:

天子之于夷狄也,其义羁縻,勿绝而已。

《史记索隐》解释道:

羁,马络头也。縻,牛缰也。言制四夷如牛马之受羁縻也。

为什么一方面要严格区隔华夷,另一方面又要尽量笼络他们呢?司马相如指出:“夷狄殊俗之国,……内之则犯义侵礼于边境,外之则邪行横作”,所以要“博恩广施,远抚长驾”,给予特殊待遇和好处,既不要过于亲近,以免受到不符合礼制的习俗影响,也不要引起他们疏离怨恨,而是让他们围绕于周围,成为屏障,从而获得安定的周边形势。在双方交往上,西汉御史大夫萧望之提出若干原则:

不与约誓,不就攻伐;约之则费赂而见欺,攻之则劳师而招寇。其地不可耕而食也,其民不可臣而畜也,是以外而不内,疏而不戚,政教不及其人,正朔不加其国;来则惩而御之,去则备而守之。其慕义而贡献,则接之以礼让,羁靡不绝,使曲在彼。[11](P3834)

羁縻政策一方面是以往安置少数民族成功经验的总结,另一方面也是从汉武帝经营四方的成败经验中归纳出来的行之有效的方法。对于不顺从的周边国家,一味动用武力征伐,讨平之后还要派驻军队,费用巨大,国内不堪重负,会激起动乱,得不偿失。反而不如恩威并施,羁縻笼络来得有利。这是一项经过冷静分析的上算的政策。所以汉武帝之后的统治者均采取此项政策。五胡十六国时期,氐族首领苻坚建立前秦政权,以中华自居。道出羁縻政策的要义:

西戎荒俗,非礼义之邦。羁縻之道,服而赦之,示以中国之威,导以王化之法,勿极武穷兵,过深残掠。[19](P2914)

亦即一方面“示以中国之威”,另一方面则“导以王化之法”,恩威并施,令夷狄畏威怀惠。

羁縻的第三点要义,在于因俗而治,正所谓“修其教不易其俗,齐其政不改其宜。”[20] 用制度、文化和技术引导并逐渐改变夷狄,而不直接进行统治。在这方面,唐朝尤为成功,通过广泛建立羁縻府州制度,极大地拓展了唐朝的国际影响。《新唐书·地理志七下》说:

唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。

唐朝近2/3的地区为羁縻府州,⑨ 这是羁縻政策的制度性发展。羁縻府州的设置,将许多外臣纳入府州的地方制度之内,且被授予国内官职,促进了“外臣的内臣化”。⑩ 当然,羁縻府州同国内州郡还是有显著的区别的,其首领担任的官职可以世袭,保持相当的独立性。

(五)朝贡

臣下对君主有朝贡的义务,在国际关系上也是如此。《周礼·秋官·大行人》记载:

邦畿方千里,其外方五百里,谓之侯服,岁壹见,其贡祀物;又其外方五百里,谓之甸服,二岁壹见,其贡嫔物;又其外方五百里,谓之男服,三岁壹见,其贡器物;又其外方五百里,谓之采服,四岁壹见,其贡服物;又其外方五百里,谓之卫服,五岁壹见,其贡材物;又其外方五百里,谓之要服,六岁壹见,其贡货物;九州之外,谓之番国,世壹见,各以其所贵宝为挚。

这是后人想象的周朝朝贡规定。周畿内和诸侯最主要的义务是参加祭祀,进贡所须物品。上古国家大事为祭祀和战争。和平年代,祭祀就是政治,就是服从和秩序。故进贡更多是服从的表示,并非奴役性的掠夺。诸侯以外,则随各地所产进贡,没有特别规定,属于一种礼节。所以,周代朝贡最受重视的是政治性的服属礼仪,具有中国的特色。

秦汉统一王朝建立以后,朝贡作为体现领导权的重要形式,受到重视。对于外臣,最重要的是他们前来参加中国古代王朝的重要活动,例如元旦、封禅等等,以表示政治服从。至于贡物,情况相当复杂。在中央王朝控制力较强的地区,例如西南,以及与华人杂处的地区,要承担一定的贡纳。《晋书·食货志》规定:“远夷不课田者输义米,户三斛,远者五斗,极远者输算钱,人二十八文。”北朝政权也对远夷课赋役,《北史·獠传》记载:“(北魏)彼谓北獠,岁输租布……(北周)其与华人杂居者,亦颇从赋役。”然而,这些恐怕都是中央王朝在当地设有管理机构,或者边境附近能够实际控制的地区,亦即半独立或者独立性不强的国家或者部族。也有不少是不输贡纳,反而从中央王朝获得资助的,如《后汉书·乌桓传》记载:“乌桓或愿留宿卫,于是封其渠帅为侯王君长者八十一人,皆居塞内,布于缘边诸郡,令招来种人,给其衣食。”所以,实际情况差别甚大,难以一概而言。

独立性强的国家不输贡纳,前来朝贡时所带的是礼节性、象征性的贡物。魏明帝景初二年,倭邪马台国遣使朝贡,“献男生口四人,女生口六人,班布二匹二丈”。[21](P857) 这类进贡由各国自主决定。

1.示富。为了让朝贡国感受到中央王朝的强大和富裕,中国古代王朝煞费苦心,从外国使者入关、沿途接待直到在首都觐见皇帝、参观游览,都充满热情,用心安排,展现军容国威。使者回国时,再厚赐重赏。高规格的外交接待,并不是某位皇帝个人心血来潮或者好大喜功,而是用意颇深的精心安排,目的在于从国力、军力上震慑外国,让他们知难而不敢起反叛竞争之心;同时,又在经济、制度和文化上吸引他们,令其常怀敬畏,仰慕学习。这种做法始于汉武帝,《史记·大宛列传》记载:

是时上方数巡狩海上,乃悉从外国客,大都多人则过之,散财帛以赏赐,厚具以饶给之,以览示汉富厚焉。於是大觳抵,出奇戏诸怪物,多聚观者,行赏赐,酒池肉林,令外国客遍观各仓库府藏之积,见汉之广大,倾骇之。及加其眩者之工,而觳抵奇戏岁增变,甚盛益兴,自此始。

此做法后代相袭成为外交惯例。

外国使节回国时,中国王朝更要给予厚赐。同样以倭邪马台国为例,《三国志·魏书·倭人传》记载,魏明帝诏书回赐:

今以绛地交龙锦五匹、绛地绉粟厨十张、蒨绛五十匹、绀青五十匹,答汝所献贡直。又特赐汝绀地句文锦三匹、细班华罽五张、白绢五十匹、金八两、五尺刀二口、铜镜百枚、真珠、铅丹各五十斤,皆装封付难升米、牛利还到录受。悉可以示汝国中人,使知国家哀汝,故郑重赐汝好物也。

这份礼单,同倭邪马台国进贡的“男生口四人,女生口六人,班布二匹二丈”,完全不成比例。显然,接待外国使节,回赐物品,从经济角度计算是亏大本的,故示富也是羁縻的一种手段。

2.文化传播与技术援助。中国在厚赐的同时,也应对方国的要求,把典籍、历法、兵器和技术产品相赠,甚至派遣学者和技术工匠到国外,进行文化传播和技术支援。《宋书·夷蛮传》说:宋元嘉二十七年,百济“表求《易林》、《式占》、腰弩,太祖并与之”;《南史·百济传》记载:梁武帝“中大通六年、大同七年,累遣使献方物,并请《涅槃》等经义、《毛诗》博士并工匠画师等,并给之”。这样的例子颇多,文化传播、技术援助与“用夏变夷”的德治天下原则是一致的,同时也为东亚世界的形成奠定了坚实的文化基础,既提升了周边国家社会发展水平,也有利于以中国为中心的国际体系的稳定。

然而,示富对于中国是一项沉重的负担,更何况对于强大的王朝,朝贡的国家甚多,再富也不堪重负。所以,再回头看前引《周礼·秋官·大行人》的记载,就可以明白为什么要规定外邦多少年一贡,属于外臣的地区,大致上五年以上一贡,这是政治受经济制约的反映。至于对中国几乎无足轻重的遥远国家,送一次厚礼让他们铭记即可,可以不必再来,故说“番国,世壹见”。对于外臣入朝,历代多有限制,不胜枚举,仅取一例为证。《晋书·苻坚载记下》记载:

车师前部王弥窴、鄯善王休密驮朝于坚,坚赐以朝服,引见西堂。寘等观其宫宇壮丽,仪卫严肃,甚惧,因请年年贡献。坚以西域路遥,不许,令三年一贡,九年一朝,以为永制。

综上可知,外臣又分为一段时间朝贡和可以不必朝贡两类。具体如何区分?唐朝留下了比较详细的记载,《唐会要》卷100《杂录》记载:

圣历三年三月六日敕:“东至高丽国,南至真腊国,西至波斯、吐蕃及坚昆都督府,北至契丹、突厥、靺鞨,并为入蕃,以外为绝域,其使应给料各依式。”

此区分是空间距离与其对中国的重要性综合考虑的结果。周边国家及对中国具有战略意义的重要国家,属于“入蕃”的朝贡国,而遥远且重要性低的国家属于“绝域”,不必定期前来朝贡。这同上引《周礼》朝贡规定中“九州之外”的“蕃国”其意相通。

这类“绝域”国家,可归入“不臣”之国。“不臣”有不守臣节、不称臣屈服、不以臣属待之诸义,这里指的是最后一种。“不臣”待遇,在汉代已经提出来了。《汉书·萧望之传》记载,匈奴呼韩邪单于内附入朝,汉朝廷讨论如何处置,萧望之提出:

单于非正朔所加,故称敌国,宜待以不臣之礼,位在诸侯王上。外夷稽首称藩,中国让而不臣,此则羁縻之谊,谦亨之福也。书曰“戎狄荒服”,言其来[服],荒忽亡常,如使匈奴后嗣卒有鸟窜鼠伏,阙于朝享,不为畔臣。

萧望之认为,匈奴反复无常,不如不要求其称臣,置之边裔,地位在皇帝之下、诸侯王之上,羁縻笼络,即使将来匈奴不来朝贡,也算不上叛臣。所以,“不臣”属于不称臣却保持联系、没有朝贡义务的国家。匈奴对于汉朝具有重要的战略影响,所以,汉朝最终还是臣服了匈奴。后来归入“不臣”者,一般属于遥远而对中国没有多少影响的国家。

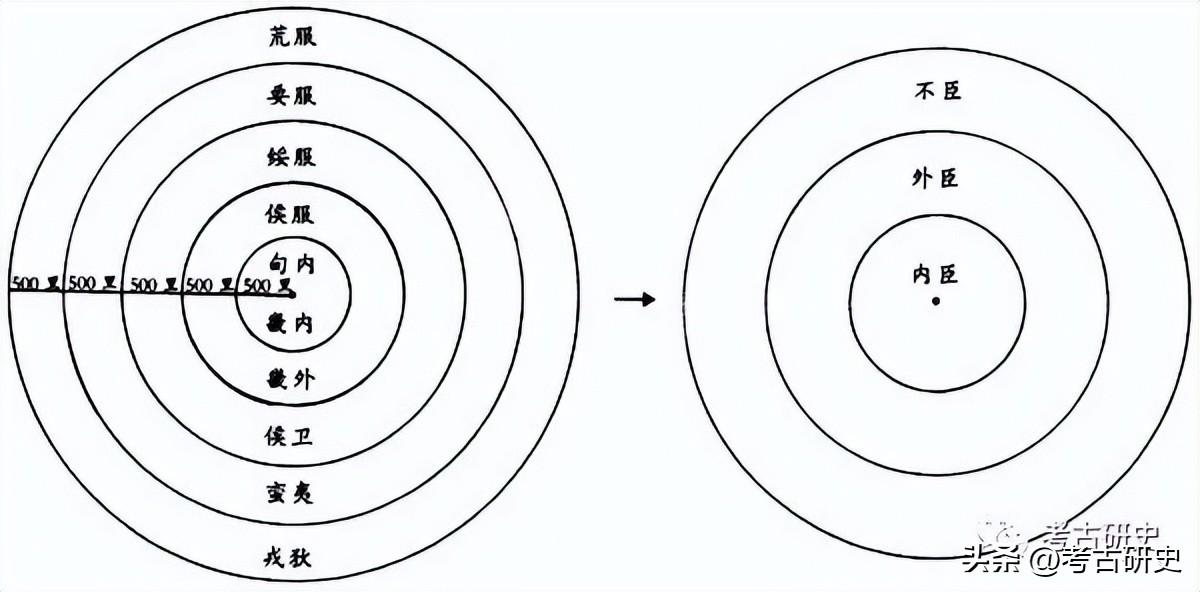

秦汉至唐代,对外册封、羁縻和朝贡制度日臻成熟,和此前的五服天下构图相比较,汉唐的天下构图有了相当大的变化,可以图示如下:

图1 从五服到内外臣的天下构图

三、征伐与和亲

(一) “大刑用甲兵”

中国古代王朝同周边国家结成君臣关系,便获得了政治权力和国际道德上的绝对优势地位,而且,可以把一些国内政治的做法运用于国际关系上。

在对外关系上,当双方的国家利益冲突不可调和的时候,行使武力便成为一种选择。国家间的战争,可能是彻底征服对方的全面战争,也可能是局部性冲突。战争的目的有领土、经济、文化和政治性的不同。一般而言,战争的双方是平等的。然而,当交战双方处于上下尊卑关系的时候,战争的性质就出现了变化,双方地位不再平等。中国古代王朝在同周边国家军事冲突的时候,基于双方的君臣关系,属于上伐下。《孟子·尽心章句下》说:“征者,上伐下也,敌国不相征也。”因为双方不是对等的“敌国”,故中国古代王朝不将行使武力视为战争行为,这是一个重要的基本原则。

对于君主而言,臣下对抗行为只能是犯上作乱,既触犯法律,又丧失道义,因此,君主有权对其反叛行为依法进行纠正和惩罚,这属于广义上的用刑。《国语·鲁语上》“臧文仲说僖公请免卫成公”条就是这么记载的:

臧文仲说于僖公曰:“刑五而已……大刑用甲兵,其次用斧钺,中刑刀锯,其次用钻笮,薄刑用鞭扑,以威民也。故大者陈之原野,小者致之市朝,五刑三次,是无隐也。”

三国韦昭注释称:“甲兵,谓臣有大逆,则被甲聚兵而诛之,若今陈军也。”臣属国犯上,则兴兵征伐,故大刑是专门适用于以集体为单位的臣下,其下四种刑罚,则针对以个人为单位的犯罪。

把对臣属国的征伐纳入刑的范畴,首先在道义上就占有了绝对的优势。所以,君主对臣下动用武力不称作“战”,而称作“征”。《说文》解释“征”道:“正行也。”《尚书·胤征》孔安国传说:“奉辞伐罪曰征。”孔颖达疏:“奉责让之辞,伐不恭之罪,名之曰征。征者正也,伐之以正其罪。”因此,动用武力是在执行刑罚。

(二)有征无战

以君主的名义伐罪,师出有名,堂堂正正。而且,汉代以来,中央王朝善于利用这一优势,以此动员其他臣属国,共同出兵。要求臣属国助战,其意义不限于军事,更重要的是造成国际道义的巨大力量。这样的军队,必须是战无不胜,所向无敌的。所以说:“天子之兵有征而无战”,[22](P2784) 因为被征伐者在道义和舆论上居于劣势,难以抵抗。“有征无战”是“大刑用甲兵”的证明,以及在军事上追求的目标。春秋时代的军事家孙武提出不战而屈人之兵,也就是造成各个方面的巨大优势,令对手屈服。这也决定了中国古代王朝在国际关系中使用武力,所追求的不是军事的征服,而是政治上的胜利,始终是政治统率下的战争,是政治的继续,而不是服从于军事意义的战争。这是中国古代王朝在国际上动用武力的第一条基本原则。从政治和军事两个方面都可以看出,中国古代王朝努力建构的国际体系,不是要追求绝对的霸权,而是要获得国际体系的领导权和道德权威。这同德治天下的总原则是吻合的。

《韩非子·二柄》说过一段颇为著名的话:“明主之所导制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑、德也。”文德的原则已经确定,则“刑”就是导约束民从德的强制性规范。这就决定了动用武力只是实现政治目标的手段。追求“王化”、“德治”,既是对臣属国的要求,也是对自身的约束。动用武力必须服从于国际道义,因此,中央王朝就不能从事征服掠夺的不义之战。作为国际体系的领导者,一方面占有国力和道义上的巨大优势,另一方面,也成为各国瞩目的目标,师出无名的恃强凌弱乃至侵略,或者不能承担起和平保卫者的责任,都将因为失去信誉而招致难以弥补的损失。

汉武帝征伐闽越,《汉书·严助传》收录淮南王刘安上书:

臣闻天子之兵有征而无战,言莫敢校也。如使越人蒙死徼幸以逆执事之颜行,厮舆之卒有一不备而归者,虽得越王之首,臣犹窃为大汉羞之。

这段话包含了多条重要的原则,首先,天子出兵,天下瞩目,这使得当政者不能不反复掂量,因而会产生道义、政治和军事上的制约,不能发动不义之战,也不能滥用武力,黩武浪战。其次是战必胜的原则。因为吊民伐罪原则上必须“有征无战”,然而,实际上被征伐者不可能束手就擒,因此,一旦开战,必须取得胜利,这就是刘安说的如果打了败仗,即使最后取得越王首级,汉朝也将蒙羞。这是中国古代王朝在国际上动用武力的第二条基本原则。基于第二条原则,决定了动用武力必须谨慎的第三条基本原则。《孙子》开篇第一句就说:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”把战争放到国家生死存亡的高度上,因此,一定要慎战。中国古代一直是反对穷兵黩武的。

这三条基本原则是“有征无战”思想所决定的,归根结底,中国古代王朝对外动用武力基本上都是具有政治目标的作战。

(三)关于征伐的讨论

使用武力是不可避免的,而动武的原因很多,首先可以分为主动进攻与防御两大类。防御性战争不是由中国古代王朝发动的,可以不作深入探讨。

主动使用武力,也有各种原因。《左传》“襄公四年八月”条记载魏绛称:“戎,禽兽也。”为什么是禽兽呢?晋悼公认为:“戎狄无亲而贪,不如伐之。”因为非同族且有悖于周礼而主张加以讨伐,这是最不受限制的理由,然而,这只能是内部讨论时比较随便的想法,不足以变成付诸行动的政策。所以,魏绛当场就提出相反的意见,称“和戎有五利”,并举后羿为例,后羿穷兵黩武,结果众叛亲离,被部众杀而后烹。晋悼公采纳魏绛的意见,转变立场,与戎言和。在先秦的历史中,以种族的理由主动进攻夷狄,从未成为对外政策的主流。

秦统一中国之后,对外持强硬立场,北逐匈奴,南取闽越,积极向外拓展。其指导思想并非讨伐异族,而是基于统一天下的雄心。然而,过度使用暴力,造成国内不堪重负,令秦王朝崩溃于一旦。

汉朝建立以后,鉴于国内民生凋敝的现实,实行与民休息政策,不遑经营边疆。到汉武帝时代,一改对外守势,转取积极政策。这一转变从对实力较弱的西南夷开始。建元六年(公元前135年),汉武帝因为闽越攻击南越而出兵征伐之,淮南王刘安上书劝谏,这是汉武帝时代关于对外征伐的第一次深入讨论,对后世有着重要的影响。刘安的上书收于《汉书·严助传》中,其反战的主要理由可以归纳为:

1.天子当以德治天下,政治清明,制度优越,将收“近者亲附,远者怀德,天下摄然”之效。因此,与其征伐,不如招抚之,令其“委质为藩臣。世共贡职”,威德并行,可不战而胜。

2.蛮夷之地,得而无用,不能成为中国的郡县。蛮夷之人,未沾王化,不守信约,反复无常,“不可以冠带之国法度理也。”故不值得为此“不居之地,不牧之民”兴师动众。

3.蛮夷地势艰险,军事行动代价太大,“虽举越国而虏之,不足以偿所亡。”而且,即使胜利了,驻守的成本也非常高,更可能陷入蛮夷袭扰的长期战争中,这正是秦朝覆亡的教训。

4.因为对外战争,国内百姓要承担兵役、劳役和军费,民不聊生,逃亡于山林,最终会酿成内乱。

5.“天子之兵有征而无战”,一旦征伐行动受挫折,反而损伤天子的威望,刺激其他国家生异志。这是一份冷静而深刻的对外征伐的评估报告,从道义、外交、内政、军事等角度对征伐行动的得失作出政治评判,特别是根据成本的理性分析,极具洞察力和说服力。得不到道义、国内和对方国民众的支持,单凭军事力量而进行的征伐,从开战到战后驻守都将付出难以承受的代价。因此,对外政策必须以政治为主,以国内为本,以道义为原则。汉武帝经营四方之始,就已经有人进行如此精辟的分析,几乎把后世反复讨论的对外开战的主要问题都提出来了。

汉武帝年轻气盛,虽然赞扬刘安,却未采纳他的意见,开始进行大规模的对外征伐。且不论汉武帝征伐匈奴对于汉朝的国际和平和建构国际体系具有的重要意义,常年的战争虽然在军事上获得空前的胜利,却激化了国内的各种矛盾,险些酿成大乱。最后,汉武帝晚年以极大的勇气下《轮台罪己诏》,检讨自己穷兵黩武,宣布停止军事行动,“当今务在禁苛暴,止擅赋,力本农,修马复令,以补缺,毋乏武备而已。”[23](P3914) 汉武帝回归到以内政为本,说明再强大的帝国都支撑不起长期的对外战争。

汉武帝的军事成功,却成为动摇国本的教训,被后世引为鉴戒。汉宣帝即位,打算褒扬武帝,却遭到夏侯胜的强烈反对:

武帝虽有攘四夷广土斥境之功,然多杀士众,竭民财力,奢泰亡度,天下虚耗,百姓流离,物故者半。蝗虫大起,赤地数千里,或人民相食,畜积至今未复。亡德泽于民,不宜为立庙乐。[24](P3156)

此后,以国内为本进行成本评估,成为对外行使武力时首先考虑的原则,即便是以武力见长的胡族政权,亦莫能外。《晋书·苻坚载记下》记载,苻坚欲开拓西域时,“苻融以虚耗中国,投兵万里之外,得其人不可役,得其地不可耕,固谏以为不可。”

道义的原则、价值的评估、成本的分析、军事形势的判断和国际影响的考量,成为古代王朝对外行使武力时必须考虑的基本因素,同时也决定了对外使用武力的性质特点,并制约战争的规模和进程。

(四)北守南进

汉武帝的对外征伐,颇能反映出古代王朝用兵的战略思考。对于汉朝而言,最大的外部压力来自北方。这种格局,一直到后世都没有改变。汉初以来的休养生息,积蓄了从根本上解除北方压力的力量。汉武帝上台以后,开始了长期的征伐匈奴的战争。

实际上,整个中国古代,国家武装力量大部分都是用来防止北方游牧民族南下的。因此,在王朝对外政策中,北方问题始终居于重要和优先的地位。

对北方的征伐,是两种不同生产与生活形态的社会之间的较量。塞外是草原地带,其南面则是农业地区。游牧民族南下,可以掠夺农业社会积蓄的财物。相反,农耕民族北上,既无法利用草原的土地,又不适应肉食生活。地理和生活习俗决定了草原对于农业国家没有太大的价值。因此,南北的战争基本上处于农业民族对游牧民族被动防御的状态。秦汉北伐匈奴,并不是要打破这种区隔,而只是采取了进攻性防御的策略,把游牧民族驱逐得越远越好,以确保北方边疆的长久安全。所以,在出兵塞外的同时,都积极修筑长城。北方长城正好位于农耕和畜牧地区的分界线上,把两种社会区隔开来。历代毫无例外地修葺长城,恰恰证明农业社会一直对游牧民族采取守势。对北方的防御政策,可以在朝廷的正式文件中得到确认。汉文帝在给匈奴单于的信中说道:

先帝制,长城以北,引弓之国,受令单于;长城以内,冠带之室,朕亦制之。[7](P3762)

表明汉朝对塞外草原并无统治的意欲。东汉时期,灵帝曾兴兵出塞讨伐鲜卑,议郎蔡邕反对,再次提到:

天设山河,秦筑长城,汉起塞垣,所以别内外,异殊俗也。[25](P2992)

显然,长城作为区隔两种社会的观念,已经深入人心。

以北方为轴心,东西两翼颇受其影响。《汉书·匈奴传》记载,汉武帝“西置酒泉郡以隔绝胡与羌通之路。又西同月氏、大夏,以翁主妻乌孙王,以分匈奴西方之援国。又北益广田至眩雷为塞。”汉武帝争夺西域,首先是为了切断匈奴的西翼,防止其与西域部族联合。同时,在西部建立基地,夹攻匈奴。然而,通西域却打开了与西方联系的通道,东西方贸易络绎不绝,汇成举世闻名的丝绸之路,对中国古代王朝具有重要的战略意义。故历代积极开拓西域,动用军力确保丝绸之路畅通,意义就在于此。

在东方,汉武帝“东拔濊貉、朝鲜以为郡”。[7](P3773) 朝鲜原为箕子所建古国。战国时代,朝鲜属燕,考古发现燕长城向东一直延伸至今朝鲜清川江与大宁江入海口,[26] 可作证明。西汉初,燕人卫满等流民逃入朝鲜,建立卫氏朝鲜,为汉外臣。汉武帝征伐匈奴,鉴于卫氏朝鲜不入朝且阻断东北部族朝贡,更担心其与匈奴联合,遂出兵灭卫氏朝鲜,于当地设置真番、临屯、乐浪和玄菟四郡,成为汉朝的领地。在朝鲜设郡县,一是朝鲜原先属燕的历史缘故,其二同样是出于征伐匈奴的战略考虑。此后,乐浪郡成为汉朝管理东方的重镇。

在南方,情况颇有不同。对于闽越、南粤和西南夷,秦汉王朝一方面予以册封羁縻,同时在当地大量设立郡县机构。虽然其令、长由当地酋长世袭担任,然而,朝廷在其上设置属国都尉管辖,积极把这些地区编入国家体制之内,控制的力度和促使其融入中国的意图十分明显。

此做法在中国南北分裂的时代,更加强化。南方不足以同北方抗衡,故南方政权积极向南拓展,既增加国土纵深,又获得大批的人力,使得国力大大加强。唐代以前,南北分裂造成大量的人口南迁,推动南方的开发。宋代以后,人口压力和社会发达程度,均促使南方得以进一步开发。

显然,中央王朝对北方和南方的政策颇不相同。对北方大多采取守势,而对南方则积极进取,其背后根本原因,恐怕还在于南方适宜进行农耕。在中国古代王朝采取积极政策的地区,西域是为了确保丝绸之路的畅通和割断北方草原国家同西方的联系,东方和南方则是适宜农耕,可以增强国力。对农耕地区的开拓,采用“属国”、“羁縻府州”之类比较柔性的方法,逐步将这些地区及其人民吸纳进来,最后成为王朝的郡县民。这种开拓模式,可以称作“融入式拓展”,同西方古代帝国的征服式扩张颇不相同,而深具东方特色。

由此可知,中国古代王朝对外使用武力,首先是基于政治的目标,其次则有成本的理性思考,冷静而有限度,并非肆意扩张。把“普天之下,莫非王土”解释为中国古代王朝欲征服天下,在理论和实践两方面均与中国古代王朝的对外政策不符。

(五)和亲

通过最高层的婚姻手段来实现对外的政治目的,称作“和亲”。(11) 《汉书·匈奴传》说:“昔和亲之论,发于刘敬。”汉初匈奴大举进攻太原,高祖刘邦率大军迎击,被包围于平城,好不容易突围而出,对匈奴转取守势,采纳刘敬的建议,以宗室女嫁与匈奴单于,缔结“和亲”之约。此乃“和亲”政策之始。

显然,最初的“和亲”,对于汉朝而言是颇具屈辱性的,是居于劣势者对优势者的妥协。汉朝不仅以宗女嫁单于,还要每年献给匈奴巨额绢帛酒食,双方约为“兄弟”之国。这种状态一直沿袭到汉武帝时代。然而,从汉武帝打败匈奴之后,“和亲”的性质发生了重大改变。匈奴一再请求恢复和亲关系,汉朝却不答应。汉宣帝甘露元年(公元前53年),匈奴呼韩邪单于遣子入侍,后亲自入朝称臣,与汉朝的关系变为君臣关系。直到汉元帝竟宁元年(公元前33年),呼韩邪单于再次入朝,请求为汉朝婿,“元帝以后宫良家子王墙字昭君赐单于。单于驩喜,上书愿保塞上谷以西至敦煌,传之无穷,请罢边备塞吏卒,以休天子人民。”[11](P3803) 此时,“和亲”已经变成“赐单于”,而且,匈奴还要负担起为汉守边的责任。“和亲”成为上对下的奖赏,是一种荣誉。而且,迎娶“和亲公主”的国家可以通过向周邻国家显示其与汉朝的特殊关系而强化自身地位。

实际上,中国古代王朝也充分利用这一点,运用“和亲”手段来平衡、驾驭周边国家。最初成功运用“和亲”手段分化驾驭外邦者,首推张骞。《汉书·张骞传》记载,汉武帝打败匈奴,张骞献计联合西域乌孙国王昆莫以制匈奴:

今单于新困于汉,而昆莫地空。蛮夷恋故地,又贪汉物,诚以此时厚赂乌孙,招以东居故地,汉遣公主为夫人。结昆弟,其势宜听,则是断匈奴右臂也。既连乌孙,自其西大夏之属皆可招来而为外臣。

此后,“和亲”的手法运用得越发娴熟,形式也越来越多。[27] 隋朝开皇年间,突厥叶护可汗雍闾势大,向隋朝请求和亲。隋朝负责对外关系的谋臣长孙晟向隋文帝献计,认为不宜把公主嫁与雍间,助长其势,强而后反,应该把公主嫁给弱小的染干,“招令南徙,兵少力弱,易可抚驯,使敌雍闾,以为边捍。”[28](P1333) 隋文帝采纳此建议,把安义公主嫁与染干,派遣大臣隆重送婚,双方使节相望于道,让雍间很没面子,兴兵进攻染干,突厥分裂,两败俱伤。

长孙晟的计谋,实与张骞故智一脉相承。由此可见,自汉武帝以后,“和亲”已经成为一项有力的外交手段,经常被使用,尤其是被居于优势地位者利用。这种做法也被少数民族所效法,入据中原的少数民族政权如此,居于漠北的游牧民族也如此。例如北朝后期,突厥称雄于北方,欲以阿史那公主行和亲,令北周与北齐争娶,以收操纵利用之效。《周书·异域下》记述道:

时与齐人交争,戎车岁动,故每连结之,以为外援。……自俟斤以来,其国富强,有凌轹中夏志。朝廷既与和亲,岁给缯絮锦彩十万段。突厥在京师者,又待以优礼,衣锦食肉者,常以千数。齐人惧其寇掠,亦倾府藏以给之。他钵弥复骄傲,至乃率其徒属曰:“但使我在南两个儿孝顺,何忧无物邪。”

在“和亲”中,值得同情的是那些“和亲公主”,她们以个人的牺牲,成为两国交往的使者。不管她们做出多少贡献,她们都是政治的工具。

实际上,古代国家间的关系,基本上是政治关系。中国古代王朝的对外政策,服从于以德抚远的政治目标,希望建构一个以中国古代王朝为中心,具有共同道义和文化基础的稳定的国际体系,不管使用和平的或者武力的手段,整个外交活动都围绕着这个中心展开。国家追求的国际目标决定了中国古代王朝所强调的是国际政治及其文化影响力,而不是对外的征服与扩张。从中国古代对外关系的成功经验来看,固然军事实力是支撑国际影响的重要基础,但是,建构东亚世界更主要是依靠先进的制度、法律、文化和技术,使得周邻国家受到吸引而自愿输入移植。即使是柔性的文化技术,也只有对方自愿接受才能获得有效传播和成功移植,东亚世界的经验证明了这一点。中国古代王朝对外政策的基本点是和平的文化影响,而非武力的征服和领土的扩张;是国际体系的领导者和维护者,而非统治者和掠夺者。

① 本文在论述古代对外关系时所使用的“中国”,指的是古代统一的中原王朝。在中国形成过程中,许多民族被吸纳进来,共同组成中华民族大家庭,出现了周边民族由外而内的变化。所以,这里使用的“中国”不是一个民族的概念。其次,中原王朝处理对外关系的许多做法,源于早先处置周边民族的政策与经验,难以截然区分开来,故此一并论述。然而,不同历史时期的“外族”,因时因地发生变化,不可与今日相混淆。

② 《汉书》卷28下《地理志下》记载:“讫于孝平,凡郡国一百三,县邑千三百一十四;道三十二,侯国二百四十一。”

③ 马非百《秦集史·郡县志》(中华书局1982年版)列示8个道;张焯、张东刚《秦“道”臆说》(《民族研究》1989年第1期)则列出17个道。

④ 此段引文均见《汉书》卷95《西南夷两粤朝鲜传》,第3839、3842页。

⑤ 参阅《南史》卷78《夷貊传上》相应国家的记载。

⑥ 见《三国志·魏书》卷30《乌丸鲜卑东夷传》“倭人”,第857页。日本江户时代刊行的藤贞干《好古日录》收录了“亲魏倭王”印影,然其所据为乾隆年间清商船运销日本的印谱《宣和集古印史》,此乃伪书,故此印不足为据。详见大庭脩《秦魏倭王》(增补版),学生社,2001年。

⑦ 韩国有些学者把中国古代王朝对高句丽的虚封作为实际拥有该州的证据,那是误解。而且,被任命为州官,也只是一种职务,并非拥有该地,此乃常识。

⑧ 西岛定生《東アジア世界と冊封体制》(《东亚世界与册封体制》),岩波讲座《日本历史》第二卷,日本东京,岩波书店,1962年。

⑨ 参阅堀敏一《東アジア世界史への提言》(《关于东亚世界的建言》),《历史学研究》276号,日本,1963年;谭其骧《唐代羁縻州述论》,载《纪念顾颉刚学术论文集》,巴蜀书社,1990年;刘统《唐代羁縻府州研究》,西北大学出版社,1998年。

⑩ 参阅谷川道雄《東アジア世界形成期の史的構造》,收入日本唐代史研究会编《隋唐帝国と東アジア世界》,汲古书院,1979年;高明士《隋唐天下秩序与羁縻府州制度》,台北,国史馆印行,2000年。

(11) “和亲”一词在先秦文献中早已出现,但未特指国家或者部族间的通婚,多指修好活动。例如,《周礼·秋官·象胥》记载:“象胥掌蛮、夷、闽、貉、戎、狄之国使,掌传王之言而谕说焉,以和亲之。”

[1] 睡虎地秦墓竹简[Z].

[2] 于豪亮.秦王朝关于少数民族的法律及其历史作用[A].于豪亮学术文存[M].北京:中华书局,1985.

[3] 杨建.略论秦汉道制的演变[J].中国历史地理论丛,2001,(4).

[4] 王宗维.汉代属国制度探源[A].马长寿纪念文集[C].西安:西北大学出版社,1993.

[5] 汉书(卷55)卫青霍去病传[M].

[6] 汉书(卷75)李寻传[M].

[7] 汉书(卷94上)匈奴传上[M].

[8] 范文澜.中国通史简编(修订本第1编)[M].北京:人民出版社,1964.

[9] 汉书(卷96上)西域传上[M].

[10] 汉书(卷28下)地理志·燕地[M].

[11] 汉书(卷94下)匈奴传下[M].

[12] 晋书(卷103)刘曜载记[M].

[13]册府元龟(卷963)封册一[M].北京:中华书局影印本,1960.

[14] 宋书(卷97)高句丽传[M].

[15] 南史(卷79)夷貊传下[M].

[16] 北史(卷95)蛮传[M].

[17] 后汉书(卷85)东夷列传[M].

[18] 汉书(卷78)萧望之传[M].

[19] 晋书(卷114)苻坚载记下[M].

[20] 礼记正义(卷12)王制篇[M].

[21] 三国志(卷30)魏书·乌桓鲜卑东夷传[M].

[22] 汉书(卷64上)严助传[M].

[23] 汉书(卷96下)西域传下[M].

[24] 汉书(卷75)夏侯胜传[M].

[25] 后汉书(卷90)鲜卑传[M].

[26] 冯永谦.东北古代长城考辨[A].张志立、王宏刚主编.东北亚历史与文化——庆祝孙进己先生六十诞辰文集[C].沈阳:辽沈书社,1991.

[27] 崔明德.中国古代和亲史[M].北京:人民出版社,2005.

[28] 隋书(卷51)长孙览附长孙晟传[M].

- 0001

- 0004

- 0000

- 0000

- 0001