许永杰:再审半坡文化和庙底沟文化的年代关系

在中国考古学的学术史上有两大“学案”经久未决,一是夏商周考古中成汤居亳的地望,一是新石器时代考古中半坡文化和庙底沟文化的关系。关于前者,自20世纪70年代末邹衡《郑州商城即汤都亳说》①发表后,郑州二里冈早商城址为成汤灭夏后所建都城——亳之“郑亳说”渐成学界的主流认识。关于后者,自20世纪70年代末80年代初张忠培《试论东庄村和西王村遗存的文化性质》和严文明《论半坡类型和庙底沟类型》②发表后,半坡文化早于庙底沟文化且庙底沟文化是半坡文化的继承和发展之“早晚说”渐成学界的主流认识。20世纪80年代,河南偃师尸乡沟早商城址的发现③使得成汤居亳的地望再次成为学界的热点课题,原本主张郑州二里冈早商城址为仲丁所居嚣(隞)都的一些学者认为,偃师尸乡沟早商城址为成汤灭夏后所建都城——亳,即“西亳说”④。20世纪90年代,晋南翼城枣园⑤、北橄⑥、垣曲古城东关⑦以及陕东临潼零口⑧等遗址的发现,使得半坡文化和庙底沟文化的年代关系再次成为学界的热点课题,一些学者重申两文化同时的“并行说”⑨。

如同成汤居亳的地望是关涉到夏商周考古学体系建设的重大课题一样,半坡文化和庙底沟文化的年代及文化关系也是关涉到新石器时代考古学体系建设的重大课题。解决这样的问题,其学术意义之重大是不言而喻的。以往关于这一问题的研究,虽然大家都使用考古层位学和类型学方法,但所得认识或结论却大相径庭:半坡文化早于庙底沟文化,后者是前者的继承和发展;庙底沟文化早于半坡文化;半坡文化和庙底沟文化是并行发展的两支考古学文化。研究者在讨论两者年代关系时,或举例遗址地层堆积的层位关系,或举例遗址的分期结论,却缺乏对堆积单位包含物的年代分析。为深入讨论问题,本文拟从遗迹堆积单位的叠压打破关系以及两文化因素在遗迹堆积单位和同一器物上的共存关系入手,讨论两者的年代关系。

一、从叠压打破关系看两者的年代

在讨论半坡文化和庙底沟文化的早晚关系时,苏秉琦提出了一个发人深省的对于具体层位关系的认识:“甲、乙两个文化(型)各包含早、中、晚三期遗存,揭露的地层关系仅是甲文化(型)的早期堆积被乙文化(型)的晚期堆积所压,那么是否能说甲文化(型)一定能比乙文化(型)早?显然还需做具体分析。这里可以有以下两种可能:一,前者确实比后者要早;二,两者同时并存或平行而略有交错。在后一种情况下,完全不排除在另一地点发现甲文化(型)的晚期遗存压在乙文化(型)的早中期遗存之上的可能。在讨论仰韶文化的半坡类型与庙底沟类型的早晚关系时发现的两种相反的叠压层次,应是对后一种情况的很好的说明”⑩。本文意在按苏秉琦指引的方向进行具体而微的研究,检索发表材料中的两文化遗迹堆积单位直接发生叠压打破关系的层位,依据包含物确定堆积单位在其所属考古学文化中的年代位置,以确定该层位关系所反映的两文化的年代关系,将检索到的层位关系一一考定后,最终得出关于两文化的年代关系的认识。

需要说明的是,本文检索和使用的堆积单位限定于发表器物的遗迹堆积单位;本文使用的半坡文化分期方案为赵宾福的分期方案(11),庙底沟文化分期方案为华县泉护村遗址的分期方案(12);本文使用苏秉琦的标准将陶器标示的半坡文化特征主要界定在杯形口或葫芦口小口尖底瓶、蒜头瓶、葫芦瓶及鱼纹彩陶盆上,将庙底沟文化的特征主要界定在重唇口小口尖底瓶、葫芦口小口平底瓶和花卉纹或鸟纹彩陶盆或彩陶钵上(13)。

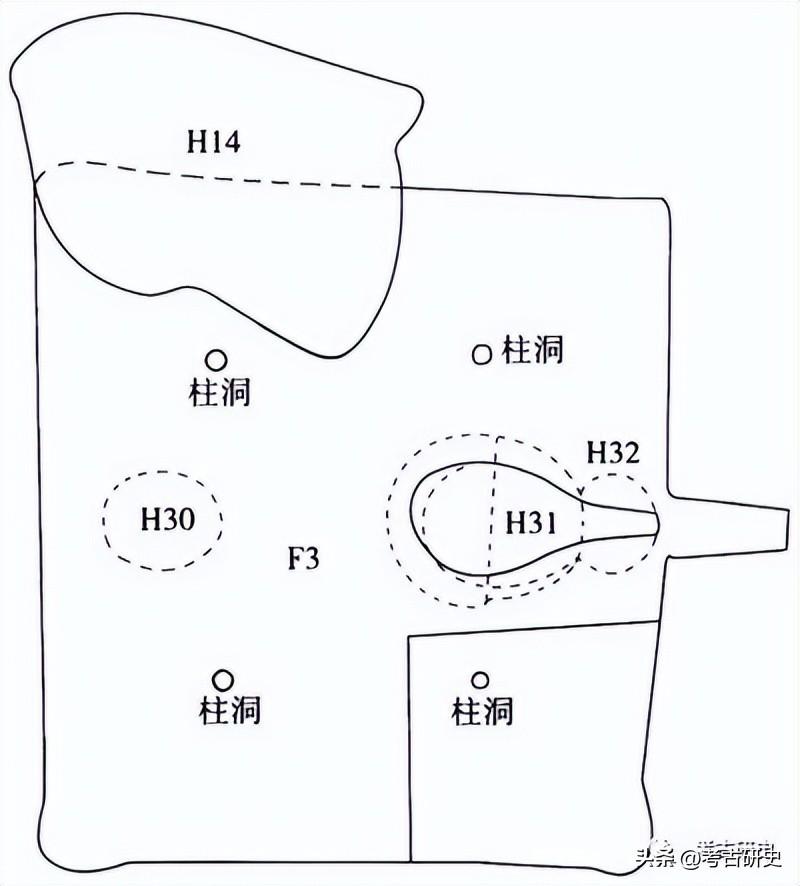

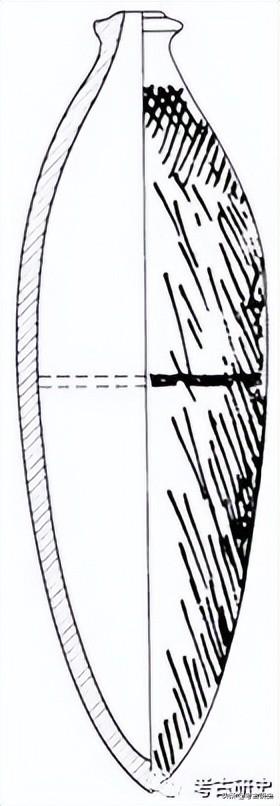

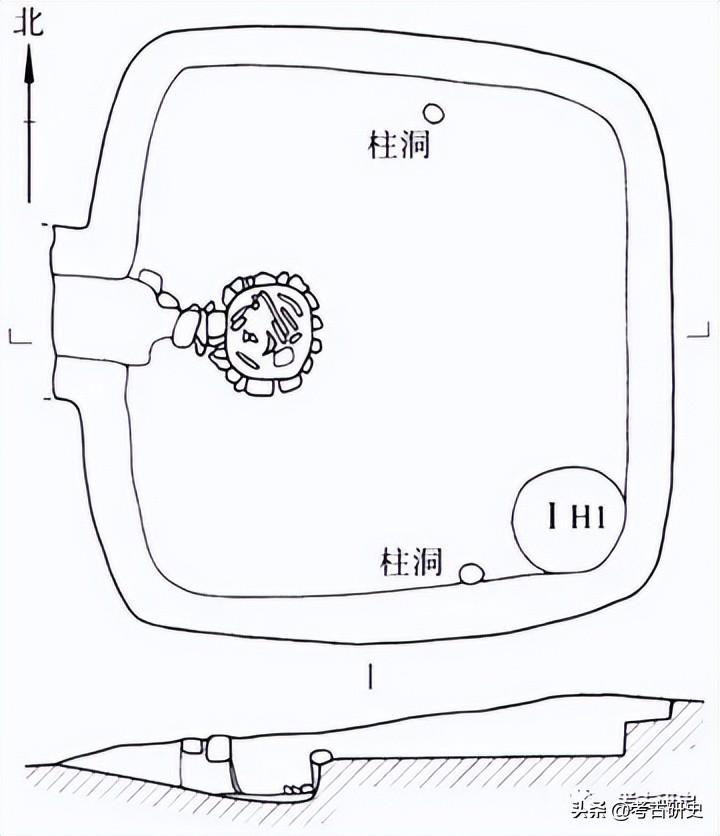

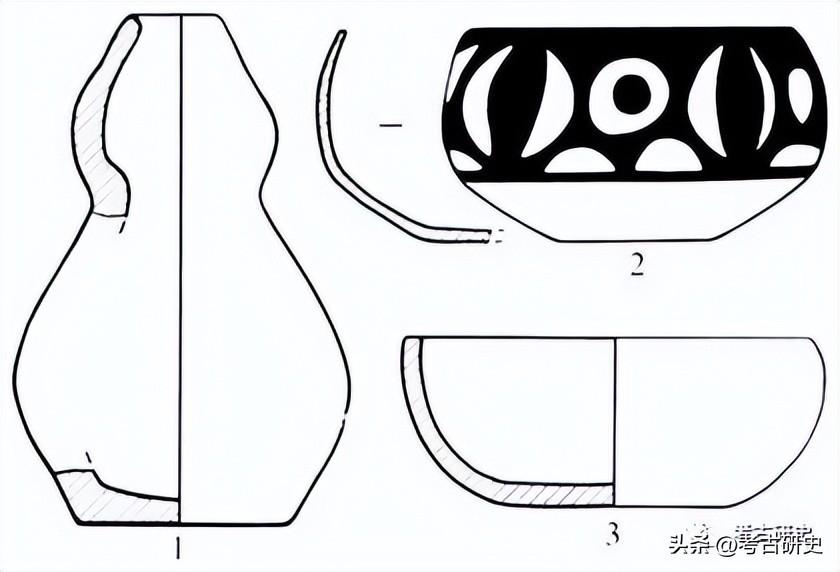

图一 下孟村遗址遗迹叠压打破关系图

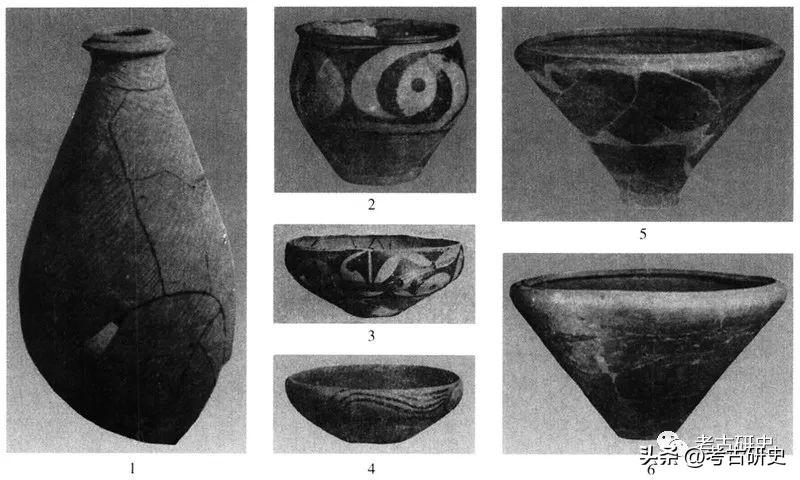

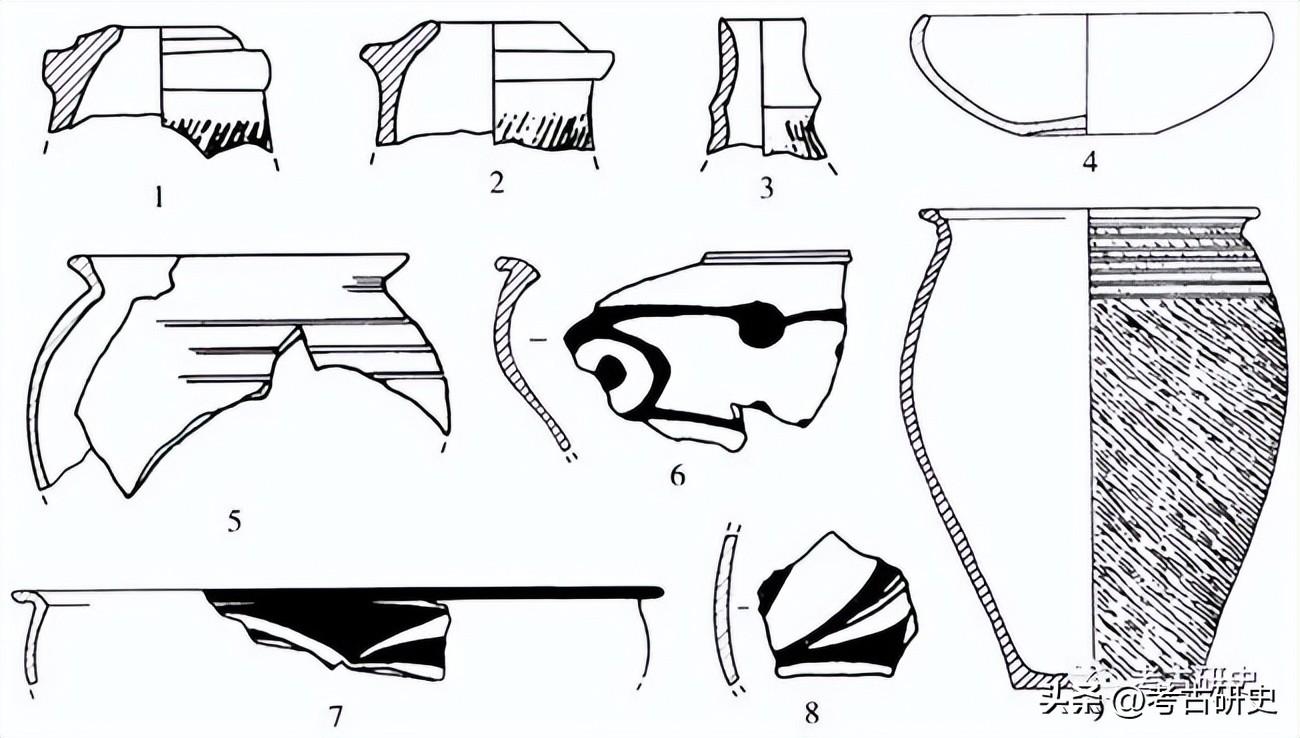

最早分析半坡文化和庙底沟文化层位关系的是《三里桥仰韶遗存的性质与年代》(14)一文,文中举例陕西邠县下孟村遗址(15)的层位关系,以论证半坡文化早于庙底沟文化(16)。该遗址的具体层位关系(图一)是H14打破F3,F3叠压H30、H31和H32,其中H31又打破H32。其中,H14出土一组陶器,主要有重唇口小口尖底瓶、葫芦口小口平底瓶、花卉纹彩陶罐、花卉纹彩陶钵、敛口盆、夹砂罐、钵等,属庙底沟文化。其中重唇口小口尖底瓶的重唇近直(图二,1);敛口盆的底小,腹深(图二,5、6);花卉纹彩陶罐,深腹(图二,2),近似秦王寨文化同类器。花卉纹彩陶钵有两件,一件线条粗重,图案规范(图二,3);一件线条细轻,图案潦草,厚唇,浅腹,器形接近仰韶文化晚期同类器(图二,4)。从这几件典型器物的形态看,该遗迹单位的年代相当于庙底沟文化三期。发掘报告中,H30、H31和H32各有1件陶器发表,分别为夹砂红陶弦纹罐(图三,3)、泥质红陶绳纹罐(图三,2)、浅腹圜底钵(图三,1),发掘报告推定其属半坡文化(17)。由于陶器不典型,难以确认其属于半坡文化的哪一期段。也正是由于H30、H31和H32三个半坡文化遗迹的具体年代不详,下孟村遗址的这组层位关系只能说明以H14为代表的年代相当于庙底沟文化最晚的三期遗存晚于笼统的半坡文化。

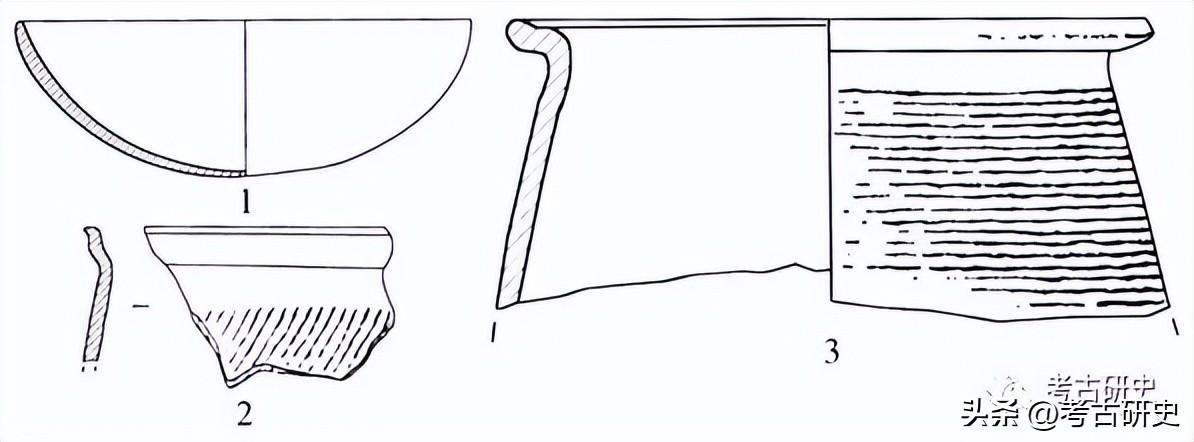

河南洛阳王湾遗址第一期有一组层位关系(18)为F15被M344、M357、M358三座瓮棺打破。其中,F15有5件陶器发表,分别为葫芦口小口尖底瓶(图四,1)、深腹平底钵(图四,3)、卷沿深腹盆(图四,5)、侈口小罐(图四,4)、三足罐形鼎(图四,2)。尖底瓶F15∶6器身较长,卷沿盆F15∶8与半坡Ⅲ5b卷沿盆(图四,6)形态接近(19)。以此两件陶器断代,F15的年代当属半坡文化二期五段。在《洛阳王湾》报告中,打破F15的M344、M357、M358三座瓮棺均没有器物发表,但从严文明《论半坡类型和庙底沟类型》图二中可见到作为瓮棺使用的M358出土的陶小口尖底瓶(图五)。该瓶为庙底沟文化典型器物,重唇,口内敛不甚,无耳,器身较长,通体饰细绳纹,年代相当于庙底沟文化二期。

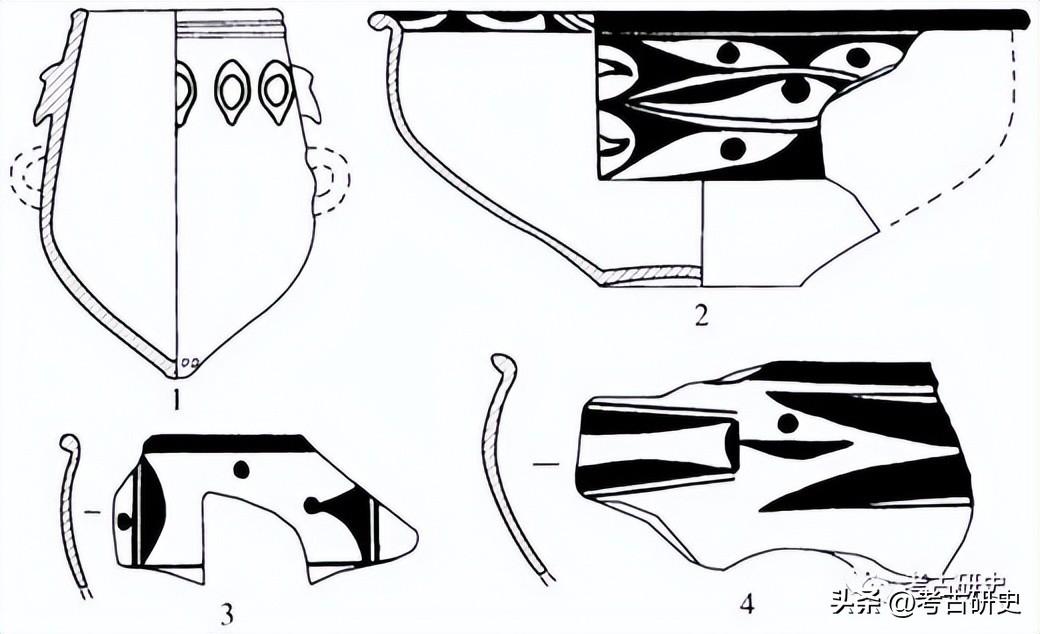

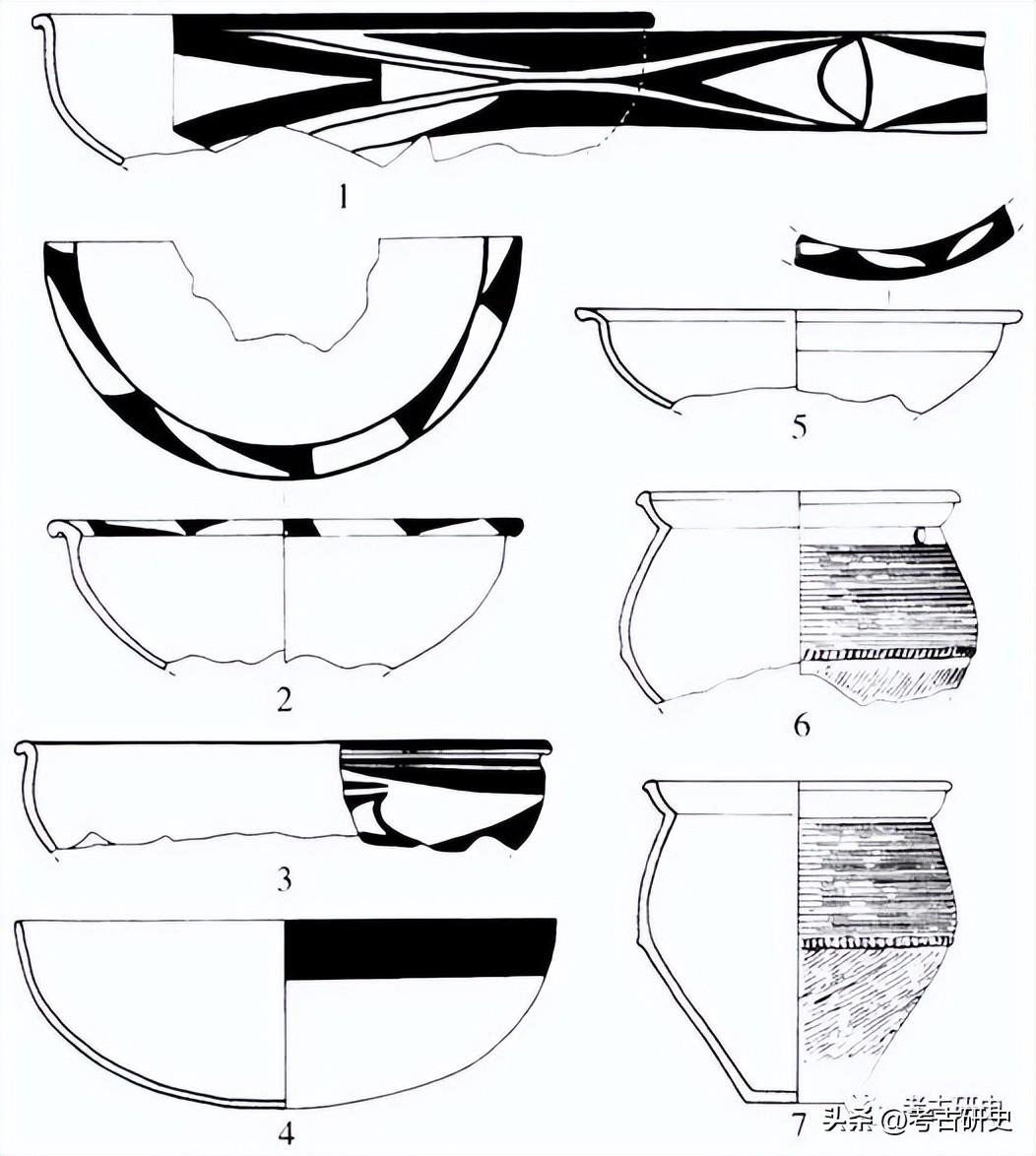

图二 下孟村遗址H14出土陶器

1.重唇口小口尖底瓶 2.彩陶罐 3、4.彩陶钵 5、6.敛口盆

图三 下孟村遗址H30~H32出土陶器

1.浅腹圜底钵(H32出土) 2.绳纹罐(H31出土) 3.弦纹罐(H30出土)

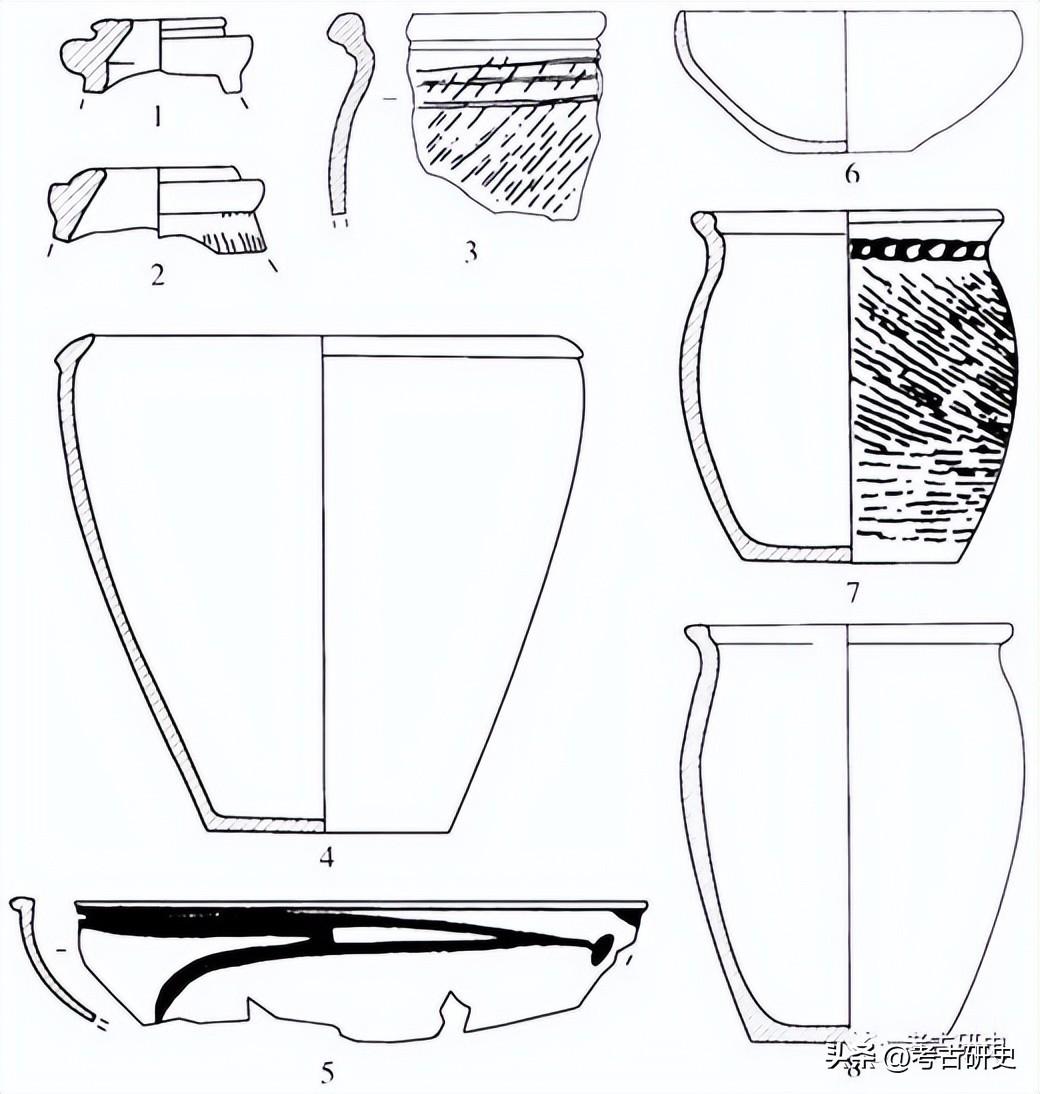

陕西扶风案板遗址第一期有一组层位关系(20)为H30打破H31。H30和H31均有出土陶器组合图发表。H30主要有重唇口小口瓶(图六,1、2)、葫芦口小口瓶(图六,3)、侈沿曲腹花卉纹彩陶盆(图六,6、7)、夹砂绳纹罐(图六,5、9)、厚胎浅腹钵(图六,4)、彩陶片(图六,8)等,属于庙底沟文化的堆积单位。H31主要有重唇口小口瓶(图七,1、2)、卷沿圜底散化鱼纹彩陶盆(图七,5)、夹砂绳纹罐(图七,3、7)、素面夹砂罐(图七,8)、素面泥质深腹盆(图七,4)、厚胎浅腹钵等(图七,6),属于庙底沟文化与半坡文化共存的堆积单位。两单位所出的重唇口尖底瓶形态相同,均为庙底沟文化二期的样式,而厚胎浅腹钵和素面泥质深腹缸则接近仰韶文化晚期的同类器,H31的卷沿圜底散化鱼纹彩陶盆H31∶16,以圆点代表鱼头,鱼身和鱼尾则以拉长的弧线画出,是从具象到抽象演变过程中最晚形态的鱼纹(21)。这组层位关系可以看做是同时期的堆积单位相互打破,其年代相当于庙底沟文化二、三期及半坡文化三期八段。

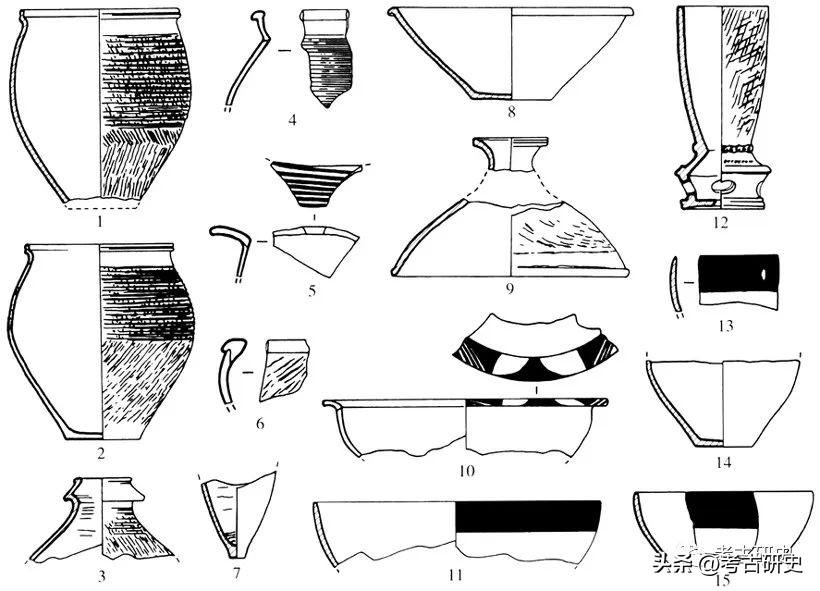

图四 王湾F15和半坡遗址出土陶器

1.葫芦口小口尖底瓶(F15∶6) 2.鼎(F15∶2) 3.平底钵(F15∶5) 4.小罐(F15∶1) 5、6.卷沿盆(F15∶8、半坡Ⅲ5b)

图五 王湾M358出土陶尖底瓶

图六 案板遗址一期H30出土陶器

1、2.重唇口小口瓶口(H30∶31、29) 3.葫芦口小口瓶口(H30∶30) 4.钵(H30∶6) 5、9.罐(H30∶21、1) 6、7.彩陶盆(H30∶20、33) 8.彩陶片(H30∶63)

陕西蓝田泄湖遗址T3中有一组层位关系(22)为庙底沟文化房址F3叠压半坡文化瓮棺葬M13。发掘简报发表了F3出土的3件陶器,分别为重唇口小口瓶(图八,3)、夹砂绳纹罐(图八,2)、素面罐(图八,1)。重唇口小口瓶的重唇内敛不甚,与泉护村一期二段同类器相同,属于庙底沟文化二期。发掘简报发表了M13出土的3件陶器,分别为卷沿圜底鱼纹盆(图八,4)、夹砂绳纹罐(图八,5、6)。卷沿圜底盆腹部的鱼纹为最晚形式的散化鱼纹,与案板H31出土的同类器相同,二者年代相当。

陕西陇县原子头遗址(23)第三期有一组层位关系为H42叠压H12。发掘报告发表了H42出土的1件彩陶盆(H42∶1),卷沿,浅腹下部内收,底内凹,腹部饰弧三角和圆点组成的“豆荚”图案(图九,2),应为庙底沟文化的器物。从图案风格和器形上看,其年代相当于庙底沟文化二期。发掘报告发表了H12出土的3件陶器,包括卷沿曲腹彩陶盆2件,其中1件(H12∶4)饰弧三角和圆点组成的图案(图九,3),应为庙底沟文化的器物;另1件(H12∶5)腹部绘身体拉长的散化鱼纹(图九,4),应为半坡文化的器物。还有1件尖底罐H12∶1,大口,垂腹,双耳已残,口下饰弦纹,弦纹下饰鸟喙状凸钮(图九,1),与临潼姜寨第二期M76(24)出土的两件同类器相同,相当于半坡文化三期七段。

图七 案板遗址一期H31出土陶器

1、2.重唇口小口瓶口(H31∶7、6) 3、7、8.罐(H31∶31、4、1) 4.深腹盆(H31∶3) 5.彩陶盆(H31∶16) 6.钵(H31∶2)

图八 泄湖遗址出土陶器

1.素面罐(F3∶4) 2、5、6.绳纹罐 (F3∶3、M13∶3、M13∶2) 3.重唇口小口瓶(F3∶2) 4.卷沿圜底彩陶盆(M13∶1)

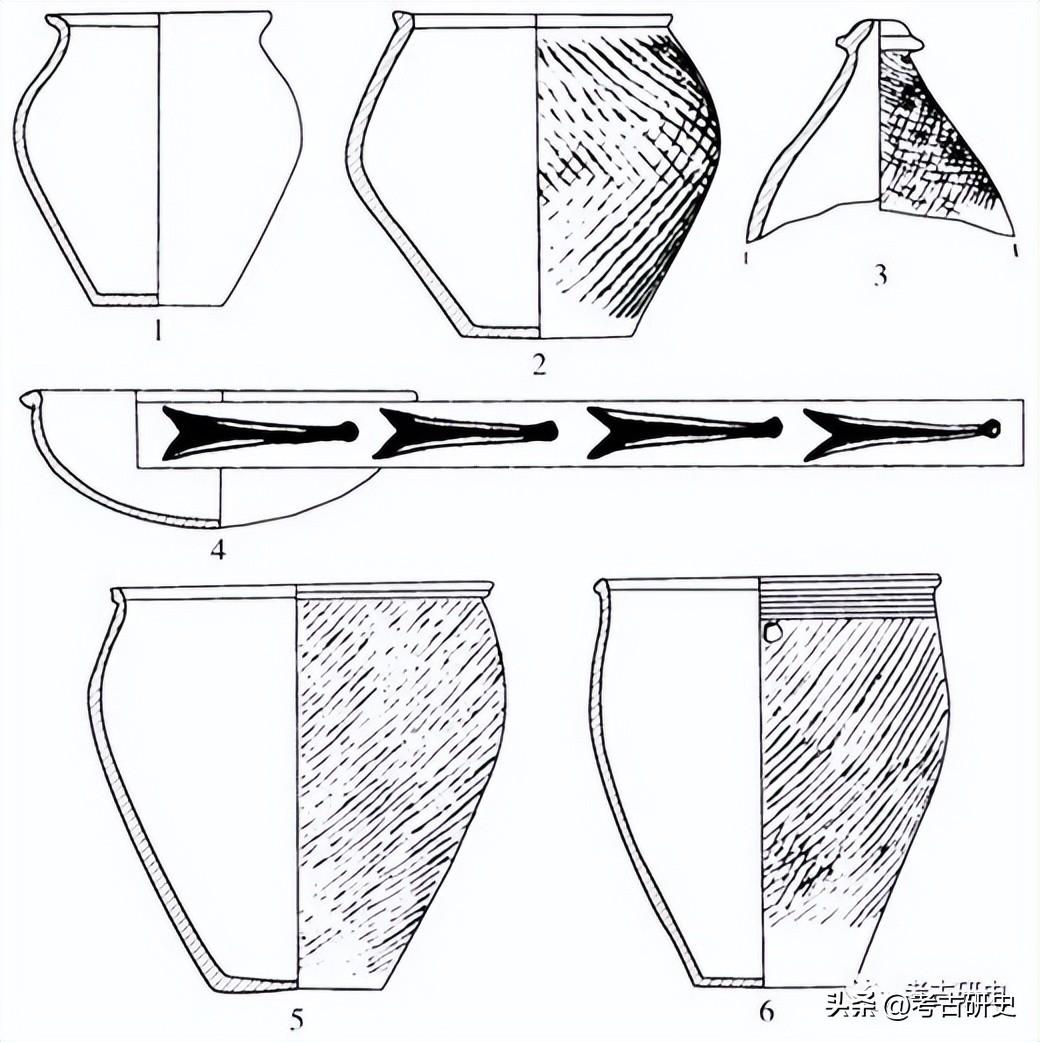

陇县原子头遗址第三期和第四期有一组层位关系为四期H99叠压三期H100。发掘报告发表了H99出土的8件陶器,有敛口深腹彩陶钵(图一○,4)、敛口深腹素面钵(图一○,1)、尖底瓶(图一○,3)、敞口浅腹钵(图一○,2)、凹底盆(图一○,7、8)、彩陶片(图一○,5、6)等,其中曲腹钵与泉护村一期三段同类器相同,年代相当;彩陶片H99∶8,绘侧视鸟纹,与泉护村一期三段彩陶盆H190∶01上的侧视鸟纹相同,年代相当。发掘报告发表了H100出土的5件陶器,有卷沿圜底彩陶盆(图一一,2)、钵形甑(图一一,1)、圜底彩陶钵(图一一,3~5)等,其中卷沿圜底彩陶盆H100∶3,腹绘直边三角纹样构成的几何图案,属典型的“东庄村半坡遗存”,相当于半坡文化三期八段;另3件饰弧三角和圆点组成图案的圜底彩陶钵为庙底沟文化遗物。因此,可将此堆积单位视作半坡文化与庙底沟文化的共存单位。

图九 原子头遗址出土陶器

1.尖底罐(H12∶1) 2~4.彩陶盆(H42∶1、H12∶4、H12∶5)

图一○ 原子头H99出土陶器

1、4.敛口深腹钵(H99∶2、1) 2.敞口浅腹钵(H99∶3) 3.尖底瓶底(H99∶7) 5、6.彩陶片(H99∶8、9) 7、8.凹底盆(H99∶4、5)

图一一 原子头H100出土陶器

1.钵形甑(H100∶2) 2.卷沿圜底彩陶盆(H100∶3) 3~5.圜底彩陶钵(H100∶6、1、5)

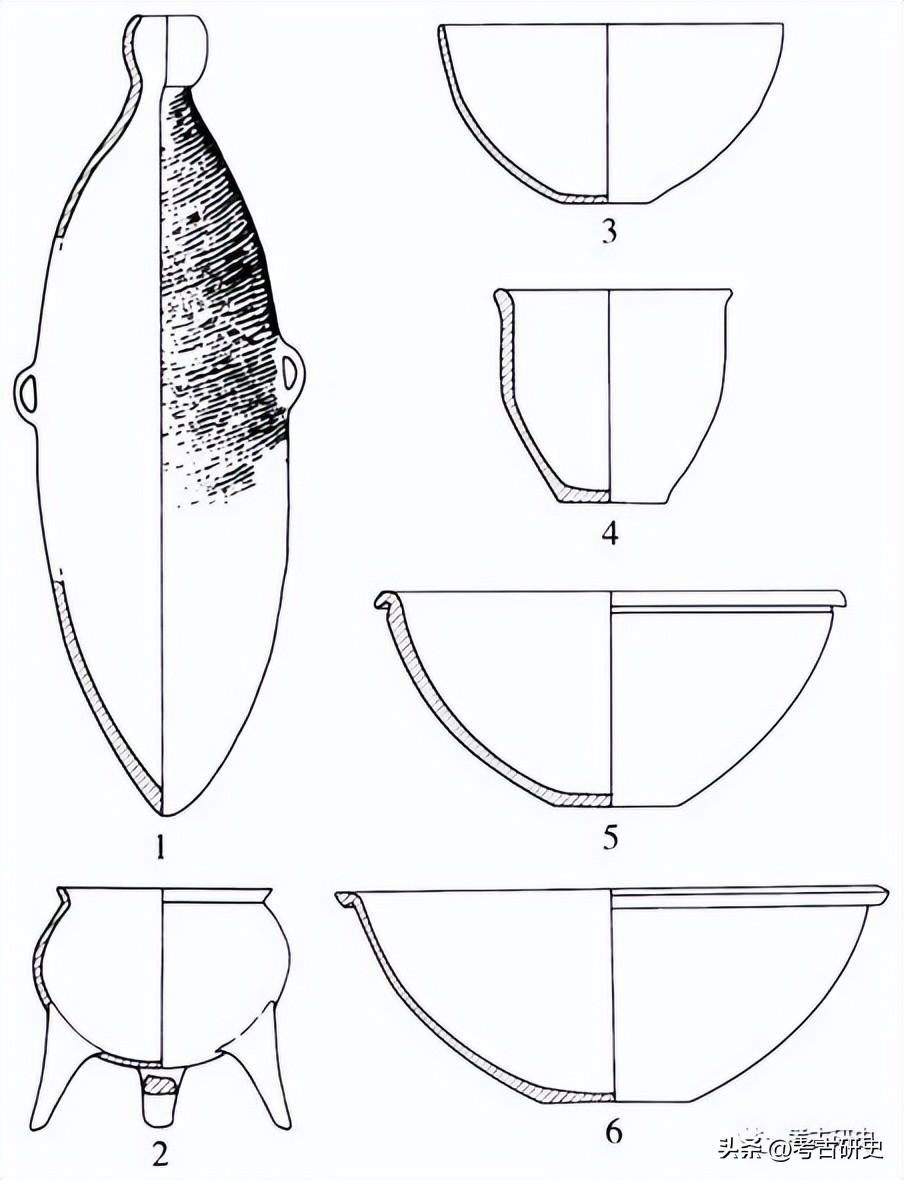

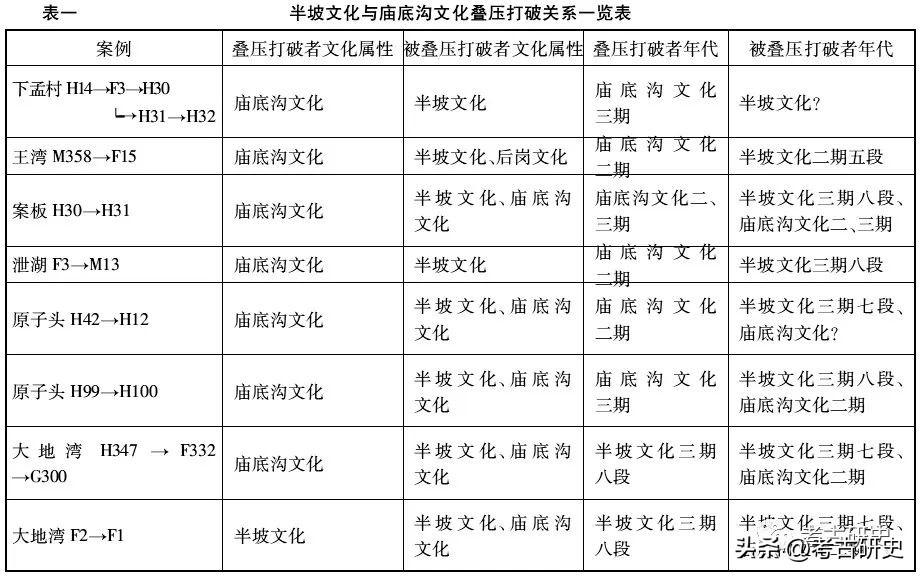

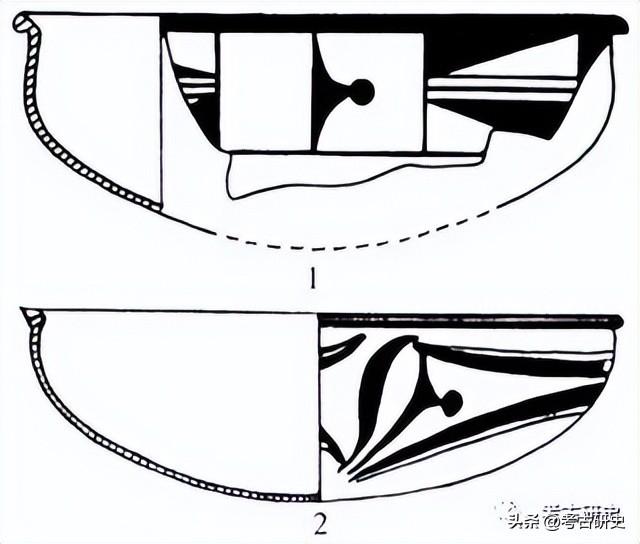

甘肃秦安大地湾遗址有一组层位关系(25)为H347叠压F332,F332叠压G300。浅腹圜底钵H347∶8,器表绘由弧三角构成的花瓣图案(图一二,3),与原子头H100∶5相似,年代相当,属半坡文化三期八段。夹砂绳纹罐F332∶3(图一二,4),方唇,鼓腹,小底,器表绳纹分为上下两段,方向有别。目前学界对半坡文化和庙底沟文化的夹砂罐演变规律的认识尚不清。发掘报告发表了G300出土的6件陶器,有蒜头瓶(图一二,2、7)、弦纹圜底钵(图一二,1)、叠唇敛口绳纹缸(图一二,5)、直口彩陶钵(图一二,6)、彩陶圆陶片(图一二,8)。其中蒜头瓶G300∶P15,器表绘由黑彩三角和直线构成的图案,与宝鸡北首岭遗址M361∶4、M52∶1(26)和临潼姜寨第二期M128∶1等同类器相同部位的纹样相同,年代相当,属半坡文化三期七段;直口彩陶钵G300∶P10,器表绘由直线、弧三角构成的图案,属庙底沟文化遗物。因此,可将G300视为半坡文化遗物与庙底沟文化遗物共存的堆积单位。蒜头瓶G300∶P14顶部的黑彩箭头状纹样始见于河南临汝洪山庙瓮棺葬祭祀坑出土陶器上,年代当不早于庙底沟文化三期。

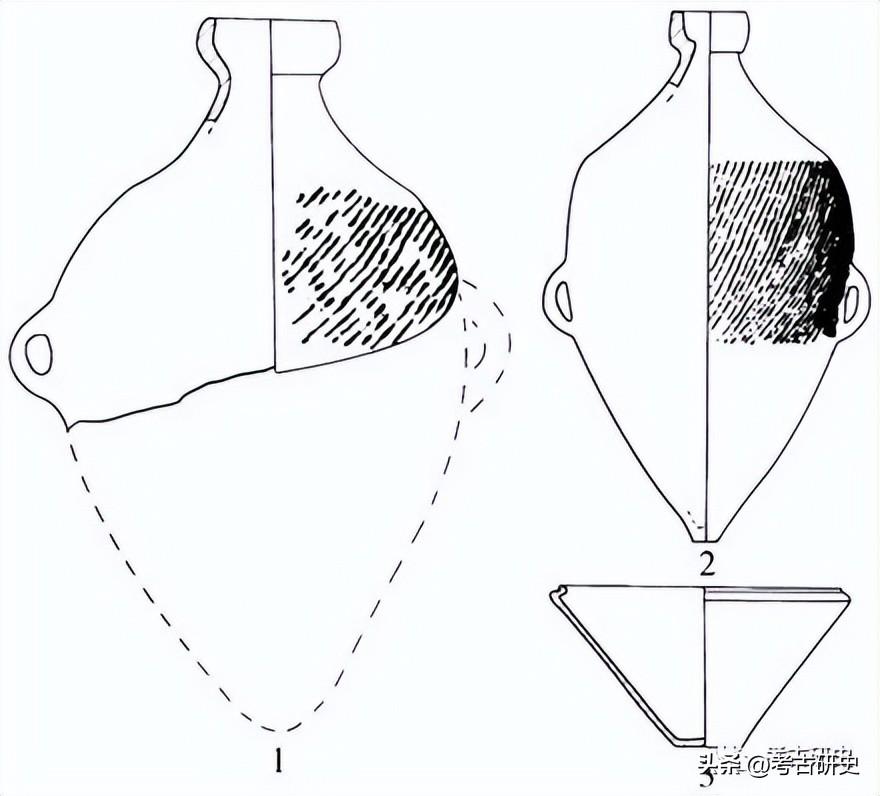

大地湾遗址还有一组叠压打破关系,即同为第二期的F2叠压F1。其中,发掘报告发表了F2出土的2件陶器。其中1件为葫芦口小口尖底瓶F2∶14,器身较长,腹中部有双耳,尖底与器身分界明显,呈柄状(图一三,1)。此种形式的尖底瓶在陇县原子头遗址较为多见,如H65∶5、F3∶2等,属于其三期遗存,相当于半坡文化三期八段。另1件为敞口彩陶盘残片(图一三,6)。发掘报告发表了F1出土的5件陶器,分别为卷沿圜底鱼纹盆(图一三,3)、卷沿曲腹花卉纹盆(图一三,2)、宽带纹圜底钵(图一三,5)、夹砂罐(图一三,4、7)。其中,卷沿圜底鱼纹盆F1∶2,器表所绘鱼纹为身体拉长的散化鱼纹,相当于半坡文化三期七段;卷沿曲腹花卉纹盆F1∶4,器表所绘图案为细线、弧三角和圆点构成,器形和图案均较规整,年代相当于庙底沟文化二期。F1也是半坡文化遗物与庙底沟文化遗物共存的堆积单位。

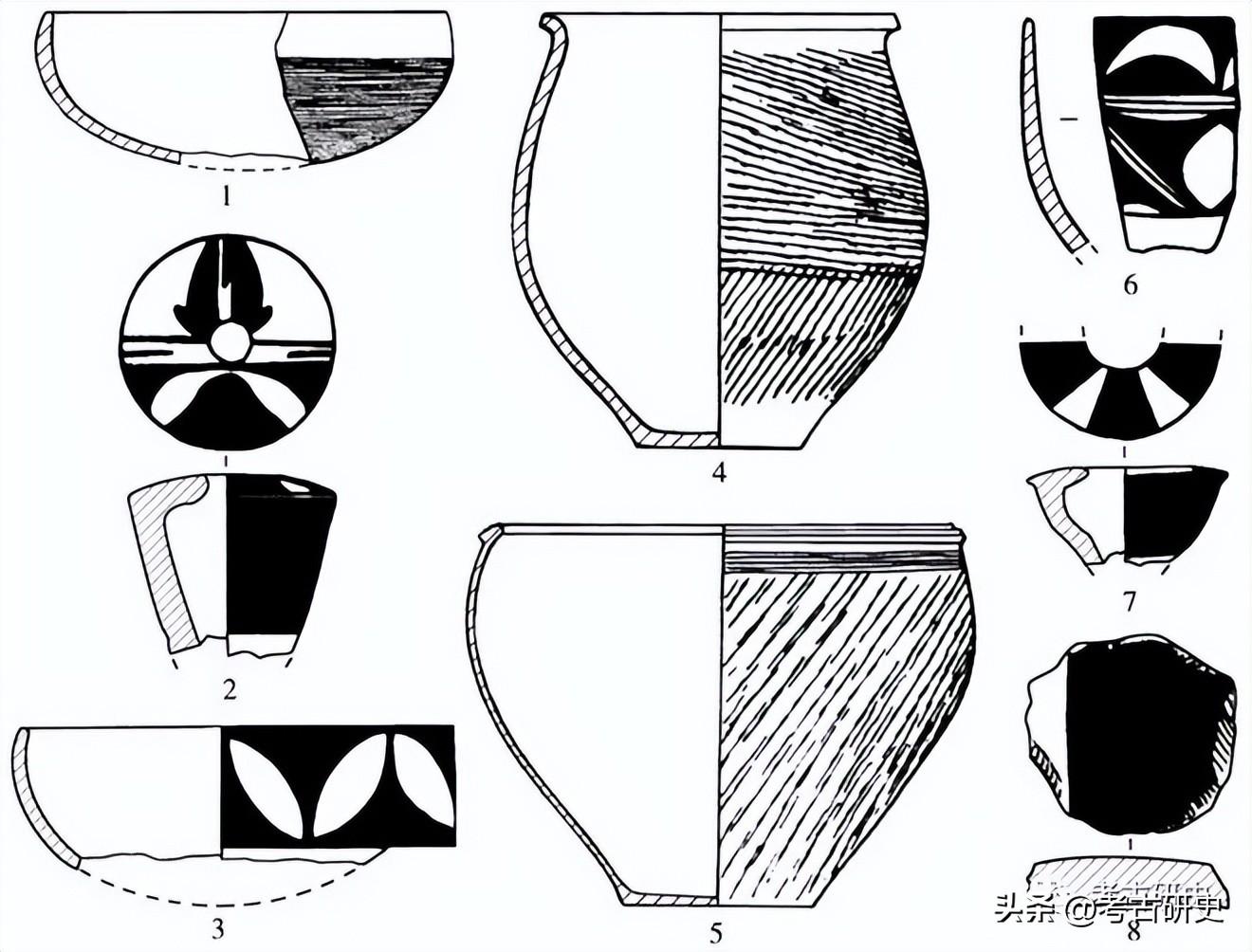

综合上文半坡文化和庙底沟文化遗迹堆积单位的叠压打破关系,可以发现有四种情况(表一)。一是庙底沟文化堆积单位叠压打破半坡文化堆积单位,如下孟村H14→F3,F3→H30、H31、H32;泄湖F3→M13。二是庙底沟文化堆积单位叠压打破半坡文化与后岗文化共存堆积单位,如王湾M358→F15。三是庙底沟文化堆积单位叠压打破半坡文化与庙底沟文化共存堆积单位,如案板H30→H31;原子头H42→H12,H99→H100;大地湾H347→F332→G300。四是半坡文化堆积单位叠压打破半坡文化与庙底沟文化共存堆积单位,如大地湾F2→F1。

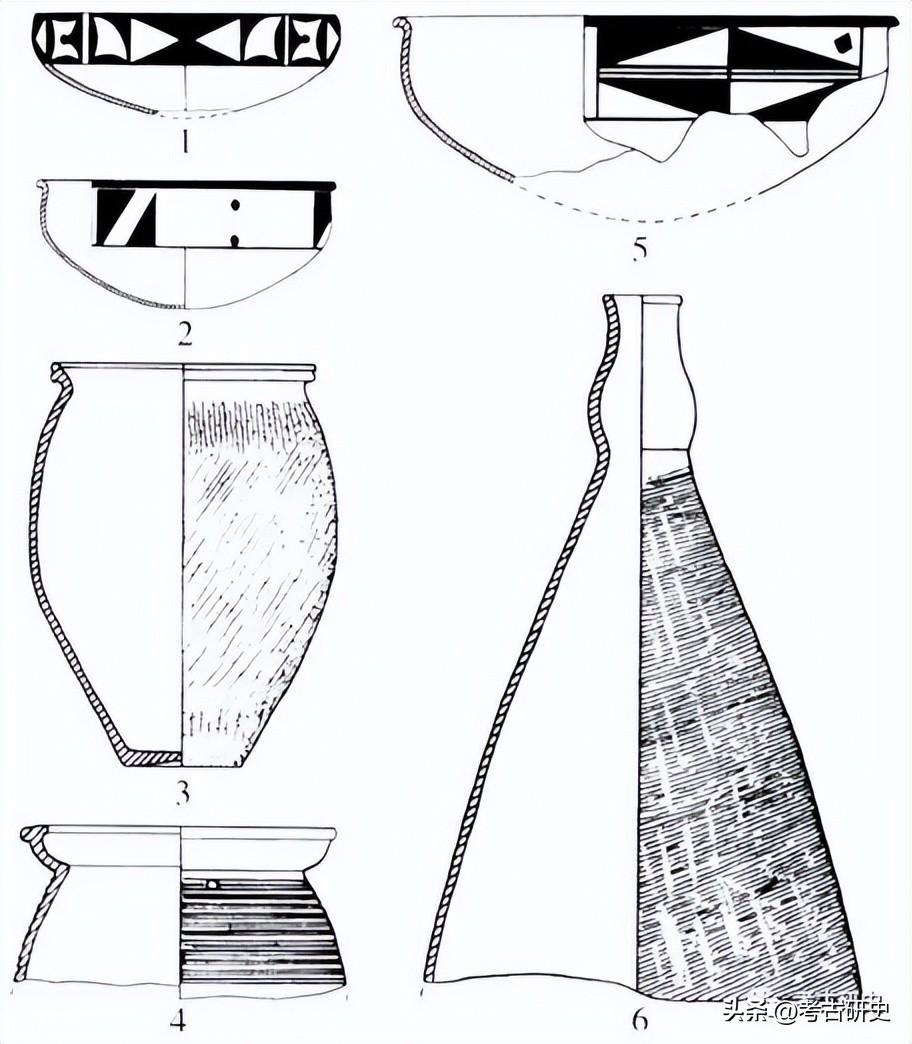

图一二 大地湾遗址出土陶器

1.弦纹圜底钵(G300∶51) 2、7.蒜头瓶(G300∶P14、P15) 3.浅腹圜底钵(H347∶8) 4.绳纹罐(F332∶3) 5.叠唇敛口绳纹缸(G300∶6) 6.直口彩陶钵(G300∶P10) 8.圆陶片(G300∶49)

图一三 大地湾遗址出土陶器

1.葫芦口小口尖底瓶(F2∶14) 2、3.彩陶盆(F1∶4、2) 4、7.罐(F1∶13、14) 5.圜底钵(F1∶5) 6.彩陶盘口沿(F2∶P21)

从表一可以看出,庙底沟文化二期不早于半坡文化二期五段(王湾M358→F15),也不早于三期七段(原子头H42→H12)和三期八段(泄湖F3→M13);庙底沟文化三期不早于半坡文化三期八段(原子头H99→H100);半坡文化三期八段不早于庙底沟文化二期(大地湾H347→F332→G300、大地湾F2→F1)。由此似可得出这样的认识:庙底沟文化二期与半坡文化三期七段同时、庙底沟文化三期与半坡文化三期八段同时。

二、从共存关系看两者的年代

在上文的分析中,我们实际已接触到了半坡与庙底沟两文化遗物或文化因素共存的一些堆积单位,诸如案板H31、原子头H12、原子头H100、大地湾G300、大地湾F1等。半坡文化与庙底沟文化共存有两类情况,一类是两文化遗物在同一堆积单位内的共存,一类是两文化的文化因素在同一件器物上的共存。

邠县下孟村遗址F1出土一组生活用器,发掘者在简报中指出:“这里所出的器物,它不仅具有庙底沟类型的特点(原报告图三,2、6、7、8),同时也存在半坡类型的特点(原报告图三,1、3、4、5、9)”(27)。最早使用这组关系论证半坡和庙底沟两文化关系的是张忠培执笔的《元君庙仰韶墓地》(28),作者将原报告认为的分属两文化的陶器调整后重新分为两组(29),并分别与元君庙墓地三期、泉护村一期的同类器相比较,得出“F1的一部分器物同于半坡类型的晚期,另一部分器物则完全同于庙底沟类型的晚期”的认识。以本文的视角观之,原报告中的敛口深腹盆(图一四,3)的年代与下孟村H14出土的同类器(见图二,5、6)接近或稍早,相当于庙底沟文化二、三期;原报告中的杯形口小口尖底瓶(图一四,1)与元君庙三期同类器M466∶3(图一四,2)相同,属半坡文化三期七段。

图一四 下孟村F1出土陶器与相关陶器

1、2.小口尖底瓶(下孟村F1出土、元君庙M466∶3) 3.敛口深腹盆(下孟村F1出土)

图一五 王墓山坡下ⅠF1平、剖面图

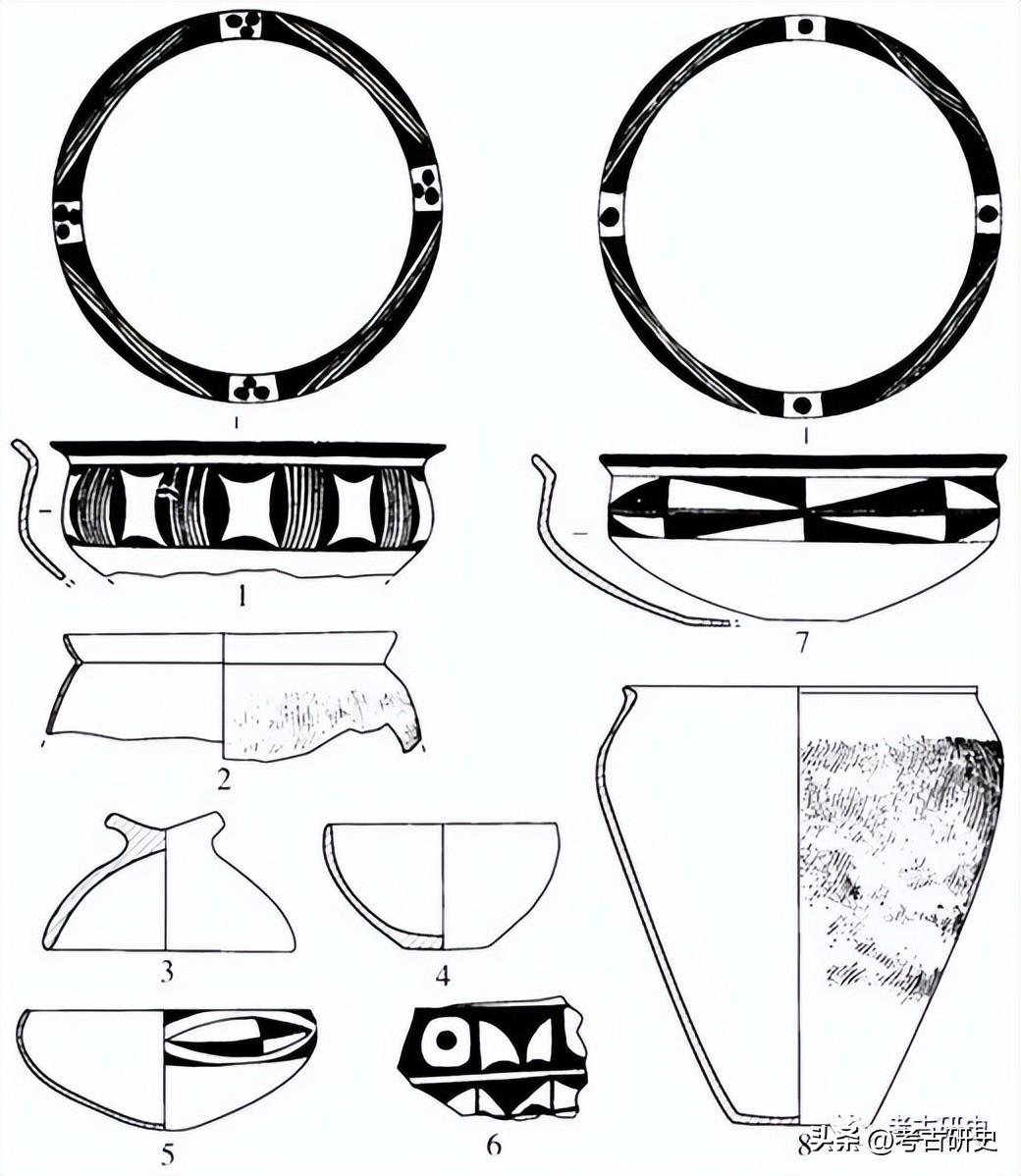

内蒙古凉城王墓山坡下遗址(30)有两个共生的堆积单位,即F1和其室内窖穴H1(图一五)。H1出土7件陶器,包括2件卷沿圜底鱼纹彩陶盆(图一六,1、3)、2件侈沿圜底彩陶盆(图一六,2、5)、2件曲领弦纹夹砂罐(图一六,6、7)、1件环带纹彩陶钵(图一六,4)。其中2件卷沿圜底鱼纹彩陶盆为半坡文化的典型器物,其他诸器也是半坡文化的常见器物。圜底鱼纹彩陶盆(H1∶2)上的鱼纹为图案化的散化鱼纹,年代属于半坡文化三期七段。F1出土15件陶器,包括2件重唇口小口尖底瓶(图一七,3、7)、1件侈沿圜底彩陶盆(图一七,10)、5件罐(图一七,1、2、4、6、14)、1件火种罐(图一七,12)、3件环带纹彩陶钵(图一七,11、13、15)、2件侈口盆(图一七,5、8)、1件器盖(图一七,9)。其中重唇口小口尖底瓶和侈沿圜底彩陶盆为庙底沟文化的典型器物,其他诸器也是庙底沟文化的常见器物。重唇口小口尖底瓶F1∶21,口部较高,内敛明显,与晋南翼城北橄采H2∶7、芮城东庄村H117∶1∶1(31)形态接近,年代当不晚于庙底沟文化一期(32)。两遗迹单位出土的侈沿圜底彩陶盆的形态、图案相同,曲领弦纹罐的器形相同,表明二者年代相当。

图一六 王墓山坡下ⅠH1出土陶器

1~3、5.彩陶盆(ⅠH1∶2、3、8、6)4.彩陶钵(ⅠH1∶4)6、7.罐(ⅠH1∶5、7)

图一七 王墓山坡下ⅠF1出土陶器

1、2、4、6、14.罐(ⅠF1∶19、18、13、14、23) 3、7.重唇口小口尖底瓶(ⅠF1∶21、22) 5、8.侈口盆(ⅠF1∶11、12) 9.器盖(ⅠF1∶15、16) 10.彩陶盆(ⅠF1∶20) 11、13、15.彩陶钵(ⅠF1∶8~10) 12.火种罐(ⅠF1∶17)

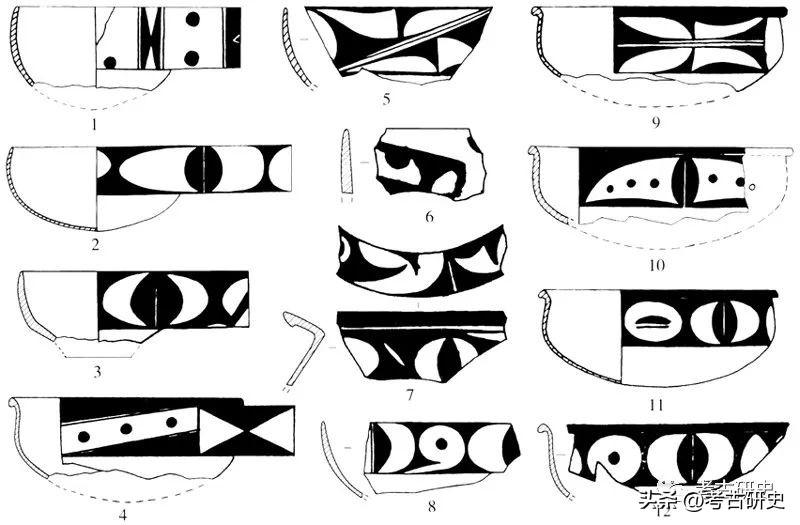

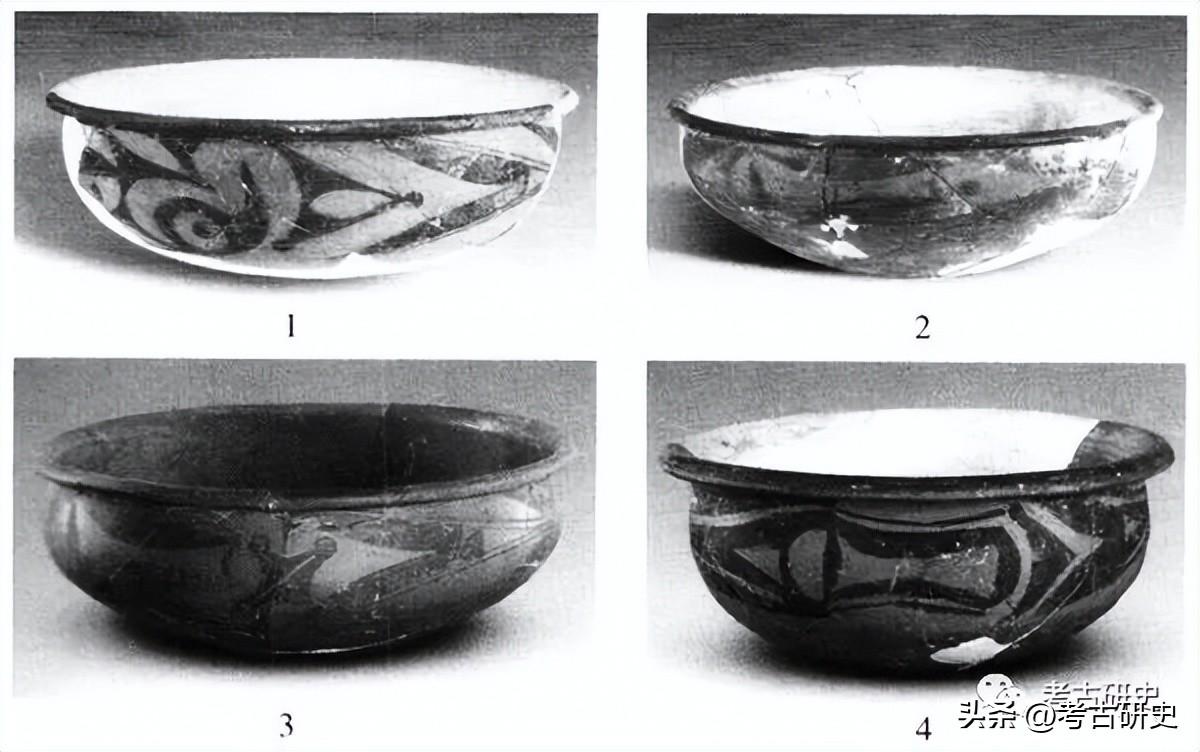

陕西陇县原子头F33出土一组陶器,包括1件卷沿圜底鱼纹彩陶盆(图一八,1)、2件敛口圜底花卉纹彩陶钵(图一八,3、4)、1件侈沿深腹花卉纹彩陶缸(图一八,2)、1件侈口深腹夹砂绳纹罐(图一八,5)。其中卷沿圜底鱼纹彩陶盆F33∶4,腹部绘制图案化的鱼纹,鱼的头部是用弧三角花卉纹表现的。该彩陶盆集半坡和庙底沟两文化因素的彩陶图案于一体,与其纹样、器形几乎完全相同的器物还有秦安大地湾遗址二期K707∶1,从鱼纹的样式判定,其年代相当于半坡文化三期七段。侈沿深腹花卉纹彩陶缸F33∶31,腹部绘制弧三角、圆点等构成的花卉图案,其腹部比泉护村一期二段彩陶盆H224∶501的腹部更深,而与下孟村H14出土的同类器形态相同,年代相当,属于庙底沟文化三期。

陇县原子头三期H65共有6件陶器发表,包括1件葫芦口小口尖底瓶(图一九,6)、2件卷沿圜底彩陶盆(图一九,2、5)、1件夹砂曲领弦纹罐(图一九,4)、1件夹砂侈口重唇绳纹罐(图一九,3)、1件敛口圜底彩陶钵(图一九,1)。其中葫芦口小口尖底瓶H65∶5和腹部绘直边三角纹的彩陶盆H65∶2为半坡文化的典型器物,而腹部绘由直边三角与弧三角、圆点组成图案的圜底钵H65∶4则是半坡与庙底沟两文化共生的器物。从尖底瓶和彩陶盆的形态和纹样看,其年代与大地湾F2及东庄村遗存的年代相当,属半坡文化三期八段。圜底钵上的正面鸟纹为图案化的鸟纹,属庙底沟文化三期。

图一八 原子头F33出土陶器

1.彩陶盆(F33∶4) 2.彩陶缸(F33∶31) 3、4.彩陶钵(F33∶1、5) 5.绳纹罐(F33∶2)

图一九 原子头H65出土陶器

1.彩陶钵(H65∶4) 2、5.彩陶盆(H65∶3、2) 3.绳纹罐(H65∶1) 4.弦纹罐(H65∶9) 6.葫芦口小口尖底瓶(H65∶5)

图二○ 王家阴洼M61出土陶器

1.葫芦瓶(M61∶2) 2.彩陶钵(M61∶7) 3.素面钵(M61∶2,原报告重号)

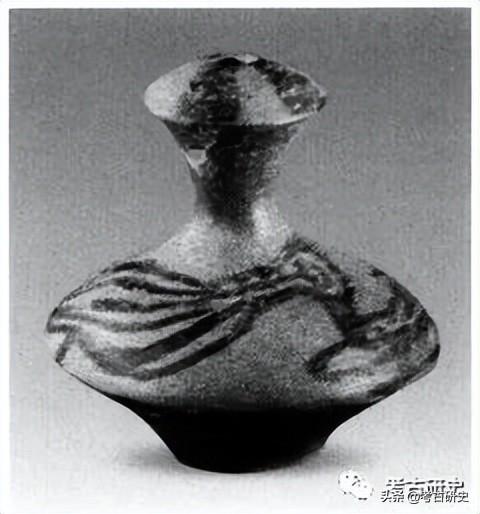

甘肃秦安王家阴洼墓地(33)M61共有3件陶器发表,分别为葫芦瓶(图二○,1)、彩陶平底钵(图二○,2)、素面平底钵(图二○,3)。其中,葫芦瓶为半坡文化的典型器物;彩陶平底钵的腹部绘由弧三角、圆点构成的花卉图案,为庙底沟文化的典型器物。葫芦瓶的年代属半坡文化三期七段,彩陶钵与大地湾H379出土的同类器相同,相当于庙底沟文化二期。

山西芮城东庄村H104是器物发表较多的一个遗迹单位,主要有卷沿彩陶盆(图二一,1、7)、敛口小平底彩陶钵(图二一,5)、夹砂绳纹瓮(图二一,8)、夹砂罐(图二一,2)、钵(图二一,4)、器盖(图二一,3)、彩陶片(图二一,6)等。其中,彩陶盆H104∶4∶11,腹部绘由直边三角纹构成的图案,是半坡文化东庄阶段的典型器物,属三期八段;H104∶4∶4,器表绘由弧三角、圆点构成的花卉图案,为庙底沟文化器物,因陶片过于碎小,难以判定具体年代。值得注意的是,腹部绘由弧三角和平行线构成图案的彩陶盆H104∶4∶18,图案已具有大司空文化风格,暗示该遗迹单位的年代不早于庙底沟文化三期。

图二一 东庄村H104出土陶器

1、7.彩陶盆(H104∶4∶18、11) 2.罐(H104∶4∶5) 3.器盖(H104∶1∶4) 4.钵(H104∶3∶9) 5.彩陶钵(H104∶2∶16) 6.彩陶片(H104∶4∶4) 8.瓮(H104∶4∶10)

图二二 大地湾H379出土彩陶器

1、2、5、8.钵(H379∶130、139、P186、P185) 3.碗(H379∶109) 4、7、9~12.盆(H379∶188、P189、124、148、156、P47) 6.陶片(H379∶P190)

秦安大地湾遗址第二期遗存H379有近30件陶器发表(图二二),其中大部分是彩陶盆和彩陶钵,属半坡文化者主要有饰由直边三角和圆点构成图案的卷沿圜底盆和圜底钵,为半坡文化东庄阶段的典型器物,属半坡文化三期八段;属庙底沟文化者主要有饰由弧三角和圆点构成图案的卷沿盆和钵,图案显得简单、潦草,与泉护村一期三段的彩陶风格一致,当属庙底沟文化中年代较晚者。

图二三 鱼吞鸟图案彩陶葫芦瓶、蒜头瓶

1、2、4.葫芦瓶(姜寨H467∶1、姜寨M76∶10、姜寨M76∶10) 3.蒜头瓶(武功游凤采集)

图二四 大地湾遗址出土鱼鸟图案彩陶盆

1.K707∶1 2.T204③∶40 3.F227∶2 4.H227∶22

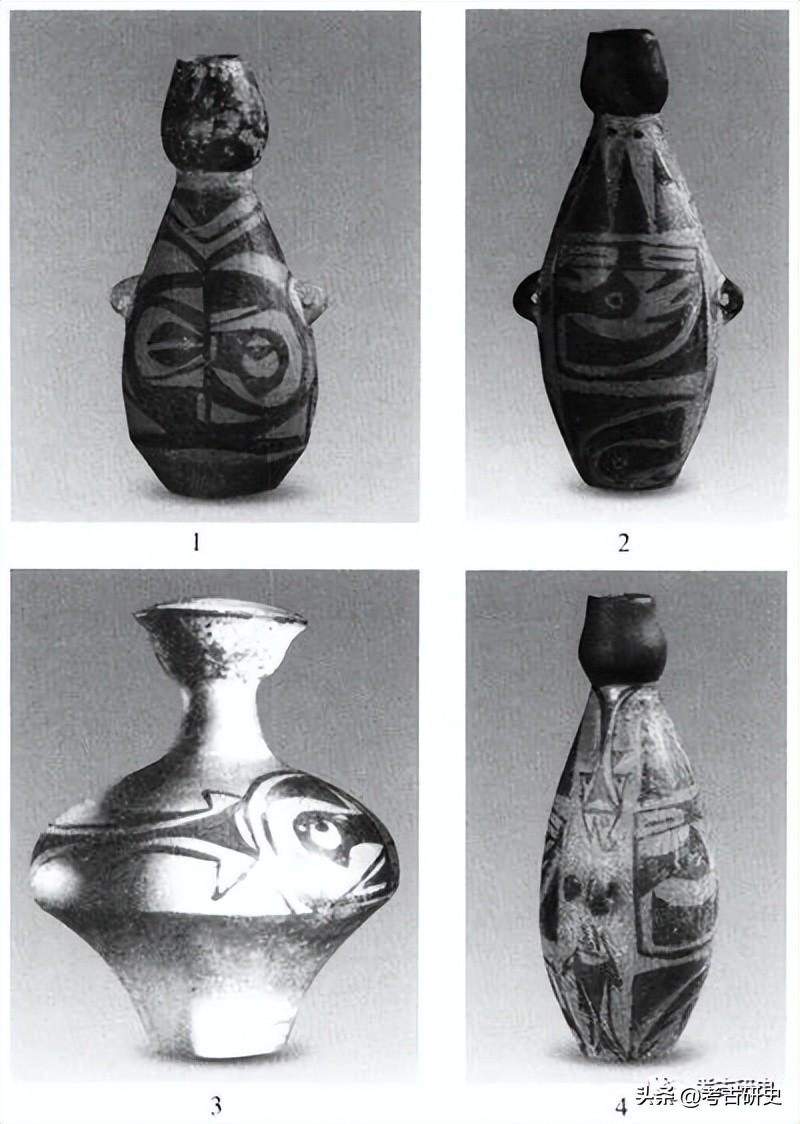

半坡文化与庙底沟文化因素共存于同一器物上,主要是半坡文化的鱼纹与庙底沟文化的鸟纹、花卉纹绘制在同一器物上。这一情况在上文的举例研究中已涉及,如原子头H12∶5、F33∶4、H65∶4及大地湾K707∶1等彩陶盆。原子头F33∶4(见图一八,1)和大地湾K707∶1彩陶盆,器表图案为两条头尾衔接的鱼,鱼的腰身和尾部是图案化的画法,鱼头则由弧三角和圆点纹样构成,表现的是鱼吞鸟或花卉。表现鱼吞鸟情境的彩陶器还有临潼姜寨第二期遗存的葫芦瓶H467∶1(图二三,1)、M76∶10(图二三,2、4)和陕西武功游凤采集的蒜头瓶(34)(图二三,3)。姜寨M76∶10彩陶葫芦瓶,侧面各绘两条鱼头相对的鱼,鱼纹介于写实与图案化之间,年代当属半坡文化二期五段。武功游凤采集的蒜头瓶器表鱼纹也介于写实与图案化之间,年代应与姜寨H467∶1彩陶葫芦瓶相当。姜寨H467∶1葫芦瓶,腹部下垂,双耳位于腹上部,年代约相当于半坡文化二、三期之间。3件瓶上为鱼所吞的鸟头都很具象,按鸟纹从具象到抽象演变的趋势分析,其年代应相当于庙底沟文化一期。

大地湾遗址K707∶1(图二四,1)、F227∶2(图二四,3)、H227∶22(图二四,4)、T204③∶40(图二四,2)、原子头H12∶5(见图九,4)、H48∶2(图二五,1)、武功游凤采集鱼纹彩陶盆(图二五,2)等,均为卷沿圜底彩陶盆,器表绘两条鱼,两条鱼的头尾衔接处间以由弧三角和圆点表现的正视鸟纹。从鱼纹由写实到图案化的演变过程看,原子头H48∶2,鱼纹已演化为直边三角纹,年代较晚,约相当于半坡文化三期八段;其余7件鱼纹均为拉长身体的图案化鱼纹,相当于半坡文化三期七段。介于两条鱼之间的正面鸟纹均已图案化,年代当不早于庙底沟文化三期。

图二五 鱼鸟图案彩陶盆

1.原子头H48∶2 2.武功游凤采集

图二六 鸟衔鱼图案彩陶蒜头瓶(宝鸡北首岭M52∶1)

图二七 鸟衔鱼图案彩陶缸(临汝阎村采集)

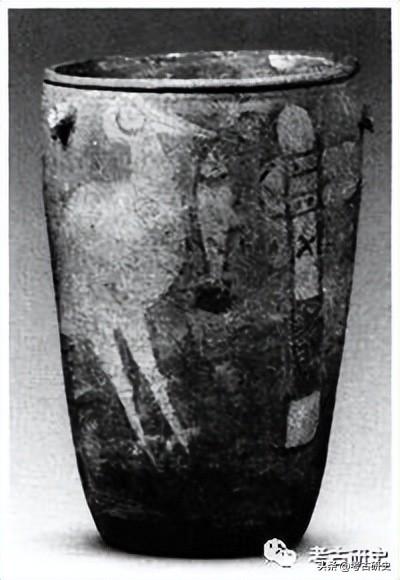

宝鸡北首岭M52∶1彩陶蒜头瓶,上腹绘写实的鸟衔鱼(图二六)。从该器的形态看,当为半坡文化三期七段器物。表现鸟衔鱼情境的还有著名的河南临汝阎村的鹳鸟石斧彩陶缸(35)(图二七)。该器的文化性质当属庙底沟文化。从汝州洪山庙(36)等地的材料看,该器应为庙底沟文化最晚时期的遗物。

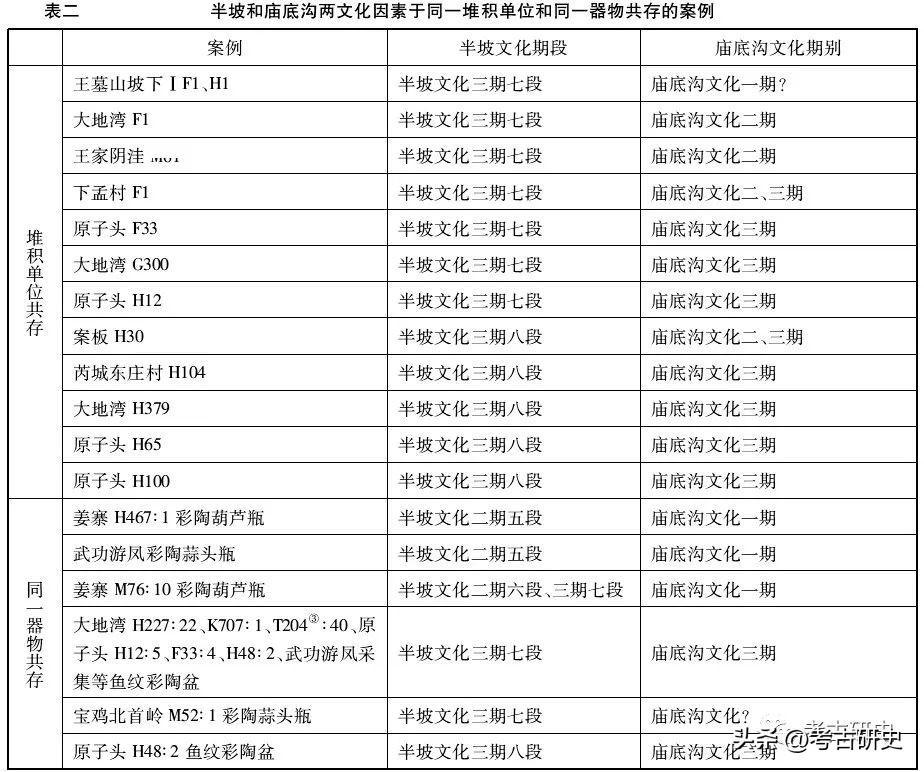

综合上文半坡和庙底沟两文化因素于同一堆积单位和同一器物共存的案例(表二),可以看出,半坡文化的一期及二期的较早阶段不见其与庙底沟文化共存的实例;庙底沟文化的因素最早出现当于半坡文化二期五段,即武功游凤彩陶蒜头瓶和姜寨H467∶1彩陶葫芦瓶代表的阶段,此时庙底沟文化的鸟纹较为写实;半坡、庙底沟两文化的大量共存发生在半坡文化的晚期,即三期的七、八两段,其中八段与庙底沟文化二、三期共存,而七段却与庙底沟文化一、二、三期都共存,如果排除与一期共存的特例(37),则也与二、三期共存。

综合从分析叠压打破关系与共存关系得出的认识,本文关于半坡文化和庙底沟文化年代关系的结论是:半坡文化的一期早于目前识别出的以泉护村遗址为代表的庙底沟文化,庙底沟文化的一期可以早到半坡文化的二期,半坡文化的三期和庙底沟文化的二、三期是两文化的并行发展时期,半坡文化和庙底沟文化的结束大抵同时。半坡文化和庙底沟文化的谱系关系应是在确定年代关系基础上的延伸问题,拟另文讨论。

附记:本文是据“彩陶中国——纪念庙底沟遗址发现60周年暨首届中国史前彩陶学术研讨会”会议发言改写而成。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000