周振鹤:客家源流异说

客家人,或者说操客家方言的人在国内外约有三千七百万人,是一支很重要的建设力量。但是客家人到底如何形成,至今尚未完全定论,这是文化史和移民史方面的一个悬案。由于源头不明,所以历来的研究是将客家的源与流合而治之,认为客家的源流由几个不同时期的移民所共同形成,其中最具代表性的是五期移民说,这是罗香林先生在《客家研究导论》〔1〕里首先提出,而为学术界所普遍接受的说法。这种说法是把自西晋永嘉丧乱以来的五次较大规模的移民运动合而成为客家的源流。但是我以为,五期说在方法论上有较大的漏洞,无法分别客家的源和流,因此八年前,我在《中唐安史之乱与北方人民的南迁》〔2〕一文的最后部分,曾以近千字的篇幅分析客家形成的源头,反对旧来的五期说。由于文章主题所限,未能深入展开。该文虽然得到一些人的赞同〔3〕,但因为拙作载于《中华文史论丛》,读者面较窄,未引起广泛的注意,故亦未见有任何批评意见。从前年在梅州市召开的世界客属恳亲大会看来,五期说至今仍然是解释客家源流的权威说法,以是不揣冒昧,再次稍申原义,以期引起争论,达到共识。

五期说的困境

客家人是北方的移民所形成,这点毫无疑问。问题是哪一次移民运动所形成以及到底如何形成。由于解释上的困难,过去所有的研究者都无法确指到底哪一次或哪几次移民是客家之源,只能含糊地认为历次迁徙运动所产生的移民都是今日客家的先人。所以五期说并非罗香林先生凭空的想象,而是他总结、修订与综合在他之前各家学说的产物。在上一世纪以及本世纪初,已经有过一些外国学者和传教士提出三期或五期的假设。在罗之后,也仍有其他学者提出不同的分期说。但所有这些分期假设仅止于争论移民的次数与移民的时代而已,而并未去认真考虑这些不同时期的移民是否能够经过这么简单的叠加而成为客家的先民。

罗氏“五期移民说”的五期是指:(1)西晋永嘉丧乱以后;(2)唐末黄巢起义之后;(3)北宋靖康之难以后至宋元之际;(4)清康熙初叶至乾嘉之际;(5)清同治六年至本世纪三十年代。五期说只是罗列移民的事实,不分主次不别源流,而且不说清五期移民所以能够综合或叠加的道理。不过罗氏在叙述五期移民时,于第一、二期用“客家先民”字样,而于三、四、五期则直用“客家”二字,大约其心目中,乃以前二期为源,而以后三期为流。但即便是这种思路,也还存在问题。因为所谓第二期的黄巢起义上距东晋南朝已四、五百年,此时来到南方的北方移民(其实并不存在,下面再分析)凭什么标志去跟四、五百年前就已南来的先行者融合在一道——而不跟当地的土著融合——从而形成客家人的共同祖先呢?《客家研究导论》于此没有作出任何说明。如果我们替罗先生设想,他是以客方言的共同性为出发点的,那么这在事实上是不可能的。因为,东晋南朝时期迁移到江西地区的北方侨民很少〔4〕,他们当时带来的北方方言必然要被当地在数量上占优势的原住民所同化、所消融,而不可能保持永远不变,等到四、五百年后再叠加上去第二期,即黄巢起义所引起的北方移民方言的影响。这是一。

第二,黄巢起义事实上并未形成全国性的自北而南的移民浪潮。这是因为起义的农民军并未建立固定的根据地,只是南下北上不断转徙的流动作战,在这种情况下,战乱的影响主要只在作战地点附近,并非遍地狼烟,处处疮痍。因而逃避战乱的迁徙行为往往只是短距离的,就近的移动,不会造成定向的自中原而江南的大规模移民(当然少数的由北而南的长距离迁移也可能发生)。何况黄巢起义军南北转战大半个中国,即在南方亦非安定之地,何能使得北人大规模南迁呢?在唐代的确发生过一次自北而南的移民大浪潮,但这次移民运动是由安史之乱所引起,并非黄巢起义所造成。安史之乱与其前的西晋永嘉丧乱和其后的靖康之难一样,都是发生在整个中原地区,与此同时,南方又相对安定,因而自然逼迫北方人民往南迁移,这与黄巢起义的影响显然是不同的(当然,安史之乱所引起的移民运动,过去被整个史学界所忽略,并非仅罗先生一人而已)。虽然黄巢起义军未造成大规模长距离的移民,但在经过江西时,是可能使安史之乱以后来到江西的原北方移民,再度播迁至赣南与闽赣山区的。客家家谱中所看到的因黄巢之乱而进入赣闽粤交界山区的移民并非直接一步自北方迁来,而是从江西就近迁入的。在罗先生所举的第一、二期移民的族谱中,也看不出他们是一步由中原迁到今天的客居地的。

第三,五期说所利用的材料存在问题。罗先生的基本依据是族谱,然后辅以正史的记载。但是这些族谱大都修撰于晚近,因此上溯至唐宋时代以至东晋南朝的记事,其真实性是大打折扣的。对于族谱的不可靠性,宋人在《齐东野语》里已说得很透彻,欧阳修以修谱名家,尚且对欧阳氏从唐至宋的世系都弄不清楚〔5〕,又怎能保证千百年后的人, 在叙其祖宗的播迁原因与过程时能准确无误呢?因此对于唐宋时代及其以前的移民情况,我们应尽量以当时或相距不远的正史或其他可靠的文献记载为主,而后再参考族谱的记载,而不应该倒过来。退一步说,即使我们相信所有族谱的可靠性,那么就以《客家研究导论》第二章所举证的几部第一期移民的族谱而言,我们又怎能确定这些移民在迁到南方后就直接成了客家先民呢?也许他们是在辗转迁入赣闽粤山区以后,才同化于当地已经形成的客家文化中,也说不定呢?在这一期移民族谱中,罗先生所举有八份材料,似乎只有一份是载明直接从北方迁至赣闽粤山区的。这一份是《崇正同人系谱》卷二《民族》的赖氏条,载赖氏一祖先于“晋末丁世变,避居南康。……”但南康亦有两解,一是赣北的南康军,一是赣南的南安军南康县。

由于五期说难于分辨客家的源与流,因此讨论客家源头必须另辟蹊径。客家人的最主要特征是客家方言,我们应该从方言认同的角度来进行探讨。

方言认同

汉民族虽然只是文化上的意义,而非血缘上的概念,但至今并无人将其按血缘来分别派系。无论是东西南北的汉人,都被看成一系。他们的分别主要体现在地域方面。中国长期稳定的地方行政区划,积淀成为特殊的地域文化心理,加之小农经济所造成的安土重迁心理,使得人与土地牢牢结合在一起。于是在相互介绍中,紧接着尊姓大名之后的便是仙乡何处的问题。过去,在一个人履历中,祖宗三代与原籍本贯是最重要内容,因此地域认同是划分汉人的主要标尺,也是中国人处理人际关系的基本认识之一。每个人都有各自的本贯和出生地,并以此被称为河北人、福建人,或者更小的范围,保定人、厦门人等等。同一本贯的人被称为同乡,同乡的范围越小越亲热。同是福建人,这是大同乡,同是厦门人 ,这是小同乡,还可以小到同是鼓浪屿人的程度。在福建省内,厦门人不以为与福州人是同乡,而到了福建以外的地方,厦门人与福州人就是福建老乡了。“老乡见老乡,两眼泪汪汪”,这就是最通俗最大众化的地域认同。对大部分中国人而言,地域认同是最重要的认同方式。

上一世纪下半叶以来,由于有土客的矛盾产生,方言认同的趋势逐渐突显,特别是对客家人来说,方言认同的意义比地域认同更重要。客家人当然也有地域认同,梅县的客家人自然也是广东人,永定的客家人自然也是福建人。但无论是客家人本身,还是非客家人而言,无疑都会认为客家人的方言认同是超越性的,超越于地域认同之上。“宁卖祖宗田,不卖祖宗言”,是客家人的共识。客家方言不但是客家人凝聚力所在,也是区分客家人与非客家人的根本标志。这无论是对国内的客家人或是海外的客家人都是如此〔6〕。

当然地域认同往往也包含方言认同。小同乡不但是方言相同,甚至可能是乡音无别。在这里,地域认同与方言认同是一致的。但大同乡就不一定。汉语方言极其复杂,尤其南方方言,同一省之内不能通话乃是常见之现象。但一般而言,地域认同均可以超越于方言认同之上,这就是过去福建同乡会、广东同乡会得以出现的基本背景。但是倒过来的定理并不能成立,也就是说,方言认同并不能包含地域认同。特别是对于居民成份的大部分是移民而非土著的地区,如台湾与东北而言,更是如此。台湾的大部分人讲闽南方言,但他们并不被看成闽南人,而被认为是台湾人。东北人大都由山东与河北迁来,东北方言是华北方言的大规模转移,但东北人并不被看成是山东人或河北人,而是很自然地被认为是东北人或更具体的辽宁人、吉林人或黑龙江人。很明显,从这个角度看,地域认同也是超越于方言认同之上的。唯独对于客家人来说,地域认同显然是次要的,无论是江西的、福建的、广东的,乃至广西、湖南、四川、台湾,只要讲客家方言,就被视为客家人。对于客家人来说,地缘关系当然也存在,但那是在县一级较低的层次上。方言认同是凌驾于地缘认同之上的。所以说到底客家人的最根本的标志是客家方言。

尽管客家人还有其他一些与众不同的文化特征,如圆形的大土楼,隆重的祭祖仪式,较高的文化水平,顽强的奋斗精神等等,但这些比起方言的特殊性来都不算是绝对的也不是最突出的特征。也因此,判断客家人的源头必须从客家方言的形成去寻根,而不是随意指认所有南来的移民以归宗。

客方言源头的探寻

客方言是北来移民所造成,这是毫无疑义的。不但客方言,所有汉语南方方言,都是北方移民在不同的历史时期先后来到南方而形成的。更扩而大之,北方方言的次方言如江淮官话、西南官话也都是移民运动的产物,换句话说,所有的南方方言,原来都是北方话,只是在不同的历史时期迁移到南方后,与北方方言走上了不同的发展道路而产生差异,进而演变为不同的方言〔7〕。一般以为客方言保留着古代北方语言的特征,其实这是南方六大方言的共同特征,并非只是客方言独有。从语言特征上来说,客家方言并不见得就比其他南方方言更为古老。

关于方言形成的源头是一个不易说清楚的问题。我推测,客方言的源头是中唐安史之乱以后来到江西地区的北方移民带来的。要说明这个问题,首先要解决几个前提:一是安史之乱的确引起由北而南的大规模移民;二是移民要在什么条件下才能保持原有的方言。以下先对这两个前提进行分析。

中国历史上有两次比较显著的由北而南的移民浪潮,一次发生在西晋永嘉丧乱之后,另一次则在北宋靖康之难以后,这是学术界的共识。但实际上,在这两次移民运动中间,还有一次规模不亚于两宋之际,但被忽略了的移民运动,那就是安史之乱所引起的北方人民的南迁。我在《中唐安史之乱与北方人民的南迁》一文中,已对这次移民运动作了比较详细的分析,文中的观点也已为学术界所接受。而对于客家人的形成来说,安史之乱引起的第二次移民运动正是关键所在。拙文认为,江西北部与中部地区在中唐以后接纳了数量颇大的北方移民,估计赣北的移民可能达到当地户口总数的三分之一以上,赣中则稍逊于一成。这些移民必然带来他们固有的方言,问题是这一移民方言将以什么方式发生变化,是继续保留下去还是融合到当地的方言中去。

我们曾以湖南地区的方言为例,论证过移民要保持自身的方言为例,其充要条件是移民过程短,而移民数量大,亦即在短时间内有集中大量的移民。如果移民数量足够大,但移民过程是断断续续的;或者移民过程虽是一次性的,但移民数量过少,就都不能使移民自身的方言长久保持下去,而会使移民方言渐渐消融于土著方言之中。当然即使在这种情况下,移民方言对土著方言一般也会产生某些影响〔8〕。安史之乱以后的移民正是具有短时间内集中大量移民的特点,所以对接受移民的南方地区的固有方言必然要产生很大的冲击。因此我推测在中唐以后,由于移民优势方言的作用,在荆南一带(即湖北荆州到湖南常德一带)产生了今日西南官话的端倪,而在江西的北中部则出现了客赣方言的共同源头。但在当时都还不能算是西南官话或是客方言与赣方言,只能称为苗头而已。来到荆南一带的移民的方言,因为在此后的上千年间,始终与广大的北方方言区连成一片,所以没有演变成为南方方言的一种,只是形成北方方言的一支次方言,即西南官话。而到达江西北、中部的北方移民则不同,他们又经历了一度或数度再移民过程,最后集中于赣南、闽西与粤东北交界连绵的山区,使得他们的方言与北方方言隔离开来,走上独特的发展道路,经过数百年的变迁,终于产生了客方言。

如果把安史之乱以后,北方人民来到赣北与赣中的迁徙过程作为客方言形成的第一步的话,那么,从江西北中部进入赣闽粤山区的短距离移民运动则是重要的,有决定意的第二步,如果没有这一迁徙过程,则中唐以后来到江西北中部的移民方言,充其量只会演变为北方方言的一支次方言,或与北方方言差别不太大的一种南方方言,如赣方言。赣方言与客方言的差异,极有可能就是有无短距离再移民的差异。也就是说,中唐以后留在江西北中部的北方移民,他们的方言经过与当地原住民方言的交融,以及千年以上的变迁,就逐步发展成为今日的赣方言。

第二步移民的分析

促使客方言形成的第二步移民过程从唐末五代,直到两宋之际,时有发生。但是要以唐末的移民最为重要。此次移民离中唐为时不远,移民的北方方言仍然保留着较原始的面目,未被当地方言所消融,因而使后来客方言形成时自然保留有较浓的中唐以前的北方方言的色彩。同时,就迁往闽赣山区的移民规模而言, 唐末的移民也比两宋之际要大〔9〕,造成了方言转移的优势。

所谓唐末指的是黄巢起义以后的时期。黄巢起义在江西引起了很大的震动,几乎没有那一州不受到战乱的影响,可以说在江南地区,要算江西受战乱影响最大。虽然关于黄巢起义军队下江南路线,文献记载很混乱,但进入江西是确定无疑的。乾符四年(877年)抚州、 洪州一度被义军占领过。乾符五年三月,黄巢部分义军再攻江西,陷虔、吉、饶、信等州。广明元年(880年)三月,再陷饶信抚等十五州〔10〕。战乱的影响,必然使江西北中部的人民向着相对安全的闽赣山区转移。本来安史之乱以后来到赣北赣中的北方移民,在当地合适的条件下繁衍生息很快,到唐末时已有满坑满谷之象,必须向外发展,或者西去湖南,或者东奔福建〔11〕。也就是说,即使不发生战乱,因生存的压力也会自然地出现短距离移民。而黄巢起义的影响使得这样的移民过程以短时间集中的形式在唐末发生。

这些避乱性质的短距离移民,其移动方向必然是指向偏僻的山区。据《舆地纪胜》赣州景物条所载:“官人石,在宁都县西北十里,石崖环之,无路可到,游者扪萝凿磴以上,唐末巢寇为扰,官吏避难于此。”宁都即唐代的虔化县,当地避难到峻岭之上,由此可想象有些人可能迁往比宁都更偏远的武夷山区。如赣中偏东的抚州再往东走建州、邵武军。赣中偏西的吉州往南走虔州,虔州则往东走汀州。这一推测还可以由上述诸州人口数量的变迁与政区的增置来证实。

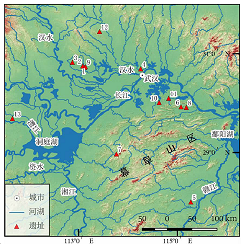

中国典籍上的户口数字存在相当程度的混乱与不实,在运用其绝对数字时必须非常小心,但如果用来作为相对比较却是很有参考价值的。在下面的表格中,我们将宋初太平兴国年间与唐后期元和年间有关各州的户口作一比较(户口数字分别见《元和郡县志》与《太平寰宇记》),以从其相对变化中大致看出唐末江西北中部人民的移动趋向。由于政区的增设,有些州只能合起来比较。如宋初析江州与洪州地置南康军,又析洪州与袁州地置筠州,因此不可能有元和年间的南康军与筠州的户口数,只能将江、洪、袁三州合而比较,但这并不影响说明问题。表中顺便把唐代开元与元和两时期的户口相对变化也列了出来,以见安史之乱以后,江西北中部的确接纳了大量北方移民。

以上表元和时期与太平兴国时期作比较,可以明显看出,江西北中部的人口在唐末宋初明显地往南部与福建西部迁移。在此我们可以不拘泥于增加的倍数绝对值(增加数巨大是因为元和户口不实,过份偏低的缘故,参见《中唐安史之乱与北方人民的南迁》一文的分析),而是将各州增加的幅度作一比较。这样一来,江西东北的饶、信二州可看成无变化。北部江、洪、袁三州变化不大。中部吉州、抚州与南部虔州变化较大,而福建汀州与建州变化惊人。而且有意思的是江西中部与南部三州增加幅度差不多,福建汀州与建州增加幅度也差不多。说明江西在唐末的移民趋向是朝着南方,尤其是朝着福建西部。汀州今天是客家核心区,而建州西部分出的邵武军今天也是闽方言与客方言的边际区。由于技术上的原因(邵武军宋初才设置),我们无法单列出邵武军在这一时期的人口增加幅度,否则可能更说明问题。

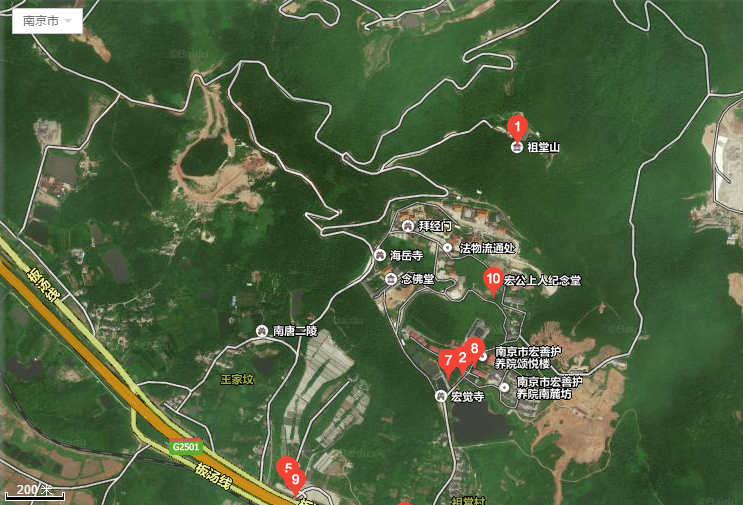

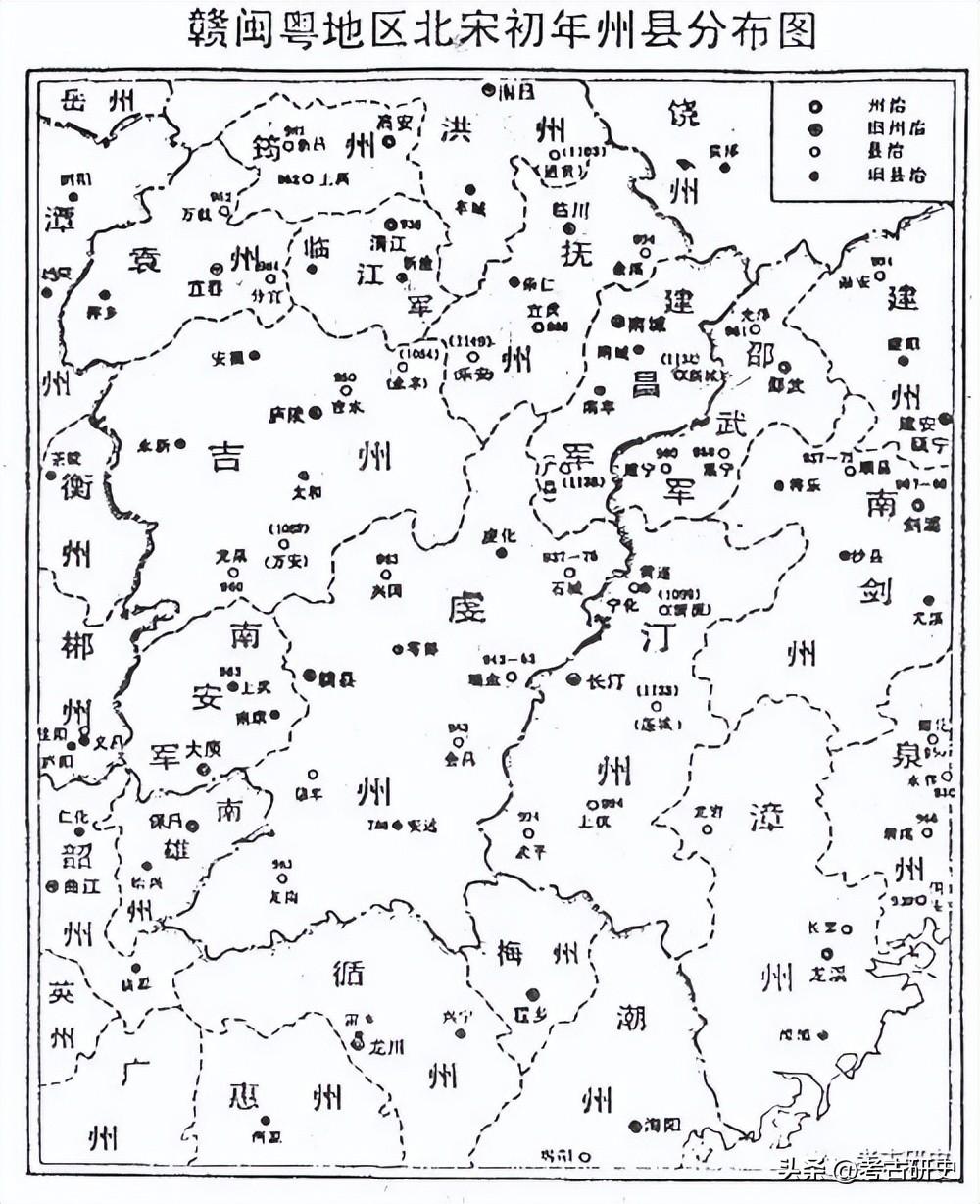

唐末迁移赣南的现象除了上述从户口变迁方面来分析以外,还可由政区的增设情况看出。由于移民的到来与经济开发程度的加深,赣南在五代增设县治的现象极为突出。在中唐以前,赣南的虔州领有六县,安史之乱以后,仅于贞元四年(788年)复置安远一县而已(梁大同置, 隋开皇中废)。但在五代与宋初数十年间,该州竟然增设了六个新县,与中唐相比增加一倍(瑞金、石城、上游、龙南四县为南唐置,兴国与会昌二县为太平兴国年间置),这些县的分布如下页附图所示。这么多县的增设不能与移民的到来无关。更加值得注意的是,这些县分布在赣州的东、南、西、北四方,而且每县恰分居于章水与贡水支流的上游,换句话说正位于赣州盆地周围的山区里。我们可以想象,当数量不少的移民沿着赣水来到盆地中心后,这里早已人满土满,于是他们就向盆地四周散开,沿着赣水的一级与二级支流,进入人口稀少的山区,定居下来,成为今日客家人的祖先。这六县正是今天的纯客县或客家重要居住县。赣州的开发比江西其他州要迟,故幅员在江西诸州中最大,而属县并不特别多。在五代宋初增置六县以后,领县剧增至十三县之多,于是不久就分三县之地置南安军。值得注意的是,在北宋中期以后到元代的三百多年间,赣州(即虔州之更名)与南安军竟未再析置一个新县。由此益可反衬唐末五代的确存在由赣北与赣中向赣南方向的移民。由于这些移民的到来,北宋时的虔州已称“地广人稠”,与“生齿繁夥”了〔17〕。

向闽西迁徙的趋向也可由同样途径看出。抚州在赣中的东部,与闽西接壤,在安史之乱以后也接纳了不少北方移民。这些移民应多集中于抚州西部,汝水(今抚河)中游一带自然环境较合适的地区。但在唐末的战乱中,大约有一批人向东移动,靠近或进入闽赣间的武夷山区,所以在南唐时(宋开宝二年)就分抚州东部置建武军(归宋后改名为建昌军,先仅一县,淳化二年又增南丰一县),翌年抚州又新置宜黄县(淳化五年再置金溪县)。稍后,在太平兴国五年(980年), 又从与建昌军相邻的福建的建州西部分置邵武军,新设三县。建昌与邵武二军分居武夷山两侧,其设置均在宋初,且相去不过十年,显然与自赣东向闽西的移民有关。《太平寰宇记》说邵武军设置原因是“以户口繁,会路当要冲”。户口之繁恐怕即与移民之到来有关联,路当要冲亦意味着移民由建昌军南城县往东越杉关下西溪入光泽的路线。邵武军领四县唯有邵武一县是唐代旧县,其他三县均是五代宋初所置(归化、建宁南唐置,光泽太平兴国六年置),当是户口繁盛之故。而同期的建州,仅置松溪一县,那是从浙江进入福建的移民路线的标志。而与信州相邻之建州西北,并无新县之设,这一方向大约不大有移民进入,这与户口数的变迁是一致的。

再看汀州,情形也是一样。表面看来,唐后期之汀州领三县,而宋初的汀州领四县,相去无多。其实两者有较大的差别。因为宋代的汀州幅员比唐后期小去三分之一。在与宋代汀州相当的范围内,唐代只设长汀与宁化两县(见图)。而在宋初的淳化五年(994年,上距宋统一南方不过二十来年),汀州同时新设两县,即武平与上杭,显见得与汀州人口的急速增加有关。这四县即是今日有名的纯客县。与赣州稍有不同的是,汀州设置新县的势头在北宋中期还在继续,元符二年又置清流县,暗示唐末五代进入汀州移民之多。进入汀州的移民大概多取道虔化(今宁都)至宁化,再转至他处,后来梅州的客人又多由汀州辗转而去,故客家人言其始迁地,往往说是来自宁化石壁村。专论石壁村的文章不少,但都未注意到《元和郡县志》特意提到的一句话:“县西与虔化县接”。闽西边境的县不少,但未有一县提到与江西某县邻接的话。可见经虔化到宁化的道路在唐宋之际是如何地重要。在《夷坚志》里有一则故事也从侧面证实了虔化与宁化联系之密切。该书补卷第十三有《刘女白鹅》一节,略云:汀州宁化县攀龙乡某氏女以不嫁自誓,及笄,父母夺其志,许嫁虔(原文作处,误。虔处繁体字形相近)州石城何氏子。成婚日,忽一白鹅从空而下,女乘之飞升。土人遂置观祠之,观介于宁化、石城两境之间。而石城正是南唐时从虔化分出的新县。

两宋之际也有移民进入赣南与闽赣山区,但规模不及唐末。因为史籍上没有留下南宋绍兴年间的分府州户口数字,我们因而无法像上面比较唐末与宋初户口变化那样,来比较江西、福建与广东各府州在北宋晚期崇宁年间至南宋初期绍兴年间的户口变化,这一变化本来可以让我们了解两宋之际,赣南、闽西与粤东北的人口增长速度,以有助于判别江西北部与中部各府州的人民是否在南宋初年迁入这些地区。所幸尚留有一汀州数字可供参考。保留在《永乐大典》中的《临汀志》引用了《郡县志》所载汀州在南宋隆兴二年的户数,将其与北宋元丰三年的户数(载《元丰九域志》)相较,可发现在八十年间,汀州户口增加了一倍有余。而在同一期间,整个福建路的户数,平均只增长了三分之一而已〔18〕。可见汀州在两宋之际,人口亦有超常的增长。绍兴三年新置莲城县,大约与此有关。汀州是山高林密的山区,在福建路各州中,自然条件较差,除非有较多的移民进入,不然该州的人口增幅不可能比全路的平均数高出这么多。实际上,该地区多有外来移民出见于《元一统志》等文献记载〔19〕。汀州成为客家人的发祥地看来是情有可原的。当然两宋之际进入汀州的移民,相对而言规模远比唐末要小。

遗憾的是,对于虔州(赣州)我们没有这个便利。赣州也是客家人的摇篮,而且应当是最早的摇篮。但是赣州已知的户口数字很成问题,不好作类似的比较〔20〕。

语言学研究的旁证

在撰写《中唐安史之乱与北方人民南迁》一文时,我主要是从历史的角度来分析客家之源头,当时尚未注意到稍早一些时候发表的一篇从语言学方面来探讨客方言起源的文章。该文题为《客家话的原始形式述论》〔21〕,其研究结果正和上述的历史分析不谋而合。文中说:“从声调和声母关系相比较来看,原始客家话和代表中原话的以洛阳口语为基础的《切韵》相差不大,约处于初唐时期。……客家话古次浊上声大部分字变阴平的时间和中原话古次浊上声字并于阴调类(清声母类)的时间相差不大,约于中唐左右。”这一研究表明,在中唐以前,客家话与中原话是尚未分家的同一方言,在中唐安史之乱以后,大量移民来到江西,客赣方言的源头才逐渐从原来的中原话分离出来。但当时客赣方言必定尚未分家,要等到唐末客家先民从江西北中部又辗转进入赣南与闽赣山区以后,客家方言才走上独立发展的道路,客家人也才逐渐形成。

同时我们又可推想,客赣方言的分家大约是在唐宋之际,今天的赣方言应该就是中唐以后北方移民与江西北中部土著语言融合并经千年演变以后的产物。赣客方言的共同点是古全浊塞音、塞擦音声母今一律变清送气音。这是与吴、湘、粤、闽,及北方方言截然有别之处。而赣方言与客家话之主要差异则是:客家话的古上声次浊字今大部分读阴平调,赣方言则无此现象。这个差异应当是唐末以后才出现的。

客家人的最显著特征就是客家话。今天的客家话是与其周围闽方言与粤方言差别很大的一种方言,这样明显的差别并非今天才存在,应该在客家先民迁到赣南与闽赣山区时就已显示出来。但在文献上我们找不到南宋以前有关客家先民语言与众不同的任何记载。推想当时闽赣山区尚是人烟稀少的地方,文化也相对落后,客家先民迁到此地以后,与外界接触不多,因此未有载籍述及。今天我们所能看到的,记载客家话特点的最早文献是南宋人陈一新的《跋赡学田碑》,该文的全貌已不可睹,好在王象之《舆地纪胜》保留了其雪泥鸿爪,才使下面这段至关重要的话能流传至今:“闽有八郡,汀邻五岭,然风声气息颇类中州。”所谓风声气息当包括语言风俗在内。在宋人看来,福建的其他地区的语言与中原相去已远(因为闽语实为六朝吴语,多有秦汉古音,与当时北方音差异较大),唯有汀州与中原相近。这正暗示了汀州的客家话至迟在南宋已经形成。陈一新是福建永春人,登绍熙元年(1190年)进士后,到汀州任教授之职。永春是闽语区,因此陈一新到汀州后就马上觉察到汀州风声气息之异,记了下来。当然,客家话之形成应该还在陈一新撰写《跋赡学田碑》以前。因此认为客家话的源头起于唐宋之际应该是合理的。

在陈一新之后,文献再次中断,直到明代王世懋的《闽部疏》才又从侧面提及汀、虔一带的方言。其文曰:“建邵之间,人带豫章音;长汀以南,杂虔岭之声;自福至泉,

舌弥甚。”这里王世懋将福建方言大略分成三部分,建邵之间是边际话,移民从江西来,故带豫章音;福州至泉州是闽方言区,对于说吴语的太仓人王氏来说有如鸟语,故称

舌弥甚;至于汀州一带则和赣南方言一致,故云其杂虔岭之声。则明朝时客方言的分而已很明确。

结语

对于客家来源之分析已经如上所述。其基本思想是:客家方言的源头必须由一次决定性的移民运动所产生,决不可能是历次移民运动简单地叠加而成。而中唐安史之乱来到江西的移民正是带来了今天客赣方言的源头。而后唐末五代从江西北中部迁往赣南与闽赣山区的移民,又使客方言的源头从客赣方言的共同源头中分离出来,并在相对封闭的山区环境中最终形成了客方言。因此,对客家方言的形成来说,安史之乱引起的移民与唐末五代、两宋之际的移民都很重要。没有前者,就失去了客方言的最初源头;没有后者,就不能最终形成客方言。但应该说,前者的作用是关键性的,而后者的作用是催化性的,二者之间还存在主次之差。

顺便还应说说,梅州的客家看来与唐末五代和两宋之际的移民没有多大关系。梅州虽为五代时期南汉国所置,但仅一县之地,而且北宋熙宁与南宋绍兴时均一度废去,其后虽复置,但直到南宋末年,始终以一州领一县而已,若果有大量移民在唐末或南宋初年到来,则应当在行政区划的设置上表现出来,如上述之赣州、汀州然。梅州作为客家人的中心是流而不是源,是从赣、汀二州再度迁徙的结果,迁徙的原因主要不是战乱而是人口的增殖所引起。南宋之时,梅州尚为人少土旷之区,远非后来人稠地蹙之象,《舆地纪胜》引图经说:“郡土旷民惰而业农者鲜,悉藉汀赣侨寓者耕焉。故人不患无田,而田每以工力不给废。”梅州人口稠密,耕地偏少应是明清以后的事了。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0003

- 0001