刘兴林:论商代农业的发展

农业是商代社会的主体经济,通过对商代社会食物生产经济的综合考察,我们更加清醒地、坚定地认识到这一点。就是说,商代农业在社会发展中居于主导地位,社会的发展要与农业经济的发展相适应,商代社会分工的细致和工商业的繁荣、城市的崛起和城市人口的增加、军队的庞大和战争的频繁、酿酒业的勃兴和饮酒成风,无不与农业发展有着密切的关系,从宏观上反映了商代农业的发展水平。具体地说,商代粮食亩产已达到61.28斤,每年种植面积6800万亩以上,供养了780多万人口,支撑了商代社会的大发展。

农业生产是商代社会生产的基础部门,是整个社会生活的主体,甲骨卜辞中大量有关求禾、求年、省田、萑耤、垦田和与农业生产相关的自然因素(雨、旱、风、蝗等)的祭祀、贞卜,不仅反映了商王朝对农业生产的关心和重视,也反映了农业在商代社会生活中的地位和商代对农业的依赖性。学者们曾对商代农业的各个细节进行过具体的研究,这些研究涉及作物种类、土地整治、种植技术、田间管理等方面〔1〕,较直观地反映了商代农业的发展水平。但是,孤立地讨论农业问题,就很难在认识上确立其在社会经济中的合理地位,不能说明商代农业究竟如何发展、如何重要。要准确地把握商代农业的发展和地位,还须从社会整体中看农业,从农业对社会的贡献和影响中看农业,从尽可能取得的相对合理的粮食亩产、耕地面积等数据中看农业。

一、农业是商代社会经济的主体

“农业是整个古代世界的决定性的生产部门”。〔2〕。其“决定性”应表现为:第一,农业是古代社会经济的主体;第二,农业是古代社会赖以发展的基础。但是,就是这样一个共识性的问题,在具体的研究中由于我们的疏忽也常常会变得模糊不清,例如,过去人们在考察商代的畜牧业、渔业时,同样也得出了畜牧、渔业重要而发达的结论,尤其是卜辞中频繁的祭祀和祭祀中的大量用牲,不免让人有一种“当时牧畜发达的程度真真可以令人惊愕”〔3〕的感慨,甚至有人认为, “畜牧业在殷代和农业的比重,还是不相上下,或且过之”〔4〕。若再考虑到“商王十分重视”并作为“商代社会经济的一个组成部分”的渔业生产〔5〕,那商代农业经济的主体地位便很成问题。这种孤立看似有理,联系起来相互矛盾的现象,促使我们对商代的畜牧业〔6〕、 渔业进行再检讨。

通过仔细考察,我们发现,卜辞涉及牲畜的为数虽多,但真正属于畜牧活动的例子并不多见,在一个畜牧业发达的社会里,这是难于理解的事情。甲骨卜辞集中出土于安阳殷墟,所记录的多是商王室的日常活动,祭祀、贞卜是其中的大类,祭祀用牲自一至十至百至千不等,涉及牛、羊、豕、犬、马等家畜。但卜辞也反映,商王室所用的牲畜是各地贡纳来的,贡纳征取的制度在卜辞中称取、匄、供、来、氏(致)、人、见〔7〕,如:

①壬午卜,王取豕,……方。(《前》4.52.3)

②贞,乎(呼)取牛。(《乙》3172)

③匄马。(《掇二》49)

④贞,

(勿)乎(呼)供羊。(《续》1.35.3)

⑤……奚不其来牛。(《合》144)

⑥贞,氏(致)牛三百。(《明》1517)

⑦乙未卜,□贞,辰入马,其□。(《缀》239)

⑧庚申卜,见豕。(《乙》8817)这都只能说明,殷的都城是牲畜的集中消费场。我们都知道集少成多的道理,那么,过去着眼于殷王室对牲畜集中消费上的畜牧发达与繁盛的结论能否代表商代全社会的真实情况,就很有可说了。更能说明问题的是,在农业、畜牧业较商代都有了长足发展的春秋战国,百姓尚且不能食肉,“肉食者”指代统治阶层成为乡间习语〔8〕, 孟子于是为人们设计了一条能让“七十者”有肉可吃的道路,那就是“鸡豚狗彘之畜,无失其时”〔9〕。商代畜产品更不可能在人民饮食生活中有所体现 。仅仅着眼于王室贵族的消费,而忽视畜牧对人民生活的影响,就难免陷于以点带面产生的种种矛盾。我们的结论是,商代的畜牧业从整个社会意义上来说是不繁荣的,其发展仍然局限于使少数统治者有资格受惠的水平上,而它对于农业经济的补充也应是相当有限的。

至于商代的渔业,更看不出有什么繁荣发达的迹象。第一,卜辞中专为渔事贞卜的例子极为有限,甲骨文中鱼及捕鱼字(渔)又多用为人名或地名,与渔事活动明显无关。第二,在为数不多的渔事卜辞中,多有商王参与的例子。在商代,除了祭祀和战争,没有比农业更重要的了,商王重视农业,但却极少亲身稼穑,我们没有理由说商王捕鱼就是对渔业的重视。联系到商王田猎以逸乐为目的〔10〕,商王的捕捞、垂钓也应是逸乐为主的活动,它对作为生业活动的捕捞并没有什么积极意义。第三,商代并未出现人工养鱼。过去研究者把卜辞中多见的“在圃鱼”作为商代人工养鱼的证据一再引用〔11〕,似成定论。中国古代确有在园圃内设鱼池养鱼的做法〔12〕,但卜辞“在圃鱼”中“圃”恒作

,与园圃字作曲者判然有别,绝不相混;“在圃鱼”中的“鱼”也绝无用“渔”替代的现象,而“鱼”、“渔”用作捕鱼意义时常常相混无别。这种固定结构符合地名的特性,故我们仍支持郭沫若先生的“圃鱼”为地名一说〔13〕。这些都使我们无法接受“商代捕鱼业的发达和渔业在社会经济中的重要地位”〔14〕的提法。商代毕竟已远离渔猎社会,在一个常规发展的社会里,渔业也不可能发达到超过畜牧的程度(商代畜牧的发展已如前述)。

另外,学术界还有商代以田猎为经济手段和“补充部分生活资料”的说法〔15〕,这无疑也影响到商代农业经济在社会整体中的地位。《甲骨文合集》收录田猎卜辞2880片,是农卜辞总数(1054片)的2.7 倍,如果仅从相对数量上论田猎,我们很可能会产生商代是狩猎社会的印象,但是,商代田猎主要是王室贵族的活动,促使商王频频出猎的是田猎的逸乐性,对这类商王喜好的活动,卜辞记述必有侧重,田猎片数多于农业,只能说明商王的游逸无度,而不能反映田猎的经济地位。当然,我们不否认以逸乐为目的的田猎附带产生饮食日用方面的客观意义,但不论统治者怎样大嚼野味,庭有悬貉,都无法说明广大劳动人民的生活水平,不能改变全社会对农业的依赖程度。

回到原来的话题。我们着重考察了可为人们提供食物的畜牧、渔业和田猎的大致情况,在无其他食物生产的社会中,畜牧业、渔业及狩猎都不能给广大人民带来饮食生活上的实惠,支撑时代发展的也只有农业,这就更加突出了农业的重要,表明农业正是商代社会的主体经济。这样一来,商代社会的发展在很大程度上就取决于农业的发展,而社会发展的水平,也就反映着商代农业的发展水平。

二、农业发展对商代社会的影响

探讨商代农业的发展水平,农业内部的情形(诸如作物品种的多少、生产工具的类型、耕作技术的变革等)都不是唯一能说明问题的事项,而且也带有很大的局限性。在今天,粮食品种单调到以稻、麦为主,传统农具及传统耕作方式仍盛行不衰甚至在农业生产中发挥着半边天的作用〔16〕,但我国农业的发展却令世界瞩目,这不能不让我们考虑另辟蹊径,从社会发展中看商代农业的发展。由于我们在认识上已经确立了商代农业经济的主体地位,又由于农产品是关系国计民生的重要物资,是其他一切活动得以实现的保障,更是古代社会发展的基础,全社会对农业的依赖就成为我们进一步研究的依据,下面关于社会分工、城市发展等方面的讨论将有助于我们认识农业的基础地位和商代农业的发展程度。

(一)社会分工细致、发达

人类历史上的第一次社会大分工是“游牧部落从其余的野蛮人中分化出来”〔17〕,根据史料,这一分工早在商先人相土、王亥时期即已实现〔18〕。成汤灭夏,商人进入以农业为主要生产部门的时代,随着农业经济的发展,发生了第二次社会大分工——手工业从农业中分离出来。手工业的分离,既是社会发展的要求,也是农业发展的结果。脱离农业生产的手工业者出现,意味着农业劳动力减少并增加了农业成果的纯消费者,这是农业发展到一定程度并且具备相当承受能力的时候才会有的事。

从考古发现和甲骨文所反映的情况看,商代手工业已经门类齐全,规模宏大,自成体系。二里冈与郑州商城、安阳殷墟、河北邢台等地都发现有手工业作坊的遗址〔19〕,李济先生把殷商手工业分为如下的几组:①石制业,产品包括所有的石制品,既有装饰品,也有实用器物;②制陶业,产品包括所有陶器;③制骨业;④青铜工业;⑤其他重要工业,包括纺织、建筑和交通运输等〔20〕。根据出土器物的质料和卜辞文字材料,细分起来,这几大类手工业部门应包含土工、木工、石工、泥水工、船工、车工、旗工、织工和兵器制造工等等,涉及生产及生活日用的各个方面。在中国,男耕女织,农业和纺织手工业紧密相联一直是古代社会的一大特色,但李亚农先生根据卜辞中妇好、妇妌、妇姌等皆以禾黍情况而不以蚕桑情况告庙这一事实,推断殷代“纺织手工业已经不是作为农家的副业而存在着,农业与纺织手工业分离了”〔21〕。足证殷商的社会分工是相当发达的。商代手工业的发达和内部分工的细致,文献也有反映。《左传·定公四年》记,殷亡之后,“周公相王室,以尹天下”,分鲁公(伯禽)以“殷民六族”,分康叔以“殷民七族”。所谓六族、七族,皆因其所从事的手工职业名之,如六族中之索氏、长勺氏、尾勺氏分别职绳索之工和酒器之工,七族中之陶氏、旋多、繁氏、锜氏、樊氏、终葵氏又分别是陶工、旌旗之工、马缨之工、釜工、篱笆之工、锥工的称呼。不惟分工细密,商代手工业的规模也相当可观,这其中又以青铜冶铸业规模最为宏大。殷墟B区发掘一次出土铜范逾百,铸锅数十〔22〕。司母戊大方鼎重875公斤,高137、宽77、横长110厘米,有人推测,在3000多年以前要铸造这样的巨型器物,需要一 百至二百人的相互协作〔23〕。我们可以想见当时冶铸作坊上热火朝天的劳动场面。根据历代著录及发掘所得,商代成品青铜器物近万件。50年代李亚农先生就惊叹道:“假使能够把殷人使用的青铜器通通统计出来,这要有多少工人脱离农业才能制造这些铜器啊!”〔24〕假使能把商代所有手工业者通通统计出来,脱离农业生产的人数也一定是惊人的。

除了手工业阶层,商代还出现了一个不从事生产而只是经营产品交换的商人集团,这个被恩格斯称为“文明所固有的有决定意义的分工”〔25〕由商族人完成了。郭沫若先生根据卜辞中“贝”、“朋”的使用情况,也推定“中国古代的贸易行为必始于商人”〔26〕。卜辞云:⑨……不囚,易贝二朋,一月。(《坊间》3.81)

⑩庚戌〔卜〕,□贞,易多女有贝朋。(《后》下8.5)

⑾戊申卜,壳贞,大有其囚贝。(《前》5.10.4)

⑿□取贝百……□取贝六百。(《侯》17)联系《周易》反映商业活动的爻辞〔27〕,“大抵贝朋用为通行货币之事即起源于殷人”〔28〕。便于携带的轻型耐用货币,是适应商业活动的发展出现的,是商业贸易发展到一定阶段的产物,说明殷商贸易已十分发达。《礼记·祭仪》说:“殷人贵富”,《尚书·洪范》论五福,而富居其二,都揭示了殷人擅长经商的特点。商族人的远足贸易大约也是古今闻名的。周人重农,故《尚书·酒诰》针对殷人习商贵富这一特点,只许他们在农功既毕之后“肇牵车牛,远服贾”,究竟远到什么地方,吕振羽先生依据贝币的产地及卜辞中的地名情况,勾画了一个殷人商业交通的大致范围:东抵海滨,东南达浙江,西南至四川,南抵安徽、湖北,西北达陕西、甘肃,东北到古营州甚至今日之朝鲜,北方至河套〔29〕。这样一个“包围至广”的地域范围未必全然可信,但是由于商族人的商业活动而使买卖人有了“商人”的称号(这称号不会是商族人自称,而来自异域旁族),也说明殷人贸易的足迹遍于远方部族。贝币(朋)执行流通货币功能,也正是商品交换日益打破地方限制的结果。可以说,殷代的商业是相当繁荣的,而没有一个庞大的脱离农业生产的商人集团,这种繁荣也是无法实现的。

一个由从多工商业者组成的阶层的存在,是社会进步的标志,我们可以简单地把商代工商业者的涌现看作早期的劳动力转移现象,同今天农业发达、人多地少形势下农村劳动力转移明显不同的是,我们只能从农业发展水平一方面来认识商代劳动力的转移,那就是,农业生产足敷社会日用并容许有更多的人脱离农业生产,进行更多的分工。

(二)城市崛起,城市人口增加

城市历来是非农人口最集中的所在,城市的崛起是农业发达的标志。商代城市人口复杂,除了工商业者,还有一个庞大的统治阶层以及为统治者服务的贞人集团、歌伎女乐、家内奴仆和其他闲散人员,分享农业果实的人数就远远超过工商业者的数量,因此大有分列说明之必要。

在我国,一向在探讨国家起源问题时不可回避的城早在夏代即已出现〔30〕。人商以后,适应工商业迅猛发展的新形势,一批容纳包括工商业者在内的非农人口的城市也大量涌现了。甲骨文中与城市相关的字有国(或)、郭(城)、鄙等,出现频繁。经考古发掘的商代王都先后有偃师商城、郑州商城和安阳殷墟〔31〕,方国都邑有四川广汉三星堆〔32〕、山西桓曲〔33〕、湖北黄陂盘龙城〔34〕、山西夏县东下冯〔35〕、陕西清涧李家崖〔36〕等。更多的城池都将随着考古工作的开展被揭示。在获得更多实物材料以前,商代同一时间层面上的城市状况还需文献材料来说明。《逸周书·世俘解》述武王克商,“憝国九十有九国”,“服国六百五十有二”。“国”即殷属方国之城,在武王克商以前,它们显然与安阳的殷都同时并存了很长的时间。由于“九十有九”有极言其多之嫌,我们不必局泥于它所提供的数字,而只能以此作为商代晚期都邑众多的参考。见于甲骨卜辞的方国名称至少有48个〔37〕,即以48个方国为依据,假定各方国皆有自己的都邑,根据已发掘的方国都邑的规模,每城可容2100—76500人不等〔38〕,为谨慎重起见,姑 取3000人作为每城平均居住人数,则48×3000=144000人。殷商王都的规模远在方国都邑之上,宋镇豪先生推算了安阳殷都的人口:最盛时达23万人〔39〕,那么商代晚期城市人口一定不少37.4万,相当于现在一个中等城市的规模,但是若按晚商总人口780万〔40〕计算, 此期城市人口约占4.8%,这个比例在古代应是相当可观的。

城市人口的增加,很能说明农业发展的程度。人口集中于城市,决定了城市是最集中的粮食消费大户。由于社会分工的需要,使那些靠自己劳动分享农业果实的人变得心安理得;但在阶级分野显著的时代,那些不劳而食的人也不免被百姓斥为令人憎恶的大老鼠〔41〕。不管怎样,是农业供养了城市,供养城市人口,如果城市的发展丝毫不顾及农业的承受力并以摧残农业为代价,那这个社会无异于在进行一项自戕工程。

(三)军队庞大,战争频繁

中国古代曾有寓兵于农和利用农隙讲习武事的做法〔42〕,但“常备军和警察是国家权力的主要强力工具”〔42〕,商代作为强大的奴隶主阶级专政的国家,不能没有一个庞大的、训练有素的常规部队。根据卜辞所记,商代军旅以师为编制,每师万人,武丁时期有直属常备军三个师,武乙、文丁时期扩大到六个师,步卒和战车是商代军队的两个兵种〔43〕。另外,可供商王随时征调从军作战的人,虽不在军籍之内,但为数甚巨。《史记·周本纪》述牧野之战,“纣发七十万人拒武王”。《诗经·大雅·大明》记其盛况,曰“殷商之旅,其会如林”。杨升南先生推测,“商纣拥有一支十多万人的军队与周人作战是可能的”〔44〕。军队尤其是常备军的庞大无疑加重了农业经济的负担,大规模“前徒倒戈”的事到最后才发生,说明商未以前军队的扩充还是在农业承受能力极限以内的。

商代的战事也是相当频繁的。《甲骨文合集》著录战争卜辞2100多片,其中仅武丁期就有1715片,包含战争60多次〔45〕。武丁在位59年,年年征战,不但没有因他的“穷兵黩武”伤及农业的元气,反令“殷道复兴”〔46〕。武丁以后,战事稍减,但规模扩大。帝辛(纣)征人方,历时260天〔47〕;牧野之战,倾注兵力70万, 都堪称中外战史上的壮举。我们不能忽略农业的后盾作用。

战争是扩充疆域、维护和平、保卫经济建设的需要,但战争的进行同样有赖于经济尤其是农业的坚强后盾并对经济建设产生反作用,如果不考虑农业这个基础而盲目地扩充军队为战而战,那无疑是对自己的战争。很难想象,没有较发达的农业的支撑,商代后期能够在频繁的战事中折腾273年之久!

(四)饮酒战风,酿酒业勃兴

酿酒业的存在和发展也是农业发达的重要标志,它是在粮食果腹有余的前提下出现的,农业的发展又会进一步促进酿酒业的兴盛。我国的酿酒业至迟在大汶口文化时期即已出现〔48〕;龙山文化时期,象征酒器的蛋壳黑陶高柄杯大量出土,成为该文化的一大特色〔49〕,与文献东夷“喜饮酒歌舞”〔50〕的记载相印征。但在中国历史上,以饮酒驰名的还是殷人。不但殷王“沈酗于酒”〔51〕、“荒腆于酒”〔52〕,“庶群自酒”,更是“腥闻在上”〔53〕。殷纣“好酒淫乐”,“以酒为池,悬肉为林”,“为长夜之饮”〔54〕,登峰造极。《大盂鼎》也说:“惟殷边侯田粤殷正百辟,率肄于酒”,以至“靡明靡晦,式号式呼,俾昼作夜”故周人立国在总结殷亡教训时把酒祸作为重要的因素,作《酒诰》以诫康叔,采取严厉措施,“刚制于酒”,尤其对参与“群饮”者,执拘以杀,毫不留情。与出土材料相印证,商代墓中葬品重觚、爵、斝酒器组合(周墓重鼎、簋等礼器组合)〔55〕,说明文献关于殷人嗜酒成风的记述并非谥恶之辞。如果说这些都是统治阶层(商王及群臣)中的事情,不能说明商代社会的普遍现象,那殷墟周围发掘的近3000座小型墓中普遍随葬陶觚、陶爵的风气〔56〕应是平民阶层尚酒的明证。禁酒这所以能引起周初统治者的高度重视,也说明酗酒现象在殷末业已成为严重的社会问题。

为满足社会的巨量用酒,商代酿酒业在前代基础上有了大的发展。根据甲骨文记载,商代除普通酒水外,还出现了鬯、醴等品系:

⒀乙卯贞,酒大乙。(《粹》133)

⒁□

羌□人,鬯一卣,卯牢又一牛。(《后》下7.5)

⒂丙戌卜,叀新醴用。叀旧醴用。(《粹》232)鬯是用伖秬加香草酿制的香酒〔57〕,醴是“少鞠多米”做成的甜酒〔58〕。酒的品系种类的增多,标志着商代酿洒业的发达,而对酒曲( 蘖)的熟练运用〔59〕,又反映了商代酿酒技术的成熟。

商代嗜酒成风和酿酒业的发达,一方面说明统治阶级荒淫无度和社会风气的堕落,另一方面也反映了商代农业生产的发展水平。商代社会饮酒的风气,决不是一般粮食剩余情况的产物。或许有人要问:商代以酒亡国,这是否说明社会酗酒程度已超出了农业的承受力?是否存在因一部人酗酒而使另一部分人食不果腹?《尚书》谈及酗酒的祸害,曰“用乱败厥德于下”〔60〕,“用燕丧威仪”〔61〕,并未涉及上述两个问题。看来,商代晚期的社会大酗酒还没有对农业构成明显的危害,对周人总结的商代亡国的原因,我们应用分析的眼光去看待。

三、商代粮食亩产及耕地面积的推测

如果说上述对商代农业在社会整体经济中的地位和农业对社会发展产生影响的考察过于宏观不能给人以具体的印象,下面关于粮食亩产等数据的推测应是最具体不过了。由于这方面材料上的缺陷与不足,又由于商代地域辽阔,土地饶瘠情况、所种粮食种类等会有很大不同,要想取得一个绝对精确的产量数字是不现实的,所以,我们的推测也只能是一个大体的估算,目的是借相对正确合理的数据说明商代农业发展的大致水平。

商代的亩产情况须由稍后的材料来推导。我们首先要分析一下先秦时代明确反映粮食亩产的典型材料,这些材料来自《管子》一书:

①《禁藏》:“岁兼美恶,亩取一石。”

②《治国》:“常(嵩)山之东,河汝之间,蚤(早)生而晚杀,五谷之所蕃熟也。四种而五获,中年亩二石,一夫为粟二百石。”

③《轻重甲》:“一农之事,终岁耕百亩,百亩之收,不过二十钟。”

④《轻重乙》:“河淤诸侯,亩钟之国也。”

《管子》虽非管仲一人所作,但书中系统记录了管仲的治国学说与管仲相齐的历史资料,是研究管仲及齐国历史的重要文献。许多学者认为,它写成于齐国的稷下学宫,出自许多稷下先生之手〔62〕,书中所及的粮食亩产及度量衡制也应与齐有着密切的关系。

按,齐量有新、旧二制,不可不察。《左传·昭公三年》记:齐旧四量,豆、区、釜、钟,四升为豆,“各自其四,以登于釜,釜十则钟”。杜《注》:“釜,六斗四升。”1石=10斗,则1钟=6.4石。而“陈氏三量(按:新量)皆登一焉”,变四进为五进,五豆为区,五区为釜。杜《注》:“釜八斗,钟八斛。”即1钟=8石,新、旧之比为5:4。根据出土之陈纯釜、子禾子釜的实际容量(约2000毫升),新量1石=0.25市石,旧量1石=0.2市石。

先秦亩制亦有大、小之分,大制240方步为亩,合今0.6916市亩,小制“步百为亩”,合今0.2882市亩〔63〕。杜佑《通典·州郡志·雍州风俗》:“商鞅佐秦,以一夫力余,地方不尽,于是改二百四十步为亩,百亩给一夫。”银雀山汉墓竹简《孙子兵法》佚篇《吴问》记:春秋末年,晋六卿分别以60、200、240方步为亩。可见,行240 方步新制的多出秦晋等地,此制推广在秦汉以后,故春秋齐地亩积仍当为周制小亩。

我们再按次序分析一下前面引述的几条材料。①“岁兼美恶”讲的是年成上的均衡问题,其“亩取一石”当较具普遍性和代表性。这个亩产数若用新制换算肯定低得出奇,与“岁兼美恶”不合,故当以小亩、小石较近情理。②“常(嵩)山之东,河汝之间”远离齐地,文亦“战国时梁人或汉初人所为”〔64〕,其所言“亩二石”应是将旧制折算成大亩大石制的结果。“中年”二字同于“岁兼美恶”,说的是平均年景情况。③《管子·轻重》十九篇皆汉代作品〔65〕,所用亩制已经作者换算(大亩)。由于《轻重》各篇通以桓公、管仲问对形式出现,故涉及事例以齐国为多,其中“石”应是齐制大石。④道理同③。

在上述分析的基础上,我们计算一下《管子》所记载的亩产量:

①“亩取一石”,依小亩小石制,即0.2882市亩出产0.2市石,合0.6940市石/市亩。按每市石粟135斤计〔66〕,亩产93.69斤。

②“亩二石”,依大亩大石制,即0.6916市亩出产2×0.25市石,合0.7230市石/市亩,亩产是97.61斤。

③“百亩之收”20钟,每亩0.2钟,依大亩大石制,0.2×8×0.25×135÷0.6916≈78.08斤/亩。

④每亩1钟,依大亩大石制,1×8×0.25×135÷0.6916≈390.40斤/亩。

《轻重乙》提到的“亩钟之国”处于河淤之地(土地肥沃的冲积平原),亩产略高于其他地区也在情理之中,但高达390多斤, 甚至超过了今天化学农业时期代粟的亩产,却是令人无法接受的。让我们仔细体会一下《轻重乙》这段文字的语境。恒公问“壤数”(适应不同土壤条件的理财方法),管仲对曰:“河淤诸侯,亩钟之国也。碛,山诸侯之国也。夫河淤诸侯常不胜山诸侯之国者,豫戒者也。……夫河淤诸侯,亩钟之国也,故谷众多而不理,固不得有。至于山诸侯之国,则敛蔬藏菜,此谓之豫戒。”大意是说:拥有近河沃土的诸侯国即使亩产再高,粮食再多,若不加管理,反不如山地低产粮少国家节约粗米、贮藏菜蔬,豫有所备〔67〕。显然管仲强调的是粮食管理,他有意夸大了亩产的悬殊来阐述管理的重要性,其所谓“亩钟”,极言亩产之高,出产之丰,并无实际数据意义,故我们不必泥于“亩钟”之说。剩下来只有三个数据可资参考:93.69斤/亩、97.61斤/亩、78.08斤/亩。

78.08斤/亩,是根据《轻重甲》推出的数字,这里有两事值得注意:第一,与《禁藏》、《治国》二篇不同,《轻重甲》没有“岁兼美恶”、“中年”等表示平均年景的文字;第二,“百亩之收,不过二十钟”系管仲应对桓公问中的话,桓公问于管子:“今倳戟十万……”“今”指眼下、目前,那管仲的回答也该就当年情况为言。我们有理由把78.08斤/亩当作某一特定年份(抑或灾年)的特出年成, 这一数字也理应被剔除。最后剩下两组相近的亩产,我看没有必要再作具体分析了,就取其平均值95.65斤/亩代表春秋时期的平均亩产情况。

战国时代,反映亩产情况的典型材料是《汉书·食货志》的一段记载:“李悝为魏文侯作尽地力之教,……曰:今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”韩铁铮先生根据文献中记载的口粮标准,估计李悝所言亩产为120斤左右〔68〕。这个数字应该是较符合当时实际的。粟属低产作物,即使在今天也很难达到亩产300 斤的水平,所以我不能相信吴慧先生关于战国时代亩产205.8斤的推论〔69〕。

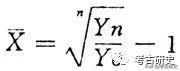

由春秋到战国,农业生产力有了较大提高,特别是铁制农具的使用,令农业生产如虎添翼。但是,调查表明,在自然条件和投入条件基本相同的情况下,无论使用何种农具,所创造的粮食单产还是不相上下。先秦时代,投入条件不断完善,但诸如施肥〔70〕、田间管理〔71〕等措施早在商代即已出现,所以我们不妨把先秦当作社会历史条件基本相近的时期去讨论,粮食的增产可运用一个增均发展速度来解释。由于间隔期内总发展速度等于每年发展速度的乘积,或者等于最后一年的绝对水平与基期(年)绝对水平之比,年平均发展速度可运用下面的几何平均法公式计算〔72〕:

式中:n─间隔期年数(不含基期年);

Yn—间隔数最后一年的绝对水平;

Yo—基期年的绝对水平。

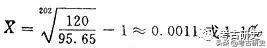

我们先推算春秋—战国粮食亩产的年平均发展(增长)速度。设95.65斤为春秋平均亩产,以春秋中间年份(公元前623年)为基期年;120斤是李悝变法时(公元前421年)的绝对水平,即n=202年;Yn=120斤/亩;Yo=95.65斤/亩。

自武王克商之年(公元前1028年)到春秋中期(公元前623 年)凡405年,代入前述公式:

这个结果反映的只是商代末期粮食亩产的最高水平。由于在商积年问题上目前无法有一个确切的说法,我们所能知道的只是自盘庚迁殷到帝辛(纣)亡国的273年,在这种情况下, 要推求商代的平均亩产几乎是不可能的。应该说,亩产61.28 斤与当时粗放经营下的农业生产是吻合的。

宋镇豪先生为我们提供了商末人口780万的数据〔73〕,也就是说,每亩61.28斤的产出水平养活了780万人。又据韩铁铮先生推测,中国古代月口粮标准在40—60斤之间〔74〕,平均50斤;吴慧先生据《国礼·地官·廪人》的记载,求得周代月口粮标准是:大米36-72斤〔75〕,平均54斤。口粮标准与人的年龄、性别、职业关系密切,在阶级差别异常明显的商周时代,地位的高下也严重影响着口粮的多寡。在商代,畜产品还不能在百姓(包括奴隶)饮食中有所体现〔76〕,要维持一个人的生活,满足一个人最起码的生命要求,人均40斤左右的月口粮标准是很低的。尽管统治阶层有肉可食,但他们的人均月占有粮食肯定超过40斤。若再加上酿酒等用粮,商代人均月占有粮食也会超过40斤。我们姑取45斤为商代每人每月耗粮数(这个数字应该说是相当保守的),那么要养活780万人,就需一年用粮:780×45×12=421200万斤,在一年一熟制的商代,要产出这么多的粮食,需要耕种土地:421200÷61.28 ≈6873.37万亩,这就是商代晚期一年的粮食种植面积,合人均占有耕地6873.37÷780≈8.81亩。

我们知道,先秦较粗放的耕作方式下有休耕轮荒制度,殷至周初,实行“菑”、“新”、“畲”为代表的轮荒制,特点是,土地的休闲利用没有固定年限,所以经殷商开垦可用于农地的面积一定远超甚至几倍于6873.73万亩之数。同粮食亩产一样,种植面积、 垦田情况也反映了农业发展的实际水平,尤其在古代,亩产的不足通常由土地增辟的数量来弥补,开垦农田就成为农业发展中的重要环节,垦田情况也常被作为考定地方官吏政绩的标准。甲骨卜辞反映,商代对农田开垦相当重视〔77〕,我们推测的数字也说明,商代农田开垦的成绩也是相当惊人的。

我们从探讨商代畜牧业、渔业等行业入手,强调了商代农业经济的主体地位。在农业社会中,以农业经济为主体似乎是一个常识性的问题,但以往把农业、畜牧业、渔业等孤立研究的结果,在事实上模糊了对农业主体和基础地位的认识,一旦这种认识得到端正和坚信,商代社会的发展就可大致归因农业的发展,而工商业的繁荣、军队的庞大、战争的频繁、城市的崛起和酿酒业的兴盛无不是折射商代农业发展的一面镜子。鉴于当时的社会历史条件,我们尽量避免使用“发达”一词。商代创造了亩产61.28斤的好成绩,这需要我们从当时的社会历史条件出发去理解。就是这样一个亩产水平养育了商代全社会的人,支撑了商代社会的大发展。今天我们向世人昭示:我们用占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口;我们的上述推论同样会令世人惊讶:商代用61.28 斤的亩产水平养活了780多万人口,开垦了6873.73万亩以上的土地,使人均面积近9亩。

注释:

〔1〕于省吾:《商代的谷类作物》, 《东北人民大学人文科学学报》,1957年第1期;温少峰、袁庭栋:《殷墟卜辞研究—科学技术篇》第四章“农业”,四川省社会科学出版社,1983;胡厚宣:《卜辞中所见之殷代农业》,《甲骨学商史论丛》续集第一册,1945。

〔2〕《马克思、恩格斯全集》第21卷第169页。

〔3〕郭沫若:《中国古代社会研究》第179页,人民出版社,1977。

〔4〕郭宝钧:《中国青铜器时代》第41页,三联书店,1978。

〔5〕杨升南:《商代的渔业经济》,《农业考古》,1992年第1期。

〔6〕详细情况请参见拙作《论商代畜牧的发展》,《中国农史》,1994年第4期。

〔7〕温少峰、袁庭栋:《殷墟卜辞研究—科学技术篇》第234 —237页,四川省社会科学出版社,1983。

〔8〕《左传·庄公十年》。

〔9〕《孟子·梁惠王上》。

〔10〕拙作《商代田猎性质考辨》,待刊。

〔11〕周苏平:《先秦时期的渔业》,《农业考古》,1985年第2期;扬升南:《商的渔业经济》,《农业考古》,1992年第1期。

〔12〕《韩诗外传》卷2:“黄鹄一举千里,止君园池, 食君鱼鳖。”

〔13〕郭沫若:《卜辞通纂》第385片考释。

〔14〕杨升南:《商代的渔业经济》,《农业考古》,1992年第1期。

〔15〕孟世凯:《殷商时代田猎活动的性质与作用》,《历史研究》,1990年第4期。

〔16〕周昕:《论传统农机具在当代农业生产中的地位与作用》,《中国农史》,1995年第2期。

〔17〕恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》第153页, 人民出版社,1995。

〔18〕《世本·作篇》:“相土作乘马”,“胲(王亥)作服牛。”《管子·轻重戊》:“殷人之王,立皂牢,服牛马,以为民利而天下化之。”

〔19〕中国社会科学院考古研究所:《新中国的考古发现和研究》第221、225、235页,文物出版社,1984。

〔20〕李济:《安阳》第146页,中国社会科学出版社,1990

〔21〕李亚农:《殷代社会生活》第51页,上海人民出版社,1995。

〔22〕郭宝钧:《B区发掘记之一》,载《安阳发掘报告》第四期。

〔23〕郭宝钧:《中国青铜器时代》第14页,三联书店,1978。

〔24〕李亚农:《殷代社会生活》第49页,上海人民出版社,1995。

〔25〕恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》第159页, 人民出版社,1995。

〔26〕郭沫若:《中国古代社会研究》第191页, 人民出版社,1977。

〔27〕《震·六二》:“亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。”《咸·九四》:“贞吉,悔亡,憧憧往来,朋从尔思。”

〔28〕郭沫若:《中国古代社会研究》第191页, 人民出版社,1977。千家驹意见与郭沫若同,见千家驹、郭彦岗:《中国货币发展简史和表解》第11页,人民出版社,1982。

〔29〕吕振羽:《殷周时代的中国社会》第60—61页,三联书店,1983。

〔30〕目前较明显的夏代城址有山东章丘城子崖(李济《城子崖》,1934)河南淮阳平粮台(《文物》1983年第3期)、 河南登封王城岗(《文物》1983年第3期)等。

〔31〕中国社会科学院考古研究所:《新中国的考古发现和研究》第215—223页,文物出版社,1984。

〔32〕陈德安、罗亚平:《蜀国早期都城初露端倪》,《中国文物报》,1989年9月15日。

〔33〕《中国考古学年鉴(1986)》第94—95页,文物出版社,1988。

〔34〕湖北省博物馆、北京大学考古专业盘龙城发掘队:《盘龙城一九七四年度田野考古纪要》,《文物》,1976年第2期。

〔35〕中国社会科学院考古研究所等:《夏县东下冯》第148—153页,文物出版社,1988。

〔36〕张映文、吕智荣:《陕西清涧县李家崖古城址发掘简报》,《考古与文物》,1988年第1期。

〔37〕陈梦家:《殷虚卜辞综述》第269—301页,科学出版社,1956。

〔38〕宋镇豪:《夏商人口初探》,《历史研究》,1991年第4 期。

〔39〕宋镇豪:《夏商人口初探》,《历史研究》,1991年第4 期。

〔40〕宋镇豪:《夏商人口初探》,《历史研究》,1991年第4 期。

〔41〕《诗经·魏风·硕鼠》:“硕鼠硕鼠,无食我黍!”

〔42〕《周礼·夏官·大司马》。

〔43〕列宁:《国家与革命》第178页,《列宁选集》, 人民出版社,1972。

〔44〕杨升南:《略论商代的军队》,《甲骨探史录》,三联书店,1982。

〔45〕杨升南:《略论商代的军队》,《甲骨探史录》,三联书店,1982。

〔46〕范毓周:《殷代武丁时期的战争》,《甲骨文与殷商史》第三辑,上海古籍出版社,1991。

〔47〕《史记·殷本纪》。

〔48〕陈梦家:《殷虚卜辞综述》第304页,科学出版社,1956。

〔49〕逄振镐:《史前东夷饮食生活方式》,《中国农史》,1994年第4期。

〔50〕张之恒:《中国新石器时代文化》第149—155页,南京大学出版社,1988。

〔51〕《后汉书·东夷传》。

〔52〕《尚书·微子》。

〔53〕《尚书·酒诰》。

〔54〕《尚书·酒诰》。

〔55〕《史记·殷本纪》。

〔56〕北京大学考古教研室:《商周考古》第102、197页,文物出版社,1979。

〔57〕中国社会科学院考古研究所:《新中国的考古发现和研究》第222—224页,文物出版社,1984。

〔58〕《说文》:“鬯,以秬酿郁草芬芳条畅,以降神也。”

〔59〕《汉书·楚元王传》:“常为穆王设醴。”颜注:“醴,甘酒也,少鞠多米,一宿而成。”

〔60〕温少峰、袁庭栋:《殷墟卜辞研究—科学技术篇》第 363页,四川省社会科学出版社,1983。

〔61〕《尚书·微子》。

〔62〕《尚书·酒诰》。

〔63〕赵守正:《管子通解》前言,北京经济学院出版社,1989。

〔64〕据黄盛璋《历代度量衡里亩制度的演变和数值换算》求得。载《历史教学》,1983年第3期。

〔65〕郭沫若等:《管子集校》第779页,科学出版社,1956。

〔66〕赵守正:《管子通解》前言,北京经济学院出版社,1989。

〔67〕张泽咸、郭松义:《略论我国封建时代的粮食生产》,《中国史研究》,1980年第3期。

〔68〕参赵守正《管子通解》第506页说解, 北京经济学院出版社,1989。

〔69〕韩铁铮:《历代口粮、亩产量初探》,《历史教学》,1985年第2期。

〔70〕吴慧:《中国历代粮食亩产研究》第103页,农业出版社,1985。

〔71〕胡厚宣:《殷代农作施肥说》,《历史研究》,1955年第1期。

〔72〕彭邦炯:《甲骨文农业资料选集考辨(五)》,《农业考古》,1990年第2期。

〔73〕〔苏〕阿·艾拉佩托夫著、杜舒文译:《年平均速度计算手册》第5页,时事出版社,1981。

〔74〕宋镇豪:《夏商人口初探》,《历史研究》,1989年第4 期。

〔75〕韩铁铮:《历代口粮、 亩产量初探》, 《历史教学》,1985年第2期。

〔76〕吴慧:《中国历代粮食亩产研究》第46—47页,农业出版社,1985。

〔77〕刘兴林:《论商代畜牧的发展》,《中国农史》,1994年第4期。

〔78〕于省吾:《从甲骨文看商代农田垦殖》,《考古》,1972年第4期。

来源:《中国农史》1995年第4期

- 0001

- 0003

- 0000

- 0002

- 0000