林向:邓少琴教授巴蜀古史研究的硕果永存

著名的历史学、博物馆学家邓少琴教授对于长江航运史、地方史志、川康金石、川康 史地都有很深的造诣,关于巴蜀古史研究尤为学术界称道。他的巨著《巴史新探》、《 巴史再探》、《巴史三探》、《蜀故新诠》等,是我们治巴蜀史与巴蜀考古者案头必备 的重要文献之一,曾结集为《巴蜀古迹探索》,由四川人民出版社在1983年出版。从19 54年印刊《巴史新探》稿起,到结集出版,前后达30年之久。又过了20年,乃有2001年 巴蜀书社这上下两巨册《邓少琴西南民族史地论集》的出版,这是值得学术界庆贺的大 事。

这部《论集》虽然实际上只是一部《选集》(由于诸多原故有些已经提到的篇章也未能 尽收,如《河出昆仑考》等等),但已经比较全面地编选了邓老一生所撰关于巴蜀史与 文物、巴蜀民族史志以及巴蜀近现代史的代表性论著,其中尤以巴蜀古史的研究硕果最 引人注目。《论集》在巴蜀古史论著方面,除全文收录《巴蜀史迹探索》外,还从遗稿 中选收了《古代巴蜀与中原黄河流域彩陶南流有关的问题》、《巴与濮、蜀》、《巴蜀 之先旧称人皇为氐族部落之君》、《涪陵新出土的巴蜀铜器和错金编钟》、《灵山与楚 音》、《伏羲与女娲》、《山海经昆仑之丘应即青藏高原巴颜喀拉山》、《梁李膺益州 记辑存》等篇章,使我们可从中窥见邓老治巴蜀古史的严谨专致、锲而不舍的步步探索 脚印。让吾等后学者认识到治学必须先做大量的资讯收集考订的基础性研究工作,然后 才能有成,绝无捷径可通,更不要妄图一蹴即就了。这些文字都是邓老一贯运用“集、 纳、衡、证”之科学方法治史,诚朴忠实、一丝不苟的学风的具体体现。先生的这种“ 厚积薄发”、“大器晚成”的严肃认真的科学态度,确为吾等后学树立了榜样,窃以为 这种精神实乃匡救世弊(急功好利浮夸风)的一副良药。

邓老对后学谆谆善诱,从学者甚夥。杰出的历史、考古、博物馆专家董其祥先生曾说 :邓老“是我学习地方史的业师。我的每篇不成熟的稿子,他老人家都耐心审查,并指 出谬误多处,提出了修改意见。这种鼓励后进,诲人不倦的精神,是永远值得感佩的” [1]。读来真令人钦佩和羡慕。巴史三探、蜀故新诠等巴蜀古史研究都是邓老的力作, 今就我的肤浅理解加以勾勒,以就教于诸方家。

《巴史新探》是以当时考古的最新发现——巴县冬笋坝和昭化宝轮院出土的船棺葬作 为研究的切入点的,指出巴人以船为棺可在《后汉书》所本之《世本》中有关“廪君船 浮”的记载中找到历史根源。认为巴人在殷代,世居汉水流域。周代称彭人,春秋时受 楚控制。巴人自夷水西进,初在今涪陵境,顺长江发展,后为楚所逼退据垫江、阆中。秦灭巴后称“夷”、“蛮”,僚迁入后,以夷僚并称,汉代称板楯蛮、賨民 。其中谈到巴的社会经济与特产,如“阳朴姜”、“堕林粉”、“巴乡清酒”、“伞子 盐”等等;以及古籍中保存的巴语,如自称为“阿扬”、蚯蚓为“朐忍”、山鸡为“螨 姨”、头巾为“冒絮”、呼毛为“不律”等,都十分精辟。

《巴史再探》也是从当时考古的最新发现——涪陵小田溪梓里坝的木椁土坑墓作为研 究的切入点的。指出“梓里坝”的“梓”之得名,即《华阳国志·巴志》所说“(巴)其 先王墓多在‘枳’”。邓老侧重于历史民族分析,指出“先王陵墓多在枳”是指清江禀 君白虎之巴。巴子五姓中的“曋即巫诞、蜑、但,与瀼同化而兼称,长江三峡地区 都有以“瀼”称的地名,即瀼蜑故地其历史的遗迹。“賨”出于龙之族系 而为巴族,如宗人七姓中有“龚”……等等,令人耳目一新。

《巴史三探》进一步讨论巴的民族问题。据《诗经》和《左传》江汉有濮,西周时已 广布巴境。旧以为牧誓八国有蜀无巴,曾侯乙墓出土漆箱盖题28宿之西方白虎七宿的昴 宿为“矛”,矛为“髳”的简写,故牧誓八国中的“髳”很可能是廪君白虎之巴,进 而提出“甲骨文中也少巴名,有之则为‘虎方’之称”。认为甲骨文的“龙”为巴岭巴 蛇之“巴”,在西汉水之源,出于氐羌等等。

由巴史三探可见,先生对最新的考古材料十分敏感,广征博引地进行史学考订,得出 “持之有故,言之成理”的结论,令人信服。当然也有可以进一步讨论的问题,如《巴史新探》说殷墟甲骨中有“巴”,此字学术界本有争议,徐中舒先生主编的《甲骨文字 典》与《汉语古文字字形表》均不收甲骨文中所谓的“巴”字。这一点先生也有察觉, 故在《巴史三探》中改为“甲骨文中也少巴名”。有的问题则显然是受考古发现的局限 ,如邓先生因当时在四川境内仅见巴县冬笋坝、昭化宝轮院两处船棺,而尚无船棺的另 一些发现,从而推断船棺为巴族葬制,当时不错。近年来在成都平原、芦山、荥经、峨 眉、犍为等蜀国腹地大量发现船棺葬,时代有早于战国的,且各个墓地并不为船棺单一 墓葬,而是与土坑墓等葬俗共存,故现在的论者包括笔者在内,都倾向于是当时社会某 阶层(如武士)的葬俗。总而言之,邓老的巴史研究代表着一个里程碑,在当时代表学术 研究的前沿,时到如今其中的真知灼见与严肃的科学论证依然启迪着我们这些后学者少 走弯路,邓老有关巴蜀古史研究的硕果,将永存于世。

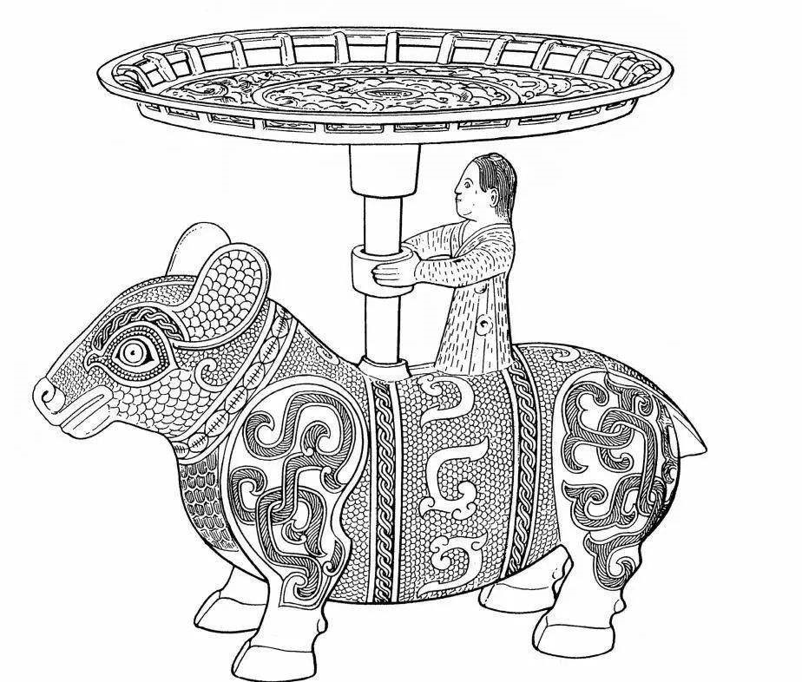

邓老对考古新发现热情关切的重视与严谨认真的研究相结合的求实学风,为后学者所 称道。1972年涪陵乌江右岸小田溪发掘了3座木椁土坑墓,出土大量青铜器,尤以一号 墓出土的整套错金青铜编钟为珍异。当时尚在十年动乱中,先生在自费进行民族考古调 查(对川、浙、闽等地的崖葬制调查)的同时,仍不忘对巴渝地区考古新发现进行潜心研 究,撰写出万言长篇《涪陵新出土的巴族铜器和错金编钟》。对出土文物如铜兵器、铜 钲、虎纽淳于、铜登、错金铜壶、错铅铜罍、错金编钟等一一进行考订研究, 从而论证墓葬乃《华阳国志·巴志》所载的巴的“先王陵墓”;出土的“铜盘”可能是 巴人“园隆”之盾;考订铜钲“或源于巴人,而流布于江淮”;錞于最初为巴人军乐 ,而流布中原;由出土的14件错金编钟考知旧以为编钟之制“十六枚为一肆”则未必然 也,小田溪出土的14件错金编钟,很可能是由两组高中部“七音”音阶组成……等等精 辟的推论。这对动乱后晚到的“科学的春天”来说,也算是一枝寒风中的报春之花,可 惜当时《文物》杂志1974年12期只采用该文中“错金编钟”一段,这次《论集》能依原 稿全文刊出,才使读者得窥全豹。这是应该感谢《论集》的编者的。

先生的《蜀故新诠》写得早了,不及见到广汉三星堆、成都十二桥等重要遗址的发掘 成果,所以受资料的局限更大。但他还是尽可能对各种典籍作了仔细的梳扒。更难能可 贵的是,先生高龄犹能征引自然科学的成果来研究巴蜀史。如先生为论证“夏禹出自西 羌”,引用了《青海湖综合考察报告》,说明青海全境一万年来的气候是逐渐干燥的, 五六千年前湟水中游一带有新石器时代的农耕遗址;贵德地区近世尚有“塞外江南”之 称;从古今气候变迁言之,古代气候温和,宜人活动,河湟流域即古代氐羌生息繁荣之 所。又如先生为论证“蚕丛氏之蜀”,引用了印度学者霍顿在喜马拉雅山西北发现二化 性野蛮;日本学者中丹羽毛在宁波发现桑树白眼虫,也是一年二化,它们都是家蚕祖先 等等。我印像最深的是:过去认为殷墟卜辞“十祀征人方”指帝辛东征江淮。李学勤先 生考证人方应在黄河以西的渭水流域,淮水即陕南褒水。邓先生据以重新考订《华阳国 志·蜀志》首句:“蜀之为国,肇于人皇,”皇、方声韵相协,卜辞人方即巴人、蜀人 的别称,确为卓识。笔者曾据之论证“蜀为商之西土”,古蜀国的中心在以广汉三星堆 ——成都十二桥遗址为轴心的成都平原,北疆到达陕南,曾与殷商相遇,时有战和[2] 。

邓老的《巴蜀史稿》分为:历史传述、巴史之部、蜀史之部、社会概况、科技开发、 文化造诣、巴蜀史大事年表七部份,共十余万字。以先生自己的研究成果为主,吸取了 诸家之说,是一部集大成的地方史稿本。其中关于“伏羲女娲”、“禹娶涂山考”等章 节确可成一家之言。邓先生对古代巴蜀的技术开发的论述,尤令人注目。如农业栽培加 工方面的“僰道荔枝”、“蒲蒻蔺席”、“桃笙竹簟”、“开明甘醇”、 “邛竹作杖”、“构叶为酱”、“木器髹漆”、“茶制为饼”等;水陆交通建置方面的 “索桥”、“杩叉”、“竹笼”、“石人水表”、“兵栏”、“栈道”等,都有精辟之 阐述。

《梁·李膺(益州记)辑存》为邓老之未定稿,先生仙逝后由孙琪华、黄晓东等同志整 理,犹可见先生一贯运用“集、纳、衡、证”法治学之精妙。有李膺小传、辑存凡例、 目录、佚文和注解,还附录了刘宋任豫《益州记》的辑存和注解、引书目录、读梁李膺 《益州记》小识等,体例完备。特别是先生以现行地图地区水道所经为纲,附注今地名 ,更便于检索。小识中对“广汉郡五城县之铜官山,应为巴人铜矿之所在”的考订,以 及彭山江口出土铭为“西顺郡秦符节东山官”铜锭的揭示,为研究三星堆古蜀文化大量 青铜器的铜料来源提供了线索。

邓少琴先生曾是四川大学历史系教授,又是吾师冯汉骥先生和徐中舒先生、蒙文通先 生的故知,我对这位老前辈,心仪甚久。我于1958年参加长江三峡水库考古调查时,曾 见过邓老。第一次面谒则是在1959年冬,受四川大学历史系主任徐中舒教授的派遣,为 邓少琴教授的大著《益部汉隶集录》出版稿件事,到重庆枇杷山先生寓所造访。邓老在 他斗室翻满书本的书桌旁,为我讲述了他对巴史研究中的考古新发现的看法,并赠予一 本印行的《巴史新探》。当时我还是一名考古学研究生,对巴蜀史不甚了了,但深为先 生对后学的博学善诱与对学术观点的矜持所打动,启迪了我以后对巴蜀考古的探索。

我最后一次见邓老,记得是在1989年出差重庆,与董其祥先生一道拜访邓老寓所。时先生已年老多病,身体极其衰弱,坐立均有困难。他请家人用软绳套在藤椅上,以免摔 倒,可让他老人家顽强地坐在书桌旁继续工作。我忍着热泪向这位令人尊敬的长辈讲述 1986年以来三星堆、十二桥等古蜀文化的考古发现与研究。他表现出与他身体状况不相 称的欣愉之情,目光中闪烁着光辉,用微弱的声音鼓励我们好好把巴蜀考古弄好!不久 ,董先生也随先生去也。哲人仙逝,留给我们的则是鞭策和榜样。

[1]董其详.《巴史新考》前记[A].重庆出版社,1983.[2]林向.巴蜀文化新论[M].成都出版社,1995.67、68.

来源:《中华文化论坛》2002年第3期

- 0000

- 0001

- 0000

- 0001

- 0000