薛超:周代的牺牲、 牺尊——兼论山西省博物馆藏 “铜牺立人擎盘”

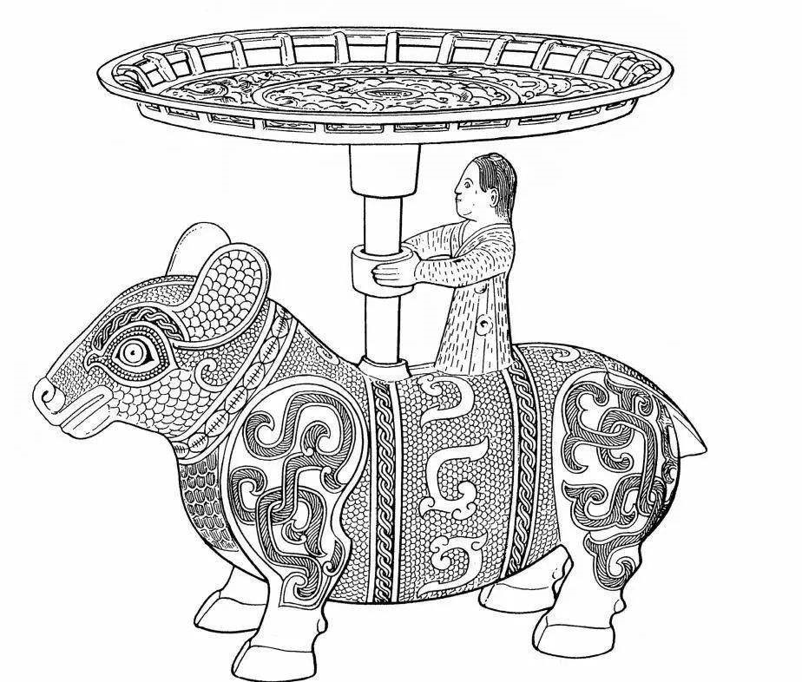

国之大事,在祀与戎。在古代祭祀属于国家的头等大事,“牺”便是对祭祀所用牲畜的称谓。在山西博物院“晋国霸业”展厅中,有一件器形独特的青铜器,工艺精巧,纹饰华美,备受人们关注,它就是——铜牺立人擎盘,1965年出土于山西长治分水岭。铜牺立人擎盘,由牺兽、宫人和镂空圆盘三部分组成,整体造型是:站在神兽背上的一名女子,正举着一个镂空的圆盘。神兽装饰华丽、神态柔和,女子衣纹清晰,发丝根根可辨。更令人称奇的是,她举着的圆盘至今仍然可以随意转动,而在她手中长握了2000多年的圆柱,竟然还可以拆卸!

▲铜牺立人擎盘 战国 山西博物院藏

▲铜牺立人擎盘 战国 山西博物院藏

周代铜器中有种似牛非牛、似犀非犀的怪兽,这种怪兽现今一般被称为“牺牲”,典型的例子如山西省博物馆馆藏的“铜牺立人擎盘”( 图一)。

▲图一 铜牺立人擎盘

▲图一 铜牺立人擎盘

众所周知,牺是一种并不存在的动物,而商周铜器中那些集若干种动物特征于一身的必定是某种神灵,那么,所谓的牺牲究竟源出哪些动物,它又是如何演变的?姑试论之。

先看看文献中有关的记述。牺,从牛,羲声,本指古代宗庙祭祀用的纯色牲。《尚书·微子》:“今殷民乃攮窃神祗之牺牲。”孔传:“色纯曰牺,……牛羊豕曰牲。”《周礼·地官·牧人》:“凡祭祀,共其牺牲。”

古代与牺有关的铜器有牺尊,是一种被作成鸟兽形的酒器。《诗·鲁颂》:“牺尊将将。”《淮南子·俶真训》:“百围之木斩而为牺尊,镂之以剞劂,杂之以青黄,华藻镈鲜,龙蛇虎豹,曲成文章。”大意是砍粗大的树木作成牺尊形,再用刀凿刻出花纹,染上颜色,使其色彩斑斓。《梁书·刘杳传》:“古者樽彝皆刻木为鸟兽,凿顶及背以出内(纳)酒,顷魏世鲁郡地中,得齐大夫子尾送女器,有牺樽,作牺牛形。”这里虽明确说牺尊是木制的鸟兽形酒器,但我们并不知道这里所说的“牺牛”究竟是何种动物,犀邪?牛邪?还是我们今天所谓的“牺牲”?

▲铜牺立人擎盘上的女子

▲铜牺立人擎盘上的女子

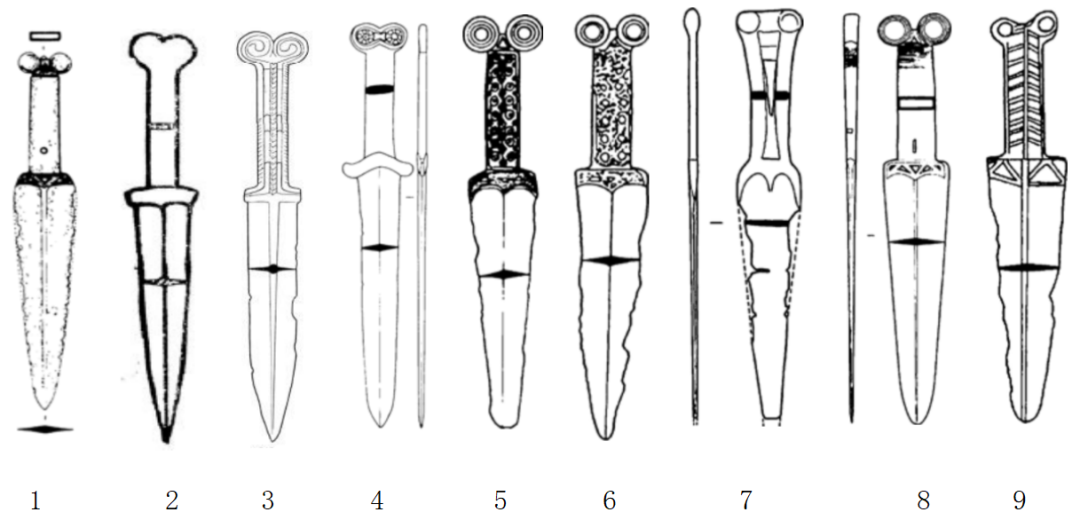

现今所见走兽类酒尊很多,其造型已见有虎、牛、骡、貘、象、兔、猪、羊、犬等,它们都是现实生存的动物,这里唯独不见所谓的“牺牲”,也许我们今天所谓的牺牲与古人所谓的牺牲根本不是一码事。在酒器里我们没有见到过牺,但是在别处却屡屡见到它的身影,以下是有关牺牲的资料:

1.“铜牺立人擎盘”,1965年山西长治分水岭出土。通高14.5、长18厘米,牺背上有一立人,立人手持带有立柱的镂空盘。目前尚未见同类器形面世,因此其用途还不甚明了,有可能用于熏香,也可能纯属“弄器”(玩器)。时代为战国初年。

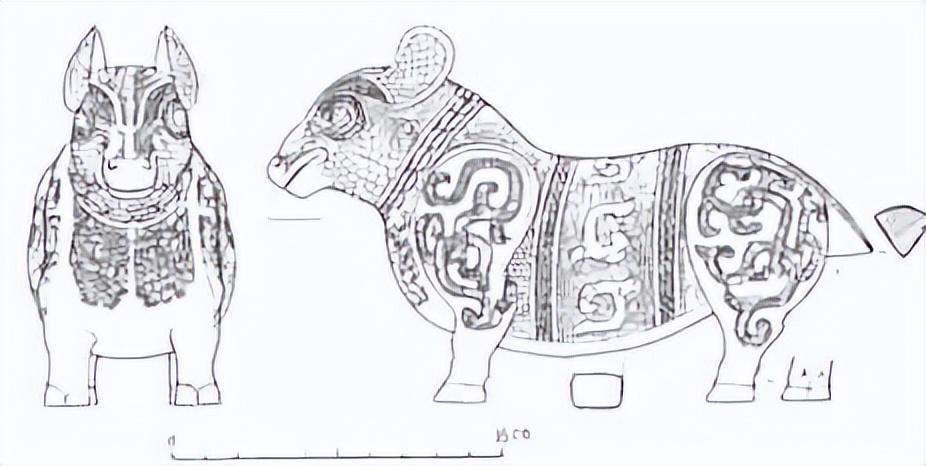

2.牺牲陶范,20世纪60年代山西侯马晋国铸铜遗址出土,有若干块(图二),与长治出土铜牺立人擎盘造型花纹完全相同,从而证明铜牺立人擎盘产自春秋战国之际的晋国,而且极有可能就出自侯马。以往常有人将长治分水岭战国墓定为三晋之一的韩国墓地,看来不确。上述陶范和相应的铜器证明,长治分水岭相当一部分墓葬仍属春秋末年的晋国墓。

▲图二 牺牲陶范

▲图二 牺牲陶范

3.牺牲,出土时间地点不详,现藏美国华盛顿弗利尔美术馆,高11.5、长18.2厘米。造型与长治出土铜牺立人擎盘的牺座非常相似(图三),细微的差别仅在它们的腿粗细不同,应是同一时期的晋国器。

▲图三 弗利尔美术馆藏牺牲

▲图三 弗利尔美术馆藏牺牲

4.牺牲,4件,1923年山西浑源李峪出土,现分别藏日本、英国、美国。高11.8、长20.4厘米(图四)。时代为春秋战国之际。

▲图四 浑源李峪出土牺牲

▲图四 浑源李峪出土牺牲

▲牛犊形器 传李峪出 美国华盛顿弗利尔&赛克勒美术馆藏

▲牛犊形器 传李峪出 美国华盛顿弗利尔&赛克勒美术馆藏

5.牺足方盘,山西潞城县潞河出土,盘足为四只牺牲,造型与上述所列标本大致相同,时代为战国初年。

另外,20世纪70年代河北平山中山国中山王墓出土过2件错金铜神兽(牺牲),与上述牺牲造型很相似。高11.8、长22.1厘米。此神兽“似牛非牛,兽头前伸,有一对短角,兽身矮小,肩背扁平,大肚低垂,四肢短粗,偶蹄,短尾”,其造型与前面叙述的标本大同小异,只是多出一对短角。

▲错银镶金青铜牺尊 中山王墓出土

▲错银镶金青铜牺尊 中山王墓出土

上述资料显示:

1.它们造型大同小异,换句话说,有很强的共性。其形象与牛最接近,其功用则似乎多为负重。

2.它们几乎集中在三晋故地(即便战国中山国文化,整体上讲也属于广义的晋文化范畴)。

3.它们都被制作成实体,体内几乎都保留有内范,因此厚重敦实,这使得它们的用途也相似,即大多用于某些器物的器足,也就是器物的支架部分,或者作为某种陈设。而作为酒器的例子却没有。

4.尤其重要的一点是,这些资料的时代绝大多数集中在春秋战国之际(晚至汉代,还能偶然看见这种被称作牺牲的踪迹)。虽然它们形象类似牛犊,但毕竟与同一时代的牛造型(如浑源李峪出土的牛尊)有着较为明显的差别。从造型上分析,它们似乎介于牛和犀之间,因此与犀牛也应该有一定关系。

关于犀牛的文献记载也很多。《山海经·中山经》:“有兽焉,其状如牛,苍身,其声如婴儿,是食人,其名曰犀渠。”郝懿行笺疏:“犀渠,盖犀牛之属也。”

《左传·宣公二年》:“牛则有皮,犀兕尚多,弃甲则那?”

《管子·中匡》:“死罪,以犀甲一戟。”

《列子·仲尼》:“能制犀兕之革。”

《尉缭子·武议》:“莫邪之利,犀兕之坚。”

《荀子·议兵》:“楚人鲛革犀兕以为甲。”

《楚辞·国殇》:“操吴戈兮被犀甲。”

《书·禹贡·扬州》:“厥贡,齿革羽毛。”传曰:“齿,象牙。革,犀皮。”

从这些记载可以看出,当时中国内陆尚有犀,犀革常被制成甲胄。战国狩猎纹铜器上也时常能见到持剑武士刺犀的画面。犀牛在商周铜器中更被塑造得惟妙惟肖,如陕西兴平县出土的战国时期犀牛尊,其造型逼真到了令人叫绝的地步,说明犀对商周人并不陌生。李时珍《本草》谓犀出西番、南番、滇南、交州诸处。看来至少中古时期的中国南方还有犀牛生存。

此外,我们注意到文献上常将犀和“兕”并提。与兕相关的铜器则有“兕觥”,如《诗经·卷耳》:“我姑酌彼兕觥”,《诗经·七月》“跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆。”毛传:“角爵也。”今日所见兕觥均为铜制,也叫兽形觥。这类造型精美、器型厚重的器物都是宗庙彝器。而从造型分析,所谓的“兕觥”,表现的是一种面目狰狞、头上长角、呲牙咧嘴、与龙虎一类猛兽有关的怪兽,而与性情温顺、憨态可掬的有蹄类动物“牺牲”显然不属同类。

▲图五 貘形尊

▲图五 貘形尊

除此之外,我们注意到牺牲的造型和貘也有诸多相似。试将它们与西周时期貘形尊作一比较,便可一目了然(图五)。关于貘,辞典这样解释:“体型似犀而小,尾极短,鼻端无角,向前突出,栖息热带密林多水处,善游泳。”今出没在南美及亚洲的南洋群岛和泰国等地。

现今中国大陆已无貘的踪迹,貘是否在中国生存过,抑或是古代外邦之物,已难确考。但造型逼真的貘造型确曾见于西周铜器中,除貘尊外,西周铜器上还常见貘首形装饰,如西周提梁卣的颈部和提梁的两端就常能见到貘首形装饰,它们与东周牺牲之间的传承和借鉴关系是显而易见的,或许东周的牺牲还蕴含着中原先民对貘的遥远记忆。

▲山西绛县横水墓地出土的西周貘尊

▲山西绛县横水墓地出土的西周貘尊

那么,牺牲究竟是何物呢?《山海经·西次四经》:“邽山,其上有兽焉,其状如牛,猬毛,名曰穷奇”。《史记·五帝本记》:“少昊氏有不才子,毁信恶忠,崇饰恶言,天下谓之穷奇。”《史记·司马相如传》引《上林赋》:“赤首圜题,穷奇象犀。”可见穷奇与牛、犀属同类,据说是一种食虫的神兽,还是先圣少昊帝的儿子。

综上所述,文献所称的“牺尊”可能是泛指鸟兽形酒器,《梁书》所谓的“牺牛”可能是牛或犀。而今天所谓的“牺牲”,应该是一种在造型上混合了牛、犀、貘的假想神化动物。从形象上看,牺牲常常身披鳞甲,长着穿山甲似的脑袋,结合穷奇“食虫”的传说,它也有可能融合有穿山甲的成分(穿山甲即以蚂蚁和虫为食)。就目前资料而言,所谓的牺牲基本出现在东周时期,汉代还偶然出现。这个时期正是《山海经》成书的时代。也应该是“穷奇”神话流传和成熟的时代,而古代青铜器中的动物通常都是神灵或瑞兽,因此今天所称的“牺牲”,其真名可能本叫“穷奇”。

▲铜牺立人擎盘 战国 山西博物院藏

▲铜牺立人擎盘 战国 山西博物院藏

原载于《考古与文物》2004年03期

- 0001

- 0000

- 0005

- 0000

- 0000