许宏;刘莉:关于二里头遗址的省思

坐落于黄河流域伊洛盆地的二里头遗址,是二里头文化的中心遗址,是当时中国乃至东亚地区最大的城市聚落。该遗址发现于1959年,考古工作者通过大规模的系统发掘,揭示了该遗址复杂的空间布局。其遗存由宫殿区、贵族和平民墓、居住区以及制作青铜器、绿松石器、陶器、骨器的作坊组成[1]。上述遗迹以及伴出的大量精美的青铜器、玉器、陶器等遗物,展现了一个高度发展的文明。围绕二里头遗址与古文献所载早期王朝——夏和商的关系问题,国内学者展开了长时间的热烈讨论。至于二里头遗址究竟是夏都还是商都,尽管具体结论不同,但学者们有一个共同的取向,即深信古典文献中关于王朝编年的记载。由于二里头遗址在时空上与文献中的夏商王朝的中心区大致吻合,它就理所当然地被推定为其中的一朝之都。

例如,近年结项的夏商周断代工程,分别把夏、商王朝的年代确定为公元前2070~前1600年、公元前1600~前1046年,而把二里头文化的年代断为公元前1880~前1520年[2]。由于夏的始年早于二里头文化,而二里头文化兼跨夏商王朝,这些抵牾导致无休止的论辩,涉及哪一种考古学文化与夏代早期相对应,二里头文化的哪一期发生了夏商更替的事件。二里头文化被划分为四期,几乎所有的期别都被不同的学者指认为夏商王朝更替之所在[3]。国内的考古学家近年来形成了主流观点,即认为二里头文化第三、四期之间或第四期是这一历史变革的发生点。二里头文化第四期(至少是其晚段)时,人口锐减,某些宫殿建筑废毁,这些都被看做是王朝崩溃事件的缩影[4]。

中国上古时代考古学研究的一个基本途径,是将见诸后世文献的王朝编年作为考古学研究和解释的蓝本。这些研究尽管重视的文献版本不同,但作者显然都相信,其中一种编年应当是正确的。近年来,对二里头遗址及其周边区域的发掘和调查,提供了许多关于这一中心城市兴衰过程的信息[5]。然而这些发现无助于解开二里头的王朝归属之谜,却使相关问题变得更加扑朔迷离。在本文中,我们将首先概述这些新的考古材料,在此基础上,对包括既往研究取向在内的相关问题作一初步的分析。

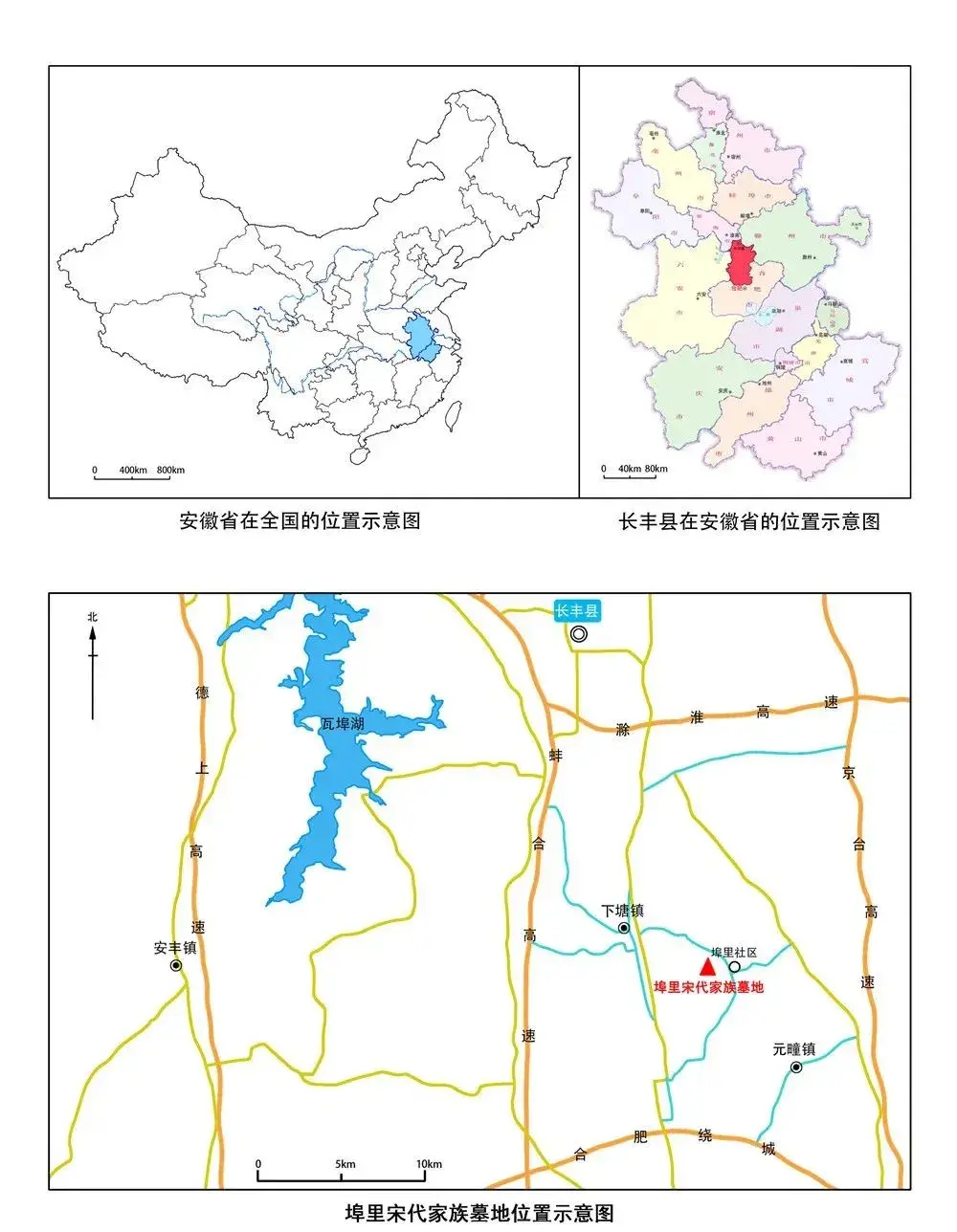

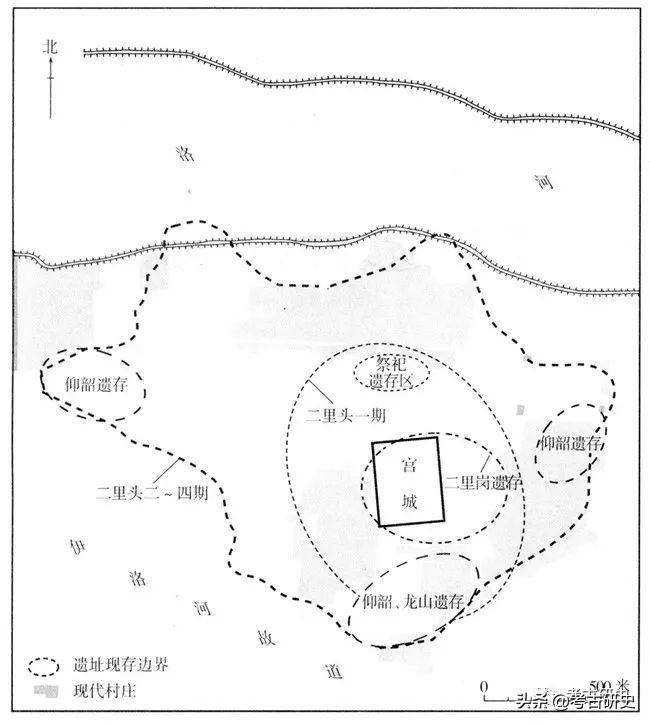

图一 二里头遗址各期遗存分布图

一 二里头的兴衰

近年二里头遗址的考古勘查与发掘,使我们对该遗址的空间布局及其演变过程有了更多的了解。最早出现于二里头的,是仰韶文化晚期和随后的龙山文化早期的几个小聚落(图一)。在龙山文化聚落废毁后数百年,才有新的人群即二里头文化的秉持者,于公元前1800年前后来此安营扎寨。该聚落后来发展为伊洛地区最大的中心,最终在二里岗文化晚期沦为一般聚落,随后彻底废毁。

二里头文化持续了约300年,一般被分为四期,尽管各期的精确跨度还难以确定。

1.二里头文化一期遗址面积逾100万平方米,似乎已经发展成伊洛地区乃至更大区域的最大的中心。如此迅速的人口集中只能解释为来自周边地区的人口迁徙。这一时期的出土遗物包括不少贵族用器,例如白陶、象牙、绿松石制品和青铜工具[6]。但由于晚期遗存对第一期堆积破坏严重,该聚落的布局尚不清楚。

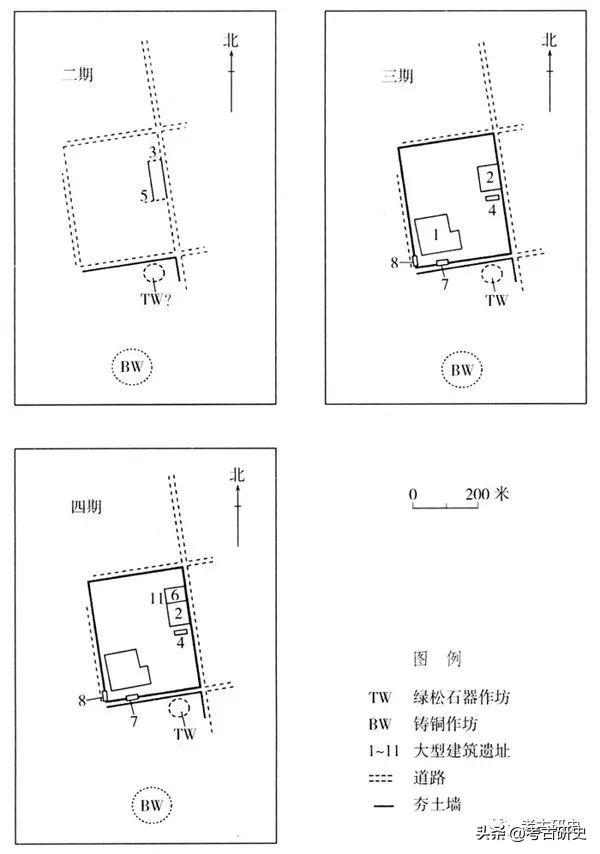

2.二里头文化二期遗址面积扩至最大,达300万平方米以上。宫殿区(约12万平方米)位于遗址的东南部,由4条纵横交错的大路相围。在宫殿区东部,发现了2座并列的夯土基址(3号、5号基址),以及一道木结构的排水暗渠。3号基址应是一座长逾百米、包括3个庭院的复合式建筑(图二)。在院内发现了2组贵族墓,墓中出土了丰富的随葬品。这是首次在二里头遗址宫殿建筑内发现贵族墓葬[7]。

铸铜作坊建于遗址东南部,在宫殿区南侧大路以南约300米处。在宫殿区以南,发现了宽约1米、约呈直角相交的两段夯土墙。残存的东西一段墙长逾100米,南北一段长逾80米。这两段夯墙应是一处围垣设施的一部分,其东墙南部被现代村庄所压,可能存在西墙和南墙,有待进一步探查[8]。尽管这一围垣设施的面积尚不清楚,但据其位置推断,它应该是将铸铜作坊一带也围起来的。这一围垣设施内还存在着其他的手工业生产遗存,例如绿松石器作坊,至少在二里头文化第三期即已存在。考虑到该遗址出土了不少第二期的绿松石制品,有理由相信,这些制品就是在此生产的。

图二 二里头遗址中心区布局的演变过程

上述遗存表明,这处中心城市从第二期开始进入全盛期,其城市规划的大的格局已经基本完成。

3.二里头文化三期 这一城市聚落持续兴盛,由宫殿区、围垣作坊区等功能区构成的总体城市布局一如其旧。同时也有若干新的变化。首先,一周夯土墙沿4条大路内侧修筑,宽约2米,将宫殿区圈围起来,形成面积达10.8万平方米的宫城。其次,宫城东部的3号基址在废毁后,被两座沿同一纵向中轴线兴建的建筑(2号、4号基址)所取代。同时,又一组建筑兴建于宫城西南部(1号、7号、8号、9号基址),其中,1号基址和7号基址也拥有共同的南北中轴线。这种布局昭示出,更为严整的宫室制度正在形成。第三,随着新的宫城和一系列大型建筑的兴建,宫城内的日常生活遗迹如水井、窖穴等在数量上显著减少。这一现象表明,宫殿区已成为少数贵族独占的从事特殊活动的、更为排外的场所。第四,在围垣作坊区的北部,一处面积不小于1000平方米的区域被用作绿松石器的生产,在那里发现了分布较为集中的绿松石料。二里头贵族墓中出土的镶嵌有绿松石的铜牌饰以及其他绿松石饰品,应当就是这类作坊的产品。另外,铸铜作坊开始生产作为礼器的青铜容器。

4.二里头文化四期至二里岗下层文化期 此期的文化堆积主要发现于遗址的中心区,但整个聚落的面积并未较此前缩减。所有建于第三期的宫室建筑与宫城,绿松石器作坊、铸铜作坊及其外面的围垣设施,以及4条垂直相交的大路都沿用至此期。此外还至少兴建了3座新建筑。其中6号基址建于宫城东部的2号基址以北,面积达2500平方米,是一处复合式的大型庭院建筑。6号基址以西则新建有11号基址,其面积尚有待确认。在宫城与围垣作坊区之间的大路东部,还兴建了一处长方形的中型夯土基址(10号基址)[9]。

在绿松石器作坊区发现了一座灰坑,内填数千枚绿松石块粒。此外,铸铜作坊继续生产工具、武器和礼器,出土于第四期墓葬的铜礼器在数量、种类和质量上都超过了第三期。

一般观点认为,二里头遗址衰落于第四期,主要是因为最大的1号宫殿基址似乎已废弃。然而新的发掘与研究表明,情况并非如此(详见于后)。包括1号基址在内的所有始建于第三期的宫室建筑仍在使用,而且又在兴建新的建筑物。这里仍集中着大量的人口,存在着贵族群体和服务于贵族的手工业。作为伊洛河流域最大的中心城市,二里头遗址在这一阶段仍在继续发展。

二里头遗址罕见相当于二里岗下层文化的遗存,这有两种可能。一种可能是遗址在二里头文化第四期之后至二里岗文化时期,人口锐减;第二种可能是其居民在二里岗上层文化时期之前,仍主要生产和使用二里头文化第四期风格的陶器,因此在考古学的面貌上,显现出二里岗下层文化时期的缺环。假若二里头文化第四期和二里岗下层文化时期部分重叠[10],则第二种可能性更大。也可能是上述两种情况兼有。

5.二里岗上层文化期 这一时期的文化堆积集中在此前的宫殿区一带,面积约30万平方米(图一)。遗存包括小型房址、灰坑、墓葬等,它们叠压或打破了二里头文化的宫殿基址。这一中心城市至此沦为一般性聚落。

没有证据表明二里头毁于火灾或战争,但其具体的衰败原因尚不得而知。可以肯定的是,贵族用品尤其是青铜器的生产,都是在二里头文化第四期之后才完全停顿下来,这与位于二里头以东约85公里的郑州商城的兴起是相一致的[11]。从铸铜技术和青铜器风格看,郑州商城显现出源自二里头遗址的极强的连续性[12],表明这两个中心之间有着密切的关系。二里头遗址的衰落似乎是一个战略性的决定,包括工匠在内的二里头都邑的人口可能都被迁移至郑州地区。

二 二里头的城市规划与人口构成

二里头遗址在城市规划上显现出某种规范和章法。其南临古伊洛河,表明聚落邻近水路系统,而河道有可能是连接区域内外的主要的交通手段。

宫殿区位于遗址中东部的高地上,贵族居址与墓葬交错分布,集中于宫殿区近旁的遗址东部和东南部。这一区域为不同等级的贵族所占据,使用时间最长,形成城市扩展的核心。祭祀区似乎位于宫殿区以北,这里分布着形制特殊的建筑及附属墓葬。围以垣墙的铸铜作坊和绿松石器制造作坊紧邻宫殿区南侧,表明这类高层贵族身份标志物的生产直接受控于王室,手工业者应是依附性的专业工匠。二里头遗址的核心区域(包括宫殿区、祭祀区、附属手工业作坊、贵族居址和墓葬)总面积达70万平方米,时代从二里头文化第二期延续至第四期。一般的居住活动区似乎位于遗址的西部和北部一带,那里分布着小型房址和墓葬[13]。

二里头遗址似乎罕见统一安排死者的公共墓地。该遗址出土有单独的墓葬,或者由若干成排墓葬组成的小型墓群,遍布遗址各处,见于宫室建筑的院内、一般居址近旁、房基和路面以下。这些墓葬分布点似乎都没有被长期使用,墓葬和房址往往相互叠压。人类学家主张,一个为死者所专有的、界限明确的规划区域表明,这是一个具有直系血亲体系的社会共同体[14]。值得注意的是,在许多新石器时代遗址[15]和安阳晚商都城[16]都发现了作为聚落重要组成部分的、明确的宗族墓地。二里头遗址的埋葬形态与中国古代长期延续的这一丧葬传统形成了鲜明的对比。因此,二里头遗址罕见有组织的、经正式规划的埋葬区域,可能暗寓着其缺乏一个总体性的直系血亲体系。

二里头遗址的埋葬缺乏规制,似乎与这一中心城市的人口构成有关。二里头遗址是最早集聚了周边人口的超大型中心城市,早期移民来自于众多不同的小型血缘集团。缺乏稳定的墓地和同一空间内墓葬与房屋的不断更迭,暗示着人口的频繁移动。这一现象也与二里头文化分布区域的宏观聚落形态相呼应,即伴随着急速的领土扩张,二里头文化秉持者的人口也流向资源丰富的外围区域[17]。我们倾向于认为,二里头遗址的人口是由众多小规模的、彼此不相关连的血亲集团所组成,同时它们又受控于一个城市集合体。这些人类群团究竟在多大程度上从事农业生产或者特殊的手工业专门化生产,还有待于进一步的发掘和研究。

三 二里头与夏商更替

二里头遗址是1959年徐旭生率队在伊洛盆地踏查“夏墟”时发现的。徐旭生根据古代文献中西亳在偃师的记述,认为二里头遗址“为商汤都城的可能性很不小”[18]。在他看来,二里头遗址的地理位置与丰富的物质遗存恰与亳都相符。这一观点主宰学术界近20年,直到邹衡提出,郑州应为商都亳,而二里头遗址应为夏都[19],从而引发了旷日持久的二里头遗址与二里头文化之王朝归属的论战。二里头的发掘者最初持夏商更替在二里头文化第二、三期之间的观点,理由是二里头文化第三期呈现出一种飞跃式的发展,这种现象是某种重大政治变革即王朝更替的反映[20]。

1983年,一座面积为200万平方米的设防城市发现于偃师,即所谓偃师商城,它位于二里头遗址东北约6公里。偃师城的始建与二里头文化第四期大体同时,它在发现伊始就被发掘者判定为商代早期城市[21]。这一发现引发了新一轮的辩论,焦点集中在二里头(代表夏或商)与偃师(理应为商)的关系上。到20世纪90年代末,大部分考古学家达成了共识,即二里头文化第一至三期为夏代后期,而二里头文化第四期和偃师、郑州两座城址代表的二里岗文化为商。这一论点主要是基于二里头显著衰败于第四期而偃师发展为设防城市的考古学材料。上述现象被认为是文献所载商灭夏这一历史事件的反映[22]。

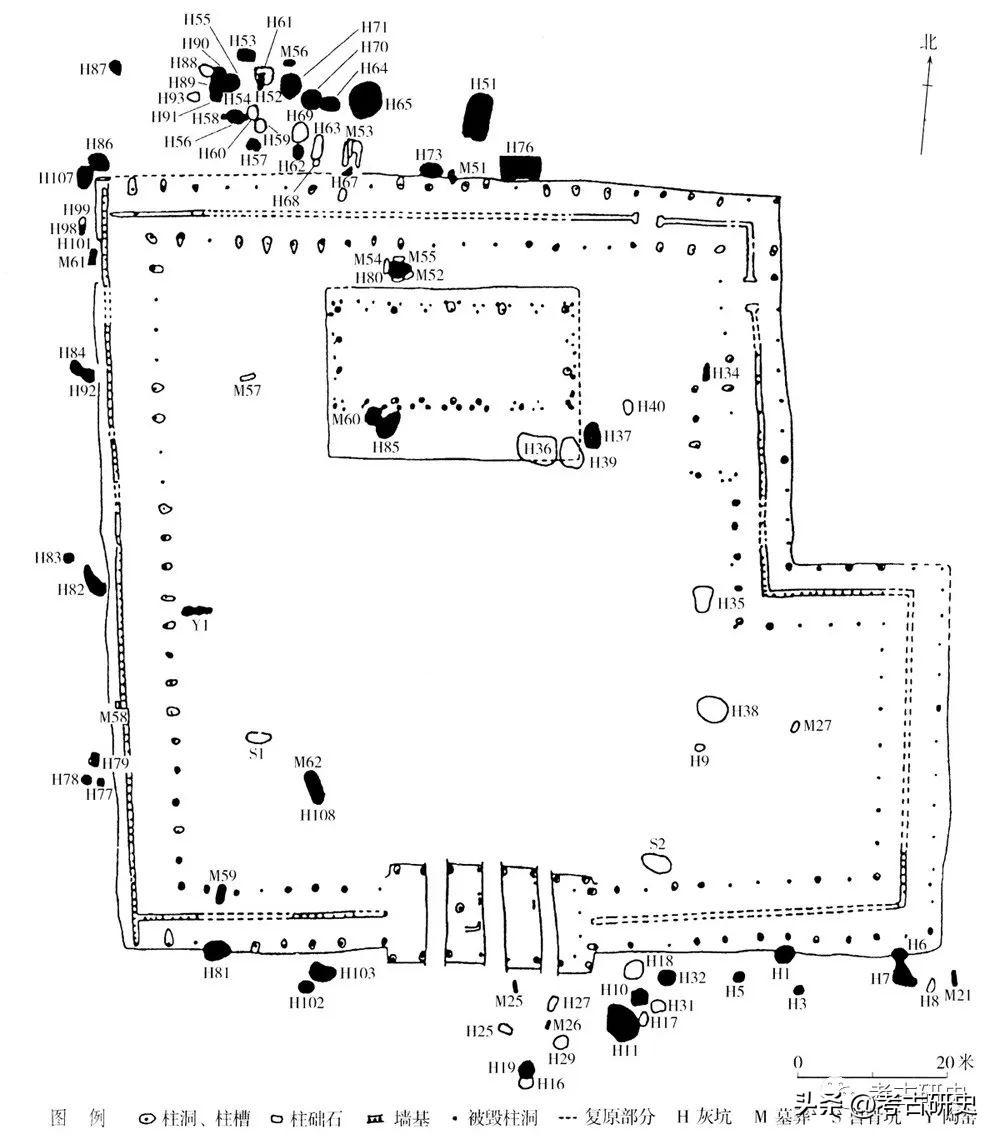

关于二里头衰败于第四期的核心证据,是面积近10000平方米的大型复合建筑——1号宫殿的废弃[23]。这座宫殿建于第三期之初,而被属于第四期的墓葬、灰坑和陶窑打破,表明1号基址废弃于第四期[24]。

这一结论似乎过于简单,其中有两个问题需要回答。第一,除1号基址外,第四期是否真的显现出衰败的迹象;第二,1号基址在第四期时被打破,是否就足以说明它已被废弃。第一个问题的答案显然是否定的。如前文所述,根据最新的发掘与研究成果,宫殿建筑群还在增筑,依附于王室或贵族的手工业者仍在继续生产贵族用品。要回答第二个问题,我们必须重新检视与这个建筑相关的所有晚期遗迹的年代与空间位置。

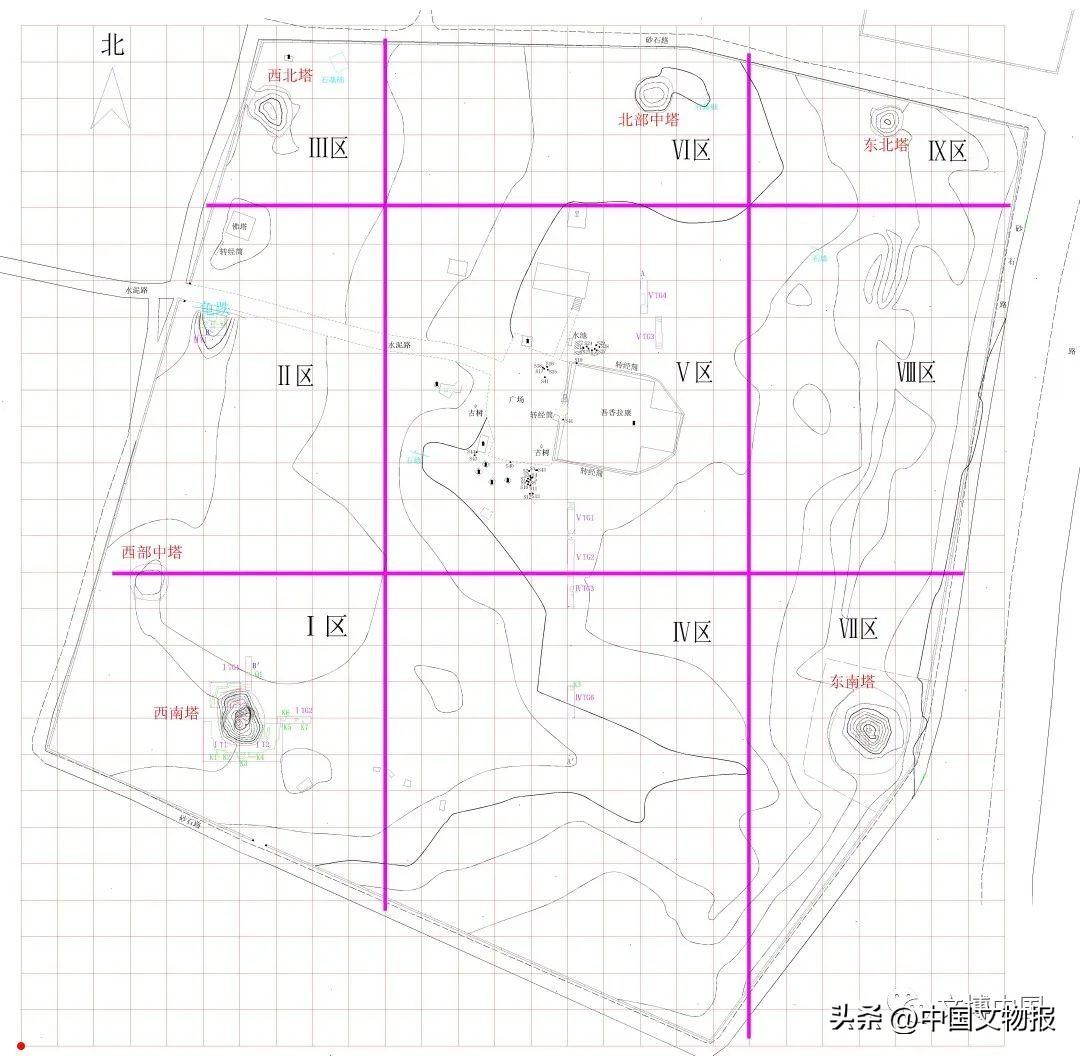

1号基址发掘区内有2口水井、16座墓葬、2个兽骨坑、64个灰坑和1座陶窑[25],这些遗迹主要属于第四期(图三)。值得注意的是,发掘者关于这一宫殿基址废弃年代的意见随着时间的推移而发生了变化。在最初的发掘简报中,所有可断代的遗迹都被定为第四期,不少墓葬还被认为是与宫殿建筑相关的人牲的遗迹[26]。这意味着宫殿建于第三期,而且一直使用至第四期,这一认识是与发掘者在20世纪70年代所持夏商分界观相一致的,即夏商更替于第三期初,而第三、四期属于商。但自1980年以来,发掘者关于1号基址性质的观点有了显著的变化。在1999年出版的发掘报告[27]中,某些曾被断为第四期或因无遗物出土而无法分期的墓葬和灰坑,又被改定为第三期,宫殿基址则被解释为废弃于第三、四期之间。这一解释上的变化并不是基于二里头遗址任何新的发现,而似乎与发掘者夏商分界观的变化相一致,此时发掘者由于偃师城的发现,而将夏商更替的年代推后到第三、四期之间[28]。

图三 1号基址发掘区内二里头四期至二里岗下层遗迹分布图

当我们将与1号基址相关的所有晚期遗迹标示于图三时,就不难发现,包括灰坑和墓葬在内的、相当于第四期或稍晚阶段的大部分遗迹都位于宫殿建筑以外,只有极少数位于院内。同时,在主殿之外,该区域之内并未新建任何居室建筑。上述状况表明,灰坑与墓葬等遗迹是与仍在使用中的宫殿相关的生活和丧葬活动的遗存。考虑到二里头遗址上的灰坑与墓葬往往位于居室建筑的近旁,那么宫室中的人们采取相同的生活方式也就不足为奇。而且,建筑基址内的某些墓葬和灰坑还应该与宫殿内的祭祀活动有关[29]。经检核,第四期的文化层均位于1号基址台基的边缘部或其外围,绝无叠压或打破建筑柱洞或墙基槽者。可见,这些堆积应是1号基址使用时期的遗存,而非其废弃后的遗存[30]。因此,没有证据表明1号基址在第三期之后即告废毁。对二里头衰落时间的认识上的变化,取决于发掘者夏商分界观的改变,考古材料则被用来对应文献中所记载的王朝世系。

四 口传历史与考古学

最早的包含有商王名字的文字记载是出土于安阳殷墟的甲骨文。然而,这些文字材料中没有任何关于夏的记载,也没有关于商的世系。夏商世系出现于更晚的战国至汉代文献中,其中引用最为频繁的是《古本竹书纪年》和《史记》。其成书比商王朝晚700年以上。20世纪20年代,王国维发现,甲骨文中的商王名号与《史记》中的商王世系可以相互对应[31]。王国维进而推论道:“由殷周世系之确实,因之推想夏后氏世系之确实,此又当然之事也。”[32]这一观点被国内考古学家和历史学家普遍认同。考古和历史学家认为,有必要且有可能找到夏人和夏王朝的文化遗存,最终目标则是要在考古材料与历史文献整合的基础上重建夏史。

这一重建夏商世系的总体取向存在着一个明显的缺陷,它混淆了编年史和口传世系间的差异,前者旨在确切记录真实历史事件的时间序列。后者则无法得出绝对的时间框架,因为它“有意显示和传达那些被认为是重要的事件,而绝对年代则从不,也不可能是其记录中之一项”[33]。这两类信息往往作为完整的信仰系统出现于古代文献,因为古人并不把它们看做是分隔的实体。然而,对于现代考古学家和历史学家来说,神话、传说和历史是需要区别对待的。

如前所述,甲骨文并没有提供一个关于商代各王在位时间跨度的年谱。由于甲骨文用来记录祭祀仪礼的过程,贞人没有必要有意留下确切的各王在位的时间长度,或者这类信息被认为是不重要的而不必加以记录。吉德炜指出,只有到了殷墟晚期,关于王年的确切记录才出现于祭祀周期,但似乎即使这时,商人自己对其以前各王在位的长度也没有明确的观念。因此,商是否记录下了一个确切的商王世系且将其传给其后的王朝,还是值得怀疑的[34],更不必说推定的更早的夏世系了。最早见于战国至汉代文献的夏和商的世系不是史学意义上的编年史,宗谱中的早期国王更像是在其后演变过程中被创造、编辑和改进而来的[35]。因此,不少文献中夏和商的王系应理解为口传的世系。尽管在商和其他同时期人群中可能有关于夏人的口头传说,夏也很有可能是早于商的一个重要的政治实体,但在没有夏当时的文字材料发现的情况下,作为一个王朝的夏的存在还无法得到证明。

古代中国不是唯一被上古王系所困扰的社会。苏美尔、埃及、玛雅和许多其他文明都有文字记载来证明他们深远而感人的历史,这些历史记载源自口头传说。根据Henige对许多古代王朝王室世系的系统研究,一系列纪年上的扭曲变形可以出现在对口头传说社会的王系、宗谱和其他关于历史时间跨度推测的处理上。宗谱可以通过压缩被缩短,在这种情况下,被记住的只有最早的开国的几代和最近立为嫡嗣的四至六代。与此形成对比且更为普遍的是,宗谱也会被人为的延长。在王系中,可以看到对既往时间长度的夸大的描述[36]。

有充足的例证可以说明王系在时间上被扭曲的情况。例如,苏美尔的王系成文于公元前2100年,记述了到那时为止统治美索不达米亚的王朝的顺序。它列出了前后相继的约115个统治者的名字,但实际上,这些王分属于不同的城市国家,其中许多是同时存在的,而非先后关系。由于年代上的扭曲,苏美尔的王系把本来600余年的历史时期拉长为一个超过1900年的统治期[37]。公元前一世纪玛雅早期纪念碑上的文字,把其王室举行重要宗教仪式内容的日历始点追溯到公元前3114年[38],而这比最早的农业群落出现于该地区早了1000年[39]。许多玛雅纪念碑刻铭的主要目的是赞扬统治者和他们的世系,所以,一个以世系的连续性和祖先崇拜为核心的,具有特定的社会、政治和宗教背景的贵族活动的悠久历史被编造出来[40]。印加和阿兹特克的国君也重写了他们的历史和信仰系统,强调他们与太阳神的神圣联系,以证明他们政治、经济、军事扩张的正当性[41]。

这并不是说所有的历史文献都是政治宣传,但统治者确有明显的政治动机去制造和操纵王系和宗谱。任何对历史的阐述都包含了当代社会的需求。事实上,Henige所讨论的口传历史中许多类型的扭曲变形也见于夏商年谱,它们似乎是传说与史实、口传历史和历史记载的混合物。甲骨文和后代文献中某些早期君主的名字,可能的确是经若干世代口口相传的真实人物,但这些王系并非王朝历史完整的记述或确切的序列。被数百年乃至上千年后的历史学家安排给夏商王朝的各种时间跨度,不应被当作等同于编年史的时间框架。利用这些文献材料进行与考古学的整合研究之前,我们首先要搞清它们为何又是如何被创作出来的。

五 结语

二里头遗址是研究中国古代国家和文明形成的最重要的早期遗址之一,在二里头40余年的发掘与研究中,最受关注的是它的族群与朝代归属问题[42]。但这类问题的最终解决,仍有待于当时的文字材料的出土。与此同时,关于手工业生产、农业活动、城市人口参数和城乡的互动关系等的研究则相对薄弱。事实上,我们对这座中心城市的政治经济状况的了解仍相当有限。一方面,由于殷墟时代以前文字材料的缺乏,我们还没有证据去证实或否定古代文献中关于夏和早商的历史,历史学的研究可以继续在掺杂神话与传说的文献记载中提炼史实。另一方面,利用丰富的考古学遗存,可以进行多学科研究,以了解国家形成的过程。考古学研究的重点应放在分析时空关系以及早期中国城市化的社会发展进程上。在各自的研究有了长足进展的基础上,这两方面的材料最终可以进行比较分析。

参考文献:

[1]中国社会科学院考古研究所《偃师二里头(1959年~1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年;许宏《二里头遗址发掘和研究的回顾与思考》,《考古》2004年第11期;Liu Li Urbanization in China:Erlitou and its hinterland,in Storey,G.(ed.),Urbanism in the Preindustrial World:Cross-Cultural Approaches,161-189.Tuscaloosa:University of Alabama Press,2006.

[2]夏商周断代工程专家组《夏商周断代工程1996~2000年阶段成果报告(简本)》,世界图书出版公司,2000年。

[3]郑杰祥编《夏文化论集》,文物出版社,2002年;刘绪《有关夏代年代和夏文化测年的几点看法》,《中原文物》2001年第2期。

[4]高炜、杨锡璋、王巍、杜金鹏《偃师商城与夏商文化分界》,《考古》1998年第10期。

[5]中国社会科学院考古研究所二里头工作队《河南偃师市二里头遗址宫城及宫殿区外围道路的勘察与发掘》,《考古》2004年第11期;中国社会科学院考古研究所二里头工作队《河南偃师市二里头遗址4号夯土基址发掘简报》,《考古》2004年第11期;中国社会科学院考古研究所二里头工作队《河南洛阳盆地2001~2003年考古调查简报》,《考古》2005年第5期;中国社会科学院考古研究所二里头工作队《河南偃师二里头遗址中心区的考古新发现》,《考古》2005年第7期;许宏、陈国梁、赵海涛《二里头遗址聚落形态的初步考察》,《考古》2004年第11期。

[6]中国社会科学院考古研究所《偃师二里头(1959年~1978年考古发掘报告)》,第40~74页,中国大百科全书出版社,1999年。

[7]中国社会科学院考古研究所二里头工作队《河南偃师二里头遗址中心区的考古新发现》,《考古》2005年第7期。

[8]中国社会科学院考古研究所二里头工作队《二里头遗址2004~2006年田野考古的主要收获》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第12期,2006年。

[9]同[8]。

[10]刘绪《有关夏代年代和夏文化测年的几点看法》,《中原文物》2001年第2期;许宏、陈国梁、赵海涛《二里头遗址聚落形态的初步考察》,《考古》2004年第11期。

[11]LIU,L.,& CHEN,X.State Formation in Early China:92-99.Duckworth,London,2003;袁广阔、曾晓敏《论郑州商城内城和外郭城的关系》,《考古》2004年第3期。

[12]朱凤瀚《古代中国青铜器》,南开大学出版社,1995年。

[13]许宏、陈国梁、赵海涛《二里头遗址聚落形态的初步考察》,《考古》2004年第11期。

[14]GOLDSTEIN,L.G.One-dimensional archaeology and multi - dimensional people:Spatial organisation and mortuary analysis,in Chapman,R.,I.Kinnes,& K.Randsborg (ed.),The Archaeology of Death:61.Cambridge:Cambridge University Press,1981.

[15]LIU,L.Mortuary ritual and social hierarchy in the Longshan culture.Early China 21:1 - 46.1996.

[16]TANG,J.The Social Organization of Late Shang China:A Mortuary Perspective.unpublished Ph.D dissertation,University of London,London,2004.

[17]LIU,L.,& CHEN,X.State Formation in Early China:92 - 99.Duckworth,London,2003.

[18]徐旭生《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》,《考古》1959年第11期。

[19]邹衡《郑州商城即汤都亳说》,《文物》1978年第2期;邹衡《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年。

[20]中国科学院考古研究所二里头工作队《河南偃师二里头早商宫殿遗址发掘简报》,《考古》1974年第4期。

[21]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏故城工作队《偃师商城的初步勘探和发掘》,《考古》1984年第6期;中国社会科学院考古研究所河南第二工作队《1983年秋季河南偃师商城发掘简报》,《考古》1984年第10期。

[22]同[4]。

[23]同[6],第138~144页。

[24]赵芝荃《论二里头遗址为夏代晚期都邑》,《华夏考古》1987年第2期。

[25]许宏《二里头1号宫殿基址使用年代刍议》,《二里头遗址与二里头文化研究——中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年。

[26]同[20]。

[27]同[6],第138~144页。

[28]同[25]。

[29]杜金鹏《二里头遗址宫殿建筑基址初步研究》,《偃师二里头遗址研究》,科学出版社,2005年。

[30]同[25]。

[31]王国维《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷卜辞中所见先公先王续考》,《观堂集林》卷九,中华书局,1959年。

[32]王国维《古史新证》,清华大学出版社,1994年。

[33]HENIGE,D.P.The Chronology of Oral Tradition:Quest for a Chimera .Oxford:Clarendon Press,1974.

[34]KEIGHTLEY,D.N.The bamboo annals and Shang Chou chronology.Harvard Journal of Asiatic Studies 38(2):427.1978.

[35]顾颉刚《自序》,《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年;陈梦家《商代的神话与巫术》,《燕京学报》第20期,1936年;KEIGHTLEY,D.N.The bamboo annals and Shang - Chou chronology.Harvard Journal of Asiatic Studies 38(2).1978.ALLAN,S.The Shape of the Turtle:Myth,Art and Cosmos in Early China.Albany:State University of New York,1991.

[36]同[33]。

[37]同[33],第55页。

[38]COE,M.Early steps in the evolution of Maya writing,in Nicholson,H.B.(ed.),Origins of Religious Art and lconography in Preclassic Mesoamerica:112.Los Angeles:UCLA Latin American Center Studies,1976.

[39]JOYCE,R,High culture,Mesoamerican civilization,and the Classic Maya tradition,in Richards,J.& M.V.Buren (ed.),Order,legitimacy,and wealth in ancient states :64- 76.Cambridge:Cambridge Uni versity Press,2000.

[40]同[38],第 121页。

[41]DEMAREST,A & G.CONRAD.Ideological adaptation and the rise of the Aztec and Inca empires,in Leventhal,R.& A.Kolata (ed.),Civilization in the Ancient Americas:373 - 400.Albuquerque,N.M:University of New Mexico Press,1982.

[42]许宏《二里头遗址发掘和研究的回顾与思考》,《考古》2004年第11期。

来源:《文物》2008年第1期

- 0001

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000